Полная версия

Стратегия. Концепция и метасхема управления изменениями. «Школа Дизайна Конфигурации». Наш манифест

Стратегия. Концепция и метасхема управления изменениями

«Школа Дизайна Конфигурации». Наш манифест

Павел Милосердов

Лилиана Агзамова

Александр Виноградов

© Павел Милосердов, 2025

© Лилиана Агзамова, 2025

© Александр Виноградов, 2025

ISBN 978-5-0067-7103-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О серии «Поговорим о стратегии»

Серия книг «Поговорим о стратегии» – это популярное изложение теоретического подхода и результатов многолетней практической деятельности авторов в области стратегии, управления изменениями и инновациями, в антикризисном управлении и использовании современных технологий менеджмента.

Серия состоит из шести книг:

1. Стратегия. Ретроспектива. Авторский обзор.

2. Стратегия. «Школа Дизайна Конфигурации»:

концепция и метасхема управления изменениями. Наш манифест.

3. Управление изменениями сегодня. Инструменты и примеры.

4. Управление инновациями. Инструменты и примеры.

5. Антикризисное управление. Инструменты и примеры.

6. Цифровая трансформация. Инструменты и примеры.

«Стратегия. „Школа Дизайна Конфигурации“: концепция и метасхема управления изменениями. Наш манифест» – вторая книга из серии «Поговорим о стратегии». Это обобщение теоретических изысканий и практического опыта авторов за последние шесть лет. За этот период была создана авторская концептуальная система, которая была апробирована в бизнес-практике, обучающих программах и при реализации проектов различного масштаба и уровня сложности. Именно поэтому мы назвали ее «манифестом», поскольку принципы, теоретический конструкт и опыт его реализации в управленческой деятельности к настоящему моменту стали единым целым.

Мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто стал спутниками в нашем поиске истины и непосредственных участников нашей работы за их живой интерес и вовлеченность в процессы изменения и развития, активное желание преобразовывать действительность и приближать мечты. Персональную благодарность хочется выразить нашему другу и соратнику Тимуру Кадыеву – его советы, использованные при создании этой книги бесценны. А также Сергею Хромову-Борисову за множество инструментов и идей, которые мы активно применяли при создании нашей методологии управления изменениями.

Серия будет полностью опубликована в 2025 – 2026 годах.

Зачем читать эту книгу?

Все началось с практики. С многолетней живой практики работы с различными компаниями в различных отраслях. За практикой следует инструментарий – сначала заимствованный, потом трансформированный, а потом и свой, разработанный под себя и свои потребности. А за инструментарием идет полноценная методология – и именно ей мы делимся в этой серии книг.

Всегда, приступая к выполнению некой новой задачи, начинать надо с анализа ситуации. С инвентаризации имеющихся ресурсов. И это относится и к активам, и к связям, и к обязательствам, в общем, ко всему. Мы поступили именно так: нельзя было начать серию книг о построении стратегии для среднего бизнеса с чего-либо иного, кроме как детального исследования, а что вообще есть на поле стратегирования, от почтенных классиков до живых современников-практиков. Именно это и было сделано в первой книге. Но перед вами уже вторая.

И если первая была про анализ ситуации, то эта – про методологию в целом и первый подход к реальной практике. В ней изложены концепция, инструменты и кейсы, описывающие процедуры построения и реализации стратегий, управления изменениями и управления продуктовыми инновациями на предприятиях несырьевых секторов экономики.

В этой книге мы показываем, что управленческими действиями:

> можно создать и запустить реализацию стратегии компании среднего бизнеса за несколько недель;

> можно разрабатывать эскизы проектных решений и запускать их доработку и реализацию за считанные часы;

> можно создавать и удерживать в ресурсном состоянии проектные группы и команды проектов до достижения желаемых результатов от внедрения проектных решений.

В книге описано множество примеров того, как можно создавать и реализовывать стратегии на практике с описанием результатов реализованных авторами консалтинговых проектов.

Вместо предисловия…

Один наш знакомый из Санкт-Петербурга, Константин Харский, известный психолог и бизнес-консультант, давным-давно рассказал историю про нацеленность на результат в бизнесе и про бизнес в целом.

«Птичка и кучка»

Источник изображения: «ВКонтакте»

Короткое изложение этой истории в нашей интерпретации звучит так:

1. Бизнес – это птичка.

2. Она дает готовый продукт.

3. Чтобы продукта было больше, птичку нужно хорошо кормить. Но если ее кормить слишком хорошо, то она станет толстой, станет давать меньше продукта и умрет.

4. Чтобы продукта стало больше сейчас, птичку можно немножечко отжимать. Но если ее отжимать очень сильно, то она умрет еще быстрее.

5. Поэтому управление бизнесом – это баланс между кормлением и отжиманием.

На наш взгляд – это достаточно хорошее описание процесса управления операционной деятельностью, как способа нахождения баланса между текущим состоянием и возможностями вашей компании, как объекта управления, с целью максимизации получаемого результата в деятельности.

Однако эта история не учитывает тот факт, что птичку еще можно тренировать и делать более производительными новые поколения птичек.

По сути, в этой истории к операционному управлению компанией нужно добавить управление развитием и управление инновациями в качестве отдельных видов деятельности. А вот ими управлять сложнее, чем балансом кормления, отжимания, сбором снесенных яичек и убиранием отходов жизнедеятельности.

Собственно, из этой простой мысли, и возникла наша концепция управления изменениями в деятельности компаний среднего бизнеса из несырьевого сектора экономики.

Базовые понятия концепции управления изменениями «Школы Дизайна Конфигурации»

Азбука стратегии

Источник изображения: Пинтерест.

В жизни мы часто говорим различные слова, но не всегда их значение одинаково понимается всеми собеседниками. Именно поэтому мы хотим определить значение некоторых базовых понятий, которые являются ключевыми в рамках нашего повествования. Давайте попробуем синхронизироваться с авторами книги в том, что такое предпринимательская деятельность, как мы описываем на базовом уровне предприятие/организацию, что такое менеджмент, ценность и способы ее создания, ресурсы предприятия, вИдение/образ будущего организации, бизнес-модель и бизнес-архитектура предприятия.

Деятельность

Классическое определение предпринимательской деятельности достаточно хорошо задает рамки и границы нашего повествования в рамках любой из книг серии «Поговорим о стратегии»:

«Предпринимательская деятельность – это системное удовлетворение потребностей субъектов в товарах и услугах с целью получения прибыли и повышения количества и качества располагаемых предпринимателем ресурсов (материальных, физических, организационных, компетентностных и связей)».

Тут есть несколько ключевых слов:

1. Системное – то есть эта деятельность носит организованный характер и ей можно управлять.

2. Удовлетворение потребностей – потребитель (индивидуальный или коллективный субъект) использует продукты предпринимательской деятельности (товары и услуги) для собственных нужд, включая потребности собственного бизнеса.

3. Результатом предпринимательской деятельности для компании является прибыль и рост объема и качества располагаемых ресурсов.

Если же обратиться к экономической классике, а именно к Адаму Смиту и введенному им в книге 1776 года «Исследование о природе и причинах богатства народов» понятию «разделение труда», то понятие предпринимательской деятельности начинает играть новыми красками. Предприниматель – это тот актор, который видит сложившуюся систему разделения труда (СРТ) вокруг себя, видит ее неудобства и узкие места – и, приняв решение, принимается за трансформацию их в лучшую сторону, получая на этом потребительский спрос, т. е. то самое удовлетворение потребностей, и свою предпринимательскую прибыль.

Организация

Мы нашли девять определений того, что такое организация (предприятие, фирма). Нам ближе всего следующее определение:

«Организация – это группа людей (субъектов), деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей.

Как объект управления организация имеет следующие характеристики:

• методы и способы использования ресурсов – денежных, трудовых, материальных и т.д.;

• степень зависимости от влияния внешней среды;

• принципы функционирования потоков создания ценности;

• организационную структуру;

• процессы управления и координации деятельности».

Остальные определения организации вы найдете в приложении в конце этой книги.

Хорошим дополнением к выбранному нами определению организации может служить определение менеджмента Мери Паркер Фоллет: «Management is the art of getting things done through people» – «Менеджмент – это искусство делать дело (добиваться успеха) с помощью людей».

А Сергей Хромов-Борисов, которого мы уже не раз упоминали в предыдущей книге, раскрыл новые грани этого определения: «Менеджмент – это то, что делают одни люди для других людей при помощи третьих людей».

То есть организация/компания/фирма – это люди, которыми нужно управлять для достижения поставленных целей и получения необходимого результата.

Ценность

С нашей точки зрения ценностью для потребителя является польза (эффект), которую он получает в процессе использования продуктов предпринимательской деятельности организации и, за которую он (или другой субъект) платит адекватную цену, либо предоставляет в распоряжение организации согласованный объем ресурсов.

Источник изображения: Хабр.

Ну, например, ваш потребитель может заплатить за ваш товар деньгами и за скидку предоставить информацию, которую вы можете в дальнейшем использовать в процессе коммуникации с целью повторных продаж этому покупателю или с целью продажи ваших продуктов и услуг другим потребителям. То есть ваша компания получит и материальный ресурс (деньги, прибыль) и небольшой кусочек организационного ресурса (знания, информация), которые помогут вам в дальнейшей деятельности.

Способы создания ценности

Цепочка создания ценности давно и хорошо известна (еще с 50-х годов XX века). По сути, логика цепочки создания ценности описывает некоторую устойчивую последовательность действий, которая создает предсказуемый результат в виде продукта или услуги, за которые потребитель/покупатель платит деньги.

Однако существуют еще два способа создания ценности, которые в сегодняшних условиях играют гораздо более важную роль – это мастерская создания ценности и сеть создания ценности. Достаточно подробно об этом пишет Йоран Руус в своей книге «Интеллектуальный капитал. Практика управления». [1]

И, справедливости ради, необходимо отметить, что большую роль в популяризации этого подхода (базовая бизнес-логика через три способа создания ценности) сыграл Сергей Хромов-Борисов, который уже давно и настойчиво показывает, что способы организации деятельности компании на самом деле гораздо более разнообразны, чем это может показаться на самом деле. Мы достаточно много цитировали Сергея в первой книге серии «Поговорим о стратегии» и в дальнейшем еще не раз будем ссылаться на него, как на источник знаний в области современных инструментов управления изменениями.

Итак, коротко о важном:

> Повышение эффективности действующей бизнес-модели, либо ее радикальное изменение, связано с трансформацией бизнес-логики создания ценности.

> Вне зависимости от типа бизнеса и отрасли ценность может создаваться всего тремя базовыми способами: цепочка, мастерская или сеть создания ценности.

> Механизмы управления цепочкой, мастерской или сетью создания ценности различны. В рамках одного контура управления внутри отдельной бизнес-единицы невозможно совместить два и более способов создания ценности.

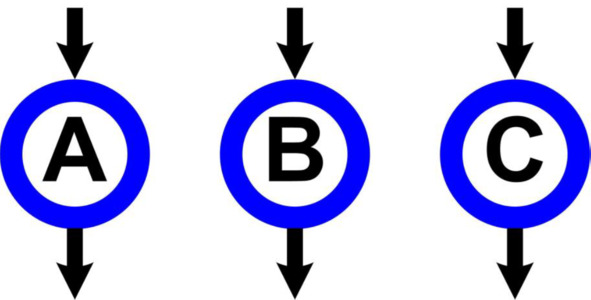

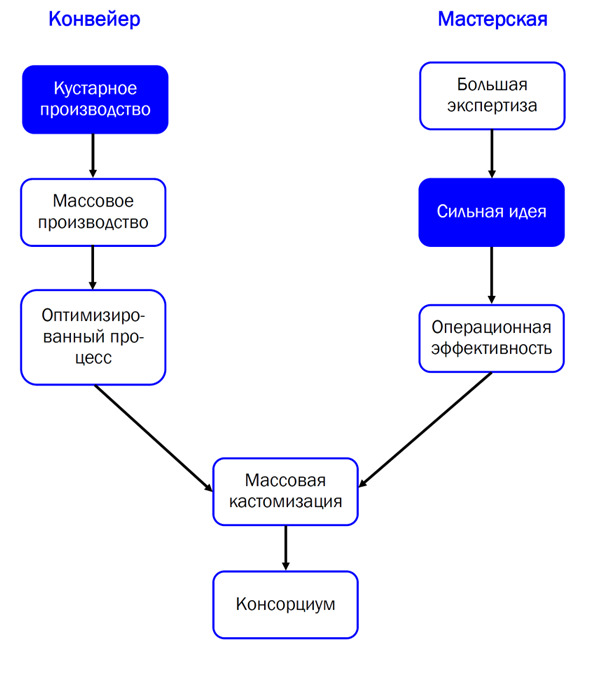

Цепочка (конвейер) создания ценности

Цепочка создания ценности

Основные характеристики:

> Преобразование «входа» в «выход».

> Вся ценность исключительно в готовом изделии.

> Экономия от масштаба и обучения (повторения).

> Тенденция – эффективность.

> Производство стандартных товаров в больших количествах.

> Ценность для потребителя в снижении издержек, либо

в улучшении результата при использовании изделия.

> Конкурентные преимущества создаются за счет масштаба

и загрузки мощностей.

> Оптимальным по соотношению ценность для потребителя/

издержки является кастомизированный конвейер

создания ценности.

Это, в определенном смысле, классическая схема, описанная у того же Адама Смита в его примере с булавочной фабрикой, в первой главе вышеупомянутой книги. Отдельный ремесленник может произвести в день от 1 до 20 булавок максимум. Но разделив процесс производства на 18 операций, обучив этим операциям отдельных работников и сформировав из них технологическую цепочку, можно произвести 48 тысяч булавок силами 10—18 менее квалифицированных рабочих. То есть производительность вырастает минимум в 240 раз за счет разделения труда.

Мастерская создания ценности

Мастерская создания ценности

Основные характеристики:

> Фокусировка на решении проблем клиента с помощью людей, которые это решение реализовывают.

> Экономия от ассортимента.

> Тенденция – результативность.

> Выбор оптимального способа решения с помощью уникальной комбинации инструментов, ресурсов и видов деятельности, подходящих для решения конкретной проблемы конкретного клиента.

> Конкурентные преимущества создаются за счет компетенций персонала.

> Оптимальным по соотношению ценность для потребителя/издержки является кастомизированный конвейер создания ценности.

Для мастерской создания ценности критически важным является широта компетенций и квалификация персонала, включая и управленцев. Это высокоэффективная схема, но она требует аккуратности, в самом широком смысле этого слова.

Оптимизация цепочки или мастерской создания ценности приводит к массовой кастомизации решений для потребителей. Этот способ создания ценности сочетает в себе персонализацию продукта для клиента и оптимизацию затрат ресурсов на производство изделия. Например, в рамках современного производства автомобилей возможно изготовление на конвейере нескольких тысяч комплектаций одной и той же модели по индивидуальному заказу потребителя.

Массовая смена бизнес-моделей сегодня становится возможной за счет цифровой трансформации деятельности на базе сквозных технологий – искусственный интеллект, цифровые двойники, аддитивные технологии, большие данные, превентивная аналитика, – все это дает гибкость в выборе вариантов создания ценности для потребителей.

Логика развития конвейера и мастерской создания ценности

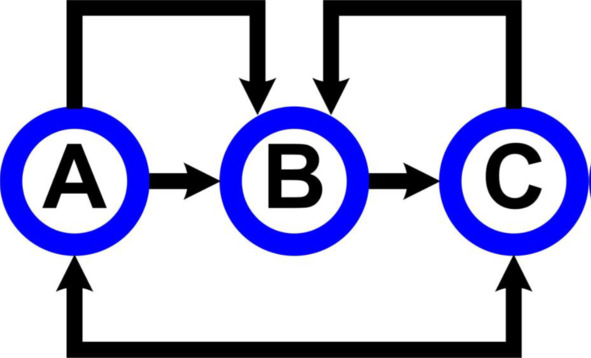

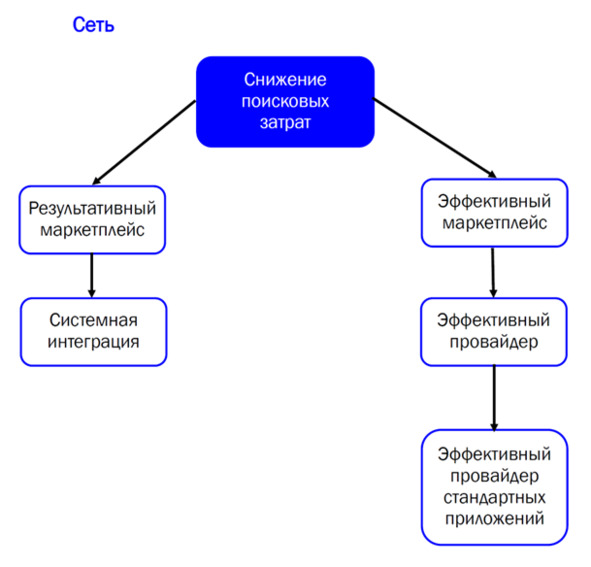

Сеть создания ценности

Сеть создания ценности

Основные характеристики:

> Связывание субъектов деятельности между собой.

> Деятельность реализуется на основе стандартов. Конкурентные преимущества формируются за счет охвата.

> Передача ценности обеспечивается с помощью инфраструктуры сети.

> Оптимальным по соотношению ценность для потребителя/издержки является снижение поисковых затрат.

Логика управления сетями может быть трансформирована в сторону глубины и специализации (системная интеграция), либо в сторону стандартизации и широкого ассортимента. В любом случае в основе находится механизм снижения поисковых затрат.

Классический пример такой схемы – конечно же, Amazon. Эта компания была первой, которая ранее сугубо домашний труд (home work) по поиску, покупке и доставке необходимых для домохозяйства товаров вывела в рыночную сферу (market work). Пользователю достаточно лишь выбрать и оплатить товар.

Логика развития сети создания ценности

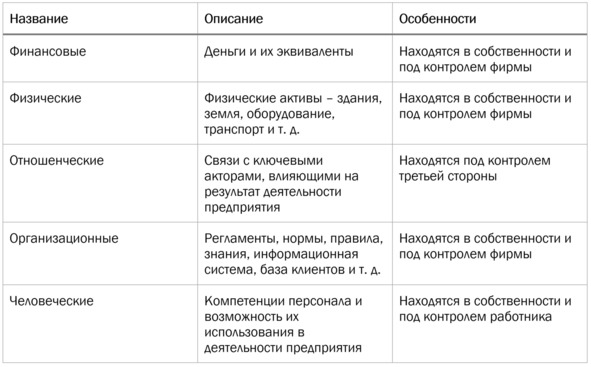

Ресурсы

Согласно материалам Сергея Хромова-Борисова, в рамках стратегического управления можно выделить пять основных типов ресурсов:

Основные типы ресурсов

вИдение/образ будущего/целевое состояние

Источник изображения: pinterest.com

Исходя из нашего опыта стратегирования, вИдение/образ будущего/целевое состояние – это краткое текстовое описание желаемого состояния предприятия/организации/проекта/стартапа (вообще любого объекта управления) в будущем, сформулированное в терминах будущего законченного времени – «оно уже случилось». При этом временные рамки наступления такого состояния объекта управления совершенно не обязательно должны быть заданы жестко. В условиях высокой неопределенности и изменчивости условий деятельности важнее определить параметры и условия желаемого будущего, чем жесткие временные рамки. При этом оно, безусловно, существует не в вакууме и опирается на проведенный анализ ситуации, т.е. имеет привязку к реальности, но не ограничивает полет фантазии.

Бизнес-модель

Традиционно бизнес-моделью называют описание способа монетизации в рамках цепочки создания ценности и/или структурированное описание условий реализации цепочки создания ценности в виде модели Остервальдера.

Однако, в нашем понимании, перспективная бизнес-модель предприятия – это оцифрованный образ будущего компании, который максимально детализирует целевое состояние объекта управления через набор инструментов:

> Определение объекта управления – «наша компания это…».

> Границы и ограничения деятельности – внутренние и внешние.

> Описание целевого состояния/образа будущего.

> Миссия/предназначение компании (что мы делаем, каким образом и зачем?) для потребителей, поставщиков, персонала и собственников.

> Система целеполагания. Операционные цели и показатели, стратегические цели и показатели, проектные цели и показатели в следующих перспективах – финансы, маркетинг/продажи/рынок, производство, бизнес-архитектура, персонал/компетенции. Дерево целей. Матрица взаимосвязи целей.

> Акторный анализ. Классификация акторов – внутренние/внешние, коллективные/индивидуальные. Группы влияния и сообщества практики. Ролевая модель акторов – потребитель, покупатель, поставщик, агент влияния, эксперт, конкурент, регулятор. Оценка влияния, легитимности и активности акторов. Модель интересов ключевых акторов. Ценностное предложение. Сегментация акторов по ценности. Модель взаимодействия и коммуникаций.

> Продуктовая матрица. ABC/XYZ анализ текущей матрицы. Перспективные продукты.

> Перспективная организационная структура (матрица бизнес-единиц) на основе бизнес-логики.

> Модель деятельности для основных потоков создания ценности.

> Потоки создания ценности. PCN-диаграммы. Линейное проектирование ключевых бизнес-процессов. CJM для основных потребителей (внутренних и внешних).

> Стратегическое управление ресурсами.

> Управление рисками.

> Финансовая модель.

Эти инструменты, будучи примененными и насыщенными данными, трансформируются в итоговый результат в форме системы нарративов, что ведет к формированию подробного и непротиворечивого понимания ситуации, трендов ее развития, а это, в свою очередь, упрощает выработку адекватных решений для дальнейшего развития фирмы.

Бизнес-архитектура

В нашем понимании бизнес-архитектура – это набор моделей, который с достаточной степенью детализации описывает устройство различных подсистем предприятия. Тут мы бы хотели привести цитату из книги наших друзей Тимура Кадыева и Алексея Игнатюка «Инжиниринг корпорации. Обойдемся без манифестов». С их точки зрения бизнес-архитектура включает в себя: [2]

> «Определение бизнес-модели: расширение и углубление видения, миссии и стратегии компании.

> Модель бизнес-процессов: представляет собой структурированную совокупность всех действий, которые компания использует для производства продукта или услуги.

> Модель корпоративного управления: набор правил и практик, определяющих юридическую форму и структуру компании, правил управления её отдельными элементами в контексте корпоративного права.

> Организационная модель: определяет правила организации подразделений компании и их иерархии, принципы распределение полномочий и ответственности.

> Информационная модель: представляет собой структуру, организацию и семантику данных и информации.

> Модель корпоративной социальной ответственности: представляет собой принципы, которыми компания руководствуется в своих действиях и решениях в отношении своего социального и экологического воздействия, а также обязательства перед заинтересованными сторонами, такими как сотрудники, клиенты, акционеры и общество.

> Стандарты: набор международно-признанных руководящих принципов, которые обеспечивают основу для управления определёнными областями бизнеса».

На наш взгляд получается достаточно хорошая синергия перспективной бизнес-модели, как оцифрованного образа будущего (в эскизном варианте) и бизнес-архитектуры, как детализированного описания механизмов работы предприятия в настоящем и в том самом будущем.

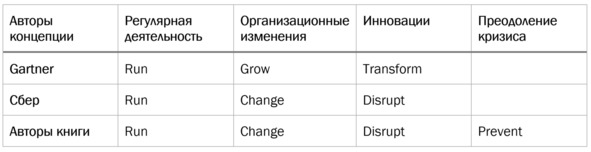

Четыре типа деятельности

Современные концепции управления предприятием выделяют три вида деятельности, которые существенно различаются между собой и на практике реализуются через различные механизмы управления, интегрированные в общую систему менеджмента предприятия.

Мы считаем важным включить четвертый вид деятельности в качестве обязательного в современных условиях существования любого предприятия. Антикризисная деятельность безусловно имеет свои особенности и разворачивается по мере необходимости в случае резкого изменения обычных условий деятельности организации – эпидемии, нарушения условий поставок, финансовый кризис и т. д.

Основные типы деятельности