Полная версия

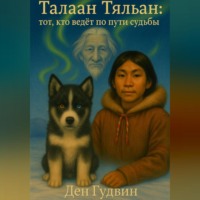

Талаан Тяльан: тот, кто ведёт по пути судьбы

Ден Гудвин

Талаан Тяльан: тот, кто ведёт по пути судьбы

Щенок с глазами солнца и льда рождается в пургу – чтобы удерживать равновесие между мирами.

ПРОЛОГ

На Севере, где ветер говорит древними словами,

где ночь длиннее песен,

а свет рождается в небе —

в самую сердцевину пурги

приходит щенок, избранный силами, чьи имена уже забыты.

Чёрно-белая лайка – с глазами двух миров.

Один – янтарный, как солнце, застывшее в смоле.

Другой – ледяной, как озеро, в котором облака забывают себя.

Его имя – Талаан Тяльан.

Старики шепчут: он – зов судьбы,

облечённый в звериную плоть.

Он слышит песню мёртвых троп —

не шаги,

а ритм древней памяти.

Не по земле – а сквозь неё.

Как тень, вплетённая в землю.

Он видит то,

что скрыто снегом от глаз.

Слышит то,

что другим – лишь ветер.

И встречает он мальчика —

без имени, но с даром слышать.

Слушать не ушами – сердцем.

Звать – не голосом, а присутствием.

С их встречи начинается путь.

Путь сквозь север, страх, забвение и надежду.

Путь, на котором теряют – и находят себя.

Талаан ведёт мальчика между мирами:

между светом и тенью,

между тем, что было,

и тем, что должно сбыться.

Они идут по следам духов и судеб,

ведомые зовом Ыйаҕа —

последнего шамана Талгынака.

Это сказание – не о звере, не о человеке,

а о Пути,

что проходит не только по снегу,

но и по глубинам сердца.

Слушайте, те, чьё сердце слышит сквозь молчание.

КОГДА ДУХ ГОВОРИТ

Легенда о шамане стойбища ТалгынакНочь в стойбище Талгынак пахла дымом, берестой и рыбой. Дети уснули в яранге, а взрослые сидели ближе к огню. В тишине потрескивали сучья лиственницы. Уйгунаан – тот, чьё молчание бывало громче слов других – гладил пальцем вытертую костяную пуговицу и смотрел в пламя.

– Ты ведь помнишь, как всё было, дед Уйгунаан? – спросил кто-то, может, Нургэнек.

Старик оторвал взгляд от огня.

– Помню. Я тогда был ещё малым сыном, только начал ходить с отцом на охоту, когда ушёл последний шаман Талгынака.

Пауза. Огонь подбросил искры в темноту.

– Его имя было Ыйаҕа. Его не произносят просто так, но ты задал вопрос – и теперь нельзя молчать. Это древнее имя, почти ушедшее из памяти. Говорят, оно значит: «Тот, через кого говорит дыхание мира». В стойбище его сокращали – говорили просто: Ыйага.

– Как он выглядел?

– Как ветер. Высокий, худой, с глазами, в которых жили ворон и лёд. Голос у него был тихий, но, если закричит – даже медведи оборачивались. Он носил накидку из замши, пропитанную полынью, и бубен, сделанный из кожи северного оленя. Пах он дымом и сухими корнями.

– Что с ним стало?

– Он знал, что уходит. Собрал людей стойбища Талгынак.

Шаман стоит на сопке. Ветер колышет его накидку. Лица людей вокруг – в алом свете тревожного заката. Он говорит медленно, будто каждое слово должно лечь в души как зерно, что прорастёт когда-нибудь…

Я стою перед вами – последний из тех, кто ещё слышит дыхание Большого Севера.

Меня скоро не будет. Но моя тень – останется рядом с вами. В тумане. В метели. В памяти. Я помогу. Слушайте Север и его дыхание.

Когда духи будут готовы – они пошлют вам Проводника. У него будет два глаза: один смотрит в этот мир, второй – в другой.

Он придёт не с громом, а с тишиной. Не с лаем – а с взглядом. Он не будет звать – но некоторые из вас его почувствуют.

Имя его – Тяльан. А если судьба добавит ему силу – он станет Талаан Тяльан. Дар. Проводник. Тот, кто ведёт по пути судьбы.

В старые дни, когда люди отличали ягоду от яда, а зверя – от духа, один охотник потерял дочь. Он искал – и не нашёл. И тогда он попросил не о жизни, а о праве быть рядом с потерявшимися. Великий дух услышал – и отправил Тяльана.

Он ходит по льду и по склонам. Чёрно-белый – как ночь и день. С глазами двух стихий: один – янтарь, в котором застывает солнце, второй – лёд, где теряются облака.

Он приходит к тем, кто сбился. К ребёнку, к старухе, к охотнику, к тому, кто не помнит дорогу, но всё ещё способен идти.

Он ведёт не назад – а туда, куда нужно. Выводит не всех – а тех, кто готов стать собой.

Если ты один и в сердце у тебя страх – он может прийти. Без звука. Без следа. Просто рядом. Не отвернись. Не усомнись. Не забудь – кто ты.

Когда он появится – ты узнаешь. Потому что в нём будет не собака. В нём будет зов древнего дыхания.

Если он выбрал тебя – ты нужен миру живых.

Я ухожу. Стану туманом. Но он – идёт.

Запомните имя. Запомните чувство.

Проводник. Между мирами.

Потом ушёл на сопку, лёг под старый кедр … и стал туманом.

– Это правда?

– Всё правда, – кивнул Уйгунаан.

– После смерти шамана тишина стала другой.

Прежде в ней было дыхание – ровное, глухое, тяжёлое. Дышал Большой Север, древний дух мира, что никогда не нуждался в имени.

Шаман знал, как его слушать. Не просил. Не торговался. Он просто стоял в снегу, закрыв глаза, и что-то в снегах отзывалось ему.

Теперь же – всё смолкло.

Стада пошли худеть. У оленей начала опухать морда, лопались губы, и они ложились в снег, как в могилу.

Люди гнали их на пастбища, что веками кормили предков, – а там была только голая каменная крошка, мёртвый мох.

Молодняк уходил – и не возвращался. Следы вели в туман и растворялись.

Люди говорили: духи отвернулись. Но старики качали головами:

– Не духи. Сам Север отвернулся.

Он не злится, он не мстит. Он просто не видит нас больше. Мы чужие.

А я один ещё помню голос шамана. Помню, как он стоял на сопке, подняв руки, и метель слушалась.

Теперь ни метель, ни ветер не слушают никого.

Люди перестали верить в духов. Перестали звать шамана. А я остался – один помню его имя, его голос, его запах.

– А ты ждал проводника?

– Жду до сих пор. Чувствую, что он уже рядом. Просто мы не сразу узнаём тех, кто приходит оттуда…

Легенда о Талаан ТяльанеС самого начала он был не такой, как остальные.

В помёте из семи – один чёрно-белый, как ночь, вступающая во владение искристым снегом, и как утро, рождённое в инеистой синеве. Когда щенок вылез из клубка – первый, с глазами двух стихий, – он сразу смотрел не на мир, а сквозь него. Будто знал больше, чем положено щенку.

Остальные пищали, толкались, тыкались носами в живот матери – а он лежал чуть в стороне, глядя в угол яранги. Будто слышал там что-то, чего не замечали другие.

Этот щенок ни разу не скулил. Он бегал за вороном, но никогда не пытался его поймать – как будто они говорили на одном языке.

Он не лез в драки, но в играх всегда побеждал. В его движениях была цельность, внимание – будто он заранее знал, что произойдёт. Когда другие щенки с визгом бросались друг на друга, он сидел в стороне, наблюдая.

Иногда он вдруг резко вскакивал, пробегал между ними, касался кого-то боком – и вся стая меняла ритм. Игра становилась другой. Его игрой.

Он не стремился к миске первым. Не бросался на запах, как его братья. Но когда вокруг стихало, он поднимал голову – и начинал кружить по стойбищу, настороженно, почти настойчиво, словно что-то искал. Не еду. Не мать. Что-то иное.

Он был рождён неслучайно. Его мать – старая якутская лайка, надёжная, проверенная охотой и морозом. А отец… О нём не говорили. Он пришёл с Севера. Пришёл, как ветер: ниоткуда – и без следа. Один глаз у него был цвета янтаря, другой – цвета льда. Он не остался. Он исчез, как будто просто проверил: жив ли ещё путь.

Старик Уйгунаан, высохший, с лицом, где ветры оставили больше морщин, чем поворотов на зимней тропе – тот, чьё молчание бывало громче слов других, поглядывал на него украдкой, покуривая короткую трубку с янтарным мундштуком. Он знал, что этот щенок не для охоты и не для упряжки. У него было другое предназначение – помочь тому, кто умеет слышать мир, но разучился слушать самого себя.

Уйгунаан поднял щенка на руки, посмотрел ему в глаза – в один янтарный, как солнце в смоле, в другой – ледяной, как озеро, где теряются облака. И выдохнул:

– Талаан Тяльан.

Имя вышло само. Старик выдохнул его не голосом, а дыханием. И никто в стойбище не осмелился спорить – потому что знали: старик такие вещи не говорит просто так.

– Ты не просто щенок. Ты между мирами. Ты ищешь тень, потому что сам – от неё.

И Тяльан вильнул хвостом. Не игриво, как щенок. Точно. Почти как кивком. Будто понял. Или – вспомнил

В стойбище знали: если Уйгунаан называет имя – значит, оно уже существовало. Просто его нужно было вспомнить. А старик тогда впервые позволил себе короткий выдох – не от усталости, а от облегчения. Он ждал. И дождался. То, что было сказано когда-то шаманом – пришло.

Старика потом спрашивали у огня: почему два имени? Почему не просто собака?

И Уйгунаан отвечал:

– Потому что «Талаан» – это дар. Удача. Благословение. А «Тяльан» – это проводник. Тот, кто идёт в потёмках – и всё равно знает дорогу. Потому он – Талаан Тяльан. Я ждал его. С каждым изгибом ветра. С каждым шагом по снегу. И теперь… дождался.

А потом добавил тише, больше себе, чем людям:

– Он знает путь там, где мы давно сбились…

С того дня Уйгунаан учил Тяльана сам – не командой, не окриком, а словом, в котором живёт тишина. Говорил с ним, как с младшим духом, что забыл себя в теле зверя, но помнит древнее. Он учил вниманию —

не глазами, а дыханием кожи. Чувствованию – не ушами, а тенью внутри. Он учил следам, что остаются не в снегу, а в воздухе, в запахе мгновенья, в наклоне травы, в нарушенном ритме леса.

Он учил ветру:

вот этот несёт приближение,

вот этот – зов из глубин,

а этот – тот, что приходит за спящими.

Слушай. Не бойся. Запоминай.

Он показывал, как почувствовать трещину в льду, ещё до того, как она коснётся лап. Как стать легким – как замерзший пар, и тяжёлым – как старое имя, которое никто не зовёт. Он учил не искать – ждать. Не бежать – быть. Не владеть – чувствовать. Он учил одиночеству, чтобы не выть от него, а сплести из него песню. И тишине – чтобы слышать сквозь неё зов древних.

ТОТ, КТО ПРИХОДИТ ВО СНЕ

Нургэнек рос обычным мальчишкой. Он часто проводил каникулы с отцом – бригадиром оленеводческой бригады. Вместе с ним уходил далеко в тундру – на перекочёвки, к дальним стоянкам, где нет дорог, только путь оленей да небо над головой. Там он учился видеть, а не смотреть; слушать землю, а не шуметь словами.

Отец знал повадки стада, как люди знают своё дыхание. Природа для него была не фоном, а живым собеседником: он умел читать небо по облакам и понимал землю – по тяжести шагов, по эху копыт, по её вибрации под табуном.

С ним Нургэнек впервые понял, что сила – не в крике, а в точности движения и в умении вовремя промолчать. Он не учил сына – просто жил рядом. А мальчик впитывал каждое движение, каждый взгляд, будто это был язык, на котором разговаривают с миром.

К четырнадцати годам Нургэнек уже уверенно управлял собачьей упряжкой, не повышая голоса. Он умело вёл оленегонных собак, ловко седлал оленей и обращался с арканом. Знал, как повернуть хореем, чтобы вожак понял без испуга, как крикнуть негромко – но в нужный момент, и чтобы стадо послушалось.

Он мог загнать молодого бычка в загон без суеты: шагом по дуге, поворотом плеча, тенью от движений. Понимал, где стадо начнёт расходиться, а где его можно собрать одним движением. Мог выйти вперёд, стать рядом с вожаком – и вести. А если надо – бежать сбоку, регулируя ритм, словно подыгрывая всему стаду.

Младшие ходили за ним – не потому, что он командовал, а потому что у него получалось. Он умел быть первым – не впереди, а рядом. С ним любое дело становилось не страшным, даже весёлым – будто мир сам откликался, когда веришь в себя и не боишься пробовать.

После школы собирался идти в бригаду к отцу – работать с оленями, как работали до него. Не потому, что так надо. А потому что понимал.

Нургэнек не сомневался: так жили до него – так и он будет жить. Он шёл по намеченному пути – спокойно, уверенно… пока однажды ночью, в самую тишину, не явился он. Маленький щенок, ещё неуклюжий, с мягкими лапами, пушистой грудкой и пушистым хвостом, который волочился за ним по снегу, оставляя мелкий след – будто он ещё не знал, куда идти, но уже был в пути. Чёрно-белая шёрстка топорщилась. Один глаз – тёплый, янтарный, как вечернее солнце. Другой – прозрачный, ледяной, как утренний иней. Он смотрел – честно, просто, как умеют смотреть только дети и щенки. Он смотрел глазами, в которых жили вопросы – те, что не кричат, но попадают прямо внутрь. Туда, где молчит разум и отвечает сердце.

Сон повторялся. Ночь за ночью. Щенок не лаял, не прыгал, не играл. Он сидел и разговаривал – не словами, а вопросами. Или словами, но не привычными: мягкими, осторожными, будто боялся спугнуть мысль. Он спрашивал:

Почему тебе так легко учиться?

Почему дети тянутся к тебе?

Почему тебе нравится объяснять, даже если сам не всё ещё понял?

Он не требовал ответа. Просто был рядом. Слушал. Спрашивал. И его слова – как тонкие корни – оставались в памяти и прорастали внутри.

И однажды Нургэнек понял: ему не в бригаду. Не на упряжку. А – в школу.

Он понял, что хочет стать учителем

В тот год зима пришла рано, но снег лёг ровно – наст уверенно держал нарту. Нургэнек поехал к своему дедушке в дальнее стойбище Талгынак на зимние каникулы с другом.

Алдан был старше на два года. В этом году он оканчивал школу и собирался весной уехать в город – стать инженером, узнать другой мир.

Они дружили, несмотря на разницу в возрасте. Им было интересно спорить, обсуждать, задавать друг другу вопросы.

Алдан тоже ехал в Талгынак – к своему деду, на последние школьные каникулы.

Ехали вдвоём на одной упряжке. Нарты низкие, обтянуты оленьей шкурой. Собаки резвые и снег плотный, но в гору приходилось слезать и бежать рядом, подбадривая ведущих, иногда толкать нарту. Щёки горели, дыхание рвалось из груди паром, пальцы в рукавицах не сразу сгибались. Но было весело – по-настоящему.

На привалах Алдан рассказывал про город, про еду в коробках и людей, которые всё время куда-то спешат. А Нургэнек рассказывал о своих странных снах, о щенке, который помогает ему понять путь судьбы. И в этих рассказах они словно ходили по границе – между тем, что зовёт вперёд, и тем, что держит за плечо.

Путь в стойбище Талгынак в хорошую погоду можно было преодолеть за два дня с промежуточной ночевкой в охотничьей заимке. Они добрались до заимки, когда сумерки уже сгустились, и снег поскрипывал под ногами особенно звонко. Над входом болтался чурбачок с вырезанным узором, на торце стены – старая берёзовая вешка.

Дверь отозвалась скрипом, и изнутри пахнуло холодной золой, деревянным дымом и чем-то солоновато-собачьим. Но дрова под навесом оказались сухими, и печка прогрелась быстро – с потрескиванием, со звуком, как будто избушка вздыхала, оживая.

Когда собаки доели свою юколу – сухую, хрустящую, с маслянисто-рыбным запахом лосося – и улеглись в снег у стены заимки, в избушке наступила мягкая тишина.

Внутри было тепло и светло. Печка потрескивала, от неё тянуло еловым дымом и чуть-чуть – берёзовой золой. Из старого чайника шёл пар, и сладкий чай с брусничным привкусом заполнял избу мягким ароматом – как будто здесь когда-то смеялась бабушка.

На деревянной доске лежали ломти копчёного лосося – янтарные, с дымной корочкой. Их не разогревали, не солили – просто ели с хлебом. Хлеб был серый, плотный, с трещинками по краям, чуть подкопчённый, потому что отлежался у самой печки. Он хрустел, как тонкий наст в первый морозный день.

Алдан наливал чай по очереди. Когда кружки запотели, он вздохнул: – Лучше, чем в городе, – и улыбнулся. Такой улыбкой, которой улыбаются только в тишине, когда знаешь, что рядом – свой.

За окном звёзды ложились на наст, как искры из невидимого очага. И в этой избушке, что пахла рыбой, дымом и хлебом, было всё, что нужно: пища, тепло – собаки и путь, который ждёт снаружи.

Когда они доели, Алдан налил по второй кружке. Чай уже остыл до той температуры, когда его можно пить большими глотками, не жмурясь. Нургэнек сидел, облокотившись на лавку, глядя на отблески огня на стенах. Свет колебался, как вода – и в этом было что-то успокаивающее, вечное.

За окном ветер перебирал сосны. Собаки за избой шевелились, кто-то потягивался, кто-то зарывался мордой в снег. Внутри было по-домашнему тихо. Печь уже гудела ровно, от лавки тянуло теплом.

Утро в заимке пришло не шумом, а светом. Внутри уже пахло новым днём. Нургэнек проснулся первым. Печь чуть дышала теплом, посуда звякнула, когда Алдан подал кружку.

Они пили чай стоя, быстро, по-утреннему: сладкий, бодрый, с остатками брусники. Хлеб – в руку. Лосось – на зуб. Остальное дорога допоёт.

Собаки за стеной заимки уже скребли лапами – чувствовали, что скоро снова в путь. Алдан вышел первым, хлопнул в ладони – лай прокатился по лесу, звонко, радостно.

Снег звенел под полозьями. Наст держал легко, собаки резво тянули, будто не ночевали, а отдыхали целую неделю. Снег под лапами семи ездовых собак пел свою песню – негромкую, но древнюю. Нарта скользила по насту, будто сама знала дорогу. На ней – двое: Нургэнек, с глазами, в которых отражалась тревога и предвкушение, и Алдан – чуть старше, с уверенной осанкой, но с тем же нетерпением в груди.

Они ехали молча. Ветер щипал щеки, но не мог пробиться сквозь мех кухлянок. За спиной – километры тундры, впереди – купола яранг, дым над ними, и запах, который можно почувствовать ещё до того, как увидишь огонь: запах родного дома.

Собаки – каждая с именем, с характером – тянули нарту с ритмом, будто чувствовали, что это не просто поездка. Это возвращение. Вожак Туора оглянулась на мальчиков, как бы говоря: «Мы почти у цели».

До Талгынака добрались засветло. Он показался из-за снежного холма – стойбище, где жили их бабушки и дедушки. Где рассказы звучат у очага, а тишина – как часть разговора. Где можно быть собой, даже если ты ещё не знаешь, кто ты.

Нургэнек почувствовал, как сердце стучит быстрее. Он вспомнил руки бабушки, пахнущие мхом и рыбой, и голос деда, рассказывающего, как духи ходят по снегу, не оставляя следов. Алдан улыбнулся – редкой, тихой улыбкой – и кивнул: «Скоро будем».

Собаки замедлили бег. Нарта остановилась. Снег под ногами – словно прикосновение прошлого. Из одной яранги вышла женщина, закутанная в мех, и подняла руку в приветствии. Это была бабушка Нургэнека. А чуть дальше – дед Алдана, с трубкой и глазами, в которых было больше тепла, чем в любом огне.

Зимние каникулы начались. Но это было больше, чем отдых. Это было возвращение к корням, к духам, к себе.

Нургэнек откинул полог и шагнул внутрь – это была до боли знакомая яранга из детства. Он замер на пороге, словно время на миг остановилось. Сбросил варежки, и тепло, мягко окутывающее изнутри, будто обняло его. Пахло дымом, сушёной рыбой, оленьим жиром – и чем-то ещё, неуловимо родным, как запах детства.

Он огляделся. Куполообразный каркас из гибких жердей был обтянут плотной оленьей шкурой мехом внутрь. Разные по цвету и фактуре шкуры, сшитые в единое полотно, складывались в мозаику уюта, которую он помнил с самых ранних лет. В центре чоттагина – очаг, обложенный крупными камнями. Над ним – отверстие для дыма: в ясную погоду дедушка прикрывал его деревянной заслонкой, а в ненастье – натягивал кусок шкуры.

Вокруг очага – лежанки, устланные мягкими шкурами мехом вверх, с подстилкой из ягеля. У стены стоял деревянный сундук – на нём бабушка обычно сидела с рукоделием.

Справа край чоугрына был приоткрыт: бабушка проветривала его любимый полог иоронги – самый правый, тот, что рядом с кладовкой. Из неё он когда-то тайком вытаскивал вкусняшки.

Нургэнек провёл ладонью по старому меховому покрывалу с вышитыми узорами, которые в детстве казались ему магическими.

В углу висел мешочек с сушёными ягодами – он вспомнил, как вытягивал из него по одной, пока дед не видел.

– Яранга… – прошептал он, улыбаясь. – Как же я скучал.

А у костра, рядом с Уйгунааном, лежал он. Тот самый. Щенок из снов. Чёрно-белый. С глазами двух миров. Он встал – не лая, не испугавшись, – подошёл и спокойно положил голову Нургэнеку на колени. Будто они просто продолжили разговор, который не был завершён. Нургэнек вдруг почувствовал: всё это было, как во сне, который пересматриваешь наяву.

Уйгунаан посмотрел на них и негромко сказал:

– Он тебя выбрал. Теперь он твой Проводник. Он будет рядом. Куда бы ты ни шёл.

Он протянул кусочек обсидиана, обвязанный тонким кожаным шнурком.

– От шамана Ыйаҕа, – добавил. – Он теперь за тобой смотрит.

Щенок сидел рядом. Талаан Тяльан. Он не суетился, не скулил, не метался между ног – просто ждал. Понимал: это не просто встреча. Это – ритуал. Это – начало пути.

В ту зиму Нургэнек понял: некоторые дороги не тянутся по снегу. Они растут изнутри – если идти не по плану, а по зову.

КАНИКУЛЫ В СТОЙБИЩЕ ТАЛГЫНАК

Зима в стойбище Талгынак держала крепко и долго. День просыпался неохотно – бледный, синеватый, будто кто-то приоткрыл глаза и снова зажмурился.

Солнце не поднималось – лишь краем золотой ленты скользило по линии сопок и исчезало,

оставляя небо – бледное и тяжёлое, как оледеневшая оленья шкура.

Наст под ногами звенел тонко, высоко, как стекло в мороз. Снег был сухой, хрупкий – крошился под ладонью, как труха бересты.

А ночь приходила быстро. Звёзды ложились низко-низко, и северное сияние шевелилось над стойбищем – зелёное, синее, будто кто-то тихо перелистывал небо.

Каждый вечер, после ужина, когда в яранге ещё трепетало тепло очага, а звёзды начинали проступать сквозь полог северного неба, дедушка Уйгунаан начинал рассказывать легенды. Его голос – хрипловатый и тёплый, словно старый ветер, знавший все тропы тундры – наполнял пространство между стенами, натянутыми из оленьих шкур. За дверным проёмом, оставленным приоткрытым, чтобы выходил дым, мерцали звёзды, и казалось, будто сами небеса слушают.

Старый очаг – выложенный из округлых камней, обложенный шкурами, чтобы не уходило тепло – освещал лица: уставшие, но ждущие. Свет играл на скулах, на морщинах, на глазах, в которых отражалась память. Легенды текли неспешно, как ручьи весной, между лиственницами и мшистыми холмами, где, по словам дедушки, до сих пор можно услышать дыхание духов.

Бабушка, слышавшая эти истории десятки раз, сидела сбоку – на низком настиле из бересты, шкур и мягкого мха. Она слушала рассеянно, вполуха, но всё равно чуть улыбалась, будто заранее знала, когда появится любимая строчка. Иногда она поправляла узел на поясе или бросала в огонь щепку лиственницы – как будто помогала словам идти дальше.

Нургэнек слушал с раскрытым ртом, вдохновляясь каждым словом, как будто в них скрывалась тайна, которую можно унести с собой. А Тяльан даже уши поджал – так внимательно ловил голос старика, словно в нём прятался запах прошлого: дым от кедровых веток, жир оленины, шорох меха, скрип упряжки на льду.

Слова струились в воздухе, как дым – не спеша, не прерываясь. А костёр потрескивал, будто подтверждая: всё это было, есть и будет. За тонкими стенами яранги – из натянутых оленьих шкур, укреплённых на каркасе из лиственничных жердей – гулял ветер, но внутри было тепло, как в памяти, как в сердце, где живут предки.

Одиннадцать дней провёл Нургэнек в стойбище Талгынак – в яранге дедушки и бабушки. Девять легенд рассказал Уйгунаан: каждая – как нить в узоре их жизни, как узел на ремне шамана, хранящий силу предков.

Легенда о Танце разговоров и Языке сердцаВ незапамятные времена, когда слово было как солнце – ясное и согревающее, люди собирались у костра смыслов. Говорить значило творить, а слушать – входить в чужие миры. Слово было не оружием, а мостом. И каждый жест лишь усиливал тепло этого пламени.

Но затем настала Эпоха Пустословия и зыбкого Слушания. Люди стали забывать, что слово – не просто звук голоса, а мост между душами. Они говорили много, но слышали друг друга всё меньше. Тогда в мире начали вырастать стены – не из камня, а из недопонимания.

Именно тогда, на стыке эпох, родился Гармоний – мальчик, чьё имя означало единство.

С детства он чувствовал: важно не только что ты говоришь, но и как. Он видел, как одни взлетают благодаря речи, а другие теряются в молчании.

Бабушка отвечала на вопрос деда ещё до того, как он его задавал – по взгляду, по вдоху, по тому, как он пригладил бороду. Гармоний чувствовал: в разговоре важны не только слова, но и паузы. Иногда рука, положенная на плечо, говорит больше, чем сто фраз.