Полная версия

Невыдуманные истории

Галя Робак

Невыдуманные истории

Расположение духа

Лаврентий Павлович Берёзкин был человеком служивым, а значит, дисциплина для него была не пустым звуком. Вставал он рано, ложился поздно.

“Организм должен работать как часы!” – обыкновенно говорил он своим солдафонам и сержантикам. “Организм это, братцы, механизм!” – любил повторять он, и, посмеиваясь собственному удачному каламбуру, даже похрюкивал от удовольствия.

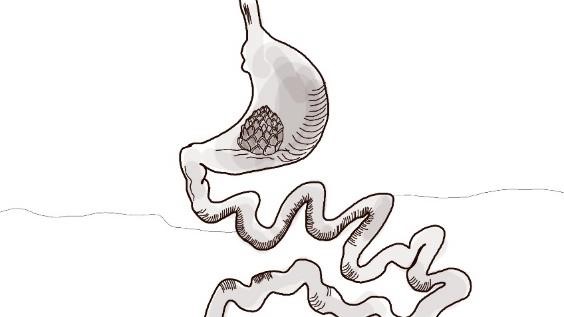

И вот однажды механизм у Лаврентия Павловича сбился. Да сбился так, что освобождающие очистительные мероприятия в организме не проводились уж как третий день. Лаврентий Палыч ходил раздражительный, нервный. Чувствие его было тона самого дурного. То ему ботинки у солдата не чищены, то воротничок не бел. Обычное добродушно-поучительное расположение духа у Берёзкина испарилось, как хорошие покрышки ночью в неблагополучном квартале.

А поскольку служба у него была суточная и требовала неустанного и неуёмного его внимания, домой под утро Берёзкин возвращался в экспансивно-эпилептическом настрое, а последние три дня к такому настрою прибавился еще и нежно-синий отлив лица.

В его облагороженном клумбами, заборчиками и скамейками узеньком дворе, прямо напротив проживала некая Алефтина Борисовна Шпак, стало быть, соседушка Берёзкина.

Алефтина Борисовна на первый взгляд имела внешность тем только и примечательную, что было у неё, как и у всех – пара рук да пара ног, что болтались в сапогах с широким голенищем как карандаши в стакане. На голове Алефтина Борисовна имела удовольствие носить пышную кудрявую шевелюру, для создания которой каждое утро ей приходилось вставать в шесть нуль-нуль и варить в трёхлитровой кастрюльке бигуди. Накрутившись на варёные бигуди (которые она со знанием дела варила всегда Al dente), и переодев шикарный леопардовый халат на строгий костюм цвета дохлой лягушки, госпожа Шпак из домохозяйки становилась похожа на настоящего завуча. Им-то она и приходилась сотням ребятишек и трем десяткам учителей в средней школе номер сорок пять в их маленьком городке.

К заискиваниям и колбасно-конфетным взяткам Алефтина Борисовна имела отношение привычное и крайне положительное.

Что до отношений соседских, никогда у нее с товарищами по двору далее почтительных раскланиваний дело не заходило, а характер их мимолётных встреч с Лаврентием Палычем был всегда равнодушно-лицемерненький.

В то утро у Алефтины Борисовны настроение было гадское. Во-первых, нешуточно разболелся живот, да к тому же на дворе стояла такая жаркая весна, что к этому добавилось ещё и давление, будь оно неладно. И как бы ни хотелось мадам Шпак сегодня остаться дома по причине женского недомогания и чрезмерной раздражительности, не идти в школу ей было нельзя – сегодняшним днем был поставлен диктант у 7 “Б” класса.

И уж совсем недовольной госпожу завуча делало то, что она умудрилась пролить свой вечерний кисель на тетрадку с домашним заданием некоего ученика Скворцова!

Никогда такого с ней прежде не бывало, и вот опять!

Но немного смягчало в ее собственных глазах ситуацию то, что в домашнем задании у Скворцова была написана полная ахинея.

“Может, сказать, что не сдавал?” – Алефтина Борисовна была вся в раздумьях, спускаясь с крыльца.

В этот самый момент Лаврентий Палыч, погружённый в свои мысли относительно возможностей скорейшего очищения организма, сунув руки в карманы, прогуливался по двору, пиная сосновую шишку.

И как-то так неловко вышло, что оба наскочили друг на друга – до того неуклюже, что Лаврентий Палыч даже выругался. Негромко, но довольно нелицеприятно.

А-а, это вы! – прорычал Берёзкин. Узнав соседушку, вопреки учтивой манере здороваться, Лаврентий Палыч еще больше рассердился.

Чёрт знает, что такое! – крякнул мужчина, отпрыгнув чуть назад.

Как не стыдно! Да отойдите же вы, в конце концов! – возмутилась Алефтина Борисовна, отталкивая локтями соседа, чтобы пройти дальше.

Вы бы под ноги глядели, что ли! – негодующе крикнула она Берёзкину.

Вы сами-то не больно и глядите! – парировал Лаврентий Палыч, раздраженно пиная шишку.

“Что за отвратительная, вздорная тетка эта Алефтина Борисовна!” – размышлял Лаврентий Палыч, наворачивая третий круг по двору и пиная всё ту же злосчастную шишку. Он где-то вычитал, что прогулки на свежем воздухе помогают от его временной неприятности.

“Какой пренеприятный, противный человек этот Лаврентий Палыч! Что за возмутительная нерасторопность!” – думала госпожа Шпак всю дорогу до школы.

В тот день седьмому “Б” очень не поздоровилось.

Прошло три дня. Сегодня в школе было чаепитие у младших классов и Алефтине Борисовне надарили кучу цветов. Седьмой “Б” на всякий случай подарил пионы. А папа Скворцова даже сделал комплимент:

Алефтина Борисовна, вы сегодня просто неотразимы! – на что та махнула рукой, зарделась, и весь последующий день от нее будто исходило странное радостное сияние. И к седьмому “Б” она в кои-то веки обратилась “Ребята”, вместо привычного, отталкивающе исторгаемого “Седьмой бээээ!”

За что в тот день мадам Шпак даже получила от детей приятное прозвище «Алефтина Барбарисовна».

Со школы она шагала довольная, румяная, с подарками и цветами. Во дворе было собрание, и впервые мадам Шпак остановилась, чтобы вместе с соседями решить, в какой всё-таки цвет красить скамейки и клумбы. Дело было важное, тем более что женщина с таксой со второго этажа предлагала выкрасить в голубой, а Алефтине Борисовне нравился зелёный.

Граждане, граждане! Я предлагаю проголосовать! Давайте напишем цвета на листочках и так выясним, в какой красить! – громко предложила гражданка Барбарисовна, и все соседи одобрительно загалдели. Кто-то тут же достал листочки.

Лаврентий Палыч как раз в этот момент подходил к дому – его безрадостная, нестерпимая ноша счастливейшим образом покинула организм этим самым утром благодаря варёной свёкле с яблоком. А потому расположение духа у Берёзкина было самое что ни на есть великолепное, удобнейшее было расположение! Хотелось петь и плясать.

Увидев, как Алефтина Борисовна на совете жильцов предлагает красить клумбы в зелёный, он невольно залюбовался и заслушался, к тому же зелёный был его любимый цвет.

“Какая славная женщина! Личность!” – подумал о госпоже Шпак Берёзкин, и тут же подхватил коляску у молодой мамашки, помогая затащить на крыльцо.

Благодарим, Лаврентий Палыч! – кивнула мамашка.

Алефтина Барбарисовна в этот самый миг увидела помогающего мамашке Берёзкина, на радостях помахала ему рукой и улыбнулась. В голове у нее пронеслось: “Какой замечательный человек! Человечище!”

Пильма

Одним душноватым летним вечером мужчина в сером деловом костюме с портфелем в руках зашел в бар по улице Рубинштейна, дом семь. В баре, несмотря на довольно поздний час, не было никого. Он сел у барной стойки, подальше от огромных окон, скользнул по бармену равнодушно-недовольным взглядом и заказал себе выпивку. Бармен, освещенный красноватой лампой, кивнул ему, и продолжил протирать стакан белым вафельным полотенцем.

Тем временем к барной стойке подошла довольно странная компания. Это были цыганские дети – мальчик с девочкой, и с ними был еще старый карлик.

Мальчишке было лет восемь, босые ноги его с грязными лунками ногтей переминались на холодном кафельном полу. Он растерянно озирался. Видно было, что здесь для него всё дико и непривычно. Стены пестрели яркими картинками, на потолке тут и там светились люстры, мигали светильники и лампы. Карлик одёрнул мальчика, и тот мигом встал возле мужчины в костюме, немалым образом того раздражив.

Девочку звали Пильма – так окликал её карлик, умудряясь произносить имя с ударением на оба слога – возмущённо, требовательно.

Девочка была юркая, с тонкими худыми руками и пронзительными черными глазами, которые, если заглянуть в них, тут же превращались в чёрные дыры. Лицо её было чумазым и загорелым – как, в принципе, у любого цыганского ребёнка. Она была постарше мальчика, и смотрела чуть надменно.

На маленькой её головке гнездились и вились множественные распушившиеся косички – кончики их были настолько спутаны, что превратились в дреды. В этом гнезде из волос кое-где видны были дохлые насекомые.

Девочка тоже встала рядом с мужчиной в костюме и взгляд ее в одно мгновение из надменного превратился в просящий. Мужчина насторожился – он переводил взгляд с мальчика на девочку, и, наконец, посмотрел на карлика.

Карлик был из того рода людей, которые обыкновенно бывают нам тем нескрываемо неприятны, что пытаются своими едкими фразами и глумливыми гримасами кольнуть и зацепить самые сокровенные области сердца.

Обидев собеседника раз, нередко они получают от него второй шанс (если, разумеется, перед ними человек почтительный и негрубый). Одним своим осмотрительно-заискивающим видом они стирают только что нарисовавшееся дурное впечатление о себе, и вот уже вы готовы говорить с ним вновь, но – момент – и снова вам в лицо летит насмешка или низкосортная сатира. Сказав какую-то гадость, выступив, они тут же ныряют обратно в себя, оценивая произведённое впечатление. И, не получив должного отпора, продолжают свой тошнотворный натиск.

Про таких говорят в России «рожа кирпича просит». Поведение таких особ может показаться забавным людям крайне невоспитанным или навеселе; или же людям в край избалованным и пресытившимся, имеющим большую власть. Карлик был бы великолепным шутом, которого бы очень скоро казнили за неугодную шутку.

Маленький человек с комплексом Наполеона – он стал бы перебивать вас, едва узрев обличительную правду в ваших словах. Он ни за что не дал бы вам договорить, а вы бы слушали его с той только мыслью, что это существо выглядит забавно и не сделает вам ровным счетом ничего плохого. Так путешественники играются с обезьянами – кормят их бананами, потешаются над проделками, хохочут и тычут пальцами – а те тем временем тащат с них золотые цепки, часы и ожерелья, и уже с высоты деревьев скалят зубы на предсказуемую человеческую желторотость.

Столкнувшись с подобным элементом, человек воспитанный и порядочный изо всех сил будет стараться вести себя, как и подобает таковому, пока вконец не огорчится.

Наш же герой был не из таких. Едва только компания цыган и карлика очутилась возле него, он развернулся на барном стуле, задев локтем стакан с виски (ледышки негодующе колыхнулись, стукнулись), и вскричал:

Денег нет, идите отсюда! – бармен даже не обернулся на голос – всё время он беседовал с хорошенькой официанткой. К тому же музыка в баре играла довольно громко, потому всё происшествие оставалось незамеченным для его работников.

Ни дети, ни карлик не обратили внимания на эту фразу. Карлик подступил поближе:

А деньги нам и не нужны… – противно произнес он дребезжащим голосом.

Чего вам тогда! Подите прочь! Нет у меня ничего, это, кстати, и хорошо. А то обокрали бы меня, пока я тут с вами беседую. – Мужчина отхлебнул своего напитка, довольно посмеиваясь. У него и вправду не было с собой ничего – все сбережения и ценности предусмотрительно хранились в банке.

А мы тебя уже обокрали… – грустно сказала Пильма и посмотрела жалобным взором на мужчину. Ему показалось, будто ее спутанные косички чуть приподнялись, словно змейки на голове молоденькой медузы Горгоны.

Как! – он испуганно захлопал по карманам, проверил часы – всё было на месте. Странная компания развернулась и пошла к выходу.

Нет уж, подождите! – мужчина вскочил и преградил им дорогу. – Что вы там украли, а ну ка! – он попытался тряхнуть мальчика, как самого уязвимого из этой чудной команды, но тут что-то больно ужалило его в руку – примерно туда, куда всем нам делали прививки от кори в детском саду.

Карлик, будучи ростом от силы метр, скрючил омерзительную гримасу, схватил встрёпанного мальчишку и вывалился из бара.

Пильма же, посмотрев на мужчину уже не жалобно, но надменно, проследовала к выходу так гордо, словно это не в её волосах сдохло несколько запутавшихся мух; будто не на её щеках чернели разводы от грязи и сажи. И – мужчина готов был поклясться – кончики её черных косичек, хищно целясь в его сторону агрессивными стрелами, вдруг разом улеглись и безвольно заболтались по ее плечам.

Чёрт знает, что такое! – пробормотал служащий в сером деловом костюме, и, подхватив свой портфель с бумагами, вышел прочь.

По улице он шёл в растерянности, в глазах плыл туман, а дорога под ногами будто ходила ходуном – он путался и шатался, хотя вовсе не был пьян. Уже проходя в арке, что ведет ко входу в метро, он вдруг ощутил необычное чувство – тревога, смешанная с опустошением. Внезапно его охватила паника – грудь сдавило, лёгкие сжались, сердце бешено застучало – портфель выпал у него из рук. Что-то происходило, что-то страшное, но что, где? Он испуганно мотал головой по сторонам, будто ища причину своего ужасного испуга. Ему показалось, что мимо арки прошли три знакомых силуэта, что снова увидел он глаза, что переливались насмешливо-просяще; он даже бросился вперёд, но это были какие-то другие дети. Кое-как придя в себя, мужчина зашел в метро. С ним творилось нечто неясное.

Платформу он отмерил шагами до самого конца, до стены, в маленькую дверь которой входили и выходили люди в голубой форме. В огромное зеркало для машинистов увидел он страшного, жалкого мужчину, смотрящего стеклянными глазами прямо на него. Это и был он сам.

Он уже не мог распознать своих эмоций – совершенно безжизненный, прошел он в полупустой вагон. Взглянул на кого-то, кто ехал напротив – серый, неприметный человечек неопределённого возраста – в какой-то момент они встретились глазами. Глаза у человека напротив были точь-в-точь такие же – пустые и стеклянные.

Мужчина с портфелем резко повернулся вправо – рядом с ним сидела женщина в пятнистом сарафане, она без эмоций взглянула в ответ. В этом водянистом, пропащем взгляде мелькнула знакомая насмешка – та самая, с которой на него смотрела девочка по имени Пильма.

Женщина спокойно отвернулась и продолжила смотреть перед собой.

И тогда леденящий душу ужас, последняя живая эмоция, – объял его – мужчина понял, что украли у него цыгане.

Они украли у него душу.

Голубятня

“Они никогда меня не примут! Никогда, никогда, никогда!” – Алёнка бежала вдоль школьной спортплощадки, сердито подтягивая к себе пакет со сменкой, который то и дело съезжал с плеча. Она училась в седьмом классе восемьдесят второго лицея, что по улице Мира. Добежав до Пинского переулка, что сжат с обеих сторон кирпичными постройками, она в два прыжка перепорхнула трамвайные пути и устремилась к набережной, к Неве.

“Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Татуху пойду сделаю, у Ритки брат делает, и я себе “ненависть” влеплю прям на лбу, будут знать!”

Скажем вам по секрету, ненавидеть это доброе существо даже не умело, оно, наоборот, горячо любило. А любая агрессия, как известно, это просьба о любви.

Придя на их с Риткой секретное место, что у фотосалона на Петроградской набережной, Алёнка подошла к ограждению и долго смотрела на воду. Веселые волны рябили и скакали по поверхности, как бы успокаивая ее: “Не плачь, Алёнка, не плачь! Смотри, какие мы веселые, какие радостные!

“Скачут и скачут, чтоб их! – подумала Алёнка про волны и плюнула в реку. Смотрела, как её белоснежный харчок коснулся воды и медленно растворялся.

“Какой же этот Артём глупый… Как можно быть таким глупым вообще? И вся его эта компашка… Не гулять мне с ними никогда.” Девочка обречённо поглядела налево, на облака. Майское небо потемнело и нахмурилось.

Алёнка долго смотрела на воду, держа руками щеки и уперевшись локтями в ограду. Краем глаза она заметила, как с ней поравнялась седая женщина с хрюкающим мопсом, деловито выхаживающим на своих коротких лапках. Алёнка была знакома с женщиной, та жила в двух домах от неё. Имени женщины девочка не знала, а вот что мопса зовут Кирюша она знала наверняка, но особой симпатии к нему не испытывала, в отличие от всех остальных собак.

Хотя нет, ещё она терпеть не могла пуделей за их глупость и несуразность. Ее отец всегда говорил: “Вот как ты, Лёлька, не любишь пуделей, так я не люблю Рено. Автомобили Рено – пудель среди машин!”

“Кирюша, все, погуляли, домой идем, дождь будет. После дождя ещё пойдем. А в два часа у нас сериал начинается. Смотри, какое небо! И-и! Да, точно сейчас ливанёт!” – обращалась женщина то небу, то к собаке. Кирюша с потешной ленцой поднял голову на хозяйку и, уморительно вывалив язык, посмотрел на нее с видом: “Бестолковая, это ты мне рассказываешь? Я вообще-то тоже не слепой!”

И засеменил дальше, виляя задком из стороны в сторону – тюк-тюк, тюк-тюк-тюк…

– Здравствуйте! – поздоровалась с женщиной Алёнка, потому что, безусловно, ненависть ненавистью, а воспитание никуда ты не спрячешь, как и невоспитанность.

– Здравствуй! Беги скорее домой, сейчас гроза будет!

–Да, я как раз уже шла! – ненавязчиво соврала Алёнка, очень быстро и очень ненатурально улыбнулась женщине и мопсу, и отвернулась к реке.

Вообще-то она собиралась остаться тут, как следует промокнуть под дождем и умереть от пневмонии назло всем одноклассникам и этому глупому Артёму, но женщину с мопсом совершенно незачем было в это посвящать.

Грянули первые звуки грома. Кругом все будто задвигалось быстрее. Закачались усиленнее тяжёлые кроны деревьев, прохожие зашевелились прытче и проворней; даже вода в Неве, казалось, задвигалась живее, будто закипая. Ветром повеяло с такой силой, что Алёнка пошатнулась – словно огромный великан изо всех сил выдул воздух из своих могучих легких, пытаясь зажечь потухший огонь в бесстрастных сердцах жителей города – сонных, апатичных, квелых.

“Пойду ка я, пожалуй что, на голубятню. Там дядь Федя, но у него настроение тоже не угадаешь – сегодня пустит, завтра нет. Но если что, ход есть.”

И она потрусила – снова по Пинскому, потом по Большой Посадской. В будке сидел не дядь Федя, а какой-то другой охранник. Тогда Алёнка вернулась к забору, раздвинула высокие кусты шиповника и увидела прямо под основанием забора знакомое отверстие, небрежно прикрытое четырьмя кирпичами. Попав на территорию голубятни, Алёнка закидала проход кирпичами.

Об этом проходе знала только она, Ритка и Колян. Но Колян переехал с родителями на

Гражданку, так что, выходит, только они с Риткой и знали. Ну ещё может, дядь Федя знал.

Снова грянул гром – уже так протяжно, раскатисто. Окрестности – дома, постройки – всё словно осунулось и пригнулось, как провинившиеся ученики перед гневом учителя. Алёнка подкралась к самим “птичьим домикам”, как называл их дядь Федя.

Здесь, в густых зелёных зарослях, стоял старый здоровый сундук для хранения зерна – здесь она впервые призналась Ритке, что любит Артёма. Ритка только охала, помнится, да приговаривала: “Ты, Алёнка, даже думать забудь, не того ты полета птичка, чтоб с такими якшаться!”

Сейчас Алёнка, сердито хмуря брови, смотрела вперед. Из-за слёз весь вид чисто прибранного птичьего дворика плыл в глазах.

Птички в голубятне перелетали со своих насестов и так уютно ворковали, что в какой-то момент Алёнка «заклевала носом». Оглядевшись, не идет ли где охранник, она подложила под голову пакет со сменкой и устроилась на сундуке. Начинал накрапывать дождик. Над сундуком кусты и деревья сплетались так тесно, что даже сильный ливень здесь был не страшен. Алёнка лежала на сундуке и рассматривала зелёные листочки, что вились и касались друг дружки.

«Я не пойду домой, останусь тут жить, на голубятне! Приручу всех птиц и буду показывать с ними фокусы. Сюда будут съезжаться журналисты и снимать обо мне сюжеты! А Артём увидит меня по телику и влюбится. И конечно же придет, а дядь Федя его не пустит. Тогда Артем найдет ход в заборе, пролезет, а я натравлю на него птиц! Как в том черно-белом фильме, что показывал папа! Ой, нет, мой Артёмчик, я никогда так не сделаю!»

Наплакавшись о своей горькой судьбе, под шепот листьев и шелест птичьих крыльев в голубятне, Алёнка задремала. Даже ливень, грянувший из почерневшей пухлой тучи, зависшей над Петроградкой, ее не потревожил.

Девочка спала так крепко и так сладко, как может спать только невинное дитя, чьи мысли обращены к свету, а чувства ещё так безвинны, так целомудренны.

Пакет со школьными туфлями под головой служил ей мягкой подушкой, а старый, дореволюционных времен, сундук – пуховой периной. Прядь волос, выбившаяся из прически-колоска, заплетенного с утра и растрепавшегося теперь, трогательно спадала на лоб.

Ливень шумел сильнее и сильнее, всё притихло и замерло в испуге и благоговении перед дивным шумом дождя. Казалось, будто вокруг всё погружается в воду, и вот-вот поплывет. Поплывет как белый корабль голубятня, качаясь на волнах, а голубки в ней, ничего не понимая, также будут перелетать с насестов и клевать зерно; поплывет будка с дремлющим охранником, что разгадывал кроссворд и уснул на слове «Панагия»; поплывет забор с кустами шиповника, и сундук со спящей на нем Алёнкой. И будет лить дождь несколько дней и затопит всё вокруг, и будут волны колыхаться и зыбиться, а сундучок будет аккуратно покачиваться, а ребенок на нем – спать и видеть свои чистые, ещё детские, сны.

Внезапно у самого лица спящей девочки на ветку села маленькая птичка. Она встрепенулась от дождя и брызги оросили Алёнкину мордашку. Девочка мигом пробудилась. Она увидела лишь хвостик – птичка прыгнула на ветку повыше, в самые заросли. Алёнка пригляделась, думая, что ей померещилось. Она вскочила на сундук, чтоб поближе разглядеть пернатую шалунью.

Оперение у птички было кофейного цвета, перья карие, как глаза у Алёнки, шейка тоже бурая, мухо́ртовая. А вот головка…

Вместо птичьей головки с клювом у птички было… Человеческое лицо! Крошечное, белое личико, с румяными щеками и алыми губками!

Алёнка не верила своим глазам! На нее смотрело ее собственное лицо, только уменьшенное в несколько раз!

Птичка сидела на ветке, цепко держась за неё когтями и чудно́ наклоняла по сторонам свою человеческую головку. Мгновенный испуг у Алёнки сменился оцепенением, а оно – любопытством. "Птичка с человеческим лицом, с моим лицом! Это, выходит, она здесь не одна такая, и есть же ещё где-то, не на этой же голубятне они живут! "

Тут птичка посмотрела своими жёлтыми глазками прямо на девочку и засмеялась. Не чирикнула, не завела свою заливистую птичью трель, а именно засмеялась – чисто, звонко, серебристо. Алёнка резко отшатнулась, оступилась на сундуке и упала на землю без чувств.

Ничего не помнит она – ни как ее нашел сторож, ни как отвез домой дядь Федя, ни как мама укладывала ее в постель, приложив компресс к огромной шишке, что вскочила на лбу.

Под конец года писали в школе сочинение по литературе, на вольную тему, и Алёнка написала про птичку. Учительница поставила отличную отметку, а папе на собрании посоветовала «не показывать Хичкока, а начать с Гайдая». А в последний учебный день, когда Алёнка шла домой со школы, в своих мыслях, кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и замерла, не дыша. Это был Артём.

Даже если бы на нее налетело сто птиц, как в том самом фильме, и все с человеческими головами, она бы всё равно испугалась не так, как сейчас.

Привет, ты Алёна? – спросил, улыбаясь, он.

Я? – переспросила Алёнка. Она была, честно говоря, не очень уверена в том, что она это она. Да и в том, что он, это он – тоже. «Скорее всего, я сплю.» – решила девочка.

Я? «Н-нет», —на всякий случай сказала она. Артём рассмеялся.

А ты с юмором! Это ты про птицу написала? Нам училка рассказывала.

Алёнка не могла поверить, что они находятся рядом больше секунды. Уже, наверное, минуту! Вдвоём! Без его дружков!

Минуту! Целую вечность!

Расскажешь?

Мне домой надо! – Алёнка пошла быстрым шагом, решив, что Артём шутит над ней. Такого бы её детское сердце не выдержало. Он шутит, а ей предстояло ещё целое лето его любить.

А я тебя провожу! – настойчиво сказал парень и они пошли молча. – Ну так что, расскажешь?

А зачем рассказывать! Я показать могу! – осмелела девочка. – Старую голубятню знаешь?

Знаю! –произнес Артём и глаза его сверкнули восторгом.

А охрану не боишься? – спросила Алёнка. Тот в ответ только рукой махнул.

Но там всегда закрыто… – продолжала девочка. Парень хитро засмеялся и открыл портфель. Там лежал болторез.