Полная версия

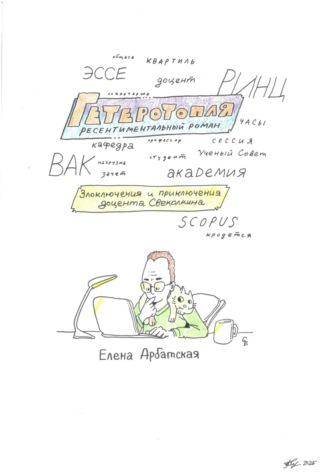

Гетеротопля. Ресентиментальный роман

Тем временем объявили следующее задание: высмеять себя в стихах. Унижение, сказал тренер, стимулирует умственную деятельность. Поэтому полезно уметь в любой момент унизить себя самостоятельно.

Румяной зарею покрылся Свеколкин, – бодро сплагиатил Свеколкин старую дразнилку своего одноклассника. Одноклассник тогда попал в точку – краснел Свеколкин часто, особенно в детстве. Сейчас пореже все-таки…

В поисках рифмы обвел глазами других страдальцев, и она тут же пришла, хоть и нестрогая. Сорняки, ожидая прополки…

Румяной зарею покрылся Свеколкин

Дрожа, как сорняк в ожиданьи прополки…

Или лучше так:

Ноги восы, скопо тело, и едва прикрытый вак. Ринц смешнее. И едва прикрытый ринц… Не стыдися, будешь принц?

Свеколкин опять покосился на товарищей. Сарказм и вдохновение сменялись на их лицах озабоченностью. Наверное, их всех позаносило не туда. К счастью, на публику опусы читать не пришлось, обсуждали в парах, тренировали активное слушанье от противного. Напарнику требовалось демонстрировать пренебрежение. Свеколкин только порадовался, что в его бред никто не вникает, напарник, похоже, тоже.

Расходились по домам почему-то в приподнятом настроении. «С нами стыдно, зато весело», – подумал Свеколкин словами, прилипшими к нему где-то в соцсетях.

На следующий день всех разбили на группы и к каждой прикомандировали модератора. Оказалось, те странные люди, которые оggколачивались в помещении и заглядывали в рисунки, – тоже тренеры, пониже рангом. Свеколкинской группе досталась девица по имени Жанетта, по фамилии Хвостанцева. Имя девице шло – выпендрежница. Фамилия странно сочеталась с именем, но самой девице шла еще больше имени. Из одежды торчали какие-то ремки, из прически – крысиные хвостики, речь ее тоже, казалось, состояла из хвостов невысказанных фраз, а также из плохо скрытого хвастовства. Но все-таки это лучше кокроуча, и Свеколкин даже решил принять активное участие в работе группы, тем более, что Хвостанцева предупредила:

– Активными будут считаться те, кого я запомню.

Свеколкин сомневался, что бредившая непонятными словами девица вообще способна что-то запомнить, но на всякий случай старался: рисовал схемы вместо метафор (структуралист он или где?), в меру острил, в меру задумчиво хмурился, один раз даже выговорил, не совсем уверенно: шаго-продвижение. (Думал потом, что же напоминает это слово, и понял: снегоступы! Исконно-посконное, но не прижившееся название калош). Модераторка таки его запомнила, в следующую субботу опять запомнила, а когда курс для новичков закончился, рекомендовала на второй отборочный уровень.

***

На втором уровне все смотрелось серьезней. Эксперты – так теперь стали называть тех, кто ведет сессии, – не похожи на хиппи, скорее на бывших военных или даже шпионов. Никакой расслабленности и длинных волос. Подтянуты и в то же время достаточно взрослы.

Свеколкин хотел по сложившейся традиции опоздать, но всех предупредили: у людей, неспособных организовать свой тайминг, нет никаких перспектив. Какие перспективы у пришедших вовремя, не объяснили.

Свеколкин явился даже заранее, чтобы занять место за колонной, и из принципа какое-то время не слушал. До его сознания только изредка долетали сентенции вроде «Людей, которые готовы что-то менять в этой закосневшей среде, надо холить и лелеять». Свеколкин не против, пусть лелеют или хотя бы холят, но тут без шансов – он по определению, а возможно, даже по рождению, отнесен к касте закосневших.

Этот их эксперт как будто между прочим пытался поддеть аудиторию, то и дела роняя тонкие наблюдение о том, например, что всякая международная конференция – это ярмарка невольников.

– Ходят, общаются… Только колец в носу не хватает.

Аудитория, однако, поддеваться не спешила: мало кто здесь удостоился посетить хоть одну приличную забугорную конференцию, а кто и сподобился, ездил туда скорее туристом и уж никак не соискателем неведомых тенюров. Спасибо, разъяснили дуракам: тенюром называлась постоянная позиция в западном университете. До середины карьеры западный ученый бьется за место под солнцем каждый день, доказывает свою педагогическую и исследовательскую состоятельность. Но если получить тенюр… все. Никто никогда не сковырнет с насиженного места. У нас так все примерно и происходило, а теперь пришли вы, и даже профессора перед вами теперь выпрыгивают из штанов, – подумал Свеколкин, но вслух не сказал.

Сегодняшний говорун, Гапонов, самый матерыйв десанте, оригинальностью блистал не часто, в основном выдавал уже знакомый публике репертуар вроде «Не надо натягивать сову на глобус» или там «Слишком тонко для цирка».

Прячась за колонну и пытаясь читать, Свеколкин кое-как дотянул до кофе-брейка, а вот дальше всех заставили работать в группе. Там случилось ужасное, отчего захотелось тут же заявить о панической атаке и сбежать.

Поручили вести протокол.

Административная карьера Свеколкина в свое время оборвалась, едва начавшись, в тот момент, когда его включили в комиссию по самообследованию. Как самому лядащему, к тому же мужчине, задание дали легкое: составить список научных работ сотрудников. Скопировать научные работы из старых отчетов и вставить в специальную табличку, разнося добытые сведения по специальным колонкам.

Перенося строчки в таблицу, Свеколкин представлял себе ее изобретательницу. Как-то раз он прочитал, что ученики вспомогательных школ в большинстве своем предпочитают монотонную работу, поэтому на этой монотонности и однотипности построен там весь процесс обучения. Воображая себе девицу с высунутым от усердия языком, Свеколкин тут же понимал, что изобретение табличек, пусть и кривых, это какое-никакое творчество, а за малоумного ученика здесь держат его, доцента. Приятнее представлять себе несчастную тетку из учебного отдела, желающую впечатлить свою не более счастливую начальницу, которая желает впечатлить кого-то повыше и так до Росхренчегототамнадзора. Свеколкин знал, что канцелярские сотрудницы не обязательно несчастные и таблички изобретают скорее по инерции, но мысль о жалких созданиях, выжимающих себе кусочек креатива и власти, сама по себе утешала. Она как будто вычитала вознесшегося мыслью на высоту птичьего полета доцента из бюрократической пищевой цепочки.

Ту табличку с научными достижениями коллег, доставившую составителю, кроме всех прочих, немало ревнивых мук, тетки-методистки возвращали три раза. В первую итерацию они походили на снисходительных училок младших классов, во вторую – на раздраженных работниц паспортного стола, просидевших весь день на выдаче документов мигрантам. Третий раз сопровождался таким арктическим холодом, что Свеколкин предпочел тайно делегировать работу лаборантке, потратив на ее подкуп всю премию за участие в комиссии. С тех пор он зарекся входить в какие-либо коллегиальные органы, но больше и не звали.

– У меня бюрократический кретинизм! – честно сообщил группе Свеколкин.

– У всех кретинизм – ответила группа хором. Но он и не надеялся отвертеться, просто хотел смягчить свой грядущий позор.

Ну, вы сами этого хотели. Что получилось, то получилось.

ПРОТОКОЛ

мозгового штурма группы «Гуманитаристика»

Пчелина Е. О.: Предлагаю погуглить.

Баранов С.М.: Да, давайте. Что будем искать?

Вершинин С. С.: А какое задание?.

Григорьев М. Д.: Кажется, мы должны разработать гуманные методы оптимизации гуманитаристики.

Баранов С.М.: Давайте поймем, что мы все одинаково понимаем что понимаем что понимаем под гуманитаристикой

Пчелина Е. О.: Давайте погуглим гуглитаристику.

Кох О. В: Погуманитарим!

Баранов С.М. Да. И оптимизацию заодно.

Верш С. С. Гуманные методы тоже у всех разные.

Пчел:. А мы уверены, что нам сказали гуманные методы?

Григ: Да, мы могли не расслыш не.

Андреева В.Б. Ну вряд ли они уж так откровенно. Оптимизация ведь уже достаточно жесткое слово. Я хотела сказать, как филолог, что оно нуждается в смягчении. А в усилении не нуждается.

В. Да это шутка. А само задание…

Пче. Е. Здесь противоречие. Вся современная гуманитаристика – про гуманизацию. А оптимизация – это наоборот. Мы сейчас будем писать статьи про гуманизацию, чтобы повысить рейтинги этим… которые тут все дегуманизируют.

Работская Е. О. И еще словом социалочка обзываются! В нашем социально-гуманитарном кластере

Бар..: Мы теряем время. Алексей Вячеславович, вы записываете?

Свек..: Да, я все записал. Я быстро пишу. Но с ошибкамби

Вер.: Ха-ха. Да нас уволят всех. Работская, с тебя начнут.

Свек..: Мне сказали все записывать. Это я тоже записал.

Бар.: Зря.

Св: Зря я тоже записываю.

Верш:. Рекурсия какая-то.

Григ. Фрактал.

Барр:. Давайте не будем строить из себя физиков, не надо стеснятся того, что мы гуманитарии.

Раб Кажется рекурсия – это про математику.

Гр. Это про все.

Верш: Это мем такой просто.

Баран Через пять минут надо отсылать презентацию модератору.

В.: Давайте скачаем картинку про рекурсию и отправим. А там еще подумаем.

Б: Хоть это не записывайте, Алексеей Вя!

С. Записал. Мне положено все записывать.

Из протокола мы видим, что Свеколкина поначалу даже развлекала должность тролля-надзирателя, который все записывает в книжечку. Однако почти все, что записывал Свеколкин дальше, он зачеркивал, а потом, за неимением более годного материала, обратно подчеркивал пунктирной чертой. Иногда после этого он зачеркивал уже пунктирную черту – волнистой. Поэтому середина протокола для нашей истории утеряна – не подлежит расшифровке. Но последний листочек все-таки удалось расшифровать.

П. Так, давайте быстро. О чем с утра говорили?

Б. Междисциплинарность.

В. Надо намешать физиков и лириков, и заставить их учить биологов!

Б. Давайте посерьезнее! Еще про что с утра говорили?

А. Софт скиллз!

В. Это еще что?

П. Некогда объяснять. Допустим, пусть междисциплинарные группы работают над междисциплинарными проектами. И пусть они развивают у студентов софт скиллз!

Р. Разве софт скиллз развивается от междисциплинарности?

А. Скажем, что это наша гипотеза. И пусть критикуют, в первый раз, что ли.

Б. А при чем тут гуманные методы и оптимизация?

А.Это будет островок гуманности в море оптимизма!

Б. Все, дедлайн. Свеколкин, давай протокол Пчелиной, пусть выступает.

П. Я не понимаю тут ничего, тут все перечеркано!

Б. Тогда пусть Свеколкин сам отдувается. Слайд кто-нибудь нарисовал?

В. Я нарисовал. С рекурсией!

Б. Вот иди со Свеколкиным, будешь за рекурсию пояснять. Потом протокол не забудьте сдать, требуют. Читать не будут, но требуют. Надо материальные доказательства, что мы тут на самом деле сидели, фигней страдали.

Отвыступавшись и получив положенную долю едкой критики, Свеколкин сдал свои марашки очередной очкастой умнице, которую наставники привезли с собой из Москвы. Сдал без стыда, но с облегчением. Уж теперь его точно признают тупым и отпустят. Эксперимент затянулся, а никаких плюшек за участие пока никому не выдали. Если не считать плюшки на кофе-брейке, конечно. Денечки до осенних выборов, после которых Свеколкин мог вылететь из университета навсегда, истекали, а он тратил субботу за субботой на эту вот ерунду. Вместо того, чтобы писать себе ваковские статейки, а то и гляди, пусть Высшая Аттестационная Комиссия не обижается, скопусовские. Впрочем, прямо сейчас Свеколкин, утомленный обязанностями письмоводителя, даже рад перейти к самой идиотской части программы. Он готов прыгать в мешке, бегать с воображаемым студенческом мозгом в ложке, играть в статую любви на эффективный лад. Что угодно, но только без протокола.

***

На следующий день с утра снова лекция, из которой запомнился лишь момент, когда выступающий эксперт осадил кого-то невидимого за колонной. Захватчик насиженного Свеколкиным места, бездарно упуская возможность заняться своими делами, острил в ухо соседу, который непредусмотрительно торчал на виду.в

– У меня очень хороший шепотной слух, мне его проверяли, – сказал эксперт (интересно в чем), намекая на какой-то мутный момент в своей биографии (а, понятно в чем. То есть, ничего не понятно).

Свеколкин почувствовал злорадство: нечего болтунам занимать стульчики, предназначенные для любителей тихо мышковаться с планшетом.

После кофе-брейка развивали критическое мышление. Мысль о том, что его нужно зачем-то развивать, показалась новой. Весь жизненный опыт подсказывал Свеколкину обратное: от него, от критмыша, как выразился заезжий гуру, или от КМ, как обозначил он же на доске, происходили все беды. Опять рисовали какие-то схемы. Пытались «оглянуться и посмотреть на себя сзади». Свеколкин, даже не пытаясь представить, как это можно сделать, тупил и скучал.

Потом в группе критически обсуждали гуманитарную Академию.

– Ну, это такой пластиковый мир, где все на понтах критически анализируют пластиковый мир, где все на понтах, изощрялся кто-то молодой.

– Достаточно не путать Лакана с Латуром. Читать их уже не обязательно, – вторил товарищ постарше.

Группу, в которой Свеколкин развивал критмышцу, конечно, как обычно, разнесли в пух и прах: опять ничего не поняли, жаловались вместо того, чтобы мыслить, и тэдэ и тэпэ. Всех остальных чихвостили в том же духе. И всем этот разнос до лампочки – уже приступая к очередным упражнениям, все участники знали, что если их и похвалят, они все равно не поймут, за что. Периодически кого-то отчисляли, кто-то выпиливался сам, нарочно или по оплошности пропуская очередной дедлайн очередного глупого эссе. Людей вокруг становилось все меньше и меньше, их лица – роднее и роднее.

Свеколкин не старался, но и отказываться сам не собирался. Иногда вставлял некие многозначительные ремарки. Однажды, вдохновившись, написал за ночь за группу речь, ее ругали все эксперты за обилие метафор, но неожиданно похвалил Константин Щелоков, игравший в команде экспертов роль высоколобого интеллектуала. Его большой лоб, очки и гарвардская степень PhD (кандидат наук, по нашему, но круче, круче) сделали похвалу более весомой, чем критика остальных.

Нахождение в проекте давало его участникам некую призрачную «крышу» на рабочем месте – все унижения в игровой форме с лихвой компенсировалось снижением их интенсирности в реальной преподской действительности, которая продолжала тянуться, и тянулась до самого конца учебного года, когда всем оставшимся участникам игрищ сказали далеко и надолго не уезжать. Они так и встречались по выходным, в перерывах проектируя что-то стратегическое и эффективное. В конце июля все написали финальное эссе, и ушли наконец в настоящий отпуск.

***

Серьезные люди в секретном месте говорят о серьезном и секретном

– Юрист, геолог, археолог, физик… Кто еще?

– Почвовед. Специалисты по сфагистике, нумизматике, эпиграфик…

– Нафиг эпиграфик? Эпиграфы писать?

– Эпитафии. Задающим лишние вопросы.

– Философ еще нужен.

– Этот-то еще зачем.

– Для отвода глаз. Скажем, группа ищет философский камень.

– Бред

– Не бредовее всего остального.

– Как мы финансирование будем обосновывать? Нужно что-то посолиднее.

– Как обычно. Прорыв в области науки, повышение конкурентоспособности, междисциплинарность. Мы ж под 6 – 66 бюджет заводим?

– Тут у нас на учебе идею выдвинули. Типа создать междисциплинарные группы, пригласить ученых, и чтобы эти ученые учили талантливых студентов. Скажем, что внедрили их идею, будет естественно. Можно даже взять кого-то из них.

– Посмотри, кто там.

– Протокол подписал какой-то Свеколкин.

Глава 2. Факультативные дисциплины

Товарищи по играм и бдениям хвастались в чатике морскими видами и карьерными предложениями. Свеколкин же, боясь потратить лишний рубль, так и остался в городе, то рассылая резюме, то лихорадочно набрасывая статьи. Но в самом конце июля, уже морально готовый вновь, как в молодости, пойти учителем немецкого в школу на окраине, Свеколкин вдруг узнал, что он – единственный из всего забега, кого отобрали в новое, передовое подразделение. Наверное, потому, что я знаю языки, решил Свеколкин, на несколько раз перечитав свой оффер. Оффер!

Кроме него, единственного аборигена и единственного провинциала, а также отобранных по столичным универам перспективных выпускников аспирантур, в коллектив войдут иностранцы. На год прощайте конкурсы – просто так оформят переводом в доценты нового подразделения.

Директором шарашки назначен Константин Щелоков, самый симпатичный из всей набежавшей на вузик орды. Щелоков казался человекам, взявшим деньги у дьявола, чтобы служить богу. Создать классный маленький универ в универе, не хуже тех, что он, наверное, немало повидал в своей Америке.

Все складывалось на удивление хорошо. Свеколкин чувствовал себя так, что перепрыгнул пропасть и прямо на краю скалы, где приземлился, обнаружил цветущий сад.

***

Своих новых коллег Свеколкин увидел в середине августа на прогулочном кораблике. Welcome-party накануне первого рабочего дня. Философский пароход, подумал Свеколкин. И не ошибся. Философов оказалось еще больше, чем его коллег филологов. Кого-то из соотечественников Свеколкин даже заочно знал по тем журналам, которые считались у приличных людей нестыдными. И все они оказались моложе Свеколкина. Значительно моложе. Почти только из аспирантуры.

Палубную вечеринку Щелоков начал с того, что потребовал у всех называть себя только по имени – Константином. Идея, похоже, понравилась всем. Один лишь Свеколкин поймал себя на мысли, что такое сокращение дистанции добра не сулит. Чем плохо обращение Константин Андреевич? Сам бы тоже хотел остаться Алексеем Вячеславовичем, хотя бы в рабочей обстановке.

Впрочем, пока обстановка оставалась нерабочей. Алкоголь способствовал. И вот уже про всех становилось ясно в общих чертах. Француз Жан Клод верит в детерминизм и любит Толстого. Грустный – даже шуткам, над которыми все хохочут, улыбается как будто губами вниз – ирландец Джон изучает депрессию, никак не может ужиться с феминистками и леваками, оккупировавшими все европейские кафедры, с радостью поехал в Россию, о которой слышал, что это страна с традиционными ценностями. Московская социалогиня лево-феминистского толка Наташа наоборот, надеется на понимание в международном коллективе.

В ответ на попытки выяснить идеологическую принадлежность Свеколкина тот перевел стрелки на свою дочь феминистку.

– Какой волны? – уточнила Наташа.

– Четвертой, – брякнул наугад Свеколкин.

– Уже есть четвертая! – закатил глаза Джон.

Свеколкин пожал плечами и развел руками: при всем сочувствии женскому движению он вообще раньше и не подозревал о существовании каких-то там волн. Феминизм его дочери в период совместного проживания заключался в нежелании обсуждать с родственниками ее матримональные планы, что Свеколкина в целом устраивало. Он теперь тоже в ответ на раздражавшие его вопросы почти на автомате жал плечами и разводил руками – что поделаешь, феминистка. Может себе позволить в двадцать-то лет.

Кроме Щелокова на кораблике нашлось еще одно знакомое лицо – Жанетта Хвостанцева. Теперь советник директора. Свеколкин ей обрадовался, но Хвостанцева почему-то повела себя холодновато. Умеет так интонировать, Свеколкин еще на стратбдениях заметил, но не понимал, на чем, собственно, высокомерие основывается. Бывало, модерируя, Жанетта позволяла себе и взвизгнуть, даже в адрес профессорш – ну объяснили же уже на сто рядов, как можно не понимать простые методологические вещи. А сама всего-то бакалавр, закончила какой-то провинциальный педагогический вузик. Отсутствие чинопочитания Свеколкину даже импонировало, но исполнение коробило.

Катались на кораблике до темноты, успели, конечно, кое-что употребить. Поэтому, когда на следующий день совещание назначили на 12, коллектив ошибочно списал это на начальственное понимание. О том, что Щелоков – сова, им еще предстоит узнат из ночных писем с пометкой ASAP, но это будет потом.

Для начала Щелоков (ну то есть Константин) предложил всем вместе посмотреть кино. Про футбол. Точнее, про футбольную команду, собранную по рекомендациям инвестиционного аналитика. Аналитик в фильме Money Ball чем-то смахивал на Щелокова – такой же очкастый, тоже из Гарварда. Только Константин высокий и худой. А тот умник из фильма пониже и потолще, и гарвардская степень у него всего лишь бакалаврская. Пухлявый очкарик из фильма проанализировал данные о том, как играли разные игроки, выбрал самых недооцененных на рынке и пришел с этим к тренеру. В конце фильма команда, конечно же, выиграла какой-то там самый престижный турнир.

– Ну, мы поняли намек. Мы сборище лохов, – резюмировала левая социологиня Наташа.

Щелоков – Константин, проигнорировав сарказм, подтвердил догадку: в команду взяли самых талантливых из самых неудачников и несколько самых неудачников из самых талантливых. Иностранцев отсортировали по резюме – выбрали дольше всех ищущих работу и из них выбрали тех, у кого лучше всего публикационный список. Не обязательно свежий, как сейчас требует любой вузовский работодатель, а вообще, без учета срока давности. При этом, объяснил Константин (как-то непривычно все же Свеколкину без отчества, а вот коллеги быстро сориентировались и еще начали Константина называть на ты – в ответ на его тыканье), преподаватели должны быть разными. Диверсити! Каждой твари по паре!

Прежде всего, парочка тех, кто в молодости подавал надежды. Француз Жан-Клод оказался философом и физиком в одном флаконе: смелые идеи, много цитирований в Гугл-Академии (еще одна пузомерка, но не такая престижная). И постдоки один за другим, в разных странах. Часики тикали, постоянного места все никак не находилось. Зато Щелоков предложил должность профессора и руководителя команды. В команду Жан-Клода (который для всех немедленно стал просто Жаном) также вошел антрополог Дэвид – когда-то блестяще начал, потом что-то пошло не так, все бросил, ушел в детские футбольные тренеры, затем вдруг опубликовал пару интересных статей на основе наблюдений за родительским сообществом детской спортивной команды. С таким перерывом ему вряд ли что-то светило, и статьи мало кто заметил. Но Щелоков заметил. И пригласил. За зарплату чуть-чуть выше провинциального детского футбольного тренера. Европейского, конечно.

Несколько местных леваков, учившихся за границей, взяли как будто кучкой гирек в противовес консервативному Джону. Возглавляет леваков Иван, чем-то смахивающий на Ленина. На фоне этой молодежи своей демонстративной буржуазностью выделяется искусствовед Роман. На первый взгляд, по-настоящему он озабочен только жратвой и комфортом, и ради этого выучился складно и солидно нести гуманитарный булшит. Оказалось, академик в третьем поколении – правда, достижения у Романа гораздо жиже чем у заслуженных дедушек-бабушек. Ну то есть не академик-академик, в смысле Академии наук. Просто академик.

Называть так всех причастных к университетской науке Свеколкин научился еще на отборочных игрищах. Ученые говорить нескромно и стремно. Ученые жопы запеченные. А академики, как это ни парадоксально – норм. Демократично. Хоть аспирант, хоть нобелевский лауреат – все академики, все братья.

Русские шутили, что их отправили сюда, «в провинцию у моря», на перевоспитание. Изрядно уже перевоспитанный Свеколкин, похоже, один догадывался, что это не шутка. Да, они должны быть дисциплинированными, как солдаты, продуктивными, как менеджеры Газпрома. И в то же время от них ждут успеха в западной академии, а значит – все, ну ладно, без Джона, остальные все, а не только наши уважаемые молодые русские марксисты, обязаны овладеть всем этим левацким гуманитарным жаргоном без которого, как цинично полагал Щелоков, успеха не видать.

Ну что ж. Концепция ясна и возражений не вызывает. В том, что он лох, Свеколкин и не сомневался. Сомневался только в возможности выиграть хоть какой-нибудь чемпионат. Но молодые приезжие коллеги Свеколкина, похоже, настроены противоположным образом. Посмотрим, подумал Свеколкин. Посмотрим. Вэйт, как говориться на языке, который для него теперь рабочий, энд си.

Оказаться внутри замкнутого мирка, напоминающую гуманитарную версию «Теории большого взрыва» все-таки круто, и Свеколкин наслаждался этим, хоть и чувствовал, что он в этой истории точно не Шелдон. Иногда Свеколкин понимал своих товарищей не больше, чем Пенни понимала своих соседей – теоретических физиков. Однако невозмутимостью Пенни, умеющей спустить умников с небес на землю одной фразой, Свеколкин увы, не обладал.

До сентября всех так и эдак протестировали, поучили полезному и пустому, дали познакомиться и наспориться, а потом в ходе очередной серии игр с маловразумительными правилами, которые модераторствующая Хвостанцева сама никак не могла удержать в голове, в суматохе и путанице разделили на междисциплинарные группы. Например, одна исследовательская группа состояла из физика, философа, психолога и социолога. Все они должны исследовать «метасопротивление», что бы это ни значило. Свеколкин мог присоединиться к ним, но он никак не мог выбрать, что ему приличнее изучать как филологу: метасопротивление языка или сопротивление метаязыка.