Полная версия

Екатерина II. Как пополнялись и тратились личные средства. Кошелек императрицы

Императрица помогала родственникам деньгами и в последующие годы: «О доставлении к принцу Ангальту 2000 червонных» (апрель 1789 г.). 20 января 1785 г. императрица назначила пенсию в 2000 руб. «вдове принца Гессен-Рейнфельс-Ротембургской с сыном»[52].

Привечала она и тех земляков, кто приезжал в Россию из Цербста: «Ангальт-Цербстскому полковнику барону Раухгаз… 1000 руб.» (февраль 1778 г.). Но гораздо более значимые суммы императрица отправляла своим соотечественникам. После неурожая случившегося в «Ангальт-Цербстских областях» императрица отправила туда русскую рожь на огромную сумму 30 400 руб., «взятую из полицейских магазинов»[53].

Когда императрица начала подыскивать невесту своему 18-летнему сыну Павлу Петровичу, то она остановилась на двух кандидатках: Софии-Доротеи Вюртембергской (13 лет) и старшей дочери ландграфа Гессен-Дармштадтского Людвига IX – Августе Вильгельмине Луизе (18 лет), в православии Наталье Алексеевне. Свадьба – это всегда затратное дело, но в этом случае даже сопутствующие свадьбе расходы буквально зашкаливали. Из средств Кабинета даже оплатили долги родственников невесты Софии Вюртембергской (17 892 руб.) [54], мать Августы Вильгельмины Луизы как главной кандидатки, ее сестру и свиту одарили деньгами (244 000 руб.)[55], на содержание стола и дома принцев Гольштейн-Готторпских выплачивалось по 30 руб. в день[56], были еще подарки немцам[57], проводили всех гостей тоже не скупясь[58]. Годовое содержание невестки «на булавки» Екатерина II определила в 50 000 руб.

Рослин А. Портрет великой княгини Наталии Алексеевны. 1776 г.

Императрица пунктуально закрывала долги своих предшественниц на троне, в том числе и по отношению к курляндским «родственникам». Дело в том, что в 1738 г. императрица Анна Иоанновна пожелала облагодетельствовать деньгами родственников Эрнста Иоанна Бирона.

Эта всеми забытая в России история получила продолжение при Екатерине II. Во-первых, в августе 1766 г. императрица распорядилась «Об отпуске в Коллегию Иностранных дел для доставления наследникам покойной герцогине Браун-Швейг-Брвернской вместо обещанной ей в 1738 г. ежегодной пенсии 10 000 руб. за всю их по сие время претензию в четыре годовые срока 96 000 руб.». В сопроводительном документе уточняется: «Постановленным блаженная памяти императрицею Анной Иоанновной в 1738 г. актом обещана была покойной герцогине Брауншвейг-Бевернской Елеоноре-Шарлоте, урожденной принцессе Курляндской, ежегодная пенсия по 10 000 руб.; но как оная еще при жизни Ея еще через несколько лет без платежа запущена была, то Мы снисходя на представления и прошение наследников Ея, соизволили ныне тот акт выменя на собственную Нашу декларацию обещать и пожаловать тем наследникам за все их по сие время претензии, сумму 96 000 руб. разделяя платеж ея на четыре равные срока, каждой в 24 000 руб., почему и повелеваем графини Гольштейн-Готторпской, прогонов и простойных в прибавок к 5379 руб. – 950 руб.» (ноябрь 1773 г.).

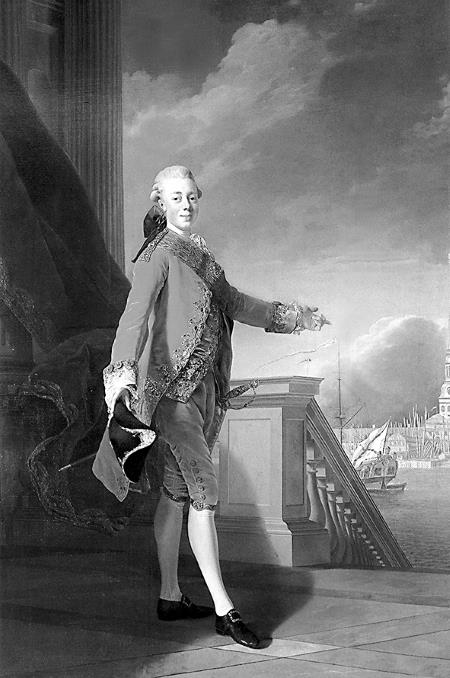

Рослин А. Портрет великого князя Павла Петровича. 1777 г.

Кабинету Нашему как теперь первые 24 000 руб. отпустить немедленно в Нашу Коллегию Иностранных дел, так и в последовавшие три года при наступлении каждого отпускать постольку же в оную коллегию для доставления наследникам помянутой принцессы Брауншвейг-Бевернской. Дан в Царском Селе 22 августа 1766 года. Екатерина».

Во-вторых, в апреле 1776 г. императрица распорядилась «Об отпуске в Иностранную коллегию для наследников покойной княгини Нассау Сигенской вместо пенсии в четыре года 95 000 руб.». В документе указывается: «Постановленным блаженный памяти императрицею Анной Иоанновной в 1738 г. актом обещана была покойной княгине Нассау-Сигенской Амалии-Луизе, урожденной принцессе Курляндской, ежегодная пенсия по 10 000 руб.; но как оная еще при жизни Ея чрез несколько лет без платежа запущена была, то Мы снисходя на представления и прошения наследников Ея, соизволили ныне тот акт выменя на собственную Нашу декларацию, обещать и пожаловать тем наследникам за всю их по сие время претензию, сумму 95 000 руб., разделяя платеж на 4 срока».

Екатерина II покровительствовала представителям Курляндского дома на протяжении всего своего длительного царствования: «Генерал-майору Будберху на содержание Принца Курляндского, сверх отпущенных уже 10 000 руб., ныне еще 3000 руб.» (октябрь 1792 г.).

Когда великий князь Павел Петрович женился второй раз на Вюртембергской принцессе Софии Марии Доротее Августе Луизе, в православии великой княгине Марии Федоровне, Екатерине II приходилось вновь периодически оплачивать долги новых европейских родственников. В 1788 г. она оплатила долгов «за Его Светлость Принца Вюртемберг-Штутгартского» на 46 344 руб.[59]

Рослин А. Портрет великой княгини Марии Федоровны. 1777 г.

В начале 1780-х гг. Екатерина II назначила еще несколько весомых пенсий близким и дальним немецким родственникам, храбро сражавшимся в русской армии. Например, родственникам погибшего на русской службе подполковника принца Эрнста Гессен-Рейнфельс-Ротенбургского: «О произведении принцу Гессен-Рейнфельскому пенсиона на год 2000 руб.» (июнь 1782 г.); «Принцессе Гессен-Рейнфельс-Ротембургской вдове бывшего в Нашей службе подполковника принца Эрнста Гессен-Рейнфельс-Ротенбургскому на содержание с сыном ея, повелеваем продолжать из Кабинета Нашего пенсию по 2000 руб. в год умершему супругу ея определенную» (20 января 1785 г.).

Выплатили деньги родственникам геройского принца Виктора Амадей Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймского (1744-1790). Это еще один дальний родственник Екатерины II, который вступил на русскую службу в 1772 г. Уже в 1773 г. он отличился, совершив «храбрые и мужественные подвиги, оказанные при атаке неприятельских сил 12 июня 1773 г. близ Силистрии и при поиске того же года на Варну». В 1775 г. он получил чин генерал-майора и орден Св. Георгия IV степени, а в 1788 г. – чин генерал-поручика.

После начала Второй Русско-турецкой войны героически сражался при штурме Очакова, лично возглавив штурмовую колонну (орден Св. Георгия II степени). Затем геройствовал в последующих делах 1789 г., получив ордена Св. Андрея Первозванного и Св. Александра Невского. В 1790 г. во время войны со шведами получил смертельное ранение: «О произвождении покойного принца Ангальт-Бернбург-Шаумбургского, матери его Гедвиге-Софии и супруге его принцессе Магдалене Софии пенсии каждой по 3000 руб., а двоим 6000 руб.» (июнь 1790 г.); «Пожалованные вдовствующей супруге покойного генерал-поручика принца Ангальт-Беренбург-Шаумбургского единовременно годовой его оклад… 8463 руб.» (июль 1790 г.). Отметим, что родным погибшего выплатили те же суммы, что и погибшим русским офицерам этого же чина.

Родственные же чувства Екатерины II проявились в распоряжении поставить в Выборге памятник своему дальнему родственнику, погибшему на границах России: «Купцам: Ливио: за мраморной памятник покойному генерал-поручику Принцу Ангальт-Бернбургскому 1602 руб.» (октябрь 1792 г.); «Отправленному в Выборг для постановления памятника покойному принцу Ангальт-Бернбургскому, каменному мастеру Мараци, на дорогу 100 руб.» (октябрь 1792 г.).

Внешний облик Екатерины II в контексте ее сценария власти

Сценарий власти Екатерины II самым естественным образом включал и формирование ее внешнего облика. Внешний образ для любой женщины имеет огромное значение, что бы она ни говорила.

Пожалуй, Екатерина II стала первым российским монархом, последовательно выстраивавшим как свой сценарий власти, так и свою внешность в контексте этого сценария. До Петра I московские цари свой образ не формировали, а просто следовали многовековым традициям. Для Петра I европейский костюм, бритое лицо, военные мундиры – это отражение его внутреннего мира, продолжение его ежедневных забот, противопоставление тому миру Московского царства, от которого император хотел уйти. Преемники Петра I во внешнем облике следовали уже новым традициям.

Императрица Екатерина II, немка по происхождению, с фактически отсутствовавшими правами на русский императорский трон, совершенно сознательно желала быть более русской, чем ее подданные, поэтому подчеркнутая «русскость» в ее внешнем облике совершенно осознанна. Отсюда и кокошники при Императорском дворе, и «русские платья» наряду с мундирными платьями. При этом императрица не отказывалась от европейского стиля в женской одежде. И это причудливое смешение «русскости» и «европейскости» стало частью сценария власти Екатерины II, именовавшегося «просвещенным абсолютизмом».

В апреле 1762 г. Екатерине II исполнилось 33 года. Она внимательно следила за своей внешностью и довольно высоко, хотя не без иронии, его оценивала. Имеются и многочисленные мемуарные описания-оценки внешности императрицы. Английский посол описывал ее внешность в 1762 г. следующим образом: «Прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные блестящие каштановые волосы создают, в общем, такую наружность, к которой очень немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно, если только он не был бы человеком предубежденным или бесчувственным… Она была, да и теперь остается тем, что часто нравится и привязывает к себе более, чем красотой. Сложена она чрезвычайно хорошо, шея и руки ее замечательно красивы и все члены сформированы так изящно, что к ней одинаково подходит как женский, так и мужской наряд. Глаза у нее голубые, и живость их смягчена томностью взора, в котором много чувствительности, но нет вялости. Кажется, будто она не обращает на свой костюм никакого внимания, однако она всегда бывает одета слишком хорошо для женщины, равнодушной к своей внешности».

Спустя два года секретарь Михаила Воронцова довольно жестко описывал облик 35-летней Екатерины II: «Никак нельзя сказать, что красота ее ослепительна: довольно длинная, тонкая, но не гибкая талия, осанка благородная, но поступь жеманная, не грациозная; грудь узкая, лицо длинное, особенно подбородок, постоянная улыбка на устах, но рот плоский, вдавленный; нос с горбинкой; небольшие глаза, но взгляд живой, приятный; на лице видны следы оспы. Она скорее красива, чем дурна, но увлечься ею нельзя». Очень пристрастное описание, с учетом того, что императрица оспой не болела и нос имела вполне греческий.

Эриксен В. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны.

Ок. 1762 г.

Еще одно описание оставил английский врач барон Т. Димсдейл, посетивший Россию в 1768 г. и в своем ключе описавший 39-летнюю императрицу: «…росту выше среднего, в ней много грации и величия… К природным ея прелестям прибавьте вежливость, ласковость и благодушие, и все это в высшей степени… Ея Величество говорит по-русски, по-немецки и по-французски в совершенстве, читает также свободно по-итальянски, и, хотя она не знает по-английски столько, чтобы говорить на этом языке, но понимает достаточно все, что говорят… она чрезвычайно умеренна и употребляет в питье только один или два стакана воды с вином»[60].

Конечно, восприятие внешности, тем более первого лица, всегда субъективно, но большинство современников отмечали и безусловную харизму государыни, гармонично сочетавшуюся с умом и творческим началом. Екатерина II много двигалась, много работала, вела достаточно размеренный образ жизни.

Боровиковский В.Л. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (на фоне Чесменской колонны).

1794 г.

Однако годы брали свое, что нашло отражение и в «сарафанном крое» платьев императрицы, и в восприятии личных праздников: «…не смотря на все, что вы мне говорите и желаете прекрасного по этому случаю, всегда приносит мне в подарок лишний год, и по этому самому я не очень-то жалую этот день: что бы ни говорили, а стареться – очень неприятная вещь» (9 мая 1774 г.)[61].

В 1796 г., когда Екатерине II исполнилось 65 лет, в своих комнатах она обычно носила «белый гродетуровый шлафрок или капот, а на голове флеровый белый же чепец, несколько на левую сторону наклоненный. Несмотря на 65 лет, Государыня еще имела довольную в лице свежесть, руки прекрасные, все зубы в целости, от чего говорила твердо, без шамканья, только несколько мужественно; читала в очках и притом с увеличительным стеклом: “А Мы в долговременной службе государству притупили зрение и теперь принуждены по необходимости очки употреблять”»[62].

При этом над внешним обликом императрицы работали высококвалифицированные специалисты: парикмахеры, портные, закройщики, золотошвеи, белошвейки, кружевницы, чулочницы. Все они значились в придворном штате Императорского двора.

ПарикмахерыЕкатерина II, как всякая женщина, внимательно относилась к своей прическе. Естественно, цвет волос и варианты прически периодически менялись, но в целом она предпочитала носить прическу с открытым лбом, без челки и двумя-четырьмя подвитыми длинными локонами. В целом это аристократически-европейский стандарт, который характерен и для времен Елизаветы Петровны: открытый лоб, поднятые вверх волосы и несколько завитых локонов, спадающих на плечи.

Екатерина II неоднократно упоминала о своих парикмахерах. Например, в 1745 г. она, 16-летняя великая княжна, опаздывая на службу в церковь, велела позвать своего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать ее с такою медлительностью, то она его прогонит. Этим мастером-совместителем» был Тимофей Герасимович Евреинов (1720-1787), в обязанности которого во время укладки волос по утрам входило краткое изложение дворцовых новостей своей юной хозяйке.

Таких упоминаний в мемуарах довольно много: «В этот промежуток времени мой камердинер Евреинов, причесывая меня однажды утром, сказал мне…»; «В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: “Знаете ли Вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?”».

Отметим, что соединение нескольких специализаций для дворцовой прислуги – обычное дело, и камердинеры могли выполнять обязанности не только парикмахера, но и портного. Т.Г. Евреинов проработал рядом с будущей императрицей с 1745 по 1751 г. В 1751 г. его, как человека верного Екатерине Алексеевне, уволили и сослали в Казань. Спустя годы Евреинов в чине полковника служил в должности казанского полицмейстера.

После увольнения Евреинова обязанности парикмахера некоторое время выполнял «мальчик, родом калмычонок», а затем новый камердинер – В.Г. Шкурин. Когда после 1762 г. В.Г. Шкурин «пошел в гору», обязанности парикмахера перешли к некоему Матвею Михайлову, которому в 1784 г. Екатерина II выплатила 30 руб. наградных. В 1792 г. 63-летней императрице волосы укладывал парикмахер Гаспар Нейшратер. В архивном деле имеется счет на оплату его услуг за весь 1792 г.: он заработал на локонах и париках 170 руб.[63]

Торелли С. Портрет Екатерины II. Ок. 1763-1766 гг.

Статс-секретарь, работавший с императрицей в 1796 г., упоминал, что и в 65 лет она по-прежнему «выходила в малый кабинет, для прически волос, которые тогда довольно еще были густы; прическа оканчивалась не более как в четверть часа». Затем «Государыня выходила в уборную для наколки головного убора, то также не более четверти часа продолжалось; при сем представляться могли все те, кои имели в уборную вход, и несколько камер-юнгфер. Чепчик накалывала А.Ал. Полокучи, гречанка, пожилая девица и глухая; булавки держали две сестры Зверевы, девицы зрелых лет, которые в молодости слыли красавицами; лед на блюде и полотенце держала Марья Степановна Алексеева, также девица немолодая, собою видная, густо нарумяненная, но некрасивая. Во время наколки чепчика Государыня обтирала лицо льдом и разговаривала с некоторыми из присутствующих тут, в числе коих нередко бывали у туалета ее шталмейстер Лев Александрович Нарышкин и Александр Сергеевич Строганов; с ними охотно Государыня любила разговаривать. По окончании туалета Государыня возвращалась в спальню одна, а камер-юнгферы выходили другою дверью в предуборную комнату, и после входили в спальню для одевания; причем находилась уже и Марья Савишна»[64].

Камея. Екатерина II в домашнем платье. 1796 г. Англия. Браун

Перед выходом из своих комнат, последние «штрихи» к облику императрицы вносил ее парикмахер. Следовательно, парикмахер приглашался в покои дважды – первый раз для «утренней прически» и вторично, после завершения деловой части рабочего дня, когда «во внутренней уборной, старый ее парикмахер Козлов убирал волосы. Прическа ее была по старинной моде, с небольшими назади ушей буклями, невысокая и очень простая» [65]. Утреннее время, отведенное «для убора волосов», использовалось императрицей для обсуждения различных деловых вопросов. Статс-секретарь А.В. Храповицкий записал в дневнике: «Позван был в будуар во время убора волосов. Говорено о комедии, о мартинистах и о переводе»[66]; «… во время чесания волос призван был и говорено о роли шута»[67]; «…позван при чесании волос… приказано прочесть газеты»[68].

Отметим, что императрица, как и остальные придворные дамы, пользовалась косметикой, но никогда не злоупотребляла ею. Много лет спустя она вспоминала, как императрица Елизавета Петровна подарила ей, 14-летней «претендентке» в невесты, баночку с румянами, что бы она «поправила» свою внешность после тяжелой болезни. В письме к М. Гримму она благодарила его «за банки с румянами, которыми Вы желали раскрасить мою физиономию. Но когда я захотела испробовать их, я нашла, что они так темны, что придадут мне вид фурии»[69]. Также императрица умеренно пользовалась парфюмерией. По крайней мере, в ее «Реестре дамского уборного туалета» (1125 руб.) упоминается только о двух «флакончиках для туалетной воды» (февраль 1796 г.).

Чемесов Е. Портрет императрицы Екатерины II. 1762 г. С оригинала П. Ротари. Офорт.

ГМЗ «Петергоф»

Упомянем, что в придворный штат невесток императрицы также включались парикмахеры. Так, 16 июня 1796 г. «находящегося к услужению у Ея Императорского Высочества Великой Княгини Анны Федоровны в должности парикмахера Павла Голубкова определить яко свободного человека к Ея Высочеству в настоящие парикмахеры»[70].

КружевницыИстория появления кружев в России восходит ко временам Ивана IV, когда между Московским царством и Англией начинаются дипломатические и торговые контакты. Тогда через Архангельск в Россию начали завозить европейские кружева, которые являлись социальным маркером, поскольку их ношение – прерогатива членов царской семьи и боярской аристократии.

В XVII в. кружевное производство организовывается в России, в том числе и в Кремле. В 1675 г. в московской Мастеровой палате, обслуживавшей царский двор, трудилось десять штатных кружевниц. Кроме этого, сложное искусство плетения кружев становится частью досуга аристократок, в том числе членов царской семьи.

В XVIII в. Российский императорский двор и русская аристократия стали крупными потребителями европейских кружев, тем более что значительную часть века на российском троне находились женщины. При императрицах Елизавете Петровне и Екатерине Алексеевне кружева и драгоценности становятся неотъемлемой и очень значимой частью, как женского, так и мужского придворного костюма. Более того, кружева предписывалось носить и при военной форме. Например, в описании формы лейб-компанца времен Елизаветы Петровны предписывалось ношение: «…камзол и штаны были красные, с таким же галуном, пуговицы вызолоченные, манжеты и галстух белые, кисейные с кружевами…»[71] .

Эта традиция подтверждается архивными документами. Во-первых, когда Екатерина II выплачивала своим фрейлинам «приданые суммы», то поначалу деньги «на кружева» шли отдельным пунктом: «О выдаче денег фрейлинам на приданое по 3000 руб., да на кружева по 1000 руб. Всего 8000 руб. 12 июля 1762 г.»; «Повелеваем выдать фрейлинам Нашим княжне Елисавете Белосельской и баронессе Марье Шафировой каждой в приданое по три тысячи, да на кружева по 1000 рублев. Всего 8000 руб.» (июль 1762 г.).

Говоря о кружевах, следует иметь в виду, что в России имел популярность особый род кружев, именовавшихся блондами[72]. Впрочем, в документах в ходу были оба термина. Например, «Деноешу за взятые в Комнату Нашу кружева 313 руб.» (июнь 1765 г.) или «О заплате купца Вонифатьева прикащику Азарову за блонды 348 руб.» (март 1765 г.). Термин «блонды» употреблялся вплоть до середины XIX в. Так называли очень дорогое французское плетеное кружево, изготовленное из тонкого некрученого шелка-сырца цвета слоновой кости (от фр. Blonde – «белокурая, золотистая»).

Вариаций блондовых кружев множество: например, в документах петербургского купца Максима Ванифатьева от июля 1765 г. указывается, что он передал «в Собственную Ея Императорского Величества казенную товаром: два аршина наборы Блондовой белок широкого тонкого по 6 аршин – 12 руб.; один 3/4 аршина наборы Блондовой белой – 10 руб.; тридцать три аршина блонд белых широких – 58 руб.; двадцать аршин блонд таких же – 41 руб.».

При Императорском дворе среди разного рода специалистов имелась некая иерархия должностей, в том числе и среди кружевниц. Их число определялось штатным расписанием. Подчеркнем, что кружевницы были штучными специалистами, например, по сравнению с такой массовой придворной должностью, как

прачки: «Отправленных кружевнице и семи прачкам при их замужестве 1410 руб.» (январь 1781 г.); «Пожалованных придворным кружевницам, белошвеям и трем прачкам ИЗО руб.» (январь 1783 г.); «Пожалованные при замужестве находящиеся при Дворе: пяти белошвейкам 1600 руб.; одной кружевнице 300 руб.; трем чулошницам 900 руб. и тридцати одной прачке 452 руб.» (февраль 1791г.). По штату Императорского двора середины 1780-х гг. кружевами занимались 13 чел.: «Кастелянша для чищения кружев с семью кружевницами, тремя чулочницами и двумя работниками»[73].

В финансовых документах Екатерины II за июнь 1763 г. упоминается жена кофешенка Алексея Маслова – Анна Константиновна «с девицами», как «находящиеся при чищенье кружев». В апреле 1768 г. упоминается «бывшая при чищенье кружев Анна Фриз», которой в «награждение» выдали 200 руб. по случаю «выхода в замужество». В январе 1766 г. «Пожалованные от Нас идущим в замужество придворным служительницам, а именно: находящейся при чищенье кружев Пелагее Андреевой 350 руб.». Следует пояснить, что кружева и мундиры, расшитые золотым и серебряным шитьем, не стирали, а только чистили. Поэтому в штате числились и такие узкие специалисты.

Людерс Д. Княгиня А.И. Долгорукая (урожд. Ладыженская; 1736-1828). 1750-е гг.

Упомянутая «жена кофишенка» – это уже некий статус, позволявший претендовать на должность кастелянши, а сами придворные кружевницы, вероятно, набирались в сложившихся русских центрах по производству кружев – Торжке и Вологде.

Имен кружевниц, работавших при Императорском дворе, в финансовых документах сохранилось множество. Как правило, это связано с выдачей им денег при выходе замуж: «Придворной кружевнице Наталье Александровой в награждение 250 руб.» (февраль 1772 г.); «Пожалованных в награждение кружевнице Ожигиной 200 руб.» (январь 1776 г.); «Находившейся при Дворе Нашем кружевнице Александре Иогелевой на приданое 200 руб.» (июль 1796 г.); «Служившим при Дворе Нашем на приданое: кружевнице Анне Петровой 400 руб.» (октябрь 1796 г.). Разные суммы (200, 250, 400 руб.), выдаваемые в качестве приданого, определялись стажем работы при дворе и квалификацией.

Со временем придворных кружевниц стали готовить из числа детей дворцовых служителей: «Ея Императорское Величество Высочайше указать соизволила Придворного арапа Петра Александрова дочери девке Прасковье Петровой быть при Дворе Ея Величества кружевницею с жалованьем противу прочих таковых же; о чем Придворной конторе и объявляю. Князь Федор Барятинский»[74].

Людерс Д. Портрет Н.Г. Теплова.

Фрагмент. Пер. пол. XVIII в.

Оплачивалась и «сдельная» работа. Так, кружевнице Агафье Никоновой в марте 1796 г., когда Императорский двор готовился к свадьбе великого князя Константина Павловича, «за нашивание кружев на 25 корсетов с каждого корсета по 1 руб.», выплатили 25 руб.