Полная версия

Екатерина II. Как пополнялись и тратились личные средства. Кошелек императрицы

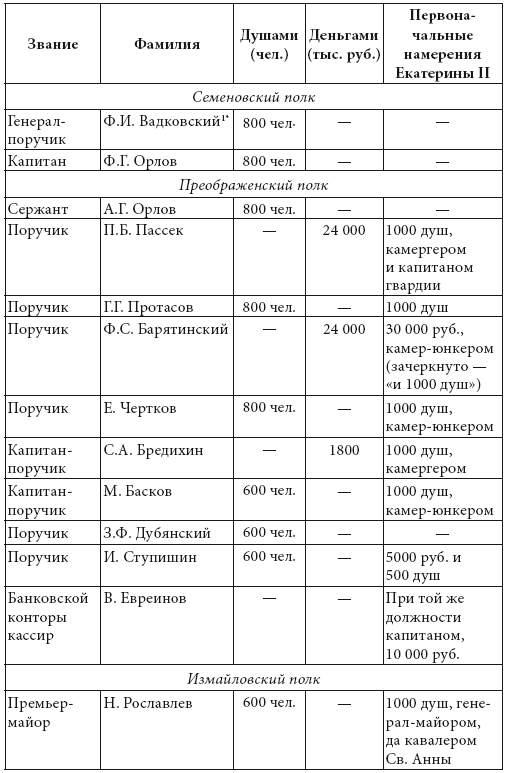

Также денежные пожалования последовали для армейских пехотных и конных полков и гарнизонных подразделений, дислоцированных в Петербурге. В результате с 4 по 9 июля 1762 г. из 2 306 004 руб. кабинетских денег раздали 335 298 руб.[27]

Пожалованный в дворянство с женой гардеробмейстер Василий Шкурин, фигура достаточно известная, и его пожалование вопросов не вызывает. Алексей Васильевич Евреинов (в службе с 1754 г.), которому 3 августа 1762 г. пожаловали дворянство и 300 душ, служил кассиром Банковской конторы в Преображенском полку, где служил Алексей Орлов. Именно он обеспечивал заговорщиков деньгами, что «оценено» в последующем чином секунд-майора.

Некое недоумение при перевороте вызывает присутствие в списке пожалованных двух актеров – Федора и Григория Волковых. После переворота уровень их пожалований превышал уровень пожалований некоторых из офицеров гвардии – дворянство и по 700 душ крепостных.

Следовательно, они – одни из ключевых участников переворота, и эта значимость, как и благодарность императрицы, вероятно, связана со смертью свергнутого императора, поскольку оба актера находились в Ропше при арестованном Петре III Федоровиче[28]. Внезапная смерть прервала взлетавшую карьеру актера Федора Волкова, который простудился и умер в апреле 1763 г. Благодарность императрицы проявилась в деньгах (1350 руб.), выданных на погребение Федора

Волкова. Похороны были богатыми. Таким образом, пожалования Екатерины II главным участникам переворота 28 июня 1768 г. включали:

Накануне коронации лица, ответственные за ее проведение, озаботились изготовлением короны, поскольку царский венец, использовавшийся во время коронации императрицы Елизаветы Петровны в 1742 г., давно «разобран». Эту работу поручили ведущему ювелиру столицы «купцу Позье». Примечательно, что важнейший заказ «размещала» лично императрица. И. Позье вспоминал: «Так как императрица сказала мне, что желает, чтобы эта корона осталась в том же виде после коронации, то я отобрал все самые большие камни, не годящиеся на модную отделку, отчасти бриллиантовые, отчасти цветные, что составило богатейшую вещь, какая только имеется в Европе»[29].

Судя по денежным документам Кабинета Е.И.В., И. Позье закончил работу и получил свой гонорар буквально перед выездом императрицы (1 сентября) из Петербурга в Москву – 29 августа 1762 г. В собственноручно надписанной Екатериной II записке прямо «на счете купца Позье» предписывалось: «В уплату, чрез каждые четыре месяца, по 10 000 Позье из Кабинета заплатить» [30]. Следовательно, Большая императорская корона, хранящаяся по сей день в Алмазном фонде Московского Кремля, обошлась Екатерине II в 40 000 руб. Но сначала был небольшой «задаток», выплаченный И. Позье 31 августа 1762 г.: «И.И. Бецкому 2000 руб. отдать для заплаты короны из Кабинета»[31].

Кроме короны, И. Позье к коронации изготовил еще «бриллиантовые вещи», оплаченные в конце 1762 – начале 1763 гг.: «По счету придворного ювелира Позье, в число показанной в оном сумме в 22 070 руб., за сделанные и назначенные к Нам в Комнату, в июле и в сентябре месяцах сего 1762 г., бриллиантовые вещи, по изустному Нашему указу, в 24 день октября сего же года, выданные ему 11 035 руб. записать в расход, а до остальные 11 035 руб. выдать ему после января месяца»[32].

Награждения, в том числе и денежные, последовали в дни коронации императрицы. Так, в день своей коронации, 22 сентября 1762 г., Екатерина II распорядилась обласкать брата фельдмаршала Б.Х. фон Миниха – Христиана Вильгельма фон Миниха (1688-1768): «Уволенного от службы Нашей обер-гофмейстера барона Миниха – в награждение 8000 руб.». Кроме этого, «…уволенному от службы Нашей обер-гофмейстеру барону Миниху повелеваем производить по смерть его из комнатной суммы по 2000 руб. в год» (22 сентября 1762 г.).

Щедро раздавая пожалования, Екатерина II старалась не выйти за рамки установленного ей лимита, периодически уточняя, сколько у нее осталось денег: «Пришлите ко мне реестр, сколько из тех ста тысяч, которые я определила на награжденье, ежегодно употреблено уже и сколько в остатке, и прикажите ежемесячный расход ко мне принести, дабы я знала, сколько у меня деньги в приходе и в расходе. 16 ноября 1762 г.» [33].

После коронации императрица прожила в Москве до лета 1763 г., периодически выплачивая из комнатной суммы соратникам «на оперативные расходы»: «…графу К.Е Разумовскому для ему известного употребления 4100 руб.» (ноябрь 1762 г.); «…Нашему генерал-адъютанту графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому на покупку для пикетных и караванных при Дворе Нашем солдат, шапок 100 руб.» (декабрь 1762г.); «… канцлеру графу Михаилу Илларионовичу Воронцову на некоторое известное ему употребление 2000 руб.» (декабрь 1762 г.); «…действительному тайному советнику графу Бестужеву-Рюмину за взятый из Камер-цалмейстерской конторы справок принадлежащего ему жалованья сверх четырех лет еще на двадцать на один день 85 руб.» (январь 1763 г.).

Финансисты Кабинета Е.И.В. попытались свести все «денежные награды» императрицы за «первый год царствования» в единую ведомость. Общая сумма «наград» с 28 июня по 16 ноября 1762 г. составила 795 622 руб. Список обширный и очень пестрый, как по «персонам», так и по суммам, поэтому приведу только его часть: «Графу Г.Г. Орлову в число отложенных 50 000 руб. – 3000 руб.; Его Светлости принцу Георгию 100 000 руб.; секретно (фельдмаршалу князю Трубецкому) 3000 руб.; секретно А.М. Passek 8000 руб.; в полки гвардии кавалергардам, також в прочие полки и команды полугодового жалованья 225 890 руб.; архитектору Растрелли 5000 руб.; Придворному певчему Лему 100 руб.; уволенному от службы капельмейстеру Старцеру 1000 руб.; Вдове живописца Валериани 1000 руб.; вдовствующей принцессе Фредерике Голстейн-Бек 10 000 руб.; войска Донского дьяку с казаками, кои привезли виноград 100 руб.; секретно лейтенант-полковнику гвардии Вадковскому 36 000 империалов на 12 000 руб.; действительному тайному советнику графу Андрею Бестужеву-Рюмину за 4 года жалованье 6000 руб.; секретно капитану гвардии Чебышеву 3000 руб.; Придворным певчим 1000 руб.; шуйскому купцу за подведенную лошадь 300 руб.; артиллерийским служителям бывшим при фейерверке 6000 руб.; графу Алексею Орлову на раздачу фабричным, бывшим при том же фейерверке 1948 руб.; балетмейстеру Гильфельрдингу 2000 руб.; И.И. Бецкому на раздачу тем, кои были при делании короны 4200 руб.; в приданое фрейлине Чоглоковой 20 027 руб.; Локателли 3000 руб.»[34]. Кроме этого, назначены «награждения» (28 500 руб.) и «пенсионы» (25 531 руб.).

Таким образом, переворот и последующая коронация в 1762 г. обошлись императрице в немалую сумму, полученную преимущественно из средств Кабинета Е.И.В. Напомним: кабинетная сумма на начало июля 1762 г. составляла 2 306 004 руб. Из этой суммы на конец декабря 1762 г. на переворот и коронацию потратили порядка «полутора миллионов рублей» [35].

Долги предшественниковТе или иные долги сопровождают человека на протяжении всей его жизни. И денежные долги далеко не самые тяжелые. Такие долги были и у императрицы Екатерины Алексеевны. Как она оплачивала их перед Богом и людьми, знала только она. Но денежные долги перед своим прошлым императрица закрывала самым скрупулезным образом.

Денежные долги своих предшественников императрица закрыла в первые годы своего правления. Причем это долги не только Елизаветы Петровны и Петра III Федоровича, но и Анны Иоанновны. Видимо, слухи о том, что Екатерина II выплачивает долги, разошлись по Петербургу, и те, кто уже не надеялся их получить, обращались с прошениями: «Камер-цалмейстерской конторы гардемебеля Елина жене за взятую в 1732 г. ко Двору у отца ея архитектуры гезеля Селезнева модель церкви назначенной к строению на площади Васильевского острова пред коллегиями 200 руб.» (май 1769 г.). Напомним, что 1732 г. – это время начала царствования императрицы Анны Иоанновны.

Если обратиться к денежным долгам императрицы Елизаветы Петровны, то в финансовых документах времен Екатерины II встречаются упоминания о долгах, связанных с ее туалетами, которые оплатила ее преемница. Например, в апреле 1763 г. жене французского купца Елисавете Дение «за забранные за взятые в Комнату Елизаветы Петровны с 1753 по 1762 г. помаду, пудру, румяна, воды душистые, табакерку и разные товары» выплатили 754 руб. Любопытен сам перечень употреблявшихся императрицей косметических товаров.

Екатерина II оплатила и «медицинские долги» Елизаветы Петровны. Так, в марте 1763 г. она оплатила долг в 2366 руб. «лекарю Клемту за то время, которое он находился у Соли Камской для пользования бывшего графа Левенвольде». Напомним, что бывший всесильный во времена Анны Иоанновны Рейнгольд Густав Левенвольде прожил в Соликамске 16 лет. После его смерти в 1758 г. его слуги и упомянутый лекарь возвратились в Петербург.

В феврале 1767 г. купцу Бранна «за взятые в Комнату блаженныя памяти Государыни Императрицы Елисавет Петровны итальянские платья и румяна» выплатили 74 руб. В ноябре 1763 г. «портным мастерам и башмачникам за дело ими в 1761 г. для Комнат блаженной и всякой славы достойной памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны разного платья, башмаков» на 266 руб. В январе 1768 г. одному из поставщиков оплатили «сделанные в 1752 и в 1761 гг. для Комнаты… золотые и серебряные сетки, и разных сортов ленты».

Последняя выплата по долгам Елизаветы пришлась на декабрь 1770 г., когда Екатерина II оплатила долги за 1753 г.: «Футлярному мастеру Морозову за употребленные собственные материалы к делу и за починку в 1752 г. по октябрь 1753 г. комнатных вееров и футляров 250 руб.» (декабрь 1770 г.). Таким образом, с 1763 по 1770 г. Екатерина II закрыла все долги Елизаветы, связанные с одеждой, косметикой и прочим женским деликатным товаром.

Оплатила Екатерина II и долги своего мужа Петра III Федоровича. Отдельная группа счетов – «музыкальные долги» Петра III, которые конкретизируют его увлечения. Она оплатила итальянцу Локателли: «Вместо заплаченных им собственных его денег в Ораниенбаум в два года для интермедий за сочинение музыки и за копирование нот и прочее – 86 руб.»; «Придворному музыканту Далолию за взятые у него в Комнату бывшего императора струны и бумагу расстроенную 484 руб.» (октябрь 1763 г.); «О заплате Иосифу Кассели за проданную им бывшему императору скрипку 300 руб.» (март 1764 г.); «О выдаче музыканту Иосифу Даллолию за купленные у него в Ораниенбаумской даче плафоны 1500 руб.» (апрель 1764 г.); «Музыканту Леклеру за взятые у него бывшим императором два флейтроверса 150 руб.» (апрель 1766 г.).

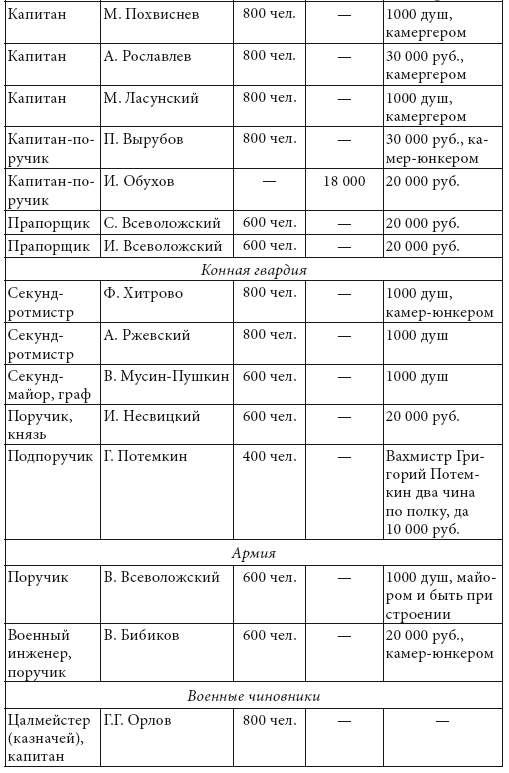

Луи Токе. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1758 г.

Часть счетов связана с оплатой туалетов императора. В июле 1764 г. Екатерина II удовлетворила прошение позументного мастера Кондратия Журикова «о выдаче немедленно» 668 руб. «за сделанные им в Комнату бывшего императора часы, позументы и шелковые гарусовые тесмы»; «О выданных суконному мастеру Отто недоданных по заключенному с ним в 1760 г. контракту 4340 руб.» (сентябрь 1767 г.).

Часть счетов связана с другими увлечениями Пера III: «О заплате столяру Иогану Гампе за сделанный бывшему императору к биллиарду мазы и кии 160 руб.» (апрель 1764 г.); «Толантолею корабельщику Сиблагу за взятые в Комнату бывшего императора картины и табак» (октябрь 1764 г.); «Часовому мастеру Шилд за сделанные им в 1762 г. для Комнаты бывшего императора к часам с гарфовой игрой, два валовые колеса – 100 руб.» (апрель 1766 г.).

Часть выплат связана с денежными долгами: «О записи в расход выданных купцу Бахграхту по доверенности коммерции советника Раутюнфелда вместо отданных им по приказу бывшего императора голштинскому камер-юнкеру Латторфу 6000 рейхсталеров – 7140 руб.» (декабрь 1764 г.).

Оплатила Екатерина II и недоплаченное жалованье слугам императора Петра III: «О выдаче бригадиру и гардероб-мейстеру Евреинову[36] заслуженного жалованья и впредь о произвождении из доходов Собственной Вотчинной канцелярии» (февраль 1764 г.); «Отставному полковнику Евреинову на наем квартиры за полгода 100 руб.» (май 1764 г.); «О выдаче бывшего императора камердинеру и закройщику Апрдерину жалованья которого выдано 146 руб.» (апрель 1764 г.).

К уплате долгов можно отнести и отношения Екатерины II с фавориткой Петра III – Елизаветой Романовной Воронцовой. За полгода царствования Петра III Екатерина II пережила немало тяжелых минут, поскольку вариант ее ареста и заточения в монастырь был более чем вероятным. При этом Е.Р. Воронцова вполне могла оказаться в роли жены императора. Екатерина II прекрасно помнила, как переехав в каменный Зимний дворец за Петром III, уверенно шествовала именно Елизавета Романовна, при этом сама Екатерина Алексеевна практически живет на задворках Зимнего дворца. Понятно, что между двумя дамами, женой императора и его фавориткой, взаимных симпатий не было.

Тем не менее после «революции» 1762 г. императрица посчитала своим долгом проявить милость по отношению к уже бывшей фаворитке. После 28 июня 1762 г. опальную фаворитку влиятельные родственники отправили в подмосковное имение, подальше от Петербурга. Однако после коронации Екатерина II распорядилась купить в Москве для Елизаветы Воронцовой дом за счет Кабинета, «дабы я могла ее из деревни к Москве привезти»[37]. Затем в декабре 1764 г. императрица «пожаловала графине Елизавете Воронцовой на парижское платье 5000 руб.». Видимо, это свадебное платье, поскольку, не без влияния императрицы, в сентябре 1765 г. состоялся брак Елизаветы Романовны с А.И. Полянским.

Пфанцелът Лукас Конрад.

Коронационный портрет императора Петра III Федоровича.

1761 г.

К долгам, оставшимся после Петра III, можно отнести и решение судьбы его голштинской гвардии. Решение императора Петра III распустить старую гвардию и опереться на верную ему голштинскую гвардию – намерение вполне логичное, особенно учитывая сложившуюся практику дворцовых переворотов. Однако это намерение было настолько декларативным, что в конечном счете оно стало одной из главных причин поддержки старой гвардией Екатерины II и успешности переворота 1762 г. После отречения Петра III голштинская гвардия, насчитывавшая около 2500 чел., оставалась на месте дислокации – в Ораниенбауме. При этом формально голштинская гвардия была распущена. Тем не менее проблема оставалась, голштинцев необходимо контролировать.

Вопрос решили следующим образом: природных голштинцев молниеносно отправили на родину, русских переводили в российские полки в тех же чинах. Расформированием голштинской гвардии занимался генерал В.И. Суворов.

Е.Р Воронцова

Императрица из средств комнатной суммы финансировала этот процесс: «Отослать Василию Ивановичу Суворову для прокормления голштинцев 10 000 руб.» (июль 1762 г.); «…генерал-поручику Суворову для отправления голштинских солдат и прочих 1000 руб.» (10 июля 1762 г.); «…генерал-поручику Василию Суворову на отправление голштинцев… из комнатной суммы 4000 руб.» (14 июля 1762 г.).

В конце июля 1762 г. В.И. Суворов доложил Сенату, что все голштинцы выехали за пределы империи. Оставшуюся амуницию голштинского корпуса позднее использовало Военное ведомство: «О заплате в Главный кригс-комис-сариат за употребленные Камер-цалмейстерской конторою вещи, оставшиеся от амуниции голштинского корпуса 6260 руб.» (апрель 1767 г.). Таким образом, все долги по предшествующим царствованиям оказались закрыты.

Долги императрицыБудучи еще великой княгиней, Екатерина II обеспечивалась фиксированной суммой, размеры которой определяла лично императрица Елизавета Петровна. О «нищете» своей молодости императрица не раз вспоминала. Спустя годы (18 августа 1773 г.) Екатерина II в одном из писем, в контексте жалованья, которое получала ее первая невестка великая княгиня Наталия Алексеевна, упоминала: «Я ассигновала ей в то же время на булавки 50 000 руб. в год; я получала только тридцать, будучи Великою Княгинею, но признаюсь, что этого было недостаточно»[38]. Действительно, модные туалеты, игра в карты на деньги, охота, обустройство собственной дачи в Ораниенбауме и пр.

Итак, 30 000 руб. категорически не хватало, молодая Екатерина Алексеевна отчаянно нуждалась в деньгах. Для того чтобы решать денежные проблемы она брала деньги в долг у самых разных лиц, преимущественно из своего ближайшего окружения. Долг непременно оформлялся. В соответствующем документе указывалась сумма и срок возврата долга. Иногда деньги выдавались под проценты, но чаще указывалось, что проценты не взимаются.

Когда в результате переворота Екатерина II стала правящей императрицей, ее денежные долги начали постепенно закрываться. Сначала ближайшему окружению: «Прасковье Александровне Брюс 1000 руб., которую у нее взяла. Екатерина. 29 июля 1762 г. С.-Петербург» (июль 1762 г.). Затем начали рассматривать прошения. 25 июля 1762 г. после обращения купца Иоганна Филиппа Брауна, с напоминанием о долгах, последовало распоряжение императрицы «Об уплате Брауну долга, сделанного ею, когда была Великою Княгинею». В документе указывается, что еще в июне 1756 г. она получила от купца Брауна «300 новых червонцев» (600 руб.), затем «еще 200 старых червонцев» (430 руб.) и «в сентябре в Летнем дворце империалами 700 руб.». Общая сумма составила 2450 руб.[39], которая и была выплачена.

В последующие годы такие распоряжения продолжали встречаться: «О заплате по бывшей Ея Императорского Величества Комнате долгу в 1765 г. в кратчайшие сроки» (январь 1765 г.); «О счислении в расход отпущенных в уплату долгов по бывшей Ея Императорского Величества Комнате суммы к камергеру Шкурину 40 000 руб.» (ноябрь 1765 г.).

Даже после того, как императрица раздала долги своей молодости, они все равно образовывались. По мелочам, но суммы набегали довольно значительные. Так, в ноябре 1770 г. составлен очередной список долгов по Комнате императрицы, которые следовало закрыть из средств Кабинета Е.И.В.: «Список долгов: графу Григорию Григорьевичу 1000 руб.; графу Федору Григорьевичу 500 руб.; князю Александру Алексеевичу 500 руб.; княгине Анне Александровне Голицыной 1000 руб.; заводчику Твердышеву [40] 2000 руб.; рижскому купцу Цукербергеру 1000 руб.; директору Сабанину 2700 руб.; в Дворянский банк 2400 руб.; за каменной дом в Дворянский банк 19 000 руб. Итого 30 100 руб.» (ноябрь 1770 г.).

Германские родственники императрицыТе или иные формы материального вспомоществования европейским владетельным «коллегам» практиковались со времен Петра I. Эта практика продолжалась и при его преемниках. Например, императрица Елизавета Петровна в 1743 г. установила пенсию в 6000 руб. для генерал-фельдмаршала принца «Гессен-Гомборгского»[41]. В феврале 1745 г. назначила пенсию в 15 000 руб. вдовствующей герцогине Гольштинской Альбертине Фредерике[42]. Одновременно состоялось решение «о даче Его Светлости Августу, принцу Гольштинскому[43], чрез английского купца Вольфа до 10 000 рублев» [44].

Принцесса София Фредерика Ангальт-Цербстская приехала в Россию достаточно взрослой по тем временам 14-летней девочкой. Поэтому она прекрасно помнила свою родину и родственников. Став российской императрицей, она периодически давала понять родне о том, что помнит их, но степень этой памяти переоценивать совершенно не следует. Эта немка сознательно желала стать более русской, чем многие из ее подданных, зачарованно смотревших в сторону Запада.

Тем не менее императрица периодически помогала близким и дальним родственникам деньгами. Из собственной комнатной суммы она могла это себе позволить. Помогала, включая и родственников нелюбимого мужа. Напомним, что матушка императрицы, Иоганна Елизавета (1712-1760), являлась принцессой Гольштейн-Готторпской и двоюродной тетей Петра III.

Буквально через неделю после переворота императрица приказала А.В. Олсуфьеву «3000 руб. отослать Никите Ивановичу Панину для дяди моего принца» (5 июля 1762 г.). 13 июля 1762 г. последовало еще одно распоряжение к А.В. Олсуфьеву: «Из комнатной суммы повелеваем выдать дяде Нашему принцу Гольштейн-Готторпскому Георгию пожалованные ему от Нас 100 000 руб., в число которых отдать ему здесь 20 000 руб., а достальные 80 000 руб. перевести к нему по соглашению с ним, в Гамбурге: да Гольштинскому тайному советнику Вульфу пожалованных же Нами 3000 и посольства советнику Брунеру 400 руб. 13 июля 1762 г. С.-Петербург».

Речь идет о родном дяде императрицы, принце Георге Людвиге Гольштейн-Готторпском (1719-1763), который по приглашению Петра III (двоюродный дядя императора) прибыл в Петербург незадолго до переворота – в марте 1762 г. Принц был обласкан Петром III (звание фельдмаршала русской армии) и в день «революции» не поддержал императрицу, пытаясь остановить конногвардейцев. Тем не менее в июле 1762 г., щедро наградив дядю, Екатерина II немедленно выслала его из России, назначив главой Гольштейна. Стимул к скорейшему выезду очевиден – основные деньги он должен получить за пределами России. После смерти дяди (сентябрь 1763 г.) императрица в декабре 1763 г. решает: «Оставшимся после покойного дяди Нашего принца Георгия Гольштейн-Готторпского двум принцам повелеваем с 29 числа июня сего года, производить из комнатной суммы ежегодного пансиона по 10 000 руб., выдавая тому, кто от имени их будет к сему уполномочен и выдано уже сего декабря 16 дня Нашему Действительному статскому советнику Панину для переводу к ним того пансиона половину 5000 руб. 31 декабря 1763 г.».

Другими словами, после смерти дяди (по матери) в 1763 г. у Екатерины II остались два двоюродных брата-принца: десятилетний Вильгельм Август и восьмилетний Петр Фридрих Людвиг[45]. Эта история имела продолжение в 1770-х гг., когда 18-летний принц Петр, завершив курс обучения в Швейцарии и Италии, в конце 1773 г. приехал к двоюродной сестре императрице Екатерине II в Петербург. Для принца наняли роскошный дом [46] и назначили весомую пенсию[47]. Оплачивалось содержание не только принца Гессенского, но и его советника [48]. После того как принц навсегда покинул Россию в чине генерал-поручика, императрица назначила «принцу Гессен-Дармштадтскому пока пребудет он вне России на год по 5000 руб., полагая об сие число и жалованье, производимое ему из воинской суммы по чину генерал-поручика 5000 руб.» (апрель 1776 г.).

Христинек К.-Л. Портрет А.В. Олсуфьева. 1773 г.

Отметим, что императрица продолжала держать в поле зрения Голштинию. Это связано с решением так называемого «готторпского вопроса» – многовекового спора о принадлежности Дании части Шлезвиг-Гольштейна. Как известно, Петр III, подписав мирный договор с Пруссией в 1762 г., намеревался решить «готторпский вопрос», начав войну с Данией. Императрица Екатерина II решила этот вопрос путем дипломатических компромиссов. В 1767 г. она заключила с Данией договор о союзе, в 1773 г. закрепив его Царскосельским трактатом. По этому трактату наследник Павел Петрович, бывший одновременно Гольштейн-Готторпским герцогом, отказывался в пользу Дании от всех прав на Шлезвиг-Гольштейн в обмен на графства Ольденбург и Дельменхорст[49] в Северо-Западной Германии.

Рокотов Ф.С. Портрет Н.И. Панина. 1760-е гг.

Периодически немецкие родственники навещали императрицу. Так, осенью 1763 г. империю посетил младший брат императрицы Фридрих Август Ангальт-Цербстский (1734-1793). В камер-фурьерском журнале от 18 октября 1763 г. упомянуто: «…в Субботу, пред полуднем в 11-м часу, Ея Императорскому Величеству представлен был на аудиенцию прибывший сюда Его Светлость Принц Ангальт-Кётен».

Его встречали с положенным пиететом: «Вице-канцлеру князю Голицыну для отправления гвардии офицера на встречу принцу Ангальт-Кётену 50 руб.» (октябрь 1763 г.). По приезду в Петербург сестра подарила брату 15 000 руб.[50]В России принц оказался не нужен, и его отправили на родину, осыпав милостями старшей сестры: «О записи в расход пожалованных бывшему при принце Ангальт Кнегенском барону Ливену [51] новых 1500 червонных (“с портретом Нашим”) на 3675 руб. и выданных Ивану Ивановичу Бецкому на раздачу его (принца) служителям 1000 руб. Итого 4675 руб.» (февраль 1764 г.). Судя по тому, что уже осенью 1764 г. приехавшему в Россию от брата императрицы тайному советнику Кассельману выплатили 3000 руб., приезжал немецкий принц, в том числе и за деньгами.