Полная версия

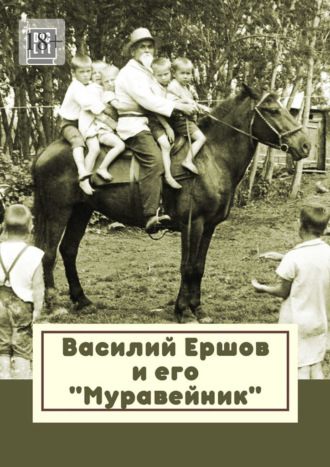

Василий Ершов и его «Муравейник»

Василий Ершов и его «Муравейник»

Составитель Лина Тархова

Технический редактор Владислав Ларин

Корректор Роза Сергазиева

Дизайнер обложки Наталья Коноплева

© Лина Тархова, составитель, 2025

© Наталья Коноплева, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0056-4333-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

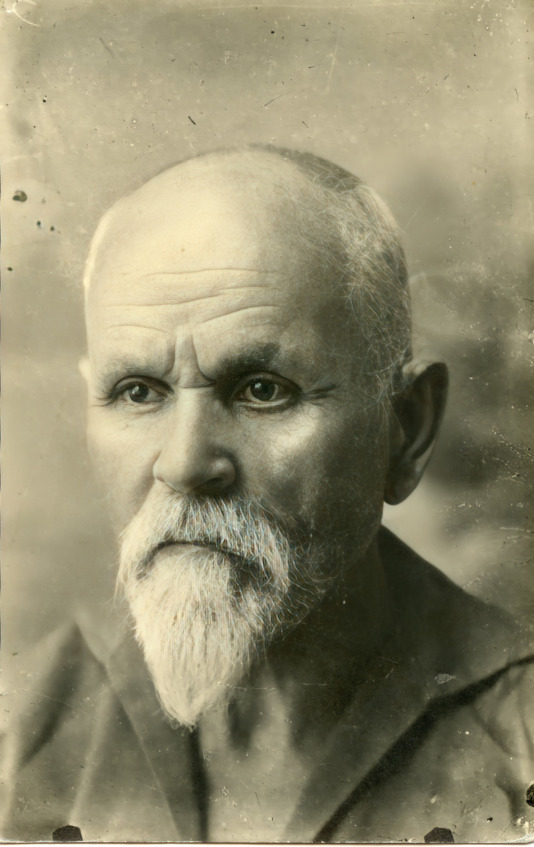

Василий Степанович Ершов

О Ершове

Василий Степанович Ершов – необыкновенный человек. В 1910 году он, первый в России, открыл приют для сирот и четверть века держал его на своих плечах. Василий Степанович дал ему имя «Муравейник», потому что муравьи умеют дружно работать. Двадцать семь лет детская коммуна жила, как одна семья, сама себя кормила. Ни рубля не получала от государства. Василий Степанович умел фотографировать, знал портняжное и сельское дело. Всему, что умел, обучал воспитанников.

Другой подобной истории мы не знаем. Солдатик, вытолкнутый из родного дома нищетой, стал отцом десяткам, нет, сотням сирот. В поисках заработка уроженец Пермского края объездил всю Сибирь, дошел до устья Амура и видел, что от бедности в первую очередь страдают дети.

Надо делать приют, это он видел ясно. Но как решиться на такое дело? На его глазах случилась трагедия. Ершов служил в купеческой лавке в Бийске. Лавку окружила ватага беспризорников, один из них поднырнул под прилавок и что-то схватил. Мальчишка был уже на пороге, когда его догнала гиря, брошенная приказчиком. «У меня сердце захватило, – рассказывал Ершов через годы своим воспитанникам. – Мертвый мальчик лежит лицом в землю, в руке что-то крепко зажато». Сердце не выдержало и заставило действовать. Место для приюта он выбрал после долгих раздумий – в селе Алтайское Бийского уезда. И от границ далеко, и места красивые.

Необычайную историю «Муравейника» я узнала в командировке на Алтае. Разыскала воспитанников Василия Степановича, последнего поколения. Сам Ершов к тому времени уже много лет лежал в земле. «Муравьята» передали мне дневники Папы, большей частью в виде бумажных листков, исписанных ручкой, а то и полустертым карандашом. Они хотели, чтобы об их Папе узнали все люди.

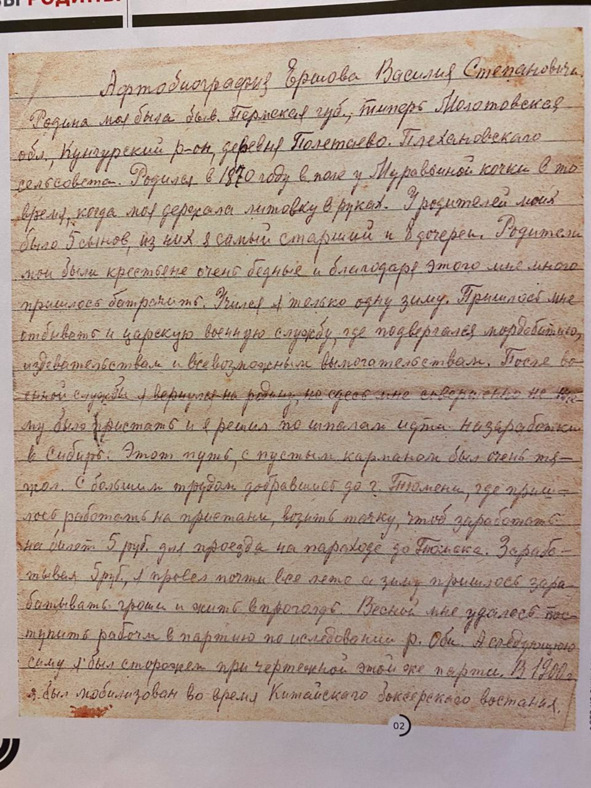

Долго не решалась я взяться за расшифровку этих страниц. Василий Степанович писал мельчайшими буквами, на обеих сторонах листа – бумага дорого обходилась. Книга состоит из двух частей. Первая – «Собственное жизнеописание воспитателя Алтайской детской коммуны» – написана Василием Степановичем. Это дневниковые записи, они делались урывками с 1940 по 1957 годы. Понятно, что рукопись потребовала редактуры.

Вторая часть книги – это собранные мною рассказы «муравьят»; с кем-то удалось встретиться, с кем-то мы переписывались – а также односельчан Ершова из села Алтайское Бийского уезда, где он прожил с 1910 по 1957 год. Где совершил главное дело своей удивительной жизни. Там и похоронен на сельском кладбище.

Лина Тархова

Собственное жизнеописание Василия Ершова

Косой заяц

Животное, живущее долго или коротко, не может оставить по себе воспоминание на долгое время. Например, лошадь, корова, если они были хорошие, то их после смерти поминают владельцы некоторое время и потом забывают. Но человек – не животное, он должен отдать людям отчет, что он в жизни делал, это будет польза для людей. Я чувствую моральное тяготение, чтобы отдать отчет будущему поколению. И здоровье позволяет сделать эту работу. Мне семьдесят лет. Когда кто-нибудь осведомляется о моем состоянии здоровья, уверенно отвечаю: пока не требуется ни капитального, ни текущего ремонта.

Хочу рассказать о тех чувствах, которые переживаю. А также о целях, которые в жизни преследовал, о препятствиях, а их немало было на моем пути. И о последствиях всего прожитого. Но, к сожалению, мой недостаток тот, что я малограмотный и поэтому буду вас затруднять пониманием того, что буду говорить. Хотя мог я эти ошибки, выражения исправить с помощью образованного человека. Но я не хочу бросать пыль читателю в глаза и заводить его в заблуждение. Лучше оставлю так, как я мог написать, и поэтому вы не можете сомневаться в истинной правде. Уверен, что вы предпочтете написанную не так красивыми словами чистую правду, чем выраженную красивыми словами ложь.

В двух километрах от знаменитой Кунгурской ледяной пещеры (Пермская губерния) стоит деревушка Полетаево, где я родился в 1871 году 11 августа. Отец, Ершов Степан, был ямщик, но на добрую лошадь заработать так и не смог. У моих родителей было 12 человек детей, двое умерли, как только появились на свет. Дети шли один за другим. Отец ворчал на мать: «Сократилась бы ты, Федосья, я что, святым духом буду их кормить?» Из братьев я был старший. В деревне звали меня косой заяц, потому что мать родила меня в поле, когда литовкой махала. В поле – значит, заяц, а он завсегда косой.

Места наши живописные. Знаменитая ледяная Кунгурская пещера связана и с Ермаком, и с Пугачёвым. Мы, ребятишки, боялись пещеры. Да и взрослые женщины особо близко не подходили. Бывало, покричат издали, а эхо откликается. И мы говорили: там дьявол живет.

В эту пещеру только один смельчак заходил, крестьянин Добрынин из села Филипповка, не веривший в предрассудки. Старичок был очень заинтересован глубиной этой пещеры. Из боязни заблудиться в ее разветвлениях он всякий раз тащил за собой веревку или крепкий шнур. И с каждым разом его удлинял. Так он надеялся узнать глубину Кунгура.

Люди этого старичка не любили, говорили, он с чертями дело имеет. Но из города Кунгура к нему приходили с просьбами сводить в пещеру. Этих людей старичок доводил до большого озера семь метров глубиной. И они находили там признаки, что когда-то там находились люди, гонимые за веру. А позже там политические люди стали устраивать собрания.

Шли годы, у кунгурян фанатизм уже стал отпадать по отношению к пещере. И они стали ею хвалиться. Был такой случай. Проезжала через Кунгур дочь царя Николая Второго и пожелал побывать в пещере. Весь путь в нее, три километра, украшен был живыми цветами. Крестьяне из окрестных деревень заняли все возвышенности. Организованные группы пытались подойти к дочери царя и просить об улучшении их жизни. Главный образом их мучил жгучий аграрный вопрос, это в 1913 году было.

Дедушка мой Дмитрий Иванович, много об этом рассказывал. Башкирские и татарские отряды Пугачева осаждали Кунгур, но взять город не смогли. «Это ведь было великое чудо, Вася, – восхищался дедушко (мне именно так нравилось его называть, дедушко). – Тогда все начальство из Кунгура сбежало, город хоть руками бери. Но господь не позволил. На Спасской горе был маленький лесок. Господь затмил Пугачеву глаза, ему показался этот лесок войском, и он ушел от Кунгура, а то бы…» Дедушка всегда вздыхал, когда представлял себе, что бы тогда случилось. «И с тех пор каждый год в десятое воскресенье после Пасхи из окрестных сел приносят на Спасскую гору иконы на благодарственное служение». Рассказывая это, дедушка поводил рукою, показывая, какая вокруг благодать. Горные отроги, сосновый бор, вдоль реки пышная зелень.

В Кунгуре были громкие богачи – Кузнецов и Грибушин. Грибушинский чай пили по всей России. Кузнецовский фарфор тоже гремел на всю страну. Кузнецов был крестником Грибушина. Два состояния слились в одно, образовав огромаднейший капитал.

А деревня наша была нищая, бедность и некультурность, как вековая плесень, царила среди ее жителей. Семья отца моего, Ершова Степана, семнадцать человек, была, наверное, самая бедная, мы голодали и холодали. Едоков много, а рабочих рук только три пары – дед, отец да я, когда мне исполнилось одиннадцать лет. Отец часто задумывался о своей горькой участи: за что судьба его так наказывает – он все силы отдает, чтобы поставить свое хозяйство, но не может вылезти из нищеты. Надежда у него была только на Бога да на меня, старшенького. Я, как говорили в семье, был мальчишка смышленый, хотя и большой проказник, но честный и трудолюбивый.

Дедушка мой уже работать не мог. Я его очень любил. Это был человек умный, с твердостью характера. Как ни странно, он не отличался набожностью, часто ругал Бога, роптал на существующие порядки и на самого царя. Часто он вел со мной разговоры о таких вопросах, суть которых я понял только позже.

Что я в нём особенно ценил – он разделял мой интерес к природе, никогда не смеялся, если я, увидев муравьиную кучу, залегал около нее, наблюдая дружную жизнь мурашей. Об этих суетливых насекомых он говорил так: наш народ тёмный, и он еще не подготовлен жить, как живут муравьи в своей куче; придет время, и он поймет пользу от такого совместного труда и заживет по-муравьиному.

Единственным недостатком дедушки было то, что иногда он крепко выпивал. И тогда из хаты летели иконы и ругань по разным высоким адресам. Однажды бабушка дала ему денег и велела купить спичек, мыла, керосину и всякой мелочи. По дороге к магазину стоял трактир. Дедушка пропил там все деньги. Садясь в сани уже с пустым карманом, а лошадь у него была молодая, неспокойная, дед крикнул: «Пошла!», не успев убрать внутрь ноги, и они волочились по снегу.

Результат был плачевный – дед отморозил пальцы ног. Это надолго посадило его на печь. Он был зол на себя, на всех, а особенно на тех, кто выпускает водку. Поучительно говорил об этом внучатам, а если кто невнимательно слушал, того щелкал по спине лучиной, сушившейся на печи. Лежа за занавеской, он тяжело вздыхал: «Эх, судьбина ты моя, судьбина!». И не только от болезни, а оттого, что пьянствовал, много времени потратил зря и жил за счет другого. «Вася, ты водку не пей, вот она, проклятая, до чего довела, – показывал он свою ногу без пальцев. – «Дедушка, ты, пожалуй, не один виноват, – отвечал я. – Вот если бы ты был грамотный, то, пожалуй, этого бы не случилось». – «Верно ты, Вася, говоришь. Хоть бы сгорели эти кабаки… А то, куда ни пойдешь, они тут как тут. Невольно зайдешь. А там друзья… Вот все говорят «царь-батюшка». Да какой он батюшка! Вот если бы строил вместо кабаков школы, оно бы лучше было».

Пальцы у него держались на клочках кожи. И вот однажды он сказал мне принести ножницы и стал отрезать пальцы один за другим, бросая их в мусор.

– Дедушка, а вот маленький пальчик остался, – сказала моя сестра, увидав еще не отрезанный мизинец.

– Отрежу и его, если не будет заживать, – сказал дед. С тех пор он водки в рот уже не брал.

Как лишний рот в семье, он часто оставался голодным. Дождавшись, когда взрослых не было в избе, подползал к печи и съедал все, что находил. И поскорее полз обратно на свою лежанку. Чтобы мы, дети, не забывали, кто в доме старший, пощелкивал нас по головам длинной лучиной. А мы увертывались и смеялись. Это было развлечение не хуже, чем гонять тараканов.

«Ложку потеряешь – забудешь нас»

Кое-как дедушка поправился и занялся вырезанием из дерева ложек, он их продавал беднякам по копейке за штуку. Когда же к нему обращались зажиточные крестьяне, отказывал: «Эти ложки не для вас, они глотку вам раздерут. Поезжайте к город, там купите писаные, с цветочками, а у меня для вас ложек нету».

Через несколько лет, когда я твердо решил уйти из дома искать свою судьбу, мать дала мне такую ложку.

– Ты против нашего желания идешь в далекую Сибирь, куда ссылают на каторгу. Если уж решил, иди с Богом. Ложку эту при себе держи. Если потеряешь, то ты забудешь нас. Хотелось бы подарить тебе что-то более ценное, но кроме этой ложки ничего не могу дать.

Мать заплакала, заплакал и дедушка, и отец.

– Спасибо, мама, за подарок. Буду его беречь, где бы я ни был.

Впереди у меня была неизвестная жизнь. Как она оказалась не похожа на ту, о которой были мои мечты! Прежде всего я хотел стать сильным, чтобы ни от кого не зависеть. Перед глазами у меня был такой человек, о нем ходили легенды в Кунгуре, его я не раз мог наблюдать на кунгурских ярмарках. Звали его Васька, а фамилию имел чудную – Балабурда. А может, это было прозвище.

Этот человек был работящий. Несмотря на высокий рост и большую силу, был он очень смирный. Но горе тому, кто его рассердит, уж он покажет свою силушку! Богатства своей силой он не нажил, имел всего-то худенькую лошаденку, на которой возил вкоробу угли на завод. Случалось, если он ехал груженый, а встречный на пустой лошади не отворачивал с дороги, мужик подходил к его животине, сталкивал ее в сторону, а мужика брал за ноги и швырял далеко в снег.

Каждый год он появлялся на ярмарке. Здесь на него смотрели, как на медведя – и интересно глядеть, и страшно. Мужик не любил спекулянтов и богачей. Заходил он в лавку, например, купить ситцу на рубашку, требовал крепкого материала, спрашивал, почем аршин и оставлял на прилавке кучку монет. Он уходит, а торгаш видит, что денег мало, кричит, что надо добавить. «Денег тебе довольно, – отвечает Балабурда, – Ишь вы, какие, обдиралы!» А если торгаш настаивает на своем, перед его носом оказывается кулак неудобного клиента: «Если тебе мало, я прибавлю».

Заходит Балабурда в гостиницу, занимает трехместный стол, кидает на него покупки, рукавицы и шапку, зипун аккуратно пристраивает под столом. Сам чинно садится на стул, слушая музыку (гостиничный «оркестр» состоял из скрипки, виолончели и кларнета). На вопрос официанта «Что прикажете?» отвечает коротко: «Чаю».

Васька вытаскивает из мешка хлеб и сахар, добавляет своей заварки в принесенный чайник и приступает к своему обеду. Опорожнив чайник, звякает его крышкой о железо и велит принести кипятку. Официант схватывает пустой чайник и быстро бежит, Балабурда кричит вдогонку: «Неси чайник большой!» Опустошив следующий, он так же призывает прислугу звяканьем крышки.

– Чего тебе еще? – сердится официант.

– Я говорил нести большой, ты не послушал. Теперь будешь бегать.

Видя, что от этого гостя иначе не отделаться, официант приносит чайник вдвое больший.

Напившись вдоволь, Балабурда интересуется, сколько денег он должен заплатить.

– Пятьдесят копеек.

– А с этого сколько? – Васька кивает на гостя за соседним столом.

– Десять копеек.

– Почему такая разница?

– А ты долго стол занимал, за это время он бы заработал и больше пятидесяти.

Васька добавляет из мешочка десять копеек. Официант морщится.

– Ну ладно, вот тебе еще пять копеек. А если и этого мало, могу прибавить, – показывает он свой знаменитый кулак.

О его силе рассказывали много историй. Через Кунгур протекает река Сылва, через который перекинут деревянный мост. За него отвечал один купец. И вот он узнает, что где-то сорвало плоты, и они плывут прямо на Кунгур. Если плоты ударят по мосту, ему не устоять. Купец забегал, стал искать мужиков на помощь, сулил хорошие деньги. Их набралось человек двенадцать – пятнадцать, побежали с веревками вверх по течению. Завидев плоты, покидали на них веревки, да не все удалось зацепить.

Видя такой переполох, Васька крикнул лодочнику, чтобы тот перекинул ему самую толстую веревку и сам-один притянул плоты к берегу. После этого купец раздал рабочим по рублю. Нехотя протянул руку за такой платой и Васька, обидно ему было, ведь он спас мост от крушения. Однако ничего не сказал, отошел в сторону. Купец сам подошел к нему:

– Ты молодчина, Василий, сделал то, чего не смогла целая ватага. А вот этот камень можешь поднять? – показал он на большой валун.

– Это для меня пустяки.

– Тогда поднимай его и снеси ко мне в ограду, вон на углу через квартал белый дом трехэтажный. За это получишь десять рублей.

Камень Васька принес на спине и спрашивает у няньки, где у хозяина кабинет.

– Да ты куда, ведь сквозь пол провалишься!

– Не бойся, богатые люди крепкие полы делают.

Свалил он камень на стол, и тот с треском проломился. Дворня побежала докладывать хозяину, а мужик сделал свое дело, сел у ворот и покуривает.

Бегут от купца курьеры: хозяин велит камень вынести! Васька отказывается: двойную работу делать не буду. Курьеры к хозяину, тот ногами топает: пусть выносит! Наконец, сдался купец, велел выдать Василию десять рулей и еще пятнадцать, но предупредить, что ежели еще закуражится, то хозяин обратится в полицию.

– Ладно, вынесу. Этот заработок все же лучше первого, когда он один рубль дал за то, что я его шкуру спас.

Поступки Василия Ивановича Беспощадного мне очень нравились, так хотелось с ним подружиться! «Вот с таким человеком дружбу иметь! Он всегда защитит друга, если на него нападают». А на меня кто только не нападал! Спекулянты-обдиралы, кошкодеры, священники, церковные старосты… За то, что я их высмеиваю, зубы на меня точат. Только не могла у нас получиться дружба. Жил он далеко от меня, да и старше был намного.

А ложка много городов, дорог прошла со мной. Несколько раз пришлось проезжать по Сибирской железной дороге, длина которой несколько тысяч километров! Ложка была со мной и когда я участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае, с этой ложки я с аппетитом хлебал китайскую чумизу. Китайцы даже говорили: «шанго-шанго куш-куш. Давай меняться». Ложка побывала со мной в Японии, на Цейлоне, прошла Суэцкий канал. Я хлебал с нее и вкусное, и невкусное, горькое и сладкое. И с нее же я кормил первую взятую на воспитание бесприданницу. Очень мне было неприятно, когда через много лет я увидел эту ложечку сломанной одним воспитанником «Муравейника». Я ее поправил и положил в ящик как великую путешественницу.

От этих копеечек не обеднеет боженька

Но это все еще далеко… Жизнь в деревне, хоть и скучная, но все-таки много в ней бывает событий. Переделаешь все домашние дела, и иди играй в бабки или лазай по чужим огородам. За такие проказы часто попадало мне от отца.

В раннем детстве, когда я перестал ползать вокруг корыта, в которое сваливались угли от лучины и я их тащил в рот и ел, у меня появился дружок. Я лежал на полатях нашей избенки, а на пузе у меня сидел кот Васька, он тарахтел свою бесконечную песенку и было мне так хорошо! Да и как не хорошо, особенно если зима, а на улицу выйти не в чем. С Васькой и зима не страшна.

И вот однажды слышу сильный голос:

– Кошек на ложки, котят не кидать!

Услышала этот голос и бабушка, быстро бросила прялку, схватила моего друга и выскочила на улицу. Я понял, что сейчас случится, и закричал, чтобы Ваську не трогали. Куда там!

Я подбежал к окошку и стал теплыми ладошками стаивать замерзшее стекло, чтобы хоть в последний раз взглянуть на любимого друга. И видел, как кошкодер взял Ваську за задние лапки, размахнулся и ударил его головой о кряклу, это спинка саней, а потом бросил в отделение к другим битым кошкам. Он накрыл их тельца рогожей, а из другого отделения вынул стакан – плату за моего друга.

Ну, мы с Петькой, это был еще один мой друг, и отомстили кошкодёру, правда, для этого нужно было подрасти. Как-то Петька прибежал с известием, что нынче будет в деревне живодер. Я даже языком прищелкнул, предчувствуя приключение.

– Давай проучим этого толстяка, чтобы он забыл дорогу в нашу деревню, – предложил я.

Петьку на такие дела уговаривать не надо. Обсудили мы план действий и пошли к маленькому мостку, что стоял при въезде в Полетаево.

Наши ребята, как и вся деревенская детвора в округе, были очень злы на кошкодёра с его мрачной фурой. Проезд котоубийцы был радостью для баб и слезами для детей. В деревне все вздыбливалось, когда слышался его пискливый, но сильный голос: « Кошку на ложку, котят не бросать».

Было еще светло, когда мы увидели спускавшийся с горки воз и шагающую рядом фигуру его владельца, толстого, с кривыми ногами. Был он, как всегда, выпивши и напевал какую-то песню, очевидно, предчувствуя хороший заработок на кошачьих шкурках. Как только воз стал приближаться, мы с ребятами с громкими криками: «Ату его!» выскочили из засады. Лошадь пугливо шарахнулась в сторону от мостка. Одно колесо оказалось на переправе, а другое в воде. Подскочив несколько раз, колесо провалилось в яму и опрокинуло фуру. Набранные в других местах кошки выпрыгнули на лужайку и брызнули в разные стороны. Кошкодёр растерянно бегал вокруг и только и мог повторять: «Как же так! Как же так!»

А бабы наши деревенские не растерялись, стали ловить оживших кошек и, как только фура встала на колеса, понесли свою добычу кошкодёру, требуя плату. Как он ни божился, что за этот товар уже уплачено, пришлось ему заплатить еще раз. Издали ребята наблюдали за результатами своего подвига.

Я потирал руки: так тебе, обирала, и надо, неужели кошачья шкура стоит всего один стакан или ложка? Нет, брат, неповадно тебе будет ездить в нашу деревню.

Отец меня за это, спасибо ему, не выдрал. Хотя был строгий, баловства не одобрял. Была у нас еще одна постоянная причина для споров – религия. Родители были очень религиозны. В каждый праздник посылали меня в церковь, давали на свечку боженьке копейку, две или три. Монетки я клал на блюдо сборщику денег, при этом становился в темненький угол, чтобы легче было сделать задуманное. Положив на блюдо свою монетку, я ловко выхватывал якобы на сдачу другую монету, большего достоинства. Были случаи, когда сборщик отвлекался, брал и серебряную монету. На случай, если мое мошенство заметят, я был готов ответить, что в темноте перепутал.

На эти деньги я покупал бабки, да еще иногда конфекты, угощая своего друга Петьку, который проделывал такие же истории. А ребята только удивлялись, где мы деньги берем. И что же? Все-таки подкараулили меня в церкви, когда я положил три копейки, а взял пять.

– Ах ты, косой заяц, я тебя к старосте сейчас! Узнаешь, как Бога обманывать.

Назавтра мы с матерью стояли перед церковным старостой и слушали, как он гневается. Староста строго настрого запретил матери давать мне хоть одну копейку, как обманщику Бога. Эх, думал я, от этих копеечек не обеднеет Боженька. А вот церковный староста толстопузый со своим батюшкой-попом, ненасытным пузом, не копейки воруют, а без счету рубли.

После этого происшествия меня, как обманщика Божия, везде и всюду попрекали: «Ах ты, заяц косой, что начал устраивать? У Бога деньги воровать? Гнать тебя надо из храма». Но церковь в моих глазах не имела авторитета. В душе косого зайца с детства закрадывалось сомнение в религии. На это меня наталкивало духовенство, которое вымогало рюмочки даже у бедных крестьян, а богатые им сами подносили, так что служители церкви иной раз напивались и чинили разные безобразия. И потому у меня часто появлялись антирелигиозные мысли, некоторые я даже приводил в действие.

Был такой случай: в престольный праздник шел около реки пьяный дьякон, упал и встать уже не мог. Лежал на брюхе, волосы перепачканы блевотиной. Я с Петькой увидал такое дело и говорю: «Хорошо бы ему что-нибудь написать на спине, она у него широкая, черная, не хуже классной доски, только у нас мела нет». «У меня есть!» – Петька сказал. И мы быстро по задворкам сбегали за мелом и написали: «Это черт из воды вылез».

За эту проделку мы остались только заподозренными. А однажды мы покараулили пьяного священника, который ходил по избам с крестом. Священник только что вышел из одной избенки, подошел к углу ее, уперся головой в стену и начал оправляться… Мы подбежали с Петькой и написали ему на спине «Дурак». Когда мы писали, поп бормотал: «Хорошенько чисти, чище чисти!» С этой надписью священник ходил по избам и люди над ним смеялись. Назавтра он целый день допытывался, кто ему это написал, но это было бесполезно. Но потом, через некоторое время богатые мужики-кулаки стали говорить священнику, что это написали Васька- косой заяц да Петька. Долго нас мучили, допрашивали, даже хлестали розгами, били об пол, но мы не сознались.

«Лучше, если станешь ты шваль»

В девять лет отец отдал меня в школу, она была от нашей деревни в пяти километрах. Я ходил с большими пропусками из-за плохой одежды, только в теплые дни. Учили нас так: аз, буки, веди, добро, живете и т. д. Правда, один раз я очень удивил отца, когда сумел прочитать вывеску. Он даже не мог поверить, что это я читаю. Но так было трудно добираться до школы, что однажды отец говорит: «Ну, Василь, довольно тебе в школе баловаться, пора и на свои хлеба переходить. Попом или писарем тебе не быть. Лучше, если станешь ты шваль. У портного всегда есть кусок хлеба». Отец часто вспоминал, как портной, наш родственник, сидя за работой, приговаривал: «Нитка в иголке – хлеб на полке! Нитка в иголке – хлеб на полке!».

И стал я шваль