Полная версия

Коучинг принятия и ответственности

В сфере образования и обучения КПО используется для повышения учебной мотивации и преодоления прокрастинации, развития навыков саморегуляции и самоорганизации, управления тревогой, связанной с выступлениями и экзаменами, прояснения профессиональных целей и карьерного пути, а также поддержки в развитии новых навыков и преодолении плато. Результаты могут включать улучшение учебных и профессиональных показателей, снижение учебной прокрастинации и более систематическое обучение, уменьшение тревоги перед выступлениями и экзаменами, более ценностно-ориентированные образовательные и карьерные решения, а также повышение эффективности обучения и освоения новых навыков. [Mahony et al., 2022]

В командном и групповом коучинге КПО применяется для прояснения общих ценностей и создания командного видения, улучшения коммуникации и разрешения конфликтов, повышения психологической безопасности в команде, развития коллективной устойчивости к стрессу и поддержки в периоды организационных изменений. Потенциальные результаты включают более согласованную работу команды на основе общих ценностей, улучшение психологического климата и снижение конфликтности, повышение инновационности и креативности, более эффективное преодоление сложных периодов и изменений, а также улучшение результативности команды и удовлетворённости участников.

КПО особенно эффективен для работы с задачами, связанными с избеганием, прокрастинацией, конфликтом ценностей, трудностями в принятии решений и ситуациями, где попытки контролировать мысли и чувства приводят к парадоксальному усилению проблемы. [Anstiss, 2021] Его акцент на психологической гибкости и принятии создаёт основу для устойчивых изменений, выходящих за рамки достижения конкретных целей и затрагивающих более глубокое качество жизни и благополучия.

Этические аспекты КПОЭтичная практика является фундаментом профессионального коучинга принятия и ответственности. КПО, как и любое направление коучинга, опирается на базовые этические принципы, включающие компетентность, конфиденциальность, информированное согласие, избегание двойных отношений и честность в маркетинге. Однако КПО имеет и специфические этические аспекты, которые требуют особого внимания.

Разграничение коучинга и терапии представляет собой один из ключевых этических вопросов в КПО. Поскольку этот подход имеет корни в терапевтической методологии, особенно важно чётко разграничивать коучинг и терапию. Коуч, практикующий КПО, должен уметь распознавать ситуации, когда клиенту может требоваться терапевтическая помощь, и осуществлять соответствующее перенаправление.

Работа с эмоционально сложными темами также требует особого этического внимания. КПО часто включает работу с принятием трудных эмоций и мыслей. Коуч должен обладать навыками для этической и безопасной фасилитации такого процесса, не выходя за рамки коучинга в терапию.

Автономия клиента в работе с ценностями – важнейший этический аспект. КПО уделяет значительное внимание прояснению ценностей клиента. Коуч должен не навязывать собственные ценности и убеждения, а создавать пространство для самоисследования и самоопределения клиента.

Прозрачность относительно теоретических основ также имеет этическое значение. КПО опирается на специфическую философскую позицию (функциональный контекстуализм) и теоретические модели. Этически важно, чтобы коуч был прозрачен относительно этих основ и не представлял КПО как единственный «правильный» подход.

Осторожность в применении метафор и опытных упражнений необходима, поскольку КПО использует разнообразные метафоры и эксперименты, которые могут вызывать сильные эмоциональные реакции. Коуч должен осознавать потенциальное воздействие этих методов и применять их с соответствующей осторожностью, получая информированное согласие.

Управление директивностью также представляет этический вызов. КПО предлагает собственные модели, метафоры и эксперименты, которые коуч привносит в коучинговое взаимодействие. Это делает КПО более директивным, чем некоторые другие коучинговые подходы, и требует от коуча повышенной чувствительности к допустимым границам директивности.

В практическом применении этических принципов коуч может использовать информированное согласие, объясняя, что КПО может включать исследование трудных мыслей и чувств с целью развития психологической гибкости, а не их устранения. Коуч описывает потенциальные методы работы (метафоры, осознанность, опытные упражнения) и получает согласие клиента на их использование.

Установление границ компетенции также важно. Когда клиент начинает углубляться в темы, выходящие за рамки коучинга (например, детские травмы или симптомы депрессии), коуч должен признать, что это выходит за границы его работы, и предложить обсудить возможность работы с терапевтом, при этом оставаясь открытым для продолжения коучинга в областях профессионального развития и ценностно-ориентированных действий.

Этичная практика КПО требует от коуча не только следования общим этическим принципам профессии, но и постоянной рефлексии, супервизии и обучения для обеспечения компетентной работы с психологическими процессами в контексте коучинга, без выхода в терапевтическую практику.

Список литературы• Тирч, Д., Шендорф, Б., Зильберштейн, Л. Р. (2022). Сострадание в терапии принятия и ответственности. Практическое руководство. Диалектика. (ISBN: 978-5-907458-01-7)

• Торнеке, Н. (2022). Теория реляционных фреймов в клинической практике. Диалектика. (ISBN: 978-5-907365-69-8)

• Хейс, С. C., Штросаль, К. Д., Уилсон, К. Г. (2021). Терапия принятия и ответственности. Процессы и практика осознанных изменений. Диалектика. (ISBN: 978-5-907458-28-4)

• Хилл Д., Оливер Д. (2023). Коучинг на основе терапии принятия и ответственности: отличительные особенности. Диалектика. (ISBN: 978-5-907515-51-2)

• Хэррис, Р. (2022). Полное наглядное пособие по терапии принятия и ответственности. Бомбора. (ISBN: 978-5-04-113715-1)

• A-Tjak, J. G., et al. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84 (1), 30—36. (DOI: 10.1159/000365764)

• Anstiss, T. (2021). Acceptance and Commitment Coaching. In J. Passmore (Ed.), The Coaches’ Handbook. 301—321. Routledge. (ISBN: 978-0-367-54619-9)

• Biswas-Diener, R., Dean, B. (2007). Positive Psychology Coaching: Putting the Science of Happiness to Work for Your Clients. John Wiley & Sons. (ISBN: 978-0-470-04246-5)

• Blonna, R. (2011). Maximize Your Coaching Effectiveness with Acceptance and Commitment Therapy. New Harbinger Publications. (ISBN: 978-1-57224-931-8)

• Bond, F. W., Bunce, D. (2003). The role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. Journal of Applied Psychology, 88 (6), 1057—1067. (DOI: 10.1037/0021-9010.88.6.1057)

• Cavanagh, M., Grant, A. M. (2010). The solution-focused approach to coa-ching. In E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck (Eds.), The Complete Handbook of Coaching. SAGE. (ISBN: 978-1-84920-288-6)

• David, O. A., Cobeanu, O. (2016). Evidence-based training in cognitive-behavioural coaching: Can personal development bring less distress and better performance? British Journal of Guidance & Counselling, 44 (1), 12—25. (DOI: 10.1080/03069885.2014.1002384)

• Grant, A. M. (2012). Making positive change: A randomized study comparing solution-focused vs. problem-focused coaching questions. Journal of Systemic Therapies, 31 (2), 21—35. (DOI: 10.1521/jsyt.2012.31.2.21)

• Green, S., Palmer, S. (2018). Positive Psychology Coaching in Practice. Routledge. (ISBN: 978-1-138-86099-5)

• Hughes, S., Barnes-Holmes, D. (2016). Relational Frame Theory: The Basic Account. In R. D. Zettle, S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes, A. Biglan (Eds.), The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science. John Wiley & Sons. (ISBN: 978-1-118-48988-8)

• Iveson, C., George, E., Ratner, H. (2012). Brief coaching: A solution focused approach. Routledge. (ISBN: 978-0-415-66746-3)

• Kets de Vries, M. F. R., Florent-Treacy, E., Korotov, K. (2013). Psychodynamic Issues in Organizational Leadership. In H. S. Leonard, R. Lewis, A. M. Freedman, J. Passmore (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change, and Organizational Development. Wiley-Blackwell. (ISBN: 978-1-118-32640-4)

• Kilburg, R. R. (2004). When shadows fall: Using psychodynamic approaches in executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 56 (4), 246—268. (DOI: 10.1037/1065-9293.56.4.246)

• Lee, G. (2010). The psychodynamic approach to coaching. In E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck (Eds.), The Complete Handbook of Coaching. SAGE. (ISBN: 978-1-84920-288-6)

• Mahony, S. E., Juncos, D. G., Winter, D. (2022). Acceptance and Commitment Coaching for Music Performance Anxiety: Piloting a 6-Week Group Course With Undergraduate Dance and Musical Theatre Students. Frontiers in Psychology, 13, 830230. (DOI: 10.3389/fpsyg.2022.830230)

• Moran, D. J. (2015). Acceptance and commitment training in the workplace. Current Opinion in Psychology, 2, 26—31. (DOI: 10.1016/j.copsyc.2014.12.031)

• Neenan, M., Palmer, S. (2022). Cognitive Behavioural Coaching in Practice: An Evidence Based Approach (2nd). Routledge. (ISBN: 978-0-367-46139-3)

• O’Connell, B., Palmer, S., Williams, H. (2012). Solution focused coaching in practice. Routledge. (ISBN: 978-0-415-44707-2)

• Öst, L.-G. (2014). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 61, 105—121. (DOI: 10.1016/j.brat.2014.07.018)

• Palmer, S., Szymanska, K. (2007). Cognitive Behavioural Coaching: An integrative approach. In S. Palmer, A. Whybrow (Eds.), Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners. Routledge. (ISBN: 978-1-58391-706-0)

• Passmore, J., Oades, L. G. (2014). Positive psychology coaching: A model for coaching practice. The Coaching Psychologist, 10 (2), 68—70. (DOI: 10.1002/9781119835714.ch46)

• Skews, R. (2018). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Informed Coaching: Examining Outcomes and Mechanisms of Change [Doctoral dissertation, City, University of London]. City Research Online.

• Skews, R., Palmer, S. (2016). Acceptance and commitment coaching: Making the case for an ACT-based approach to coaching. Coaching Psychology International, 9 (1), 24—28.

• Skews, R., West, A., Archer, R. (2021). Acceptance and Commitment Coaching in the Workplace. In W.-A. Smith, I. Boniwell, S. Green (Eds.), Positive Psychology Coaching in the Workplace. Springer International Publishing. (DOI: 10.1007/978-3-030-79952-6_26)

• Stober. D. R., Grant, A. M. (Eds.) (2006). Evidence Based Coaching Handbook. John Wiley & Sons. (ISBN: 978-0-471-72086-7)

• Vilardaga, R., Hayes, S. C., Levin, M. E., Muto, T. (2009). Creating a strategy for progress: A contextual behavioral science approach. The Behavior Analyst, 32 (1), 105—133. (DOI: 10.1007/BF03392178)

2] Научный фундамент подхода

Коучинг принятия и ответственности позиционируется как подход, имеющий прочный научный фундамент, уходящий корнями в философию науки, теорию научения и обширные эмпирические исследования. Понимание этих основ позволяет коучу не просто применять набор техник, но и гибко адаптировать их, опираясь на понимание глубинных механизмов психологических изменений. В этой главе мы рассмотрим теоретические и философские основы КПО, а также критически проанализируем имеющуюся доказательную базу.

Теоретические основы и концептуальные моделиКПО опирается на теоретический фундамент контекстуальной поведенческой науки14, в частности на философию функционального контекстуализма и теорию реляционных фреймов, которые также лежат в основе терапии принятия и ответственности.

Функциональный контекстуализм – это философия науки, которая рассматривает психологические события (мысли, чувства, поведение) не как изолированные сущности, а как действия целостного организма в его историческом и ситуационном контексте. [Hayes et al., 2011; Vilardaga et al., 2009] Основной целью анализа в рамках этого подхода является предсказание и влияние на поведение с прагматической точки зрения. Вместо вопроса «Истинно ли это убеждение?» функциональный контекстуализм ставит вопрос «Работает ли это убеждение (или поведение) для достижения значимых целей?» [Хейс и др., 2021] Такой прагматический критерий истины (workability) позволяет сместить фокус с бесконечной борьбы за «правильные» мысли на поиск эффективных способов действия в конкретном контексте.

Ключевым для функционального контекстуализма является анализ функции поведения, а не только его формы. Одно и то же поведение (например, уход от разговора) может выполнять разные функции в разных контекстах (избегание конфликта, сохранение энергии, выражение несогласия). Понимание функции поведения в конкретной ситуации является основой для разработки эффективных интервенций в КПО.

Философия функционального контекстуализма, лежащая в основе КПО, тесно связана с американским прагматизмом (Уильям Джеймс, Джон Дьюи). Прагматический критерий истины и фокус на функции поведения в контексте являются прямым наследием этой традиции. [Vilardaga et al., 2009] Идеи о том, что значение создаётся в процессе взаимодействия и что реальность конструируется через язык, перекликаются с конструктивистскими подходами в психологии и философии.

Теория реляционных фреймов (ТРФ)15 – это современная поведенческая теория человеческого языка и познания, объясняющая, как люди научаются устанавливать связи между различными стимулами и как эти связи влияют на их поведение. [Hayes et al., 2001; Торнеке, 2022] ТРФ предполагает, что уникальной особенностью человеческого языка является способность устанавливать произвольные реляционные связи (например, «больше чем», «противоположно», «причина», «такой же как») между стимулами, даже если они не связаны напрямую физическими свойствами или опытом. Эта способность к реляционному научению позволяет нам понимать метафоры, следовать правилам, решать проблемы и формировать сложную картину мира и себя.

Однако та же самая способность делает нас уязвимыми для психологических трудностей. Через реляционные сети слова и мысли могут приобретать функции тех событий, с которыми они связаны. Например, мысль о неудаче может вызывать такие же неприятные чувства, как и сама неудача. ТРФ объясняет такие феномены, как когнитивное слияние (чрезмерное отождествление с мыслями) и эмпирическое избегание (попытки контролировать неприятные внутренние переживания), как результат доминирования вербальных, производных функций стимулов над их прямыми функциями в данном контексте.

ТРФ предоставляет теоретическое обоснование для многих техник КПО. Например, когнитивное разъединение направлено на ослабление нежелательной трансформации функций мыслей, а техники развития перспективы «Я-как-контекст» связаны с так называемыми дейктическими реляционными фреймами («я – ты», «здесь – там», «сейчас – тогда»). [McHugh et al., 2019]

ТРФ является сложной и все ещё активно обсуждаемой теорией в научном сообществе, в том числе внутри самого поведенческого анализа. [Hughes, Barnes-Holmes, 2016] Критики указывают на сложность терминологии, трудности в эмпирической проверке некоторых положений и философские споры. Хотя ТРФ стимулировала значительный объём исследований и предлагает уникальное объяснение человеческого языка и познания, её статус как окончательно подтверждённой теории все ещё является предметом дискуссий. Для практикующего коуча КПО глубокое знание ТРФ не всегда необходимо, но понимание её основных принципов помогает лучше понять логику и механизмы действия используемых техник.

КПО также интегрирует эволюционный взгляд на человеческое познание и поведение. [Уилсон, Хейс, 2022] С этой точки зрения, человеческий язык и способность к абстрактному мышлению развились как адаптации, дающие значительные преимущества в выживании. Однако эти же способности имеют свою «тёмную сторону»: возможность сравнивать себя с другими, беспокоиться о будущем, сожалеть о прошлом, критиковать себя – всё это продукты нашего развитого вербального аппарата. Многие психологические реакции, которые были адаптивны в эволюционном прошлом (например, быстрая реакция на угрозу, стремление принадлежать к группе), могут быть менее функциональны в современном мире, создавая основу для психологического дискомфорта. Понимание этой эволюционной перспективы помогает нормализовать многие трудности, с которыми сталкиваются клиенты, и рассматривать их не как признаки «поломки», а как естественные, хотя и не всегда полезные, проявления человеческой природы.

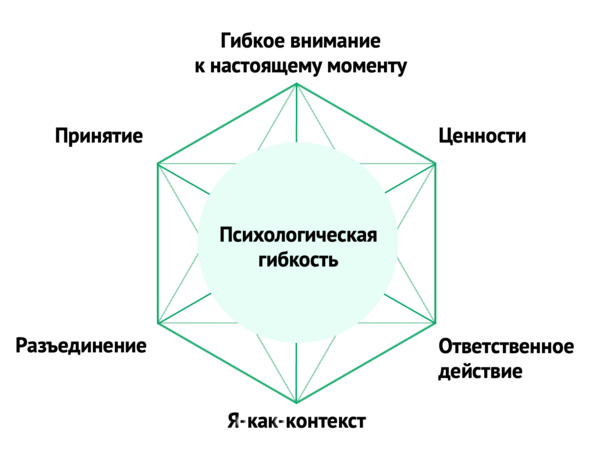

Центральной концептуальной моделью КПО, объединяющей теоретические основы и практические интервенции, является модель психологической гибкости, часто визуализируемая в виде шестиугольника или «гексафлекса».16

Рис. 1] Модель психологической гибкости (адапт. из [Хейс и др., 2021])

Психологическая гибкость определяется как способность полноценно контактировать с настоящим моментом как осознающий человек и, в зависимости от ситуации и контекста, сохранять или изменять поведение в служении выбранным ценностям. Модель включает шесть взаимосвязанных процессов (рис. 1).

• Гибкое внимание к настоящему моменту. Намеренное направление внимания на текущий опыт «здесь и сейчас» с открытостью и любопытством.

• Принятие. Готовность переживать весь спектр внутренних переживаний (мыслей, чувств, ощущений) без ненужной борьбы или избегания.

• Когнитивное разъединение. Способность воспринимать мысли как мысли (феномен мышления), а не как буквальную реальность или команды к действию.

• «Я-как-контекст» (наблюдающее Я). Осознание себя как пространства или перспективы, в которой разворачиваются все переживания, но которая сама по себе не является этими переживаниями.

• Построение ценностей. Осознанно выбранные жизненные направления, качества желаемого поведения.

• Ответственное действие. Конкретные шаги и поведенческие паттерны, направленные на реализацию ценностей.

Эти шесть процессов взаимосвязаны и взаимозависимы. Развитие одного процесса часто способствует развитию других. КПО направлен на гармоничное развитие всех шести аспектов для повышения общей психологической гибкости клиента. Эта модель служит как картой для понимания трудностей клиента (через призму дефицитов в этих процессах), так и руководством для выбора и применения конкретных коучинговых интервенций.

Противоположным феноменом психологической гибкости является психологическая ригидность. В её основе лежит эмпирическое избегание – попытки контролировать или избавляться от нежелательного внутреннего опыта (мыслей, чувств, ощущений). Функциональный анализ часто показывает, что эти стратегии контроля, хотя и могут давать кратковременное облегчение, в долгосрочной перспективе оказываются неработоспособными (unworkable) в контексте построения осмысленной жизни: они сужают поведенческий репертуар, отнимают энергию и ресурсы, уводят от важных ценностей. Осознание этой неработоспособности, признание того, что привычные методы борьбы с внутренним миром не ведут к желаемым результатам, называется состоянием творческой безнадёжности. Она называется «творческой», потому что именно это осознание неэффективности старого открывает пространство и мотивацию для поиска и освоения принципиально иных стратегий – развития принятия, когнитивного разъединения и построения действий на основе ценностей, то есть развития психологической гибкости.

Хотя КПО имеет чёткую научную основу в контекстуальной поведенческой науке, его идеи и практики перекликаются с различными психологическими и философскими традициями. Понимание этих связей обогащает практику и помогает увидеть КПО в более широком интеллектуальном контексте, однако важно помнить, что КПО позиционируется именно как научно-обоснованный подход, а не как прямое продолжение этих традиций.

Многие исследователи отмечают параллели между КПО и некоторыми аспектами буддийской философии и медитативных практик, особенно в отношении осознанности и принятия. [Хейс и др., 2021; Кабат-Зинн, 2002] Признание универсальности психологического страдания (дуккха) и роли привязанности/избегания в его усилении является важной точкой пересечения. Практики осознанности (сати), направленные на безоценочное наблюдение за текущим опытом, схожи с техниками развития контакта с настоящим моментом и принятия в КПО. [Fung et al., 2024] Однако КПО использует эти практики в светском, научно-обоснованном контексте, фокусируясь на их психологических функциях, а не на религиозных или метафизических аспектах. [Passmore, 2022]

Акцент КПО на ценностях, осмысленности, выборе и ответственности перекликается с темами экзистенциальной и гуманистической психологии. [Хэррис, 2022] Идея о том, что человек сам конструирует смысл своей жизни через выборы и действия, созвучна экзистенциальному пониманию свободы и ответственности. Работа с ценностями в КПО помогает клиентам определить их аутентичные жизненные направления. Принятие неизбежных аспектов человеческого существования (неопределённости, страданий, ограничений) также находит параллели в экзистенциальной мысли. Холистический взгляд на человека, учитывающий не только поведение, но и внутренний опыт и стремление к самореализации, роднит КПО с гуманистической традицией.

КПО интегрирует диалектический подход, особенно в понимании взаимосвязи принятия и изменения. Вместо того чтобы рассматривать принятие и изменение как противоположности, КПО видит их как взаимодополняющие процессы: принятие текущего опыта создаёт пространство для эффективных изменений в направлении ценностей. Этот диалектический синтез позволяет избежать крайностей как пассивного смирения, так и бесполезной борьбы с неизбежным.

Обзор эмпирической базыОценка научной обоснованности КПО требует анализа эмпирических данных на нескольких уровнях: исследования базовой терапии принятия и ответственности, исследования адаптаций ТПО для неклинических контекстов (включая ACTraining и сам КПО), а также исследования механизмов действия.

Как уже упоминалось, ТПО как психотерапевтический метод имеет обширную доказательную базу. Многочисленные систематические обзоры и мета-анализы подтверждают её эффективность для широкого спектра клинических расстройств, включая хроническую боль, депрессию, тревожные расстройства, пост-травматическое стрессовое расстройство (ПТСР), психозы и зависимости. [Öst, 2014; A-Tjak et al., 2015; Twohig, Levin, 2017; Уолсер, Веструп, 2022] Эффективность ТПО, как правило, превосходит контрольные условия (отсутствие лечения, плацебо) и сопоставима с эффективностью других доказанных методов, таких как традиционная когнитивно-поведенческая терапия. [A-Tjak et al., 2015; Forman et al., 2012]

Однако важно критически оценивать качество этой эмпирической базы. Многие обзоры отмечают методологические ограничения первичных исследований ТПО, включая малые размеры выборок, проблемы с рандомизацией и ослеплением, высокую гетерогенность результатов и частое использование неактивных контрольных групп. [Öst, 2014; Forman et al., 2012] При анализе только высококачественных исследований различия в эффективности между ТПО и когнитивно-поведенческой терапией часто нивелируются. Также существуют опасения относительно возможного публикационного смещения [Driessen et al., 2015] (тенденции публиковать преимущественно положительные результаты) и смещения, связанного с приверженностью к определённому подходу, какое наблюдается в исследованиях эффективности психотерапии. [Munder, 2013]

Несмотря на эти ограничения, сравнительно большой объём данных и подтверждение эффективности в различных областях делают ТПО одним из наиболее изученных и признанных подходов в современной психотерапии.

Для оценки эмпирической базы КПО более релевантны исследования применения принципов ТПО у неклинических популяций или для целей, не связанных с лечением расстройств.

• Тренинг принятия и ответственности на рабочем месте (ACTraining). Ряд исследований, часто в формате групповых тренингов, показал положительное влияние интервенций, основанных на ТПО, на снижение стресса, выгорания, улучшение психологического благополучия и производительности сотрудников в организациях. [Bond, Flaxman, 2006; Moran, 2015] Данные свидетельствуют о применимости модели психологической гибкости в организационном контексте, но важно помнить, что тренинг отличается от индивидуального коучинга.