Полная версия

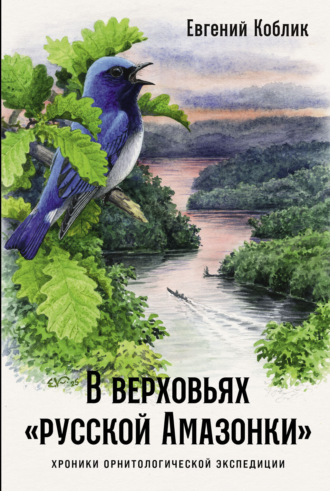

В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции

Очередной временный лагерь мы разбили на закате у границы светлого лиственничного редколесья и густого ельника. Ужинали у костерка, слушая брачные песни чернышей на ближних мочажинах и вечернюю перекличку черных журавлей с еще не обследованной мари. Я сушил на кольях штаны, портянки и сапоги – при подходе к месту ночлега ухнул по пояс в бочаг, замаскированный снежной перемычкой. Обсуждали завтрашние планы, с тревогой поглядывая на затянутое зябкими мурашками облаков небо.

Вдруг прилетел глухарь и опустился на ягельник метрах в 150 от палатки. Не спеша побрел, склевывая прошлогоднюю бруснику, иногда задирая длинный хвост, пуша бороду и односложно тэкая. Временами он косился на невесть откуда взявшийся красно-синий купол и замершие рядом три темных силуэта, но особого беспокойства не выказывал. Мы постепенно отмерли и стали доедать кашу. В сгустившемся сумраке услышали шумные взмахи крыльев – еще один прилетел и сел на листвяг чуть поодаль.

«Ну что, посмотрим утром – вдруг прямо посреди тока очутились!» – помечтал Юра, залезая в палатку.

Мы проснулись в предутренних сумерках, разбуженные одним из лучших будильников для охотников и орнитологов – звучными щелчками примерно в ста метрах от палатки. Осторожно выглянули: вон он, сидит на лиственнице и издает четырехсложное сухое щелканье в четком убыстряющемся темпе – «тэк, трэк, тэ-тэк… тэк, трэк, тэ-тэк…». Словно стук кастаньет или копыт по камням. Наш, западный, глухарь тэкает бесструктурно, но более размеренно и гулко, с каким-то булькающим звуком, словно вода толчками вытекает из узкого горлышка. Подспудно ожидаешь от каменного глухаря и знакомого шипяще-скрежещущего «кичи-вря… кичи-вря… кичи-вря…». Но скирканья в его брачной песне нет – только тэканье. Считается, что во время исполнения второго колена наш глухарь не слышит посторонних звуков, что позволяет охотнику на несколько шагов приблизиться к осторожной птице и в конце концов выйти на верный выстрел. А каменный, получается, и не глохнет вовсе?!

К счастью, за ночь серый войлок облаков разогнало, а при ясном небе светает быстро. Глухарь ненадолго перебирается на макушку дерева, эффектно вырисовываясь золотым петушком, потом снова спускается в среднюю часть кроны, иногда замолкает, ходит по ветвям, ловко переставляя мохнатые лапы. Издалека с разных сторон ему отзываются еще два. Мы действительно в центре тока!

Юра и Костя лихорадочно расчехляют аппаратуру, мешая друг другу, стукаясь в тесноте палатки локтями и лбами. Начинаем снимать, чуть высунув объективы из расстегнутого входа, потом, осмелев, выбираемся наружу. Заметив нас, петух замолкает, перелетает на другую лиственницу, но через некоторое время снова начинает токовать. В какой-то момент слетает на землю и расхаживает вокруг лагеря, то полностью исчезая в зарослях багульника, то скрываясь в синих тенях деревьев, то четко проявляясь силуэтом на полосах снега.

Временами по ходу движения его озаряют первые розовые лучи, и глухарь из графического контура, словно вырезанного из черной бумаги, становится объемной скульптурой с проступающими цветами. Красные брови, зеленый блеск нагрудника и буроватый оттенок спины скорее угадываются, дорисовываются глазом, но контрастные белые пятна на лопатках, крыльях, кроющих перьях хвоста выделяются вполне отчетливо. И становится видно, что это не обычный глухарь, а совсем другая птица! Менее массивная, поднятый хвост держит ступенчатым домиком, а не сплошным веером. Клюв темный и по-тетеревиному маленький, а не огромный белесый крючковатый шнобель, любому орлану впору! Во время рулад из раскрытого клюва вырывается облачко пара, голова кивает, по тонкой вытянутой шее пробегает волна, иногда острые перья макушки топорщатся подобием хохолка. Несколько раз Юра подбирался с камерой на 20–30 м, ближе глухарь не подпускал – отбегал, сложив хвост, или отлетал.

Ток продолжался почти до девяти утра. Было еще морозно, но уже ярко светило солнце, запели пятнистые коньки, раздалась дробь дятла, над марью проблеял бекас. Где-то далеко и высоко еле слышными звенящими фанфарами трубили пролетные лебеди. Мы вскипятили и выпили чаю, а глухарь все ходил между серо-лиловыми стволами лиственниц, правда щелкал уже реже, а потом и вовсе замолк и незаметно исчез. Вот он – результат безлюдья! Наверное, и наши европейские глухари, к которым сейчас с такими хитростями подбираются охотники, некогда были столь же непугливы на токах! На следующее утро представление повторилось, а разошедшийся глухарь токовал почти до полудня!

За прошедшие дни Юра уже не раз снимал глухарей и глухарок во время прочесывания марей. Однажды он заставил нас ходить кругами вокруг одинокой сухой лиственницы, на вершину которой взгромоздился спугнутый им здоровенный петух. Пока мы отвлекали внимание осторожной птицы, оператор подобрался почти вплотную и запечатлел краснобровую бородатую голову в полный кадр. Еще одного каменного глухаря нам с немалым трудом удалось добыть, чтобы пополнить научные фонды – в Зоологическом музее МГУ не было экземпляра этого вида с Сихотэ-Алиня, а остеологическая коллекция Палеонтологического института нуждалась в полном скелете взрослого самца.

Крепкий на рану трофей, камнем упавший с дерева и, казалось, убитый наповал, на земле встрепенулся и смог отбежать в сторону на десяток метров. Кожа с перьями оказалась настолько прочно пришпиленной сухожилиями к мышцам, что мне пришлось потратить немало усилий, чтобы грамотно осуществить кропотливый таксидермический процесс и, подрезая связки, не порвать неосторожно шкуру. Еще дольше и тщательнее препарировал могучий скелет и особенно длинный низкий череп Константин. Темное жесткое мясо птицы, всю зиму постившейся на веточках лиственницы и хвое кедрового стланика, сильно отдавало смолой и явно не относилось к категории деликатесов. Рябчики шли у нас куда лучше! Ну а объемистый сизый кишечник и прочие потрошки и обрезки добычи достались нашим милым нахлебникам – кукшам.

Рябчики

«Какая ж тайга без рябчика?» – частенько приговаривал Николай, проверяя костяной манок, перед тем как отправиться на поиски пропитания. Эта самая обычная и доступная боровая дичь много раз выручала нас в разных, не только бикинских, экспедициях, когда провиант подходил к концу.

Как-то в начале мая на Верхнеперевальской сопке мы с Костей добыли четырех рябчиков на двоих, не вставая с бревна: один свистел в манок, другой стрелял. Самцы-петушки как заведенные летели на заветное «фиить-фьюить-ти-ти-те-тю», проносились над нашими головами, садились напротив, вытягивая шею, удивленно склоняя голову набок, топорща хохолок. Потом, в свою очередь, окликали прячущуюся самку или невидимого соперника: топорщили оперение, надувались шариком и свистели, одновременно втягивая голову и прижимая хохол.

Тем вечером мы соорудили в котелке густую лапшу с кусками рябчатины и набранными тут же, дважды проваренными строчка́ми. Хватило и на утро. А если надо перекусить на скорую руку – обычно поворачивали туда-сюда над костром наколотые на палочки и натертые солью и перцем грудки. Плоть рябчика – очень белая и нежная по сравнению с курятиной и, на мой вкус, более пресная. (На самом деле я вообще не любитель птичьего мяса, что странно для орнитолога, по служебным обязанностям регулярно коллектирующего птиц.) Вообще, в наших экспедициях в котел шло любое мясо – в том числе от добытых с научными целями воробьиных размером со снегиря и больше, включая дроздов, дубоносов, врановых. Да и мелочь порой попадала в похлебку для навара. Не пропадать же добру!

На сопке над излучиной Алчана, недалеко от Верхнего Перевала мне как-то довелось найти гнездо под поваленным стволом березы – ямку среди палой листвы с одиннадцатью бежевыми яйцами, покрытыми мелким частым охристым крапом. Повезло – рябчиха ушла прямо из-под ног, шелестя сухим опадом. У меня это было уже второе рябчиное гнездо – первое я отыскал еще в студенческой юности на Вологодчине. Далеко не каждый орнитолог может похвастаться такой удачей: рябчик считается одной из наиболее скрытно гнездящихся наших птиц.

Рябчик интересовал меня и как объект систематики и биогеографии. Где-то в бассейне Бикина, от низовьев к верховьям, его рыжеватый амурский подвид сменяется серым сибирским. Все рябчики, добытые на Зеве и Улунге, были сибирскими, но я хотел понять, как далеко по поймам проникает в тайгу амурская раса и что творится с подвидами на горных водоразделах.

В середине мая Зева окончательно вскрылась. Вода в реке по-прежнему оставалась прозрачной и холодной до ломоты зубов, но приобрела еле уловимый талый аромат и красноватый оттенок. Время уже поджимало, пора было перебазироваться на лодках в новое место – ниже по реке. По нашим окончательным подсчетам, в окрестностях лагеря находилось не более одной-двух территориальных пар черных журавлей. А изобилие первых дней нам лишь показалось: то ли птицы задержались на пролете к северу, то ли просто холостые кочевали по марям без пары. И ни одного гнезда мы так и не нашли! В ответ на дотошные расспросы Кости Юра пожимал плечами:

– Да как прежде находили? Наблюдаешь издалека за поведением день, другой, третий… Рано или поздно они сами показывают место. Главное, засечь смену партнеров на яйцах. Дальше – дело техники.

– Ну вот! Надо было раньше сюда забираться, пока мари еще под снегом – наверняка они гнездятся на самых первых проталинах. Искать было бы проще. Опоздали!

– Не зна-аю, не зна-аю… Может, вообще гнезд у этих нет, просто дурят нас!

– А может, у них уже птенцы вылупились и они к гнезду теперь не привязаны? Вот и не можем найти – ходят с выводком туда-сюда…

– По поведению вроде не похоже. Чаще поодиночке встречаем, значит, держатся пока порознь – один сидит, другой кормится. Но кричат-то дуэтом.

Я тоже чесал в затылке. В студенческие годы на меленьком лесном болотце в Вологодской области я почти случайно наткнулся на гнездо серого журавля. Краем глаза увидал, как с высокой желтой кочки, пригибаясь, сошла большая светло-серая птица и зигзагами стала уходить, расставив крылья и пряча голову где-то почти у ног. Сомнений не оставалось, и когда мы подошли к тому месту, были вознаграждены замечательным зрелищем. На примятой осоке, чуть попискивая и покачиваясь на согнутых пухлых розовых ножках, сидел пушистый рыжий птенец. Вокруг валялись скорлупки, а рядом лежало большое коричневое с крапинами яйцо с торчащим посередине розовым клювом. Временами клюв шевелился, исчезал и появлялся, дырка в скорлупе становилась шире. Интимный процесс вылупления журавлят был в разгаре, и мы, сделав пару кадров, поскорее ушли, чтобы не беспокоить семейство.

С гнездом канадского журавля на Чукотке проблем также не возникло. Отойдя от аэропорта Мыс Шмидта в тундру буквально на полкилометра, я едва не наступил на плоскую гнездовую постройку с двумя продолговатыми буро-крапчатыми яйцами[4] в центре и только потом заметил пару, беспокоившуюся в отдалении. С тех пор мне казалось, что найти журавлиное гнездовье не составляет особого труда. Но черные журавли сильно поколебали мою уверенность!

* * *Сборы в дорогу – всегда хлопотное дело. Сложить палатки, собрать прочий скарб, снова упаковать вещи в рюкзаки и баулы, набить бочку продуктами в больших полиэтиленовых мешках. Надуть, спустить на воду и загрузить лодки. Лодки прочные, испытанные, сделаны по уму: носовой баллон продолжается почти на весь левый борт, кормовой баллон – на правый. Такая асимметрия лучше обеспечивает живучесть плавсредства, если один из баллонов будет пропорот. Дно – с несколькими продольными ребрами для прочности и надувается отдельно. Но все равно с лодками морока. Одна вроде подтравливает воздух, дно подкачивали несколько раз. У другой на правом баллоне плохой клапан – «лягушкой» еле надувается. Загруженные под завязку лодки сильно осели, но все равно багаж, завернутый в полиэтилен, высился горой над лоснящимися бортами, так что непонятно было, где сидеть.

От истока почти в центре плато Зева выписывает спиральную загогулину: течет сначала на юг, потом на восток, северо-восток, затем по крутой дуге сворачивает на северо-запад и, наконец, устремляется на запад и юго-запад, до далекого слияния с Бикином. Естественно, спираль осложняется меандрами[5] разной конфигурации. Мы запланировали идти по реке на восток, до впадения Перевального ручья. Тронуться в путь смогли только вечером – теплым и тихим, часов в шесть. Юра традиционно снимал с берега отплытие.

Двигались медленно и трудно – сплошные перекаты. Перегруженные лодки шоркали днищами по камням, особенно первая, груженная бочкой. За нее отвечали Николай и я. Большую часть времени мы шли по мелководью в поднятых ботфортах, опираясь на весла, – он чуть впереди, я чуть позади лодки. Регулировали ход строптивого плавсредства носовой и кормовой веревками. Навалясь, сволакивали с меляков, порой протаскивали буквально на руках, взявшись с двух сторон. Запрыгивали на баллоны в приглубых местах с сильным течением, гребли, стараясь держаться на фарватере. Отталкивались от берегов и дна, чтобы лодка не попала под опасно свисающие коряги и не наскочила на коварные каменистые ко́рги (как их называл Николай – «корчи́»). Так же поступали со второй лодкой Юра с Костей. Вероятно, идти берегом, срезая излучины, было бы проще и короче, но как перетаскать столько вещей?

Километра через три река стала глубже, но у́же и извилистей. Пошли завалы – небольшие, но полностью перегораживающие русло. Расчищая путь, Николай сноровисто перерубал стволы точными ударами топора – любо-дорого смотреть. Догорел морковно-красный закат, стремительно смеркалось, после девяти вечера температура резко понизилась. Все мы уже не раз залили болотники и намокли почти по пояс, и это оказалось чувствительно.

В наступившей темноте проскочили устье Перевального, и пришлось 400 м тянуть лодки назад – против быстрого течения. Наконец зашли в спокойный заливчик напротив ручья и еле-еле вытащили обледеневшие лодки на кочкарник заболоченной поймы. Дальше высился коренной берег, и мы, вооружившись фонариками и разойдясь для большего охвата, принялись искать в кромешной тьме безлунной ночи и почти арктическом холоде место для лагеря. Мне повезло: практически сразу обнаружил над заливчиком хорошую сухую полянку, с трех сторон окруженную густым еловым частоколом. Выискав место без кочек, почти на ощупь разбили большую палатку. Коченеющими руками вытащили из лодок вещи и накрыли их огромным куском полиэтилена. Он мгновенно покрылся инеем. Уфф, наконец-то можно развести костер, обогреться, обсушиться и хлебнуть обжигающего чаю, прежде чем заползти в холодный сырой спальник!

На следующее утро выяснилось, что вчерашнее путешествие не прошло даром. Большинство вещей, включая находившиеся в бочке, изрядно подмокли, несмотря на полиэтиленовую защиту. Надувное дно нашей с Николаем лодки, прогнувшееся под непомерной тяжестью бочки, прохудилось от контакта с острыми камнями перекатов и корг. Снизу красовалось несколько длинных порезов в толстом резиново-матерчатом слое. Спустившее после первой же пробоины дно, естественно, еще больше отвисло книзу и подвергалось все новым и новым ударам. Фактически лодка держалась на бортовых баллонах. Запасная резина и клей, конечно, были, однако площадь поражения выглядела устрашающе. Дно не столь нагруженной лодки пострадало меньше, но и там появились неприятные потертости.

Всю первую половину дня мы разбирали вещи и развешивали их на кустах для просушки. Благо было ясно и тепло, все разделись до пояса, греясь на солнышке. К счастью, видеотехника, включая генератор и запасы кассет, осталась сухой. Наиболее чувствительной потерей представлялись намокшие и слипшиеся рулоны туалетной бумаги. Подтираться лопушком мы были еще как-то не готовы, да и самих лопухов вокруг пока не наблюдалось. Однако, не поддавшись отчаянию, я вознамерился спасти ценный груз – терпеливо расчленял плотные рулоны на слои, как мог выжимал, разматывал куски и вешал их на ветки. Развевающиеся по ветру многочисленные светлые ленты на чапыжнике и еловых лапах придали нашей поляне праздничный вид и навевали ассоциации с буддистскими или шаманскими ритуалами. Высыхая и коробясь, покрываясь сероватыми разводами, ресурс потерял в презентабельности, сильно прибавил в объеме, но восстановил функциональность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Фирн – плотно слежавшийся, частично перекристаллизованный в ледяные зерна снег.

2

Рёлками на Дальнем Востоке называют небольшие лесные острова на марях.

3

Кухта́ (диал.) – скопление большого количества снега на ветвях деревьев после обильного снегопада.

4

В полной кладке журавлей два яйца, реже одно. У крупных видов до подъема на крыло обычно доживает лишь один птенец.

5

Меандр (геогр.) – излучина, изгиб реки. Первоначально – топоним Μαίανδρος (река Меандр в Малой Азии), впоследствии так стали называть и классический греческий орнамент. Меандрирование – естественный тип развития речных русел.