Полная версия

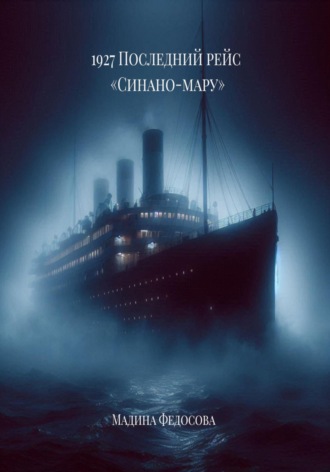

1927 Последний рейс Синано-мару

Толпа перед новым электрическим дисплеем напоминала стаю воробьев у рисового поля. На экране мерцала реклама:

"ЧУДО СОВРЕМЕННОСТИ! Пылесос 'National' модель J-12 – всего 85 иен в рассрочку на 12 месяцев! Избавьте свой дом от пыли, как это делают цивилизованные люди!"

Молодая женщина в гибридном наряде – фиолетовое кимоно с укорочёнными рукавами и парижская сумочка – ахнула, прикрыв рот веером с рекламой банка :

– "85 иен! Это же… – она быстро подсчитала на пальцах, – почти полгода зарплаты моего Кэндзи на ткацкой фабрике!"

Её спутник, молодой человек в ультрамодном английском костюме с узкими брюками, презрительно сморщил нос:

– "Зато никакой пыли! В Америке у каждой домохозяйки есть такой. Даже у служанок! – Он нервно поправил галстук, на котором красовалась золотая булавка в виде якоря. – Если бы твой муж работал в моей фирме…"

"Прогресс – это когда старики перестают понимать, о чём поют птицы за их окном, а дети забывают, как пахнет настоящий дождь."

(Из дневника учителя Судзуки, найденного в руинах после землетрясения)

У старого колодца:

Слепой Ито сидел на краю колодца, построенного ещё в эпоху Мэйдзи. Его чёрные очки – подарок от немецкого врача в 1904 году – отражали толпу, как два маленьких зеркала, показывая мир в перевёрнутом виде.

– "Ито-сан! Вы сегодня… – начал Такеши, но старик поднял руку, останавливая его.

– "Тише, мальчик. Прислушайся. – Его морщинистое лицо напряглось. – Слышишь, как скрипят их новые ботинки? Как стучат каблуки по камням? Каждый шаг говорит: 'Мы другие. Мы лучше'."

Он провёл пальцами по своему пустому сямисэну, на деке которого все ещё виднелись следы крови под Порт-Артуром:

– "Когда я был мальчишкой, мой учитель, старый монах из храма Сэнсо-дзи, говорил: 'Человек без корней – как фонарь без огня. Может красиво светить, но никогда не согреет душу'."

Размышления Такеши:

"Странно… Этот город становится похож на те западные картинки из журналов – яркий, шумный, но… какой-то плоский. Как будто за всеми этими новыми вещами прячется что-то важное, что мы постепенно теряем."

Его пальцы нащупали в кармане шёлковую струну – последнюю нить, связывающую его с другим Токио, городом его детства.

Глава 3

Тени и пепел: Токио, 1946 год

Район Гиндза, январь 1946 года. 6:17 утра.

Город просыпался медленно, как тяжелораненый солдат после операции без анестезии. Туман – густой, молочный, пропитанный запахом тлеющей древесины и разложившейся плоти – окутывал руины, словно стыдливый саван. Он скрывал то, что никто не хотел видеть: обугленные балки, торчащие из груд щебня, как рёбра мертвеца; детские игрушки, засыпанные пеплом; пустые глазницы окон в полуразрушенных зданиях.

Воздух был насыщен противоречивыми запахами:

Едкая гарь от всё ещё тлеющих развалин – некоторые здания догорали уже восьмой месяц, словно не желая признавать окончания войны.

Сладковато-гнилостный дух "кухонь" чёрного рынка – там варили суп из коры, крыс и американских консервных банок, вымытых в реке Сумида.

Металлический привкус крови и ржавчины – его оставляли на языке руины фабрик, где ещё недавно ковали оружие для Императора.

Терпкий аромат дешёвого табака "Золотой павлин" – послевоенного суррогата из листьев каштана и макулатуры.

Такэо, бывший сержант 23-го пехотного полка, сидел у разбитого фонтана, который когда-то был гордостью района. Теперь это была просто груда мраморных обломков, покрытых похабными надписями на английском. Его шинель – когда-то тёмно-зелёная, гордость японского солдата – теперь висела на нём, как на вешалке, прожжённая кислотными дождями и выцветшая до грязно-серого цвета.

Он машинально потянулся правой рукой поправить воротник – и снова ощутил фантомную боль в отсутствующей конечности. Руку он потерял не в бою, а в госпитале Хиросимы, когда американские хирурги резали по живому, без анестезии.

В кармане лежало письмо от матери из деревни в префектуре Ниигата:

"Сынок, приезжай. У нас хоть картошка есть. Старый самурайский дом продали за три мешка риса, но сад ещё наш. Я сохранила твои детские книги…"

Письмо было датировано октябрём. Сейчас январь.

Мысли Такэо:

"Билет на поезд стоит 200 иен. Мой месячный паёк – 150. Можно, конечно, пойти на чёрный рынок, продать медальон за храбрость… Но тогда что останется от меня самого?"

Он вытащил из внутреннего кармана потрёпанную фотографию – весь их взвод, снятый в Маньчжурии в 1943-м. Из двадцати человек в живых остался только он.

Философская цитата:

"Когда умирает империя, первыми исчезают герои. Потом – память о них. А последними гибнут те, кто помнил, ради чего они умирали." (Надпись на стене сгоревшего почтамта в Токио)

Черный рынок у станции Уэно

Толпа на "Амэёко" кишела, как муравьи вокруг разорённого муравейника. Этот стихийный рынок, возникший у стен разрушенной станции, жил по своим жестоким законам. Воздух здесь был густым коктейлем из:

Кислого запаха "хлеба", в котором мука третьего сорта соседствовала с берёзовыми опилками и желтоватым порошком неизвестного происхождения – эту смесь оккупационные власти гордо именовали "пищевой добавкой №7".

Сладковато-гнилостного амбре от ящиков с рыбой, которую выловили в Токийском заливе – там, где месяц назад лежали неопознанные тела.

Едкого аромата американских сигарет, ставших новой валютой – пачка "Lucky Strike" стоила больше, чем месячная зарплата учителя.

Терпкого запаха человеческого отчаяния – пота, слез и крови, въевшейся в одежду за годы войны.

Лоток №12: "Хлебная лавка"

Двенадцатилетний торговец Коити, чье лицо было изборождено морщинами, как у старика, швырнул на прилавок буханку странного жёлтого цвета. Его голос, ещё не сформировавшийся, но уже лишенный детской звонкости, прорезал рыночный гомон:

"Триста иен! Сегодня с настоящей американской мукой! Последняя партия!"

Бывшая учительница Ёсида, чьи когда-то изящные пальцы, умевшие выводить на доске сложнейшие иероглифы, теперь покрылись язвами от голода, резко схватила буханку. Она разломила хлеб, обнажив черные прожилки плесени, и ее худое лицо исказила гримаса:

"Это же… это смерть в буханке!"

Коити равнодушно пожал плечами, быстро пряча деньги в потайной карман своих рваных брюк:

"Смерть была вчерашняя – с зелёными пятнами. Сегодняшняя просто лишит вас зрения. Но выбор за вами, учительница. Голод ведь тоже неплохой убийца."

Лоток №17: "Американские дары"

Женщина лет сорока, облачённая в кимоно, перешитое из парашютного шелка (единственное напоминание о воздушных налётах), расставляла на прилавке банки. Её движения были точны и выверены – ещё бы, бывшая медсестра императорской армии знала толк в порядке.

"Настоящая тушёнка! Без этикеток, но…" – она оглянулась и понизила голос, – "видите этот код C-456? Это значит "говядина высшего сорта". Для особых гостей."

Старый рыбак Мацуда, чьи руки были покрыты шрамами от сетей и осколков, плюнул под ноги:

"В прошлый месяц такой "высший сорт" отправил на тот свет трёх человек из нашего барака. У них животы раздулись, как у выброшенной на берег рыбы."

Женщина не моргнув глазом достала другую банку, на которой едва читалось "US Army":

"Тогда берите вот это. Проверено лично мной. Мои дети ели – живы."

Барак №5 для перемещенных лиц

Доктор Сато, чей белый халат превратился в лоскутное одеяло из грязи, крови и лекарственных пятен, стоял на коленях перед умирающим стариком. Его медицинский чемодан содержал лишь:

Пустые флаконы от пенициллина

Грязные бинты, которые уже пятый раз стирали в речной воде

Бутылку сакэ с полустертой надписью "Для императорской армии"

"У меня нет лекарств. Нет даже чистых бинтов," – его голос звучал устало, но без упрёка. – "Все, что я могу предложить – это сакэ. Оно хотя бы облегчит боль."

Старик, бывший мастер по изготовлению сямисэнов, чьи руки когда-то создавали инструменты для императорского театра, слабо улыбнулся:

"В моей деревне… сакуры… они сейчас должны цвести…" – его пальцы сжали обломок струны – все, что осталось от его последнего инструмента.

Доктор отвернулся, но Такэо, стоявший у входа, заметил, как его плечи дрогнули. Через час мастер умер, а струна в его руках издала тихий звон, словно прощальный аккорд.

"Когда умирает культура, сначала исчезают музыкальные инструменты. Потом – те, кто умел на них играть. В конце – те, кто ещё помнит их звучание."

(Из дневника неизвестного, найденного в руинах Осаки)

Уличная сцена

Американский джип Willys MB с рёвом проехал через лужу у разбомблённого почтамта, подняв волну грязной воды. Брызги, смешанные с машинным маслом и пеплом, обрушились на толпу, стоявшую в очереди за пайком. Женщина в перешитом парашютном кимоно вскрикнула, закрывая лицо руками – вода попала в банку с надписью "US ARMY. CORNED BEEF. 1944", которую она берегла для больной дочери.

– "Лови, джап!" – крикнул рыжий сержант из джипа, швырнув в толпу несколько шоколадок Hershey's. Одна из них, завёрнутая в ярко-красную обёртку с белыми звёздами, упала прямо в лужу, где плавали окурки Lucky Strike и ржавые гильзы.

Семилетний Кэн, в рваных дзёмэ (соломенных сандалиях), рванулся вперёд. Его пальцы уже почти схватили шоколад, когда старый учитель Ито (теперь без очков – одно стекло разбилось при бомбёжке, второе он продал за миску бульона) резко схватил его за запястье.

– "Не бери." – прошептал он, и его голос, когда-то звучавший в университетских аудиториях, теперь напоминал скрип ржавой двери. – "Знаешь, что они кладут в этот шоколад? Не только какао. Там есть что-то другое… что-то, от чего наши дети забывают, кто они. Они покупают наши души по кусочкам, Кэн. Сначала – за шоколад. Потом – за джинсы. А в конце – за пустые обещаки."

Из джипа вылез американский переводчик – японец из Гавайев, в идеально отглаженной форме с нашивкой "US ARMY INTERPRETER". Его японский звучал неестественно, как граммофонная запись с царапинами:

– "Демократо! Демократо ва, кодомо-га тэмпура о табэру кото дэсу!" ("Демократия – это когда дети едят темпуру!") – он явно перепутал слова, но солдатам было все равно. Они смеялись, снимая на Kodak Brownie, как японские дети тянутся за конфетами.

Такэо, стоявший в тени разрушенной стены, сжал в кармане медальон – фотографию его роты в Маньчжурии, 1943 год. На обороте была выгравирована фраза: «Самурай умирает только тогда, когда о нем забывают».

Его мысли:

"Мы проиграли не войну. Мы проиграли право даже на свою боль. Наши мёртвые теперь должны умирать заново – на трибуналах победителей. Их будут судить те, кто сбросил напалм на Токио и назвал это «освобождением».

Кто-то превратил Хиросиму в лабораторный эксперимент и написал в отчёте: «Результаты превзошли ожидания»."

Рядом валялась газета "Stars and Stripes" с заголовком: "Японцы радостно приветствуют американских освободителей!" На фотографии – толпа улыбающихся детей. Но Такэо знал правду: этот снимок сделали в американском лагере для интернированных, где еда была только у тех, кто «улыбался» достаточно широко.

"Победители пишут историю. Побеждённые – шепчут ее в темноте, чтобы их дети не забыли. Но бумага, на которой пишут победители, всегда сделана из пепла побеждённых."

(Из дневника доктора Сато, найденного в руинах Нагасаки)

Диалог у разрушенного фонтана

Бывший капитан Кадзумару сидел на краю фонтана, чьи мраморные ступени теперь напоминали сломанные зубы. Его пальцы, привыкшие когда-то держать бинокль на мостике эсминца, дрожали, разворачивая газету "Асахи" с портретом императора в европейском костюме. Чернила отпечатались на его ладони, как клеймо.

– Ты видел? – голос его звучал хрипло, будто пропущенный через ржавую трубу. – Наш тэнно… наш живой бог… теперь просто лысеющий человек в круглых очках. Как бухгалтер из Осаки.

Такэо медленно поднял газету. Фотография была сделана в американском стиле – резкий свет, никакого почтения. Император Хирохито стоял рядом с Макартуром, и разница в росте (182 см против 160) казалась особенно унизительной.

– Нет, Кадзумару-сан, – сказал он наконец, проводя пальцем по портрету. – Теперь мы все боги. Потому что только боги могут умереть и продолжать существовать. Только божества переживают собственную смерть.

Вода в фонтане была ржаво-коричневой, с радужными разводами машинного масла. Такэо вытащил медальон – серебряный, с выгравированными именами его погибшей роты. На обратной стороне была надпись: "Честь не умирает с телом".

– Помнишь, здесь плавали кои? – спросил он, глядя на мутную воду. – Золотые, красные, черно-белые… Дети бросали им хлеб. Теперь…

Медальон упал в воду с тихим плеском. На дне виднелись:

Обрывки американских газет

Пустые банки из-под Coca-Cola

Обертка от шоколада с надписью "Hershey's – вкус победы"

Кадзумару вдруг закашлялся – его лёгкие, отравленные газами в Шанхае, не выносили токийского смога. Когда приступ прошёл, он прошептал:

– Они переписывают историю, Такэо. Наши жертвы, наш дух… все превращается в анекдот для их солдат. Вчера видел, как морпех показывал японской девочке карикатуру на императора.

Из разбитого репродуктора на соседнем здании донеслись первые аккорды "Токио Буги". Такэо закрыл глаза. В его памяти всплыли слова старого учителя из военной академии:

"Когда страну завоёвывают, первым умирает ее будущее. Потом – прошлое. А настоящее становится призраком, бродящим среди руин."

Он поднял голову и увидел, как молодая японка в платье с пышной юбкой проходит мимо, громко смеясь с американским сержантом. Её смех звучал неестественно, как скрип несмазанной двери.

– Мы стали тенями собственной истории, – сказал Такэо. – Но тени – это доказательство, что свет когда-то существовал.

Где-то вдалеке завыла сирена пожарной машины – новой, американского производства. Кадзумару медленно разорвал газету и бросил клочки в фонтан, где они размокли, превратившись в бесформенную массу, похожую на тесто для "хлеба" с чёрного рынка.

"Победители пишут историю чернилами, побеждённые – кровью. Но есть третья история – та, что написана слезами тех, кто помнит правду. Её не издать ни в одной типографии."

(Надпись, найденная в руинах библиотеки в Нагое)

Глава 4

Прах и журавли

Токио, апрель 1946 года. 6:17 утра

Туман поднимался от реки Сумида густыми, молочными клубами, напоминавшими призраков тех, кто нашёл здесь свою смерть во время мартовских бомбардировок 1945 года. Он медленно окутывал руины бывшего района Асакуса, где из тринадцати храмов уцелел лишь один, да и тот стоял, как подраненная птица, с провалившейся крышей и обугленными колоннами.

Воздух был густым от противоречивых запахов:

Горелой сакуры – три уцелевших дерева, пережившие напалм, цвели прямо из трещин в бетоне. Их лепестки, розовые и нежные, падали на ржавые каски японских солдат, превратившиеся в цветочные горшки для сорняков. Один старик, бывший садовник императорского дворца, собирал эти лепестки в жестяную банку из-под американской тушёнки – "для чая", как он шептал про себя.

Свежей типографской краски – у станции Уэно японец в слишком новом костюме раздавал газеты "Stars and Stripes" на ломаном японском. На первой полосе – статья "Новые демократические ценности для Японии", а рядом, в уголке, мелким шрифтом: "Требуются девушки 18-25 лет для работы в офицерских клубах. Знание английского приветствуется".

Жареных соевых бобов – старуха в выцветшем кимоно сидела у входа на станцию, перед ней стояла жестяная миска с бобами. "Пять иен за горсть", – повторяла она монотонно. Её пальцы, когда-то искусно расписывавшие шкатулки перламутровыми красками, теперь были покрыты трещинами и следами ожогов.

– "Сато-сан, разве можно продавать бобы по такой цене?" – окликнул ее бывший сосед, старик-плотник.

– "Когда-то за пять иен я покупала шёлк для вышивки," – ответила она, не поднимая глаз. – "Теперь за пять иен можно купить либо горсть бобов, либо надежду. Бобы сытнее."

Из тумана вынырнул американский джип, из громкоговорителя неслось:

– "Внимание! Сегодня в 14:00 в парке Хибия – раздача гуманитарной помощи. При себе иметь удостоверение личности!"

Старуха медленно подняла голову:

– "Гуманитарная помощь… В прошлом году они называли это бомбами."

"Когда приходят завоеватели, они сначала отнимают твою землю. Потом – твой язык. А потом требуют, чтобы ты улыбался, когда называешь их спасителями."

(Надпись на обломке стены в Нагое, октябрь 1945 года)

Мысли старухи:

"Моя внучка теперь красит губы, как американские актрисы. Сын молчит – с тех пор как вернулся с фронта без ног. А я сижу здесь и продаю бобы, которые когда-то использовала только для супа мисо. Мир перевернулся, как камень в ручье – и теперь мы все скользим по его мокрой поверхности, пытаясь не упасть."

Туман медленно рассеивался, открывая солнцу руины. Где-то вдалеке запел соловей – первый этой весной. Его песня звучала так же, как и сто лет назад, когда по этим улицам ещё ходили самураи в мечах, а не солдаты с жевательной резинкой.

На углу бывшей Судзэндзи-авеню

Бывший лейтенант Исии Масару, выпускник элитной Военной академии Императорского флота 1938 года (курс "Цукикадзэ"), замер посреди пустыря, где ещё полгода назад стоял родовой дом его семьи. Трехсотлетние кедровые балки, пережившие землетрясение 1923 года, теперь представляли собой лишь груду обугленных останков. Его правая рука непроизвольно сжалась в кулак – мышечная память все ещё хранила точный вес катаны "Кото-но-Мабуки", переданной ему дедом в день совершеннолетия.

Перед ним на покосившемся столбе висела табличка из жести:

"УЧАСТОК №456 БУДУЩАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ КОМАНДОВАНИЯ SCAP НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ"

Буквы "SCAP" (Supreme Commander for the Allied Powers) блестели на солнце, как новые штыки.

Ветер играл у его ног обрывком фотографии – свадебного портрета родителей 1915 года, сделанного в знаменитой студии "Уэно-фото" (той самой, что фотографировала семью императора Тайсё). Лейтенант наклонился, его пальцы дрогнули – на обороте угадывался фамильный девиз: "Верность тяжелее смерти".

В этот момент тень скользнула по земле:

– Господин офицер, купите шоколадо?

Перед ним стоял мальчик лет десяти в рваном школьном мундире (по покрою – бывшая униформа престижной школы "Гакусюин"). В руках он держал картонную коробку с надписью "Hershey's – The Great American Chocolate".

Исии узнал его – в 1942 году этот мальчик с матерью продавал "данго" у станции Уэно. Тогда его глаза светились детской непосредственностью. Теперь в них читалась странная смесь:

Голода (по синеве под глазами)

Преждевременной взрослости (по складкам у рта)

Циничного расчёта (по тому, как он мгновенно оценил форму Исии)

– Откуда у тебя… – начал лейтенант.

– Американский дядя дал! – мальчик неестественно широко улыбнулся, демонстрируя зубы, отбелённые какой-то химией. – Они говорят, я хорошо говорю "Санкью, сэр!" За это дают две шоколадки вместо одной!

За спиной ребёнка на стене сохранился обрывок военного плаката: "Итиоку гиокусай!" (Сто миллионов – единым фронтом!). Теперь поверх него было намалёвано: "Drink Coca-Cola!"

Лейтенант отвернулся. В луже у его ног плавал обрывок газеты "Асахи" с заголовком: "Император отрекается от божественного статуса". Рядом – окурок "Lucky Strike" с полустертым логотипом.

Мысли Исии:

"Мы проиграли не просто войну. Мы проиграли право на свою историю. Теперь наши дети учатся не по "Кодексу Бусидо", а по комиксам про Микки Мауса. Наши храмы становятся кинотеатрами, наши мечи – металлоломом, а наши души – разменной монетой за плитку шоколада."

Он вдруг вспомнил слова своего учителя в академии, старого капитана Того:

"Когда самурай теряет меч, он становится ронином. Когда нация теряет душу – она становится колонией."

Мальчик, увидев, что сделка не состоится, уже бежал к группе американских морпехов, громко крича:

– Hello! Chocolate! Good price!

Его голос звенел на фоне гудка парохода, увозящего в Америку последние японские боевые знамёна – как трофеи.

У кинотеатра "Эрпи" (бывший "Никкацу")

Очередь змеилась по тротуару, вымощенному обломками кирпичей от сгоревшего почтамта – здания, где еще год назад висел портрет императора в резной раме из черного дерева. Теперь на его фасаде красовалась новая вывеска с кричащими латинскими буквами:

"СЕГОДНЯ: 'ТОКИЙСКАЯ РОМАНТИКА' (США, 1945). СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ ДЛЯ НАШИХ ЯПОНСКИХ ДРУЗЕЙ!"

– Всего пять иен за билет! – молодой японец в ковбойской шляпе (подарок от сержанта 11-й воздушно-десантной дивизии) гарцевал на ящике из-под C-рационов. – После сеанса – розыгрыш настоящих Levi's! Победитель получит джинсы, в которых ходит сам генерал Макартур!

В толпе стояла 72-летняя О-Тама, вдова рыбака с острова Окинава. Её кимоно из домотканого шелка (последний рулон, уцелевший после бомбёжки Нахи) было поношено до прозрачности, но выстирано с таким тщанием, что складки блестели, как лезвия.

– Пять иен… – ее пальцы, покрытые шрамами от рыболовных сетей, сжали узелок с тремя медными монетами. – В прошлом году за эти деньги можно было купить:

10 листов нори (достаточно для месяца рисовых шариков)

3 мешочка соли (чтобы засолить рыбу на зиму)

Посещение общественной бани для всей семьи (последняя роскошь перед тем, как угольные печи разрушили сэнто)

Рядом 19-летняя Митико, бывшая студентка женской гимназии, поправляла завивку "под Веронику Лейк" – такую носили героини в американских журналах Life, которые теперь продавались на каждом углу. Её губы, подкрашенные тушью для ресниц (единственной косметикой, доступной после войны), искривились в язвительной улыбке:

– Зато теперь у нас есть демократия, бабушка. Разве это не дороже нори?

Мысли Митико:

"Бабушка не понимает. Эти джинсы – билет в новый мир. В мире, где девушки могут смотреть кино без разрешения отца. Где слова 'долг' и 'честь' не пишутся иероглифами из крови."

О-Тама медленно развернула узелок с тремя жареными соевыми бобами – ее дневной паек.

Мысли О-Тамы:

"В детстве я видела, как коммодор Перри приплыл в Эдо. Тогда наши деды сказали: 'Они принесут паровозы и телеграф'. Теперь они принесли ковбойские шляпы и резинку, которая липнет к волосам. Что принесут завтра? И что останется от нас?"

– Демократия не наполнит желудок, дитя моё. Когда я была маленькой, мой дед, самурай из клана Сацума, говорил: "Когда приходят новые боги, они сначала требуют песен, потом – хлеба, а в конце – душ. Но настоящие боги никогда не просят – они дают."

За углом, в переулке между ларьками с американскими сигаретами и консервами, группа детей играла в новую игру.

– Я буду Макартуром! – 12-летний Кэнта в очках из проволоки и фольги (имитация тех, что носил генерал) встал на ящик с надписью "US ARMY PROPERTY". – Приказываю всем забыть кокутай! Теперь вы будете есть гамбургеры и смотреть бейсбол!

7-летняя Харуко, дочь погибшего камикадзе, в платье, перешитом из парашютного шелка (мать нашла его в разбомблённом складе), робко подняла руку:

– А если мы не хотим забыть?

"Генерал" достал изо рта жевательную резинку Spearmint (ее хватало на три дня жевания) и прилепил к ее лбу:

– Тогда не получишь Hershey's!

"Победители всегда приходят с подарками в одной руке и ножницами для памяти – в другой. Сначала они разрешают вам говорить на своём языке. Потом – запрещают говорить на вашем. А когда исчезает последнее слово – исчезает и народ."

(Надпись углем на стене разрушенной школы в Синагаве, найденная среди обломков учебника "Кодекс Бусидо")

На набережной Нагасаки

Бывший технический директор верфи "Мицубиси" Окава Тэцуо сидел на обломке бетонного бункера, оставшегося от разрушенного военного завода. Его ладони, покрытые шрамами от ожогов и въевшимся мазутом, дрожали, когда он проводил пальцами по деревянной модели эсминца "Юкикадзэ" – точной копии корабля, который он строил в 1939 году.