Полная версия

Дети Галактики

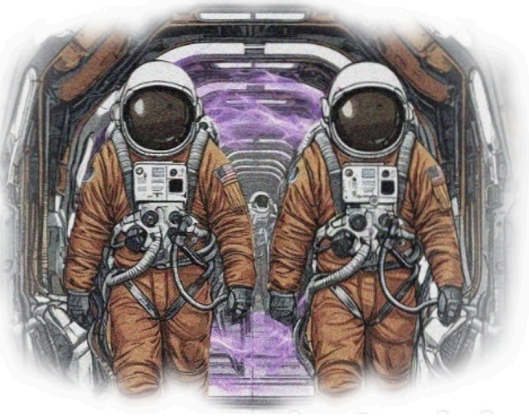

Створка люка отъехала вбок, открывая длинный коридор, в конце которого уже мелькали сполохи рождающегося тахионного зеркала. Из динамика раздались электронные писки. Отбывающие прошли по коридору (тон звуковых сигналов становился выше, отмеряя секунды, отведённые на переход), и остановились перед красной чертой поперёк коридора.

Фиолетовая плёнка в рамке нуль-портала уже успела сформироваться и шла кругами, словно поверхность маленького пруда, в центр которого кинули камень. Жёлтые лампы под потолком одна за другой вспыхнули зелёным. Серёжа и планетолог, как того требовала заученная наизусть инструкция, толкнули в портал багажные тележки. Дождались, когда обе скроются, досчитали до пяти и одновременно шагнули в лиловое свечение.

Шаги закончились уже на другой стороне; тележки остановились в метрах трёх впереди, а за спиной плясали фиолетовые сполохи гаснущего нуль-портала.

****– Значит, ваше хозяйство в полном порядке, готовы к отлёту?

В ответ Шадрин пожал плечами.

– Моряки говорят: ремонт и покраска на корабле никогда не начинаются и никогда не заканчиваются. Полагаю, к планетолётам, тем более таким крупным, как «Арго», это тоже относится… до некоторой степени. А если серьёзно – осталось закончить кое-какие монтажные работы, и можно подписывать сдаточный акт.

С планетологом мы встретились сразу после их с Серёжкой Лестевым прибытия с Земли. Увы, пообщаться с бывшим подопечным толком не вышло. Мы едва успели переброситься десятком слов, как по трансляции объявили, что лихтер к станции «Скьяпарелли» отправлялся через полчаса.

Мы с Шадриным тоже не задержались на «Гагарине» – погрузились на корабль приорбитальных сообщений, который вот-вот должен был стартовать по направлению к Земле, где на низкой орбите кружила орбитальная верфь «Китти-Хок», самое грандиозное рукотворное сооружение во всём Внеземелье. Если, конечно, не считать титанического «звёздного обруча», обнаруженного в Поясе Астероидов – но кто сказал, что у его создателей вообще были руки?

– Это ПУБЗы, что ли? – спросил я, показывая на массивный, лоснящийся маслом агрегат. – Не знал, что их поставили на «Арго», вроде и незачем?

ПУБЗы, установки для запуска бомбозондов, были знакомы мне по исследовательскому рейду к спутнику Сатурна Титану. Тогда я помогал Диме Ветрову обслуживать эти громоздкие устройства, похожие на разросшиеся автоматические миномёты «Василёк» (даже разрабатывали их в том же тульском КБ). Выпускаемые из них снаряды изначально предназначались для изучения атмосфер планет, прежде всего газовых гигантов, и было непонятно, зачем тащить их в Пояс Астероидов, где по определению нет ни одного объекта, обладающего хотя бы подобием атмосферы.

– Я тоже поначалу удивился, – отозвался планетолог. – Оказывается, в ИКИ разработали новые бомбозонды – они будут взрываться на поверхности астероида, а мы потом с помощью спектроскопа получим данные о составе поднятой пыли.

– Понятно. – кивнул я. – Тот же принцип, что у ЛСКП, только там вместо бомбозонда используется лазерный луч, который испаряет лёд с поверхности. Пользовался я такой штукой, приходилось…

– По электрическим червякам стрелять? – Шадрин усмехнулся. – Как же, наслышаны… Нам-то, надеюсь, не придётся использовать бомбозонды в качестве оружия. А жаль, любопытно было бы попробовать…

Я покосился на собеседника. Мы сидели в ложементах, установленных в длинном, похожем на салон междугороднего автобуса отсеке, где нам и предстояло провести следующие восемь часов. За иллюминаторами неспешно поворачивался огромный тор станции «Гагарин», утыканный по наружному, служебному обручу антеннами, фермами причалов, похожими на детские кубики, штабелями грузовых контейнеров.

– И в кого вы, Денис, если не секрет, собираетесь там стрелять бомбозондами? – спросил я, добавив в голос толику яда. То, что мне при всяком удобном случае напоминают о том лунном сафари, одно время развлекало, но потом стало раздражать – кому понравится, когда к тебе приклеивают ярлык ковбоя, который сначала стреляет, а потом думает, куда? Шадрин, безусловно, это знал – не так уж много народу работает в Внеземелье, все знакомы, все всё друг о друге знают, – и, тем не менее, позволил себе этот намёк.

– Прилетим – увидим, – отозвался он. Лицо его, обращённое к иллюминатору, озарилось лиловым.

– Очки наденьте, глаза испортите, – посоветовал я. Смотреть в иллюминатор мне не хотелось, зрелище вспыхивающего тахионного зеркала давно стало для меня рутиной. – А насчёт ПУБЗов, то не думаю, что они нам понадобятся в этой миссии. Полигимния – не Венера, не Сатурн и даже не Титан; подойдём на буксировщиках, отшвартуемся, и собирайте образцы, сколько влезет.

Денис не ответил – прилип к иллюминатору, расплющив, словно мальчишка, нос о толстенное стекло. Там, в нескольких километрах от нас, пульсировала в дырке огромного металлического бублика светящаяся мембрана, а над ней разворачивался орбитальный лихтер с каравелловцем Серёжкой Лестевым на борту.

Сигнальные прожекторы, установленные по периметру кольца станции, мигнули, лихтер стрельнул прозрачными струйками выхлопов из маневровых дюз и поплыл к «зеркалу».

Приблизившись, он коснулся его и стал тонуть в лиловой энергетической плёнке, чтобы возникнуть в полутораста миллионах километров отсюда.

Я отвернулся от иллюминатора, поворочался, устроившись поудобнее в ложементе, и поднял глаза к информационному табло. Зеленые светящиеся цифры показывали четверть первого – очередной рабочий день Внеземелья начался.

V

– Хороший аппарат сделали японцы! – похлопал буксировщик по боку я. – Да и предыдущая их модель, «ика», была вполне себе ничего – маневренная, скоростная, и запас хода приличный, не чета «омарам»…

Японская корпорация «Мицубиси», выпустившая несколько лет назад небольшую серию кальмароподобных буксировщиков «ика», не захотела терять рынок после громкого фиаско «Фубуки» и предложила свои услуги Проекту «Великое Кольцо». Предложение было принято – освоение Внеземелья шло ударными темпами, требовалось всё, а буксировщики в особенности. Эти маленькие универсальные агрегаты использовались повсюду – и при монтаже крупных космических объектов, и в обслуживании грузоперевозок, и в ремонтных работах. В особенности же они были востребованы при работе на малых планетах и астероидах, объём которых с некоторых пор стал расти, как снежный ком.

Инженеры-конструкторы «Мицубиси» назвали своё творение «Зеро» – в честь другого шедевра компании, палубного истребителя А6М времён Второй Мировой Войны. Что за намёк содержался в этом, журналисты, особенно американские, гадали до сих пор; я же, как и другие пилоты малых аппаратов, принял новинку вполне доброжелательно. Во Внеземелье же «Зеро» почти сразу переименовали в «холодильник» – за прямоугольный корпус, в самом деле, чрезвычайно напоминавший бытовой агрегат. «Холодильник», как и большинство современных моделей буксировщиков, был двухместным – пилот помещался в кормовой части, за спиной оператора, и смотрел на окружающий мир через три больших квадратных иллюминатора. Обзор передней сферы обеспечивал панорамный экран; что касается его напарника, то он полусидел-полулежал, вытянувшись вдоль вертикальной оси аппарата и просунув голову в полусферический колпак-блистер на торце, между четырьмя расположенными крестом щупальцами-манипуляторами – для лучшего обзора ложемент можно было развернуть по оси аппарата и изменить угол наклона.

В общем, «холодильник», несмотря на примитивный до нелепости внешний вид (кое-кто усматривал в нём проявление минимализма, свойственного японской культуре), действительно был хорош – прочный, маневренный, с приличной тягой и солидным запасом хода. Он быстро завоевал популярность во Внеземелье, составив конкуренцию продукции французской аэрокосмической корпорации «Марсель Дассо», специализировавшейся на малых космических аппаратах вообще и буксировщиках в частности. Мне, как командиру приданного экспедиционного звена малых кораблей, тоже полагался такой аппарат, но я предпочёл новинке другую модель.

– Твой буксировщик во втором ангаре, – сообщил Поляков. – Вчера только доставили – стоит, ждёт законного владельца. Сейчас пойдёшь смотреть?

Моим «персональным» аппаратом был старичок «краб», модифицированный под персональные запросы владельца. Дорабатывали буксировщик в саратовском филиале «Марсель Дассо» под моим чутким руководством. В результате агрегат если и напоминал исходную модель, то лишь внешне. Он по-прежнему состоял из трубчатой рамы, увешанной агрегатами и емкостями со сжиженными газами, с вертикальным ложементом посредине. Но имел увеличенную, по меньшей мере, втрое тягу, дополнительные баки с топливом для маневровых и маршевых двигателей, а также лишнюю пару гибких щупалец-манипуляторов, снятых с японского «ика» и оснащённых креплениями для навесного оборудования.

Прозрачного герметичного колпака, позволяющего пилоту работать в буксировщике без скафандра – в одном только гермокостюме, – не было. В целом, самоделка получилась чрезвычайно удачной, и в «Марсель Дассо» уже задумались о запуске «суперкраба» в ограниченную серию – для таких, как я, ветеранов монтажных работ во Внеземелье, предпочитающих обзор и защиту в виде прозрачного колпака. Впрочем, в этом случае защита была весьма иллюзорной, и я в этом не раз убеждался. К тому же такая конструкция позволяла быстро отстегнуться от буксировщика, что давало массу дополнительных возможностей – разумеется, если пилот хорошо владел навыками работы в пустоте и невесомости. Я владел.

– Ладно, пошли, – я согласно кивнул Андрею. – Лошадка требует хозяйской руки, вот и займусь, пока есть время. Только сперва зайдём в хозяйство Шадрина – хочу взглянуть на его «бомбовый погреб» своими глазами. А то вдруг, и правда, стрелять придётся…

Я на прощание похлопал «холодильник» по белой, слегка выпуклой бочине и вместе с капитаном «Арго» выплыл из ангара.

****Из записок Алексея Монахова

«…если хочешь спать в уюте – спи всегда в чужой каюте…» – эта истина, бесспорная для моряков, во Внеземелье не работает. Где бы человек ни проводил свободное время – в своей каюте или чужой, в столовой, рекреационном холле или в кают-компании, – в любой момент может зажужжать кольцо персонального браслета, требуя добраться до ближайшего терминала внутрикорабельной связи и узнать, кому и зачем ты понадобился. Абонент недоступен для связи только за пределами корабельной брони – скажем, в вакуум-скафандре, или в кокпите буксировщика. Но кому придёт в голову прятаться там, чтобы обеспечить себе час-другой, если не уюта, то хотя бы покоя? Так что, если хочешь работать во Внеземелье, – придётся смириться с тем, что на корабле или ином космическом объекте, включая лунные и марсианские поселения, ты всегда на виду. Диспетчер в курсе, где кто находится – положение любого человека, неважно, члена экипажа, пассажира или туриста, отмечено светящейся точкой на специальной схеме – и может достучаться до каждого, если в этом возникнет необходимость.

Всё правильно, во Внеземелье иначе и нельзя, – но как же это выматывает! Недаром психологи из департамента нашего общего знакомого И.О.О. считают, что это ежесекундное ожидание вызова, вместе с невозможностью полного уединения хотя бы на короткое время, является одним из главных факторов, доводящих до нервного истощения здоровых, крепких, полных сил людей, вынуждая списывать их «на берег», к зелёной травке и голубому небу, где никто не сможет сорвать человека с места и бежать, сломя голову, навстречу очередному вороху проблем.

Снимать браслет нельзя – разве что в душевой кабине и не более чем на четверть часа. По истечении этого срока он начнёт призывно мигать и жужжать, одновременно на пульте у диспетчера вспыхнет тревожная лампочка, требующая немедленно выяснить, в чём дело. Такое случается, конечно, особенно у новичков, – и каждый раз влечёт за собой неприятности по административной линии. Однажды такая досадная коллизия произошла и со мной. Дело было на станции «Скьяпарелли», где я проходил практику после окончания третьего курса Школы Космодесантников. Тогда я много чего наслушался от своего непосредственного начальника и руководителя практики, Жана-Лу Кретьена. Француз был тогда на «Скьяпарелли» начальником отряда малых кораблей и вместо того, чтобы внести в личную карточку нерадивого практиканта запись о серьёзном дисциплинарном нарушении, решил самолично устроить ему выволочку – что и сделал с чисто галльской язвительностью. Да, дисциплина во Внеземелье – не просто требование, это образ жизни, почти религия, и персональные браслеты являются обязательным её элементом.

Но сегодня я, похоже, никому не нужен. Подчинённые мои ещё не прибыли, матчасть в порядке – в этом я поспешил убедиться, как только оказался на борту. После визита в «бомбовой погреб» и беседы с планетологом Шадриным (надо выстраивать отношения, нам вместе работать там, на Полигимнии) я навестил стойло своего верного «суперкраба» и убедился, что с буксировщиком всё в порядке. С Андреем Поляковым я расстался на пороге мостика – у капитана перед стартом забот полон рот и ещё немного сверх того, а я пока могу насла, диться заслуженным отдыхом… Спать мне не хочется – значит, можно вытащить из сумки ноутбук, вставить в него шифрованную дискету и спокойно, никуда в кои-то веки не торопясь, записать в дневник события полутора недель, предшествующих отправлению экспедиции «Золотое руно».

****Всё когда-нибудь заканчивается, и моё ничегонеделанье не исключение. Правда, на этот раз вызов последовал не через браслет – я едва успел закрыть ноутбук и спрятать дискету во внутренний секретный карман сумки, как на переборке ожил динамик интеркома.

– Лёш, не хотел тебя беспокоить… – из никелированной решётки раздался голос Полякова. – Понимаю, долгий перелёт, ещё в себя не пришёл… Но тут такое дело: прибыл через батут транспорт с тахионными торпедами, а у меня, как назло, ни одного буксировщика! На «Пьере Мартене» ЧП: грузовой лихтер при швартовке покалечил причальную ферму, сам рассыпался на куски, груз – вольфрамовую руду для вакуум-печей – вывалил в пространство, а заодно снёс солнечные батареи, все три с половиной тысячи квадратных метров. Жертв, к счастью, нет, но сколько всякой дряни разлетелось по орбите – сам можешь представить. Объединённая диспетчерская служба объявила аврал, велено отправить все наличные буксировщики с пилотами ловить весь этот хлам, пока он не натворил новых бед. Мы тоже свои отправили – и вот теперь некому грузить торпеды! Капитан транспорта матерится, на чём свет стоит, у него график, а я что могу сделать? Сам бы сел в буксировщик, да ведь не осталось ни одного! Выручишь, а?

Я кивнул. О масштабной аварии на орбитальном металлургическом заводе «Пьер Мартен» в новостях повторяли каждые полчаса – из-за неё пришлось задержать или перенаправить по другим маршрутам не меньше трети рейсов околопланетного сообщения. Хотелось ответить, что раз уж припёрло, то Андрюшка может позаимствовать один из «холодильников», – но я, конечно, сдержался. Во-первых, прикасаться к буксировщикам в отсутствие штатных пилотов и без их прямого разрешения запрещено правилами техники безопасности. Во-вторых, это было бы с моей стороны обыкновенным свинством: у капитана корабля и так ни единой свободной минуты, а тут ещё – лови космический мусор… В общем, через четверть часа я был в ангаре и облачался в свой «Кондор-ОМ». Скафандр был изготовлен специально по моей мерке и уже четвёртый год сопровождал меня во всех полётах, составляя немалую часть моего багажа. Подобные индивидуальные скафандры имеют большинство ветеранов Внеземелья – и берегут их куда старательнее бритвы и даже жены из известной пословицы…

Возиться с тахионными торпедами предстояло всё же не в одиночку. Час назад на «Арго» прибыл Стивен О'Хара и сразу же погрузился в один из «холодильников». Никакого нарушения техники безопасности в этом не было – японский аппарат изначально для него и предназначался. После эпопеи со «звёздным обручем» в Поясе Астероидов компания Стива разорилась, и я помог ему устроиться пилотом буксировщика на строящуюся орбитальную станцию «Комаров», где техасец занимался монтажом внешних конструкций, а когда началась подготовка к старту «Арго» – я вспомнил о старом артековском товарище и добился его включения в состав экипажа. И вот сейчас, буксируя очередную металлическую сигару к предназначенному для неё месту, я припомнил рассказ Стива: как несколько лет назад он точно так же загружал пусковые трубы «Фубуки», понятия не имел, что в титановых щупальцах его «омара» зажата термоядерная ракета!

На возню с тахионными торпедами ушло около двух часов. Мы ещё раз осмотрели крышки люков, отрапортовали на мостик и, получив «добро», развернулись в сторону шлюза. В этот момент по периметру «бублика» орбитальной верфи замигали габаритные огни, и голос диспетчера сообщил, что все аппараты должны отойти от «бублика» на установленные инструкцией три километра. Ожидался пассажирский лихтер с недостающими членами нашей экспедиции на борту.

****– Юлька не с тобой? – спросила Оля. – Давно мы с ней не встречались, наверное, уже полгода…

Я покачал головой.

– Она сейчас у Леднёва. Экспедиция по сути своей – геологоразведочная, а Юлька – физик-тахионщик, ей у нас делать нечего.

Олю Молодых, одну из нашей прежней «юниорской» группы, назначили на «Арго» инженером-кулинаром. Эту важную должность ей предстояло совмещать с обязанностями заведующего рекреационным сектором… Сейчас мы сидели в каюте, куда я проводил её вместе с багажной тележкой.

– Значит, Юлька сейчас в Москве, в ИКИ?

– Пока да, но, боюсь, это ненадолго. Валерка, после того как его не взяли на «Арго», разругался со всем светом и полетел на «Деймос» принимать новый лабораторный комплекс. Теперь он сидит на орбите Марса безвылазно, злой, как собака, и готовится к работе с «сверхэкзотическими» материалами для своей экспериментальной работы. А Юлька собирается туда – должна была уже вылететь с Серёжкой Лестевым, но задержалась, какие-то дела…

– Лестев? – Оля наморщилась, вспоминая. – Это твой подопечный, тот, из «Каравеллы»? Это же он тогда, в Поясе ходил с тобой на «омаре» к «звёздному обручу»?

– Он самый. У нас тогда вышла перестрелка с японцами – он палил из лазерного револьвера, а я из ракетницы. Попал, между прочим…

– Кто, он или ты?

– Оба. Я хотел затребовать его к нам, на «Арго» – он имеет опыт работы на «крабе», ещё с Энцелада, – но передумал. Пусть наберётся самостоятельного опыта, поработает в новом коллективе – а то ведь так и останется при мне вечным стажёром. А на «Зарю» его определили водителем буксировщика, в их группу малых аппаратов…

– «Заря» – это хорошо, – согласилась Оля. – Там сейчас кто капитаном – Волынов?

– Он самый. Этот рейс у него последний, потом сдаёт корабль – угадай, кому?

– Чего тут гадать? – усмехнулась Оля. – Андрюшке Полякову. Все знают, что после экспедиции «Золотого Руна» он будет готовить «Зарю» к Первой Межзвёздной.

Я кивнул.

– Да, из планетолётов в звездолёты… наконец-то. Но до этого ещё далеко, как минимум, год. Ближайший рейс «Зари» запланирован по следам «Зеркала-4». Зонд засёк там какое-то реликтовое излучение, вот и хотят его исследовать. Но главное – это выход за пределы пояса Койпера – это уже считается межзвёздное пространство, отсюда и название…

– Да, говорят – минимум, год в один конец, больше десятка прыжков… – подтвердила Оля. – А Волынова что же, списывают на берег?

– Ну, не так всё плохо. Возраст, конечно – но на берегу ему пока рано. Собирается перейти в Центр Подготовки, в филиал на «Циолковском».

– Значит, всё же передают им станцию? – удивилась собеседница. – А у нас говорили, что пока ничего не решено.

– Решение принято за неделю до моего отлёта с Земли я присутствовал на совещании. И верно, чего тянуть? Сейчас на лунной орбите достраивают две новые станции – «Иван Ефремов» и «Жюль Верн», а «Звезда КЭЦ» станет главным учебным центром Внеземелья. Там, кроме филиалов нашего ЦП и американского КалТеха, будет ещё и отделение Академии Внеземелья. А Борис Валентинович будет всем этим командовать.

– Ясно, – Оля снова улыбнулась. – Весёлая ему жизнь предстоит…

– Ничего, справится. С нашей молодёжной командой на «Заре» справлялся, а тут то же самое, только масштаб побольше.

– А что Леонов, всё ещё заведует «Лагранжем»?

– Да. Его много раз звали обратно на Землю, прочили в начальники Центра Подготовки – отказался. Сейчас он главный в системе Сатурна – и «Лагранж» под его руководством, и с «Титан» и новая станция «Кольцо-2».

– Я читала про «Кольцо-1», – тихо сказала Оля. – Жуткая история…

Трагическая судьба исследовательской станции, подвешенной над плоскостью колец Сатурна, два месяца не сходила с первых полос земных газет. Во Внеземелье о ней не знали разве что, коты, которые теперь обитали на каждой станции, на каждом корабле, оснащённом гравитационными жилыми модулями – теми самыми вращающимися «бубликами».

На «Кольце-1» в числе двенадцати членов экипажа погиб начальник станции, опытнейший планетолог Пьявко. С Леонидом Андреевичем я был знаком со времён стажировки на лунной станции «Ловелл» и запомнил как великолепного специалиста и человека большой души – вот и Серёжка Лестев, успевший поработать с ним на Энцеладе, отзывался о Пьявко в восторженных тонах.

Кстати, о котах… я кивнул на три переноски, стоявшие в углу каюты.

– Привезла на «Арго» пополнение?

– Да, как видишь. Один рыжий и два серых, в полоску. Все воспитанники «Астры». Ты уже третий, кто спрашивает о них.

Я потянулся к дверце одной из переносок.

– Можно?..

– Открывай. Только они сейчас боятся всего на свете, не вылезут…

Я отодвинул шторку. В ответ раздалось мяуканье, и пару секунд спустя в окошке появилась серая, с тёмными полосками, морда. Внешне она выглядела немного помятой и крайне недовольной.

– Это Шуша. – сказала Оля. – Он у нас самый смелый.

Я протянул коту руку. Тот осторожно понюхал, лизнул палец.

– Ну вот, контакт установлен. Жаль, угостить нечем…

– Ещё успеешь… – пообещала собеседница. У Шуши талант к попрошайничанью. Боюсь, как бы его тут не раскормили…

Кот, подтверждая её слова, тихонько мяукнул и выжидающе уставился на меня – «ну что, двуногий, зажал вкусняшку? Давай, делись, не жадничай…»

– Если вдруг останется невостребованным, могу забрать. Обещаю не раскармливать и вообще, следить за диетой.

Я, конечно, понимал всю нелепость такого предположения. За хвостатыми и ушастыми питомцами (на многих станциях кроме кошек держали ещё и собак) выстраивались очереди из желающих поселить их у себя.

– Размечтался! – Оля тряхнула головой. – Вот оклемаюсь и буду распределять, не дожидаясь, когда меня вместе с ними на кусочки разорвут!

– Что ж, не буду мешать. – я поднялся со стула. – Ты сейчас куда, принимать хозяйство? Как закончишь – приходи в кают-компанию…

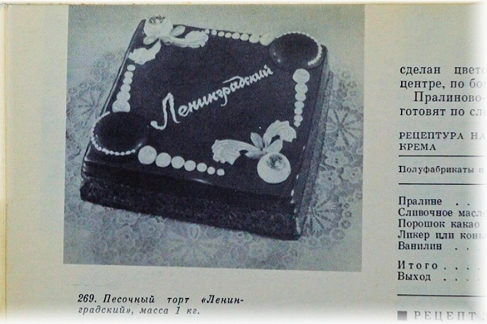

– Приду. – пообещала Оля. – Кстати, у меня с собой тортик с «Гагарина» – «Ленинградский», сегодня только испекли. Это ведь ты его любишь, я не напутала?

Торт «Ленинградский» я обожал ещё с «той, прошлой жизни» и в своё время с радостью обнаружил, что кулинары «Гагарина» в точности следуют традиционному рецепту, разработанному в послевоенном 1946-м году в ленинградском кафе «Норд». Одно плохо – если открыть коробку в кают-компании, то от любимого лакомства мало что останется…

– Не напутала. Что до тортика – может, лучше оприходуем его у меня в каюте? Места достаточно – я один в двухместной, Андрей Поляков уважил по старой дружбе… Кстати, и его позовём, если время найдёт, конечно, капитаны люди занятые. Посидим, наших вспомним, юниоров – как они там?..

VIСерёжа пробыл на марсианской орбитальной базе «Скьяпарелли» меньше часа. Не успел он выгрузиться из лихтера, доставившего его и ещё десяток пассажиров с «Гагарина», как персональный браслет призывно запищал, требуя явиться к ближайшей панели внутристанционной связи. Женский голос из никелированной сетки сообщил, что его прямо сейчас ждут в диспетчерской для получения назначения и проездных документов; туда Серёжа и направился, волоча за собой багажную тележку. В коридоре рабочего, «безгравитационного» кольца станции, его перехватил инженер со знакомой нашивкой на комбинезоне. На нашивке по контуру была надпись «Заря», а в середине – знакомый по фильму «Москва-Кассиопея» силуэт звездолёта (анигиляционного, релятивистского, ядерного) с парой реакторных колонн с чашами фотонных отражателей.