Полная версия

Дети Галактики

Последовала новая улыбка, адресованная по большей части юной любительнице астрономии в первом ряду. Та несмело улыбнулась в ответ.

– Обрабатывая полученные результаты – те из вас, кто знаком с законами небесной механики, представляет, как это делается, – Мэйсон оценил массу астероида примерно в шесть и две десятых квадриллиона тонн. Если кто забыл, один квадриллион – это тысяча триллионов или миллион миллиардов тонн, то есть массу Полигимнии можно записать вот так…

Я заскрипел мелом по доске.

– Шестёрка, двойка и ещё семнадцать ноликов. И вот тут, друзья мои, начинаются странности…

Я сделал эффектную паузу. Аудитория завороженно внимала.

– Учитывая размеры Полигимнии, такая масса предполагает чрезвычайно высокую плотность – более семидесяти пяти граммов на сантиметр кубический. А если вспомнить, что средняя плотность нашей с вами земли, – я ткнул пальцем в пол, – составляет всего около пяти с половиной граммов на кубический сантиметр, то есть в пятнадцать раз меньше, – немудрено, что результаты Мэйсона попросту не приняли всерьёз. Так бы им и пылиться на полках в числе других неподтверждённых данных – не окажись американец человеком въедливым, пунктуальным и чрезвычайно уверенным в себе – три качества, необходимые для серьёзного учёного. Но цифра за цифрой он перепроверил все свои расчёты, добился разрешения на повторение цикла наблюдений – и три месяца спустя продемонстрировал скептикам результаты, в точности повторяющие предыдущие, поистине сенсационные данные!

Ещё одна пауза, немного дольше предыдущей. Юная астрономша на первом ряду, казалось, не дышала – как, впрочем, и её соседи.

– Это, как вы понимаете, было уже серьёзно. Группа физиков КалТеха взялась за расчёты – и после нескольких месяцев работы сделала вывод: некоторая, и весьма значительная часть астероида Полигимния состоит из сверхплотных элементов с необычайно стабильными «магическими ядрами». Этот термин ввели американцы, они вообще любят подобные эффектные названия, и он означает атомные ядра, состоящие из аномально высокого количества протонов и нейтронов, но при этом сохраняющие стабильность. Примерно в это время были опубликованы результаты исследования «звёздных обручей», обнаруженных в Поясе Астероидов и на спутнике Сатурна, Энцеладе – и из этих данных непреложно следовало, что именно сверхтяжёлые элементы с «магическими ядрами» составляют, так сказать, «сердце» этих поразительных устройств!

В первом ряду взлетела рука.

– Сергей Геннадьевич, это ведь вы нашли оба этих обруча? – спросила давешняя девчушка. Ну, кто бы сомневался…

– Увы, нет, – я развёл руками. – «Звёздный обруч» на Энцеладе впервые был замечен наблюдателями станции «Лагранж». Да и мудрено было не заметить – ведь это через него станция была заброшена на орбиту планетоида. Что касается «обруча» в Поясе Астероидов, то честь его находки принадлежит астрофизику Валерию Петровичу Леднёву. Именно он в сотрудничестве с американскими астрофизиками разработал приборы, позволившие засечь «Звёздный обруч» с борта тахионного планетолёта «Заря» – а я всего лишь участвовал в исследовательских работах.

– И не позволили японцам установить там свои приборы? – выкрикнул кто-то из заднего ряда. Я покачал головой. – На самом деле всё было несколько сложнее. Об этом мы поговорим в другой раз, а сейчас, с вашего позволения, вернёмся к астероиду 33 Полигимния. Поверьте, друзья мои, – я многообещающе улыбнулся, – этот небесный камушек заслуживает самого пристального внимания!

IIIИз записок Алексея Монахова

«…Жизнь человеческая коротка – банально, но ведь так оно и есть! Эта жизнь – лишь крохотная, исчезающе малая искорка, квант света, мелькнувший между двумя безднами небытия, и каждый из нас стремится наполнить её смыслом в силу своего разумения. Смысл этот мы черпаем в созданной за несчётные века человечеством культуре; этот источник неисчерпаем, как и сама Вселенная – и даже если в этой Вселенной выбрать крошечный уголок, его тоже не получится вычерпать до донышка У всякого, кому интересно жить, своя Вселенная, своё Мироздание – и из имеющегося многообразия вариантов я всегда предпочитал научную фантастику…»

После Дворца я собирался вернуться назад, в Королёв – но поленился и отправился на улицу Крупской, в нашу московскую квартиру. Отца дома не было – после совещания банкета он остался в Королёве и, вероятно, пробудет там ещё несколько дней. Сидеть в пустой квартире мне не хотелось совершенно, так что я отправился к бабуле с дедом. Пообедал, погулял на Воронцовских прудах с Бритькой – ушастой зверюгой в последнее время нечасто достаётся от меня столько внимания! – и засел за дневник – благо ноутбук у меня всегда с собой, как и заветная шифрованная дискета Собака сопит, расстелившись ковриком у меня в ногах, за окнами шуршит шинами автомобилей Ленинский проспект, и мысли сами собой льются с клавиатуры на серо-голубой экран текстового редактора.

«…Итак – почему всё-таки научная фантастика? А натура у меня такая. Иррациональные чудеса – всё, что создано авторами фэнтези, хоррора и прочих подобных жанров, давно мне приелись, хотя в своё время я и им отдал должное. Работающие в них авторы описывают, по сути, герметичнозамкнутые миры. Да, они делают это весьма талантливо, красочно, порой на грани гениальности (вспомним хотя бы Толкиена, Желязны или Пратчетта!) – но лично мне эти миры не обещают ничего за пределами моей собственной фантазии. Что поделать, если в магию я не верю (несколько мистическое отношение к И. О. О. не в счёт, как говорили в оставленной мной реальности, «это другое»), зато я верю в науку и технику, сколь несовершенными они ни были бы.

Даже в самых мрачных НФ-произведениях всегда есть надежда Допускаю, впрочем, что это издержки советского воспитания – не зря же нас растили социальными оптимистами! Да, мы нередко были недовольны условиями жизни, но не столько бытовыми – ибо по молодости относились к бытовухе с некоторым презрением, – сколько тем, что мир, всё в этом мире, устроен совсем не так, как хотелось бы. И тогда на помощь приходили «Полдень XXII-го века», «Люди как боги» и другие книги, из которых мы черпали уверенность, что завтра обязательно будет лучше, а даже если что-то пойдёт не так, люди и человечество всё равно найдут выход.

И если не получится отыскать его на Земле – так ведь есть ещё бесконечный Космос, полный таинственной жизни и разума, и невиданных прежде возможностей.

Пожалуй, в оставленной мной реальности из всех видов культуры только научная фантастика смогла объединить человечество хотя бы подобием общей мечты. Одни верили в грядущее торжество коммунизма; другие мечтали о новом, звёздном Фронтире, осваивая который можно было бы невиданно разбогатеть; третьи грезили о встречах с братьями по разуму, четвёртые… перечислять можно долго, но у всех оставалась надежда на лучшее будущее.

Но ведь здесь всё именно так и происходит – вплоть до того, что в дали замаячила тень внеземной, древней и могучей цивилизации, создавшей когда-то сеть «звёздных обручей», и чьим наследием мы сейчас пользуемся! Вот и Земле: и призрак ядерной войны вроде бы отступил, и нищета, голод, несправедливость, в которых существовало большинство обитателей планеты, если не исчезли вовсе, то подразжали когти. Так что надежда в этом мире есть отнюдь не только на страницах научно-фантастических произведений.

Может, именно поэтому я почти перестал читать НФ? Ограничиваюсь тем, что порой перечитываю самые любимые книги – ищу в них совпадения с «текущей реальностью», – а, кромке того, стараюсь отслеживать произведения знакомых авторов под знакомыми по «той, другой» жизни названиями, но вышедшими после моего «попаданства», а главное – после того, как «батутные» технологии позволили человечеству двинуться во Внеземелье.

Делаю я это для того, чтобы сравнить «обновлённые» версии произведений с теми, что памятны мне по предыдущей жизни, и в последнее время всё реже и реже. Интерес пропал – расхождения настолько велики, что от исходной версии уже мало что остаётся; ну а фантастики, самой, что ни на есть, научной, мне и в реальной жизни хватает с избытком.

По сути, я и живу внутри фантастического произведения – во всяком случае, с точки зрения оставленного мной двадцать первого века. Знать бы ещё, кто его автор… Может, у И.О.О. спросить – вот кто, как мне кажется, должен знать наверняка…»

Так вот, об И.О.О., о его реплике насчёт песенки об аргонавтах – пущенной на прощание, наподобие парфянской стрелы. Я припомнил тот самый первый раз, когда спел эту песенку. Дело было год назад, в мае – тогда, через несколько месяцев после рождения нашего первенца, мы с Юлькой решили позволить себе небольшой отдых – и, спихнув заботы об отпрыске на родителей, и взвалив на спины основательно набитые рюкзаки, отправились на Ярославский вокзал, где и погрузились в пригородную электричку, идущую до города Александрова…

****В мае шестьдесят седьмого года вблизи подмосковной станции Петушки прошёл первая конференция любителей самодеятельной песни. Именно тогда и родилась знаменитая аббревиатура – КСП, Клуб Самодеятельной Песни.

В те годы вся страна пела песни самодеятельных авторов – бардов, как их стали называть позже – Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого, Ады Якушевой, Юлия Кима и многих других. Частенько поющие – а происходило это у костров в турпоходах и в альплагерях, на кухнях городских квартир в студенческих общежитиях, в балках геологических экспедиций и пароходных каютах – понятия не имели, чьи песни они исполняют, так же, как и те, кто пришёл в движении позже. Да и неважно это было – песни пели, им охотно подтягивали, и это, конечно, было главное.

Вскоре возникло и явление выездных слётов; устраивавшие их клубы тяготели обычно к ВУЗам или турклубам, и число мероприятий росло, как на дрожжах.

Примечательно, что процесс этот проходил в обоих знакомых мне мирах почти одинаково – разве что, в том, где я нахожусь сейчас, обошлось без опалы, в которую КСП угодили в середине семидесятых годов. Хотя и здесь незарегулированность самодеятельной песни воспринималась партийным руководством без восторга, – но всё же обошлось без вызовов КСПшных активистов в деканаты и парткомы с последующими отчислениями и прочими местечковыми репрессиями.

Главное же оставалось тем же: романтика лесных слётов, поляны и рощи, сплошь покрытые палатками и кострами, самодельные, накрытые брезентом, полиэтиленом, а то и куполом старого парашюта сцены, с которых звучало то, что и дало название этому сугубо советскому явлению – самодеятельная, она же бардовская песня.

Под гитары, маракасы, реже блок-флейты, скрипки, аккордеоны, даже банджо – но всегда с душой, с теплотой и не без толики фронды, неизменной спутницы подобных молодёжных сообществ. Впрочем, следует признать, что в этой версии реальности фронда ощущается куда слабее.

В «той, другой» жизни я примеривал на себя брезентовую, исписанную надписями и облепленную эмблемами слётов штормовку КСПшника. Пик увлечения пришёлся как раз на начало восьмидесятых, и я хорошо помнил именно этот, двадцать шестой слёт московского КСП, состоявшийся в этом самом месте, на большой поляне близ деревни Илтарь, Ростовского района Ярославской области. И когда ребята-инструктора из молодёжной группы Центра Подготовки завели при мне разговор о планирующейся поездке на слёт, я сразу понял – хочу!

Сказать, что они удивились, когда я попросил взять меня и Юльку на это мероприятие, – означало сильно преуменьшить произведённый эффект. Видимо, от сурового покорителя системы Сатурна, первопроходца Пояса Астероидов такого не ожидали, и легко согласились не распространяться о том, кто на этот раз упал им на хвост. Не меньше их удивилась и Юлька – она, конечно, была знакома с бардовскими песнями и подпевала, когда я брался за гитару, – но чтобы отправляться за тридевять земель, чтобы слушать те же песни посреди поля, возможно, под дождём? Тем не менее, она согласилась, и смирилась с тем, что ехать предстояло на электричке, а не на нашем любимом «Пежо» – я специально настоял на этом, уверяя, что дорога туда и обратно, хоть и сопряжена с некоторыми неудобствами, но составляет важную часть того, что называют «духом бардовской песни».

За компанию с нами напросился и Юрка-Кащей – и не один, а со скрипачкой Мира. Увидев эту парочку на перроне Ярославского вокзала (навьюченная рюкзаком Мира, прижимала к груди футляр с инструментом – тем самым, что побывал с ней в системе Сатурна и ещё в десятке других мест, от Японских островов до орбиты планеты Марс), я едва не спросил: понимают ли они, на что подписались? Но сдержался – чай, не дети, люди бывалые, тёртые и битые Внеземельем, как-нибудь переживут и это…

****…Как аргонавты в старинуРодной покинув дом,Поплыли в дальнюю странуЗа Золотым Руном.Так ныне манят нас к себеДругие города.Мечты о злате-серебреНа долгие года…Нет, я не собирался лезть на сцену с гитарой. Был бы это кустовой слёт – тогда ещё куда ни шло, но на общемосковском мероприятии полно народу, выступления расписаны наперёд. Так что гитару я взял в кругу, у костра, где мы сидели, попивая чаёк. Наши спутники относились к кусту «МИФИ», едва ли не старейшему в московском КСП, и я с удивлением узнал среди сидящих Мишу Никитина, с которым познакомился ещё в «той, другой» жизни на этом самом слёте. Спустя четверть века Михаил стал (а может, и здесь станет?) руководителем клуба самодеятельной песни МИФИ – а сейчас до выпуска ему то ли год, то ли два, и он вместе с остальными он сидит у костра рядом со своей постоянной напарницей Танечкой Морозовой. И когда он передал мне пущенную по кругу гитару – пришлось соответствовать.

…Вот так, когда-то, блудный сын,Оставив дом отца,Со свиньями стал жить, как свин,У чуждого крыльца.Искала рай в чужом краю,Заблудшая душа.Но даже прежний свой уютОна там не нашла…Песню я выбрал, поскольку был уверен, что здесь она ещё неизвестна. То есть первые строки – «Как аргонавты в старину…» – знают многие: Джек Лондон, в чьих книгах они мелькают, весьма популярен в СССР, а вот остальное придумано в двадцать первом веке. Автора я не помню, и до сих пор не могу понять, почему, взяв гитару, я стал наигрывать именно эту мелодию. Может, дело было в несоответствии слов песни с нынешним моим мироощущением – уж кем-кем, а заблудшей душой я себя точно не считал.

Плывут дракары и ладьиЗа лучшею судьбой.Но лучше нету той судьбы,Чем на земле родной.В ладу со всеми быть людьми,В родной своей семье.Плывут драккары и ладьи…Всем хочется, и мне!..Неожиданная встреча подхлестнула память. Я стал вспоминать, что ведь и стоянка наша была где-то поблизости, и сидел я тогда в кругу студентов-физиков – а по той тропинке мы пошли к сцене, когда прозвучал сигнал к началу концерта…

…В свой звёздный путь когда-нибудьСподоблюсь плыть и я,Познав Космическую СутьИ Вечность бытия…Но если вдруг придёт беда,Бой будет впереди.С земли родимой никогдаУмри, но не сходи!..

Не то чтобы мне не нравились эти слова. Как раз наоборот, нравились, но… не отсюда они, не о том, что важно для ребят и девчонок, собравшихся у этого костра. В «тех, других» восьмидесятых уже состоялись «гонки на лафетах», уже запахло в воздухе перестройкой и гласностью, и для многих людей этот душок был сигналом к скорому краху СССР. А что началось потом, в девяностых и нулевых… Да, тем, кто вырос в те недобрые времена, строки безвестного автора были понятны, – но сейчас-то всё по-другому!

А потому, когда меня в следующий раз попросили спеть эту песню (дело было через пару недель после слёта, во время очередных посиделок в общаге Центра Подготовки), я вместо четырёх ограничился двумя куплетами – зато переделанными мной самим. В таком виде песня разошлась и стала популярной настолько, что дала название готовящейся экспедиции к далёкому астероиду 33 Полигимния. Так что выходит, я покривил душой, когда в ответ на вопрос И.О.О. открестился от авторства.

…Как аргонавты в старинуРодной покинув дом,Поплыли в дальнюю странуЗа золотым руном,Вот так и нас зовёт вперёдДалёкая звезда,И пусть затянется полёт На долгие года……В тот звёздный путь когда-нибудьСмогу уйти и я,Стремясь познать Вселенной суть И Вечность бытия.И если вдруг гроза, беда,Тьма встанет впереди,С дороги этой никогдаУмри, но не сойди!..IV– Тебе уже приходилось пользоваться этой штукой? – Нет, это будет первый раз. – Серёжа помотал головой. – Вообще-то нас трое должно сегодня отправиться, но ребят задержали, что-то с оформлением командировки…

Шадрин ухмыльнулся.

– В космос мотаемся, как в соседний город на автобусе, нуль-Т вот придумали, как в книжках братьев Стругацких, – а бюрократии меньше не становится! И, похоже, нескоро станет…

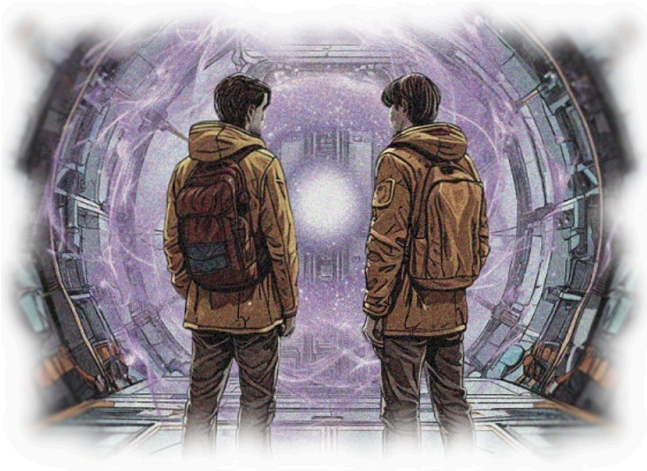

«Нуль-Т», «нуль-порталом» или, если использовать официальное название, «транспортировкой с нулевым временным интервалом», – именовалось новое поколение «космических батутов», недавно введённых в эксплуатацию. В отличие от прежних, установленных в «дырках от бубликов» орбитальных станций и тахионных планетолётов, нуль-порталы предполагалось ставить внутри космических объектов и терминалов наземных батутодромов – таких, как в зале ожидания которого и пребывали сейчас Серёжа Лестев и планетолог Шадрин.

Собственно, это была первая на планете действующая установка такого рода – не экспериментальная, а предназначенная для регулярного пассажирского сообщения. «Ответный» нуль-портал стоял на станции «Гагарин», которую для этого пришлось радикально перестроить, переоборудовать и поднять с низкой орбиты на геостационарную. Сейчас станция висела в зените, над подмосковным Королёвым; по ночам её можно было даже разглядеть невооружённым глазом в виде крошечной звёздочки пятой величины.

Табло над проходом, ведущим к порталу, засветилось зелёным. Из динамика зазвучал женский голос: «Пассажирам с номерами 61, 62 и 63 проследовать по коридору отправления. Остальных просьба дожидаться своей очереди. Приносим извинения за незначительные задержки…»

Словно как в обычном аэропорту, подумал Серёжа, только там объявляют номера рейсов, а здесь – персональные номера отбывающих пассажиров. Тахионное зеркало пропускает по три человека за один раз; инструкция, которую отбывающим повторяют, по меньшей мере, трижды (и это не считая розданной брошюры), требует входить в нуль-портал одновременно или с минимальными промежутками. Тех, кто замешкается, ожидают неприятные ощущения: сильнейший приступ головокружения, тошноты и потери равновесия, после чего они ткнутся носом в металлическую стену позади портала, никуда, разумеется, не отправившись.

Разработчики обещают, что в следующем поколении нуль-порталов эти недостатки будут устранены, и пользоваться ими смогут хоть инвалиды, хоть пенсионеры – но сейчас с неудобствами приходилось мириться.

По мнению Серёжи, дело того стоило: проще немного сосредоточиться перед входом в нуль-портал, чем тратить уйму времени на посадку в орбитальный лихтер, а по прибытии на станцию пробираться в невесомости по переходной трубе шлюза с багажом на буксире…

Двое парней лет семнадцати-восемнадцати с рюкзачками, украшенными эмблемами «юниорской» программы, торопливо поднялись с кресел, надвинули на глаза тёмные очки-консервы и прошли в коридор. Багажных тележек у них не было. Из динамика дважды прозвучал призыв к отставшему пассажиру с номером «62»; наконец он появился и, едва не спотыкаясь на бегу, скрылся в коридоре.

Торопиться, подумал Серёжа, и есть с чего – пропустивший свою очередь долго ещё не улетит. Порядок отбытия расписан на сутки вперёд, разве что кто-то не явится и можно будет занять его место, но для этого придётся часами торчать в терминале, ожидая оказии и проклиная собственную нерасторопность…

Табло мигнуло и погасло. Коридор осветился сиреневым сполохом, из динамика прозвучал музыкальный сигнал, табло снова вспыхнуло – на этот раз красным.

Денис огляделся, недовольно буркнул под нос и плюхнулся в кресло. Извлёк из-за отворота куртки маленькую книжку в пёстрой мягкой обложке и погрузился в чтение. На спутника он больше не смотрел. Серёжу такое невнимание не задело – наоборот, он даже был ему рад. Узнав, что на «Гагарин» предстоит отправиться в обществе Шадрина (проездные документы выдавали в Центре Подготовки вместе с командировочным предписанием и прочими бумагами), он насторожился. После знакомства на Энцеладе и прошёл не один год, но в памяти были болезненно свежи придирки и подколки, которыми Шадрин донимал стажёров из их группы…

Впрочем, узнав, что перелётом с Земли на орбиту их встреча и ограничится, Серёжа успокоился: его спутнику предстояло принять под своё начало научно-исследовательскую группу тахионного планетолёта «Арго», его же самого ожидало кресло пилота-стажёра на «Заре». Для Серёжи это была выпускная стажировка, после которой… впрочем, есть ли смысл гадать? Без дела, важного, интересного, по-настоящему увлекательного он не останется, как и прочие его однокашники по пилотскому факультету Академии Внеземелья, первый выпуск которой должен состояться в этом году.

Табло под потолком оставалось жёлтым – ожидание затягивалось.

На факультете поговаривали, что пройдёт совсем немного времени, и люди смогут перемещаться через нуль-порталы не только с поверхности Земли на орбиту и обратно, но и по самой планете. Но пока это были только мечты – тяготеющая масса твёрдой материи оставалась непреодолимым препятствием для создаваемой тахионными зеркалами «червоточины», нужна была свободная, ничем не нарушаемая линия от «передатчика» к «приёмнику». Даже кратковременное появление на ней препятствия – скажем, самолёта или космического корабля – способно повлиять на стабильность «червоточины». Поэтому перед каждым переходом маршрут зондируется пучком радиолучей или мощным лазерным импульсом.

Динамик ожил: «Просьба пассажиров с номерами 64 и 65 проследовать в зал предстартовой подготовки». Серёжа торопливо вскочил, за ним поднялся и Шадрин, запихивая книгу за пазуху. Они пошли по жёлтому пунктиру, нанесённому на пластиковые плиты пола, и, завернув за угол, оказались в низком зале, по стенам которого тянулись ряды «Скворцов».

Гермокостюмы стояли в нишах, словно безголовые статуи или рыцарские доспехи в зале старинного замка. Белые, с поднятыми затемнёнными забралами шлемы пристроены рядом, на полочках; у ног стоят плоские серебристые чемоданчики, утыканные шлангами и жгутами кабелей – индивидуальные контейнеры жизнеобеспечения.

На то, чтобы натянуть свой «Скворец» Серёже, опытному космическому путешественнику, понадобилось меньше пяти минут (четыре сорок две по настенному табло с секундомером), и он с удовлетворением отметил, что спутник провозился минуты на две дольше его. Оно, впрочем, и понятно: планетологов вряд ли изнуряют постоянными тренировками и упражнениями, имитирующими аварийные ситуации на борту, когда нужно как можно быстрее облачаться в гермокостюм, доведя эту операцию до полного автоматизма.

Строго говоря, сейчас эта мера предосторожности была излишней: пассажирам нуль-портала не было необходимости оказываться в переходной трубе шлюза. Но Серёжа и Шадрин сразу по прибытии на «Гагарин» должны были отправиться дальше – один на пассажирский лихтер для переброски к Марсу, другой на малый корабль орбитальных сообщений – и предпочли облачиться в гермокостюмы заранее. Конечно, надеть «Скворцы» можно было и на «Гагарине», но с тех пор, как станция стала главным транзитным узлом всех пассажирских сообщений Внеземелья, время прибытия на ней старались свести к минимуму. Так что избавиться от гермокостюмов одному предстояло в шлюзе «Китти-Хок», а другому – на марсианской орбитальной станции «Скьяпарелли».

Парадокс ситуации заключался в том, что Серёжа проделает эту операцию на несколько часов раньше Шадрина: погрузка в лихтер, прыжок через «батут» до «Скьяпарелли» и последующая швартовка должны занять от силы час. Пассажирскому же челноку предстояло добираться до пункта назначения на ионной тяге – а это без малого восемнадцать тысяч километров полёта в обычном («евклидовом», как говорили работники Внеземелья) пространстве.

Наконец процедура облачения в «Скворцы» была завершена. Молчаливый инспектор проверил крепления шлемов, индикаторы заряда батарей и давление в кислородных баллонах, скрытых в чемоданчиках. Их Серёжа с Шадриным поставили на тележки поверх багажа. Табло под потолком засветилось жёлтым; отбывающие синхронно опустили забрала шлемов. Сияние тахионного зеркала могло повредить глаза, поэтому обычным пассажирам выдавали защитные очки.