Полная версия

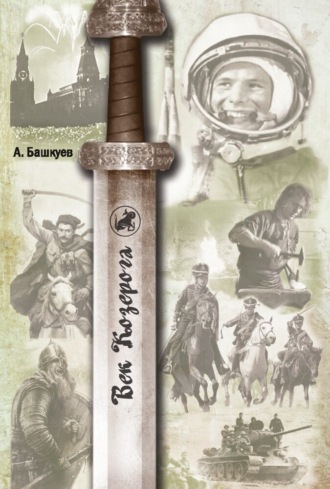

Век Козерога

Люди не любят что-то менять. Они боятся, чтоб не было хуже. Технологический процесс переработки болотной руды разительно отличен от переработки руды из горной жилы. Производство железа всегда было одним из самых важных производств Средних веков. Государства своими кузнями рисковать не могли. История говорит: чтобы подобный переход имел место, нужно, чтобы общество попало в безвыходные обстоятельства. Видимо, для Червоной Руси события Всеславовой войны выглядели безвыходными. И в тех краях произошло чудо – случился переход на иное сырье, новые технологии.

Именно поэтому так часто в русских летописях мелькают названия городов Теребовль и Перемышль. Это и есть главные железные рудники тогдашней Галиции. Кровь за эти города лилась рекой, а трупов навалено – горы. С того дня Галиция стала связана торговыми и производственными цепочками не с остальной Русью, но со своими соседями – Польшей, Венгрией, Чехией.

Именно эта область дала иной цивилизационный проект, который мы сейчас видим, как «бандеровский» или УНА/УНСО (западноукраинский). Вполне нормальная получилась в итоге цивилизация, только махонькая. А за счет того, что появилась она в истории относительно поздно и впоследствии её чуток попинывали со всех сторон все кому ни попадя, – чуток отсталая от аналогов. Ведь в общении двух эгрегоров как оно выглядит? Если эгрегоры чувствуют, что от собеседника что-то можно получить, – начинается взаимодействие. А если эгрегоры по своей сути идентичны друг другу, то рано или поздно один из них будет или поглощен, или разрушен соперником, ибо не фиг. Увы и ах, это только на словах добрые дяденьки говорят про самостийность и неподлеглость, однако при ближайшем рассмотрении от государств требуется делать что-то лучше, чем прочие, и если это что-то нужно мировому сообществу, государство принимают в «мировую семью» с распростертыми объятиями.

Проблема галицийской цивилизации не в «кознях проклятых москалей» и прочих «монголо-кацапов», а в том, что у нее слишком много европейских аналогов и она отстала по сравнению с этими аналогами. А Европа страдает беспредельной практичностью.

4. Южно-русские эфемеры степной зоны – путь в рабство

Огромная куча самых разных южных и восточных земель Киевской Руси смогла получить нужное им железо путем торговли. Железо было у близкой им Византии. Однако Византии требовался товар специфический. Константинополь был тогдашним мегалополисом – более миллиона жителей. А мегалополисы всегда были «черной дырой» в смысле демографическом. Главное, что нужно было этому городу, – рабы. Этакие эквиваленты наших «Джамшутов». А еще девки для удовольствий, мальчики для гаремов, кухарки, няньки, прачки… Киевская Русь в этом смысле была для тогдашней Византии сокровищем. Недаром ведь датчане только что называли ее Русь Городов! Поэтому потенциальных рабов было там пруд пруди. А в обмен «глюпий рюсский» просили самую малость – оружие.

Обратите внимание: не руду, из которой можно произвести то, что на данный момент тебе нужно. Просили оружие. Потому что война. Потому что из мужиков надо делать бойцов, а не кузнецов.

Потому что грабежом можно здесь и сейчас получить много больше, чем выковкой плугов да вспашкой. Потому что боевой клевец да топор кажутся большею ценностью, чем непонятная железная болванка – крица, из которой когда еще большими трудами кто-то плуг да серп выкует. И это называется положительной обратной связью в становлении общественных отношений. Положительной – в том смысле, что на каждое действие приходит больший ответ, который порождает еще большее действие, которое принесет еще больший ответ. Посеявший ветер жнет бурю, та возвращается ураганом, а о том, что потом, лучше и не задумываться. Больше положительного в этом социальном процессе – ничего нет.

Чего-чего, а оружия для такой цели Византия, которой требовались рабы, была рада предоставить с избытком. И поэтому во всех княжествах Юго-Востока тогдашней Руси началась бесконечная, бессмысленная война. Земли черниговские, киевские, смоленские только и делали, что воевали друг с другом, поставляя рабов в Византию, на вырученные деньги покупая оружие, начиная новую войну, и так без конца. Почитайте тогдашних арабских авторов – везде «русские рабы». Почитайте «Витязя в тигровой шкуре» или «Лейла и Меджнун». И тут и там – русские рабы. А на всей территории этой Руси – будущей Малороссии – в головы общества вбивается достаточно простая ценностная модель: «Моя хата с краю», «Главное, чтоб не меня», «Давайте договоримся», а все попытки объединения – неважно против кого – превращаются в бесконечный майдан. Это ужасно, но это реальная жизнь – все эти княжества того периода жили только войной, «была бы движуха, а мы – наваримся». То, что в рабы уходит свое население, ускользало от сознания тамошних обывателей. То, что это подрывает мобилизационный потенциал, сырьевую базу страны, – тем более. И эти ценности эти люди умудрились пронести вплоть до нашего времени.

Самое поучительное во всей этой истории – судьба самой Византии. Можно долго грабить соседа. Можно долго высасывать из него мобилизационный ресурс. Можно долго истощать соседние общества. Только ведь потом придут крестоносцы, а за ними какие-нибудь османы или мамлюки, а потенциальный союзник – тобой же зарезанный – давно в соседней канаве лежит. Теперь подставьте на место Византии княжество Черниговское, Смоленское или Киевское, а на место крестоносцев – Золотую Орду. Сходство – разительное. Это потому, что под воздействием тогдашней Византии общества Юго-Восточной Руси стали походить на нее. Со всеми тамошними олигархами, нищим государством и бесконечным майданом.

5. Северо-Восточная Русь – начало Империи

Особенность земель, которые стали «сердцем России», заключается в том, что тут у нас нет железных руд, пригодных для обработки раннего Средневековья, а те земли, в которых это самое железо можно было купить, были в те годы для нас недоступны. А как мы уже говорили, технологический или социальный скачок общество делает, лишь ежели внешние обстоятельства для него выглядят совершенно безвыходными. И тут уж согласно Тойнби – или общество найдет необходимый ответ, или будет стерто с лица земли этими внешними вызовами.

Наши предки нашли собственный – единственный и неповторимый ответ. Он не имел ничего общего с известной «вспышкой пассионарности». В сущности, наши предки были такими же, как и мы. Однако прочий мир после такого ответа стал их очень побаиваться. Потому что с той поры – с трех великих князей – Мономаха, Долгорукого и Боголюбского, предки наши стали вдруг для всего мира тоталитарными автократами, то есть «монголо-кацапами», – за сто лет до нашествия.

Итак, темные, холодные леса Северо-Восточной Руси. Княжества Ростовское, Владимирское, Суздальское и т. д. Земли – лесные подзолы – по продуктивности замечательные. Вокруг финно-угры, за ними – печенеги и половцы. Датские товарищи, которые раньше давали оружие, жмут вам на прощание руку, говорят: «Всем спасибо», и куда-то в голубую даль сруливают. В принципе всем известно, что оружие есть на югах, в далеком Царьграде, однако далеко он, тот Царьград. Вас зовут Владимир Мономах, вам 13 лет от роду, и вы князь Ростова Великого. Ростов – мерский город, и ваши подданные мери, а не славяне. (За это люди, которых назовут позже «бандеровцами», через много лет назовут вас «первым кацапом».) Ваши действия?

Все очень просто: живете, как жили, однако вы всю жизнь будете пытаться сместиться на юг – ближе к источнику оружия, критичному ресурсу для вас в такой ситуации. По достижении Киева и контроля над порогами движение на юг прекращается. Все просто, логично и очень понятно – вполне в духе господствовавшей тогда парадигмы. Однако что-то произошло. Что-то очень значительное. Это что-то – еще не изменило образа действий великого князя, однако это нечто уже зафиксировано в народной памяти. Почему-то становится важным передать именно «шапку Мономаха». (То, что произошло, отмечено в летописях походя – как мелкий факт. При первом прочтении то, что этот, казалось бы, мелкий факт произошел именно в правление Мономаха, вы скорей всего не заметите. А народная память заметила…)

Следующий важный для нас князь – Юрий (Владимирович) Долгорукий – самый младший сын Мономаха. Как самому младшему, ему достаются самые «никчемушные земли», в самом северо-восточном углу владений его отца. Современники знают, они уверены: тот, кто ближе всех к Византии, тот и прав. Тот, кто контролирует пороги, тот и молодец. Вроде бы… Однако проходят годы, и именно армии самого младшего сына Мономаха перепахивают тогдашнюю Русь, и Юрий восходит на киевский трон, устанавливая контроль за порогами. Возникает логичный вопрос: за счет чего? Армия Юрия уже считается самой мощной, то есть Юрий уже явно получает железо в источнике, отличном от византийского, но источник этот еще не кажется всем значительным. Еще один странный момент: Юрий не живет в Киеве, он все чаще задерживается в своих краях. По-видимому, ему нет нужды ехать в Киев. Нет нужды следить за порогами.

И вот, наконец, сын Юрия – Андрей Боголюбский. Старший сын, князь Суздальский. Обратите внимание на этот факт: жизнь настолько переменилась, что если северо-восток страны получил в княжение младший сын Мономаха, то теперь тот же самый кусок получает уже старший сын Юрия. За время жизни одного поколения жизненные устои изменились настолько, что произошла полная переоценка ценностей. К примеру, князь Андрей начинает княжение с очередного похода на Киев, но там не остается – он срывает ворота Святой Софии, но сам Киев ему не нужен. Его судьба отныне в строительстве крупнейшего тогда государства в Европе, а также моря церквей. Церквей будет столько, что часть из них доживет до нашего времени, несмотря на все катаклизмы, нашествия и реформы. Причем вот эта – какая-то даже в чем-то неестественная для тогдашнего времени набожность – сохранится в веках: ни в одной части прочей Руси не будет такого количества церквей, соборов и храмов. И это тоже важный момент для понимания того, что произошло.

Короче говоря, за три поколения князей, за каких-нибудь сто лет полностью поменялась цивилизационная модель поведения одной сравнительно малой группы людей. Эти люди сделали так, что эта часть страны за каких-нибудь сто лет из Северо-Восточной Руси стала Россией. Просто – Россией. Где же нашли свое железо, из чего создали свою армию эти люди?

Железо они нашли в Средней Азии. Основная масса его пришла чуть ли не из Зеравшана. Но раз они купили это железо, чем платили они за возможность оборонять свои города от тех же печенегов и половцев? Ответ опять же простой и логичный – лесом. Однако просто лес на фиг не нужен был всем этим эмирам и султанам Хорезма, Самарканда и Бухары. Этим людям тоже нужно было самое важное, что было тогда, в Средние века. Им нужно было оружие. Осадные башни, тараны, требушеты и пр.

Все это производилось здесь, внутри Золотого кольца: в Ростове, Суздале, Переяславле, Владимире. Лютой зимой в чащобный Оковский лес шли артели лесорубов. Они должны были на морозе, от которого деревья лопаются, а древесина сохнет, вырубить нужное дерево и до весны, до таянья снегов доставить к ближайшей воде. Там во время весеннего половодья гигантское бревно выводили в большую реку, а оттуда уже вниз по Оке/Волге сплавляли иногда бревно, а иногда уже готовый таран, в Каспийское море, чтобы доставить оружие ко двору Хорезмшаха.

Сотрудничество было взаимовыгодно. Пока Андрей Боголюбский строил свое огромное княжество в Европе, Хорезмшах покорял одну за другой страны Азии и то и дело пытался штурмовать столицу халифата – Багдад. По тем временам – явная заявка на тогдашнюю гегемонию.

В XVI веке в Москве появляются торговые представительства таких стран, как Англия. Англичане прибыли к нам потому, что вся католическая Европа в те годы объединилась в борьбе с англиканскими протестантами, и в Англии тогда искали союзников по всему миру. В Лондон пришел отчет о переговорах английских посланников с Иваном Грозным, а также английских шпионов о России вообще.

В этом отчете был полный перечень того, чем торгует Россия и что в ней есть интересного. Вкратце он выглядел как-то так: «Россия успешно продает за рубеж – лес; пеньку; мед; деготь, шкуры пушных зверей; лен; кожи; масло; оружие». На данном донесении стоит резолюция канцлера ее величества Елизаветы Великой лорда Уолсингема: «Без последнего слова это список товаров африканского варвара. Однако этот пункт – изменил все. Мы будем дружить и сотрудничать». Прошло пятьсот лет со дня резолюции Уолсингема. Если мы посмотрим на нынешний перечень экспортных товаров нашей страны, то выяснится, что место пеньки и дегтя заняли газ и алмазы, но в целом смысл списка не изменился разительно. И уважают нас во всем мире не за мед или лен, а за тот самый последний пункт в донесении, который и отличал, по мнению английского канцлера, Россию от «африканского варвара». Ничего не меняется.

В те времена лучшие стали у мусульман производились исключительно в областях, богатых лиственными лесами, например в Дамаске или Толедо. А вот в Средней Азии для металлургического процесса использовались, извините за подробность, кизяки. Для высокой температуры горения использовался саксаул, однако он легко прогорает, и углерод, поступающий в сталь, попадал туда прямо из кизяка. Примеси, попадающие из кизяка в получаемую сталь, сильно зависели от того, чем вы кормили своего ишака, а стало быть, качество получаемого оружия было низким. В России для этого же процесса использовался березовый уголь, который давал стандартное кристаллическое зерно углерода в стали и самое главное – равномерную скорость и температуру горения, что приводило к стандартизируемым технологическим операциям в ходе всего процесса. Лучшее производство не то, где могут сделать конфетку один раз из ста, а то, где сто раз подряд получаются одинаковые стандартные буханки.

Короче говоря, получилось, что из Средней Азии выгодней и проще послать в Россию железную руду или концентрат – сырец, чтобы обратно пришло оружие, чем возить из России те же баржи с древесным углем. И в тогдашней России удалось адаптировать варяжскую технологию обработки к жильной руде Средней Азии. Технология металлургического производства при этом изменилась разительно. При раскопках русское происхождение мечей и брони теперь можно определить буквально на глаз, настолько качество и структура полученного железа отличались от работы кузнецов Скандинавии и Средней Азии.

Как я уже говорил, столь резкое изменение технологии всегда говорит о том, что общество, пошедшее на такой шаг, было в положении безвыходном. А история говорит, что только те общества, которые приучились изменять технологии производств, вырастили нынешние крупные государства. Те же общества, которые не смогли, а на деле – не научились изменять образ жизни, были впоследствии уничтожены.

Так в XI веке железо русского производства легко вытеснило с азиатских рынков продукцию местных умельцев, и с той поры Россия начинает контролировать весь рынок оружия в Средней Азии, а «русское» там становится символом качества. С другой стороны, отрицательное сальдо в торговле с Россией вкупе с постоянными войнами, для которых нужно было наше оружие, подкосило местную экономику в средневековом Хорезме, и уже по дохнущему от сего кризиса государству пронеслись орды кочевников, этих вечных падальщиков умирающих цивилизаций.

Помер Хорезм, развалилась торговля по Волге, уменьшились доходы в казну во Владимире, всем жить стало хуже, а страна продолжала делать оружие и складировать его, пока были запасы сырья. Потом появились купцы-иноземцы – шибко хвалили, много купили, просили сделать то же самое, но по-новому – изогнутому образцу. Стали слать сырье, да больше прежнего. Начало разрастаться кузнечное производство в стране и еще больше выпускаться оружия. А потом прискакали от соседей гонцы – «мол, некие нехристи прибыли – режут половцев». Посмотрели князья Севера, дело обдумали. Один Константин Ростовский вроде бы кого-то послал, говорят, целых пятнадцать человек, а вот остальные все отказались. Ибо признали они в нехристях новых своих покупателей.

Так и вышло, что в битве при Калке, когда весь Юг России на деле выяснил, каковы в бою те самые покупатели, Север практически не участвовал. Разве что человек пятнадцать ростовских, ну за то Ростову потом кровавыми слезами плакать пришлось…

Удивительная вещь, вроде бы о железе-сырце, саблях изогнутых, березовом угле, фигне всякой рассказываем, а лет через десять давешних покупателей явилось столько, что глазом не обозреть. Ханы ихние, вместо того чтобы пальцы гнуть, смеются да улыбаются. В Братья «Аньда» зовут, говорят: «Хорош урусут, молодец урусут, сделай сабли нам еще – урусут, Харалуг – хын байла, истинный батыр урусут, садись – арака пить будем, баран резать будем, все хоп будет, братья мы будем, хочешь конь, хочешь дорогая кошма. Харалуг делай, арака будет, девка будет, только харалуг делай, хорош урусут, молодец – урусут!».

Вот вроде шутка все, а ведь в те дни никому не было до шуток. Все ж не маленькие, знали, что на кону. Согласно летописям подарил Ярослав Великий весь запас холодного оружия из запасов Переяславля и всех уделов, порадовал покупателей. Да на другое лето сам со своей дружиной походом на Каменец ходил – отвлек черниговцев, не дал тем нормальную оборону организовать. (За это – исторический факт! – монголы по взятии Чернигова часть добычи в Переяславль занесли, да еще извинялись, мол «прошлой зимой немного лишку пограбили, но ведь теперь – все яхши? Хоп – урусут?» – «Хоп. Конечно, хоп. Приезжайте еще».)

И они снова приехали. Опять «харалуг» – сабли понадобились. В Киев тогда собрались с дружественным визитом… Оттуда – галопом по Европам… Надо сказать, прославили русское оружие. Не посрамили.

А потом – вообще здорово. У друзей узкоглазых меж собой заруба пошла. И опять – дай оружие. Дай харалуг да проси что хошь. А из-за войны дорога по Волге чужими татарами перерезана, сырья от этого почти нет, и попросил их тогда Ярослав Великий: «Вы главное победите, друзья! Ведь если вы, твари, эту войну проиграете – я все железо на вас извел, – меня же ведь заживо те же новгородцы сожрут. Победите, прошу вас, мне печи тушить нельзя. Очень прошу!». Обрадовались ханы от таких слов, обнимались и лобызались.

Однако же, пока одни лобызались, другие яды варили. А как одних от других отличить, ежели для русского человека все монголы на одно лицо? Так Ярослава Великого жена Гуюк-хана (врага Вату и Берке) Туракин-ханум отравила. Думала, что один он такой – предатель и ренегат Земли Русской.

Только ради того, чтобы печи работали да приходило сырье, сын Ярослава Александр Невский в Орду приезжал. И как отец ханам сказал: «Замахнулись, так бейте. Только – убейте. Мне печи тушить нельзя. Пробейте путь до руды, памятью отца вас прошу». Обняли его еще раз ханы, слезу пролили – вместе выпили, помянули Ярослава Великого: «Батька твой нам брат был. Будешь нам сыном. Мстить пойдешь?» – «Пойду. Мне печи тушить нельзя».

И пошли они, и прошли всю Среднюю Азию, и стал хан Берке властителем Золотой Орды, а враги его – пищею для ворон. И смеялся хан Татар, и плакал вместе с Благоверным князем Александр Ярославичем, и пил вместе на помин души Ярослава Великого. И породнились они, и отдал Татар свою дочь за Даниил Александровича. Пятилетнюю за трехлетнего – и была великая радость на всей земле. И в каждом городе России строились все новые кузницы, и все больше разжигалось печей, и гремели молоты. Стало небо России – «Сердце Ночи» – то и дело розоветь по ночам.

А князь… Однажды приехал он из Сарая – белый как лунь. Встретил его духовник: «Что там?», а тот в ответ: «Да, ничего. Улыбался». А после молчания: «Постриг хочу принять. Устал я, батюшка».

Принял постриг, стал иноком Федором, потом помер. Когда духовника спросили, не отравили ли князя, тот просто сказал: «Нет. Просто он устал улыбаться». С того самого дня он и стал святым. А в России появилась традиция – верить в доброго царя. В царя-батюшку.

Потому что в империи каждый должен быть на месте своем и знать свой маневр. Кто – деревья валить, кто – железо варить, кто – детей рожать, а кто – страну охранять.

А выше всех царь-батюшка. Ему выпадает самое страшное. Его обязанность – улыбаться.

Так к «справлен наряд», да «помилуй мя, Господи» добавилось «царь-батюшка» да «устал улыбаться». На том и стоит земля Русская.

На карте мы видим, что земли Новгорода лежат в болотисто-озерной зоне нашего Северо-Запада, и в такой же болотистой местности процвели похожие торговые республики Ганзы, бюргерские коммуны Нидерландов и даже появились такие торговые государства, как Венеция с Генуей.

Область Великого княжества Литовского на географической карте аккурат совпадает с зоной распространения широколиственных – светлых лесов на Русской платформе, а «коренные земли» России в точности совпадают с распространением лесов темнохвойных – холодных.

Область Галиции удивительным образом совпадает по ландшафту с зоной гор и предгорий для той же Чехии, и галицийское общество по своей структуре неотличимо от чешского или любого другого малого народа Центральной Европы, а про то, что могло или должно было получиться из населения южнорусской степной зоны, нам неизвестно. Оно полностью заменилось, однако по своему быту и особенностям оно тогда походило и нынче сходно с кочевыми обществами тех же арабов, болгар или тюрок, которые то расцветают на миг, то гибнут в очередной местной Руине.

Таким образом, получается, что социальную структуру страны определяют именно ландшафтные особенности тех регионов, в которых она некогда была сформирована, и мы попробуем разобраться, как именно ландшафты влияют на структуру возникшего общества. При этом надобно понимать, что в процессе роста территории, занимаемой данным обществом (а мы еще рассмотрим условия, при которых происходит данный рост), происходит слияние и взаимопроникновение соседних двух обществ, и результирующее общество иногда оказывается калькой с более сильного или результатом механического смешения исходных двух обществ.

Для того, чтобы понять, как оно тикает, нужно внимательно вглядеться в «кирпичики» любого известного нам общества.

Актеры и Хор, или Принцип составления икебаны

1. Духовенство – мудрецы или резонеры. Цветок – «небо»

Создатель теории древнегреческого театра Эсхил когда-то сказал, что в театре все сводится к отношениям трех актеров, играющих на фоне огромного хора, который все их действия комментирует. Самого старшего и поэтому мудрого из актеров Эсхил при этом называет мудрецом или резонером (в зависимости от рода пьесы), и он должен отвечать в любой пьесе за «голос разума», или на худой конец на его долю приходятся все «умные речи и размышления».

В азиатской же натурфилософии, в искусстве составления живых композиций также утверждается, что она по сути составляется из трех цветков, и самый длинный и над всей композицией возвышающийся называется «небом», и он определяет высоту возникающей икебаны.

Итак, мы знаем, что первый элемент отвечает за то, о чем идет речь в нашей «пьесе» и насколько высоким будет букет. Иными словами, функции Духовенства сводятся к тому, что оно определяет уровень социального развития общества, к примеру развития абстрактных наук и культуры, а также дает государству законодательство и мораль.

Духовенство нужно, чтобы народ знал ответ на вопрос: «Почему так, а не иначе?» И после этого не так важно, как именно построен ответ. Это может звучать: «Так сказал Магомет», «Конфуций учит» или «из Блаженного Августина следует». Дальше идет текст объяснения.

Отсутствие сильного Духовенства в стране приводит к тому, что законы теряют свой общеупотребительный смысл и становятся элементами произвола – аристократического (в случае «басманного» или «Шемякина» правосудия) или буржуазного (в случае примеров, приводимых ОТенри, или историй о Рейнике-Лисе – американского или голландского правосудия). Сама же религиозность в таких случаях (Россия, Пруссия, Англия, США, Венеция и Голландия) из форм различного религиозного фанатизма легко переходит к формам политического различения индивидов. То есть в большинстве случаев русский православный, прусский евангелист, британский англиканец или кальвинист из Голландии затруднится разъяснить особенности догматов своей веры и вряд ли ответит, чем именно отличается его вера от католической (за вычетом разве что самых легко бросающихся в глаза внешних отличий). При этом русский, пруссак и англичанин с голландцем легко могут убить или умереть за свою веру, ибо в данном случае религия становится элементом политической лояльности своему государству, а не собственно вере или же Духовенству в частности. То есть верность аристократическим принципам в данном случае незаметно подменяет принципы религиозные, и этот момент часто путают. Но, впрочем, мы отвлеклись.