Полная версия

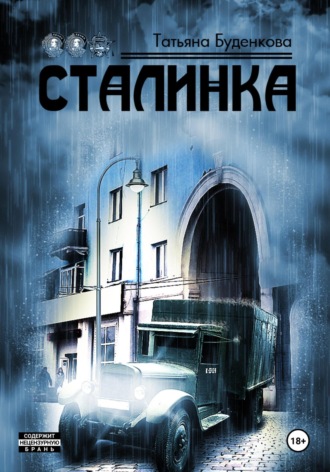

Сталинка

Татьяна Буденкова

Сталинка

Глава 1 Коммуналка

Красноярская осень тысяча девятьсот сорок первого года запомнилась жителям ни золотом листвы, а серыми стегаными фуфайками на женских плечах. Мужчины ушли на фронт. Опустели улицы, притихли скверы. Город зАмер, будто исполинский медведь, готовясь подняться во всю свою мощь. По первому снегу, к середине октября, из прифронтовых западных районов страны стали прибывать составы с укреплёнными на платформах станками и другим оборудованием эвакуированных заводов. Их сопровождали специалисты, имеющие бронь, а с ними их семьи. Холодной и промозглой сибирской осенью вопрос с жильём стоял, что называется, ребром. И без того плотно заселённые коммунальные квартиры, уплотнили. Потеснились, как смогли. Те, кто не устроился на квартиру, выкопали себе землянки. И на берегу Енисея вырос "Копай – городок". Постепенно землянки стали обрастать верхними надстройками, хлипкими и холодными. Кто-то рассчитывал сразу после войны вернуться в родные места, кто-то надеялся получить жильё тут. В это тяжелое время люди строили планы на будущее, потому что никто не сомневался: «…враг будет разбит, победа будет за нами». * Однако просуществовал этот "Копай – городок" более десятка лет. Какие дома, какое жильё? В первую очередь строили заводы. Фронту нужны были пушки, снаряды ещё вчера. Однако оказалось, что холод, скудное питание и тяжелый труд – это ещё не самое страшное. Страшнее казённые конверты похоронок, которые почта приносила с фронта. Война в каждую семью пришла как личное горе. И это личное горе каждого в отдельности, объединило всех вместе общей целью – победить ненавистного врага. Прибывающие составы разгружали и прямо с колёс. Под открытым небом начинался монтаж оборудования на площадках, которым со временем предстояло стать мощными заводами. Крышу и стены возводили потом, вокруг уже работающих станков.

Росли и расширялись действующие заводы. Так завод "Красмаш", ориентированный на выпуск драг, паровых котлов и экскаваторов для золотых приисков, уже в ноябре отправил на фронт первый эшелон пушек. К этому времени в него таким же "походным" порядком влились эвакуированные из западных районов Коломенский завод имени К.Е.Ворошилова, частично Ленинградские заводы "Арсенал" и "Большевик", калужские и сталинградские заводы. Завод "Красмаш" коренные красноярцы ещё более тридцати лет после окончания войны называли "Ворошиловским". А тогда после войны прошло всего четыре года. Ещё не износились солдатские шинели, еще не все зарубцевались раны на теле бойцов, ещё не отплакали матери и вдовы. Ещё шумел ветер в хлипких постройках Копай – городка. Но уже поднимались жилые дома для людей. И вот он первый новый, кирпичный пятиэтажный дом. Широкие лестничные пролёты, на площадках только две двери. Ну да, коммунальные квартиры, те самые сталинки с высокими потолками, просторными кухнями и коридорами. У каждой семьи отдельная комната. В доме паровое отопление, вода горячая и холодная. Жизнь налаживалась.

На третьем этаже добротная двухстворчатая дверь, крашенная блестящей коричневой краской, с аккуратно выведенным номером «31» ведёт в одну из таких коммунальных квартир. За ней большой прохладный коридор. В слабом свете электрической лампочки, свисающей с потолка на длинном витом шнуре, можно разглядеть двери в комнаты жильцов: Сафоновых, Соловьёвых и Давыдовых. Возле каждой двери ситцевые занавески прикрывают деревянные вешалки, на которых зимой и летом располагаются стяжённые на вате пальто и плющевые жакетки – модная вещь в те годы.

А кухня? Большая, светлая. Каждая хозяйка имеет свой кухонный стол. Днём в кухонное окно видно, когда в расположившиеся на первом этаже магазины что-нибудь привозят. Завидное преимущество послевоенной поры. Напротив дома небольшая деревянная будка – сторожка. Из кухонного окна видна как на ладони. Одного мужика с берданой вполне хватало для охраны этих магазинов, а также аптеки, почты и сберкассы.

По вечерам над крышей пятиэтажного дома из труб вился голубой дымок, потому что на каждой кухне топилась обыкновенная белёная печка. Потрескивали дровишки, разносился запах жареной с луком картошки.

Утро нового дня начиналось с невыразимо вкусного запаха хлеба, проникающего через открытую форточку. И жильцы понимали: через широкую арку, разделяющую дом на правое и левое крыло, к магазину подъехала хлебовозка. Выгружают лотки с ещё тёплыми буханками. А кроме этой арки, дом отличался от других свободным пространством между широкими лестничными маршами. Говорили, что вот-вот в каждом подъезде будет установлен лифт. Дом построили в первые послевоенные годы, и дорогущую затею отложили на потом. Но жильцы утверждали, что пусть не в этом, так в следующем году лифт обязательно будет! Уж они-то точно знали.

Дело близилось к вечеру. На кухне Анастасия Петровна Сафонова, не молодая, но ещё статная темноволосая женщина, поглядывая на пару кастрюль и закипавший на печи чайник, чистила картошку. За соседним столом готовила ужин кудрявая черноволосая Мария Давыдова. Хлопнула входная дверь. С работы пришла Анна Соловьёва. Заглянула на кухню:

– Анастасия Петровна, мою кастрюльку поставьте. Супчику сварю.

– Кипит уже.

Вслед за Анной пришли с работы невестка Анастасии Петровны Елена и сын Петро.

– Мама, мы ужинать потом будем. В кино опаздываем.

Петро высокий, стройный, стрелки на брюках – порезаться можно! Чёрная фетровая шляпа, белый шёлковый шарф. Елена, даже на каблуках, только до плеча мужу.

На кухню выглянула невестка.

– «Карнавальную ночь» показывают в ДК «КрасТЭЦ». Так мы пошли?

– Сходите. Ужин я приготовила. – Пётр единственный сын! Овдовела рано, растила одна. – Фу ты!

– Что случилось, Анастасия Петровна? – Мария Давыдова никогда ничего не рассказывала о прошлом своей семьи, но куда деть на общей кухне настоящее? А настоящее – это крупный, кудрявый, как Мария, черноволосый и черноглазый муж Николай, который из-за больной ноги почти не ходил, а всё больше сидел у себя в комнате за круглым столом и читал толстые книги. И трое детей: красавица Зина – молодая копия мамы, готовилась поступать в медицинский институт. И два сына: Мишка, без сомнения папина копия. Коренастый, черноволосый, сосредоточенный на одних ему известных идеях мальчишка четырнадцати лет. И его брат четырёхлетний Юрка, ровесник внучки Анастасии Петровны. Русый, голубоглазый хулиган.

– Обожглась! Ложка горячая. Суп на соль попробовать хотела!

Обычный, как многие другие до этого, вечер в комнате Сафоновых. Под абажуром с золотистыми кистями круглый стол поверх скатерти накрыт клеёнкой с голубыми и розовыми цветочками. В центре красуется селёдочка с лучком и блюдце с хлебом. Три больших тарелки и одна поменьше исходят запахом свежего супа. Внучка Танюшка, явно не желая ужинать, возит ложкой по тарелке и выходит из-за стола самой последней.

После ужина каждый занят своими делами. Анастасия убирает посуду, Елена гладит мужу свежую рубашку, искоса поглядывая на этажерку, где её ожидает «Сага о Форсайтах». Книгу дали до понедельника. На работе список из желающих почитать. Хозяйка бережно обвернула книжку газеткой, вложила закладку, чтобы не загибали уголки страничек.

Петро крутит ручку приёмника «Иртыш». Раздаются звуки вальса «На сопках Маньчжурии». Он замирает, прижавшись к приёмнику, слушает.

–Хороший вальс, – вздыхает Елена.

–Это не просто вальс, Ленушка. Это капельмейстер Шатров так в музыке о погибших боевых товарищах забыть не даёт. Представляешь?

Елена почувствовала, как дрогнул и напрягся голос мужа. И попыталась как-нибудь успокоить его.

– Давняя история…

– Давняя? В феврале 1905года русский пехотный полк попал в окружение японцев. Тогда тоже воевали с ними. Какая же давняя? А им всё неймётся!

– Почему же неймётся? Вроде мир.

– С каких пор? Я что, по-твоему, ещё два года после сорок пятого с японцами в догонялки играл? Демобилизовался, но так и не услышал, что мир у нас… с ними. Выходит, наши ребята… под тот же вальс танцевали!

– Но ведь победили?

– Где написано? Кто сказал? Воюем, побеждаем… ложась костьми в сырую землю, уходим на дно морское! Своими жизнями платим каждый раз! Как бы так зараз рассчитаться? Вот и в той битве с японцами, в Мокшанском пехотном полку боеприпасы закончились. Командир отдал приказ: «Знамя и оркестр – вперед!..»

– Петя!

– Ты… не перебивай! Ты дослушай! Капельмейстер Шатров отдал приказ играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. Ты представь, у них всё оружие – музыкальные инструменты! Из четырёх тысяч солдат в живых осталось семьсот! Из оркестра – семеро. Но прорвали окружение! Думаешь, им жить не хотелось? Думаешь, не знали, на что идут? Умирать страшно, но пока ты жив, не веришь, не представляешь себя мёртвым. А в бою бояться некогда. Страшно до или после.

– Петя, что уж… теперь? Вот, завтра в ДК «КрасТЭЦ» новый фильм «Тайна двух океанов». Название такое загадочное. Может, сходим?

Но Петро будто не слышал ничего, что не касалось погибших воинов.

– А теперь, Ленушка, ты только подумай, вальс помнят, знают, а героев? Кто их хоть раз вспоминал поименно? Где золотом написаны их имена? Теперь! Что уж теперь? Если бы не вальс… так и не вспоминали бы! Героев помнить и чтить, помнить… – Его голос перехватило.

Елена лихорадочно искала, на что бы переключить внимание мужа. Понимала, говорит о тех солдатах, а думает о своих, не вернувшихся с войны моряках.

– Шатров выжил и в честь своих товарищей написал этот… вальс! Он и слова написал, чтобы … павших героев оплакать и одновременно возвеличить! А моряков, а наших моряков?! Вот, смотри!

Петро выхватил с этажерки свой фронтовой альбом.

– Вот Порт-Артур. Лидер «Зенит» 23 февраля 1948 года, старшинский состав. Спроси их, с кем… с кем воевали? А вот, вот… – Фотографии боевых товарищей мелькали на страницах альбома.

– А наши ребята-подводники со «Щуки», где они? Где?!! Ленушка, на дне морском. Мне повезло, спасибо морякам «Зенита», спасли. Я в обломок какой-то вцепился. Говорят, примёрз к нему одеждой, повезло! А знаешь, скольким не повезло?

Лицо Петра изменилось до неузнаваемости. Тонкие ноздри побелели, губы будто что-то пытались ещё сказать, открытый рот, захлёбываясь, хватал воздух.

Елена с трудом забрала альбом из рук мужа. Гладила его руки, плечи.

– Не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Попей воды, губы пересохли. – Протянула стакан, из которого брызгала, когда гладила рубашку. Напряжение медленно отпускало мужа.

– Петя,– Анастасия Петровна как нельзя вовремя вошла в комнату, – на плитке спираль перегорела, посмотри. Я вот запасную купила.

– Хорошо, мама. Я сейчас. – Трясущимися руками выключил приёмник. – Иду. Уже иду.

Глава 2 Горькая правда Анны Соловьёвой

Анастасия Петровна тихонько вздыхала, не в силах отмахнуться от допекавших мыслей. Думала о том, что война большинство мужиков выкосила, а тех, над чьей головой только просвистела её коса, здоровья лишила. Вот и Петя, слава Богу, живым вернулся, но здоровье там, на подводной лодке оставил. На войну-то уходил совсем молоденьким. В январе восемнадцать исполнилось, в мае забрали. А там и война началась. После войны опять горе. Похоронили они с Еленой первенца своего Валерочку. Когда родилась Танюшка, Елену, как положено, через две недели выписали на работу. Тогда Петя заявил:

–Выбирайте: либо ты мама, либо Ленушка – остаётесь дома. Некуда отдавать дочь – ни в ясли, ни в садик – не позволю.

И какой тут выбор? С тех пор Анастасия Петровна домохозяйка. А только пятьдесят лет стукнуло. Только пятьдесят или уже пятьдесят? Это как посмотреть.

Вечер давно перешёл в ночь. В окно заглядывала ночная темень, да виднелись вспышки электросварки. Напротив дома строили завод, возводили будущую заводскую трубу. Говорили, будет завод шёлковые нитки выпускать. Значит, в магазинах шёлк продавать будут. Хорошо бы.

Уснула, только когда светлеющее небо погасило сверкающие звёзды сварки на будущей заводской трубе.

Обычное утро, обычные дела. Анастасия Петровна сварила кашу для внучки и принялась за уборку. Мягкой белой тряпочкой протёрла пыль с комода, этажерки с книгами, приёмника "Иртыш". А когда очередь дошла до гардероба, рука её так и замерла. Блестящую поверхность зеркала, укреплённого на дверке, прочертили трещины, разделив его на три неравные части.

–Ой, матушки мои! – перекрестилась, осторожно смахнула пыль. – К чему бы? Зеркало треснуло. Ох, не к добру. Не заметила когда? Последний раз пыль протирала, целёхонько было.

Присела на край дивана. Под руку попалась игрушка, подаренная Анной Соловьёвой Танюшке. Невольно пришёл на память день, когда ездили крестить внучку. В церковь отправились тайно, хотя, какая тайна, если крёстной матерью пригласили ту же Анну? А всех соседей Петровна вечером пригласила на ужин. Однако и соседи, и Петро сделали вид, что знать ни знают: в честь чего Петровна отменные пироги напекла.

А вечером того дня, убрав со стола и выключив свет, сидели на кухне: она, Елена и Анна.

– Завидую я тебе, Елена, – вздохнула Анна. – Уж очень маленького хочется. Как бы я его любила и берегла, как бы берегла…

– Ой, какие твои годы? Успеешь ещё, – улыбнулась Елена. Анна молча теребила подол.

– Да уж больно Иван пьёт. Может, оттого и Бог дите не посылает? – Анастасия выглянула в окно. Темень, фонари зажглись.

– Я думаю, может, Иван и пить бы бросил, если бы я родила.

– Ну да, жди… как бы ни так. Если мужик пьющий, то дети не помощники и не помеха. Вон Пятков из соседнего подъезда, детей мал мала меньше, а вчера смотрю, за кустиками во дворе, – Елена кивнула в сторону окна, – сидят «охотнички», портвейн на троих разливают.

– А Николай Давыдов, сосед, на виду каждый день. Даже на праздники ни – ни. А уж ему ли не тяжко? И нога искалечена, и со здоровьем не особо, хотя по виду не скажешь. Вроде сильный, крупный мужик, а здоровье где-то оставил. И молчат оба, Мария не особо разговорчива, а уж Николай только когда по-соседски что нужно, это всегда пожалуйста. Правда, тут слыхала… – Анастасия Петровна осеклась, вдруг усиленно начав вытирать и без того чистый стол.

– Участковая врачиха со мной поделилась, что Николай Давыдов в немецком лагере… здоровье оставил.

Неловкое молчание повисло на кухне.

Анна ещё немного помолчала и так же негромко продолжила:

– Видела я лагеря такие во время войны. На ночь глядя лучше не вспоминать. Если там побывал Николай, про здоровье говорить не приходится. Жив остался, уже счастье. Евреев немцы поголовно уничтожали. А что Давыдовы евреи, так то невооруженным глазом видно.

– Опять же, Зинаида и Михаил копия своих родителей: черноволосые, кудрявые, черноглазые, а младшенький Юрка – белокурый, голубоглазый. В кого? – Как бы между прочим поинтересовалась Петровна.

– Мама, если бы не Юркины голубые глаза да русые волосы, разве бы тебе пришло в голову такие вопросы задавать? Сколько сирот война оставила? Может, благодаря Давыдовым на одного меньше стало. Хотя, кто знает?

– Ну и ладно. И не надо знать нам. К чему, зачем? Живём по-соседски мирно, дружно и, Слава Богу. Пьёт твой Иван, что за уши льёт. Зато когда трезвый – куда с добром мужик! Да и где ты другого по нынешним временам найдёшь? А вот ребёнок? И зачем бы я жила, если бы не родился Петенька?

Анастасия выключила плитку, на которой загремел крышкой синий эмалированный чайник:

– Может, чайку налить?

– Я забеременеть не могу… – еле слышно, прошептала Анна.

– У врачей была? – Елена положила свою ладонь на её руку.

– После того раза нет…

Анна глубоко вздохнула и, вдруг решившись, захлёбываясь словами, размазывая по лицу слёзы, заговорила:

– Была я беременная. Да отец ребёнка – немец.

Помолчала минуту, другую и продолжила:

– Не- на-вижу! – Уставилась в темноту остановившимися глазами: – Тогда не могла иначе. Посоветовали мне одну женщину… Дала она настой из трав, я и пила, пока по дороге на работу плохо не стало. Очнулась в больнице. С тех пор в больницу ни ногой. Прямо жуткое видение перед глазами от одного только запаха больничного.

– Дитё-то при чём? Опять же у Давыдовых Юрий. И кому какое дело? Чем бы твой от остальных отличался? Мало ли, сказала бы погиб отец, – рассудила Анастасия Петровна.

– Мама! – Одёрнула Елена, ощутив, как дернулась всем телом Анна.

– Он и погиб. А ребёночек, врач говорила, жил ещё несколько часов. Белокурый, голубоглазый сын!

– Аня? Аня, что с тобой? – Анна забилась в беззвучной истерике. Елена прижала её голову к себе и гладила, гладила по русым волосам. Анастасия подала Анне воды, было слышно, как стучат её зубы о край стакана. Немного успокоившись, вздохнула:

– Иван меня без чувств на улице подобрал, в больницу отнёс. Так и познакомились. Сам-то он репатриированный поволжский немец. – Помолчала горько и повторила: – Немец! Чем с такой болью в душе жить, лучше бы померла тогда.

– Что ты такое говоришь? Всё ещё будет! И дети будут!

Женщины уговаривали, успокаивали и сами верили, что обязательно всё у Анны будет хорошо. Война никого бедой не обделила. Только кому от этого легче? Вот и у Анны никак не заживали раны в душе. И не было от той боли лекарства.

Укладываясь спать, Анастасия рассуждала: если Иван с Поволжья, то почему немец? Кто такие репатриированные и вовсе не знала. Опять же фамилия Соловьёв, не немецкая. Решила, как-нибудь подберёт подходящий момент и расспросит Анну.

Дни одновременно одинаковые и разные, как листочки на дереве, проходили один за другим. Анастасия занималась Танюшкой, домашними делами и ждала вечера, когда все вернутся с работы. Возле входной двери кто-то с трудом попал ключом в замочную скважину.

–Здрасте, – Соловьёв Иван, высокий, крепко скроенный мужчина, еле держась на ногах, ввалился в коридор. Протопал в свою комнату и всё затихло.

Вышла Мария, вынесла посуду после ужина, перемыла её, сказала, что эту неделю их очередь мыть пол в коридоре и на кухне, так она завтра утром и отведёт её. Анастасия ещё стояла у плиты, когда пришли Елена и Петро.

–Мама, ужин не накрывай. Мы в гости и Танюшка с нами, – выглянула на кухню Елена.

И через пятнадцать минут принаряженное семейство отправилось из дома.

Плита протопилась, и мясо для супа Анне Анастасия сварила. Только сама Анна всё не шла с работы. Анастасия посчитала дни. Ну, да, так и есть, конец месяца! Только успевай отсчитывать! Анна работала табельщицей и в конце месяца частенько задерживалась на работе. От протопленной печи по всей кухне распространялось тепло. Электрические плитки, оно конечно, дров не надо, но и дорого, и долго. Пока это на плиточке сваришь – полдня пройдёт. Так и приспособились всей секцией: Анастасия Петровна затапливала печь и ставила приготовленные соседками кастрюльки. Печка потрескивала дровишками, которые хранили в подвале, даже из подъезда выходить не надо. Сразу от парадного входа направо вверх лестничные марши к квартирам, налево вниз – в подвал. Подвал сухой и чистый, с белёными стенами, разве что без окон, а так хоть живи. На входе в подвал – замок, чтоб мальчишки ненароком пожар ни устроили. В каждой секции от подвала собственный ключ имелся. Печи топили все, каждый вечер. В подвале у каждого своя стайка, двери на щеколде, чтобы не открывалась.

–Анастасия Петровна, – она вздрогнула. Задумавшись, сидела без света и не услышала, как пришла Анна:

– Почему без света?

–Ой! Да так. Твой давненько пришёл. Ты не буди. Пусть проспится.

Анна кивнула и, тихонько ступая, ушла к себе в комнату. Вернулась быстро, в домашнем халате.

Чистила картошку и вздыхала, наконец, повернулась к Петровне:

–Анастасия Петровна, вы уж сильно-то Ивана моего не судите. Ему ведь тоже досталось.

– Ну ить… – как-то неопределённо и горестно вздохнула Петровна. Анна, видимо решившись, заговорила:

– Иван меня от верной смерти под исход весны сорок пятого года спас. Жила я на окраине Минска. Город это, Петровна, красивый город… – Она перевела взгляд на тёмное окно, будто там увидела этот красивый город, да так и замерла.

–Ань, Аня?! Суп "убежит"!

–Так вот, немцы-то у нас почти три года стояли. Возле города лагеря смерти. Недалеко от того места где я жила, тоже был такой лагерь. Похоже, в таком же страшном месте Николай Давыдов терпел муки от немцев. А мой Иван по родителям немец.

–Ты говоришь с Поволжья?

–Никогда и никому не рассказывала … – Анна помолчала, набираясь решимости, и заговорила негромко, прерывисто:

– Ну да, с Поволжья… немец. Не знаю, не спрашивала, но, видать, не первое поколение его родственников в тех краях родилось. Потому что, говорил Иван, жили в доме, где дед его и отец, да и он сам родились. Однако вся деревня немецкой считалась. Семья Ивана тоже. Но пришли голодные годы. И тут односельчане стали, как говорили, на родину предков, то есть в Германию возвращаться. Письма приходили, что жизнь там не в пример сытная. Ну, вот и отец Ивана собрал своё семейство, выправил документы и увёз… на родину предков. – Анна замолчала, поднялась и осторожно выглянула в коридор:

– Как бы Ваня не услышал, что вот… рассказываю про нас. Не любит он этого. Говорит, что нет теперь такого русского, который бы согласился рядом с немцем жить. – И тяжело вздохнула.

– Так, наши-то вроде как друзья. Все трое: что твой Иван Соловьёв, мой сын – Петро Сафонов, ну и Николай Давыдов.

– Вряд ли Иван про себя мужикам рассказывал. Прятать ему нечего, стыдиться тоже нечего, только как это принять твоему Петру, похоронившему друзей в морской пучине, оставившему на войне с… немцами своё здоровье? А Николаю Давыдову, прошедшему через немецкий ад?

– Ну, так ить… – покачала головой Анастасия Петровна.

– До войны жизнь в Германии намного легче была. Иван говорил, что уж и приживаться потихоньку начали. А тут война. И получилось, в Германии они русские, в России – немцы.

Анна доварила суп, укутала кастрюлю полотенцем:

– Чтоб не остыл. Проснётся, накормлю.

–А зачем же назад возвращались после войны, если приживаться начали? – Анастасия Петровна поймала себя на мысли: мол, с чего это немец, которому и в Германии хорошо, вдруг в Россию направился? Анна будто почувствовала.

– Вот и вам… всякое думается. Потому и рассказываю, не хочу, чтобы в Иване врага видели. После войны в России рабочие руки нужны. В Германии тоже, но никого не спрашивали. Репатриация. Погрузили тех немцев, кто из России перед войной переехал, в телячьи вагоны и повезли из Германии обратно в Россию. Семью Ивана тоже погрузили в те самые вагоны. Мол, возвращают назад в страну, где раньше проживали. Выдали паспорт, в правах восстановили. Только родители его той дороги не пережили. Похоронил он их на разных железнодорожных станциях. Сначала отца, потом мать. Названия станций на бумажке записал, так и хранит ту бумажку и мучается, что их схоронил, а сам жив остался. – Голос её дрогнул, но, видимо, наболевшая душа не могла более терпеть в одиночестве.

– Твой Иван, как мой Петенька, видать, единственный сынок у родителей был.

– Нет. Говорил, что он младший в семье. Старшие ещё перед войной учиться поступили. Переезжать с родителями отказалась. В России остались. Иван запросы пишет, найти пытается. Пока без толку. Как в воду канули.

Анна опять выглянула в коридор, прислушиваясь, не проснулся ли Иван.

– Кто-то может свои горести и беды на трезвую голову пережить. А кому-то, как моему Ивану, даст водка забыться раз, другой. Вот и ищет потом человек в ней успокоение. А как очнётся того тошнее становится. И опять туда же.

– Мы, женщины, терпеливее мужчин. – Вздохнула Анастасия Петровна. – Тебе тоже не сладко, однако не пьёшь горькую

Анна покачала головой:

– Только от этого терпенья у меня в груди, будто угли тлеют. Я ведь сына по своей вине потеряла. Теперь не знаю, то ли живу, то ли заживо в аду горю.

– Прошлое не вернёшь. Не казнись зря. – Вздохнула Петровна.

Анна, поправив гладко зачесанные волосы, продолжила:

– Возле Минска отцепили от состава несколько вагонов с репатриированными немцами. Видать не до них стало. Фронтовики возвращались. В одном из отцепленных вагонов должен был ехать Иван, уже без родителей. Тёплую одежду ещё по дороге отобрали, вроде обыск. Немчура, мол, одно слово. У кого что было припрятано, давно променяли на продукты. Иван приспособился подрабатывать на стройке. Вот и в тот раз, шёл утром на работу, а тут я на дороге без памяти. На руках в больницу принёс.

Петровна смотрела на соседку и понимала, как тяжело даётся ей этот разговор.

– Моя тётя по материнской линии ещё перед войной в Красноярск перебралась. Замуж за сибиряка вышла. А мои родители в Минске остались. Жили на окраине, свой дом, огород.