Полная версия

Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза

Это похоже на то, когда в пору доброго, тёплого лета входит человек в широкошумный лес и, обрадованный буйством жизни, воспринимает природу крупными картинами: вон сверкают березняки, вот струятся осинники, вон лохмато и зелено дыбятся ельники. Но только дохнёт холодом осень – и каждое дерево горит наособицу. Становятся выделенными по-своему даже малые кустики, незаметные летом чащобные закоулки, разные полянки, бугорки и кочки… Осень сразу подчёркивает особенность каждого дерева и куста, выявляет их собственную мету в общем пламени… Так и стихи ушедшего от нас поэта сразу озаряются светом времени, точно и зримо выявляя заключённую в них меру пережитого, меру душевной правды.

Мера душевной правды в поэзии Сергея Орлова равна правде времени, им пережитого.

Мужество как непреложное действие, как сверка своих поступков с высоким патриотическим примером, всегда сурово в оценках. Для Орлова таким примером неизменно была фронтовая дружба, фронтовая молодость, заслонившая собой Отечество от смертельного удара.

Приснилось мне жаркое лето,Хлеба в человеческий рост,И я восемнадцатилетнийВ кубанке овсяных волос…В окопных потёмках глазами уже фронтовика, чудом оставшегося в живых, он видит себя в довоенной тишине, восемнадцатилетнего и беспечного, не подозревающего, что его скоро ждёт вражеский свинец. Ещё можно, ещё есть малый срок подсказать этому наивному мальчику, чтобы он повнимательней оглянулся вокруг себя, порадовался жизни, открыв ему, что ждёт впереди, но нет… «что положено кому, пусть каждый совершит». И идёт этот мальчик, восемнадцатилетний Серёжа Орлов, прямо в огонь, в смерть, и он же, уже Сергей Орлов, мужественно заключает стихотворение о самом себе такой потрясающей строкой:

И я не окликнул его.Молодость даётся человеку для запаса духовной крепости и чистоты на всю жизнь. Не зря сказано: «Береги честь смолоду». Расслабленность нравственная и физическая в эти годы – кривые дороги в будущее. У Сергея Орлова дорога жизни была прямой. И в самом начале её – фронтовые друзья, танкисты-побратимы, и сам он, лейтенант, среди чёрных снегов, с пистолетом в руке под вражеским огнём… Да, ему было на кого оглянуться, было по кому сверять свой житейский путь до последнего часа. И этот путь пламенем высвечен в его поэзии для нас и для потомков.

Я люблю перечитывать книги Сергея Орлова. И на примере его убеждаюсь, что сила настоящих стихов лучше всего проверяется в обстановке, контрастной с той, какая в них дышит.

Вот я дома, в своей деревеньке, зажатой со всех сторон белыми снегами и сизыми лесами. На стене фотография отца, тоже лейтенанта, тонувшего со своим взводом в волховских болотах и пробиравшегося, как Орлов, под сплошным огнём в сторону Мги, Ленинграда, Новгорода, трижды раненного и сложившего свою голову под Выборгом. В доме тишина, мать, уже старая, седая, заботливо хлопочет в кухне – родной деревенский уют. Я читаю Сергея Орлова – и душа моя, отзываясь на каждую строку, озаряется, скорбит, омрачается, возвышается, и нету для меня тишины, нет покоя.

Вот я в Крыму, в Коктебеле, где много раз бывал и Сергей Орлов. Слепит голубой волной Чёрное море. В распахнутую бухту, обрамлённую причудливыми утёсами Карадага, бегут с белыми гребнями, торопят друг друга тёплые волны. Неслышные вдали, они чем ближе, тем шумней катятся к каменистому берегу и в солнечных брызгах, в мгновенных радугах, в кружевном кипенье разлетаются по выгнутому, бронзовому от загара пляжу. Чудо лета!

Над пёстрым праздничным многолюдьем набережной, над курортной раздетостью зелёными фонтанами всплёскиваются в небо пирамидальные тополя, плывут купы белых акаций, радует глаз лёгкая и прохладная облачность ещё каких-то не знакомых мне деревьев и растений. Чудо мира!

А в книге Сергея Орлова, которую тут же, на пляже, читаю, грохочут бои, лязгают танки, горит Россия. И от дымной гари тех грозных дней горчит в горле, горчит на сердце даже в такой сказочной близости моря. Возникают из небытия живые лица людей, спасших этот мир, воочию встают военные годы, простираются дороги, по которым летела и поныне летит к грядущим дням вдохновенная мысль Сергея Орлова.

Дождинка на лице

Ночью был дождь. Липы потемнели, малина зарделась от капель. Я иду в пристройку деревенской баньки, где в затишье разложены мои бумаги, а сверху на них – книга стихов Сергея Орлова. И я вижу, что на обложке книги сверкает дождинка. Обложка – портрет поэта. И кажется, и мнится мне, что на его лице, столь знакомом и дорогом, живая капля неба. И крупное, прекрасное в раздумье лицо оживает от неё и светится доподлинно, во плоти – будто поэт раздвинул мокрые ветви и приветливо глядит в утреннее оконце.

Без следа исчезну, только где-тоНа земле дождинка упадёт…Эти строки из его посмертной книги «Костры». Она тут, передо мной. Я не стряхиваю с неё дождинку – смотрю на Сергея Орлова. «Без следа исчезну…» Как же он мог такое написать? По своей скромности? Нет, написал он грустные слова по своему космическому ощущению мира. Талант – это дума о великой тайне жизни и смерти, о сущности человека и соответствии его дел нравственному закону бытия. Поэзия Сергея Орлова – именно такая дума, мужественная по-солдатски.

Вчитываться, входить в неё надо неторопливо: она плотно насыщена временем, густотою красок жизни, огнём борьбы за Родину. В ней собран горьковатый мёд значительных истин. Даже сама форма орловского стиха – предельно краткая – высечена мудростью поэта.

Говорят, что ныне модно писать философские стихи. Надо же так извратить суть поэзии, чтобы к ней применять это узколобое слово «модно»!

Лишь наглые бездарности трясутся с ним и пыжатся соответствовать всякой моде, ибо не в силах постичь глубину противоречий нынешнего времени. Философия – ветвь жизни, мода – жалкие прививки на ней. И жалкие, вымученные «философские стихи» сразу же превращаются в паутину ложномыслия, если даже на миг сблизить их с поэзией, подобной орловской. Сергей Орлов весь подлинно философичен. Я уж не говорю о таких шедеврах, как «Его зарыли в шар земной», где трагизм века космичен, а подвиг советского солдата всечеловечен, – в любом стихотворении, хоть раскрывайте наугад, у Сергея Орлова – своя сокровенная мысль, своё звучание души. С его поэзией человеку надёжнее жить в грозном мире.

Толкуют, что ныне в литературе маловато так называемых положительных героев, что ученики средних школ затрудняются при работе над сочинениями в поисках образа современника. С грустью слушаю я такие разговоры и думаю: а разве в поэзии, скажем, Сергея Орлова не создан, не исследован, не запечатлён мощью и красотой лирики широкий, могучий характер русского человека на войне и в мирных буднях? Да талантливейший поэт жизнь свою положил, чтобы остался в его поэзии, а значит, и в памяти новых поколений, благородный образ молодого их соотечественника – защитника и строителя Родины, озабоченного, как ведётся на Руси, судьбами общечеловеческими.

Да и сама жизнь поэта, его личность – это ли не выражение глубинных черт настоящего русского человека!

Но наша средняя школа ещё не прочитала Сергея Орлова, как и других поэтов фронтового поколения. Лишь Александр Трифонович Твардовский прочитан, да и то частично. А ведь в молодых людях, вступающих в двадцать первый век, в непредвиденно сложное будущее, Родине необходимо видеть те чёткие и надёжные черты, которые видела она в юных, непреклонных лицах орловского товарищества.

…Золотится оконце. Звенит ранняя пчела. Дождинка на портрете уже истаяла. И лицо поэта как бы отодвигается от меня в глубь августовской зелени, в рыжие проблески ячменного поля, в синюю даль неба и земли.

Я землю эту попирал ногами,К ней под обстрелом припадал щекой,Дышал её дождями и снегамиИ гладил обожжённою рукой.Прости, земля, что я тебя покинуНе по своей, так по чужой вине,И не увижу никогда рябинуНи наяву, ни в непроглядном сне.Врываются в меня тревожно и больно эти самые последние строки Сергея Орлова и остаются в сердце навсегда, до крайнего моего часа.

Улица

Лето 1978 года. Вологда, не успевающая в редкие солнечные дни просыхать от дождей. На зелёных газонах, как весной, вода, с тёплых крыш вьётся туман, по бульварам в ослепительной капели выстроились берёзы и рябины. Простор, вымытый дождями… Сергей Орлов любил такое состояние природы.

Как бы заново вглядываясь в город, мы с работником горисполкома неторопливо ездим по улицам. Ездим час, другой. Останавливаем машину, выходим, взыскательно осматриваем хорошо знакомые нам места. Мы ищем в Вологде улицу, которую можно достойно назвать именем Сергея Орлова. Улиц, конечно, много, но они уже названы давно и найти, выбрать из множества одну для такого имени ответственно. Однако надо, обязательно надо, потому что поэт через всю свою жизнь и своё творчество нежно пронёс сыновний поклон Вологде.

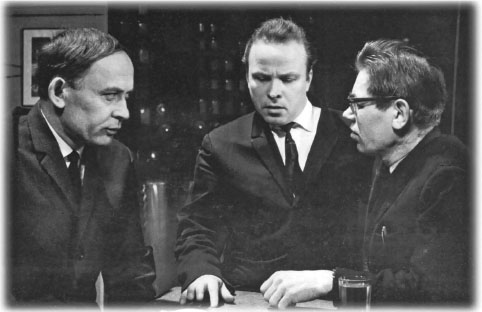

Поэты и друзья: Леонид Бурков, Александр Романов, Сергей Орлов, Михаил Дудин, Энгельс Федосеев на берегу Вологды. 1959 г.

И вот, кажется, эта. Да, пожалуй, эта. Именно эта! На ней желтеет старое здание пединститута, где Сергей Орлов не раз выступал со своими стихами, высится белая громада Софийского собора, которая его изумляла, и привольно плещется зеленью Соборная горка, где он, обдуваемый ветром с реки, подолгу задумчиво стоял и смотрел в заречные дали… Так Вологда утвердила имя поэта в самом своём сердце.

1979Родовое древо

О поэзии Сергея Викулова

Так бедственно покачнулась наша жизнь, что прямо на слуху строки Сергея Викулова:

Всему начало – плуг и борозда,Поскольку борозда под вешним небомИмеет свойство обернуться хлебом.Не забывай об этом никогда:Всему начало – плуг и борозда!..И я, повторяя это замечательное стихотворение, думаю о самом поэте, верном российскому крестьянству. Впервые с Сергеем Васильевичем встретился я в 1948 году, когда ему было 26, а мне 18. Я только что поступил в Вологодский пединститут и таил про себя тетрадку со стихами, а он, фронтовик, уже учился там и печатался в «Красном Севере». Он первый из поэтов заботливо прочитал эту тетрадку и решительно поддержал меня в творческих исканиях. Такое никогда не забывается.

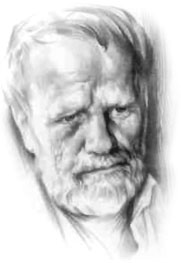

Воин-поэт. С. В. Викулов

И поныне в близкой яви вижу я молодого Викулова в офицерской гимнастёрке (он закончил Отечественную войну в Венгрии капитаном). На его осунувшемся лице серые глаза казались мне огромными, изголуба сиявшими, будто в них таились отсветы, с родины его, с Белого озера. Весь институт уже любил его стихи, и на вечерах в переполненном актовом зале он, статный и высоколобый, ступал на сцену и, широко развернувшись, читал свою «Рыбачку» – знаменитое тогда молодое стихотворение.

Тянут чайки в даль просторнуюИ кличут на лету,А она стоит, задорная,Смеётся на плоту.Свежий ветер треплет волосы,Шумит по берегам.Золотую солнце полосуЕй бросило к ногам…То послевоенное время было трудное и голодное – не во что одеться и нечего есть, а студенческая молодежь такой нужды словно и не замечала – она жила наукой и поэзией! Мы в обморок падали от истощения, а от книг, от стихов не отрывались. В народе горела надежда на своё завоёванное будущее, а в нас, юных, кипела победная гордость жизни! Поэтому свою первую книгу стихов Сергей Викулов и назвал «Завоёванное счастье».

И если глянуть глазами тех – пятидесятых – лет на сегодняшнюю нашу разруху, творимую по чужому наущению и плану, то можно ужаснуться и подумать, что власти, правящие Россией, сошли с ума. И, обезумев, добровольно вскинули руки и поползли на коленях за долларом на Запад. Вот что значит растрясти в политических страстях своё национальное достоинство и позариться на позолоченный капкан чужих миллиардов!..

С. Викулов, А. Романов, Н. Шумилов

Уж до поэзии ли теперь! Ведь поэзия – это свободный порыв к истинам, ещё не познанным, и к красоте, ещё не виданной. Поэтому и самый первый знак утраты своего национального будущего – это исчезновение из народной жизни именно поэзии и искусства как её светоносности и радости.

Оглядываюсь с гордостью назад:Прекрасно родовое древо наше.Кто прадед мой? Солдат и землепашец.Кто дед мой? Землепашец и солдат.Солдат и землепашец мой отец.И сам я был солдатом, наконец…Так звучит надо всей нынешней разрухой жизнеутверждающий, заставляющий вспомнить, кто мы есть и откуда идём, поэтический голос Сергея Викулова. У многих поэтов опускаются теперь руки от безысходности, а он упорно ищет просветы и выходы из трагедии нашего крестьянства…

И недавние его стихи звучат свежо и мудро.

О, не казнись раскаяньем напрасноИ не таи на прошлое обид:Что сделано – то нам уж не подвластно,Подвластно то, что сделать предстоит.1995Путь правды

О Василии Белове

Давно ли, кажется, жёсткие полки укачивали нас с Василием Беловым в поездах, уходивших из Москвы в Вологду. Мы располагались в вагоне высоко, друг против друга, и совали под головы вместо подушек свои студенческие рюкзаки. Внизу шумел и затихал народ, там уже вязко, словно тина, оседали сны, не поднимаясь до нас, возбуждённых дорогой к родному краю. Впереди простиралась целая ночь уединённых – полушёпотом – разговоров. Ах, о чём только мы и не переговорили тогда!

Радостно открывать друг в друге сходство пережитого и передуманного. Дорого видеть понимание твоей души близким человеком и чувствовать, что и его душа доступна тебе. Щемяще сладко делиться с ним обступающими тебя впечатлениями и замыслами и вместе замирать от волнения перед их грандиозностью. Тревожно подъезжать издалека, после долгого перерыва, к своей родине. Глядя в утреннее окно вагона, мы затихали и уже молчаливо, неотрывно смотрели на мелькавшие, летевшие навстречу нам поля и деревеньки. Мы с какой-то неизъяснимой болью замечали в них такие перемены, которые не видны были равнодушному взгляду. Это текла земля нашей судьбы и нашего творчества. Давно ли, кажется, всё это было…

И вот Василию Белову – пятьдесят лет. Юбилеи настигают нас внезапно. Юбилеи жизни, а не работы. Работа не знает юбилеев. Позавчера окликает он, Василий Иванович, меня на улице. Идёт стремительно, в лёгкой ладной куртке, в молодцеватой кепке, взбодрённый октябрьским холодком. Свеж лицом, глубок взглядом, крепок походкой. «Куда торопишься?» – спрашиваю. «А, – машет рукой, – всё юбилейные заботы, а дело опять стоит». Смотрю я на него, удивительно талантливого человека и мужественного работника в русской литературе, и радуюсь, что судьба когда-то свела нас вместе, одарила дружбой, а главное, радуюсь тому, что он, Василий Белов, есть в жизни нашего народа, есть в нашем тревожном и сложном времени.

В 1965 году Александр Яковлевич Яшин в одном из многих писем, помимо всего прочего, писал мне: «Васю Белова слушайте и даже слушайтесь (простите меня за откровенные поучения). Поймите: это очень большой талант, большой писатель и умница. Это – редкий человек. И никакая дурь ему никогда в голову не ударит, он – сила. Дорожите дружбой с ним, не пренебрегайте его советами, даже молчаливыми… С ним Вы не собьётесь с пути правды и подлинного искусства. Верьте мне в этом, Саша! И бойтесь карьеристов, дельцов от литературы, чиновников…»

Как всегда, Яшин проницателен. Прошло семнадцать лет, как это написано, и что ни слово – чистая правда. Он первый усмотрел в Белове, увлечённом поначалу только поэзией, будущего прозаика. Я помню тот семинар, когда он ошеломил нас, тогда молодых поэтов, этим своим решительным заключением. Теперь, конечно, с улыбкой вспоминаешь и думаешь о том времени. Ведь Яшин тогда отнюдь не отваживал Белова от поэзии, он просто почувствовал в его стихах основу таких будущих холстов, которым требовался именно прозаический размах. Таким Белов и стал – большим поэтом в большой русской прозе.

Откройте его знаменитое «Привычное дело» – это одновременно народная повесть и народная поэма. И вот что поразительно: сколько ни перечитывай «Привычное дело» – в душе у тебя всё то же волнение, что и в первый раз. С начальных слов «Пармё-ён? Это где у меня Пармёнко-то? А вот он, Пармёнко…» охватит всё твоё существо тепло родной речи и радость узнавания Ивана Африкановича, Катерины, их большой семьи, всего деревенского их соседства, всего неразрывного – от земли до неба – их окружения, вплоть до скрытого в траве родничка и коровы-кормилицы Рогули. И вдоволь ты переживёшь всего, склонясь над этой книгой: и отрадное удивление перед цельностью характеров, и глубокое потрясение вместе с этими добрыми людьми в пору невзгод, и потешные минуты от их смешных поступков, и невольные слёзы от их горьких утрат.

Не тускнеет с годами, – наоборот, полнится светом эта повестьпоэма. Сколько критических копий было изломано в спорах об Иване Африкановиче!

К нему подходили с разными мерками и с разных сторон – ведь у нас иные критики непременно хотят вписать в паспорт любого литературного героя, кто он такой. Но подходящего определения, пожалуй, и по сию пору не сумели подобрать для Ивана Африкановича. В его чистой душе сталкивалось истинно крестьянское представление о жизни с искривленными волею разных причин колхозными обстоятельствами. А в сознании билась пытливая дума о вечном и временном бытии природы и человека. Он тот обыкновенный русский человек, на котором от века держалась трудовая основа всего государства. Для него привычным делом было пахать родную землю и воевать за неё, растить детей и перемогать непосильные для других житейские тяготы. Такие мужики, как он, были в каждой русской деревне. Впрочем, может быть, и сегодня они кое-где ещё есть.

И многие писатели, конечно, видели их, а разглядел – один Белов. И ввёл своего Ивана Африкановича в русскую литературу, как в вечную жизнь. Так в чём же секрет такого писательского воздействия на ум и сердце читателя? Причём читателя самого широкого, от академика до колхозника. Где тут зарыта тайна? А тайна, оказывается, – в самой правде беловского письма. Он нигде ни на вершок не отступает от неё. Он не поддаётся соблазну красивой фальши. В спорах, чтобы озадачить противника, всегда бросают в лицо фразу «Правда правде – рознь». Да, много в мире есть такого, что вроде бы похоже на правду. Всё зависит от того, с какой нравственной и исторической точки зрения смотреть на ход жизни. Василий Белов честно, без шор, смотрит на жизнь с народной точки зрения. Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Это даже очень трудно. Но истинный талант – зоркие глаза своего народа.

В. И. Белов. Рис. В. Сергеева

Откройте не менее знаменитые, чем «Привычное дело», другие произведения (не повернулась рука, как обычно, написать слово «вещи») Василия Белова: «За тремя волоками», «Вологодские бухтины», «Плотницкие рассказы», «Кануны» – да что перечислять! – вот где правда народной жизни, не процеженная через робкий рассудок, а выплеснутая из сердца со всей любовью, скорбью, беспощадностью и верой в Россию. Как бы ни была трагична правда, но если она действительно правда, то всегда очищающе молодит жизнь и оборачивается высокой, редко кому доступной поэзией откровения. В этом принципе – весь Белов. В этом – покоряющая сила его мужественного таланта.

Писателя не раз и не два упрекали в идеализации старины, даже обвиняли в патриархальщине. Можно представить, как это горько отзывалось в его душе. Несправедливые слова тяжелее всего. Но вот на шестом съезде писателей СССР Фёдор Александрович Абрамов в своём страстном выступлении сказал: «Нет, не идеализация это патриархальщины, не пресловутая тоска по уходящей избяной Руси, как иной раз с такой бездумной легкостью и даже высокомерием вещают некоторые критики и даже некоторые писатели, а наша сыновняя, хотя и запоздалая, благодарность. Вместе с тем большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколения – это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал и нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний…» Помню, как всколыхнулся зал в Большом Кремлевском дворце от этих простых, как сама правда, слов, как дружно и горячо аплодировал Фёдору Абрамову.

Да, надо удержать в памяти многовековой духовный опыт русского народа, нравственный потенциал и нравственные силы старших поколений, чтобы увереннее и надежнее строить нынешнюю жизнь и смотреть вперёд. Я думаю, что именно эта забота толкнула Василия Белова к очеркам о народной эстетике, объединённым в книгу «Лад». Вот что значит писательское чутьё задач времени! Белов отложил в сторону свои художественные, рвущиеся на перо замыслы и принялся за подробнейшее исследование прежнего народного мироустройства, труда, быта, семейных отношений, ремесёл, праздников и будней, то есть всего былого порядка жизни, выработанного тысячелетним опытом на Руси. И это не этнография, а нравственнофилософское обобщение народной культуры в самом широком её понимании.

Труд, кажется, непосильный для одного человека! Однако Василий Белов его исполнил. Однажды он мне сказал, что эту книгу может дополнять каждый читатель, ибо опыт народной жизни неисчерпаем, что он хотел бы, чтобы книга была издана с запасными чистыми страницами для таких читательских добавок. Увы, бумаги в стране пока не хватает. А впечатление от этой единственной в своем роде работы писателя огромно. Номера журнала «Наш современник», в котором печатался «Лад», читались нарасхват. Значит, так велика теперь потребность в литературе философско-нравственной, исторической глубины!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

1930-й год – «коренной перелом в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию» (статья И. Сталина «Год великого перелома»).

2

Критик В. Гусев на одном из совещаний СП СССР в 80-х гг. прошлого века утверждал: «А всё-таки есть вологодская и проза, и поэзия! Она поставила и разработала в ХХ веке вопрос: в чём прочность человека? Вологодский характер – это драматическая цельность русской натуры…» («Красный Север». 22.04.1986. № 93 (20657)).

3

Не только об А. Яшине и Н. Рубцове, но и о С. Викулове, С. Орлове, В. Белове, С. Маркове, О. Фокиной и многих других своих замечательных современниках писатель создаст полноценные литературные портреты и очерки. См.: Романов А. А. Ради светлости дня. – Вологда: Книжное наследие, 2010.

4

Очерк А. Романова «Думы о Сергее Орлове».

5

А. Яшин писал в 1959 г.: «Нам ещё всё не хватает лирической философии, размышлений о жизни, откровений души… Не надо умалять значения своих переживаний… Душу свою надо вложить в поэзию, чтобы завоевать душу читателя…» (архив А. Романова).

6

«Я – крестьянский росток. Мне особенно понятны Есенин и Клюев. Блок велик, но – из книг…» (архив А. Романова).

7

Кудель – моток льняной пряжи.

8

Романов А. Коротко о себе. Избранное. – М.: Современник, 1990. – С. 6. Собственно, память и есть «символо-творчество» (П. Флоренский).

9

Романов А. А. Последнее счастье. «Опираясь на пережитое…». Ответы на вопросы газеты «Вологодский комсомолец». – Вологда, 2003.

10

Слова эти показались нам, сыновьям писателя, Сергею и Александру, настолько сильными, что мы решили взять их для названия этого трёхтомного Собрания сочинений А. А. Романова.

11

Писатель пришёл в своё время к такому выводу: «В запальчивом слове нет истины, а в газетном – правды».

12

Ришо́нка, ришо́ночка – чистая речная вода. «Сходи-ко, дедушко, на реку, ещё ришоночки водицы попью… Охота… Чистой да студёной… (божатка перед смертью)» (архив А. А. Романова).