Полная версия

Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза

У каждого человека, радеющего за Россию, своя встреча с Дионисием. Каждый волен представить и понять его по-своему. Я же впервые пришёл в Ферапонтово ранней весной лет тридцать назад, и храм открыл мне тяжёлым амбарным ключом инвалид Отечественной войны Валентин Иванович Вьюшин. Надо поклониться памяти этого сурового подвижника, жившего на нищенской зарплате, но спасшего храм от окончательного разора. В его смуглой худобе, в огненности тёмного взора, в стуке деревянной ноги по камням монастырского двора – во всём непреклонном облике Вьюшина просквозили для меня благородные мужицкие черты из времён Дионисиевых. И он открыл туда тяжёлые врата.

Лишь ступил я под своды, как храм объял меня со всех сторон такими живыми взорами, что я смутился от прямоты и близости их. И дивным показалось, что и опустошённый храм не был пуст: в нём длилось безмолвное таинство и моление скорбящего Духа. Вглядываясь в лики святых, я присмиревшей душой осознавал, что вот и я, пришелец из безбожного мира, не чужд им, и на меня нисходит их тихое благословение. И было необъяснимо радостно оттого, что в холодном этом храме от Дионисиевых росписей исходили золотистые веяния, ощущаемые мною как прикосновение тепла. Откуда же бралось это тепло, если стены – лишь тронь – были так студёны? Но эти чуть уловимые токи, возникавшие словно бы от незримых крыл, и впрямь касались моих надбровий, когда я вглядывался в проливной свет летевших надо мной ликов.

Я вскинул взгляд в надвратное пространство алтаря и замер на месте от пронзившего меня взора Богородицы. Огромные глаза, таившие счастье и муку материнства, казалось, вопрошали с высоты, понимаю ли я жертвенную благодать жизни? И неотступно ширясь передо мной и во мне, эти глаза видели всю мою потайную сущность, и я, может, впервые так тревожно оцепенел, стоя перед неотвратимым ясновидением. Право же, в тот миг я вовсе позабыл, что это – всего лишь огромная фреска, творение рук человеческих, а не развёрстые божественной силой небеса.

И белые блики, всё более и более сиявшие из глубины тёмных зрачков, и задумчивая молитвенность лица, обрамлённого лиловым хитоном и склонённого с живым участием ко мне, как и к любому, входящему в храм – вся озарённость Богоматери с младенцем Иисусом на руках была прямо-таки пронизана каким-то таинственным магнетизмом, который я ощущал как тёплые круги восходившей во мне радости. И давнее, первоначальное это видение Богоматери потом уже постоянно всплывало во мне в минуты горьких житейских неурядиц. И много раз возвращался я в Ферапонтово, чтобы прикоснуться к этой живописной тайне Дионисия.

Подобное же впечатление живой яви исходило на меня и от образа Николая Чудотворца. Я с детства помнил его, старичка с белой бородкой, затрапезно жившего у нас в кухонном уголку, на тусклой иконке. А здесь, в храме, он возник в золотистом нимбе и глянул в меня оберегающе, и повеяло в душу покоем, а белизна седин его коснулась ресниц моих ласковой святостью. И сразу вспомнилось мне своё детство, и увидел я там, как дед с бабушкой жарко крестятся перед кухонной иконкой и просят заступничества у него, святого Николая-угодника.

Моление на Руси – очистительное таинство человеческого духа. Оно не только испрошение помощи у Бога, покаяние перед ним или благодарение его, а первей всего собирание в себе личных сил, всей моготы своей перед трудным делом или опасной дорогой. Это и светлое напряжение собственного ума-разума, и беспощадное осуждение в себе дурных слабостей, и жаркое – в слезах – поименное поминание умерших или убиенных на войнах родных чуть ли не до третьего колена. Да, моление на Руси – это выявление в себе духовной жизнестойкости. Но народ наш не так-то прост, не зря же изрёк: «На бога надейся, да сам не плошай». Однако народом же и замечено, что даже самое тяжкое усилие всё же легче даётся верующему человеку, ибо оно, сопряжённое с молитвой, вдвойне и жарче, и плодотворней в своём свершении, нежели то же самое усилие для человека сугубо высокомерного, с выстуженным сознанием атеиста. Ведь атеизм – это наукообразный гололёд: редкие безумцы проходят по нему, не заморозив души или не свихнув головы. Но атеизм ещё и злобный оборотень: сживая со света православную религию, сам же и утверждается на место её как религия уже политических догм, а может, и ересей, сродственных с теми, какие яростно внедряла на Руси в XV веке тайная община еретиков во главе с неким Сахарием.

И Дионисию в ту пору была, конечно, ведома их пагуба, творимая в кругах Московского и Новгородского духовенства, их соблазны и искушения телесностью, питиём и златорадением при дворе царя Ивана III Великого и среди полоротых мирян. И не оттого ли он, Дионисий, самый именитый на Руси изограф, по первому же зову бывшего ростовского архиепископа Иосафа кинулся из развращённой Москвы в далёкую и безвестную Ферапонтову обитель, чтобы изукрасить в ней «чудно вельми» собор Рождества Богородицы. И укрепить душу и волю свою сокровенной близостью с теми старцами Кирилло-Белозерского монастыря, которые призывали мирян и братию к нравственному самоусовершенствованию и указывали им путь к нестяжательству и духовному самоочищению «через умное и сердечное делание».

Среди них мудрейшим был Нил Сорский. Он вталкивал в пошатнувшиеся от ересей умы, что «съсуди злати и сребрени и самые священные не подобает имети для алчбы, тако же и прочая украшениа излишня». И ушёл, непримиримый, из обогащавшегося землями и золотом монастыря, чтобы со своими единоверцами Гурием Тушиным и Вассианом Патрикеевым обустроить в двадцати верстах от Ферапонтовской обители на речке Соре свои «нестяжательские» скиты. Нил Сорский был терпеливым наставником людей в их слабостях и скорбях мирских. Он не видел греха в том, что если человеку не по силам указанный путь, то надо, как он советовал, «преложить помыслы на иную некую вещь Божественную или человеческую» и заключил: «но горе нам, яко не познаем душ наших, не уразумеем, в кое жительство звани быхом…»

Каким суровым упреком нам, и впрямь не разумеющим, «в какое жительство мы званы были», доносится из ХV века голос, увы, незнаемого нами по невежеству своему великого соотечественника. И неведомо нам, что когда-то на Руси жизнь людскую утверждали «через умное и сердечное делание». И не расписывали её по пятилеткам, а вседневно и всеучастливо вкладывали свои труды в неделимость времен и в будущее шли, как в подвиг. Вот Нил Сорский. Вот Дионисий… А мы-то, нынешние, до того испоганились, измельчали, предали своё великое прошлое, что ни о каком духовном самоусовершенствовании и думать не желаем. Лишь по рабской привычке опять надеемся, что жизнь на Руси наладится кем-то и без нашего «умного и сердечного делания»…

Вот пишу это и, право же, чувствую на себе чей-то пристально укоризненный взгляд, наплывающий издалека, из-за вологодских лесов, может, из времен Дионисьевых. И силюсь уловить и понять его, но исстаивает он, чтобы возникнуть заново с ещё большей тревогой. Уж не зов ли это в дорогу? Туда, опять туда, где Дионисий «со чадами», сыновьями Феодосием и Владимиром с 6 августа по 8 сентября 1502 года свершал главный свой подвиг – великопразднично расписал новый храм Рождества Богородицы. Он так озарил его своей кистью, привнес под каменные своды столько мягкого света, нежной лазури, ангельского простора, что новый храм в Ферапонтовской обители предстал перед прихожанами и монастырской братией воистину Собором Великого Материнства. И это деяние исполнено было за дивно короткий срок – всего за 34 вдохновенных дня. Вот взлёт гения!

И бродим мы здесь с художником Евгением Соколовым. Он здесь давножитель. В деревеньке Леушкино на Цыпиной горе гостеприимно гнездится в яблоневом саду дом его крепкий, старопрежний, а в доме холсты с зорями и закатами, с куполами и озёрами Ферапонтовской Руси. Он, кажется, первый из вологодских художников дерзнул испробовать Дионисиев опыт: писать местными красками. В его мастерской собрано тысячи камушек – и всяк со своим тоном и вызовом. Растирай да пробуй! Но дело это трудное, даётся не всякому. Евгений Соколов сумел его понять, освоить, и потому так свежо запечатлел на своих полотнах «Прощальная пора», «Бородаевское озеро», «Ферапонтово», «Ольгина роща» очарование тишиной и задумчивостью о минувшей жизни.

Николай Рубцов, любивший гостить у художников на Цыпиной горе, зримо и тонко выразил это духовное состояние природы.

В потемневших лучах горизонтаЯ смотрел на окрестности те,Где узрела душа ФерапонтаЧто-то божье в земной красоте…Цыпина гора, исхоженная в XV веке великим Дионисием – ныне задушевное пристанище вологодских художников, их потайной Олимп, скрытый в лесах от чёрного сглаза. Там на самом солнечном взъёме, в деревеньке Гора, у столетнего дуба, рассечённого молнией, но воспрявшего уже двумя стволами ввысь, притих дом другого художника – Владислава Сергеева. Он известен как тончайший график, заставляющий всякую свою линию светиться и петь. Его знаменитые листы «Воспоминание о Ферапонтове», «Озеро», «На качелях» овеяны летучей красотой и неизъяснимым трепетом русской жизни. Право же, в них что-то от фресок Дионисия – вот эта округлость и стремительность линий, таящая в себе энергию чуда…

Но чу! Из-за Ильинского озера, из-за Бородаевского, с Ферапонтова холма плывёт по всей округе колокольный звон. Люди выбегают из домов и затихают в радостном изумлении. Леса, поля, холмы древние и воды тростниковые – вся земля окрест внимает этому торжественному благовесту, случившемуся впервые за последние глухих полвека. И мы торопимся туда, в Ферапонтово.

И узнаём, что на звоннице Собора Богоматери установлены колокола, отлитые в Воронеже кооперативом, и завершены приготовления к пуску старинных церковных часов, изготовленных русскими кузнецами в 1635 году. Они старше Кремле́вских курантов и древнее их в России ныне уже нет. Восстановил же их талантливый инженер из института ядерной физики Юрий Петрович Платонов. Приехал он однажды в Ферапонтово, увидел на часовне полюбившегося ему Дионисьева Собора разбитые древние часы и загорелся упорством восстановить их. И восстановил, и связал их механизм с колоколами – и всё это сделал совестливо и бескорыстно. Вот оно, «умное и сердечное делание»!

Звон новых колоколов и ход старинных часов – это ли не радость Ферапонтова! Но она горько омрачена нравственной глухотой властей, отказавшим наотрез здешней общине верующих молиться хоть в какой-нибудь из четырёх ферапонтовских церквей. Будто монастырь этот строился и созидался на протяжении веков не для духовных служб и нравственного оздоровления народа, а лишь для музейного поглядения. И любые резоны в защиту «чистой» культуры и отчуждения верующих от этого искони церковского места святотатственны и противонародны.

Вот тут, пожалуй, и задумаешься о том, что Дионисий – великий художник не столько нашего прошлого, сколько нашего будущего, ибо его божественная светоносность может оказаться необходимей, чем прежде, в предстоящие годы для одичавшего в безверии и погибающего в нравственных язвах русского народа.

1995«Дионисий» Валерия Дементьева

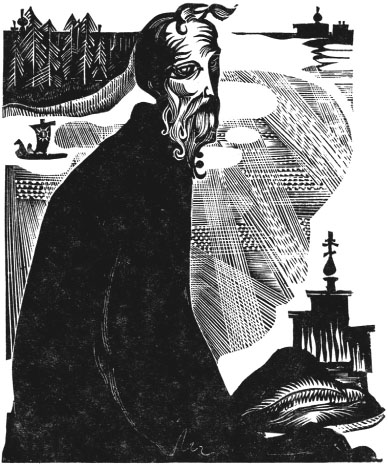

Бродил я не раз по холмистым берегам Бородаевского озера, силясь своим воображением заглянуть в год 1501. И уже мерещилось мне, будто и впрямь вижу самого Дионисия, остановившегося в раздумье на озёрном приплёске – только вот лицо его затенено вскинутой ладонью. Вот-вот сейчас он опустит руку, и лицо увижу… Но на месте этом оказывалась ёлочка в тёмном монашеском одеянии…

В человеке неодолимо живут два устремления – заглянуть в своё глубокое прошлое и своё близкое будущее, чтобы твёрже пройти свой путь и обрести душевное равновесие. Но то и другое – запертые золотые ларцы. Тем упорнее и мучительнее бьётся человеческая мысль, чтобы отыскать ключи к этим золотым ларцам, и если не открыть, то хотя бы полуоткрыть их и раздвинуть над своей дорогой глухую стену времени.

И когда я впервые прочитал повесть «Утешение Дионисия», то сразу почувствовал, с каким упорством искал этот ключ Валерий Дементьев в летописях, в древних письменах и в свидетельствах знатоков иконной живописи. И ему, к счастью, удалось найти этот ключ и полуоткрыть глубину веков. Радостно это чувство – ощутить себя свидетелем, как бы очевидцем столь далёких уже событий и лиц, будто стоишь у деревянной, рубленной в лапу монастырской ограды весной 1501 года или бредёшь по ромашковой тропе возле Бородаевского озера, на приплёсках которого ищет Дионисий охристые, янтарные и голубые камни.

Весенним светом высвечено усталое, белобородое лицо знатного иконника, сухим блеском полны его глаза. Он весь – в думе, властно охватившей его, о своих чадах-сыновьях («как бы не иссякла, не растворилась в мелочах их сила взыскующая, духовная»), о жизни («справедливости, благолепия и мира жаждут люди»), о ремесле своём («дабы потомки не променяли простых речей на краснейшие»). Не краски он клал на влажные стены собора – душу свою положил, думу долгую и мучительную, потому и горение такое в храме. И всё это не на византийский манер, а на свой, русский.

Крупно, зримо рисует Валерий Дементьев жизнь Ферапонтова монастыря в его драматическом моменте. Сталкиваются две разные силы: кликушество в образе юродивого Галактиона, усмотревшего в радостных фресках великого старца смешение божественного с мирским, и сам Дионисий «со чадами Феодосием и Владимиром», выражавшими в иконописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Это извечное борение, мучительное и тяжкое, не минуло и Дионисия. Лишь одним утешением ему служила мысль о своей пользе для Руси.

В горькие минуты он обращался только к Ней… «Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих – князей в златотканых одеждах, святителей в бархатных саккосах, служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых мужиков в сермягах да жёнок их в холстинковых сарафанах. Многолюдна ты, матушка – Русь!»

Дионисий в Ферапонтове. Грав. Г. и Н. Бурмагиных

Определённо можно сказать, что в нашей исторической литературе пока нет более значительного художественного изображения Дионисия и его времени, чем эта повесть Валерия Дементьева. А образ самого Дионисия в двух поворотах, созданный гениальным пером и резцом Генриетты и Николая Бурмагиных, – это истинное чудо.

1995«В минуте грозы – на столетье беды…»

Эта поэма вскипела первыми строками, словно горячими бороздами, в 1917 году, когда по мятежной Руси прокатился наконец-то Декрет: «Земля – крестьянам!».

Алексей Ганин в ту пору только что вернулся из-под Питера, из прифронтового лазарета, в родное Присухонье. Он взахлёб дышал суровой мужицкой волей. И небывалые события, казалось, уже невозможно было выразить речью обыденной, что дедовская стружка – она хоть и запашиста, а выше верстака не вьётся. Требовалась речь прямо-таки поднебесная, озвученная эхом древнеславянских времён, когда Микула Селянинович впервые расчищал нашу землю своей богатырской сошкой. Вот так высоко Алексей Ганин ухватился за Декрет о земле! И в огромное поле своей поэзии гулко вывел внука Микулова для великого праздника – для свободного хлебопашества.

…А в думе у парня:«Вспахать бы всё поле,Вспахать бы все горы,Доехать до края земли,Где синие рощи в туман прилегли,Где вольная воляИ Лады кольцо золотое…»Это вековечная дума не одного Микулова внука, а и самой Земли, уставшей от людских междоусобиц. Именно поэтому «Былинное поле» так широко распахнуто в космос, так яростно гудит противоборством вселенских сил добра и зла. Но Алексей Ганин, в отличие от пролетарских поэтов двадцатых годов, вздымавших молоты и маузеры до звёзд, свой космизм «выпахал» в поле русской мифологии, в том поле народных верований, по которому впереди него шли Сергей Есенин, Николай Клюев и Сергей Клычков.

Казалось бы, в образе былинного пахаря уже не таилось поэтической свежести, однако Алексей Ганин нашел её: он живописует не лик, а движение Микулова правнука. Под горизонтом, как под сводом времён, вырастает пахарь из земли. И всё ближе, всё крупнее, всё громогласнее движется к нам, сегодняшним. А сама поступь богатыря крупнит и всю сопутствующую ему жизнь. Вот откуда исходит свет поэзии – из трагизма движения. Может, потому и много в России поэзии, что горя в ней, терпеливой, много! Но разве в этом наша судьба?

Вот и правнук Микулы окликает с холмов захудавшее крестьянство:

…Где вы, соседи, запечные люди,Древнюю ширь не пора ль расчищать?..Гей, одевайте рубахи багряные,Неба синей одевайте порты!..Сварба сегодня великая будет…Сварба – значит свадьба, но у Ганина это слово искромётнее звучит именно в вологодском произношении. Сварба – красование любви на миру. Сварба – хмельное эхо счастья. Сварба – порыв к совместному труду жизни. Но кто же невеста у правнука Микулы? А невеста у него – Лада-Заря! Образ, понятно, символический, вроде бы в духе двадцатых годов, когда Россия, «кровью умытая», на каждом перекрёстке бинтовалась красной символикой. Но Алексей Ганин знал, что новая символика, яростно низвергавшая христианский крест, зажигала в себе тайные знаки, заимствованные в других землях. И в противовес остроугольности этих символов Ганин в своей поэме широко распахнул красоту русской поэтической традиции.

Верят простодушные мужики в скорую сварбу Микулова правнука и Лады-Зари, как в новую жизнь.

…Сошками в земле ковыряются,Ладу на поля дожидаются,Чтобы высватать красоту за лапотника,А небо и землю взять в приданое…Взять в приданое небо и землю – такой помысел мог возникнуть лишь в людях работных и мирных, не склонных к захребетной наживе, – ведь в думах у них не сундуки с золотом, а именно земля – для просторного труда, а небо – для высокого благовеста.

…Кипит говорливая пахотаНе от той ли силы немеренной,Что оставили деды на пахотеДо поры, до урочного времени…И продлись такое обнимание с землей, Россия, нищая от войн и революций, скоро обрела бы спасительный взъём жизни. Но вот тут-то на мужицкую волю и навалилась тайная воля тех, кто думал о России всего лишь как о запале для мировой революции.

Мужики ещё не видят, не чуют, что над мокрыми их вихрами уже запокачивались тучи ненависти.

…Набежали из-за моря чёрные,Завели хороводы по заполю,Карманы с громами повыворотили,Нависли над сёлами – тяжельше гор,Гаркнули голосом во все стороны:– Гей вы, други-вихори, ветры буйные,С каких это порЛапотники тучам не молятся?Али каждый лапоть боярином стал?Али пых из вас, выхори, выдохся?Вскиньте поле, как скатерть немытуюМужичье тут и само рассыплется,Будто крохи от хлеба вчерашнего…Вот она, мстительная директива на погромы крестьянства! «Былинное поле» Алексея Ганина – трагическое прозрение великого обмана. Поэт недолго радовался Декрету о земле: тяжкие стоны присухонских деревень, обложенных непосильной продразверсткой, и волчьи налёты на них продотрядов вологодского губернского комиссара Элиавы, этих баскаков нового ига, – всё то, происходившее на глазах поэта, настолько обострило его видение, что за разорением крестьянства открывалась ему и более глубокая подноготная: лишение русского народа национальной самобытности и будущности.

Именно ради этой давно вожделенной цели сперва была пущена в ход теоретическая мысль об извечной мелкобуржуазности крестьянства, а затем спущена и директива о физическом уничтожении под видом «кулачества» его самых лучших, самых производительных слоев. Ни одно государство в мире при любых превратностях судьбы не уничтожало своего кормильца – крестьянство. Это сделано лишь в России для её самоуничтожения.

Но многие люди и поныне не догадываются об этом – вот насколько мы отупели умом и оскудели предчувствием, что даже вблизи не различаем того, что Алексей Ганин видел и понимал уже в 1917–1923 годах.

Но ведь не зря говорят, глупые в работе трижды святы. Ещё не ведают мужики, что Декрет – обман, что власть пролетарская – гибель крестьянская, ещё горят их руки от сошек, однако вокруг уже что-то переменилось.

Поле древнее вдруг призадумалосьПо буграм, по морщинистой пахотеПрокатились, под горками замерлиДумы грустные – тени широкие.Какой всеохватный образ! Это уже озноб беды. Уже рывок к схватке. И пахари дерзко ответствуют тучам: уж не захмелели ли они от кровавой испарины, уж не от пота ли мужичьего их распучило? Ох, русые головы, ещё верят, что вот-вот встретят свою надежду – Ладу-Зарю. И исполнится их мечтание о счастье.

Вот ещё когда – с самых первых лет революции – огромная страна, в основном деревенская, уже была опалена скрытой ненавистью к её верованиям и её народу. Так и не дали народу прийти к «трудолюбному завтрию», так и не сумели мы по сию пору наладить жизнь, «чтобы наши дороги не хлябали». Удивительно: каким предчувствием будущего обладал молодой поэт Алексей Ганин!

Так и не смогли пахари устоять на своей простодушной правде: тучи «выпили свет», заслонили им солнышко. Но страшней всего то, что тучи заточили их мечтание о счастье – Ладу-Зарю – в тёмную клетку (догадывайся: в тюремную!), а вокруг неё поставили чёрных свах да глазастых сов.

И небо поэмы озаряется воображаемой сказкой: вот Месяц на серебряном лосе, вот тучи – свахи с кринками золота и терем ночи, в котором Лада-Заря прядёт взаперти лучистый лён и тоскует о своём суженом. А вот и сам правнук Микулы летит на своём Сивке-Бурке к Солнцу-прадеду на поклон, чтобы вызволить Ладу-Зарю из полона. И песня его о сварбе, как о всеземельном празднике, раскатится в небе поэмы:

…Сварбу мы справили у синего бора,Косы твои – золотые озёраЯ – а не ветер – тебе заплету,Дам тебе ленты – межи в цвету.Дам тебе реки – звенящий бурнус,Чтоб в красном веселье воспрянула Русь…И вдруг – обрыв всему: и песне Микулыча, и сказке неба! Разверзлась пропасть обмана, и ухнула в неё крестьянская вера. Злодейство выползло поперёк всех мужицких надежд. Россия почернела.

…Ой, да не тучи, только тучамиНечисть хапучая прикинулась,К древнему полю надвинулась…Теснится с востока, теснится с заката,За правнуком Микулы гоняется,Огненные плети раскидывает…Страшен образ врага, явленный Алексеем Ганиным! Поэт разглядел ещё в зародыше то, чего не сумели понять многие и по сию пору. Зоркость прямо-таки провидческая, а мужество – отчаянное!

…Тут разбойные вихри присвистнули,Кинулись к пахарям в запыхе злом:Гей, сиволапые, шапки долой!Кинулись к Микулычу:Гей, берегись!Много задумал – не рано ли?Кости да погосты – приданоеБудет тебе с этими харями…Вот вам, мужики, и Декрет о земле… Кладбищенской! Поэма раскаляется от чёрных сил. Подзуживается ими, выползла и вся нежить лесная, рогатая, подводная, болотная, сухорукая, что от века завистью давилась, а теперь эта неработь красной морокой заплавала.

А вот и второй секрет, как овладеть крестьянской силой: сперва потрафить простодушию и думе о мирском счастье, а потом скрутить в бараний рог. Даже по прошествии более шестидесяти лет, как написана поэма, даже при нашей уже затяжной бесчувственности и поныне стужей чудовищной демагогии дует от такого Декрета.

…В думах мужичьих просторно, как в поле:Гуляй, кому надо, что хочешь топчи,Только про счастье мужичье шепчиДа жалобней вякай про горькую долю,Будут покорны тогда силачи.Красные речи замажутся сажей,Сами друг другу могилу укажут,Сами себе панихиду споют…Вообще, даже безотносительно к ганинской поэме, лишь поглубже задумаешься о доле нашего крестьянства, то, ей-богу, можешь свихнуться от сатанинской толчеи и несуразности, при которых в страшном притеснении и разграблении пребывала у нас именно эта сила, кормящая державу. За какой аграрный факт ни ухватись – всякий щетинится против крестьянства! И Декрет о земле всего через год уже заменился декретом о её социализации.

Голая политика так ознобила нашу жизнь, что не только закоченела вся мудрость хозяйствования, но и Россия уже перестала существовать как государство. И нас называют всего лишь русским населением, а не народом.

Алексей Ганин и раскрыл в своём «Былинном поле» именно эту зловещую «премудрость» раскрестьянивания. Вот и затянули мужиков в хомуты красных речей. И погасили в них думы о сварбе великой Микулича с Ладой-Зарей, как пустую сказку. В том и состоит третий секрет такой политики.