Полная версия

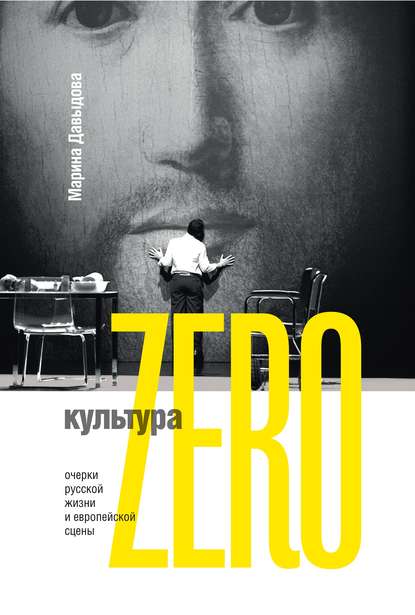

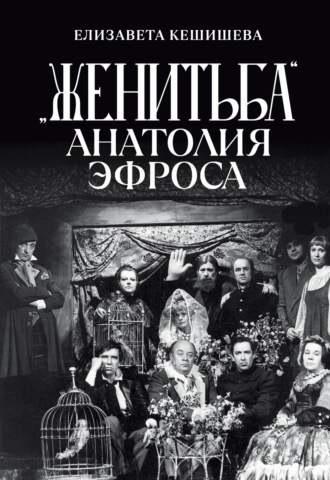

«Женитьба» Анатолия Эфроса

Надо найти кульминацию. Но куда же она денется, если все мужчины действительно будут желать жениться, а невеста будет действительно хотеть замуж.

Все трудности будут расцениваться всерьез. А возможность неосуществления женитьбы будет расцениваться как возвращение к скверности. Как трудно выпроводить всех лишних женихов, и вот невеста уже влюблена! Только нужно найти широту и мощь этого момента. Чем мощнее и шире этот победоносный момент уже почти видимого счастья, тем страшнее развязка.

Неправда, что даже в очень маленьких людях не просыпается истинный темперамент!

„Какой скромный, – кричит невеста про Подколесина, – и рассудительный!“ Она нашла, наконец, и должна полностью выразить для себя эту находку. „Как приятно с ним говорить!“ – почти стонет невеста, будто только что разговаривала с Сократом. И тут действительно нет разницы. Потому что когда человек влюблен, то он влюблен. „Какой превосходный человек!“ – продолжает невеста, и тут никакой принижающей ее характерности, потому что вера в [честность] Подколесина сделала и ее высокой. Она поверила, она полностью и даже как-то отчаянно выражает это.

„И вот, наконец, – говорит она, – ожидает меня перемена состояния!“»15

Итак, перед нами исходная точка спектакля «Женитьба» 1975 года. Но что, если перелистнуть еще несколько страниц назад и поискать истоки этого решения пьесы? Если увидеть эту точку в обратной перспективе? Из чего вырастает это видение?

Для начала вспомним, что Эфрос уже обращался к «Женитьбе» в 1963 году, будучи режиссером Центрального детского театра. Интересно, что отклики о том спектакле невероятно противоречивы. Хочется привести здесь связанный со спектаклем случай, описанный Эфросом в «Книге четвертой».

«Редко отношения старших и младших в искусстве бывают бесконфликтны. Тут гармонии нет и быть не может. Потом был случай, – это я тоже вспомнил, – когда Завадский в гневе ушел с моей „Женитьбы“ в Центральном детском. В свое время ему досталось за его собственную „Женитьбу“, а теперь что-то очень сильно рассердило его в моей работе. Интересно – что? Я так и не узнал этого, а теперь и не узнаю. Жаль. Возможно, спустя годы он как-нибудь интересно, по-новому объяснил бы мне свою реакцию, и мы бы поспорили или посмеялись вместе. Но я не спросил, а он не сказал. Какими мы бываем самолюбивыми и глупыми в своем поведении! (Разумеется, я говорю это в данном случае о себе.) Я запомнил гнев Завадского, но так и не услышал и не понял его отклика. По молодой заносчивости мы с актерами могли тогда и посмеяться над его уходом. Сейчас я уже не помню, расстроились мы или нет. Но ведь за уходом такого известного режиссера с чужого спектакля скрывалось что-то существенное – собственно, этим своим уходом Юрий Александрович хотел что-то сказать, и это „что-то“, несомненно, было бы интереснее, чем поверхностные газетные рецензии, похвальные или ругательные, все равно»16.

О причине «гнева Завадского» можно строить догадки. С газетными рецензиями все немного проще. Одни говорят о том, что спектакль был легким, радостным и ни в коей мере не был отягощен драматичной подоплекой происходящего. В то же время Б. Асеев в статье «„Существователи“ или „маленькие люди“» видит главный недостаток постановки в «истолковании сатирической комедии как драмы»17. Из другой статьи: «Итак, на сцене фарс»18. Или так: «[в спектакле. — Е. К.] проявляется родословная маленьких комедий Чехова»19. Таким образом, постановку разглядывают одновременно в трех жанрах.

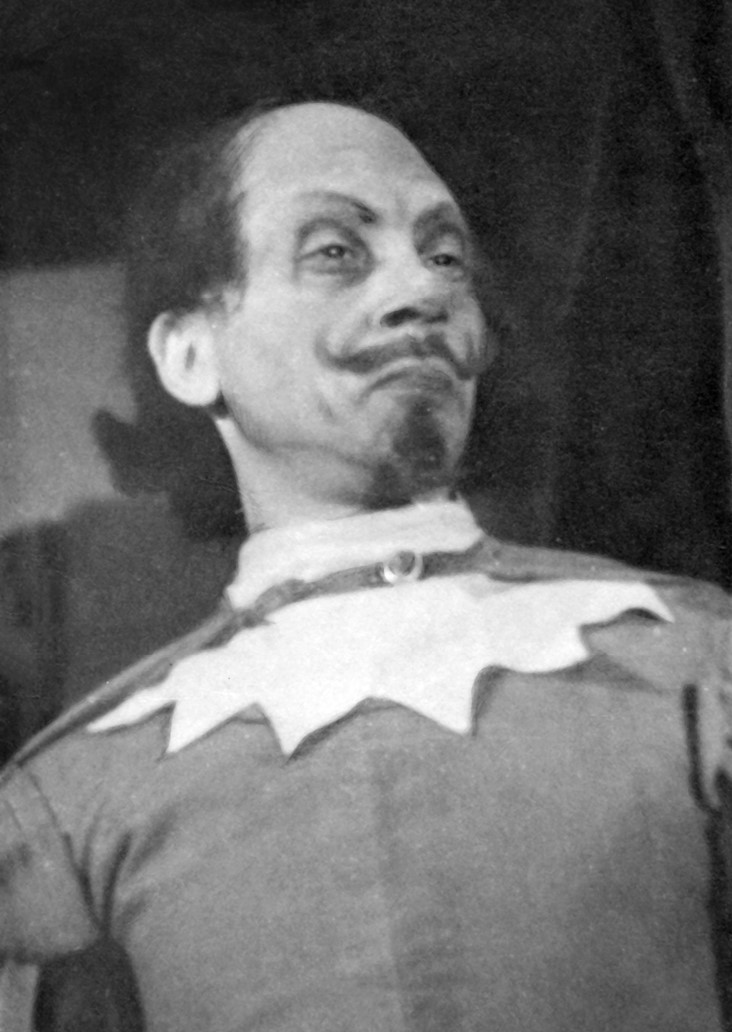

Если считать, что жанр – это некоторый договор между сценой и зрительным залом, то здесь, очевидно, происходит ошибка в коммуникации. В чем ее причина? Возможно, в этом раннем спектакле Эфроса уже проглядывали очертания той, будущей «Женитьбы», но еще робко, неполнозвучно оформлялся замысел, окончательно созревший в 1975 году. Можно предположить, что именно поэтому в спектакле ЦДТ рождается эта жанровая «чересполосица», когда закон произведения не считывается как целое. Подтверждение этой мысли можно найти в статье Б. Евсеева «Возвращение „Женитьбы“»: «И только один эпизод спектакля вырывается за рамки легкой комедийности. Это когда на сцене остается в одиночестве только что изгнанный Агафьей Тихоновной Балтазар Балтазарович Жевакин и произносит, обращаясь к зрителям, свой короткий монолог. То, что делает М. Холодов20 – Жевакин, – это трагикомедия. Отставной моряк не только смешон. Слушаешь его и в какое-то мгновение перестаешь смеяться»21. Если сложить воедино наблюдения из разных статей о спектакле 1963 года, кажется, что этот Жевакин забрел сюда из будущего спектакля.

Таким образом, мы видим, что новая «Женитьба» строится не на пустом месте и между двумя непохожими спектаклями начинает слышаться короткая перекличка.

Эти постановки, однако, разделяют 12 лет. И если мысленно прокладывать дорогу от одного произведения к другому, то важно прежде всего понять, какие открытия, какие художественные поиски и перемены в судьбе режиссера заполняют этот отрезок.

К моменту постановки «Женитьбы» в Театре на Малой Бронной Эфрос входит в новый, зрелый этап своего творчества. В любой периодизации есть известная мера условности, но переход, о котором идет речь, связан прежде всего с выбором литературного материала и поэтому отчетливо виден. В Центральном детском театре, где Эфрос работал до 1964 года, затем, в Театре им. Ленинского комсомола, – уже в качестве главного режиссера, Эфрос обращался по преимуществу к современной драматургии. Пьесы Розова, Арбузова, Радзинского в то время не только формировали репертуар театра Анатолия Эфроса, но и определяли широкий театральный контекст 60-х годов, создавая круг тем, героев, ситуаций, предлагая новый способ выражать свое время.

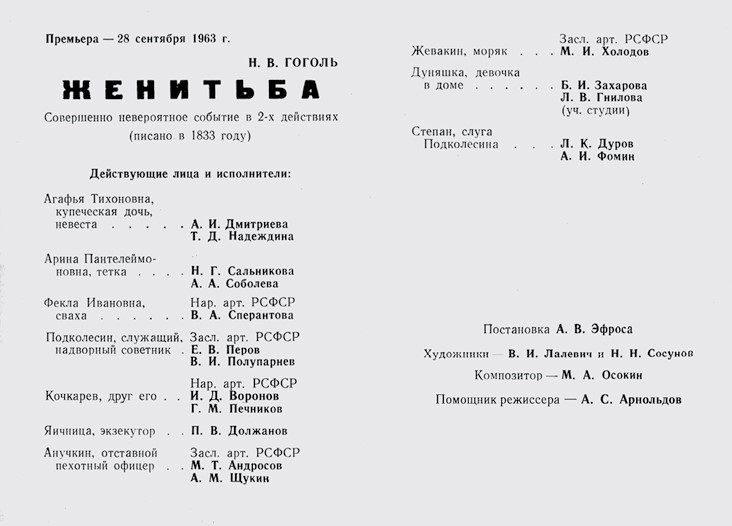

Программка спектакля «Женитьба» А. Эфроса в Центральном детском театре. 1963

Новый этап творческой биографии Эфроса отмечен прежде всего обращением к большой классике. Между двумя «Женитьбами» Анатолий Васильевич поставит Чехова, Достоевского, Шекспира22.

Между двумя «Женитьбами» Эфрос станет художественным руководителем Театра им. Ленинского комсомола и будет снят с этой должности.

Между двумя «Женитьбами» будет подведен окончательный итог эпохи оттепели. На этом я бы хотела остановиться подробнее, слегка отклоняясь от разговора о спектакле.

В 1966 году Виктор Розов создает инсценировку романа Гончарова «Обыкновенная история». В спектакле «Современника» по этой пьесе играет Олег Табаков. Олег Табаков, всего пять лет назад сыгравший в фильме Эфроса «Шумный день» по пьесе того же Розова отчаянный восторг вхождения в жизнь, в 1966 году играет историю примирения с той жизнью, на которую замахивался дедовской саблей. «Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позаботились. Вы слышите, пообходительнее с ними, потому что они краткий обзор нашего времени», – говорит Гамлет. Заканчивается эпоха оттепели. В искусстве Эфроса начинается новый период.

На месте рухнувших надежд образуется зияющая пустота. Из времени извлекается стержень идей, ничем не заменяясь. Заканчивается одно время, другое – не может начаться. Одной из главных тем этой поры станет драма прощания с иллюзиями. Эта тема объединит и роман Гончарова, и спектакль «Современника», и значительную часть драматургии и прозы 1970-х годов, и множество фильмов этой поры, и, что важно для нас, – «Женитьбу» Эфроса. Анатолий Васильевич все реже обращается к современной драматургии, уходит от прямой публицистичности, сиюминутной проблематики, создавая спектакли, в которых, по выражению Майи Туровской, «сам воздух был болен». Заканчивается «легкий» Эфрос.

Не случайно возникло здесь упоминание Виктора Сергеевича Розова. Если искать в истории эфросовских постановок момент слома, перехода в другой регистр, то можно (с известной долей условности) сказать, что «легкий» Эфрос заканчивается тогда же, когда исчезает «легкий» Розов.

Помните, в начале мы вспоминали пьесы, в заглавия которых вынесено слово «свадьба», а свадьбы нет? Так вот, в этом ряду намеренно не была упомянута пьеса Розова «В день свадьбы» – из бережливости. Она пригодится нам сейчас.

С этой пьесой окончательно оформляется переход розовской драматургии к новой интонации, типологии героя, конфликта. Так называемые «розовские мальчики», полные идей, устремлений, энергии и веры, повзрослели, стали тише и в конце концов уступили место другим героям.

Конец театральной оттепели Эфроса наступает «в день свадьбы». И финальный крик «отпускаю» главной героини пьесы, Нюры, разбивающий вдребезги пространство, предназначенное для праздника, эхом отзывается в «Женитьбе».

И последнее, прежде чем мы перейдем к репетициям.

Вообще-то я твердо убеждена, что истоки решения «Женитьбы» спрятаны еще глубже. В ГИТИСе. Во всяком случае, ни одна постановка Эфроса не демонстрирует такого же сходства с этим спектаклем, как его собственная актерская работа в дипломной «Двенадцатой ночи»23.

Эфрос играл Мальволио.

Вот что об этой роли режиссера писала Наталья Крымова: «Где же все-таки искать начало его театральной биографии? Для меня (и не только для меня) – в роли Мальволио. Его первый раз именно там, в этой роли увидели многие. Увидели все, кто составлял тогда ГИТИС, – студенты и педагоги, Мария Осиповна Кнебель, Алексей Дмитриевич Попов, Григорий Нерсесович Бояджиев, а еще Аникст, Марков, Инна Соловьева и Майя Туровская, Таня Бачелис… Как он играл Мальволио? Меня это исполнение совершенно изумило и ошарашило. В одно и то же время смеешься и плачешь (Толя был потрясающе смешным актером – лишь с годами у него эти краски переплавились совсем в иные – трагические. Трагические роли он своим актерам показывал кратко, точно, страшно – после него было трудно играть)»24.

Еще один отрывок об этой работе взят из неопубликованного эссе Ривы Яковлевны Левите, однокурсницы Анатолия Васильевича:

«Он так и играл, Толя. Чтение письма25 (как он лихорадочно перебирал строчки, делал паузы, заново перечитывал, усваивал какой-либо абзац и шел дальше), это чтение становилось для него плацдармом для самоутверждения. И когда он в конце аккуратнейшим образом, неторопливо, важно складывал письмо, поднимался, проверял посадку головы (не просто вправо-влево, а как она держится, как посажена голова) – в этот момент он действительно вырастал и в своих собственных глазах, и в глазах зрителей. Становилось и смешно, и страшно. А он повторял строчки письма, бережно уносил себя и свое величие…

Анатолий Эфрос в роли Мальволио. ГИТИС, 1950

Пытаясь сейчас понять причину успеха Эфроса в роли Мальволио, думаю, что она не в каких-то исключительных его актерских способностях, а в абсолютной простроенности мысли, в умении делать даже далекий от нас, чуждый образ узнаваемым, достоверным. Как впоследствии мы безгранично верили его актерам, даже если это не были звезды первой величины. Не раз в более поздние годы доводилось видеть его на сцене или в репзале среди актеров, когда он „давал“ реплику или заменял кого-то, а кому-то помогал точной интонацией одной-двух фраз найти нужный нерв сцены – кто в нем тогда больше проявлялся: артист? режиссер? педагог? Так и в Мальволио. Он был весь в образе – надутый, ничтожный, тупой до нелепости (ничего общего с самим исполнителем), и в то же время в глазах сквозила грусть или, наоборот, насмешка как бы над самим собой. Он был и в образе, и над ним. Был Мальволио и Эфросом, и еще кем-то (Шекспиром?). Как, когда, у кого он это воспринял? Его научили, или он сам научился?»26

Чем Мальволио, горько обманутый своей ложной надеждой, не родственник Жевакину?

Как сделана «Женитьба» Эфроса – репетиции спектакля

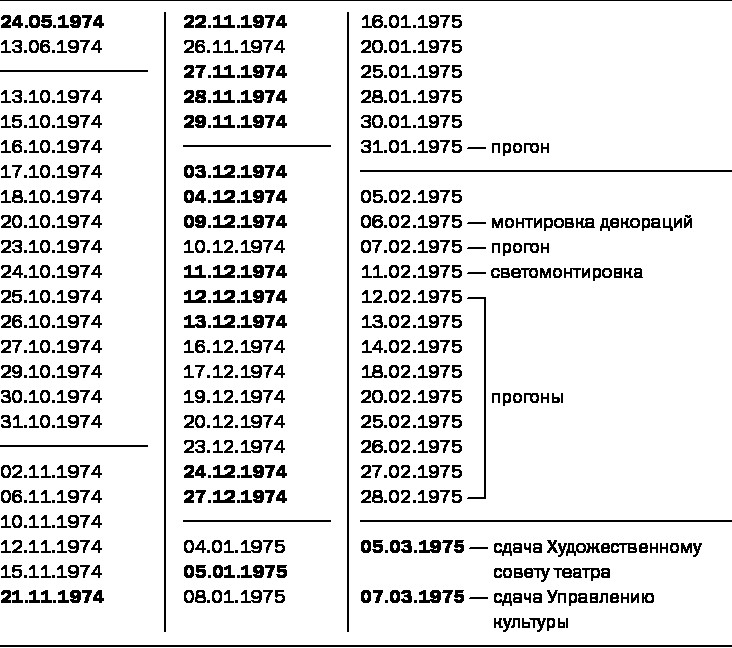

График репетиций 27Перед нами – график репетиций спектакля «Женитьба». Выделены даты тех репетиций, записи которых приведены в книге. В главе также публикуется акт приема спектакля Главным управлением культуры Исполкома Моссовета и протокол обсуждения постановки Художественным советом театра.

Записи театральных репетиций – особенный жанр документального театроведения. Они могут стать самостоятельным произведением, как это показала в своих трудах Н.М. Скегина, завлит театра Эфроса, после смерти режиссера ставшая хранительницей его памяти и наследия. В задуманных и собранных ею книгах можно было увидеть, как создавались такие театральные шедевры режиссера, как «Чайка», «Три сестры», поставленные им в театрах им. Ленинского комсомола и на Малой Бронной, «Тартюф» и «Живой труп» в Московском Художественном театре. В этой книге записи репетиций – важнейшая часть исследования, позволяющая проследить путь, который проходит режиссер от рождения замысла до оформления спектакля в художественное целое.

Сохраненные стенограммы28 репетиций Эфроса бесценны для исследователей творчества режиссера, в них наглядно отражается драматургия режиссерской мысли, метод работы с актерами, развитие и воплощение режиссерской трактовки. Записи репетиций «Женитьбы» вела Марина Зайонц, замечательный театровед и театральный критик, составитель сборника «Театр Анатолия Эфроса». В стенограммах есть ремарки, восстанавливающие ход репетиции, помогающие сориентироваться в ее пространстве.

Подчеркнутые места – отрывки, на которые хотелось бы обратить особое внимание, в этих фрагментах режиссерской речи, как мне представляется, особенно остро формулируется эмоциональное, духовное содержание эфросовского спектакля. Первая запись относится к 24 мая 1974 года, и, согласно графику репетиций, это – первая. Но прежде чем мы обратимся к самим стенограммам – список действующих в них лиц, артистов, занятых в постановке, и творческой группы, работавшей над ним.

Действующие лица и исполнители:Агафья Тихоновна – Ольга Яковлева

Арина Пантелеймоновна – Мария Андрианова

Фекла Ивановна – Антонина Дмитриева

Подколесин – Николай Волков

Кочкарев – Михаил Козаков

Яичница – Леонид Броневой

Жевакин – Лев Дуров

Анучкин – Дмитрий Дорлиак

Дуняшка – Вера Майорова

Степан – Алексей Ушаков

Пантелеев – Виктор Камаев

Купец – Кирилл Глазунов

Чиновники – Игорь Янковский, Рубен Симонов

Художник спектакля – Валерий Левенталь

Композитор – Владимир Дашкевич

Репетиция спектакля. Леонид Броневой, Михаил Козаков

24. 05. 74

В репетиционном зале: Н. Волков – Подколесин, М. Козаков – Кочкарев и А. Дмитриева – сваха. Играют первые сцены пьесы.

Эфрос: Мне кажется, что все это совсем не смешная история. Чтобы у публики с самого начала не было сомнений, что это не комедия, надо что-то в себе переключить.

(Волкову.) Вплоть до того, Коля, что декорации тебе представляются сплошными решетками. Паузу держи полчаса. По смыслу ты говоришь все верно, только это ощущение смешного убери, выкинь из самого себя. Заявить все надо сразу, чтобы публика понимала, что она ничего про эту историю не знает. Попробуем не попасть в ее стереотипное знание. Внутренне для тебя не должно быть никакой разницы между Подколесиным и Гамлетом29.

Этот кусок пройдет на авансцене, нужно быть дико откровенным с публикой, ей должно стать тревожно. Она должна к вам приноровиться, потому нужны долгие паузы. Только когда следующая мысль вызрела, нужно снова вступать. Не нажимай на текст, не выделяй слова, говори, как будто это какой-нибудь розовский текст, он должен быть современным. Публика должна видеть, что тебе стыдно.

Если в зале есть холостые люди, которые, как Подколесин, живут по-свински, они должны включиться. Текст нужно говорить как свой. У тебя иногда это получается.

Ничего допотопного не должно быть, даже в сознании не должно быть, что это не я, а он и я его изображаю.

Со Степаном приблизительно правильно. Здесь нужно придумать что-то режиссерское, что-то, что будет мешать общению, оттого он кричит ему. Вы стояли слишком близко, и мне не хватало ощущения, что он может быть не понят, не только Степаном, но всем миром не понят. И опять без ощущения смешного. В зале должны понимать, что это про то, как люди спохватываются о том, что можно было сделать еще вчера, но вот почему-то не сделано и может случиться беда. Реплики коротки, но их объединяет этот общий смысл. Это место должно быть для публики сногсшибательным. А после этого ты должен устать, и пауза минут 15. Ты должен понять, что никто ничего не делает, и как плохо, когда все бездеятельны. Ты ведь такие вещи хорошо понимаешь, сможешь это сделать. Потом пауза. Можно делать странные вещи, записать звук поезда например. Словом, долго молчать. А дальше смысл сцены в том, что вот еще, допустим, и с Эфиопией не все в порядке. Он ведь о судьбах мира думает. Нужно, чтобы созрело то, из-за чего он снова позвал Степана. И вот про ваксу нужно думать в том смысле, что соберутся министры со всего мира, а ты из-за ваксы какой-то можешь перед ними опозориться. Должна быть конкретность в этом общем деле. Степан – простой исполнитель, а он, Подколесин, один во всем мире о порядке думать должен. В жизни ведь все играет роль – вакса, сапоги, все должно быть на своем месте. Надо долго собираться, но говорить очень точно. Говорить до утомляемости. А потом опять спад, усталость, пауза. Он ведь человек интеллигентный, 4 раза звать Степана ему неудобно, он сам к нему идет. Он пока уверен, что спасет мир, придумал как, надо только ничего не забыть.

Вначале надо гнать только это. А потом пришла сваха, и дальше – переход на сомнение: а надо ли его спасать. Должно быть не смешно и не серьезно, а что-то третье, что никогда не появляется в театре. Нужно что-то очень сильно обострить. Теперь он сомневается, потому медленно размышляет.

Пробуют.

(Волкову.) Коля, пауза была у тебя верная, но играть надо еще меньше. Она знает, что пришла зря, будет одна только трепотня. А вот потом у вас пошло не совсем верно. Ты играешь здесь результат самообмана, а надо процесс. Он – меломан, сумасшедший, абсурдно верит в утопию, он не притворяется, не делает вид. Он знает, как она его будет уговаривать, и знает, что через пять минут все кончится. И она это знает. Но говорить он должен абсолютно искренне, тогда будет контраст в их поведении. Она не хочет играть в привычную игру, она устала – это ты отдыхал, у тебя деньги есть, тебе хорошо, а у меня ничего этого нет. Коля, ты давай, давай, подгоняй ее, пусть поскорее все выговорит, а он может только бурчать в ответ. Тогда и текста даже не нужно, все будет понятно.

Дмитриева: А там про приданое очень много текста, с этим как быть?

Эфрос: Я думал об этом. Можно пробормотать этот текст, устало, моторно и с отчаянием – она думает о другом.

( Волкову .) Брать ее надо не на абордаж на скорости, а на ощущении точности смысла. Он здесь еще раз проживает, и очень искренне, процесс утопии, мечты.

Волков: Первые сцены вы очень ярко объяснили, а переход к сомнению не так четко. Где он?

Эфрос: В паузах у тебя должно возникать, что вот что-то еще ты точно забыл. И все из-за этого можно проиграть. Сомнение с приходом свахи, но ты с ним не торопись. Вообще, если Коля все верно заладит, то и у Тони должно получиться верно.

Проигрывает за сваху этюд с Волковым, потом играет за Подколесина с Дмитриевой.

Коля, когда она его укоряет, говорит о седых волосах, нужно или застрелиться, или вывернуться. Пока он выворачивается. Теперь приход Кочкарева.

( Козакову. ) Надо играть весь кусок до того, как ты узнал о сватовстве, абсолютно серьезно, с ощущением: «Боже, ну что мне делать? Какая тоска!» Это как актер, доживший до 50 лет, опять в очередной раз роль не получил, а в комнате человек, который 15 лет назад пригласил тебя в этот театр и много чего наобещал. Когда узнает о женитьбе Подколесина – это как мираж хоть какой-то деятельности.

В их сцене есть сложность. Ее нужно совершенно дико разграфить и понять, сколько в ней пунктов. Начало – без шухера, без рук, в высшей степени житейски, и так до конца первого пункта. Куски должны быть исчерпывающими. Это их быт, в такой ерунде проходят столетья. Про зеркало – очень серьезно, ничего не надо делать с ходу.

Тут опять момент сомнения для Подколесина. Друг друга надо музыкально слушать. У публики должна быть подсознательная мысль: «На что уходит жизнь?»

(Волкову.) Ни в каком случае не поддавайся, не делай бессознательных вещей, все должно быть очень сознательно. Надо, чтобы они были очень умные, все понимающие, тогда возникнет результат. У них должен быть идеологический разговор. Кочкарев его заводит, говорит о женщинах, и Подколесин в конце концов завелся – кричит, делается почти сумасшедшим.

Ну вот примерно так. Дальше вы должны собраться и порепетировать. Не бойтесь быть глупыми, я сам глупый, когда смотрю ваши сцены. Думаю: а как дальше? Что бы еще придумать? Мы ведь так же работали и над «Дон Жуаном».

Потом идет сцена Агафьи Тихоновны и ее тетки, до выхода Феклы.

Входит Фекла, сваха.

Все здесь живут тем, что что-то должно случиться и им станет лучше. Все ждут перемены состояния. Агафья кричит радостно: ей выпала на картах дорога. Для нее эта женитьба – вопрос жизни.

(Дмитриевой.) Выходи медленно, все она слышала и очень спокойно в ответ: «Совсем и не врунья». И сразу тишина. Стало неловко, что она слышала, как ее ругали, они ведь порядочные женщины. А Фекле все надоело, она ухлопоталась, говорит через большие паузы. Она знает, что вокруг такая дрянь, говорит именно с этим настроением. А потом рассказывает о женихах и их показывает, как в музее на экспонаты. Они будут рядом стоять, а Агафья их обходить будет по очереди. Стоит Броневой, а ей-то хочется не Броневого, а, допустим, Козакова. Потом Дуров и так далее. Она их оглядывает. Эта сцена должна быть драматичной, для невесты все очень серьезно. А для свахи это – продажа, она их просто демонстрирует. Тут столкновение мечты и яви для Агафьи. Ну а потом звонок. Кто пришел? Декорация меняется, и первым входит Яичница.

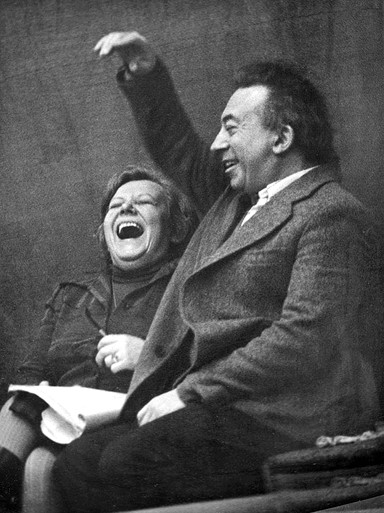

Анатолий Эфрос и Антонина Дмитриева на репетиции спектакля

21. 11. 74

Начало спектакля – все актеры на сцене. Молча идут на авансцену – свадебная процессия. Музыка, замерли. После паузы Волков – Подколесин поворачивается и идет назад, в глубину сцены. Потом резкий поворот, и начинает говорить свои первые слова.

Эфрос (Волкову): Между вами и публикой должно установиться взаимопонимание. «Такая скверность становится» – это каждый должен ощутить. Степан во время их диалога в зрительном зале, далеко, на балконе. Диалог через зал должен идти. Коля, не просто кричи текст, выпытывай у него, быстро, с интересом. Дальше говори что-то самого себя убеждающее, к смыслу продирайся, пробуждай себя – в чем-то же я абсолютно прав, не так ли? Убеждай зал. Это почти что речь. Начинай после паузы. Коля, как ты умеешь, по смыслу говори, все свое умение здесь прояви. И попробуй совместить здесь две вещи – доказывай свое и слушай музыку.

Играют сцену Подколесина и Степана.

Вот теперь пауза, и у тебя внутри что-то замолкло, мысль перестала идти. Без музыки тебя нет. Потом опять музыка и опять ты пошел. Зовет Степана, и он выходит на сцену. Публика ждет его наверху, на балконе, а мы сделаем наоборот. Последнюю фразу свою говори, обращаясь к Степану.

Смысл ее – «только я во всем мире это понимаю, до этого дошел, а тут морда такая передо мной». И спрашивай у него устало, со страданием. Ты ведь давно хотел сменить этого дурака на другого, просто руки не доходили. Чувствуй свое одиночество все время. А его ответы на тебя плохо действуют. Потом Степан уходит, музыка громко звучит, а у тебя пауза. Накопи мысль, что из-за мелочи, пустяка какого-нибудь все сорвется. Обязательно сорвется, не может быть по-другому. Скажи это от себя, точно по смыслу. Про мозоли, например. Тебя это так переполняет, что ты готов часами этим со всеми делиться, глаза в глаза. И вновь зовет Степана, ненавидя его. Тот отвечает точно так же, равнодушно. Коля, возьми контакт со зрителем, пусть они поймут, с кем тебе приходится иметь дело. Ты ведь знаешь, какой он балбес. Подколесин зло гонит его, длинная пауза. А потом поделись со всеми, какое это хлопотное дело – женитьба. Ходи по сцене, думай, говори про крупные вещи. Тут не о мелочах речь, а о перемене состояния. Зови Степана из зала, ты уверен, что он там. А Степан на сцене уже стоит, докладывает: «Старуха пришла». Пауза. Он думает, пускать или нет, он ведь уже почти отказался от мысли жениться. Но нехотя говорит: «Зови ее» – и сразу уходит за кулисы. Сваха – Дмитриева сидит в кресле, фурку вывозят. Музыка. Она сидит и смеется.