Полная версия

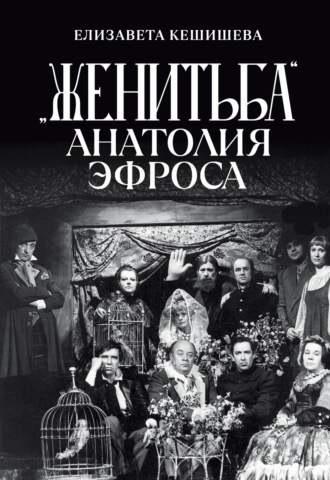

«Женитьба» Анатолия Эфроса

Дистанция, отстранение, взгляд со стороны дают возможность разглядеть явление в подлинных его пропорциях.

Но речь идет не только о непрерывной линии режиссерской мысли, идущей от спектакля к спектаклю. В ткани спектакля спрятано множество такого рода нитей: драматургия литературных поисков, история жизни идей, переклички культурных мотивов.

Например, мотив несостоявшейся свадьбы.

«Женитьба» у Гоголя, «Свадьба Кречинского» у Сухово-Кобылина, «Свадьба» Чехова – женитьбой не заканчиваются. Впрочем, тема эта легко обнаруживается и там, где ее не предлагает заглавие. Мотив несостоявшейся свадьбы станет одним из лейтмотивов драматургии Чехова. Русская литература вообще зачарована мотивом неудачи. Почему мотив удачи ей так не близок?

«Но, увы, словно нетопыри прекрасным зданием, овладели нашею сценою пошлые комедии с пряничною любовью и неизбежною свадьбою!» – сетует Белинский на репертуар театров в 1843 году1.

Вернемся к «Женитьбе». Можно ли считать, что спектакль Эфроса – самый ранний опыт серьезного прочтения на первый (и на второй) взгляд сугубо шуточной пьесы Гоголя? Если ограничить историю существования пьесы в культуре сугубо театральными трактовками – суждение вполне справедливо. Но спор о пьесе начинается не в театре. Начало истории трактовок «Женитьбы» обнаруживается в литературной критике, в письмах современников Гоголя, в суждениях о поставленных спектаклях, в философии наконец.

Эфрос в определенном смысле поставил спор о пьесе. Эфрос поставил спектакль, в котором сохранялась эксцентрика комических гоголевских масок, но сквозь них вдруг начинали просвечивать человеческие черты, за узнаваемыми чертами читалась тема, за темой звучала боль.

«Потом „Женитьба“, – об этой комедии, если хотите, я ничего не скажу особенного: написана она в очень тривиальном духе; я видел ее в Москве и, конечно, как знаток и судья строгий в этом деле, нашел в ней много недостатков, но при всем том хохотал до невероятности. Мы ее дадим для райка»2. Так в рассказе Писемского «Комик» обнаруживает себя вполне привычный взгляд на пьесу: «сойдет для райка».

«Театр снова захотел говорить о существенных и важных вещах, пытаясь раскрыть в гоголевской комедии основное зерно гоголевского мироощущения и миропонимания»3 – так пишет Павел Марков о спектакле «Женитьба»4 Юрия Завадского. Впрочем, здесь речь действительно идет о попытке, и спектакль принято считать неудачным.

«Оттого так необычайны и смелы бывали его приемы, оттого так занимательно он играл Кочкарева. Если он и не был трагиком, то он остро чувствовал трагические противоречия жизни, в какие бы веселые внешние формы они ни выливались. Он показывал безысходную тоску жизни, безрезультатно гибнущую энергию „бедных людей“, он играл комические роли в плане гоголевского горького юмора. Нервная сила его игры противоречила привычным театральным подходам, как противоречил им весь внутренний смысл его актерского облика». А это – разбор роли Кочкарева в исполнении Павла Васильева в спектакле Александринского театра5.

«Безысходная тоска жизни» не сойдет для райка. Трудно найти другую пьесу, породившую такую разноголосицу оценок.

Толстой назвал «Женитьбу» пошлостью. Пустяшной «Женитьбой» празднуют 100-летие Гоголя в Александринском и Малом театрах. Достоевский посвятил главному ее герою несколько страниц в романе «Идиот» и, кстати, сам читал роль Подколесина на одном литературном вечере. Подколесина сравнивают с Гамлетом. Ему прочат судьбу Обломова.

Белинский говорит: «Подколесин – это я», и эта горькая самоаттестация повторится затем в устах многих людей. О чем они?

Тема бегства: бегства от действия, от решения, от завершенности – вот смысл, который находят некоторые современники автора в «Женитьбе», заглядывая за первый, очевидный ее комический план.

Тема невоплотимости, мучительного зазора между мечтой и действительностью. Тема, выводящая в богатой галерее Подколесиных прежде остальных – самого Гоголя6.

Итак, один из вопросов, предпосланных книге: действительно ли Эфрос заново изобретал смысл известной пьесы или, вглядевшись, узнавал то, что было в ней изначально? Спектакль 1975 года представляет большой интерес и как высокая точка растущего смысла пьесы.

Многие критики писали о том, что решение этого спектакля – читать не главное произведение автора через всего автора. Здесь будет уместно вспомнить революционного «Ревизора» Мейерхольда 1926 года, открывшего этот художественный метод в истории театральных трактовок Гоголя. Эфрос избирает похожий путь, что наглядно отражается в замысле спектакля, сохраненном книгой «Репетиция – любовь моя»7. Мы убедимся в воплощении этого замысла и на материале самой реконструкции.

Но на большой дистанции открывается еще более широкий смысловой горизонт спектакля: Эфрос читал «Женитьбу» не только через всего Гоголя, но и через плеяду идущих за ним авторов, разрабатывающих непреходящие темы русской культуры. Так, с одной стороны, в один год с «Женитьбой» Эфрос ставит «Вишневый сад», с другой стороны, снимает фильм по «Тане» Арбузова. Три истории, три жанра, три времени – и одна неизбывная тема неудачи, несвершенности.

Тоска по лучшей жизни, тоска по жизни, тоска. Скверность.

Для Эфроса «Женитьба» начинается с подколесинского «Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится», и ключевое тут не «скверность», ключевое «наконец».

Эфрос ставит спектакль про краткий болезненный миг пробуждения, озарения веры в возможность счастья, в победу над скверностью. Вдруг из темноты, привычной глазу, – проблеск надежды на цельность, на смысл, на завершенность.

«Не надо „оводевиливать“ „Женитьбу“, надо ее „ошинелить“», – пишет Эфрос, формулируя замысел будущего спектакля. Это рождает вопрос: почему Эфрос, режиссер трагического склада, вообще берется за комедию? Чем объяснить выбор материала, в котором необходимо преодолевать сопротивление смешного, чтобы говорить о печальном?

И если здесь важен смех, то каков характер этого смеха?

По счастливому стечению обстоятельств «Женитьба» – спектакль хорошо сохраненный. Вместе с тем сам он исчез, по многим свидетельствам, значительно раньше, чем фактически сошел со сцены. Со спектакля очень быстро сошла пыльца, исказилась его интонация, а это значит, что актеры продолжали выходить на сцену в заданном рисунке, произносить тот же текст в тех же декорациях, но уже в другой «Женитьбе».

А «та» сохранилась в подробных записях репетиций, которые будут приведены ниже (автор стенограмм – театровед и театральный критик Марина Зайонц. В этой работе стенограммы публикуются впервые). «Женитьба» сохранилась в рецензиях, благо о спектакле писали много и внимательно8, дневниковых размышлениях режиссера, в экземпляре помощника режиссера с точными указаниями технических деталей постановки. В мизерных по хронометражу, но бесценных отрывках телевизионной записи.

Таким образом, здесь должно случиться своего рода «двойное видение» спектакля: изнутри него самого – в материалах репетиций, размышлениях о будущем спектакле, и снаружи – в реконструкции и критике.

Чрезвычайно интересно также понять природу почти единодушного принятия спектакля как критикой, так и зрителями. Кроме яркости и выразительности формы, кроме точности актерских работ, кроме красоты и тонкости, присущих театру Эфроса имманентно, здесь возникало какое-то болезненно острое попадание в свое время.

Выводя на подмостки гоголевских чудаков, Эфрос заговорил их устами о муке нецельности, фрагментарности человека. О смысловой пустоте, в которую оползают герои спектакля. О смысловой пустоте, в которую оползали 1970-е годы, – годы, идущие длинным постскриптумом к истории больших потрясений, больших трагедий, больших утраченных идей. Годы, из которых было изъято столбовое событие, когда вездесущая ложь перестала верить в собственную целесообразность.

Название одной болгарской статьи о спектакле радует точностью синтаксической конструкции: «Близко до нас». Почему тема пьесы становилась (вопреки необычайности героев, речи, положений) близкой до всех – один из волнующих меня вопросов.

Эта книга построена по принципу многоголосия: прежде всего хочется дать звучать речи самого Анатолия Васильевича, хочется позволить читателю стать свидетелем рождения замысла и путей воплощения его. Дать слово актерам, критикам, зрителям – всем участникам спектакля-события, «Женитьбы». Мне хочется существовать в своем тексте на правах организатора этих речей, участника археологических раскопок, ненастойчивого комментатора.

Но этому введению с массой поставленных вопросов (сочтем эти вопросы обещаниями о содержании книги) уже давно пора и честь знать. Скажу последнее.

В 1975 году «Женитьба» не состоится. «Вишневый сад» будет продан. «Таня» потеряет ребенка.

Но пока – год 1974-й.

Анатолий Эфрос в больнице с инфарктом. Запись в его «больничной» тетради гласит: «Женитьба – шаг серьезный»

Приготовление к «Женитьбе». Обещание праздника

В веселом – ищи грустное? Так, что ли?

Впрочем, а что тут веселого?

А. Эфрос1974<л. 1> 135 метров отдать!!!

нитроглицерин

Как жена.

Ставят ли декорации!!

Деньги.

Часы.

Заплатить за лекарства.

Женитьба – шаг серьезный.

Колечки.

Моцарт. Лирическое интермеццо. Средняя часть концерта.

Марш. Русланова9.

Женитьба. Подколесин.

Священник.

Пение.

Поцелуй.

Свадьба.

Монолог10.

Это – странички из дневниковой тетради Эфроса, начатой в больнице. Далее в ней же будет сформулирован замысел будущего спектакля. Именно в этой тетради Эфрос запишет формулировку о том, что «Женитьбу» необходимо «ошинелить».

Невозможно пройти мимо того обстоятельства, что идея поставить комедию приходит Эфросу именно в этот драматичный момент жизни. Критики потом не раз напишут об «экзистенциальности» сюжета спектакля. Но такая философская формулировка, смею предположить, режиссеру не особенно бы пришлась по душе – Эфрос скорее художник нутра, чем интеллектуальной концепции. Очевидно, однако, что мысль о постановке возникает в ситуации некоего жизненного предела, в пограничный момент. Жевакин, говоря об одиночестве, которое, как кажется, вот-вот должно исчезнуть благодаря женитьбе, остаться в прошлом, произносит: «О, смерть, совершенная смерть!» Остальные герои спектакля, слов этих не произнося, но силой тайнописи режиссерского построения играли ту же «предельность» замысла, замысла перемены жизни, ухода от скверности. Играли с таким напряжением чувств, что очевидной становилась безысходность финальной катастрофы. Окончательное прощание с иллюзией счастья. Позже, в 1981 году Эфрос вернется к замыслу спектакля в интервью:

«Я придумал этот спектакль, когда лежал в больнице после инфаркта. Как ни странно, в больнице не хочется думать о мрачных вещах. И я начал перебирать в уме, вспоминать самую веселую пьесу, которую я знаю, – до этого времени я ставил все трагичные истории. Вообще-то я мрачный человек, но в тот момент мне захотелось думать о чем-нибудь веселом. И я подумал, что самая веселая и шутливая пьеса в русской классике – „Женитьба“. И решил, лежа в больнице, продумать ее постановку. Когда же я начал ее читать, увидел, что не такая уж она и веселая. К сожалению или к счастью, не знаю, но классики – люди серьезные. И даже о веселом пишут очень многопланово – за шутейной канвой всегда скрывается достаточно драматичная подоплека. И решил, что сочетание этой драматической подоплеки с видимой шутовщиной даст мне возможность создать интересный спектакль. И что он будет внешне легкомысленно веселым, а по существу драматичным. И я начал фантазировать. Обычно Гоголь воспринимается как сатирик, который высмеивает пороки, присущие обществу, человеку и т. д. А я почувствовал в нем не сатирика, а человека, которому больно за обиженных и который изображает невезучих людей, лишенных счастья, готовых схватиться даже за соломинку, чтобы найти это счастье. Башмачкин из „Шинели“ думает: „Если у меня будет Шинель, я буду счастлив“. То есть это мираж счастья, самообман. Подколесин думает: „Если я женюсь, я буду счастлив; я несчастен, но я женюсь, и все устроится“. Такому очередному миражу посвящена пьеса „Женитьба“. Но счастье, так же как и шинель, как и женитьба, ускользает. Они как миражи: вот видишь их, близко, а потом снова вдалеке, и всё повторяется снова – поймать счастье невозможно. В связи с этой общей мыслью я начал обдумывать образы и почувствовал, что они могут быть созданы нетрадиционно, не так, как их обычно решают»11.

В том же 1981 году в рамках режиссерской лаборатории ВТО Эфрос, так же вспоминая «исходную точку» спектакля, сформулирует мотивацию Подколесина как отчаянное желание вернуть себе потерянное время. «А когда кончается его сон – он прыгает из окна. Философия этой пьесы в иллюзорности». Давайте запомним последнее слово.

Но вернемся в начало спектакля, где «окно» еще закрыто. Ощущение художественного объема в постановке возникало от того, что глубина и тревога серьезных мотивов сочетались в ней с невероятной яркостью, выразительностью формы. В поэтике спектакля сосуществовали два мотива: мотив вездесущей, неизбежной неудачи и мотив возможности счастья. Обещания праздника.

Это обещание праздника, по замыслу режиссера, должно было выплеснуться за пределы сцены. В архиве режиссера есть рукописи, посвященные идее оформления фойе театра в те дни, когда идет «Женитьба».

«Оформление фойе. Кругом что-то относящееся к женитьбе. Подвенечные платья, костюмы, какие-нибудь манекены, целующиеся или идущие под руку. Шампанское, стол к свадьбе (макет в натуральную величину). Кровать того времени, двуспальная с подушками. Фото грудных детей. Мрачные лица неженатых людей. Бобыли. И лица женатых – цветущие красавцы. Мужья и жены наших актеров. Жена Козакова с Козаковым. Холостой Волков12, пока не женатый, чтоб ощутил роль Подколесина… Женские прически того времени и сейчас. Советы: каких завести собак. Что-нибудь очень смешно несовременное. Подвенечные цветы. Выставки. Все шрифтом того времени. Скатерть, вилки, сервизы. Раскрой фраков. Мазь от мозолей. (Гуталин). Разрозненные кусочки оркестров. Там – сидит скрипач и играет. Тут – флейтист. Афиша – шрифт старых объявлений с добавлениями, кроме названия»13.

Всё это, как известно, осталось замыслом. Воплотилась между тем идея афиши спектакля, в которой за перечислением имен артистов следовало приглашение не на спектакль, а на женитьбу, запланированную в Театре на Малой Бронной («вблизи Никитских ворот»).

Далее в книге приводится запись общего замысла спектакля, отраженная также в дневниках режиссера. От этой исходной точки мы проследим историю уточнений, трансформаций и воплощения самых ранних суждений о будущей постановке.

«„Женитьба“ для нашего времени не находка. Она кажется недостаточно смешной, а для серьезного – там вроде бы нет материала. Так или иначе, „Женитьба“ ставится редко. Собственно говоря, почти совсем не ставится. Между тем для того, чтобы пьеса стала интересной публике, мне кажется, не следует долго выяснять, смешная она или не очень смешная. Надо [вытянуть] философию. Не какую-нибудь особенную необыкновенную философию, а понятную, близкую простому человеческому чувству. Точно так же, как в „Шинели“, в „Женитьбе“ – стремление к счастью. Но счастье это, к сожалению, эфемерно.

Обычно Подколесина рисуют тюфяком. И создается возможность жанровой неподвижной картины определенной среды. Отсюда, мне кажется, не извлечешь никакую динамику.

А если „Женитьба“ – стремление к счастью, а нерешительность Подколесина в то же самое время сомнение в том, что счастье – женитьба, то вот все зерно для смешного или не смешного, не знаю, но для настоящей драматической остроты. Впрочем, в нашем деле сказать на вид что-нибудь очень умное – это еще ничего не значит, надо это еще как-то сценически разработать, сценически доказать. Подколесин, стало быть, хочет счастья. „Живешь, живешь, – говорит Подколесин, – да такая, наконец, скверность становится!“

Надо начать с минуты, когда публике стало бы ясно, отчего захотел Подколесин жениться. Надо бы, чтобы стало понятно, что не жениться теперь нельзя! Что весь выход в женитьбе! Надо для публики это начало создать, эту мысль о скверности выразить. Для него, Подколесина, эта мысль созрела, и для публики надо это успеть донести.

Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится.

Публика начинает во что-то включаться, когда перед ней откровение. Вот перед ней человек, который в одиночестве дошел, наконец, до какой-то предельной мысли. Разумеется, каждый живет по-своему, но отзвук того чувства должен дойти. Подколесину скверно и хочется счастья. Возможно, это счастье в женитьбе.

И тогда вдруг начинает казаться, что что-то не сделано, что-то пропущено, что надо дело как-то подвинуть, что спячка – преступна.

И вот вспыхивает ужасающая энергия, никакой он не тюфяк, никакой не лежебока, его энергия беспредельна, она шекспировского наполнения. Он зовет Степана, он кричит Степана, он призывает Степана к действию, он требует самых доскональных ответов, он требует точности, прозорливости в этом деле, которое называется „женитьбой“. Он хочет ощутить это как событие, хочет почувствовать, что это стало достоянием газеты, ему хочется, чтобы это стало достоянием. Это не может не быть достоянием, потому что каждая мелочь вопит о женитьбе, которая будет счастьем!

Значит, надо готовиться, надо что-то предвидеть, предугадать. Надо поднять себя на что-то и поднять Степана и портного. Надо узнать, достаточно ли [поднят] портной, достаточно ли ясно ему и всем, что же с ним происходит!

А потом приходит Кочкарев, мрачная личность. Он тоже знает что-то про скверность, но, к сожалению, женитьба как выход для него не существует, ибо уже женат.

Однако женитьба приятеля как подобный выход, как замена деятельности, как возможность временной наполненности, как спасение от скверности! Женитьба приятеля!

Я сразу мысленно провожу для ясности какую-то линию, хотя бы к концу 1-го акта. Долго, долго бился Кочкарев, чтобы уломать нерешительного Подколесина, а когда уломал – закрутился, завертелся в каком-то радостно-победоносном танце.

Потому что вместо скуки пришло вдруг занятие, пришла радость, пускай пустейшей, деятельности, а вместе с нею можно раскрутить как-то свою энергию, размяться, ощутить подъем. Нужно извлечь наружу эту радость, это ощущение своих возможностей, этот „запах свободы“ и выразить это в каком-то остром, внешнем выплеске, завертеть что-то, закрутить, распоясаться, а потом вдруг, допустим, упасть на колени и завыть страшным голосом или просто охнуть. Потому что выплеск, он знает, временен и абсурден.

В таких пьесах, как „Женитьба“, самое трудное – уловить истинное напряжение хода действия. Ведь для напряжения должна быть серьезная основа, а если на сцене все время какие-нибудь чудаки, то не все ли равно, что с ними будет. Это был всегда концертный номер – как Агафья Тихоновна вытягивает себе женихов. Но стану ли я всерьез ожидать, что станется с этой дурашливой куклой?

Не надо „оводевиливать“ „Женитьбу“, надо ее „ошинелить“. Я не знаю, насколько это может быть внешне смешным и забавным. Но за всякой забавностью должны быть мечты, понятные каждому, и когда они будут рушиться – чтобы всех задевало. Итак, Агафья Тихоновна решила выбрать кого-то из четырех. Чтобы не остановиться на простом шутействе, я предпочитаю сделать крен в другую сторону. Затеять, так сказать, большую игру взамен водевильной. Я включу какую-нибудь напряженную, острую музыку (впрочем, тихую) и устрою сцену действительного затруднения для женщины в таких обстоятельствах, как выбор.

Пускай это воображаемое сопоставление женихов приобретет значение факта, а не пустой игры. Один худой, другой толстый, у одного – развязность, у другого – сдержанность. У одного – нос, у другого – губы. Может быть, как бывает у Брехта, это надо еще и как-то вещественно подкрепить, не знаю.

Не только до головной боли, до сердцебиения Агафья Тихоновна занимается творчеством. Действие надо зарядить покрупнее, и тогда оно покатится правильно.

Но мне все кажется, что я не сказал чего-то конкретного по поводу монолога о женихах Агафьи Тихоновны.

– Вот если бы, – говорит она, и думает, думает, и ходит по комнате, и трет виски себе, и смотрит напряженно, что-то решая, – вот если бы губы Никанора Ивановича, – и опять она ищет, ищет чего-то, выискивает, изобретает, – да приставить к носу Ивана Кузьмича, – наконец, решает она. И ей кажется, что нашла, придумала, но портрет ведь еще не готов, еще столько неясных пятен. Только нужен процесс, а не показуха, чтобы публика вовлеклась.

А в финале пьесы Агафья Тихоновна должна громко и безутешно плакать, потому что планы сорваны и жизни не будет.

Вы скажете – но ведь это комедия. Ну так что же? Само собой.

Кочкарев подслушал монолог невесты и в нужную минуту вынырнул со своими уговорами насчет Подколесина.

Вначале нужно удачно вклиниться, потому что каждому понятно, что тут же последует испуг Агафьи Тихоновны. Так вот, испуг этот надо свести до минимума, потому что дело житейское, понятное, надо только толково и не напористо. Ведь она будет сейчас вскрикивать, ахать, пытаться убежать, так не будь же дураком, Кочкарев, найди подход, будь мужчиной. А потом ему показалось, что дело сделано. И он уже было пошел за Подколесиным в кондитерскую, но только тут невеста стала расспрашивать. А Кочкарев теперь томится, поскольку мысленно уже считал себя победителем. Но настоящий интерес в разговоре снова наступает для Кочкарева. Кочкарев натолкнулся на тему о плевке. Он рассказал, как один знакомый, выпрашивая жалованье у начальника, заработал плевок, впрочем, с последующим повышение жалованья.

Кочкарев таким образом подбадривает невесту. Пускай, мол, плюнут отвергнутые женихи в ответ на ее грубость, но зато уйдут восвояси. Однако если, не теряя задачи, историю о плевке рассказывать, зная, что это произошло с тобой, а не со знакомым, то возникает хороший объем. Так в маленькой сцене – три поворота, каждый из которых что-то скажет о человеке. Пускай повороты контрастны и будто самоотрицают друг друга, тем лучше. Даже самые простые характеры на поверку имеют достаточно сложную психологию.

Пора, может быть, коснуться Яичницы, Анучкина и Жевакина. Хотя „Женитьба“ совсем не шла. Все равно в голове какие-то вульгарные представления о том, будто бы как это было. Почему-то вспоминаются глупые показы молодых актеров, где глупый Яичница выглядит еще глупее, чем сами они. А взрослых артистов и не вспомнишь в этих ролях. Взрослым артистам хочется чего-нибудь посущественнее. Но почему, например, Епиходов – это роль, а Яичница – не роль? А потому еще Епиходов роль, что мы помним в ней Москвина14. А на Яичницу за последние долгие годы Москвина не находится. Но дойдя до слова „Москвин“, хочется бросить все и только вспоминать!

Да Яичница не менее человек, чем Епиходов. И то, что он большой и толстый, не самое главное.

Нет, заела меня эта мысль о Москвине, не выходит! Надо всем бы прививать такое, что ли, драматическое простодушие, какое было у него. И ощущение того, что Епиходов, например, это не „он“. А „я“. Епиходова надо ведь еще выстрадать. А Яичницу что же?

При разборе бросается в глаза, что Яичница перечитывает опись движимого и недвижимого. Но гораздо важнее, мне кажется, что он отпросился из департамента на минутку, что генерал может в любой момент хватиться его и задаст тогда ему такую невесту!

Сватовство – дело для него незнакомое, что за невеста? Понравлюсь ли я, понравится ли она? А еще – генерал за спиной.

А жениться решил ведь тоже от скверности. Но ведь все это надо уметь, все это уже не по возрасту, да и внутреннего спокойствия того нет, чтобы прийти, расположиться, чувствуя себя человеком. А потом эти разговоры о Сицилии, что есть, мол, где-то какая-то Сицилия и что-то интересно узнать про нее, так как ведь всех куда-то всегда манит, но ты экзекутор и над тобой есть генерал, который, возможно, уже сейчас вопрошает грозно: „А где экзекутор, вот задам ему такую Сицилию“. Конечно, в холостяцкой жизни накопились и неприятные, не очень удачные черты характера, но ведь „он“ – это „я“, а попробуй в себе отделить одно от другого.

А время идет, уже пошел 2-й акт, второй час, стало быть, а я еще ничего не выяснил! Кроме меня тут топчутся целых трое, и все на нервах, на нервах, хотя невеста собой хороша и хорошо бы такую в жены, только очень странно ведет себя, а в такой суетне ничего не добьешься. А в результате такой глупый, глупо бессмысленный день прошел. И хотя немного прокричался на свахе, все равно плохое, очень плохое настроение!

В веселом, – кажется, так говорил Станиславский, – надо искать грустное. Впрочем, а что тут веселого? Только что текст смешной.