Полная версия

Новый Голливуд. Новаторы и консерваторы

На практике конец классической парадигмы в 1960‑е годы ознаменовался появлением нового поколения режиссеров, которые кардинально изменили характер американского кино. К примеру, никогда ранее критики не говорили о «киносенсации» и «ультражестокости», однако это стало возможным благодаря фильмам Артура Пенна, Сэма Пекинпа, Мартина Скорсезе и других представителей Нового Голливуда. С этим поколением радикально сменился и способ производства – то есть весь контекст, который представляет собой определенную интегральную систему, включающую в себя не только кинематографистов, но также правила, фильмы, технологии, документы, институции, рабочий процесс и теоретические концепции.

Что стало с классическим стилем в эпоху распада студийной системы? Бордуэлл, Стайгер и Томпсон утверждают, что с Новым Голливудом классический стиль не прекратил существование, а стал, начиная с 1960‑х годов, сопротивляться системе package production, а также более позднему процессу конгломерации, характерному для Голливуда с конца 1980‑х. В заключительной части своей книги они высказывают мнение, что классический голливудский стиль, начиная с 1960‑х, начинает демонстрировать способность наращивать себя через вариации и ассимиляции. Новый Голливуд ими объясняется как процесс стилистической ассимиляции. «Старый Голливуд, – пишут авторы, – инкорпорировал и рефункционализировал приемы немецкого экспрессионизма и советского монтажа… Новый Голливуд выборочно заимствует из мирового арткино»38. Американские исследователи не учли влияние авангардной кинокультуры 1960‑х годов на весь мировой художественный процесс, который привел к радикальным изменениям всех сфер жизни.

В свою очередь, ряд других американских авторов выдвигает иную концепцию судьбы «классического» кино, говоря, что классический стиль уступил место постмодерну. Тот же Мюррей Смит утверждает, что классический период с Новым Голливудом закончился, причем ссылается на Андре Базена, который писал о том, что еще в 1940‑е годы классицизм Голливуда начинает сдавать позиции кинематографическому «барокко» – кинематографу большего самосознания и стилизации. На практике получается, что на смену вестерну, вроде «Дилижанса» Джона Форда, приходит «сверхвестерн», вроде «Дуэли под солнцем» (1946) и «Ровно в полдень» (1952)39. Как пишет Базен в статье «Эволюция вестерна»,

Сверхвестерн – это вестерн, который стыдится быть только самим собой и пытается оправдать свое существование каким-нибудь дополнительным фактором – эстетического, социологического, морального, психологического, политического или эротического порядка…40

Как уже отмечалось, Андре Базен был первым, кто установил взгляд на американское кино как «классическое искусство», причем как на артистическую практику, достойную серьезного внимания. В то же время он практически с самого начала отверг ограничения, которые правила классицизма налагали на режиссера, особенно в более «реалистической» практике, которую он всячески поддерживал, – через переход к долгому плану, глубокофокусной съемке. Иными словами, Базен одновременно восхищался классическим Голливудом и критиковал его.

В своем наиболее влиятельном эссе «Эволюция киноязыка», опубликованном в журнале «Кайе дю Синема», Базен предложил свою периодизацию истории кино. Он писал, что, несмотря на разницу между немым и звуковым кино, годы с 1920 по 1939 можно считать унифицированным периодом, характеризуемым общемировым распространением общих форм кинематографического языка:

С 1930 по 1940 год во всем мире под влиянием главным образом американских фильмов сложилось известное единство выразительных средств киноязыка. Пять или шесть основных жанров, одержав триумфальную победу в Голливуде, утверждают свое непререкаемое преимущество: американская комедия («Мистер Дидс едет в город»), бурлеск (братья Маркс), музыкальный фильм с танцами и мюзик-холлом (Фред Астер и Джинджер Роджерс, «Безумства Зигфельда»), полицейский и гангстерский фильм («Лицо со шрамом», «Я – беглый каторжник», «Осведомитель»), психологическая и бытовая драма («Тупик», «Иезавель»), фантастический фильм и гиньоль («Доктор Джекил и мистер Хайд», «Невидимка», «Франкенштейн»), вестерн («Дилижанс»)41.

Базен рассматривал классичность киноискусства по двум составляющим: в отношении содержания – где сложились основные жанры с хорошо разработанными правилами, способные нравиться массовой аудитории, равно как и культурной элите, и в отношении формы – в операторском и режиссерском решении фильма, – где выработались отчетливые стили, соответствующие теме, а между изображением и звуком было достигнуто полное единство. В Голливуде режиссеры вроде Орсона Уэллса и Уильяма Уайлера участвовали в обновлении реализма в повествовании. Это «обновление» современные исследователи Голливуда Томас Эльзессер и Уоррен Букланд трактуют как маньеризм внутри классицизма, считая его проводниками таких режиссеров, как Орсон Уэллс, Кинг Видор, Джозеф фон Штернберг и Винсенте Миннелли42. Однако, как точно подмечает в своей анализирующей теорию Базена статье «Постклассический Голливуд» Питер Крамер, эти и другие режиссеры 1940‑х годов, восстанавливая реалистическую традицию Штрогейма и Мурнау, «почти полностью забытую с 1930 по 1940 годы», позволяют говорить о новой эстетике 1940‑х, «которая может быть названа „постклассической“»43.

Крамер тоже опирается на Базена, указавшего на то, что эти режиссеры 1940‑х годов не просто

продолжают установившуюся традицию, но открывают в ней секрет реалистического обновления, получая возможность обрести реальное время, реальную длительность события, тогда как классическая раскадровка подменяла реальное время мысленным и абстрактным временем44.

В качестве примеров Крамер приводит не только картины Уэллса и Уайлера, но и самый «американский» из жанров – базеновский «сверхвестерн». Крамер делает важный вывод: еще на материале 1940‑х годов Базен представлял ситуацию «постклассического» кино, и это «постклассическое» кино можно описать как

нечистое, менее строгое, гибкое кино, характеризуемое сосуществованием противоречивых эстетических стратегий (классического монтажа, экспрессионизма, реализма) скорее, чем строгой и исключительной приверженностью протяженной системе; расширением, преувеличением, склонностью к игре и смешением жанров, нежели жанровой чистотой; привлечением противоречивых, сложных тем, нежели более конвенциональными жанровыми предпочтениями45.

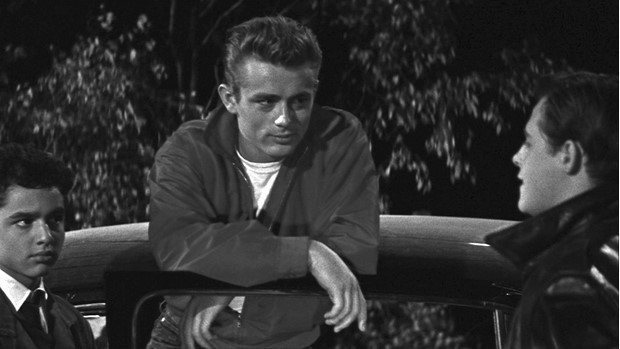

С 1972 года, с подачи Лоуренса Аллоуэя, также основывавшегося на базеновской формуле, некоторые американские теоретики кино начинают рассматривать зарождение «постклассического» кино на материале послевоенного голливудского кинематографа. Этот период голливудского кино называют иногда «переходным» периодом, иногда периодом «новой зрелости», основываясь на том, что Голливуд этого времени производит довольно много «квазидокументальных», проблемных картин, вроде фильмов Элиа Казана или Жюля Дассена. Эта тенденция усиливается также тем, что в 1950‑е годы американское кино активно меняет концепцию своего героя: вместо мужественного, активного, действенного стоика, вроде Джона Уэйна или Гари Купера, экранное пространство начинают заселять невротичные, рефлексирующие герои, типа героев Монтгомери Клифта, Марлона Брандо или Джеймса Дина, выражающие «бунт молодых». Паркер Тайлер назвал этих героев «природно-инфантильным типом»46 – интуитивным, недисциплинированным. Полин Кейл, в свою очередь, заметила, что такой тип героя способен лучше провоцировать «жестокую реакцию зрителя». Он является полной противоположностью героям прошлого тем, что совершенно не отвечает за свои действия: сумасшедший ребенок, в котором все намешано, становится романтическим героем, трактуемым как инфантильный герой47. Самый показательный пример – это «Бунтарь без причины» (1955) Николаса Рея. Название «Бунтарь без причины» говорит само за себя: Николас Рей не выстраивает причинно-следственной цепочки неприятия героем Джеймса Дина ценностей старшего поколения, а также мира своих сверстников. Причина не объясняется и как будто бы разлита в воздухе 1950‑х. Ее рационализация и определение мотиваций – это заслуга революционных 1960‑х годов.

Кадр из фильма «Бунтарь без причины». Режиссер Николас Рей. Сценаристы Стюарт Стерн, Ирвинг Шульман, Николас Рей. Оператор Эрнст Халлер

В свою очередь, возражая тенденции рассматривать кино 1950‑х как «постклассическое», Бордуэлл, Стайгер и Томпсон утверждают, что в 1940‑е и 1950‑е годы происходит интенсификация тем и формальных возможностей, установленных в 1930‑е. Они-то и утверждают правила той классической нарративной структуры, которая ассоциируется с 1930–1940‑ми годами и оказывает сопротивление в рамках последующего кино. В своем утверждении исследователи не одиноки. Например, Мэнни Фарбер называет эту классическую нарративную структуру не иначе как «традиционной голливудской добродетелью развлекательного сторителлинга»48. Хотя очевидно, что в 1950‑е годы классический нарратив подвергся серьезной деформации. Это видно уже по тому, что голливудское кино 1950‑х активно дифференцирует аудиторию: «нервные бунтари» явно апеллируют к молодой аудитории, социальное кино Элиа Казана нацелено на образованную аудиторию, тогда как широкоэкранные библейские постановки больших студий, вроде «Багряницы» (1953) Генри Костера и «Десяти заповедей» (1956) Сесиля Де Милля, очевидно ориентированы на консервативную семейную аудиторию.

Классический период как «модель кинопроизводства» сложился благодаря уникальному соединению экономики, технологии и стиля в процессе создания фильмов. Это было время вертикальной интеграции и олигополии. В этих условиях, как писали в своей книге Бордуэлл, Стайгер и Томпсон,

формальные и стилистические нормы создавались, строились и поддерживались моделью кинопроизводства – характерным сочетанием экономических целей, специфических условий труда и особых путей создания фильма… смотреть на голливудскую режиссуру в период с 1917 по 1960 как на объединяющую модель кинопрактики – это все равно что говорить о связной системе, в которой эстетические нормы и модель кинопроизводства поддерживает одна другую49.

Если определенная экономическая практика – важное условие существование голливудского производства, такое же серьезное значение получает причастность киноиндустрии определенной идеологической/означаемой практике. Иными словами, в условиях определенной модели кинопрактики Голливуд уменьшает разработку альтернативных стилей и стратегий производства, поскольку и идеологическая/означаемая практика оказывает влияние на определенное разделение труда и производственный процесс. Важно учесть, что модель кинопрактики относится именно к специфике менеджмента и разделению труда в процессе производства, но не к дистрибуции и показу.

Отзываясь на книгу Бордуэлла, Стайгер и Томпсон, Ричард Молтби делает вывод: невозможно выстроить оппозицию между историей нарративных форм и историей культурной индустрии50. Этот вывод мне представляется крайне важным. Он позволяет выстроить более-менее четкие границы для классического периода – с 1910‑х до середины 1960‑х годов, когда вертикальная интеграция была окончательно разрушена и сложилась система совершенно новых взаимоотношений внутри кинопроизводства. Иными словами, сложившуюся парадигму сменили новые стратегии, которые отметили изменения как в киноискусстве, так и в киноиндустрии в целом.

Классическая эпоха, как замечают Бордуэлл, Стайгер и Томпсон, была ознаменована коллективным обучением кинематографистов законам мастерства прямо на съемочных площадках и в павильонах (в том числе через систему копирования друг друга). В свою очередь, Новый Голливуд, давший импульс к бурному развитию «независимых», установил систему множества подходов, стилей и приемов. Ни о каком образце в период Голливудского Ренессанса уже речи идти не могло. Только с появлением блокбастеров и формированием конгломератов вновь будут формироваться черты новой идеологической/означаемой практики киноиндустрии зрелищ. Однако бурное развитие технологий, равно как и срастание Голливуда и «независимых», не позволит ей удержаться на столь длительное время, как это было в эпоху классического кино. Постклассическое кино так и останется полем борьбы различных художественных и индустриальных стратегий.

Существенная разница между классическим и постклассическим периодами заключалась в том, что классическое кино опиралось на стабильную жанровую систему, выстраивало свои нарративы, основываясь на цельных характерах, которые соотносили свои индивидуальные желания с общественными ценностями, и создавало особый стиль повествования, характеризуемый эффективностью, формальной элегантностью и ясной простотой. С конца 1960‑х годов (то есть с началом эпохи Нового Голливуда) воспитанные телевидением и киноклубами режиссеры подпали под влияние авторской теории и стали отходить от фундаментальных основ классицизма, потворствуя барокко и «витиеватым разработкам основ простых сюжетов» без капли драматической и тематической необходимости подобного «стилистического гранд-гиньоля»51. Героев постклассического кино перестали отличать не только ясно выраженные цели, но и четкая моральная и социальная позиция, вследствие чего их экранное присутствие тесно связывалось со вспышками немотивированного и часто иррационального насилия.

В разговоре о новых героях, конечно, имеются в виду «иконы» Голливудского Ренессанса, такие как Бонни и Клайд, Буч Кэсседи и Санденс Кид или персонажи фильмов Сэма Пекинпа. С началом освоения Голливудом территории консервативного блокбастера произойдет изменение и в концепции героя. Герои блокбастеров во многом будут напоминать протагонистов классического кино, однако жестокость и насилие, обращение к которым ознаменует и окончательное крушение Кодекса Хейса в 1960‑е годы, станет неотъемлемой составляющей целого ряда голливудских жанров современной эпохи и как минимум будет поддерживаться Индивудом, вроде фильмов Дэвида Линча или Квентина Тарантино. Постклассическое кино уже никогда не откажется от жестокости и насилия как зрелищного элемента. Насилие станет не просто основой человеческих взаимоотношений. На эту тему хорошо высказался Брайан де Пальма:

Насилие – это визуальная форма. Оно очень эффектно, оно возбуждает. Я никогда не откажусь от насилия, потому что оно исключительно кинематографично52.

По сути, насилие, о котором говорит де Пальма, – это часть «спектакля», зрелищности, которая в постклассическом кино становится доминирующим фактором. Зрелищность начала разбивать нарратив еще в классический период (например, в мюзиклах с номерами Басби Беркли или в многолюдных панорамах роадшоу 1950‑х – начала 1960‑х, вроде «Бен-Гура» и «Клеопатры»), однако именно в эпоху Нового Голливуда она начала выступать как один из доминирующих моментов – достаточно вспомнить финальные рапидные съемки расстрела Бонни и Клайда или сцены перестрелок из вестернов Сэма Пекинпа. Блокбастеры эпохи конгломератов, вроде «Звездных войн» или «Титаника», доводят зрелищность до апофеоза, в том числе через повышенное значение спецэффектов. Как отметил американский исследователь Джефф Кинг, зрелищность доставляет удовольствие и ассоциируется с наслаждением от репрезентации, которая «больше, чем жизнь», которая выглядит более яркой и интенсивной, чем ежедневная реальность53.

Итак, Новый Голливуд – это установка новых трендов в кинематографе. Олтман, Поллак, Бурман, Рафелсон, Спилберг, Эшби, Пенн и другие разрушали установку классического кино на «фундаментальные утвердительные заявления о мире» (Эльзессер) в пользу «либерального взгляда» и «радикального скептицизма по отношению к американским добродетелям». Эти изменения сопровождались изменениями в статусе кино. Телевидение взяло на себя функцию воспитания массовой аудитории (то, чем занималось классическое кино); в свою очередь, Новый Голливуд стал обращаться к менее «идеологизированным представителям» американского общества.

Еще одно важное обстоятельство: классическое голливудское кино создавало фильмы исключительно для вечернего досуга и обязывало независимых дистрибуторов покупать их в пакетах с короткометражками и новостными лентами. В эпоху Нового Голливуда, а точнее после «Челюстей», компании стали постепенно втягиваться в производство и дистрибуцию сети сопутствующих товаров, вроде книг, телевизионных шоу, музыкальных дисков, игрушек, игр, видео, футболок и т. д. Классический Голливуд был обращен в первую очередь к созданию образа Америки. В голливудский Золотой век евреи-эмигранты (основатели всех больших студий) пытались через кино творить американскую мечту, воспитывая посредством кино всю нацию (об этом очень интересно рассказывается в книге Нила Гэблера «Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд»54). Новый Голливуд устремился к тому, чтобы стать доминирующим направлением на всемирном рынке зрелищ, что повлекло за собой новые бизнес-комбинации, а затем еще и проявил амбиции стать политической «мягкой силой». Начиная с 1980‑х годов пошло объединительное движение компаний в мультикорпорации, что частично вернуло бизнес к интеграции через желание контролировать производство программ, дистрибуцию и показ. Однако это не была вертикальная интеграция Золотого века. Это, скорее, можно было назвать горизонтальной интеграцией, так как в эпоху Нового Голливуда особый акцент ставится на усилении дистрибуции.

Новый Голливуд, а затем и Новый Новый Голливуд – это образования эпохи взаимозависимости культурного производства и разнообразной дистрибуции, то есть того, что называется синергия (synergy) – когда становится невероятно трудно не только провести границу между киноиндустрией и другими медиа, но вообще осмыслить кино как отдельный культурный и «текстуальный» объект. Эта синергия приводит к осознанию, что один плюс один равно три. Ее первые ростки пришлись на 1970‑е годы – к примеру, когда компания Warner Bros. выпустила документальный фильм «Вудсток» параллельно с релизом его саундтрека компанией Warner Bros. Record. Сегодня одновременный выпуск фильмов, саундтреков, книг, компьютерных игр и других возможных «форматов» идеи – совершенно обычное дело. Как говорят в Голливуде, синергия работает как хороший брак, где каждый партнер может принести качество, которое в комбинации с другими волшебно творит что-то еще лучшее, чем если бы оно развивалось в одиночку.

Кино Нового Голливуда называют не только постклассическим, но и постмодернистским. После того как в 1980‑е годы критики стали активно развивать концепцию модернистского и постмодернистского искусства, этот момент внес определенность в вопрос о периодизации Голливуда. Такие философы, как Фредрик Джеймисон или Норманн Дензин, определяют развитие постмодернизма в американской культуре начиная с 1960‑х годов. Если же все послевоенное кино рассматривать в тени последующего постмодернизма, то фильмы Нового Голливуда с их чувствительностью к европейским влияниям можно трактовать как приближение к постмодернизму.

Модернизм, как писал Джеймисон, принудительно думает о Новом и о том, как оно привносится в мир, тогда как постмодернизм думает скорее о прорывах, не о мирах, а о событиях и безвозвратных изменениях в репрезентации вещей. Модернизм думает о вещах как таковых, в их утопическом смысле, постмодернизм же более «сумасшедший», он слишком хорошо знает, что содержание – это в большей степени образы. Для модернизма «природа» – все еще зона жизни, а старое, архаичное – все еще существующее; культура до сих пор делает что-то с этой природой. Постмодернизм появляется одновременно с уверенностью, что модернизационный процесс закончен, а природа освоена. Это мир, в котором «культура» стала «второй природой»55.

В отличие от модернизма, настаивающего на высоком, уникальном стиле, на художественном идеале авангардного искусства, постмодернизм отвергает стиль, отказывается от чувства уникальности и персональности. Голливудский Ренессанс с его ставкой на режиссерский стиль оказался лебединой песней уникальности. Время конгломератов с его установкой на блокбастеры, бренд и переконвертируемость этого бренда в различные медиаформаты стал отвергать уникальность. И хотя отдельные режиссеры, вроде Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерона или Брайана де Пальмы, пытались напоминать о классическом сторителлинге и о стиле, однако они, скорее, смотрелись исключениями из правил. Уникальность оказалась потеряна для Голливуда. На смену ей пришло отсутствие глубины и пастиш. Вместо модернистского стиля – постмодернистский код. С конца 1990‑х и в нулевые, особенно с успехом фильмов братьев-сестер Вачовски и Кристофера Нолана, нарратив в блокбастерах стал утрачивать свою линейность, устремляясь в освоение моделей «фильмов-головоломок»56 (Эльзессер).

Пастиш – имитация уникального и особенного, «идиосинкразический стиль», «надевание лингвистических масок» (Джеймисон). Однако, в отличие от пародии, пастиш отменяет сатирические импульсы, являясь чистой иронией. Пастиш прекрасно реализует себя через так называемые «ностальгические фильмы», или ретро, которые реструктурируют пастиш на коллективном и социальном уровнях. Ретро-фильмы, как отметил Джеймисон, производят апроприацию утерянного прошлого, преломляя его через ироничный закон измененного стиля и появляющуюся идеологию поколения. Начиная с «Американских граффити» (1973) Лукаса ретро стало одним из излюбленных жанров Голливуда. Впрочем, моду на него задал еще в эпоху Голливудского Ренессанса «Бонни и Клайд», однако этот фильм еще нельзя было назвать пастишем, так как он формировал романтический миф, определял героику поколения.

Постмодернизм разрушает классицистскую установку на прозрачный сторителлинг в пользу цитатности, в то время как представители Голливудского Ренессанса еще не отказываются от сильного сюжета, совмещая его с темами exploitation и стилистическими инновациями европейского кино «новой волны». Типичный постмодернистский фильм – «Криминальное чтиво» (1994), построенный, по словам Квентина Тарантино, как «криминальная антология», в которой заранее известно, что станет со многими персонажами. В этом фильме персонажи важнее, нежели сюжет, а ирония важнее жестокости и кровавости. Здесь все превращается в элемент большой игры, в которой нет места серьезному размышлению. И хотя это типичный Индивуд, влияние Тарантино на голливудские сценарии было довольно большим всю вторую половину 1990‑х. «Оскар» за сценарий он получил не случайно.

Представители Голливудского Ренессанса не играли с культурой, а создавали свою «контркультурную» утопию, во многом романтическую. В этом плане у них были все еще серьезные намерения, делавшие их кино последним модернистским заявлением. Естественно, эта утопия оказалась недолговечной, и в том числе потому, что Голливуд вступил в эпоху глобализации, не оставившей места романтизму одиночек. Это возвращение Голливуда к массовой аудитории вынудило установить новую стабильность, популярность и высокие стандарты студийной эры, что, в свою очередь, позволило критикам Майклу Паю и Линде Майлз57 назвать создателей блокбастеров, вроде Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Джерри Брукхаймера и Дона Симпсона, представителями неоклассицизма.

Какой напрашивается вывод? Новый Голливуд не просто сменил классический, но ознаменовал новую эпоху американского кино, где возрастает роль ИИ. Именно Новый Голливуд с его любовью к авангарду заложил тот modus operandi современного Голливуда в виде концепции блокбастера, который укрепился во время конгломератов и повлиял на дальнейшее развитие арт-мейнстрима. Новый Голливуд начался с поколения режиссеров контркультуры, которые уже не могли работать в условиях студийной системы Золотого века, но отражали социальные и культурные запросы бурной эпохи 1960–1970‑х. Это время критики называют Голливудским Ренессансом, и оно характеризуется началом тесного сотрудничества «независимых» и больших голливудских студий. Оно в итоге сформирует контекст Индивуда, а дальнейшая эволюция Голливуда утвердит более консервативную концепцию блокбастера для семейной аудитории. Но заложенные Новым Голливудом стратегии остаются актуальными до сих пор. Поэтому дискуссия о нем – это дискуссия о современной эпохе американского кино. И она продолжается…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Brustein R. The New Hollywood: Myth and Anti-Myth // Film Quarterly. 1959. Vol. 12. № 3. Spring. P. 23–31.

2

The Last Great American Picture Show. The New Hollywood Cinema in the 1970s / Ed. by T. Elsaesser, A. Horwath, N. King. Amsterdam University Press, 2004. P. 377.