Полная версия

Новый Голливуд. Новаторы и консерваторы

Дальнейшее развитие концепции блокбастеров привело к утверждению Нового Нового Голливуда, который отменил многие завоевания предшествующего времени. В эпоху Нового Нового Голливуда не только утратила актуальность выделяющая режиссера модель director-unite system, но также была переосмыслена модель producer-unite system, в которой продюсер является ключевым творческим игроком на поле кинопроизводства, а режиссер – подчиненным субъектом наряду с остальными участниками творческой команды. В силу вступил закон так называемого «научного менеджмента» (scientific management), рассматривающего производство-дистрибуцию-показ фильма как сложную систему креатива, маркетинга, пиара, мерчендайзинга.

Опознавательным моментом Нового Нового Голливуда является внедрение в производство цифровых технологий, которые складывали основу кинопроизводства начиная с середины 1980‑х. Их появлению сопутствовало развитие целого ряда экономических, административных, демографических и глобальных факторов, которые привели Голливуд к состоянию гигантской всемирной машины развлечений в виде блокбастеров. Время глобализации, как замечает Тим Балио,

диктовало наличие топ-игроков в бизнесе, которые развивали долговременные стратегии по выстраиванию сильной базы операций внутри страны и одновременно отстаивали главное присутствие на всех всемирно важных рынках24.

Во многом развитие Нового Нового Голливуда было предрешено подъемом видео, которое с 1980‑х стало гигантским бизнесом, а также развитием counter cinema. Если в 1980‑м только две из сотни семей имели видеомагнитофон, то спустя десять лет видеомагнитофонами обзавелись уже две трети американских семей. Развитие домашнего видео автоматически повысило запрос на производство фильмов, которое прыгнуло с 350 картин в 1983 году до 600 в 1988‑м25. Это усилило сектор «инди» – независимых от больших голливудских корпораций производителей фильмов. В то время как мэйджоры (студии-корпорации) развивали не количество фильмов, а иное их качество, создавая ультравысокобюджетные картины (количество фильмов в этот период колебалось от 70 до 80 в год), «мини-мэйджоры», вроде студий Orion Pictures, Cannon Film, Dino De Laurentis Entertainment, а также «независимые», такие как Atlantic Release, Carolco, New World, Hemdale, Troma, Westron, New Line Cinema и др., производили остальную кинопродукцию.

Они делали ставку прежде всего на скромные по бюджетам и спецэффектам картины, стараясь окупить затраты через предпродажи прав на коммерческое кабельное телевидение и домашнее видео. Это не означало, что «независимые» не делали исключений для высокобюджетных фильмов. К примеру, именно «независимая» компания Carolco установила новые стандарты высокобюджетного кино, произведя «Терминатор: судный день» (1991) с бюджетом в 100 миллионов, собравший в национальном прокате 204 миллиона, а в иностранном – 310 миллионов долларов. Этот фильм, содержащий яркий концепт, суперзвезду Арнольда Шварценеггера, визуальные и спецэффекты, уменьшил риски, поскольку сумел соответствовать нескольким факторам: 1) конституировал себя как медиасобытие; 2) обеспечил себе очень хороший промоушн; 3) сделал ставку на прибыли через видео и парки развлечений; 4) обеспечил себе прибыли в иностранном прокате.

Даже Великая рецессия, начавшаяся в США в 2008 году, и последовавший за ней экономический кризис не смогли остановить развитие независимого сектора кино, хотя и сильно ударили по нему. К примеру, в 2011 году лидером «независимых» стала производственная и дистрибуторская компания The Weinstein Co, главным хитом которой был британский фильм «Король говорит», получивший премию «Оскар» за лучший фильм 2010 года. Только обвинения в сексуальных домогательствах в октябре 2017 года и дальнейший арест Харви Вайнштейна, по сути, приостановил работу компании. Но это не единственный пример влиятельности инди-сектора на общую голливудскую ситуацию.

Среди других лидеров, занимавшихся дистрибуцией независимых фильмов, значатся компания Focus Features, создавшая другой хит оскаровской гонки того же года «Детки в порядке» (2010), Fox Searchlight, ответственная за «Черного лебедя» (2010) и «Древо жизни» (2011), A 24 – за «Лунный свет» (2016), «Всё везде и сразу» (2022) и другие фильмы. Все эти картины и компании – часть огромного поля, которое называется Индивуд, то есть пространство встречи Голливуда, «независимых» и авангардного кино. Индивуд – термин Джеффа Кинга26 – это важная стратегия существования современного американского кино, зародившаяся с утверждением Нового Голливуда. И ее влиятельность с каждым годом только усиливается, в том числе благодаря вкладу фестиваля и института Sundance. Индивуд диктует моду в американском кино благодаря победам фильмов в соревновании за «Оскар», влияет на систему звезд, равно как и на рейтинг американских режиссеров, сценаристов, продюсеров, художников и т. д.

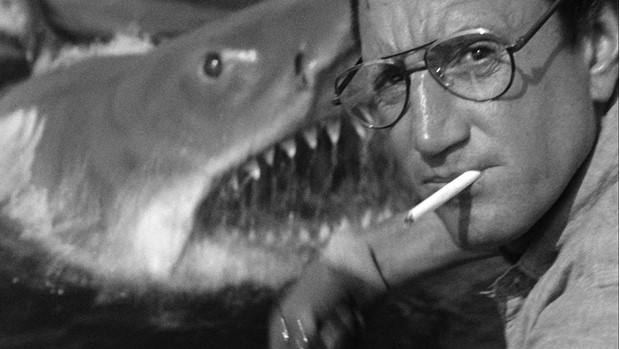

Новому Новому Голливуду свойственна разнообразная и гибкая дистрибуция – театральный прокат, DVD, телевидение, стриминги, компьютерные игры, книги, различные сопутствующие товары. Другая его черта – затраты огромных средств на рекламную раскрутку фильмов. Эти затраты растут год от года. Если для «Челюстей» потребовалось вложить 12 миллионов долларов на рекламную раскрутку (и примерно столько тратили в 1980‑е), то в 1990‑е средняя цифра промоушна составляла уже 35 миллионов. В 2000‑м на рекламную раскрутку фильма «Угнать за 60 секунд» было потрачено уже $67,4 миллиона. И цифры затрат на промоушн год от года растут.

Рост затрат на производство и рекламную раскрутку автоматически снижает шансы фильмов окупиться в прокате. По сути, Новый Новый Голливуд предложил совершенно иную стратегию существования кинобизнеса: он выстраивался, основываясь на изначальной неокупаемости фильмов в театральном прокате, а предполагал переформатирование идеи в иные медийные формы, а также в консюмеристскую культуру, поддерживающую развитие бизнеса самых разных форм. Допандемийные блокбастеры в массе своей стали тривиальным поводом для сбыта потребителю попкорна и кока-колы, которые и приносят не меньшую прибыль современным кинотеатрам. Рентабельность продажи попкорна в кинотеатрах превышает 80%27. Как говорили владельцы кинотеатров: «Главное – побольше соли!» (имея в виду соль для попкорна, вызывающую у зрителей желание утолить жажду дополнительным стаканом кока-колы).

Допандемийная посещаемость американских кинотеатров составляет в среднем 30 миллионов человек в неделю, то есть 10% населения США. Для сравнения: в 1929 году эта цифра составляла 95 миллионов человек. В эпоху «вертикальной интеграции», когда сети кинотеатров принадлежали самим студиям, возврат денег, потраченных на производство, при такой огромной посещаемости лежал в основе кинобизнеса, что позволяло создателям фильмов думать не только о прибыли, но и об искусстве. В наши дни обеспечить возврат средств, затраченных на производство, рекламную раскрутку и печать копий, можно только в случае появления «фильмов-событий», вроде «Аватара» (2009), чьи суперсборы в $2,7 миллиарда смогли переломить изначально провальную ситуацию.

Эта ситуация хорошо показана в книге «Экономика Голливуда», автор которой Эдвард Эпштейн пишет буквально следующее о фильме с участием Анджелины Джоли и Николаса Кейджа «Угнать за 60 секунд» (2000):

Из $242 млн, полученных от продажи билетов, кинотеатры удержали $139,8 млн, то есть почти 60%. Хотя компания Buena Vista, распространяющая продукцию Disney’s, и является одним из самых влиятельных дистрибуторов в Голливуде, она получила лишь $102,2 млн, или около 40% всех мировых прокатных сборов. Из этой суммы были вычтены расходы на дистрибуцию в сумме $90,6 млн, куда вошли затраты на рекламу с целью привлечения подростков всего мира в кинотеатры – $67,4 млн, производство прокатных копий – $13 млн и оплата страховки, доставки, пошлинных сборов, комиссий банка и местных налогов – $10,2 млн. В итоге скорректированный валовый доход стал равен $11,6 млн. Из этой суммы самые сильные игроки, включая компанию Buena Vista, которой полагалось 30% в оплату за услуги дистрибуции, Николас Кейдж и Брукхаймер забрали себе еще $3,4 млн. Таким образом, после выхода премьеры в кинотеатрах фильм с бюджетом $103,3 млн принес $95 млн убытка28.

В 1960–1970‑е и даже в 1980‑е подобную ситуацию невозможно было себе помыслить. Еще в период становления Нового Голливуда большие цифры кинопроката гарантировали прибыль их создателям. Ситуацию улучшало также то обстоятельство, что поколение movie brats изначально не гналось за большими бюджетами фильмов, делая ставку на актуальную проблематику, проработку сценариев и характеров, реализацию недорогих жанровых формул. Однако Новый Голливуд и породил блокбастеры слоноподобных бюджетов, сложных компьютерных спецэффектов, что привело к маргинализации актуальных тем, вытеснение их на территорию кино «независимых». Именно потому, что существующая модель кинобизнеса сложилась в ходе эволюции Нового Голливуда, до сих пор есть расхождения у киноведов о том, стоит ли вообще употреблять термин Новый Новый Голливуд.

Например, в программной книге Джеффа Кинга «Кино Нового Голливуда. Введение»29 этап американского кино после первых «Звездных войн» также трактуется как Новый Голливуд, но с дополнением «Версия 2: Блокбастер и Корпоративный Голливуд», в то время как предшествующий ему период – как «Новый Голливуд. Версия 1: Голливудский Ренессанс». Джефф Кинг продолжает отмеченную ранее линию Дугласа Гомери о существовании двух Новых Голливудов и пытается доказать, что, несмотря на переход на новую концепцию блокбастера, все равно можно говорить и об актуальности «политики авторства», равно как и о новом витке развития старых жанровых формул. Конечно, и Стивен Спилберг, и Джордж Лукас, и Питер Джексон, и Сэм Рейми, и Кристофер Нолан, и другие снимают кино, сориентированное на жанры, которые хоть и подверглись заметной трансформации и обновлению, но все же не утратили черты первоначальных формул, сформировавшихся в классическом Голливуде. Однако проблема состоит в том, что своими «Челюстями» и «Звездными войнами» Спилберг и Лукас вернули Голливуд к новому освоению жанрового консерватизма, отказавшись от тех экспериментальных форм, которые предлагал кинематограф периода Голливудского Ренессанса.

Кадр из фильма «Челюсти». 1975. Режиссер Стивен Спилберг. Сценаристы Питер Бенчли, Карл Готтлиб. Оператор Билл Батлер

То, что многие американские киноведы до сих пор относили к отличительной особенности периода с 1967 по 1976 годы, Кингом рассматривается и в рамках более позднего этапа развития Голливуда. Мне такой ракурс кажется интересным хотя бы потому, что блокбастеры часто нивелируют идею авторства как персонального видения в пользу идеи «корпоративного авторства». К аргументации Кинга придется обязательно обратиться в главе о современном этапе развития Нового Голливуда – эпохе конгломератов.

Период после первых «Звездных войн» вряд ли состоятельно считать эпохой Голливудского Ренессанса, поскольку он повернул Новый Голливуд в сторону окончательного утверждения концепции блокбастера, основанной на так называемой предпродаваемости фильма, гигантских бюджетах и новейшем качестве спецэффектов. Конечно, некоторые американские режиссеры, воспитанные в духе авторской свободы, будут изыскивать возможности контролировать свой фильм и на протяжении 1980–1990‑х годов, к примеру, через расширение своих полномочий до продюсерских или сценаристских (здесь очень хорошими примерами могут служить Фрэнсис Коппола или Стивен Спилберг), однако в измененных условиях индустрии сохранить полный контроль над проектом для многих стало практически невозможно. Как альтернатива – осталась возможность ухода в инди-сектор, развивающийся в Америке параллельно с развитием Голливуда. Так, например, Дэвид Линч, сделав в Голливуде один высокобюджетный блокбастер «Дюна» (1984), снова ушел в малобюджетное инди-кино, а Брайан де Пальма – дитя Нового Голливуда, перешедший в 1990‑е на выпуск блокбастеров вроде «Миссия: невыполнима» (1996), в результате уехал в Европу, где снял почти что артхаусное кино, вроде «Роковой женщины» (2002) или «Без цензуры» (2007).

Время конгломератов (я предпочитаю свое определение этапу голливудского развития рубежа XX–XXI веков) потребовало отказа от многих завоеваний предшествующего периода Нового Голливуда, и прежде всего от сложных проблемных высказываний, которые все больше стали отдаваться на откуп независимому кино, или Индивуду. Современный Голливуд, как заметил о нем Джон Белтон, – это «провал нового»: он стал «стилистически молодым и изобретательным, но политически консервативным», построенным на «невозможности сказать что-нибудь такое, что еще не было сказано. Аутентичное выражение идей, которые имели место в прошлом, сегодня замещается цитатами и аллюзиями аутентичного выражения»30. Я бы назвала его политически корректным, идеологически инклюзивным и повесточным.

Кроме того, Голливуд эпохи конгломератов всем своим развитием подчеркивает тот факт, что мы уже приучены к постоянно меняющимся технологиям. К примеру, внедрение 3D-технологий воспринималось зрителями как что-то совершенно логичное, в отличие от той революции в восприятии, которая сопровождала внедрение звука или широкоформатного кино. Развитие интернета и сетевых технологий вписало кино в совершенно новую медиаэкосистему, в которой любой кусочек контента может быть доступен в любое время и в любой точке планеты. Скорость интернета стабильно увеличивается, что означает, что увеличивается и скорость потребления кинозрелищ в виде HD-видео, Blu-ray и других форматов. Это же обстоятельство вносит свои заметные коррективы в понятие «авторское право», которое сегодня уже перестает рассматриваться как нечто непоколебимое. Не меньшие метаморфозы происходят и с понятием «авторство», когда, к примеру, любой пользователь YouTube может спокойно разбить любой фильм на фрагменты, чтобы выложить его в бесплатное пользование в обход желания любого режиссера.

Интернет радикально поменял форму дистрибуции фильма, дав возможность потребителям смотреть его, когда захочется. В новых технологических условиях старая медиаиндустрия как «фабрика» взлетела в воздух, что моментально отразилось на показателях потребления видео в самых разных странах.

В большинстве стран показатели телесмотрения начали значительно снижаться, уровень продаж DVD на Западе стабильно низок, а в странах Азии упал практически до нуля, вырос уровень пиратства, стало труднее заниматься дистрибуцией в рамках конкретного региона и ограничивать ее определенным временным периодом, —

отметил Эфе Чакарэль, основатель портала Mubi (онлайн-синематеки, распространяющей лучшее классическое и современное артхаусное кино)31.

Повышение уровня пиратства, а также распространение стриминговых сервисов и интернет-платформ все активнее заставляет задуматься производителей фильмов и их дистрибуторов о том, что существующему режиму бытования кино придется меняться в соответствии с фактическим поведением пользователей. К примеру, результатом этого стало появление бесплатных услуг показа кино в сети в обмен на обязательный просмотр зрителями рекламных роликов перед фильмом или система онлайн-подписки. Развитие социальных сетей меняет представления о промоутировании и кинопрограммировании. Сегодня для раскрутки кино Facebook, Twitter, Instagram32 значат не меньше, чем рекламные ролики перед сеансами. Медиасфера становится все более фрагментированной, и создателям фильмов и дистрибуторам приходится больше полагаться на культуру выбора своего потребителя, которая, в свою очередь, воспитывается всей мощью этой медиасферы. Естественно, что к новым условиям приходится подстраиваться и Голливуду. В этом смысле о нем действительно можно сказать, что он стал Новым Новым.

От классической парадигмы к новым стратегиям

Новый Голливуд сменил голливудское «классическое кино». Неслучайно исследователи называют его постклассическим и постмодернистским. Так, например, думает Мюррей Смит в работе «Тезисы о философии Голливудской истории»33, выстроивший свою аргументацию на работах целого ряда исследователей, включая Андре Базена, Кристин Томпсон, Дженнет Стайгер, Дэвида Бордуэлла и др. Смит основывается на общепринятом представлении о классическом Голливуде как о выразителе стабильности и регулирования. Большие студии с их вертикальной интеграцией демонстрировали эти две важные составляющие через стабильность жанровых формул, определенную продолжительность фильмов, систему звезд, создание системы мотивировок, которые лежали в основе нарративов, и т. д.

В книге «Новый Голливуд: Что сделало кино с новой свободой 70‑х» Джеймс Бернандони так и говорит, что с Новым Голливудом произошла «потеря чего-то реального и важного, а точнее комплекса „общего языка“ классического Голливуда, который отличался тем, что консолидировал эстетические черты кино 40‑х, 50‑х»34. Бернандони принадлежит к тому ответвлению исследователей Голливуда, которое ведет свое начало с 1960‑х годов и обожествляет развитие американского кино в его ранний период. Это ответвление критики, пережившее свой расцвет в 1980‑е годы, трактовало Новый Голливуд как своего рода «смерть кино», определяя его режиссеров как «потерянное поколение» и тех, кто «убил Голливуд». Второе ответвление (чуть более позднее, выросшее в атмосфере 1970‑х) подчеркивает значение Голливудского Ренессанса, сопровождавшегося общим ощущением, которое сформулировал постановщик и сценарист Джон Милиус, когда сказал, что «теперь сила в руках режиссеров». И ежели первые никогда не питали большого почтения к поколению movie brats, представители вторых рассматривали свое время как бурный период производства новых стратегий.

Понятие «классического» американского кино происходило из статей Андре Базена – отца французской «новой волны» и основателя журнала «Кайе дю Синема». В дальнейшем это понятие активно циркулировало в 1970‑е годы в таких журналах, как «Монограм» и «Муви», ставшими, ко всему прочему, главными площадками дебатов о Новом Голливуде. Однако развернутым теоретическим исследованием классический Голливуд обзавелся в 1985 году благодаря выходу фундаментальной книги Дэвида Бордуэлла, Дженет Стайгер и Кристин Томпсон «Классическое голливудское кино»35. Бордуэлл, Стайгер и Томпсон говорили о классическом Голливуде как об определенной модели кинопрактики, создающей эстетику декора, пропорций, формальной гармонии и поддерживаемой определенной студийной системой. Фильмы классического Голливуда – это фильмы особого эстетического качества: элегантности, командного мастерства, подчиненного правилам, а также особой исторической функции, определяемой ролью Голливуда как законодателя стиля мирового мейнстрима.

Бордуэлл, Стайгер и Томпсон писали, что голливудский классический нарратив строился на системе причинностей и мотиваций и основывался на понимании необходимости доминанты, которая создает иерархию темпоральной и пространственной системы фильма. Доминантами часто выступают жанры фильма, которые в эпоху классического Голливуда обрели свои формульные черты. Но доминантой мог стать и стиль – как это, к примеру, видно в случае нуара. Ссылаясь на работы Романа Якобсона, исследователи указывали, что доминанта может рассматриваться как своего рода фокус-компонент искусства, своеобразное правило, которое определяет и трансформирует оставшиеся компоненты и гарантирует целостность структуры. Эта структурная целостность поддерживается наличием психологических, социальных и исторических причин действия персонажей, которые в классическом кино выглядят мотивированными, целеустремленными в отличие от спонтанных героев Нового Голливуда. К примеру, герои любимца Америки Джона Уэйна еще со времен «Дилижанса» (1939) Джона Форда всегда точно знали свои цели, и эта решительность не была поколеблена даже реформаторским вестерном 1956 года «Искатели», в котором главный герой хоть и менял свою цель под воздействием молодого напарника, но все же не становился спонтанной личностью. Наличие определенных черт характера в классическом Голливуде было связано с общей «системой звезд»: если в фильме играет Марлен Дитрих, то она должна петь, если Кэри Грант, то он должен развлекаться, если Мэрилин Монро, то она должна излучать сексуальную энергию соблазнения. Работало то, что называется «точным попаданием» звезды в роль. Выбор звезды определял и черты персонажа, и структуру нарратива.

Целеустремленные протагонисты классического Голливуда отражают американский индивидуализм и предприимчивость. Но вместе с этим нетрудно заметить, что фильмы классического Голливуда предлагают как минимум две линии действия – гетеросексуальной романтической любви и принципиальной линии действия, часто связанной с жанровой формулой (бизнес, шпионство, освоение фронтира, спорт, политика, криминал, шоу-бизнес и т. д.). Например, все в том же «Дилижансе» линия путешествия героев по территории, заселенной апачами, соперничает с романтической линией отношений между ковбоем Джона Уэйна и проституткой Клер Трэвор. И еще неизвестно, за какой из них увлекательнее следить. Равно как в «Касабланке» (1942) внимание зрителей разрывается между романтической парой Ингрид Бергман – Хэмфри Богарт и антифашистской деятельностью героя Пола Хенрейда. В своем продвижении романтических отношений между героями классические голливудские фильмы отсылают к рыцарскому роману, американской мелодраме, буржуазному роману. Однако, несмотря на наличие разных линий действия, эти фильмы существуют по конвенциям «хорошо сделанной пьесы»: формула, экспозиция, конфликт, усложнение, кризис, развязка. Все это и работает на «групповой стиль».

Классический Голливуд сумел стать своего рода парадигмой – прекрасным образцом, имеющим свои внутренние законы. Парадигма есть ядро художественной культуры, совокупность ценностей и практик и определенный взгляд на них. Я исхожу не только из понятия парадигмы, известного еще с античности, но также из концепции, предъявленной в книге американского философа и методолога науки Томаса Куна «Структура научных революций»36. Говоря о развитии науки, Кун определял парадигму как своего рода модель постановки научных проблем и их решений. Парадигма предполагает общепринятые примеры практики научных исследований, включающие закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, в совокупности способствующие формированию традиции научных исследований.

Концепция смены парадигм позволяет поставить ряд ключевых вопросов, которые можно считать актуальными не только для науки, но и для культуры, которая здесь понимается как совокупность традиций, обычаев, нравов, ритуалов, ценностей. Среди этих вопросов: 1) в каком смысле общепринятая парадигма является основной единицей измерения для всех изучающих процесс развития культуры? 2) какого рода идеи овладевают временем? 3) какого рода интеллектуальные возможности и стратегии доступны для людей в данный период? 4) какой тип лексики и терминологии известен и привлекателен в данную эпоху? Голливуд – это часть культуры, и эти вопросы для него также применимы.

Парадигма задает определенную игру по правилам, в том числе и в культуре. Вопрос о смене парадигм актуализирует целый ряд последующих вопросов: 1) как возникает новая парадигма? 2) что представляют собой ее созидатели? 3) кто становится первыми последователями созидателей парадигмы и почему? 4) как смена парадигмы сказывается на тех, кого она затрагивает; кто и как ей сопротивляется?

Со всеми этими вопросами можно столкнуться в ходе исследования истории развития Голливуда. И это как раз подтверждает книга Бордуэлла, Стайгер и Томпсон. В ней исследователи доказывают, что в кино смена парадигм всегда связана с изменением группового стиля, который, в свою очередь, не является чем-то монолитным, а представляет собой комплексную систему специфических сил в их динамическом взаимодействии:

Групповой стиль устанавливает то, что в семиологии называют парадигмой – набором элементов, которые могут, согласно правилам, заменять один другой. Размышление о классическом стиле как о парадигме помогает нам сохранять чувство выбора, открытого режиссерам традицией. В то же время стиль напоминает об унифицированной системе, поскольку парадигма предлагает непременные альтернативы. Если ты классический режиссер, ты не можешь осветить сцену так, как будто бы включаешь камеру обскура (Годар, «Веселая наука»), ты не можешь панорамировать или использовать тележку без ряда нарративных и характерных мотиваций, ты не можешь сделать каждый кадр на секунду длиннее (как в авангардных работах). И альтернативы, и ограничения стиля становятся очевидными, если мы думаем о парадигме как о созданных функциональных эквивалентах: монтаж может заменить движение, цвет может заменить освещение, чтобы лучше выявить ценностный смысл, поскольку каждый прием играет заданную роль. Основные принципы управляют не только элементами парадигмы, но также способами, согласно которым эти элементы могут функционировать37.