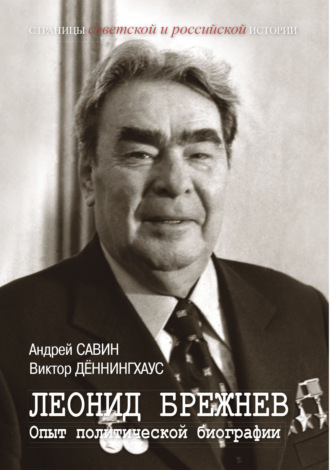

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

Полная версия

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии

Жанр: биографии и мемуары

Язык: Русский

Год издания: 2024

Добавлена:

Серия «Страницы советской и российской истории»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу