Полная версия

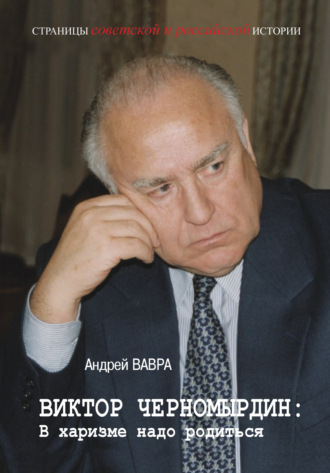

Виктор Черномырдин: В харизме надо родиться

Работа была серьезная, исключительно ответственная – как раз в период бурного развития газовой отрасли. Но – не его… Для ЧВС экономика – это не статистика и аналитика, а производственные гиганты, громадные стройки, транспортная инфраструктура, опоясывающая половину земного шара. При этом он находит точные слова, созвучные его размышлениям о работе в российский период, – да и сегодня совсем не потерявшие свою актуальность, – с которыми трудно не согласиться:

«Партия для нашей страны была не только и не просто политической руководящей организацией. Партия – это система. Прежде всего в подборе кадров, их подготовке. Большое внимание уделялось воспитанию чувства ответственности… Очень мощная, отработанная система в подборе руководящих кадров, чего нет в полной мере в стране сейчас, и отчего мы зачастую страдаем. Мы ведь больше страдаем не оттого, что не знаем, что делать, а от отсутствия толковых руководителей, которые бы понимали и умели, как это сделать».

За время работы в ЦК он получил четкое представление о работе всего промышленного комплекса страны, смог досконально изучить весь громадный сложный механизм отрасли начиная от разведки, разработки месторождений, добычи, строительства перерабатывающих мощностей, прокладки транспортной системы и т. д. и т. п. Вникнуть во взаимодействие министерства с аппаратом ЦК, Совмином, Госпланом.

Важный опыт!

С 1982 года Черномырдин – заместитель министра газовой промышленности СССР. В 1983 году назначен заместителем министра – начальником Всесоюзного промышленного объединения «Тюменьгазпром». На что велик был масштаб стройки и работы Оренбургского завода, а тут – еще гораздо больше. «Работа не просто захватила – песня, а не работа! – вспоминает Виктор Степанович. – Величайшее было удовлетворение, радость! Я словно на волю вырвался!

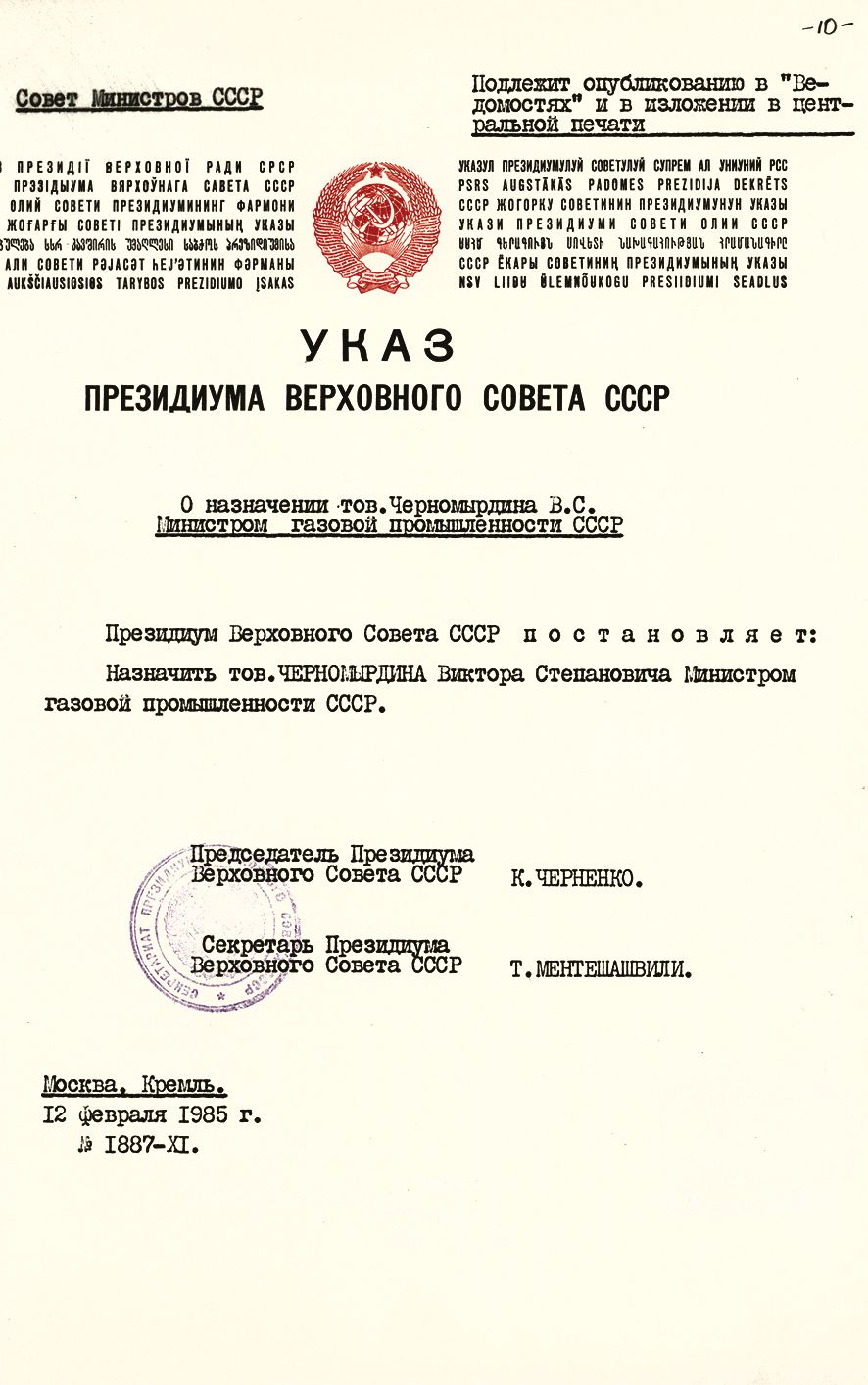

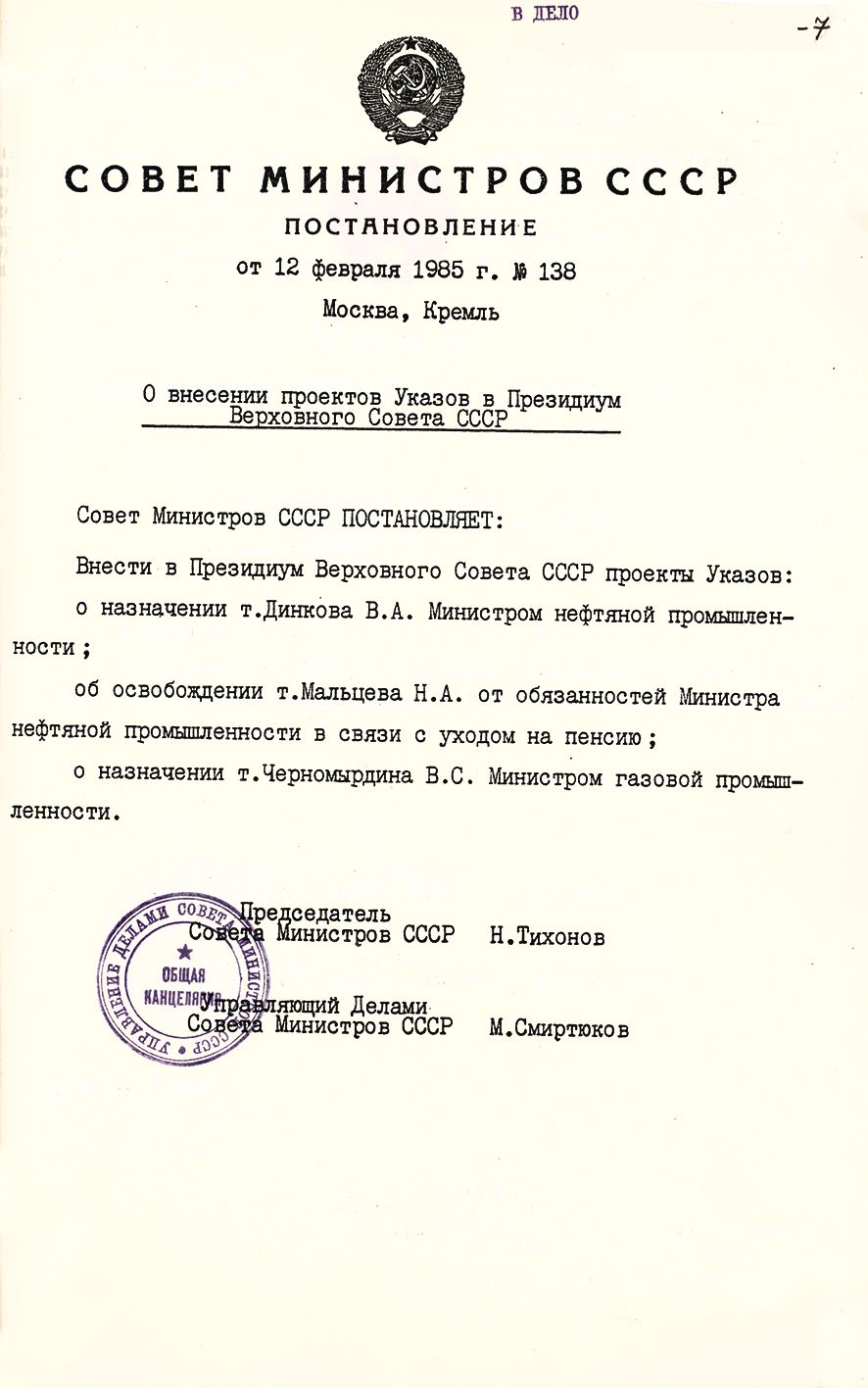

Постановление Совета министров СССР № 138 и Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении В. С. Черномырдина министром газовой промышленности от 12 февраля 1985 года

[ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1454. Л. 7, 10]

Тюмень, областной центр – база была. Оттуда на баржах доставляли оборудование, краны, экскаваторы, трубы, по зимнику вездеходами – в Надым, Уренгой (он тогда только строился).

А расстояния какие! От Тюмени до Уренгоя – чуть меньше, чем от Тюмени до Москвы! И весь Тюменьгазпром, вся Западная Сибирь – как одна громадная стройка! В одной Тюменской области было шесть главков строительных и три эксплуатационных: нефтяной, газовый, геологический. Все завязано на одно: газ и нефть – стране! Условия суровейшие. Север особую ответственность на людей налагал, не терпел слабых. А потому те, кто приехал, поработал, остался, – им было самое большое доверие! Только на доверии – к каждому инструктора не приставишь, расстояния-то огромные!.. И работал я там просто с упоением! Ни выходных, ни праздников, ничего – напряжение огромное, сутками на объектах; бывало, в день по восемьсот, по тысяче километров наматывал…»

В 1985 году Черномырдин становится министром газовой промышленности СССР, самым молодым в тогдашнем правительстве.

1.3. Союзный министр

«Я, – рассказывал потом ЧВС, – сел в кабинет и думаю: с чего начинать? Чего делать? В принципе, я работу знаю, на заводе отработал в качестве слесаря, оператора, инженера, директора. То есть всю цепочку прошел.

Но…

Как мне вести себя с остальными министрами? Они все меня старше. Все министрами работали долго. К своим 70 с лишним годам они носили на груди целый иконостас орденов. Этот член ЦК, этот депутат Верховного Совета, этот – кандидат в члены Политбюро. А я, 47-летний, смотрелся в этой компании как какой-то пацан… Думаю, мне же надо как-то представиться, проставиться. Мне как-то надо в коллектив входить. Как? Не понимаю.

И тут – телефон. Позвонил Ефим Павлович Славский. Министр (председатель Госкомитета) среднего машиностроения СССР. Легендарная личность – почти 30 лет был министром (1957–1986). Он был отправлен в отставку только в 1986 году в возрасте 88 лет. Трижды Герой Соцтруда. Руководитель советской атомной промышленности, один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.

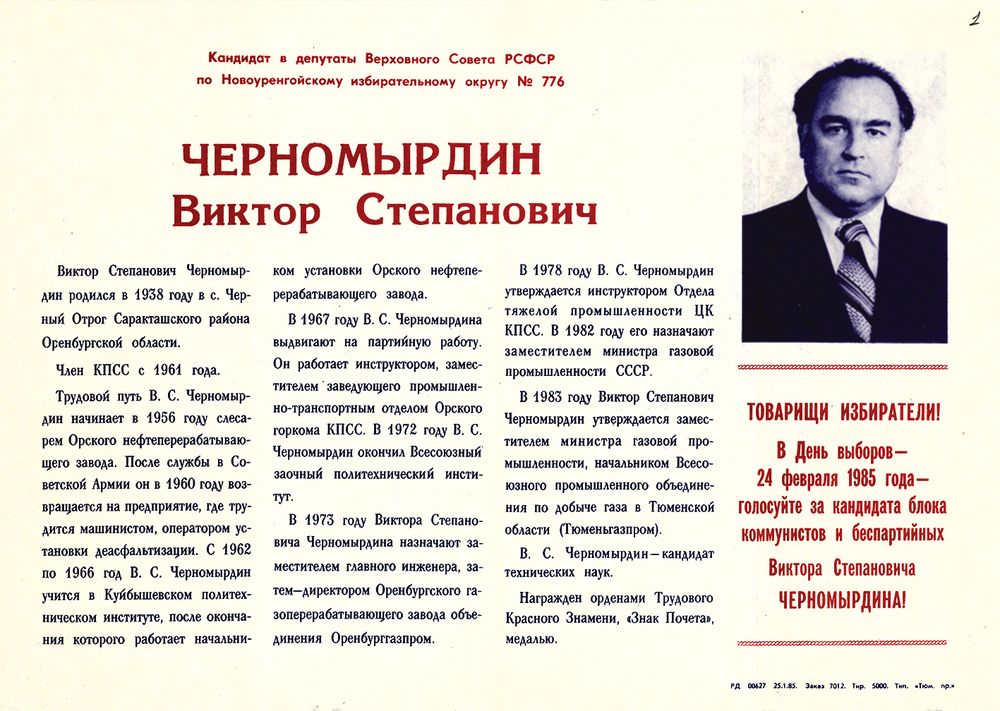

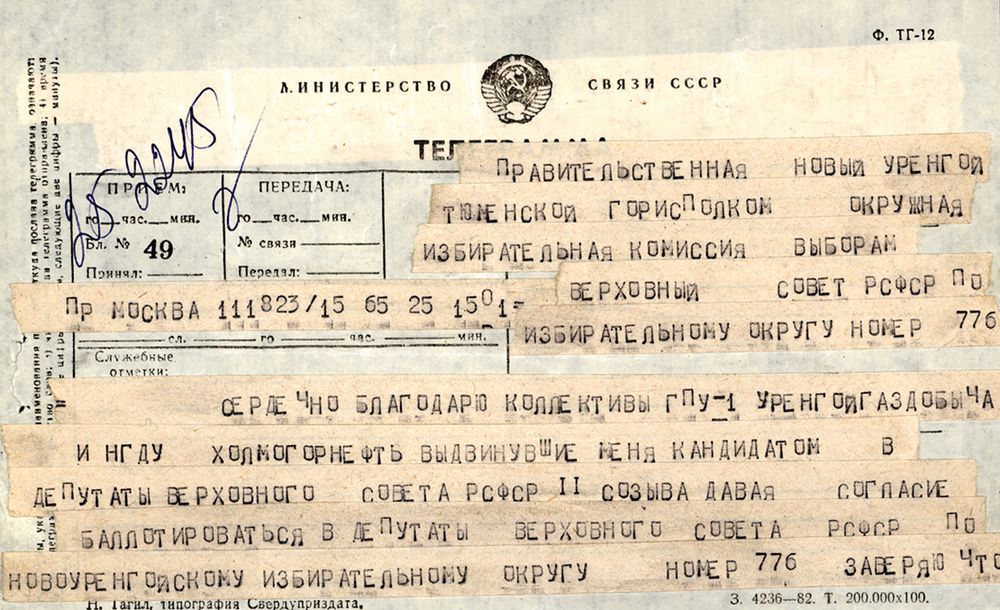

«Раз министр, значит – депутат, народный избранник!». Избирательная листовка о кандидате в депутаты ВС РСФСР В. С. Черномырдине и его благодарственная телеграмма коллективам выдвинувших его предприятий. 25 января 1985

[ГА РФ. Ф. А-385. Оп. 11. Д. 8581. Л. 1, 6–6 об.]

Пока еще не реформатор, а обычный советский министр. Министр газовой промышленности СССР Черномырдин Виктор Степанович в своем кабинете. 1985

[Музей Черномырдина]

Я у него совета и спрашиваю – как мне быть. Он говорит: никак вам не надо быть. Вы среди нас – главный. Вы ТЭК возглавляете. К вам должны все идти на поклон, а не вы. Не вздумайте.

Такая наука была…»

* * *Вспоминая о встрече с одноклассниками через много лет после окончания школы, Виктор Степанович в мемуарах размышляет: «У некоторых не удалась жизнь, причем несправедливо не удалась. Но я все-таки думаю, здесь есть отпечаток характера: некоторые не хотят измениться, некоторые теряются от перемен».

Сам Черномырдин относился к тому редкому, я бы даже сказал – уникальному, типу руководителей, который перемен не боялся. Он признавал их необходимость и менялся – в соответствии с требованиями эпохи. В отличие от большинства высоких советских руководителей. Советская власть в застойный период нашей истории всегда смертельно боялась (и правильно делала!) реформ.

«После войны было практически восстановлено народное хозяйство, и жизнь начала немножко обустраиваться. Люди начали чуть-чуть отдыхать от тягот войны и всего того, что было перед этим. И когда речь заходила о новых реформах, в связи с этим была у Брежнева одна фраза: “Слушайте, не дергайте людей, дайте людям отдохнуть”».

Тем не менее в середине 1960-х в стране начались экономические реформы (мобилизационную модель советской экономики, созданную Сталиным, пытался менять еще Хрущев). Однако партийное руководство страны не решилось пойти на серьезные изменения.

А. Н. Косыгин, председатель Совета министров СССР, один из инициаторов экономической реформы 1965 года, в беседе с главой правительства Чехословакии Л. Штроугалом в 1971 году жаловался: «Ничего не осталось. Все рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду».

Настолько, видимо, наболело, что он стал жаловаться даже иностранному коллеге…

* * *Исполнив наказ отца – получив максимум «лычек», дойдя в своей профессии до самого верха, возглавив Министерство газовой промышленности, он обнаружил, что руки у него связаны, возможности делать свое дело так, как правильно, как считал нужным, у него нет. Что развитие отрасли тормозится очевидно устарелой управленческой структурой.

Министр газовой промышленности СССР. Высокая должность, но…

Невесело смотрят председатель Совета министров СССР Н. И. Рыжков и сопровождающие его лица на «затеи» В. С. Черномырдина. Западная Сибирь, 1986

[Архив Е. В. Белоглазова]

Система контролировала каждый его шаг, даже второстепенное его решение требовало согласования у тех, кто по определению не мог разбираться в оперативных вопросах. Он знал, что лучше для пользы дела, но ему требовалось мучительно долго убеждать в этом тех, кто был далек от того, чтобы понимать отраслевые проблемы. Никакой свободы и самостоятельности, хотя отвечать за результат должен был он. Как добывать, как эффективно работать на зарубежных рынках, как продавать, как тратить прибыль. Если он знает, как лучше, почему решать должны другие?

В своих воспоминаниях Черномырдин писал: «Я – министр, власть у меня огромная, а сам – как кукла на ниточке: все только с разрешения или согласования в Совмине СССР… Современный мир требовал мобильности. Только о каком оперативном решении проблем могла идти речь, если я, министр, не мог назначить своих заместителей, не имел права разогнать или создать новый главк внутри собственного министерства?»

Мало того, и финансирование шло неправильно – никак не учитывало задач развития отрасли: «Заработанная валюта вся забирается, а и добывающую, и транспортную системы постоянно поддерживать надо, реконструировать, средства нужны – и средства громадные…» К тому же и с потребителями за границей напрямую у нас не очень-то умели работать. В результате зарабатывали на газе гораздо меньше, чем могли бы.

«В 1988–1989 годах мы стали как бы прокручиваться на месте, стали терять темпы. И мне уже тогда было абсолютно понятно: надо менять систему отношений в стране. Госплан и Госснаб ничего уже дать не могли. Дела не шли. Работа их была не так эффективна, как раньше, но опять же это не только их вина.

…Я внимательно изучал, как работают промышленные отрасли за рубежом… И мне, конечно, во многом стало яснее, что такое рынок и рыночные отношения в масштабе, допустим, отрасли.

Мы начали искать выход – что делать дальше? Надо было спасать отрасль. Думали с коллегами… и – приняли решение. Вошли в правительство с предложением, чтобы нам дали возможность уйти из государственной министерской структуры и перейти напрямую – в хозяйственную.

…Мы решили использовать… “Закон о предприятии” применительно к нашей отрасли. Преобразовать Министерство в Концерн».

Он единственный из всех союзных министров пришел к этому решению – необходимости приспособить работу отрасли к требованиям времени. Остальные, с которыми советовался, обсуждал свою идею, только «пальцем у виска крутили:

– Тебе зачем это надо? Ты же неприятностей на свою голову не оберешься!»

Самостоятельность, возможность обходиться без посредников, увеличение прибыли, завоевание новых рынков – для советских директоров и министров это было что-то из ряда вон. Потом Виктор Степанович стал ходить в ЦК – ключевые решения все-таки именно здесь принимались. Но и там никакого понимания не встретил. К главе правительства Николаю Рыжкову со своей идеей газового концерна приходил несколько раз. Рисовал схемы, объяснял, говорил-говорил-говорил до позднего вечера. В конце одного из таких разговоров Рыжков спросил:

– То есть я понял, что ты министром не хочешь быть? – он все еще верил, что нет лучше занятия, чем быть в Советском Союзе министром.

– Нет, не хочу, – отвечал Черномырдин.

– И не будешь членом правительства? – недоумевал Рыжков. – И понимаешь, что лишаешься всего? Дачи, привилегий?

– Да, понимаю.

– Сам?

– Сам. Пойми, Николай Иваныч, не надо сейчас уже быть министром. Мы сделаем компанию.

Рыжков сомневался.

– У тебя сейчас сколько замов? – спрашивал он.

– Три первых и восемь простых, – отвечал Черномырдин.

– Ну вот, если я тебя отпущу сейчас, ты завтра возьмешь себе двадцать заместителей!

Николай Иванович почему-то считал, что у человека, сменившего кресло министра на кресло главы госконцерна, явно не в порядке с головой. А значит, и дальше будет принимать самые абсурдные решения… ЧВС уехал от Рыжкова за полночь, оставив председателя Совета министров в полной уверенности, что министр газовой промышленности сошел с ума.

В министерстве его ждали два зама, посвященных в замысел: Рем Вяхирев и Вячеслав Шеремет. Уже в машине раздался звонок: «Завтра вопрос о преобразовании Министерства газовой промышленности в госконцерн будет обсуждаться на Президиуме Совета министров». Остаток той ночи 1989 года Черномырдин, Вяхирев и Шеремет думали, как представить свою «авантюру» президиуму. Черномырдину удалось заранее договориться только с зампредом Совета министров Ю. П. Баталиным – председателем Государственного строительного комитета СССР. Тот пообещал: «Я и помогать не буду, потому что я против, но и возражать не стану».

Что из себя представлял Президиум Совмина? Это председатель правительства Николай Рыжков и его заместители – те, кто отвечал за главные отрасли экономики: председатель Госкомитета по материально-техническому снабжению Ю. Д. Маслюков, председатель Госплана СССР Л. А. Воронин, председатель Госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам В. В. Никитин, председатель Государственной военно-промышленной комиссии И. С. Белоусов, председатель Бюро Совмина СССР по химико-лесному комплексу В. К. Гусев, председатель Государственной внешнеэкономической комиссии СМ СССР В. М. Каменцев, заместитель председателя Совмина СССР по машиностроению И. С. Силаев, постоянный представитель СССР в СЭВ Н. В. Талызин, председатель Бюро Совмина СССР по социальному развитию А. П. Бирюкова. И т. д. Словом, не просто отраслевые руководители, а те, кому было доверено курировать целые экономические направления.

Доклад Черномырдина проходил в мертвой тишине. Министры оказались в каком-то ступоре. «Для всех – вспоминает Виктор Степанович, – было дико: человек добровольно уходит из союзных министров, берет на себя инициативу и всю полноту ответственности за всё… Закончил я выступление, вокруг – перешептывание, недоумение…»

И тут слово взяла Бирюкова – она курировала легкую промышленность: «Я тут выслушала все… и ничего не поняла. Но хочу сказать – а почему бы и не попробовать?.. И чем рискуем? Ничем. Черномырдина все мы хорошо знаем, претензий к нему никогда никаких не было. Пусть попробует. Если что – да мы с него голову снимем! И все вернем на свои места!»

Новенькое удостоверение председателя правления Государственного концерна «Газпром» В. С. Черномырдина. 1990

[Музей Черномырдина]

Хотелось бы обратить внимание на, по сути, водевильный характер сцены: руководство советского правительства, стоящее перед необходимостью серьезных преобразований сползающей в глубокий кризис плановой экономики, никак не может даже попытаться понять, о каких таких реформах своей отрасли толкует их коллега…

Многие пишут, что у власти в конце 80-х было понимание необходимости реформ. Ну, и какое же здесь понимание – у тех, кто по факту руководил советской экономикой? Никакого заинтересованного обсуждения, никакого диалога – одно сплошное недоумение…

Можно сколько угодно фантазировать, что было бы, если бы провели реформы Косыгина. Если бы Литве, например, которая рвалась из Союза, разрешили перейти на хозрасчет. Но реформы не провели и республиканский хозрасчет не разрешили. Система была внутренне не способна к развитию, изменению, адаптации.

И все-таки Черномырдину удалось настоять на своем – в 1989 году постановлением Совета министров СССР министерство было преобразовано в Государственный газодобывающий концерн «Газпром», председателем правления которого стал теперь уже бывший министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин.

Председатель правления Государственного газового концерна «Газпром» В. С. Черномырдин в рабочем кабинете. В сравнении с фотографией министра Черномырдина, на этой фотографии глава Госконцерна «Газпром» Черномырдин выглядит уверенней, самостоятельней, жестче. 1989–1992. Автор: В. В. Пихновский

[Музей Черномырдина]

«Мы стали структурой не министерской. Меня на Президиум Совмина приглашали теперь редко. Я уже работал как руководитель крупного предприятия. Реже стал ходить в Госплан, в Совмин. Всю структуру мы стали менять: упростили, переделали. Стали искать, на чем могли бы сэкономить. Мы уже жили, отталкиваясь от своей хозяйственной деятельности. Аппарат концерна уже зависел от результатов работы всей отрасли. У меня уже развязаны руки, не надо было спрашивать, какие отделы и главки сокращать или переформировывать. Все делал сам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Контракт века «газ – трубы» – долгосрочное соглашение 1970 года между Советским Союзом и ФРГ о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири. Получило такое название из-за того, что явилось самым крупным из всех советско-германских/российско-германских и советско-европейских/российско-европейских соглашений, предполагающих сотрудничество в течение многих десятилетий.