Полная версия

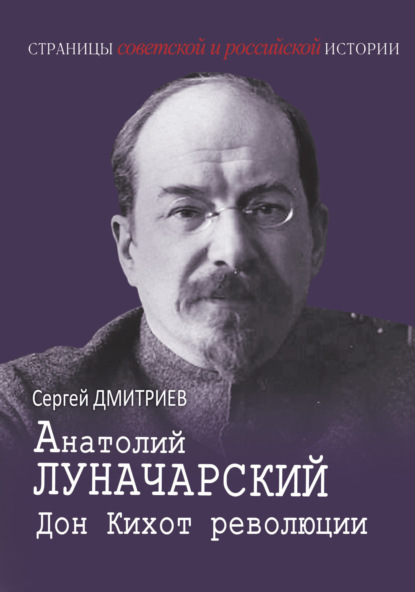

Виктор Черномырдин: В харизме надо родиться

21 мая 2001 – 11 июня 2009 – чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине, специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

11 июня 2009 – назначен советником президента РФ, одновременно исполнял обязанности специального представителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств.

3 ноября 2010 года в 03:42 скончался после продолжительной болезни, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды: ордена «Знак Почета» (1974), Трудового Красного Знамени (1979), Октябрьской революции (1986), Дружбы (2003), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), III степени (2008), I степени (2009), IV степени (2010).

Глава 1. «Я с молодых лет… всегда работал первым лицом»

1.1. Начало

В российское правительство ЧВС пришел в 54 года. Как личность и как профессионал со своими взглядами и принципами он сформировался в советскую эпоху. У ЧВС была обычная для тогдашней элиты трудовая биография: от паренька из сельской глубинки до высокопоставленного партийца или хозяйственника.

Одно существенное, на мой взгляд, дополнение: у ЧВС была прочная «корневая система». Его семья была из казачьего сословия. Казаки – это особое веками формировавшееся сословие, имевшее свою историю. Верные слуги царя и Отечества. Это вызывало законное чувство гордости, накладывало немалую ответственность быть достойным своих доблестных предков.

Род Черномырдиных старый, прослеживается до XVII века. На сохранившихся фотографиях – бравые коренастые казаки с лихо заломленными набок фуражками, подкрученными усами, грудь в орденах, руки не выпускают из рук шашку…

После революции судьба казачьего сословия была трагической. Никакие казаки советской власти не потребовались, началось расказачивание. Происходило оно теми же методами, что и раскулачивание, – высылка или арест, лагерь, расстрел. Дед Черномырдина вместе с бабушкой скрылись тогда на Кавказе, а братья деда вместе с атаманом Дутовым ушли в Маньчжурию. Вернулись, когда все поутихло, надеясь затеряться на уральских окраинах.

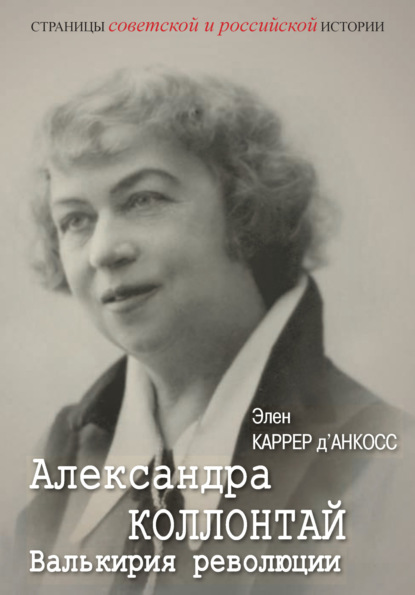

Обложка личного дела отставного унтер-офицера Ивана Черномырдина о зачислении его в Оренбургское войско. 24 августа 1851 – 4 августа 1856

[ОГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 129]

Не затерялись. В конце концов советская власть их догнала. В 1937-м обоих братьев забрали. Одного сразу расстреляли, другому дали 10 лет без права переписки. Как известно, тоже расстрел, только название другое ему тогда придумали.

В аресте родного дяди заставили поучаствовать и отца Черномырдина. Тот был на селе шофером. Ночью пришли: «Заводи машину, поехали!» Никак невозможно было предупредить…

На отца – шофер, сельская интеллигенция – кто-то из местных доносы писал. Пять раз его в списки подлежащих аресту вносили. Тоже бы сгинул, вот только его друг детства был начальником милиции – втихую отца из списков каждый раз вычеркивал.

Время было непростое. Раз отыскал брат Виктора Саша в подполе дедову казацкую шашку. Дед увидел, отобрал, куда-то спрятал, чтобы никто не нашел, и строго-настрого наказал никому не говорить! Узнали бы, припомнили, что семья репрессированных, да еще оружие прячет… Понятно, чем бы все закончилось.

А вообще, тогда можно было пропасть просто ни за что.

Однажды на уроке ученик Виктор Черномырдин пустил бумажного голубя, и тот аккуратно приземлился на стол учительницы. Та увидела голубя и вся затряслась от ужаса: голубь был сделан из листка газеты с портретом вождя, и портрет этот оказался разорван прямо по лицу на две части. Учительница не побежала доносить начальству, а то могла ведь и сама пострадать – как же она учит детей, что те рвут портреты любимого вождя?! А вот если не донести… А вдруг кто-то проговорится? Ему было страшно, а ей еще страшнее. «Сколько лет прошло, а тот случай я ясно вижу», – вспоминал Черномырдин. Слава богу, пронесло.

С началом Великой Отечественной войны отца призвали шофером, но свои водительские навыки он так и не использовал: тогда в начале войны не только машин не было, но и винтовок, патронов, пишет, вспоминая скупые рассказы отца, ЧВС. Повели их колонну по ровному полю закрывать прорыв подо Ржевом. Сверху фашистские самолеты – бомбили и косили их из пулеметов. А они шли и шли… Отца там и ранило. Он лежал, истекая кровью, в придорожном кювете, где вперемешку валялись убитые и раненые. Повезло – через несколько часов санитары его нашли. Но покалеченная рука еще целый год висела плетью…

Из парней с их улицы ни один не вернулся с войны.

После войны, вспоминает ЧВС, было тяжело. 1946 год выдался неурожайным. Государство весь хлеб из села выгребло, есть было нечего, вся деревня вязала знаменитые оренбургские платки, семья Черномырдиных не представляла исключения. Платки возили в город и там меняли на хлеб. Хлеб тогда из города в село запрещено было вывозить, хорошо хоть милиционеры смотрели на это сквозь пальцы. Иначе вымерла бы деревня.

Родители Виктора Степановича Черномырдина – Степан Маркович и Марфа Петровна. 1930

[Музей Черномырдина]

Такое было время. Но противоядием от разлагающего мораль страха служили твердые патриархальные устои, на которых строилась жизнь семьи. У казачьего сословия была не только история, но и особый уклад жизни.

Детей в их семье воспитывали в строгости, в почитании старших. «Самое дорогое, что родители сумели нам передать, – это пример отношений в семье: между братьями, сестрами, уважение к родителям, старшим. Бабушка и дед, родители отца, жили с нами, и мы видели, с каким почтением наши родители относились к ним». Никогда на них не кричали, не били. В семье не скандалили, не пьянствовали, не устраивали мордобои. Здесь уважали старших, родителей. Даже нотаций не читали. Достаточно было отцовского укора, чтобы ЧВС все понял.

«Если мать отцу что-то скажет про меня, отвечал:

– Не мог Витя такое сделать, ведь он уже не маленький!

Это уже было наказанием – отец верил в меня, а я его подвел!»

За столом первым ел отец, и лучший кусок полагался ему. Уже повзрослев, уже достигнув заметных высот в карьере, ЧВС не мог первым закурить в семье в присутствии старших.

Слова отца не пропускал мимо ушей. «Отец очень немногословен был. И от него – один верный завет, навсегда: “Работай, работай и работай, Витя. Как будешь работать, так к тебе и люди будут относиться”».

Школьный класс. Витя Черномырдин – в первом ряду, второй справа. 1949

[Музей Черномырдина]

«И еще одно от отца: как он к людям относился. И мне всегда говорил:

– В людях нужно видеть хорошее. Люди разные, характер у каждого свой, а ты – смотри, какой он человек на самом деле, чему у него поучиться можешь, в чем он – человек».

«Никогда не хотел стать начальником. Только желание во что бы то ни стало сделать свою работу лучше… Правда, в своей жизни я больше старался быть первым, нежели вторым. Запали в душу слова отца: лучше быть последним среди первых, чем первым среди последних, тогда результат будет обязательно. Это стало моим образом жизни».

Или вот еще:

«Помню, прихожу из школы, а отец спрашивает:

– Что это за лычки на рукаве?

– Меня звеньевым выбрали, – говорю.

– А три лычки есть? – спрашивает.

– Есть, – говорю, – у командира отряда.

– Почему у тебя не три?

Запомнил я этот разговор с отцом – на всю жизнь. И всегда потом старался, чтобы лычек было всегда “больше”».

* * *С самого детства его жизнь была заполнена работой. Тогда все землей жили, огородом. Сено заготавливали. Дрова сами пилили и кололи. Каждому в семье находилось дело. У всех были свои обязанности. У Виктора – воду таскать, огород поливать. Корову держали, кур. За скотиной ухаживать – тоже его дело.

Мясо в семье ели только по праздникам. Яичницу ему мать впервые приготовила, когда он десятый класс оканчивал – на экзамен шел.

ЧВС всему хотел научиться. Нет, не школьным наукам. В отличниках не ходил. Вспоминает В. С. Цыганкова, преподаватель физики: «Учился он у меня средне, без взлетов. Были ребята в его классе… в школе… – в школьные годы ярче, талантливее его в науке. Мне казалось, они и пойти должны были дальше. Виктор, полагала, закончит техникум, женится, будет у него семья, выйдет из него надежный хороший специалист. Но дальше всех шагнул он, а другие – отстали».

В школе играл в самодеятельности. В основном положительных героев – подходил по типажу. Ответственный, дисциплинированный, самостоятельный, уверенный. Такого было трудно не заметить – положительный герой. Очевидно было, что с таким характером далеко пойдет.

Секрет его успеха, считает учительница, в том, что «Виктор отличался в школе талантом организатора. Если я его просила что-то подготовить, можно было быть совершенно спокойной, все будет исполнено. Положиться на него можно было на все сто. Если ставили спектакль и нужны были костюмы, какие-то декорации, утварь, обойдет все село, но найдет, достанет, доставит».

Отец учил его водить свою полуторку – разрешал заезжать во двор. И выезжать тоже. Научился. Хотя ногами до педалей еле доставал… Когда помогал деду пасти скотину, научился ездить на лошади.

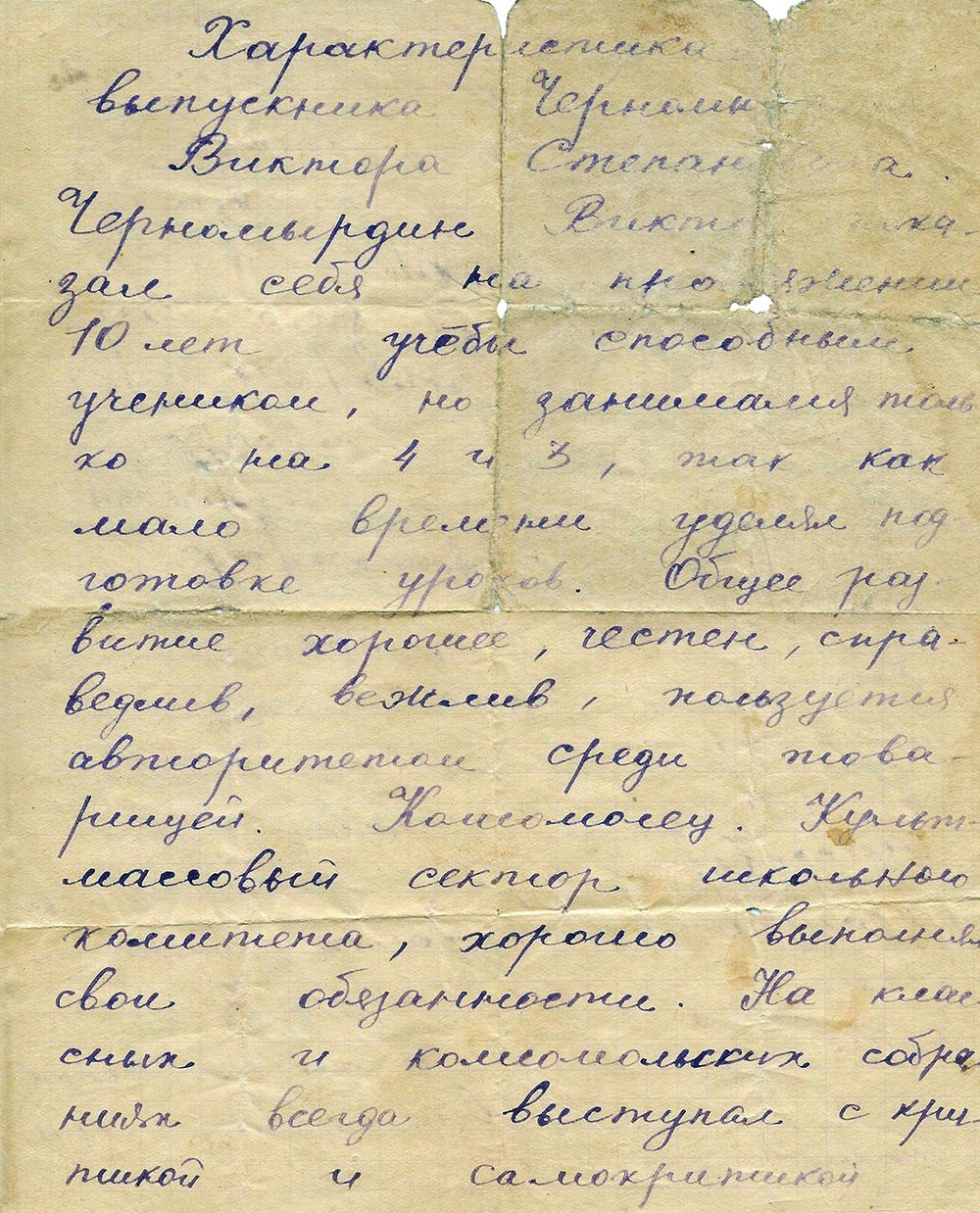

Школьная характеристика: «…учится не очень, хотя и способный. А в остальном – просто образцовый». 1956

[Музей Черномырдина]

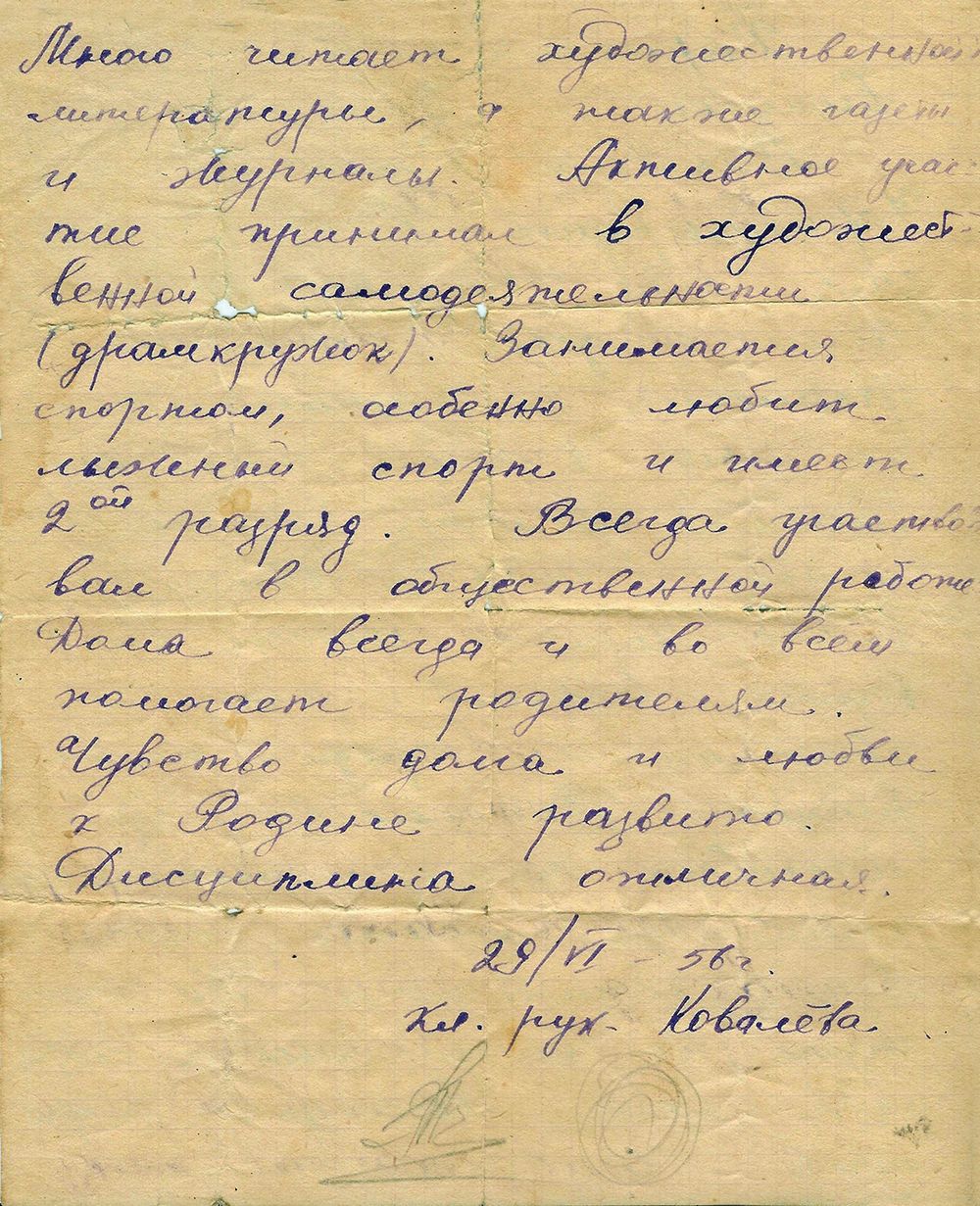

Научился играть сначала на балалайке, а потом и на гармони. Тут его социальный статус резко пошел вверх – гармонист! Гармонь ведь была одна на всю деревню, и гармонист – очень важное лицо. Маленький еще был, гармонь чуть не больше его самого, так что два старших пацана пристраивались к Витьке по бокам – несли инструмент, – а он шагал посредине, играл-наяривал. Его звали на посиделки – на них деревенские обычно платки вязали. Он соглашался, но только если старших, которые с ним гармонь носили, тоже пускали. Они не играли, но ведь помогали. Оставить их за дверями – несправедливо.

Витя-гармонист Первая половина 1950-х

[Музей Черномырдина]

ЧВС всегда был заводилой, лидером. Часто он рыбачил с друзьями. На переправе у них дед был – лодочник. Так он всех пацанов по имени звал, а к нему всегда – Степаныч. Чего не как всех? «А того, что быть тебе особым человеком, Степаныч!»

Так и вышло.

После школы Виктор собирался пойти в военное училище, но не прошел медкомиссию – переволновался, давление подскочило. Окончил техническое училище и пошел на Орский нефтеперерабатывающий, машинистом установки.

Вспоминает сестра ЧВС Екатерина Степановна:

«После десятого класса он поступает в техническое училище. Получает профессию машиниста установок нефтепереработки. Идет на завод по специальности. Работа самая что ни на есть тяжелая. На износ. Главные инструменты – большая совковая лопата и тачка. В сущности, чернорабочего. Не каждый и выдержит».

На срочной службе. В. С. Черномырдин во время службы в армии Приморский край, г. Спасск-Дальний, 1957–1958

[Музей Черномырдина]

Когда призвали в армию, не затерялся. Однажды вызвал его командир и приказал ехать старшим группы, несмотря на то что с ними ехал сержант. И еще ему, рядовому, взять под свою персональную ответственность этого сержанта.

В его время настоящей дедовщины еще не было. Но все равно «салагам» их место объясняли. Но ребятам его призыва, а они были «здоровые, спортивные, дружные», это не понравилось, и они дали старослужащим отпор: «Нет, не будет этого!» А на третий год службы, когда ЧВС избрали «дедом», он все порядки и правила «поломал». «Никаких унижений не было. Унижать того, кто слабее, моложе, – несправедливо и нечестно».

В 1960-м после армии вернулся в Орск. На свой завод, в свой цех. В 1962 году поступил в Куйбышевский политехнический институт, окончил его с дипломом инженера-технолога. После института работал начальником нефтеперерабатывающей установки на Орском нефтеперерабатывающем заводе.

Был инициативным, коммуникабельным, не боялся работы, вызывал доверие – такие люди всегда нужны. Таких замечают – советская кадровая политика была высокого качества.

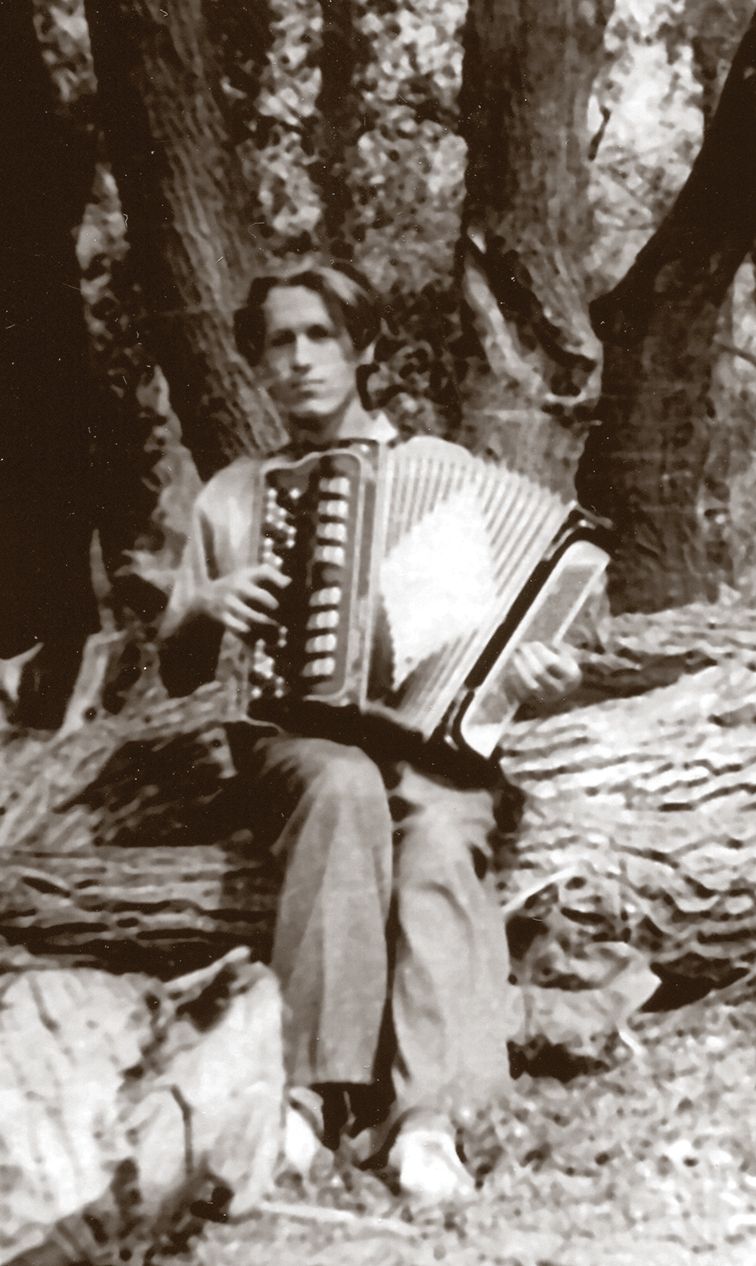

Вот такими серьезными были тогда инженеры-экономисты. 1966

[Архив Е. В. Белоглазова]

Екатерина Степановна: «И лидером в делах он становился всегда не из-за бойкости характера, а из-за основательности, умения ладить с людьми, увлечь их общей работой. Так было в Орске, это точно знаю. Иначе ему, начальнику одной из множества установок завода, и не предложили бы работу в горкоме партии».

Так получилось, что в 1967-м его практически в одно и то же время потянули в три разные стороны. С разницей практически всего в неделю. Сначала предложили стать начальником цеха. На тот момент – самая его заветная мечта. А чуть ли не на другой день вызывают в горком партии. Там ему сообщают, что «есть мнение» взять его инструктором в горком. В промышленно-транспортный отдел.

И тут ЧВС показал свой характер – решительно отказался. Заявил: хочу работать на производстве. Здесь его место. Однако о самоотводе надо было сообщить лично – на бюро горкома. А пока оно не состоялось, Виктор Степанович получает новое предложение – перейти на работу в органы безопасности. Черномырдин и тут заявляет твердое «нет»: хочу заниматься тем, что знаю и люблю, работать там, где от меня пользы стране будет больше.

«Куда партия пошлет» – это не про него. Он свое дело выбрал. Идет туда, к чему лежит душа, где он может себя проявить лучше всего. Еще тридцати не было, а уже умел говорить «нет». А главное, твердо знал, чего хочет. Но на бюро горкома его, даже не вызвав, не поговорив, не спросив, сразу утвердили.

Екатерина Степановна: «За неполных пять лет Виктор последовательно, но стремительно прошел через все ступени промышленного отдела горкома партии – заместитель заведующего, заведующий отделом… Служебного роста он добивался работой, а точнее, работа, то, как он к ней относился, выполнял ее, обеспечивала его продвижение».

Партийная работа позволила сильно расширить кругозор. Он объездил все заводы города, многие из которых были союзного подчинения (это Орский никелевый комбинат, крупнейшие машиностроительные заводы, завод имени Чкалова, трикотажная фабрика, швейная фабрика, военные заводы, крупный транспортный узел, мясокомбинат – пятый в Союзе, рядом – Орско-Халиловский металлургический комбинат). Если была возможность где-то посмотреть интересный опыт, ездил: Челябинск, Свердловск, Оренбург. Во все он стремился вникнуть, все сам узнать. Региональная экономика, производственные цепочки, принципы и методы управления, а главное – бесконечное число людей, с которыми приходилось общаться. Работая в партаппарате, прошел отличную школу, которая «людей жестко шлифовала, как наждак. Такую школу пройти нужно было».

Параллельно Черномырдин учился во Всесоюзном заочном политехническом институте, куда поступил сразу на 3-й курс экономического факультета. По окончании получил диплом инженера-экономиста.

Завкафедрой там был экономист С. М. Лисичкин (не путать с Г. С. Лисичкиным – известным экономистом-рыночником, чье имя было популярно в конце 1980-х – начале 1990-х годов). Он похвалил дипломную работу (сказал – готовая кандидатская!) и предложил стать его аспирантом. Черномырдин и тут отказался. Его тянула к себе не наука, а практическое дело. Не смотреть со стороны и анализировать, а самому вариться в гуще производственных проблем.

Работа в горкоме тоже явно была не его. «Вспоминал часто, как ходил еще рабочим на смены, на свою установку. И это была радость – чувствовать особую атмосферу настоящего живого дела, и пусть малую тогда еще, но – ответственность не только за себя, но и за весь завод, частью которого ты являешься, и оттого – не можешь подвести товарищей, и оттого – должен сделать все, что можешь и даже не можешь!»

А дальше начинается его первое большое дело. Это уже 1973 год.

1.2. Вверх по карьерной лестнице

В 1966 году под Оренбургом было обнаружено огромное газовое месторождение. На тот момент равных ему по запасам в мире насчитывались единицы, а в Европе оно было крупнейшим.

Газ там был с высоким содержанием сероводорода. Оренбургские газодобытчики впервые в отечественной практике столкнулись с проблемой добычи такого газа. Основное количество серосодержащих соединений из природного газа удаляется на газоперерабатывающих заводах перед подачей в магистральные трубопроводы для предотвращения коррозии труб. А значит, требуется его специальная очистка.

Рассказывает Михаил Тарасов, который первоначально работал в газовой отрасли, а потом долгие годы был советником ЧВС в правительстве:

«Оренбургское месторождение – оно огромное, а что с ним делать, не знали. Решили тогда газ просто сжигать в ТЭЦ. Когда построили первый газопровод Оренбург – Заинск, он проработал четыре месяца и весь развалился. Было много пожаров. Народа уйму потравили – когда газ пошел неочищенный. Потому что там много сероводорода – 2–3 %. Уже 0,08 % – смертельная для человека концентрация. Тогда приняли решение его очищать – строить газоперерабатывающий завод. И не просто завод, а самый что ни на есть настоящий гигант социалистической индустрии. Оренбургский завод – он же в пол-Москвы. А технологии у нас не было. Оборудование для завода закупали во Франции. В то время газовые месторождения с высоким содержанием сероводорода разрабатывались только там и в Канаде. А в 70-м году подоспел контракт “газ – трубы”. Там не только трубы, они и деньги давали, и другое оборудование. Все за счет газа. Мы должны были по этому контракту в 73-м году поставить газ. И это сделали за счет оренбургского месторождения»[1].

Оренбургский газоперерабатывающий завод. Начало 1970-х

[Из открытых источников]

В тот период, когда начиналось строительство Оренбургского завода, ЧВС вызвали на совещание в Оренбургский обком КПСС. И здесь предложили на выбор должности: директора Оренбургского газоперерабатывающего завода, заместителя директора по общим вопросам или начальника производства. Он выбрал производство.

Шел 1973 год.

«Для себя сразу решил: смогу работать и людьми руководить только тогда, когда все сам досконально знать буду, каждый участок, каждого человека!»

В той системе, в которой проходило формирование ЧВС, его личные достижения зависели исключительно от его способностей, трудолюбия, жизненных установок и нравственных принципов.

На первое время его рабочим местом был вагончик. «Захожу – мусор, стекла мутные, полы не метены, стол не пойми чем завален. Я что, замечания какие-то стану делать или указания раздавать? Взял веник, ведро воды, тряпку… И пошел все до ума доводить… Навел порядок – и за работу».

«Навел порядок» – это его очень важное качество.

И. о. директора завода уехал во Францию: завод был закуплен у французов под ключ. И его – и. о. главного инженера – поставили и. о. директора. В директора Черномырдин попал «случайно» – у и. о. директора Лукьянова случилась драка по пьяному делу, его министр уволил с работы и из отрасли, а ЧВС поставил на его место.

Назначение согласовывалось и на уровне министра, и в ЦК КПСС. Курировали завод лично предсовмина Алексей Косыгин и его заместитель Вениамин Дымшиц. И, конечно, министр газовой промышленности Сабит Оруджев.

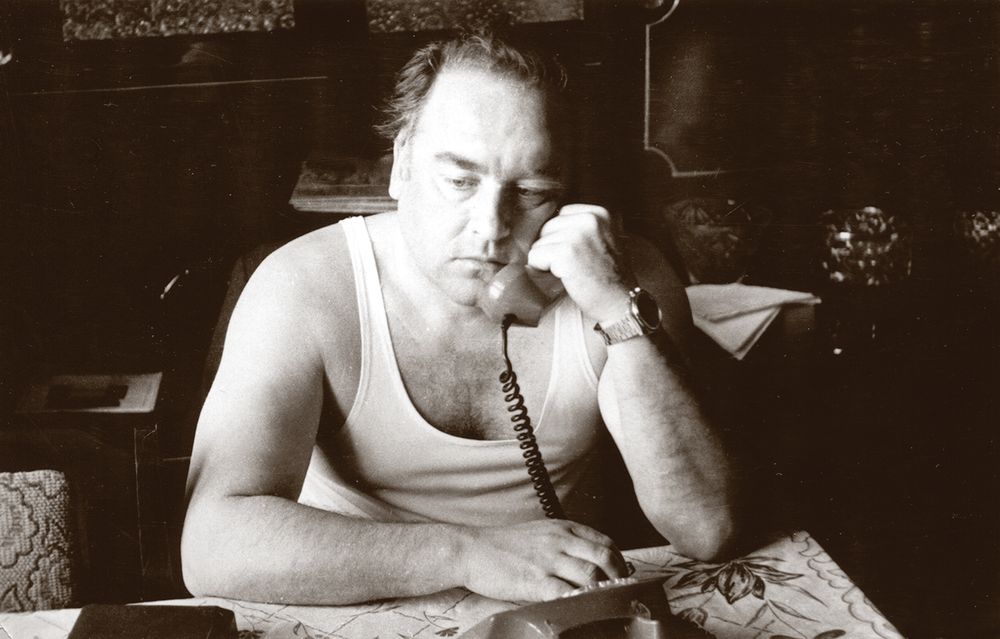

Директор Оренбургского завода. Круглосуточно директор – и ранним утром, и поздней ночью, и в рабочем кабинете, и дома. 1973–1978

[Из открытых источников]

Что представляла собой работа директора строящегося промышленного гиганта? Стройка начиналась с нулевой отметки – в чистом поле. Строить и вводить в эксплуатацию надо было одновременно. Это огромный объем строительства и параллельно – организация масштабного производства. «Нужно было со строителями и монтажниками работать, площадки под оборудование готовить, специалистов подбирать, кадры расставлять, к людям присматриваться…»

Каждый день доставляли сотни тысяч тонн оборудования. Складывать его приходилось в чистом поле. Кадры брали со всех регионов. «Даже на рабочие должности – с инженерным образованием шли! Чтобы сначала все с азов постичь, потом только руководить. Считал и считаю это правильным. Некогда известный был лозунг: “Кадры решают все”. А я так скажу: решают все люди. И это твое умение как руководителя – разобраться в человеке, понять его, обеспечить, чтобы он все заводу отдал – все знания, весь опыт! Перспективу роста ему обеспечить – чтобы знал, за что работает и что дальше!

Да, в любом деле главное – люди. Чтоб за дело болели, чтоб не все равно им было. И чтоб специалисты были лучшие, первоклассные!»

Предельно жесткая схема работы: «Получил газ с левого берега Урала, со скважин, – тут же переработал, выдал продукцию в трубопроводы – никаких запасов и резервов! На оренбургский газ уже к середине семидесятых не то что заводы, целые отрасли были завязаны!»

«Растет на голом месте заводище, корпуса; домами нашими целый микрорайон в Оренбурге застраивался; одиннадцать тысяч человек в три смены – строили, монтировали оборудование, налаживали, давали продукцию!.. Размах был, песня!»

Постоянное напряжение. Высочайшая степень ответственности, поэтому и спрос с людей был высочайший. Думаю, именно на этой работе происходило окончательное формирование его трудовой этики и культуры.

«Раз решил отправиться повидать семью, которую не видел уже месяц, – вспоминает ЧВС. – Звоню главному инженеру, интересуюсь: ты на заводе?

Да, отвечает тот».

Но что-то в его голосе ЧВС «не показалось». Развернул машину, погнал на завод. А инженер, оказывается, на рыбалку укатил. Но это же сложное производство, тысячи людей. Вдруг какая авария? Тогда у всех были противогазы, если авария, газа дыхнул – все. Противогаз – он на пять минут – только чтоб выскочить из зоны загазованности. Кто организует противоаварийные работы?

Вроде бы проходной эпизод. Но ведь насколько ЧВС был погружен в свою работу, насколько жил ею, что малейшее несоответствие, малейшую фальшь интонации замечал, чувствовал…

Генподрядчиком по строительству было Минэнерго, «курировал его замминистра Ф. П. Александров, дважды Герой Соцтруда! Человек-легенда, в Египте Асуанскую плотину строил, у нас – Волжскую ГЭС».

В 1978 году, когда готовились сдавать третью очередь завода, последовал вызов в Москву, в ЦК КПСС. Назначение в сектор нефтегазовой промышленности. Здесь инструктором ЦК он проработал более трех лет. Он признается, что это был, пожалуй, самый трудный период в его жизни.

Из сегодняшнего времени ЧВС кажется полностью соответствующим номенклатурному типажу. Однако опытный глаз сразу находил отличия. Для цековских чиновников ЧВС был несколько экзотичен. В первый же день в ЦК, вспоминает руководитель секретариата премьера Геннадий Петелин, ему дали кличку «Парень в кепке и зуб золотой».

Действительно, все было в наличии.

В ЦК ЧВС неуютно себя чувствовал. Ему хотелось живой работы. А там была такая монолитная железобетонная структура, совершенно чужая для ЧВС. Кадровая текучка – это не про аппарат ЦК. Люди там сидели по 10–15–20 лет. Но это были знающие свое дело профессионалы (речь об отраслевых отделах – не идеологических).

А попал он в ЦК, как раз когда министр газовой промышленности С. Оруджев готовил его себе в заместители. Тот пошел в ЦК с его кандидатурой, но там в кадрах затормозили. Оказалось, тогда на ЧВС были другие виды – его решили обкатать на партийной работе союзного уровня.

«Кто такой инструктор? И не партийный, и не хозяйственный работник. Рабочая лошадь. Человек, который только готовит материал. Он должен знать свое направление – порой узкое. Я вел “свое” же Министерство газовой промышленности, да и то не все министерство, а часть главков. Но это настолько было не мое… После кипучей работы завода, где разворачивалось мощное строительство… Эта гигантская стройка – и вдруг меня берут, срывают… И сажают в кабинет на двоих. С такой большой, кипучей работы меня посадили на бумажки… Поседел за эти годы. И все не мог никак смириться. Это было страшно тяжело. Это все равно что коня призового взять, на полном скаку остановить – и в стойло! Повторяю, поседел именно там – не на авариях заводских, не когда дни и ночи напролет носился по стройплощадкам и заводским корпусам – там, в тихом здании на Старой площади…»