Полная версия

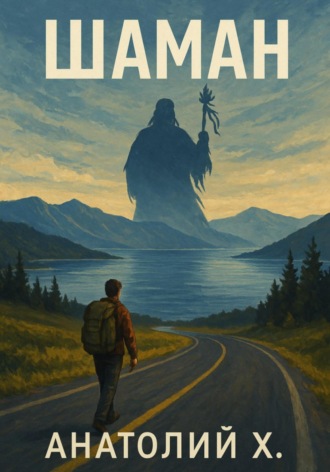

Шаман

Анатолий Х.

Шаман

Глава 1 Начало

– Ладно, давайте зачётку, Лапин, – вздохнул преподаватель. – Одно радует: я вас больше не увижу.

Владимир Иванович – наш препод по сопромату был пожилой доцент кафедры «Теоретической механики и сопротивления материалов». Он очень любил свой предмет. Настолько, что считал его единственно достойным в инженерном деле. А к таким, как мы, у кого его дисциплина была всего на один семестр и в конце только зачёт, относился как к недоразумению.

Да я и сам не блистал. Это уже была третья пересдача – никак не мог понять, зачем нам, электроснабженцам нужно знать, как ведёт себя балка под нагрузкой. Видимо, Владимиру Ивановичу окончательно надоело видеть мою физиономию. Он сжалился и в конце концов отпустил меня на все четыре.

Я вышел из аудитории с такой лёгкостью, будто сбросил с плеч ту самую балку под нагрузкой. Всё! Сессия закрыта. А значит, можно было сваливать из этого душного пыльного города.

В то время я был студентом. Учился в Новосибирском техническом университете на довольно скучной специальности – «Системы электроснабжения предприятий». Поступил просто потому, что надо было куда-то поступить, а по баллам на бюджет проходил только туда. Да и то без стипендии. Ни любви к предмету, ни особых амбиций у меня не было. Просто нужна была галочка в графе «высшее образование».

Но у меня была одна настоящая страсть – путешествия. Не пляжи и экскурсии. А такие, чтобы с ветром в лицо, с ночёвкой под открытым небом, с попутками, картами и неизвестностью впереди. Я подсел на это с первого курса. Всё, что нужно, – рюкзак со спальником, немного еды и дорога.

Так как денег у студента вечно в обрез, то я передвигался автостопом. Брал с собой минимум, чтобы хватило на первую неделю. Дальше как пойдёт. В городах, где останавливался, я обычно подрабатывал грузчиком на складах, мойщиком посуды, помощником на стройках, иногда уборщиком в торговых центрах. В интернете полно объявлений, особенно летом. Главное – не стесняться. Кто хочет, тот всегда найдет, как заработать на пропитание.

Я старался заработать столько, чтобы на следующие несколько дней хватило на лапшу быстрого приготовления да на пару ночёвок в кемпингах. Так как путешествовал всегда летом, то иногда ночевал в спальнике, прямо в лесу.

Передвигаться я старался в основном с дальнобойщиками. Во-первых, они ехали далеко и часто без остановок. Во-вторых, денег за проезд не просили – им было достаточно того, что в дороге со мной не скучно. А с этим у меня проблем не было – анекдоты, байки, истории из жизни и из книг – у меня их всегда было много. В детстве я много читал. Особенно любил книги про путешествия. Для меня они были не просто отдушиной – я относился к ним как к телепорту: открываешь дверь и оказываешься в совершенно другом мире.

А началось всё после первого курса. Мой одногруппник Серёга Смирнов подбил меня махнуть автостопом в Крым. Я тогда понятия не имел, что это такое, но, подумав, согласился: всё лучше, чем торчать всё лето с предками на даче.

Мы собрали рюкзаки, купили себе по спальному мешку, взяли немного денег и еды на первое время и выдвинулись. Как ловить попутный транспорт, мы тогда понятия не имели, решили просто идти по трассе и тормозить всех подряд. Но это оказалось плохой идеей.

Это я сейчас знаю, что с дальнобойщиками лучше всего договариваться на стоянках, в кемпингах, в кафешках, где они обедают. Там они человечнее. Никуда не торопятся, могут и подвезти, и накормить. А вот останавливаться на трассе и подбирать каких-то незнакомых лоботрясов никто не любит.

В общем, шли мы долго, до самого вечера. Ночевали в лесу. Серёга начал ныть уже с утра: то ноги болят, то жарко, то «куда мы вообще попёрлись?». А ещё он сожрал весь наш скромный запас еды уже в первый вечер. Я сначала терпел, уговаривал, мол, первые дни всегда тяжёлые. Но к обеду второго дня он уже так меня достал, что я посадил его на ближайшей остановке на автобус и отправил обратно в Новосибирск. К маме.

С тех пор я всегда путешествую один. Так проще и надёжнее. Да и легче договариваться с попуткой.

В общем, как бы то ни было, в том году мне всё-таки удалось добраться до Крыма. После того как я сплавил Серёгу, добрёл до какого-то придорожного кафе, где стояло несколько фур. Я был жутко голодный, ничего не ел со вчерашнего вечера. Перекусил чем-то простым: суп-лапша, пирожок с картошкой и чай из пакетика – и разговорился с одним дальнобойщиком. Он ехал в Москву и, к счастью, оказался не против взять меня с собой.

Надо сказать, мне с ним тогда сильно повезло. Он не только довёз меня до Москвы, но и часто угощал в дороге: то за обед сам заплатит, то чаю с бутером предложит. А ещё он оказался бывалым автостопщиком. В молодости с друзьями объездил почти всю страну. Рассказывал мне разные истории о своих путешествиях, советовал куда лучше всего съездить, что посмотреть. Он тогда стал для меня чем-то вроде первого «наставника дороги».

Звали его Алексей, чуть за сорок, жизнерадостный, весёлый мужик. Он излучал спокойную уверенность человека, который многое пережил и научился не драматизировать. К тому времени он, конечно, давно остепенился: жена, дом, двое детей. Но молодость свою вспоминал с улыбкой. Всё, чему он меня тогда учил, – было выстрадано, как он говорил, «на собственной шкуре».

Когда мы с ним прощались в Москве, он сказал:

– Запомни, Илюха, главное правило: слушай интуицию. Не нравится человек, – не садись. Лучше под дождём до нитки промокнуть, чем потом себя из канавы вытаскивать.

И, надо сказать, это его правило частенько спасало меня от неприятностей.

В тот раз я впервые оказался в Москве. И это было не просто впечатление – это был культурный шок. Сам я хоть и не из глухой провинции, но даже Новосибирск по сравнению с Москвой казался мне простой деревней.

Москва ощущалась как другая страна. Нет, даже как другой мир. Всё большое, яркое, сверкающее. Огромные стеклянные здания, аккуратно вылизанные фасады, широкие проспекты, забитые транспортом. Толпы людей текли по переходам и улицам как речные потоки: спешили, переговаривались. Машины гудели, всё это сливалось в один бесконечный шум.

Я решил остаться в Москве на несколько дней. Не мог иначе. Раз уж добрался сюда, надо было всё увидеть своими глазами: Патриаршие пруды, Красную площадь, Кремль, Большой театр… Все те места, о которых раньше читал в книгах или слышал по телевизору, внезапно стали настоящими, осязаемыми. Я словно попал в декорации давно знакомого фильма.

Почти сразу нашёл временную подработку на стройке: таскал кирпичи, мешал цемент. Руки гудели, спину ломило, но это не имело значения: днём я работал, а вечером садился в метро и катался до самого его закрытия. Я часами просто ехал, смотрел на станции, слушал объявления, выходил наугад в незнакомых районах, бродил до темноты. Мне было интересно всё.

Ночевал в общаге при стройке, среди таких же, как я, приезжих, в основном из стран СНГ. А однажды не успел вернуться. Метро уже закрыли, автобусы не ходили, денег на такси было жалко, и я остался спать на лавочке в парке. Было тепло, свет фонаря пробивался сквозь листву, и я не испытывал ни страха, ни стыда. Мне было всё равно кто меня увидит и что обо мне подумает.

Из Москвы до Крыма добраться уже было намного проще. Пару пересадок, немного пешком, немного удачи – и я оказался на полуострове.

В Крыму я объездил почти всё побережье. Подрабатывал, где придётся: в кафешках мыл посуду, таскал мешки с картошкой и яблоками на овощных базах. Неделю жил на территории пионерлагеря, работал уборщиком. Ночевал в какой-то каморке за кухней, ел то, что давали в столовой. Вечерами купался в море, спал на тонком матрасе под гул цикад.

В Севастополе познакомился с Валиком – весёлым армянином лет тридцати, который на набережной продавал сувениры и жарил каштаны. Он пускал меня переночевать в своём ларьке на полу, на надувном матрасе, угощал вином и вечерами рассказывал бесконечные истории про море и женщин.

Валик был страшно падок на дам, причём всех возрастов. Его одинаково привлекали, как совсем юные девы с блестящими глазами, так и зрелые леди бальзаковского возраста, к ним он был особенно неравнодушен. Как, собственно, и они к нему. Он говорил так:

– Женщина, она как вино. С годами только насыщенней, ароматнее и изысканнее. Такой женщине если попадешься в руки, она не отпустит тебя, пока не выжмет всего, как гроздь винограда в августе.

Он не мог пройти мимо ни одной юбки – обязательно подмигнёт, скажет что-нибудь ласковое, и при этом ни капли пошлости – всё с шармом. А ещё Валик любил философствовать, будто ему было не тридцать, а все семьдесят. Часто поднимал пластиковый стакан с вином и провозглашал:

– Женщина как море. Никогда не знаешь, будет штиль или шторм. Главное – не терять вёсла!

Однажды вечером, когда солнце уже клонилось за крыши гостиниц, Валик налил вина, уселся на пластиковый стул у своей лавки и, подмигнув, сказал:

– Слушай, Илюха, хочешь, расскажу, как я чуть в гроб не загремел из-за одной зрелой леди… ну и, может, чуть-чуть из-за своей глупости.

– Давай, – сказал я. Его истории редко бывали скучными.

– Значит так. Стою я, как обычно, каштаны жарю, сувениры раскладываю. Тут подходит ко мне дама лет сорока, всё как я люблю: божественные формы, белое платье, красная шляпка, загар… и главное – глаза! И говорит томным голосом: «Такой молодой человек интересный. Можно мне ваших каштанов попробовать?» Сразу видно: скучает дама, хочется ей приключений на свои аппетитные булочки. Я таких за версту чую… Ну, ты знаешь. В общем, я ей – каштаны, она мне – улыбку. Ну и всё, как только заглянул в эти глаза – пропал.

– И что дальше? – спросил я, улыбаясь.

– Дальше всё как в кино. Вечером гуляли по набережной, я ей и крепость показал и луну над морем. Потом посидели у Армена в кафе, вина попили… ну ты понимаешь. И как-то незаметно оказались у неё в номере. Всё было красиво, романтика, музыка, шелест штор… И тут с утра – БАЦ! – стук в дверь.

«Кто это?» – спросил я её. Но по её взгляду сразу понял – муж.

Она думала, что он завтра приедет поездом, а он взял и прилетел первым рейсом. Стук в дверь всё громче, она бегает в панике по номеру, кричит: «Я в душе, дорогой!» – и показывает мне рукой: мол, давай через балкон!

Я на балкон, а там – третий этаж. Муж уже нервничает, стучит громче. Я в страхе. Смотрю: сбоку водосточная труба. Ну, думаю, – один шанс. Хватаю свои вещи, скидываю вниз, а сам за трубу хватаюсь в одних трусах. А она хлипкая оказалась, как мои надежды на спокойную старость. Через секунду – треск, и я вместе с ней вниз.

– Выжил? – засмеялся я.

– Сирень спасла. Прямо в кусты рухнул. Весь расцарапался, но ничего не сломал. Правда, труба в хлам. Пришлось Армену потом возмещать ущерб. Но он не злился – с пониманием отнёсся. Теперь, как встречаемся, – ржёт надо мной до слёз.

– Повезло.

– Повезло, – кивнул Валик. – Но с тех пор, я красные шляпки стараюсь обходить за километр.

В общем, проболтался я в Крыму в тот год до конца лета. Весело было: солнце, море, лёгкая работа, новые знакомства. Казалось, это никогда не закончится. Опомнился только, когда до начала учёбы осталась неделя. Пришлось срочно собираться и ехать домой на поезде.

Позвонил родителям. Деньги выслали телеграфом, на почту, по паспорту, тогда ведь не было ни банковских приложений, ни смартфонов. Купил билет и покатил обратно в Новосибирск. Голова полна впечатлений, рюкзак – песка и соли, а душа как будто чуть взрослее стала.

В следующие два года я таким же образом объездил почти всю европейскую часть страны. Был и в Калининграде, и в Питере, где застрял на неделю – никак не мог оторваться. Бродил по Невскому. Долго стоял на Дворцовой площади, пытаясь осмыслить историю Романовых. Как можно было построить такую мощную страну и так нелепо её потерять?

Был у Петропавловской крепости, сидел на гальке у её высоких стен и просто смотрел, как течёт Нева. Заходил в музеи – в Эрмитаже провёл почти весь день, сам не понял как. И всё равно не успел посмотреть даже половины. Ночевал в хостеле, где познакомился с парнем, который устроил мне экскурсию по крышам, показывал дворы-колодцы. Вечером с крыш открывался завораживающий вид: город светился и гудел, словно не знал, что такое сон.

В Сочи работал посудомойщиком в летнем кафе. Там я узнал, как тяжело даются «лёгкие деньги» в сезон. От жирных тарелок и постоянного шума в ушах я уже начал мечтать о сибирской тишине. Но и там были свои радости: утром, перед сменой мы всей кухней ходили купаться в море.

А наш главный повар, дядя Толя, самый старший из нас – ему уже за пятьдесят было – с пузом, в шлёпанцах на босу ногу, всегда с прищуром и солёной шуткой наготове говорил мне:

– Илюха, вот ты здесь думаешь: жара, посуду моешь, тяжело тебе. Да ты не знаешь, что такое тяжело, пока не варил борщ в семибалльный шторм!

И начинал травить очередную байку, о том, как он работал коком на танкере «Кузьма Минин». Он мог их часами рассказывать.

Бывало, что попадал в переделки. Пару раз меня обворовывали, пока спал в лесу. Благо денег у меня всегда было мало с собой. А однажды где-то под Воронежем едва не выкинули из машины. Водитель жигулёнка то ли пьяный, то ли просто неадекватный попался, я по глупости начал с ним спорить, а он словно с цепи сорвался. Резко затормозил, выскочил и рванул дверцу с моей стороны.

– Я тебе сейчас всю морду разобью, щенок! – орал он, дёргая меня за рукав. – Учить меня будешь?

Я тогда был тощий, лёгкий. Силой бы с ним не справился. Повезло, что остановились мы на какой-то придорожной стоянке и другие водители обратили внимание на крики. Один встал, пошёл в нашу сторону, второй потянулся следом. Мужик понял, что ситуация не в его пользу. Выкинул мои вещи на гравий, хлопнул дверью и уехал, матерясь сквозь зубы.

С тех пор я зарёкся садиться в легковые машины без нужды.

Но такие случаи были, к счастью, исключением. В основном, люди на трассе попадались хорошие: простые, разговорчивые. Делились кто чем мог, угощали чаем, бутербродами. Некоторые даже денег давали. Кажется, дорога делает людей добрее.

А прошлым летом, в Ростове-на-Дону у меня даже случился короткий, почти призрачный роман. Она звала себя Алиса – худенькая, с веснушками, зелёными глазами и почти детским голосом.

Я тогда подрабатывал на овощебазе, помогал грузить арбузы, она работала на той же базе в палатке – продавала фрукты. Мы разговорились в первый день, а вечером уже сидели на Зелёном острове, на берегу Дона, пили сидр из пластиковых стаканов и смотрели, как темнеет небо.

– А ты куда дальше? – спросила она, глядя как зажигаются звёзды.

– Сам не знаю, – пожал я плечами. – Может, в Волгоград, может, на юг. Дорога сама подскажет.

– А я никуда не поеду, – вздохнула она. – Мне вот здесь хорошо. Не всем же по свету шастать.

– А ты пробовала?

– Нет. – Она улыбнулась. – Но мне кажется, у меня не получится. Я всего боюсь.

Мы провели вместе три дня. Спали в старом заброшенном доме – к себе Алиса не звала, так как жила с родителями. Притащили из подсобки с базы матрас и устроились на чердаке. Ели булки с тушёнкой и фрукты из того, что оставалось в лавке. Говорили много, смеялись, целовались. Было что-то настоящее – может, потому что знали, что это ненадолго.

На третий день я уехал. Просто утром взял рюкзак и пошёл на трассу, без слёз, без «пиши мне каждый день». Только одно короткое сообщение от неё вечером: «Ты всё равно странный, но добрый. Смотри на небо чаще, и я буду туда смотреть, может когда-нибудь встретимся взглядами».

Я даже хотел предложить ей поехать со мной. Но потом вспомнил её фразу: «Мне вот здесь хорошо». А мне было хорошо в дороге. Мы просто пересеклись. На миг. И всё.

Вот так, город за городом, дорога за дорогой я впитывал людей, запахи, слова. Менялись города, менялись лица, а я сам понемногу тоже менялся. Уже не казался себе тем щуплым мальчиком из Новосибирска, который впервые вышел на трассу с поднятым большим пальцем. Я начал понимать ритм – и в дороге, и в жизни. Где надо ждать. Где хватать шанс. Где сказать «да», а где уйти.

И вот по окончании четвёртого курса, после того злополучного зачёта по сопромату я решил двинуть на восток – на Сахалин. Мой друг Саня позвал меня работать на лососевую путину с июля по октябрь. Говорил, платят хорошо – хватит на год вперёд, если не сильно шиковать.

Он собирался лететь туда самолётом – билеты и проживание оплачивал работодатель. Но самолёт – это не мой метод. Я так не хотел. Мне нужно чувствовать дорогу: глотать километры, разговаривать с людьми, впитывать пыль и ветер. Только тогда я понимаю, где нахожусь и зачем.

Я решил совместить приятное с полезным. Доехать до Сахалина автостопом, а там устроиться с Саней на рыбзавод.

Так началось моё самое странное путешествие. Оно не просто обветрило кожу и натёрло плечи – оно перевернуло меня всего. Изменило мою жизнь так, что я уже никогда не был прежним.

Глава 2 Красноярск

Я выехал из Новосибирска в начале июня. У меня был целый месяц в запасе до начала работы на Сахалине. Поэтому я не торопился.

Через пару дней добрался до Красноярска. Погулял по городу, ночевал на вписке (так сейчас называют бесплатную ночёвку у знакомых или найденную через интернет) у какого-то парня через Каучсёрфинг. В те годы это было относительно новое и модное движение. Идея простая: люди по всему миру предлагают путешественникам переночевать у себя бесплатно, на диване, на матрасе, как получится. Название так и переводится – couch surfing, то есть «прыгать с дивана на диван».

Я раньше слышал про это краем уха, но не знал, что уже и у нас, в России, всё это работает. Оказалось, вполне. Парень оказался весёлый, мы долго болтали на кухне про путешествия, про жизнь, про музыку. Он рассказал, что идея Каучсёрфинга пошла из Штатов – мол, какой-то программист не хотел платить за отель и решил создать сайт, чтобы люди могли пускать друг друга переночевать. Сначала это был чисто хипстерский движ, а потом разрослось до глобального сообщества.

Тогда это всё казалось чем-то новым, необычным. Люди помогали друг другу просто так – не за деньги, а из солидарности, из любви к путешествиям. Уже потом в 2010-х это стало коммерческим проектом, что, конечно, многим не нравилось.

На третий день я выбрался на главную природную достопримечательность Красноярска – «Столбы». Это природный заповедник с дикими, поросшими лесом скалами, ущельями, кручами и тропами, которые идут всё выше и выше. Эти каменные исполины как будто выросли из земли сами, без помощи времени и ветра. А названия у них словно из уст народной сказки: Дед, Бабка, Перья, Львиные ворота, Такмак… Я прошёл почти все и на каждую попытался залезть.

Повезло мне уже на самом подходе, на так называемом «Пыхтуне» – длинной дороге, ведущей к столбам, она идёт вверх почти семь километров. Местные так её называют, потому что «пыхтишь» всё время, пока идёшь. Там я случайно наткнулся на группу туристов с гидом – звали его Олег. Я решил прибиться к ним, они были не против. Олег оказался отличным экскурсоводом и настоящим знатоком этих мест – знал все тропы, все камни и их истории.

Он рассказывал, что сюда ходят не просто гулять – столбизм здесь почти религия. Люди годами лазают по этим скалам, запоминают маршруты, передают их своим детям как тайну. Без верёвок, без страховки – только ты, камень и небо.

Мы прошли все основные вершины. Подъёмы были нелёгкими, но виды такие, что перехватывало дыхание. Там, наверху, на ветру, над тайгой, я впервые по-настоящему почувствовал масштаб и молчаливую мощь Сибири. Тайга лежала внизу – огромная, живая, и при этом словно застывшая во времени. Хребты и кроны деревьев тянулись до самого горизонта, и казалось, ты стоишь на краю какой-то древней планеты, где всё движется без тебя и без твоего ведома.

Я не чувствовал себя ни странником, ни романтиком, ни героем пути. Я чувствовал себя песчинкой. Частичкой чего-то необъятного. Я стоял, молчал и слушал ветер, который гулял между камней и шептал мне что-то важное.

На следующий день с утра собрал рюкзак и по совету местных ребят двинулся в сторону кемпинга для грузовиков на выезде из города. Там я познакомился с Валерой.

Он был огромный, как гора, и в то же время улыбчивый и добродушный. В поношенной кепке и с задорными глазами. Мужчина лет сорока пяти. Я поначалу на «вы» к нему обратился:

– Извините, вы в сторону Иркутска идёте?

Он посмотрел на меня как на родного.

– Ты что мне, племянник, что ли? Валера я. Просто Валера.

Он тащил на трале какой-то экскаватор в Иркутск из Новосибирска и без лишних вопросов согласился взять меня с собой.

– Главное, чтоб ты храпел не сильно. А так поехали, друг!

Мы с ним быстро нашли общий язык. Валера оказался рассказчиком не хуже меня. Он знал десять способов сварить пельмени прямо в дороге и сто анекдотов про гаишников.

Выехали рано утром. Валера подогнал свой трал на заправку, где я его уже ждал, угостил меня горячим чаем из термоса, бутербродом с колбасой и сказал:

– Завтракать надо плотно – дорога длинная.

Кабина у Валеры была как мини-квартира: занавески с рыбками, старая магнитола, подвесной органайзер, набитый зарядниками и проводами, и неизменная пачка семечек в бардачке. На торпеде стоял облупленный пластмассовый Будда, выгоревший на солнце, но всё ещё с мирной улыбкой. Пахло куревом, едой и каким-то ароматизатором, вроде душистого мыла.

Мы ехали долго. За окнами тянулась бесконечная тайга: сосны, упрямо тянущиеся в небо, холмы в лёгкой дымке, местами проблескивающие речушки. Валера без умолку рассказывал анекдоты, одни смешные, другие – не очень, но рассказывал он с таким запалом, что я смеялся почти постоянно.

Один почему-то особенно врезался в память:

– Значит, стоит гаишник на трассе, тормозит машины. Видит – едет запорожец, весь дымит, колёса врозь, гремит так, что птицы взлетают. Останавливает. За рулём – дед. Гаишник говорит: «Дед, у тебя тормоза вообще есть?» А дед ему: «Нету. Зато память отличная – я заранее знаю, где тормозить надо!»

Я так заржал, что чуть не поперхнулся чаем.

К вечеру мы остановились перекусить в придорожной кафешке. Там было как обычно: борщ, пюре, куриная котлета и чай в стакане с подстаканником. Валера сидел, жевал неторопливо.

– Знаешь, о чём думаю, Илюха… – сказал он после пары минут молчания. – Жизнь как дорога. Кто-то мчится, чтобы побыстрее попасть из точки А в точку Б. А кто-то – как ты. Кому важно не куда, а как.

Я кивнул.

– А ты такой?

Он усмехнулся.

– Раньше был, сейчас уже нет, – сказал он с тоской в глазах.

Когда уже подъезжали к Иркутску, он вдруг спросил:

– Ты был на Байкале?

– Нет. Только на открытках видел.

– Давай махнём на пару дней, – предложил он. – Когда ещё доведётся? Я сам всю жизнь мечтаю там побывать.

Я удивился, но только на секунду.

– Давай, – пожал я плечами. – Всё равно времени вагон.

Так родилась идея, которая навсегда изменила мою жизнь. Тогда я ещё не знал, что Байкал не отпускает просто так. Если он тебя заметит – ты уже его.

Глава 3 Байкал

Выгружаться нам надо было в посёлке Усть-Ордынский в семидесяти километрах от Иркутска. Поэтому в сам город мы не заезжали, обогнули его по объездной дороге, по мосту через Ангару – это единственная река, вытекающая из Байкала. Глубокая, быстрая, мощная, с холодной водой цвета стали. Даже с моста чувствовалась её сила и поднимающаяся волна живой энергии. Я смотрел на Ангару и думал: какая всё-таки красивая у нас страна, и как мало мы о ней знаем. И сколько надо времени, чтобы увидеть хотя-бы малую часть её своими глазами?

В Усть-Ордынском мы сдали груз и отправились спрашивать у местных, куда бы рвануть на пару дней, чтобы природа, тишина и без толп туристов.

Нам почти все посоветовали Курму – посёлок, недалеко от Ольхона.

– Там красота, – говорили они. – Людей мало, лес кругом, воздух чистый, вода тёплая… Прямо дышится по-другому.

Мы с Валерой переглянулись и решили: едем.

Дорога до Курмы оказалась удивительно приятной – ровный асфальт, пейзажи, меняющиеся один за другим. Чем ближе мы подъезжали, тем гуще становился лес. Машин на дороге было всё меньше, а небо, кажется, распахнулось шире, как огромный купол, наполненный светом и покоем. В воздухе чувствовался влажный хвойный аромат – словно сама природа дышала с нами в такт.

И вот после очередного плавного поворота дорога вывела нас на простор – и я впервые увидел Байкал.

Это было не просто озеро – это было море. Неподвижная гладь воды растягивалась до самого горизонта, поглощая небо. Сначала показалось, что она просто тёмная, глубоко-синяя, почти чёрная. Мы остановились, я вышел из кабины, вдохнул полной грудью и подошёл ближе. Вода оказалась настолько прозрачной, что можно было разглядеть каждый камешек, каждую трещинку на дне. Она была как живая. Переливалась и светилась в глубине, играя всеми оттенками синего и зелёного. Плоские облака, словно нарисованные художником, отражались на её поверхности, а лёгкий ветер гнал к берегу тонкие волны, которые шептали что-то на своём языке.