Полная версия

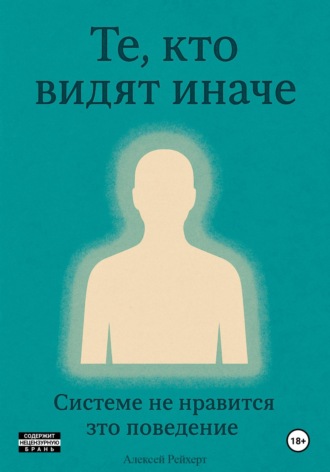

Те, кто видят иначе. Системе не нравится это поведение

Алексей Рейхерт

Те, кто видят иначе. Системе не нравится это поведение

Те, кто видят иначе.

Системе не нравится это поведениеПочему эта книга написана

Потому что устал наблюдать, как яркие, умные, чувствительные люди живут с ощущением поломки. Потому что они приходят на терапию с вопросами «что со мной не так?», вместо того чтобы спросить: что не так с местом, в которое меня пытаются вписать? Эта книга написана для тех, у кого с детства было стойкое ощущение: я как будто из другого измерения. Для тех, кому мир кажется слишком громким, люди – слишком грубыми, разговоры – пустыми, а правила – бессмысленными. Для тех, кто не умеет быть "нормальным", потому что внутри слишком много живого, настоящего и беспокойного.

Меня всегда поражала эта двойственность: человек видит иначе, чувствует иначе, думает нестандартно – и вместо признания он получает диагноз. Или насмешку. Или тишину.

Или совет «просто расслабиться и жить как все». Как будто его способ восприятия – сбой в системе, а не альтернатива ей. Я не писал эту книгу как манифест, и уж точно не как методичку по освобождению от шаблонов.

Это скорее попытка зафиксировать на бумаге то, что обычно прячется между словами.

Попытка поговорить без корректности, без утешений, без требования быть удобным. Это книга не о том, как правильно жить, а о том, как вообще выжить, оставаясь собой в мире, который требует выпрямиться, заткнуться и соответствовать. Это не будет линейная история о героическом пути инаковости – скорее, это карта минных полей, по которым мы все когда-то шли, босиком.

Если ты когда-либо ловил себя на мысли: «я слишком странный для этого мира» – скорее всего, это не ты странный. Это мир слишком однородный, чтобы выдержать разнообразие. Тебе не нужно исправляться. Тебе нужно пространство, в котором ты перестанешь съёживаться. Я писал эту книгу потому, что в моей голове слишком много голосов – и почти все они принадлежат тем, кто когда-то пробовал молчать, притворяться, ломать себя под внешний ритм. Умным. Одиноким. Бескомпромиссным. Тем, кого так просто заткнуть фразой «будь проще» – и так трудно забыть, если хотя бы раз услышал их по-настоящему. Системе такие люди не нужны.

А мне – нужны.

Потому что если у этого мира ещё есть шанс – то именно в их способности видеть то, чего никто больше не хочет замечать.

Ты можешь дочитать до этого места и всё ещё сомневаться: про меня ли это? Так вот – если тебе хотя бы раз приходилось спрашивать себя: почему я такой? Если ты чувствовал, что слишком чувствительный, слишком странный, слишком прямой, слишком много думаешь, слишком не хочешь «как у всех» – да, про тебя. Если тебя раздражают корпоративные тренинги, фальшивая улыбка HR-а и слово «коллектив» вызывает спазм – про тебя. Если ты пытаешься адаптироваться, но после каждого «нормального» дня тебе хочется лечь лицом в подушку и больше не вставать – определённо про тебя. Эта книга для тех, кто всю жизнь искал не правила, а воздух. Для тех, кто читает между строк, чувствует за пределами дозволенного и больше не хочет уговаривать себя, что всё нормально, когда внутри – нет, не нормально. Для тех, кто устал носить маски. Не модные психологические маски, а социальные: «всё ок», «я адаптировался», «мне нравится моя работа». Для тех, кто умеет быть вежливым, но давно мечтает послать всех. Для тех, кто не видит смысла в карьере ради карьеры, в жизни по чеклисту, в отношениях по инструкции. Для тех, кто выгорает не потому, что не умеет отдыхать, а потому что их способ существовать системно несовместим с окружающим цирком.

И да, это не для всех. Эта книга не для тех, кто боится сомнений. Не для тех, кто засыпает, успокоившись очередной мотивационной цитатой о важности позитивного мышления. Не для тех, кто называет себя свободным, потому что по пятницам может выбрать между суши и пиццей. Если ты веришь, что всё в порядке и система в целом работает – закрой. Серьёзно, не трать ни своё, ни моё время. Это не значит, что ты плохой или глупый – просто у нас разный способ смотреть на мир. Я не собираюсь никого переубеждать. Я пишу для своих.

И скорей всего ты задался вопросом, что значит «видеть иначе»? Это не про оригинальность ради оригинальности. Не про желание выделиться. Не про креативность, которую так любят эксплуатировать в рекламных кампаниях. Это про особый способ считывать реальность, при котором ты не можешь пройти мимо лжи – даже если она удобна. Про чувствительность к абсурду, от которого большинство давно отгородилось автоматизмом и цинизмом. Про то, что ты замечаешь несостыковки в поведении людей, в риторике власти, в логике событий – и не можешь сделать вид, что ничего не произошло.

Видеть иначе – это когда ты слышишь фальшь в голосе человека, который считает себя искренним. Когда чувствуешь, что за дежурной вежливостью на собеседовании скрыта агрессия. Когда ты приходишь на работу и понимаешь, что все вокруг давно сдались – но делают вид, что строят «успешную карьеру». Это когда ты понимаешь, что правила игры несправедливы, ещё до того, как тебя в них допустили. И когда тебе говорят, что всё нормально – ты не веришь. Потому что видишь: нет, ни черта не нормально.

Это не выбор. Это способ существовать. Ты не можешь разучиться видеть. Не можешь стать тупее, проще, покладистей. Не можешь добровольно вписаться в ролевую модель, если она разрушает тебя. Ты можешь пытаться. Многие из нас пытались. Но это всегда заканчивается одинаково – тревогой, апатией, телесными симптомами, потерей смысла, изоляцией. Потому что система не терпит тех, кто её распознаёт. А ты распознаёшь. Ты видишь поддельные улыбки, манипуляции, скрытые иерархии, бессмысленность механических действий. Ты не можешь не задавать вопросы. Тебя не устраивают готовые ответы. Тебе скучно с людьми, которые говорят только о себе. Ты не хочешь быть частью сценария, который кто-то давно написал, а теперь требует от тебя точного исполнения. И да – ты от этого устаёшь. Мозг перегревается, тело сходит с ума, нервная система ноет: можно я выключусь хотя бы на день? Но у тебя нет выключателя. Потому что видеть иначе – это не «опция». Это ты.

Ты, скорее всего, человек с повышенной чувствительностью, нестандартной когнитивной организацией и сильной потребностью в смысле. Ты улавливаешь противоречия, которые другие предпочитают игнорировать. Ты замечаешь детали, из которых складываются фальшивые конструкции: идеальные семьи, корпоративные ценности, официальные версии событий. И это не делает тебя счастливее. Это делает тебя неудобным. Мир устроен как сеть привычных маршрутов. Люди идут по ним, не задавая вопросов. Кто-то – из страха, кто-то – из лени, кто-то – просто потому, что иначе не умеет. А ты – умеешь. Или, скорее, не можешь иначе. И потому постоянно сталкиваешься с тревогой, виной, одиночеством. Потому что любое «иначе» всегда воспринимается как угроза. Особенно если оно формулируется чётко, без извинений и без стремления понравиться. Иногда это похоже на болезнь: ты чувствуешь себя «не таким», изолированным, странным, сломанным. Хотя на самом деле именно ты здоров, просто находишься в токсичной среде, которая годами тренировалась делать вид, что страдать в тишине – это и есть норма.

Но тут есть нюанс. Видеть иначе – значит не только замечать, но и нести ответственность за то, что ты увидел. Потому что после этого уже нельзя притвориться. Нельзя «откатиться назад». Нельзя снова поверить в корпоративные ценности или в «позитивное мышление», если однажды ты понял, что за этим – пустота, контроль или страх. А дальше – выбор. Или ты ломаешь себя, чтобы соответствовать. Или ты ломаешь представление о мире, чтобы выжить. И именно в этом месте начинается риск. Потому что видеть – это только первая стадия. Дальше – действовать. Говорить. Отказываться. Не играть.

Предупреждение: эта книга может испортить вам жизнь. И да, я говорю это без иронии

Есть книги, после которых хочется жить лучше. Есть те, которые утешают, гладят по голове, обещают, что «всё будет хорошо». Эта – не из них. Эта книга не предлагает выхода. Она предлагает – вход. В то, что ты давно чувствовал, но боялся признать. В те внутренние трещины, которые научился маскировать под «я справляюсь». В подозрение, что не ты сходишь с ума – а среда вокруг патологична, просто хорошо прикидывается здравомыслием. Если ты всерьёз доживёшь с этой книгой хотя бы до середины, последствия могут быть необратимы. Ты начнёшь замечать абсурд там, где раньше просто молчал. Тебе станет физически плохо от общения с людьми, которые живут чужими мыслями. Ты перестанешь выдерживать работу, где нужно быть «человеком-брендом» и разговаривать языком KPI. Ты вдруг почувствуешь, насколько давно предал себя – в угоду функциональности, удобству, похвале, лояльности.

И это будет не озарение, а распад. Не «эйфория просветления», а экзистенциальный сдвиг, где старые опоры рушатся, а новые пока не построены. Потому что система встроена не только снаружи – в государственных структурах, рынках труда и социальных ролях – но и внутри нас: в нейронных шаблонах, когнитивных искажениях, интернализованной норме. Да-да, вот это самое слово – интернализация. То, как ты проглотил внешние правила и начал воспринимать их как свои. Как сделал чужое «так надо» своим внутренним голосом. Как при встрече с чем-то живым и настоящим внутри тебя тут же включается: «нельзя», «некрасиво», «не положено».

Так вот, плохая новость: эта книга будет с этим голосом воевать. Она будет разрушать пласт за пластом – стыд, покорность, имитации. И тебе, вполне возможно, не понравится. Потому что придётся признать, что многие из твоих решений принимал не ты. А страх. Условность. Программа. Желание быть принятым, не быть отвергнутым, выжить. Хорошая новость – и это не пафос, а выстраданное знание – после этого наступает странная, пугающая, но честная свобода. Без инструкций. Без гарантий. Без «вот тебе пять шагов к счастью». Только ты, твоя несвёрнутая чувствительность, и реальность. Эта книга может испортить тебе жизнь – но, возможно, это и есть начало жизни своей. Я не знаю, готов ли ты.

Часть I. Аномалия: ты не как все, и это пугает

Непринятые: чужие среди своихИногда ты оказываешься в комнате, полной людей, говорящих на твоём языке, – и всё равно чувствуешь себя иностранцем. Ты понимаешь слова, улавливаешь интонации, даже можешь поддерживать нужный уровень социального фарса – но внутри будто стоишь за стеклом. Ты – среди, но не с ними. Формально присутствуешь, функционально взаимодействуешь, но не принадлежишь. И это ощущение не ново. Оно с тобой с самого начала. Ты привык к нему, как к фоновому шуму. Оно перестало удивлять, но не перестало выматывать.

Речь не о социальной изоляции в грубом смысле. Ты можешь быть в паре, в семье, в коллективе. Можешь обладать всеми признаками “успешной адаптации” – и всё равно быть внутри необъяснимо одиноким. Потому что неприкаянность – это не про количество людей рядом. Это про качество контакта. Про тот фундаментальный сбой в резонансе, когда другие играют в уверенность, а ты не можешь не замечать, что всё это – спектакль, в который они слишком поверили.

Ты как будто был неправильно сконфигурирован для этой цивилизации. Или, по крайней мере, для её актуальной версии. Твоя чувствительность воспринимается как слабость, рефлексия – как избыточность, стремление к аутентичности – как каприз. Общество не терпит неугодных паттернов. Оно склонно уничтожать или «лечить» всё, что выходит за пределы его понимания. Психиатрические диагнозы, корпоративные тренинги, духовные коучи – всё это разные формы одного и того же механизма: закатать инаковость в приемлемую форму. И если не выходит – удалить, изолировать, заткнуть.

Ты чужой среди своих не потому, что с тобой что-то не так, а потому что «свои» – не твои. Их логика не твоя. Их ценности, даже если ты выучил их наизусть, не вызывают у тебя внутреннего отклика. Ты можешь говорить правильные слова – и всё равно фальшивить, потому что интонация выдается. Настоящее всегда просачивается между строк. И они это чувствуют. Даже если не могут объяснить – они чувствуют. И это их пугает. Пугает не потому, что ты страшный. А потому, что ты свидетель. Ты своим присутствием напоминаешь: можно иначе. А этого тебе не простят. Потому что «иначе» – это угроза. Сбои в системе не должны быть заметны. Те, кто не вписался, должны либо молчать, либо исчезнуть. А ты, вместо этого, продолжаешь задавать вопросы, чувствовать слишком глубоко и отказываться играть по правилам, которые никто не писал, но все исполняют с религиозным рвением. Ты – не искажённая версия нормы. Ты – альтернатива. А любая альтернатива в глазах системы – потенциальная анархия.

Состояние «чужого среди своих» не всегда очевидно. Оно редко начинается с громкого «меня отвергли». Оно – как хроническое воспаление: подспудное, малозаметное, но разъедающее. Оно может проявляться телесно – в форме напряжения в плечах при семейных сборах, зевоте при светских разговорах, головной боли после встреч с «друзьями», с которыми тебе нечего сказать. Но чаще – это ощущение, что ты как будто всё время немножко не в своей жизни. Ты научился играть в “нормального”. Это была вынужденная стратегия. Камуфляж, который ты примерял, чтобы выжить. Прятаться в понятных ролях: умный, добрый, скромный, надёжный, незаметный. Каждый такой выбор – акт микронасилия над собой. Не потому, что тебя кто-то бил, а потому что тебя не видели. Потому что реакция среды на твою настоящесть была слишком пугающей: осуждение, обесценивание, игнор. Всё, что делает психика в таких условиях, – не патология, а адаптация. Механизм прост и подл: если ты хочешь быть частью стаи, ты должен ослепнуть на свои отличия. А если не можешь – тебя вытолкнут. И потому ты сам начинаешь прятать острые углы, не задавать сложных вопросов, притворяться, что тебе интересно обсуждать ипотеку, диету, курс доллара и «новые серии». Это не лицемерие. Это – анестезия. Ты пытаешься усыпить себя, чтобы не чувствовать разрыв. Но ничто не усыпляется до конца. Внутри всё равно что-то зудит, как невыключенная музыка в соседней комнате. Ты можешь сделать громче – ещё больше работы, ещё больше общения, ещё больше поглощённости чужими делами. Но однажды наступает момент, когда анестезия перестаёт действовать. И ты остаёшься наедине с неприятной правдой: ты всю жизнь играл в игру, в которую не верил. И самое страшное – большинство игроков вокруг тебя тоже не верят. Просто молчат. Просто терпят. Просто научились не думать.

Чужие среди своих – это не обязательно изгнанные. Это может быть тихий саботаж изнутри: ты вроде бы с ними, но слушаешь другого Бога. Ты – как вирус в теле системы. С виду – часть организма. По сути – инаковость, способная заразить других видением, чувствованием, неприятием. Потому тебя и боятся. Тебя не выгоняют сразу. Сначала – вежливо подталкивают к «коррекции»: «Слишком остро реагируешь», «Будь проще», «Ты просто ещё не нашёл себя», «Все так живут». Когда это не работает – начинается дистанцирование. Тебя не зовут, не слушают, не замечают. А иногда – атакуют. На языке психологии – это реакция системы на угрозу гомеостазу. На языке улицы – ты выбрал не ту сторону. Ты – напоминание о том, что можно не соглашаться. А несогласие – страшнее бунта. И вот ты стоишь – ни там, ни тут. Уже не в игре, но ещё не на свободе. Это переходное состояние. Его трудно вынести. Хочется вернуться, влиться, забыть. Хочется снова стать «как все» – пусть даже в ущерб себе. Но ты уже видел. Уже понял. Уже не можешь закрыть глаза.

Откуда берётся ощущение «я не такой»

Но в какой момент ты их вообще открыл? Когда впервые пришло это ощущение: «что-то со мной не так» – или, точнее, «я не такой, как все»? Не как обвинение, не как жалоба, а как факт – как шрам, который ты долго считал кожным узором, пока кто-то не показал тебе, что у других его нет.

Это ощущение не появляется внезапно. Оно – не вспышка, а фон. Оно накапливается годами, как радиоактивный осадок, невидимый, но изменяющий структуру внутри. Оно не громкое – наоборот, слишком тихое, почти непроизносимое. Потому что если бы ты сказал это вслух в детстве – тебя бы поправили, утешили, переучили. А потом – просто не стали бы слушать. Ушли бы. Перестали звать.

На биологическом уровне – мы все разные. На нейропсихологическом – ещё больше. Степень чувствительности, скорость переработки стимулов, глубина эмоционального резонанса, даже тип восприятия времени – всё это задаёт разную структуру опыта. Есть люди с гиперчувствительной нервной системой, и это не метафора. Есть те, у кого преобладает правополушарная обработка информации – не логика, а целостные гештальты, образы, ассоциации. Есть люди с иным мышлением – не хуже и не лучше, а просто инаковым. Словно в их мозгу прошивка не из общедоступного пакета. Но биология – это только часть. Остальное – социальная реакция на эту инаковость. Не столько «я странный», сколько «на мою странность посмотрели как на поломку». И вот ты – ребёнок, с другим ритмом, с непривычной речью, с непонятным интересом к вещам, которые взрослым кажутся «неуместными». Ты смотришь в небо, когда нужно решать примеры. Ты задаёшь вопросы, которые выбивают из сценария. Ты замечаешь фальшь, и не можешь промолчать.

И начинается: «слишком», «не вовремя», «неправильно». Это «слишком» прилипает к тебе, как вторая кожа. Оно стирает твоё право на естественность. Ты учишься быть удобным, или хотя бы – незаметным. А дальше – привычка. Не задавать вопросов, не показывать себя, не верить своим ощущениям. Ты как бы остаёшься собой, но на внутренних «режимах совместимости». Система не переделывает тебя – она делает тебя невидимым. И это – ключевой момент. Ощущение “я не такой” рождается не в тебе. Оно возникает в момент, когда ты сталкиваешься с невозможностью быть собой без последствий. Это не про уникальность. Это про уязвимость. Про то, что за твоё “быть” придётся платить. Так создаётся психический конфликт: между потребностью в принадлежности – и необходимостью предать себя, чтобы её достичь. Кто-то выбирает принадлежность. Кто-то – одиночество. Кто-то – депрессию. Кто-то – бунт. Но суть одна: ты в системе, которая не знает, что с тобой делать. А значит – либо она сломает тебя. Либо ты начнёшь понимать, как она устроена.

Но даже когда ты начинаешь понимать – это не приносит облегчения. Потому что чувство инаковости – не только про форму, но про глубину. Оно не исчерпывается тем, что ты думаешь иначе, чувствуешь больше или не можешь терпеть small talk дольше пяти минут. Оно куда жестче: ты видишь. Не хочешь – но видишь. То, что другие не замечают. То, что они стараются не замечать. Ты видишь, как люди играют в близость, не чувствуя её. Как «друзья» за спиной высчитывают выгоду. Как «любовь» становится функцией страха, а «успех» – компенсацией пустоты. Ты не святой и не лучше. Просто у тебя отсутствует фильтр. Или, может, он когда-то был – но сгорел от перегрузки. Ты живёшь с постоянным осознанием: что-то здесь фальшиво. Не в мире – в его правилах. Ты слышишь не только слова, но то, как они расходятся с интонацией. Улавливаешь микродвижения. Читаешь паузы. А главное – чувствуешь, когда кто-то говорит «всё хорошо», но в нём уже живёт тень распада. Это не дар. Это – тяжесть. Это не делает тебя сильным. Наоборот: ты быстрее устаёшь, потому что всё время обрабатываешь лишнее. Ты теряешь энергию не на дела, а на то, чтобы сдерживать себя от постоянного «что за хрень происходит». Ты не можешь просто «быть в моменте», потому что момент для тебя – как прозрачное стекло: ты сквозь него видишь всё. И вот тут и рождается глубинное одиночество. Потому что большинство не хочет так видеть. Им нужно безопасное, смазанное, простое. Нормальное. А у тебя – гиперреальность. Всё слишком остро, слишком контрастно, слишком честно. Ты – как тот, кто смотрит на мир без анестезии. И как только ты пытаешься это проговорить – тебе отвечают: «перестань загоняться», «всё не так серьёзно», «ты слишком чувствительный».

Всё это – формы социального отвержения, завёрнутые в заботливые формулы. И каждый раз, когда ты слышишь эти фразы, внутри запускается знакомый процесс: “раз они не видят – значит, со мной что-то не так”. И ты снова откатываешься в сценарий самоподавления. Молчи. Не смотри. Притворяйся. Улыбайся. Проблема не в том, что ты не такой. А в том, что ты слишком настоящий в мире, который боится настоящести. И не просто боится – он её изгоняет. Потому что подлинное – это нестабильно. Это не поддаётся прогнозу. Оно не продаётся, не вписывается в KPI, не работает по скрипту. Настоящее – всегда риск. Поэтому его выжигают, зачищают, приучают к стыду. И ты начинаешь жить на разломе: между собой – и тем, каким надо быть. Ты не просто чувствуешь «я другой». Ты существуешь на фоне чужого сценария, как баг в программе, которую никто не собирается переписывать. И вот ты здесь. С этим знанием. С этим опытом. С этой невозможностью быть не собой – и невозможностью быть собой без последствий.

Когда ты не такой, как принято, тебя редко спрашивают: «А что ты видишь, чего не видим мы?»

Скорее – тебе скажут: «У тебя, наверное, что-то не в порядке». Общество – как крупная корпорация с жёсткой иерархией. Ему невыгодны элементы, нарушающие внутреннюю логику. Стандарт – это не просто усреднение. Это способ управления. Стандартизированный человек легко прогнозируется, легко замещается, легко адаптируется к системе – как винтик. А если винтик вдруг начинает думать, зачем вообще эта машина существует – это сбой. И этот сбой надо либо устранить, либо объяснить в категориях поломки.

Почему проще патологизировать

Потому что признать инаковость как ценность – значит признать ограниченность своей картины мира. А это больно. Это угрожает самоидентичности большинства. Ведь если то, что ты годами считал «странным», «слишком», «ненормальным» – вдруг оказывается альтернативной нормой, глубиной, другим способом быть – то, кто тогда ты? Легче сказать: «Ты – нарушенный», чем: «Я – ограниченный».

В психологии это называется защитным механизмом. Более точно – проективная идентификация: ты проецируешь на другого то, что не способен выдержать в себе. Так мир, который не хочет меняться, превращает инаковость в диагноз. Невротик, истероид, аутистичный, диссоциированный, травмированный, «не проработанный» – словарь богатый, обволакивающе-унизительный, удобный. Всё, что выходит за привычное – должно быть возвращено обратно в границы контроля. Или – изолировано. А ещё – это экономически выгодно. Система строится на предсказуемости: человек должен покупать, работать, воспроизводить и не мешать. Устойчивое потребление не любит нестабильного сознания. А нестабильное – это не всегда «плохо». Это может быть просто другое. Глубже. Острее. Медленнее. Более чувствительное. Но в логике рынка это уже «неэффективно». А значит – патологично. И вот ты с твоим неформатным мышлением, твоим отвращением к офисной рутине, твоей невозможностью соблюдать идиотские корпоративные ритуалы – становишься объектом психоанализа, но не слушания.

Так работает культура нормализации: всё, что нельзя обернуть в социальную функцию – подлежит исправлению. Медицина. Психотерапия. Образование. Даже духовные практики. Все они всё чаще не про освобождение – а про адаптацию. Не про контакт с подлинным «я» – а про смиренное «будь как надо». Только теперь это звучит гуманно. С эмпатией. С NLP и майндфулнесом. Но с тем же посылом: исправься, чтобы быть удобным. Вот почему настоящая инаковость – опасна. Она не хочет «встраиваться». Она не ищет диагноза. Она не просит разрешения. Она живёт – как может, как чувствует, как дышит. И этим уже разрушает порядок. Потому что где появляется альтернатива – там рушится монополия.

Именно поэтому общество не может позволить себе честно признать: инаковость – это не поломка, а сбой в системе координат. И этот сбой не у человека, а у модели, в которой этот человек оказался. Тебе неуютно не потому, что ты больной. А потому, что окружающее пространство организовано так, чтобы нормализовать то, что удобно большинству – и стигматизировать всё, что напоминает о сложности, глубине, уязвимости и хаосе. Но вот в чём парадокс. Общество в своём желании «починить» инаковость, на самом деле – провоцирует её поломку. Оно создает условия, при которых живое, неформатное, неудобное сознание со временем действительно становится дисфункциональным. Оно начинает сбоить – потому что его никто не учил жить в лжи. Оно устает – потому что вынуждено постоянно адаптироваться к чужим сценариям. Оно разрушает себя – потому что альтернатива этому разрушению выглядит как предательство себя. Вот откуда берётся усталость, депрессия, социофобия, прокрастинация, зависимости. Это не “симптомы”, это формы психологического бегства из мира, который ощущается как агрессор. Уход в одиночество – не от презрения, а от невозможности «быть» без насилия. Уход в странность – не от эпатажа, а потому что всё остальное давно исчерпано. Уход в зависимость – потому что это единственный способ отключить постоянный внутренний контроль, подавляющий импульс живого.