Полная версия

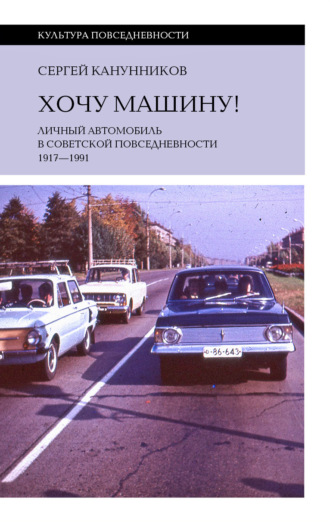

Хочу машину! Личный автомобиль в советской повседневности (1917–1991)

Недолгий в масштабе большой истории, продолжавшийся всего-то семь десятилетий, противоречивый и по-своему причудливый путь автомобилизации СССР – знаковая часть общей многотомной летописи советской повседневности.

Поскольку важными героями книги являются сами автомобили, в приложении собраны краткие сведения об основных моделях и семействах машин, которые в СССР могли новыми приобрести частные лица. Справка помогает понять место этих героев в истории автомобильных будней.

Специфика советской автомобильной жизни обусловила то, что материалами для этой книги автору послужили не только архивные документы, книжные, газетные и журнальные публикации. Важными источниками информации стали опубликованные и неопубликованные мемуары, а также неофициальные интервью – рассказы очевидцев, в том числе рядовых советских автолюбителей, ставших владельцами личных машин в 1950–1980‑х годах.

Многое в истории автомобильной повседневности ярко высвечивает и художественная литература, а особенно – кино советского времени. Тема личного автомобиля и всего с ним связанного в игровых лентах 1950–1980‑х годов занимала заметное место. Многие картины, вне зависимости от их художественных достоинств и недостатков, показывали советскую автомобильную повседневность не только ярко, но и вполне реалистично. Часто по правдивости и остроте трактовки социальных и духовных проблем художественные фильмы оказывались реалистичнее советской публицистики, которая ко второй половине 1970‑х стала совсем беззубой.

Повседневную, особенно теневую жизнь советского автомобилиста пресса во времена СССР освещала скудно. Эта тема была запретной, проблемы автолюбителей и их взаимоотношения друг с другом и с государственными структурами совсем не укладывались в официальную идеологию. Поэтому-то важными документами являются не только письменные, но и устные воспоминания очевидцев, хотя тут, конечно, очень важно отделять реальные факты от легенд и мифов, которыми изрядно обросла советская история. Кроме того, важно учитывать особенности функционирования человеческой памяти, сохраняющей иногда лишь самые светлые или, наоборот, темные впечатления. С этой задачей не справиться без сопоставления разных устных и письменных источников.

У автора этой книги, чья автомобильная биография началась во второй половине 1970‑х, проработавшего в журнале «За рулем» почти три десятилетия, была счастливая возможность собирать и сопоставлять такие свидетельства многие годы. В том числе коллекционировать воспоминания старейших сотрудников журнала, соприкасавшихся с автомобильной жизнью начиная с 1940‑х годов.

Особенно благодарю за ценные, интересные рассказы Владимира Аркушу, более тридцати лет работавшего в журнале «За рулем», начинавшего свою автомобильную жизнь в должности инженера на МЗМА – Московском заводе малолитражных автомобилей (позднее АЗЛК – Автомобильный завод имени Ленинского комсомола).

Благодарю также вице-президента Российской автомобильной федерации, автомобилиста с громадным стажем Сергея Ушакова, еще и предоставившего для этой книги фотографии из своего семейного архива.

Своими воспоминаниями с автором любезно поделились журналист и заядлый автомобилист, организатор скоростного пробега Москва – Лиссабон и путешествия на «Нивах» по Сахаре Владимир Соловьев, а также Сергей Клочков – не только автолюбитель с огромным стажем, но и профессиональный испытатель, а позднее и автомобильный журналист. Семейные фотографии предоставил также Станислав Павлов. Ему за это отдельная благодарность.

Но главное: эта книга не случилась бы без «благословения» и помощи Наталии Борисовны Лебиной – профессионального историка, автора серьезных, но одновременно и занимательных, прекрасно написанных книг, знатока советской повседневности. Именно Наталья Борисовна своими советами и просто добрым отношением побудила отнюдь не профессионального историка взяться за эту непростую, но очень интересную работу. Наталье Борисовне я благодарен еще и за то, что она порекомендовала меня уважаемому мной на протяжении многих лет издательству «Новое литературное обозрение». Низкий поклон его сотрудникам за то, что решились иметь со мной дело и терпеливо подготовили эту книгу к печати.

Ну что ж, поехали!

Пролог. Колеса Российской империи

Советская автомобильная история началась с освоения наследия Российской империи. Оно было небогатым, но пестрым. Россия начала ХХ столетия не входила в число высокоразвитых автомобильных стран – но первый автомобиль в Россию привез именно частник. Предприниматель, издатель и главный редактор газеты «Одесский листок» Василий Навроцкий получил из Марселя немецкий «Бенц» осенью 1891 года. По легенде, машину использовали даже для репортерской работы. Это, правда, вызывает сомнения, если учесть технику тогдашних автомобилей и их скорость. На извозчике или лихаче было быстрее.

И через десятилетие ни по общему количеству автомобилей, ни тем более по их производству Россия отнюдь не входила в число лидеров. В конце XIX – начале ХХ столетия автомобили в России производили разные предприятия: крупные машиностроительные заводы, например столичный «Лесснер», московский «Дукс» и ростовский «Аксай», и мелкие, порой полукустарные фирмы. Но и самые «крупные» производители собрали с широким использованием импортных комплектующих от силы несколько десятков, а некоторые заводы и вовсе единиц машин разных классов и назначений – легковых, грузовых, автобусов. Как правило, речь шла об исполнении одиночных заказов частных компаний или редких заказчиков – частников, приобретавших отечественную машину в личное пользование.

Относительно крупным, солидным по технической базе и проработке конструкции производителем автомобилей на территории империи стал лишь Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге. Завод, основанный как филиал немецко-бельгийской компании, позднее ставший акционерным обществом, был создан еще во второй половине XIX столетия для производства железнодорожных вагонов. После Русско-японской войны, когда спрос на них снизился, на заводе создали автомобильное отделение. Первый автомобиль построили в 1909 году. Рижский, по сути, стал единственным российским заводом, строившим машины серийно. Небольшими партиями под маркой «Руссо-Балтийский» (в литературе укоренилось название «Руссо-Балт») изготавливали однотипные машины нескольких моделей. Однако масштабы производства все равно были невелики даже по меркам тех лет. С началом Первой мировой войны РБВЗ эвакуировали из прифронтовой Риги. Вагонное производство – в Тверь, а автомобильное частично в Петроград и в Москву. Машины собирали вплоть до 1919 года, но за десятилетие произвели немногим более шестисот автомобилей всех моделей, считая грузовые и автобусы. Для сравнения: чехословацкий завод Laurin & Klement, позднее вошедший в концерн Škoda, за этот период собрал 1050 машин. А крупные европейские производители к концу первого десятилетия XX века выпускали автомобили уже тысячами в год. Так, немецкий завод в 1910‑м изготовил 2930 автомобилей, а французский Renault – почти 5000[4].

У низких темпов автомобилизации Российской империи было несколько причин. Главная – низкие спрос и платежеспособность. После отмены крепостного права минуло всего полвека. Страна оставалась по преимуществу крестьянской. Большинство населения империи было неграмотным или малограмотным и очень небогатым. Автомобиль – устройство технически сложное и дорогое – не вписывался в реалии российской жизни. Автомобилизации не способствовал и консерватизм государственной власти. Последний российский император Николай II и его ближайшее окружение охотно пользовались автомобилями: в их распоряжении был обширный парк высококлассных, престижных машин зарубежных марок. Но Николай Александрович не воспринимал автомобиль средством передвижения. Тот был, по сути, интересной игрушкой, предметом роскоши для развлечений. Ни Николай II, ни большинство представителей высшей власти империи не воспринимали автомобиль как изделие, способное при организации серийного производства стать мощным стимулом для развития науки, техники и экономики. Налоговое законодательство России тоже не способствовало развитию автомобильной промышленности. Предпринимателям выгоднее было завозить готовые импортные машины и продавать их в России, нежели производить свои. Кроме того, доверие к иностранным маркам у немногочисленных платежеспособных покупателей было гораздо выше, чем к малоизвестным и непрестижным отечественным. Лишь незадолго до начала Первой мировой войны автомобилями всерьез заинтересовалось военное ведомство. Но и оно в первую очередь ориентировалось на зарубежные машины.

Однако автомобиль, пусть и медленно, все-таки въезжал в российскую жизнь. Уже на рубеже XIX – ХХ столетий в России появились торговцы иностранными автомобилями, в современной терминологии – дилеры. Первым стал Карл Шпан, в 1894‑м начавший торговлю автомобилями Benz и ставший, по сути, представителем немецкой компании в России. Конторы фирмы Шпана заработали в Санкт-Петербурге и Москве. После первой русской революции 1905–1907 годов на волне политических и экономических реформ автомобилизация страны пошла гораздо быстрее. Продажи по-прежнему были невелики, но темпы прироста стали куда значительнее В 1905‑м в Россию завезли всего 103 импортных автомобиля, а в 1912‑м – уже 3487[5]. В крупных городах – Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Киеве, Харькове – открывали все новые представительства зарубежных компаний. Стараясь расширить круг покупателей, российские дилеры предлагали автомобили десятков европейских и американских марок. Трудно было найти более или менее известную в начале ХХ столетия в Европе и США марку, которая не была бы представлена в России. В 1907 году в Санкт-Петербурге провели первую международную автомобильную выставку, в нынешней терминологии – автосалон. Впоследствии выставки устраивали ежегодно вплоть до предвоенного 1913-го. Следующую подобную выставку уже в новой России организовали лишь через восемь десятилетий.

Интерес к автомобилю в обществе рос куда быстрее, чем количество машин. В 1910‑х годах среди городского населения столицы, Москвы и иных крупных городов автомобиль стал модным объектом общественного интереса, фольклора и даже важным литературным героем второго плана. Самодвижущиеся экипажи вполне укладывались в эстетику модернистских текстов литературы Серебряного века. Как и иные последние достижения техники, бурно развивающейся в начале ХХ столетия, например аэропланы и даже телефоны, автомобиль в текстах тех лет – пока еще нечто загадочное, иногда даже мистическое, а потому подозрительное, отчасти зловещее. Но именно поэтому и особенно притягательное.

Автомобили не раз упоминал в своих строфах модный поэт-футурист Игорь Северянин. Иногда с восторженным восклицанием: «Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!», иной раз – шутя о себе в третьем лице: «Стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто»[6].

Автомобиль органично вписался и в модернистскую прозу Андрея Белого. В романе «Москва» автомобиль – новый, но уже очень важный элемент сложной, шумной и суетной городской жизни: «…разгромыхались пролетки; визжали трамваи; круги от фонарного света заширились зелено; вдруг открывалася звездочка, чтоб, разорвавшись, стать солнцем, проухнуть из света тяжелым и черным авто…»[7].

Впрочем, владельцами автомобилей в России были, как правило, люди вовсе не молодые, совсем не те, для кого писали Игорь Северянин и Андрей Белый. Машины покупали люди не просто зажиточные, а обеспеченные значительно выше среднего, поскольку автомобили в России стоили дорого или очень дорого. Один из самых дешевых в стране – простейший, как сказали бы теперь, в «базовой комплектации», чешский двухместный с открытым кузовом «Лаурин и Клемент» стоил 1440 рублей[8]. Средняя зарплата российских промышленных рабочих перед Первой мировой войной составляла 37,5 рубля в месяц. Городовой – рядовой полицейский – получал 20,5 рубля, обычный учитель в среднем зарабатывал 25 рублей[9]. Шофер – представитель пусть и рабочей, но престижной профессии, требующей новой и высокой квалификации, мог заработать в месяц около 50 рублей. Примерно столько же получал околоточный надзиратель – полицейский чиновник, которому подчинялись городовые и дворники. Более высокий полицейский чин – пристав, приравниваемый по званию к армейскому полковнику, зарабатывал 175 рублей в месяц. А рядовой драматический актер – всего 40–45 рублей. Правда, в стране после первой русской революции 1905–1907 годов быстро формировался класс высококвалифицированных специалистов, чей опыт стал остро необходим в эпоху стремительного развития науки, техники и строительства. Месячный доход профессора Московского технического училища доходил до 250 рублей. Инженер, руководивший постройкой Рублевской насосной станции в Москве, и вовсе зарабатывал больше 500 рублей в месяц[10].

Но автомобиль даже для обеспеченных россиян пока не был ежедневной необходимостью – тем более что среди высокооплачиваемых специалистов преобладали люди солидного возраста, достаточно консервативных взглядов и привычек. Автомобилистами в России становились граждане несколько иного склада – оригиналы, пусть и не всегда молодые, но, так сказать, юные душой.

В том числе и поэтому относительно доступные и дешевые автомобили в России 1910‑х пользовались куда меньшим спросом, нежели дорогие. В Западной Европе и тем более в США в годы перед Первой мировой войной многие компании все больше ориентировались на доступные, как их стали называть позже, «народные» машины. Это было обусловлено ростом числа зажиточных, но не богатых покупателей. Самый яркий пример – американский «Форд-Т» – первый в истории массовый автомобиль, выпуск которого развернули в 1908 году в США, а позднее и в Европе. В России же немногочисленные покупатели были, как правило, очень богаты и выбирали наиболее мощные, комфортные и дорогие модели самых престижных зарубежных марок. Чаще всего автомобилистами в России становились крупные предприниматели, быстро богатеющие в эпоху бурного развития капитализма после революции 1905–1907 годов на торговле, производстве, строительстве. Автомобили стали покупать и некоторые особенно чуткие к прогрессу высокооплачиваемые технические специалисты и деятели культуры. Словом, только люди с очень высокими доходами могли позволить себе купить и содержать автомобиль. Запасные части и расходные материалы тоже стоили дорого. За одну шину «Проводник» рижской российско-французской компании приходилось платить 78 рублей, то есть в полтора раза больше, чем зарабатывал в месяц шофер – представитель довольно денежной профессии[11].

Реклама российской марки «Руссо-Балт» утверждала, что именно этот завод предлагает самые пригодные для отечественных условий автомобили среднего класса. Но ведь автомобили среднего класса покупают обычно именно представители среднего класса. А в России он был слишком мал. Да и воспринимали автомобиль пока скорее как предмет для развлечения, чем как насущную необходимость. Потому-то в России и покупали в основном именно дорогие машины.

Часто их владельцами становились люди не только очень богатые, но и эксцентричные. Московский текстильный промышленник Алексей Чудаков приобрел сразу два дорогих и мощных, с моторами, развивающими 24 лошадиные силы (л. с.), немецких автомобиля Benz – для себя и жены, а затем еще и третий[12]. Еще сильнее увлекся автомобилизмом текстильный фабрикант Александр Коншин, который выписал в Россию гоночный «опель» с двигателем мощностью 100 л. с. На нем Коншин в 1911 году выиграл первую в стране 100-верстовую гонку, пройдя дистанцию с невероятной по тем временам средней скоростью – более 117 км/ч. Увы, через два года гонщик-любитель погиб в автомобильной катастрофе[13].

Одним из самых известных российских автомобилистов стал Андрей Платонович Нагель – журналист, издатель нескольких технических журналов, спортсмен. Нагель владел именно российским автомобилем «Руссо-Балт С24/30» и активно продвигал эту марку не только в России, но и за рубежом. Нагель ездил на своем «Руссо-Балте» на соревнования в Испанию и даже участвовал в 1912 году в первом международном ралли «Монте-Карло», которое проводили и до сих пор проводят в Монако[14].

Но владельцами автомобилей в России становились и люди, по роду занятий совершенно далекие от техники. Например, композитор Сергей Рахманинов и артист, певец Федор Шаляпин. Рахманинов управлял автомобилем самостоятельно. А ведь в те годы за руль садились лишь очень увлеченные автомобилизмом владельцы. Еще реже – гуманитарии. Большинство же владельцев пользовались услугами профессиональных шоферов, чьи зарплаты были выше средних заработков обычных промышленных рабочих.

По воспоминаниям современников, свой первый автомобиль немецкой марки Loreley Сергей Рахманинов купил в 1912 году. Он быстро научился управлять машиной почти столь же виртуозно, как играл на рояле. В следующем году Рахманинов продал «лорелей», поскольку машина слишком часто ломалась. Таким образом, великий композитор столкнулся с проблемами, которые с годами стали волновать и рядовых автолюбителей. Рахманинов в 1913‑м решил проблему, купив новый, более надежный и дорогой немецкий «мерседес» с прекрасной репутацией, за который уплатил очень большую по тем временам сумму – 6800 рублей[15].

Эксплуатация пусть небольшого, но все же растущего автомобильного парка требовала и развития инфраструктуры. Она создавалась медленно. Запчастями, расходными материалами, шинами для автомобилей и мотоциклов торговали в начале XX века специализированные магазины и склады – как правило, тех же фирм, что продавали автомобили. Бензин продавали частные компании и клубы автомобилистов, появившиеся в больших городах. Торговали бензином не только в розлив, но и бочками по 10 пудов (примерно 230 литров). Вскоре появилась тара в один пуд, более удобная для частных, особенно городских владельцев автомобилей. Большой проблемой было приобретение бензина в провинции – в маленьких городах, в отрыве от столичной жизни. А ведь на периферии тоже появились владельцы самодвижущихся экипажей. Незадолго до Первой мировой войны «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» – в то время крупнейшая отечественная нефтяная компания – стало централизованно отправлять бензин уже в 39 городов империи[16].

Так благодаря запоздалому, но в начале 1910‑х годов ускорившемуся экономическому росту к 1914 году в России сформировались автомобильное сообщество и автомобильная жизнь. Впрочем, все это по-прежнему касалось незначительной части граждан.

Мировая война, резко изменившая российские реалии, стремительно трансформировала и едва сформировавшуюся автомобильную жизнь. 17 июля 1914 года, за две недели до начала войны, вышло подписанное Николаем II «Положение о военно-автомобильной повинности», подразумевающее мобилизацию для нужд армии автомобилей и мотоциклов, принадлежавших частным владельцам и некоторым фирмам. Это положение не касалось автомобилей, находящихся на территории Княжества Финляндского, а также принадлежащих иностранцам. Зато машины граждан Германии и Австро-Венгрии с началом войны просто конфисковали. Российские же граждане получали за сданные автомобили компенсации, рассчитываемые по довольно сложной схеме с учетом начальной стоимости машины и ее износа. Положение подразумевало также, что если шофер автомобиля входил в категорию «запасных нижних чинов», он шел служить в действующую армию вместе с мобилизованной машиной[17].

Сохранились свидетельства, что некоторые владельцы автомобилей и мотоциклов шли служить в армию вместе со своими машинами по собственной инициативе и в офицерских званиях. Инженер-гидролог и мемуарист Николай Щапов рассказывал о Владимире Павловиче Рябушинском – одном из представителей молодого поколения богатейшего рода промышленников, банкиров и предпринимателей: «…толстый, близорукий и на вид наивный юноша двадцати одного года вызвался охотником со своим мотоциклетом. Теперь он в Австрии при штабе московского гренадерского корпуса»[18]. Владимир Рябушинский получил на фронте офицерский чин и Георгиевский крест. Кстати, братья Владимира Павловича, Сергей и Степан Рябушинские, были заядлыми автомобилистами и основными совладельцами завода АМО (Автомобильного московского общества), позднее переименованного в ЗИС (Завод имени Сталина), а затем в ЗИЛ (Завод имени Лихачева). Основан этот завод был в 1916 году на окраине Москвы, в Тюфелевой роще, для производства легковых и грузовых автомобилей «Фиат».

Мобилизации в 1914 году подлежали не все частные автомобили. Военные выбирали наиболее мощные, просторные, а главное – надежные модели. Всего армия получила около 3000 автомобилей и мотоциклов, в том числе и совсем недавно купленный «мерседес» Рахманинова. Композитор сдал его в армию в 1914 году.

Кто-то из владельцев находил повод сохранить автомобиль, ссылаясь на острую необходимость; иные машины были неисправны и не интересовали военных. И вообще, идеального порядка в этом мероприятии явно не было. Весной 1917‑го Временное правительство отмечало: «Частновладельческие автомобили, отбывающие автомобильную повинность, не всегда такую выполняли в точности»[19].

Тем не менее к осени 1917 года российский парк личных автомобилей сильно поредел. Ввозимые в страну во время войны легковые машины и грузовики, а также первые автомобили «Фиат», собранные в Москве на заводе АМО из итальянских комплектующих, отправляли в армию. На фронте часть машин была уничтожена, иные сильно изнашивались, иногда окончательно приходили в негодность, а запасных частей и квалифицированных ремонтников остро не хватало. Впрочем, еще острее нехватка всего необходимого для эксплуатации автомобилей была в тылу. Вот такое – совсем не богатое, но очень пестрое по маркам и моделям – автомобильное наследство и досталось Советской России.

Часть 1. «До основанья, а затем…»

Уже в первые месяцы после Октябрьского переворота и формирования институтов Советской власти началась конфискация автомобилей у частных компаний и лиц. В 1913 году Владимир Ленин писал: «При капиталистической организации народного хозяйства автомобили являются достоянием только узкого круга богатых людей»[20]. Теперь, в 1917‑м, в соответствии с коммунистической доктриной, а заодно и со словами государственного гимна «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья…» – и предстояло отобрать автомобили у этого «узкого круга». Естественно, в отличие от мобилизации лета 1917 года, без какой-либо компенсации. Великий певец и актер Федор Шаляпин писал об этой процедуре с горьким сарказмом: «Первым божьим наказанием мне… была реквизиция какими-то молодыми людьми моего автомобиля. Зачем, в самом деле, нужна российскому гражданину машина, если он не воспользовался ею для верноподданного акта встречи вождя мирового пролетариата? Я рассудил, что мой автомобиль нужен „народу“, и весьма легко утешился»[21].

Эту же процедуру, только с другой стороны, в 1932 году в статье к 15‑й годовщине Октябрьской революции описывал в журнале «За рулем» некий Д. Гарри: «…один из матросов клал свою цепкую, татуированную руку на плечо упрямого защитника хозяйского добра и вынимал браунинг»[22]. Правда, здесь автомобиль защищал не сам владелец, а его шофер. В той же бравурной статье автор описывал, как некоторые шоферы пытались выдать хозяйские автомобили за неисправные, чтобы реквизиторы потеряли к ним интерес. Впрочем, для многих машин осенью 1917 года такой обман не требовался. Три с лишним года войны и связанного с ней дефицита запасных частей, топлива и квалифицированных специалистов привели многие машины если не полностью в нерабочее, то в далеко не идеальное состояние. Да и многие владельцы автомобилей из тех, кто не покинул или не собирался покинуть страну в ближайшее время, не очень жалели об утрате. Машина, как с горькой иронией подчеркивал в своих воспоминаниях Шаляпин, в первые постреволюционные годы была далеко не самой тяжелой потерей. Речь в первую очередь шла об острейшем дефиците простейшей еды и топлива для обогрева жилья. Цена самой человеческой жизни колоссально упала. К зажиточным гражданам приходили с обысками и постоянно держали их под подозрением. Шаляпин в своих мемуарах подробно рассказывал и об этом. Потеря автомобиля была для него и подобных ему россиян мелочью.

Историк Елена Твердюкова описывает характерную ситуацию в публикации о конфискации автомобилей Павла Бекеля. Предприниматель, промышленник, заядлый автомобилист и один из основателей «Российского автомобильного общества» владел несколькими автомобилями, в том числе мощным гоночным марки Fiat (вероятно, на шасси модели Type 5). В письме в Автомобильный отдел при ВЦИК Совета рабочих и крестьянских депутатов Бекель просил вернуть автомобиль, мотивируя просьбу тем, что машина «совершенно непригодна для практической и деловой езды по городу, а может служить только для спортивных целей». Именно поэтому «фиат» не реквизировали прежде, в начале Первой мировой войны. Бекель объяснял свою просьбу еще и тем, что с начала войны содержал на свои средства лазарет для раненых, который в 1918 году продолжал действовать и состоял на учете Санитарного отдела Рабоче-крестьянской Красной армии. Судя по документам, гоночный «фиат» Бекелю не вернули. Вскоре он уехал в эмиграцию[23].