Полная версия

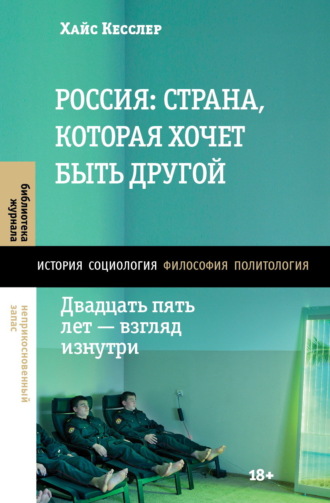

Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри

Потребление было средством достижения высшей цели. Правильными брюками, платьем, обувью или браслетом можно выделиться из толпы, показать, к какой тусовке ты принадлежишь или хочешь принадлежать. Это свойственно всем мирам, но значило в три раза больше в стране, где в магазинах висела скучная однообразная одежда, и то не всегда. Главное для молодых – проявить индивидуальность. Это как раз то, что в Советском Союзе, где приветствовались лишь интересы «коллектива», всегда вызывало настороженность, но теперь стало возможным благодаря обретенной свободе. Свобода и потребление стали взаимодополняющими элементами. Свобода ассоциировалась с возможностью потребления, а потребление – с возможностью свободы. И это имело магический эффект, который мы, на Западе, выросшие в обществе потребления, с трудом можем себе представить.

Свобода, в представлении Алеши и его друзей, была прежде всего личной свободой, свободой жить по собственным представлениям. В этом смысле политическая свобода была необходимым условием, но интересы и чаяния моей компании были направлены не туда. Более того, они даже и не скрывали равнодушия к политике и отмахивались от всех моих попыток обсудить с ними те эпохальные события, которыми была охвачена страна. Они почти ничего об этом не знали и не хотели знать. Это их не интересовало. Их жизнь вращалась вокруг совершенно других проблем. Перестройка освободила их, и теперь, когда они были свободны, они больше не хотели даже слышать про политику, успевшую набить оскомину в советской юности.

Однажды на уроке учительница спросила Дашу: «Что ты думаешь о политической ситуации в Пакистане?» Она понятия не имела, где находится эта страна, ничего не знала о какой-то там ситуации и, соответственно, не имела о ней никакого мнения и вообще не понимала, почему она должна его иметь. Для ее поколения политические преобразования в Советском Союзе означали и освобождение от обязательных политических бредней.

Получив свободу, они никому не позволяли лишить себя этой свободы. Тем более – гостю со «свободного» Запада: со мной они хотели обсуждать совершенно иные вопросы. Это аполитичное отношение к жизни моих новых друзей, разумеется, не было исключением. Практически все, с кем я пытался поговорить о политике, обходили эту тему стороной. Меня это удивляло, но тогда я еще не мог предвидеть серьезных последствий такого равнодушия к политике.

Для моих российских друзей в начале девяностых свобода означала отказ от удушливого политического, социального и культурного климата советской эпохи. Они принадлежали к счастливому поколению, для которого бурные перемены в стране совпали с фазой жизни, в любом случае означающей отказ от защищенности семейного гнезда и готовность принять все новое и неизведанное, что приготовил для них мир. Если ты сам меняешься, то и перемены вокруг тебя кажутся тебе вполне естественными. Может, это нас и роднило, хотя я и был на несколько лет старше. Зачастую то, что казалось мне новым и неизвестным в этой далекой стране, для них было столь же новым, и «лихие девяностые» представлялись нам безбрежным и увлекательным путешествием в новую действительность, захватывающую и не вызывающую страха.

После того первого визита в 1991 году я практически ежегодно приезжал в Россию к друзьям и всякий раз находил Москву изменившейся до неузнаваемости. Появились первые бары. Это было абсолютным новшеством, потому что до этого, кроме как в паре-тройке ресторанов, кафетериев и гостиничных баров, провести свободное время в Москве было негде. Эти первые бары часто были показушными, вульгарными, гламурными заведениями, где зависали проститутки и расчеты велись в долларах, но постепенно стали появляться и другие заведения.

Одним из популярнейших мест встреч стал бар «Кризис жанра». Он находился в душном подвале, где табачный дым стоял столбом, хоть топор вешай. Бокал пива там был даже мне едва по карману, не говоря уже о моих российских друзьях, но там выступали музыкальные группы. И если необходимого градуса достичь заранее дома, то в баре можно продержаться на одних сигаретах, а после закрытия продолжить ночь у кого-то в гостях, в одной из тех случайных компаний единомышленников, которые каждой ночью возникали в «Кризисе жанра».

Еще более альтернативной тусовкой был «Третий путь» – клуб в какой-то сквоттерской квартире в самом центре Москвы, организованный худощавым Борей Раскольниковым, культовой фигурой московского андерграунда. Пиво и водка там были дешевыми, музыка громкой, а многострадальные туалеты разваливались буквально на глазах.

Но самые невероятные приключения происходили практически всегда на улице, особенно весной и летом, когда было достаточно тепло для уличных скитаний. Тогда в барах отпадала всякая необходимость, потому что по всему городу стояли ларьки – маленькие деревянные или металлические постройки, работающие круглосуточно, в которых можно было купить сигареты, напитки, жевательную резинку, сникерсы и кое-что из продуктов: хлеб, сахар, воблу, соленые огурцы и консервы. Но самыми важными товарами были, конечно, алкоголь и сигареты, потому что почти каждый пил и курил так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Ассортимент сигарет был колоссальным, от самых дешевых местных сигарет без фильтра до дорогих западных марок, которые люди со скудными доходами могли купить даже поштучно. Из алкоголя была в основном водка – в пол-литровых бутылках или в пластиковых стаканчиках, запаянных серебряной фольгой, в которых обычно продаются сливки или сметана, точно рассчитанных на одну порцию. Даже по российским меркам все это стоило копейки.

Ларек был чем-то средним между забегаловкой по соседству и ночным магазином, и вместе с тем – определяющим элементом уличного пейзажа девяностых. Всю ночь открытые, всю ночь доступные, ларьки стали центром всеобщего притяжения. Там можно было встретить самую разношерстную публику: от беспробудных опустившихся алкоголиков до новой молодежи России. Все праздновали свободу во хмелю, пока были деньги или не начинали слипаться глаза, а Москва, многомиллионный город, не просыпалась, встречая новый день.

Неопределенность

То, что для одних несло в себе обещание свободы и ощущение распахнутости мира, означало для других фундаментальную неопределенность и крах мира, к которому они принадлежали. Это одна из сторон тех же «лихих девяностых», которую я осознал лишь позже, и не только потому, что я сам стал старше и начал смотреть назад уже другими глазами, но также и потому, что последствия стали вырисовываться гораздо позже.

Трудно переоценить кардинальные и порой драматичные социальные, экономические, моральные и психологические сдвиги, которые повлек за собой крах советской системы. Наиболее острой проблемой стала экономическая неопределенность. Ее начало уже ощущалось на закате Советского Союза с исчезновением продуктов, лекарств, одежды и постепенно – дефицитом всех видов потребительских товаров, вплоть до полного опустения магазинов и жуткого дефицита продуктов зимой 1991/92 года.

В отчаянной попытке выровнять курс корабля на ходу в январе 1992 года была проведена либерализация цен. Отмена контроля над ценами наполнила прилавки магазинов, но привела к высокой инфляции, подорвавшей платежеспособность населения и обесценившей сбережения граждан. Купить теперь можно было все, но мало кто мог себе это позволить. Моя жена Даша рассказывала, как однажды в ее семье из четырех человек денег оставалось лишь на одну поездку в метро, и поэтому было решено бросить жребий. Счастливец смог воспользоваться метро, остальным пришлось идти пешком. Для молодой беззаботной восемнадцатилетней девушки это был лишь забавный анекдот, но для ее родителей, на тот момент растивших еще шестилетнюю Дашину сестру Сашу, это событие, должно быть, имело совсем другие краски.

Помимо экономической неопределенности, был еще и страх перед неумолимо растущей преступностью. В те годы раскрадывалось буквально все. Сергей, Дашин дядя, у которого был домик в деревне на Волге, рассказывал, как сначала у них вскрывались боксы, где хранились подвесные моторы для лодок, а затем с берега стали одна за другой исчезать и привязанные цепями моторные лодки; в итоге уже никто не мог переправиться на другую сторону реки. Московские автомобилисты, припарковав машину, снимали дворники, иначе они «не доживали» до возвращения владельца. Из страха перед взломщиками и ворами люди баррикадировали окна своих квартир топорно сваренными решетками и скрывались от злого внешнего мира за входными дверями из листовой стали с крошечным «глазком», едва позволяющим увидеть посетителя. В те годы мои друзья и знакомые убедительно просили меня после наступления вечера ни в коем случае не выходить на улицу и не открывать никому дверей.

Тогда я лишь посмеивался над этим – Москва никогда не казалась мне более опасной, чем Амстердам или другие города. Но страх был неподдельным, люди не чувствовали себя в безопасности, и справиться с этим им было нелегко. В Советском Союзе преступность почти не освещалась в прессе. Но во времена 1990‑х средства массовой информации заполнились сочными историями о кражах, мошенничестве, изнасилованиях, избиениях и убийствах.

Возможно, самый глубокий страх вызывал неудержимый рост организованной преступности, или бандитизма, как это явление называлось в народе. Это было действительно новое явление, порожденное капиталистическими отношениями без четких правовых рамок, при которых горстка «серьезных парней» была единственной гарантией защиты от покупателей, которые не платили, или поставщиков, которые после оплаты товара его не поставляли. И если к «защитникам» не обращались по собственному желанию, они сами предлагали «крышу», независимо от того, нуждался в ней предприниматель или нет.

Эти бандиты формировали параллельные структуры власти в обществе, которое все больше и больше опиралось на закон силы. В этом отношении их появление было также прямым следствием краха государственных устоев, сопровождавшегося дезинтеграцией советской системы. Милиция была бессильна или же сливалась с организованной преступностью, став просто одним из рэкетиров, поделивших город на сферы влияния. Рядовой гражданин непосредственно с этим не сталкивался, но постоянные разборки в преступных кругах, перестрелки и демонстративное проявление власти со стороны бандитов людей пугали.

Бандитов можно было легко узнать не только по их мосластому, угловатому «быкованию», но и по одежде. Излюбленная «униформа» бандита состояла из черных брюк, малинового пиджака и болтающейся на запястье кожаной барсетки, получившей свое название от итальянского слова borsetta. В кафе и ресторанах их можно было увидеть невооруженным глазом. Их узнавали не только по «униформе», но еще и по тому, что они никогда не платили, по крайней мере если находились на «собственной территории».

Люди доверяли только ближайшему кругу общения: родным, друзьям, коллегам. Все за пределами этого круга считались врагами, пока не доказывалось обратное. При встрече люди опускали глаза и старались не пересекаться взглядами. Прямой взгляд на улице или в метро воспринимался как угроза, за него на вас могли огрызнуться или попросить не лезть не в свое дело. Открытость или попытка поделиться информацией считались опасными, ведь никогда не знаешь, кто и как может воспользоваться ею или использовать эту информацию против тебя. Без особой необходимости никто не рассказывал, где он живет, откуда приехал, где и кем работает, чем занимается в повседневной жизни. В магазинах люди не здоровались, и, даже если вы покупали хлеб изо дня в день у одной и той же продавщицы, она никогда не показывала, что узнала вас. Вначале я еще иногда совершал ошибку, приветствуя кого-нибудь на моем лучшем ломаном русском языке, но в конце концов перестал, постепенно поняв, что людей пугало, когда их узнавали, и что такое поведение не доставляет им ни малейшей радости.

Я по-прежнему жалею, что не сфотографировал одно место на московском рынке. Там был киоск, где продавались вареные раки. Этот киоск состоял из четырех металлических сваренных листов, с узкой щелью на уровне живота. Через эту щель из киоска просовывались раки, а в обратную сторону совались смятые рубли. Такая картина казалась символом времени: голая рыночная экономика, сделка без прикрас, сведенная до функционального минимума. Строгая анонимность была нормой общественной жизни, и там, где это возможно, все организовывалось таким образом, чтобы работники были буквально скрыты от посторонних глаз. Окошки всегда были маленькими и низкими, чтобы вы не могли видеть лицо человека, стоящего за прилавком. Единственное, что было видно находящимся по разным сторонам окошка, – это руки.

Особенно недружелюбно и грубо вели себя люди, когда от них требовалось что-то сделать или вы от них зависели. В магазинах, казалось, ты мешал продавцам, а не предлагал им свои деньги. Это был замечательный пример того, что экономисты называют seller’s market, рынок, на котором спрос настолько превышает предложение, что предлагающий товар устанавливает свои правила. Покупателю остается лишь довольствоваться тем, что есть в наличии, и соглашаться на запрошенную цену по принципу «не нравится – уходи». Если же кто-то проявлял недовольство, задавал лишние вопросы или жаловался на качество, его игнорировали, ему грубили или просто прогоняли.

Та же атмосфера царила в государственных учреждениях, где приходилось выстаивать ужасные очереди, чтобы склониться к окошку на уровне живота, где вам в лицо бросали запрашиваемую информацию или, еще чаще, облаивали, чтобы в следующий раз вам не повадно было приходить. Если вы артачились или задавали заковыристые вопросы, окошко просто захлопывалось у вас перед носом. После такого обращения люди сдавались и уходили, бормоча проклятия, качая головой или просто вздыхая. Слезы в глазах ты видел не часто – тонкая нервная организация в таком обществе лишь усложняла жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Лето» (Россия/Франция, 2018) – художественный фильм режиссера Кирилла Серебренникова, производство Hype Film и Kinovista.

2

Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

3

Первая неофициальная история рок-движения в Советском Союзе, написанная Артемием Троицким (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сначала вышла в Лондоне: Troitskii A. Back in the USSR. London: Omnibus Press, 1987. На русском языке опубликована только в 1990 году в издательстве «Книга» в Москве под названием «Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии». Для этой главы я использовал русское переиздание 2007 года с новым предисловием автора: Троицкий А. Back in the USSR. СПб.: Амфора, 2007.

4

Песня Виктора Цоя «Бездельник № 1» с дебютного альбома «45» группы «Кино», который был выпущен на аудиокассете в 1982 году.