Полная версия

Камень. Биографический роман. Книга вторая. Непростые дороги в ад.

Владимир Шабля

Камень. Биографический роман. Книга вторая. Непростые дороги в ад.

Владимир Шабля

КАМЕНЬ

биографический роман

Книга вторая.

НЕПРОСТЫЕ

ДОРОГИ В АД

Памяти моего отца, Шабли Петра Даниловича, посвящаю.

Харьков – 2020

УДК 821.161.1

Шабля В. П. Камень. Биографический роман. Книга вторая. Непростые дороги в ад. – Харьков, 2020. – 99 с.

Ш13

Описаны детство, подростковый возраст главного героя, перипетии выживания членов его семьи в условиях насилия и давления государства начала 1930-х годов, а также военных действий Второй мировой войны. Книга вторая романа продолжает начатые ранее две сюжетные линии: 1). Описание тяжёлой жизни граждан СССР в периоды сталинских раскулачиваний, коллективизации и индустриализации. 2). Изображение хода боевых действий и функционирования системы ГУЛАГ в условиях войны 1941 года. Подростковое становление главного героя даже в условиях коммунистического строя вырабатывает в нём лучшие человеческие качества благодаря влиянию семейных ценностей, гуманистических традиций украинского гражданского общества и неистребимого духа свободы. Эти воспитанные смолоду достоинства пригодятся при сопротивлении бесчеловечным злоключениям ГУЛАГа. Не менее тяжкие испытания выпадают также на долю отца и матери главного героя. Избежать репрессий и грабежа не удаётся и им. В конце концов всех персонажей романа захватывают жернова Второй мировой войны.

Shablia V. P. Stone. Biographical novel. Book two. Difficult roads to hell. – Kharkiv, 2020.– 99 p.

The childhood and teenage years of the main character, as well as the vicissitudes of survival of his family members in conditions of violence and state pressure in the early 1930s and during the hostilities of the Second World War are described. The second book of the novel continues the two storylines started in the first book: 1). Description of the difficult life of the citizens in the USSR during the periods of Stalin's dispossession, collectivization and industrialization of the early 1930s. 2). A depiction of the course of military operations and the functioning of the Gulag system in the conditions of the 1941 war. The teenage development of the main character, even under the conditions of the communist system, produces the best human qualities in him thanks to the influence of family values, humanistic traditions of Ukrainian civil society and the indestructible spirit of freedom. These virtues, cultivated at a young age, come in handy when resisting the inhuman disagreements of the Gulag. Equally difficult trials fall on the fate of the main character's father and mother. They do not manage to avoid repression and robbery either. In the end, all the characters of the novel are captured by the millstones of the Second World War.

Copyright © 2020 Владимир Шабля All rights reserved.

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! –

а сила знову розцвіла.

Павло Тичина, «Я утверждаюсь»

Я есть народ, а его Правды сила

побеждена вовеки не была.

Какая же беда, чума меня косила! –

а сила снова расцвела.

(перевод Владимира Шабли)

Писарь Данил Шабля

1941 год, сентябрь. Театр военных действий под Мелитополем.

Трое суток продолжалась бесконечная езда на автомобилях, повозках и в вагонах, перемежающаяся форсированными маршами, переправами, бомбёжками и лихорадочным рытьём окопов. Спать красноармейцу Данилу Шабле удавалось разве что на ходу – в транспорте; да и сном такое состояние можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Дважды за это время приходилось вспоминать забытые со времён Первой мировой войны навыки стрельбы из винтовки. Снова, как и тогда, палить приходилось по немцам, которые то и дело пытались неожиданными ударами внести сумятицу в организованное отступление советских войск.

И вот наконец-то после всей этой вакханалии Данилу повезло: его зачислили на место погибшего писаря в штаб недавно переформированного стрелкового полка. А сие означало приличные условия существования рядом со штабным начальством.

– Поужинаете и – спать, – дал распоряжение непосредственный начальник Данила – делопроизводитель старшина Куреев, указывая на топчан в кухне большого дома, служившего расположением для обслуги штаба полка, – а завтра в шесть утра – быть в полной боевой готовности!

– Слушаюсь! – ответил Данил, отдавая честь.

Как только за старшиной закрылась дверь, новоиспечённый писарь поспешил к полевой кухне. Один из поваров был томаковчанином и Данил уговорил земляка выдать ему еду вне очереди. Быстро проглотил пайку и вслед за тем направился к месту ночлега. Едва приняв горизонтальное положение, мужчина тут же отключился.

…

Такой сладкий сон был прерван грубым дёрганьем за плечо.

– Подъём! Полшестого утра! – будто бы и шёпотом, но как-то настойчиво и резко произнёс Куреев.

Данил быстро вскочил, умылся, оделся, съел оставленный на завтрак с вечера кусок хлеба и к требуемому времени был в здании штаба полка.

– Сейчас будет летучка, – объяснил старшина, усаживая своего нового помощника возле себя за столом, расположенным в углу комнаты, – ты пока сиди тихонько и постарайся в сокращённом виде записать всё, что будет говорить командир полка. А я на себя возьму всех остальных.

– А как я узнаю, кто командир полка? – поинтересовался Данил.

– Он единственный имеет звание подполковника; зовут его Роман Васильевич Котельнюк; и скорее всего, именно он будет начинать летучку.

Данил кивнул, а затем по примеру своего непосредственного начальника взял врученный ему чистый блокнот и на первом листе вверху аккуратно записал дату: «22 сентября 1941 г., 6 часов 15 мин. – летучка». Тем временем Куреев стал записывать в своём ежедневнике фамилии присутствующих и вновь прибывающих офицеров. А Данил, поскольку покуда никого из них не знал, вывел каллиграфическим почерком: «Подполковник Котельнюк Роман Васильевич, командир полка», далее поставил двоеточие и принялся с любопытством наблюдать за происходящим.

Наступление отменяется

22 сентября 1941 года, утро. Театр военных действий под Мелитополем.

В ожидании планёрки командный состав полка занимал места за большим столом, расположенным в центре комнаты. Военные тихонько переговаривались с соседями, а иногда бросали пару слов сидящим поодаль.

– Ну что, готовы дать прикурить немцам с румынами? – едва улыбаясь и окидывая взглядом присутствующих, тихонько спросил черноглазый майор, расположившийся справа от места председательствующего. Чуть заметный акцент и характерное смуглое лицо выдавали в нём выходца с Кавказа.

– Так точно, товарищ начштаба, – лукаво проговорил капитан, сидящий напротив, – огонёк запасён в достаточном количестве!

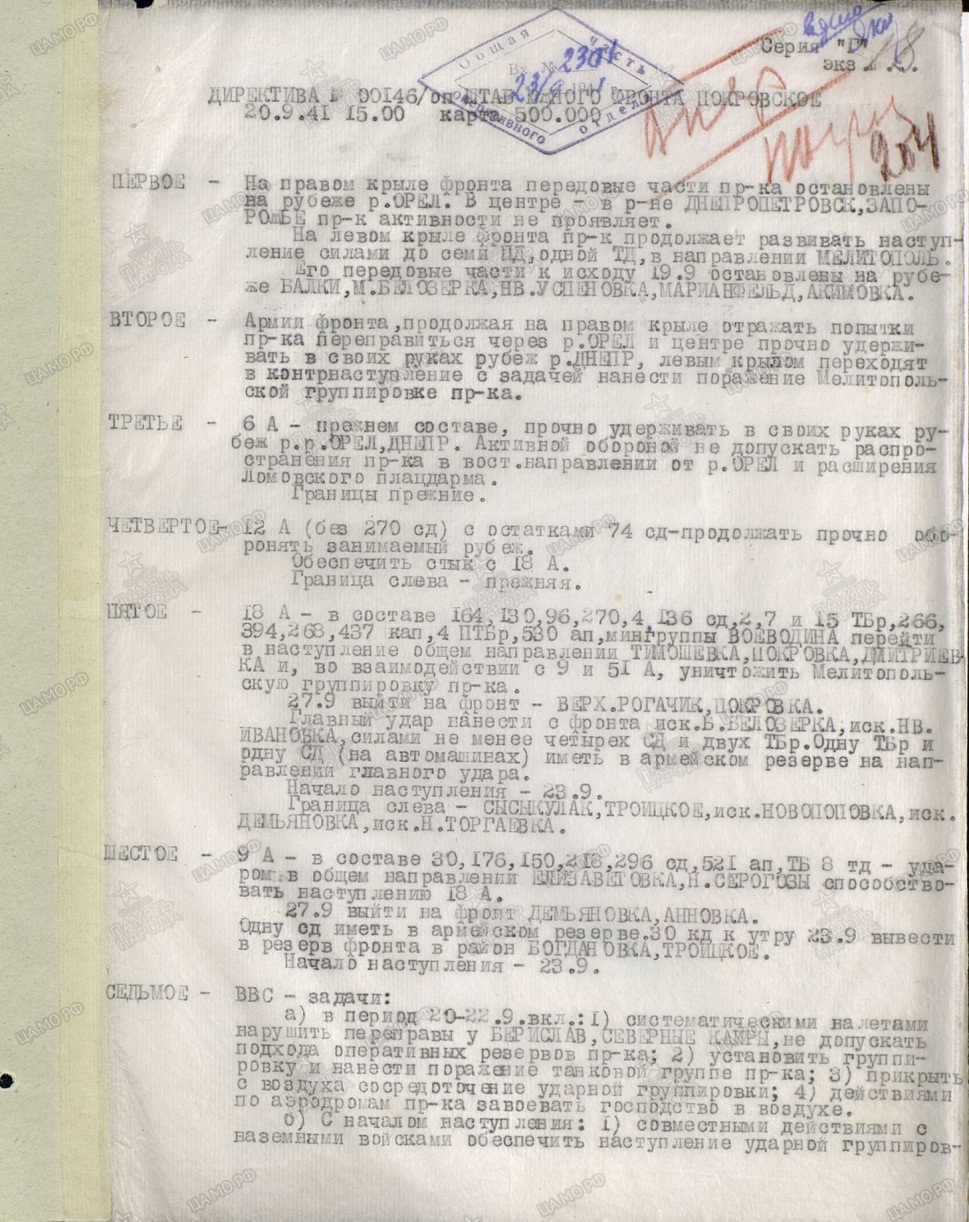

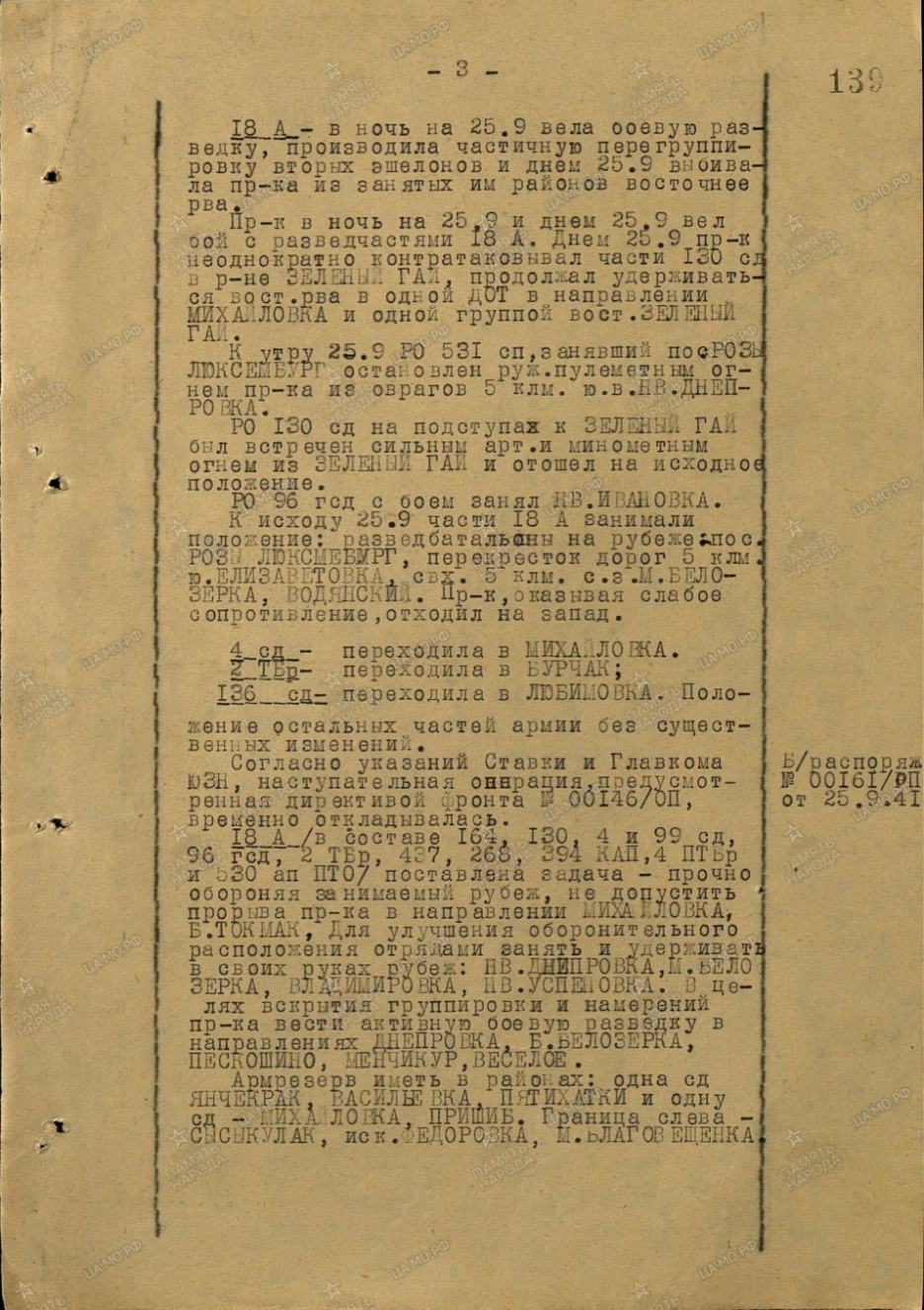

Директива штаба Южного фронта

о наступлении (архив ЦА МО РФ)

Лёгкий гогот пробежал вдоль стола и закончился смачным ржанием в дальнем его конце.

Ровно в 6:15 входная дверь отворилась, и в дом, занимаемый штабом полка, резвым шагом вошёл Котельнюк.

– Здравия желаю, товарищи командиры! – отрывисто и громко произнёс он, а потом, не обращая особого внимания на сдержанные ответные приветствия, продолжил: – Сразу же перейду к главному: только что получено боевое распоряжение, предписывающее отложить намеченное на завтра наступление.

Подполковник смотрел на центр стола перед собой. Его каменное лицо старалось сохранять суровое спокойствие, но время от времени перетекающие под кожей щёк желваки выдавали бурлящие внутри эмоции.

На несколько секунд в комнате повисла мёртвая тишина.

– Как же так?! – раздался сдавленный возглас где-то в гуще офицеров.

Послышавшийся в ответ гул множества возбуждённых голосов свидетельствовал о неодобрении поступившей информации.

– Попрошу тишины! – возвысил голос командир полка. – Что-то не понятно? Есть приказ командования – и мы должны его выполнять.

Шум в помещении ещё больше усилился.

– Разрешите? – после некоторых колебаний поднял вверх указательный и средний пальцы начальник штаба майор Балаян.

– Пожалуйста, – кивнул в ответ председательствующий.

– Роман Васильевич, – начал тот обиженно, – не мне Вам говорить, что это наступление – больше, чем наполовину, – наше детище: мы его задумали, спланировали, и мы убедили командование в целесообразности проведения. Для начала активных боевых действий на нашем участке, насколько можно судить из объективных данных, сейчас сложилась благоприятная обстановка: основные силы немцев всё ещё завязаны на противодействии прорывам наших окружённых группировок под Киевом, а наши местные визави бросили отборные части в Крым, тем самым существенно ослабив свои позиции здесь. У нас же почти всё готово для наступления. Считаю, что нужно попытаться переубедить командование армии и фронта, доказать им необходимость срочного проведения намеченной операции.

– Какие ещё есть мнения? – коротко спросил Котельнюк.

Отчёт о действиях советских войск со ссылкой на указание Ставки ВГК и Главкома ЮЗН об откладывании наступательной операции в районе Мелитополя

(архив ЦА МО РФ)

– Я поддерживаю начальника штаба, – шумно поднимаясь, пробасил Иван Велесов, командир 2-го батальона, – ситуация для наступления благоприятная. Большинство противостоящих нам нынче частей – румынские, а они не настолько хорошо вооружены и обучены, как немцы. Кроме того, по данным разведки, танков у противника поблизости почти нет. А в нашем распоряжении уже имеется мощный кулак, включающий три танковые бригады. Если ударим сейчас – даю голову на отсечение – враг побежит!

– Кто ещё хочет высказаться? – оглядел присутствующих командир полка.

– Позвольте? – проговорил мягким тенором полковой комиссар Перельман. – Товарищи! Я, как и все мы, хочу поскорее разбить врага. И вы хорошо знаете, сколь пылко я поддерживал вашу инициативу о массированном контрударе. Однако если поступило распоряжение отложить наступление, то видимо, для этого есть веские основания, которые нам, возможно, не известны. Поэтому считаю, что до выяснения причин и подоплёки такого решения командования, необходимо воздержаться от каких-либо решительных шагов.

Снова наступила тревожная пауза. По-видимому, все ожидали, какую позицию займёт командир полка. Но тот, не поднимая головы, только проронил:

– Ещё соображения?

Поднялся начальник артиллерии полка майор Найденко. Некоторое время он переступал с ноги на ногу, как бы не решаясь начать, но затем опёрся о край стола и, не спеша, приступил к своему рассказу:

– Лет десять назад мы с немцами были друзьями, и мне пришлось обучаться в совместной с ними бронетанковой школе "Кама" под Казанью. Там я взял для себя много полезного – и по тактике боя, и по организации, и по матчасти. Между тем, знаете, какой главный вывод сделал по итогам учёбы? – спросил он, медленно оглядывая товарищей и пытаясь подольше сохранить интригу. – Не поверите, но точнее всего этот вывод сформулирован в русской поговорке: "Дорога ложка к обеду". К сожалению, с воплощением данной поговорки в практику у нас проблемы, а вот у немцев – наоборот, всё в порядке. Мы сплошь и рядом опаздываем в принятии решений, тем временем они стараются тщательно всё планировать, а впоследствии реализовывать чётко по времени, оперативно используя каждую представившуюся возможность. И что ни говорите, но именно в этом их главное преимущество, благодаря которому они смогли перейти за Днепр.

Найденко замолк, опять обводя глазами офицеров и переминаясь.

– Вы скажете, к чему я всё это говорю? – продолжил он по прошествии нескольких секунд. – А к тому, что сейчас у нас имеется и хорошая ложка в виде ударной группировки, и сытный не слишком перчёный обед, который можно легко этой ложкой съесть; а вот через несколько дней всё может измениться. Уверен: наступать нужно как можно скорее, на протяжении максимум двух-трёх дней. Иначе высвобождающиеся из-под Киева немецкие части будут переброшены сюда и не дадут нам развернуться.

– Что Вы предлагаете? – уточнил командир полка.

– Предлагаю сегодня же ехать в штаб армии, выяснить обстановку, и если нет непосредственной опасности, о которой мы не знаем, – настаивать на срочном проведении запланированной наступательной операции.

– А вдруг немецкие дивизии уже на пути от Киева к нам? – выкрикнул кто-то в дальнем углу комнаты.

– Такое маловероятно, – возразил не успевший ещё сесть на своё место начальник артиллерии, – кольцо окончательно замкнулось лишь пару дней назад, а по моему опыту выхода из окружения, запаса прочности нашим частям хватает как минимум дней на пять. Значит, в течение последующих двух-трёх дней немцы будут вынуждены всеми силами отражать попытки выхода из окружения нашей огромной группы войск. Добавьте к этому минимум два дня на дорогу до здешних позиций… За указанное время мы успеем всё вокруг перевернуть вверх дном и вернуться обратно!

– Ещё есть желающие высказаться? – подполковник Котельнюк задал этот вопрос своим фирменным запрещающим тоном, который отбивал у присутствующих всякое желание проявлять инициативу.

Сие означало, что он в целом согласен с последним оратором. Никто из офицеров больше не взял слова. Однако для предотвращения разночтений командир полка счёл необходимым подвести черту прениям:

– Поручаю штабу полка к 9:00 сегодняшнего дня подготовить рапорт на имя командующего армией, в котором обобщить соображения о необходимости немедленного наступления, высказанные на данном Военном совете. Планирую лично обсудить сложившуюся ситуацию и этот рапорт с руководством армии; и в случае отсутствия непосредственной опасности для нашего фронта, попробую убедить командарма предпринять решительные шаги для скорейшей практической реализации плана наступательной операции.

Около часа штабисты готовили рапорт. Записи, сделанные разными людьми, кочевали от одного офицера к другому, а Куреев и Данил всё время то записывали с голоса, то переписывали текст готовящегося документа. Наконец, примерно за полчаса до назначенного срока, проект рапорта был готов, и начальник штаба понёс его на согласование с командиром полка. Котельнюк сделал несколько поправок, после чего окончательный вариант рапорта был отпечатан на машинке.

– Всё, бумага пошла, – глубоко вздохнул Балаян, возвратившись в штаб от командира полка, – Роман Васильевич уже отбыл в расположение штаба армии. Будем надеяться, что ему удастся достучаться до благоразумия начальства. Всем спасибо. До обеда можете быть свободны. А в 13-00 снова собираемся здесь.

Страсти вокруг наступления

22 сентября 1941 года, вечер. Театр военных действий под Мелитополем.

Командир полка подполковник Котельнюк возвратился из штаба армии под вечер 22 сентября. Едва увидев его на пороге, Балаян сразу же задал терзающий всех вопрос:

– Ну что?

– Распоряжение об отсрочке наступления получено от Шапошникова. В штабе армии склоняются к тому, что оно продиктовано тяжёлой ситуацией в связи с поражением Юго-Западного фронта.

– И что же нам теперь – утереться и ждать следующего окружения?! – горько съязвил начштаба. – Так мы уподобляемся трусливому зайцу, шарахающемуся от каждого куста.

– Я довёл наши предложения до командования армии; там полностью с ними согласны, – холодно констатировал командир полка, не поддаваясь эмоциям. – Командарм Смирнов, например, считает, что мы просто обязаны использовать ситуативное преимущество в концентрации сил, сложившееся нынче на Южном фронте. По его мнению, потерпев поражение на одном участке, мы должны отыграться на другом: это хотя бы отчасти восстановит общее соотношение сил.

– Так почему же мы не наступаем?!

– Потому что не можем нарушать субординацию. Есть директива Ставки.

– И что в ней написано? – не унимался Балаян. – Ничего не делать?

– Ни я, ни Андрей Кириллович Смирнов не видели текста директивы. В документах, поступивших из штаба фронта, речь идёт о том, что наступательная операция откладывается.

– Неужели они не понимают, что промедление смерти подобно?! – начальник штаба был на грани истерики.

– Командарм всё понимает, поэтому сразу же после нашего разговора отбыл в расположение командования фронтом. Он хочет там во всём разобраться. И если ему удастся убедить комфронта Рябышева, Смирнов предложит направить просьбу о немедленном наступлении лично товарищу Сталину.

Услыхав имя вождя, Балаян несколько успокоился и уже тише произнёс:

– Ну что же, будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, и на этот раз бюрократическая машина сработает быстро.

Последний шанс

23 сентября 1941 года, вечер. Театр военных действий под Мелитополем.

Бюрократическая машина, на оперативность которой так надеялся майор Балаян, невзирая ни на что, функционировала в привычном замедленном ритме: уже прошло больше полутора суток с момента отправки в Генштаб и Верховному Главнокомандующему запроса на срочное наступление, а ответа до сих пор так и не поступило.

– Здравия желаю, Андрей Кириллович, – обратился к командарму Котельнюк, отдавая честь и отвечая рукопожатием на протянутую руку. – По-хорошему сегодня с утра мы должны были бы начать наступление, а возможно и окружение Мелитопольской группировки противника.

– По-хорошему – да, – тяжело вздохнул Смирнов, – а на практике ждём с моря погоды.

– Но ведь держать здесь без дела такие большие массы войск, в то время как враг может обойти нас справа, небезопасно.

– Согласен с Вами. Мы находимся в неудобном для нас выступе, а данные разведки и оперсводок показывают сосредоточение немцев в районе действия 12-й армии. Если противник усилит на данном участке свои войска за счёт высвобождающихся из-под Киева, то это чревато ударом в наш тыл.

– Тогда надо хоть что-то предпринимать: либо наступать, либо отходить, – командир полка выжидающе уставился на своего начальника.

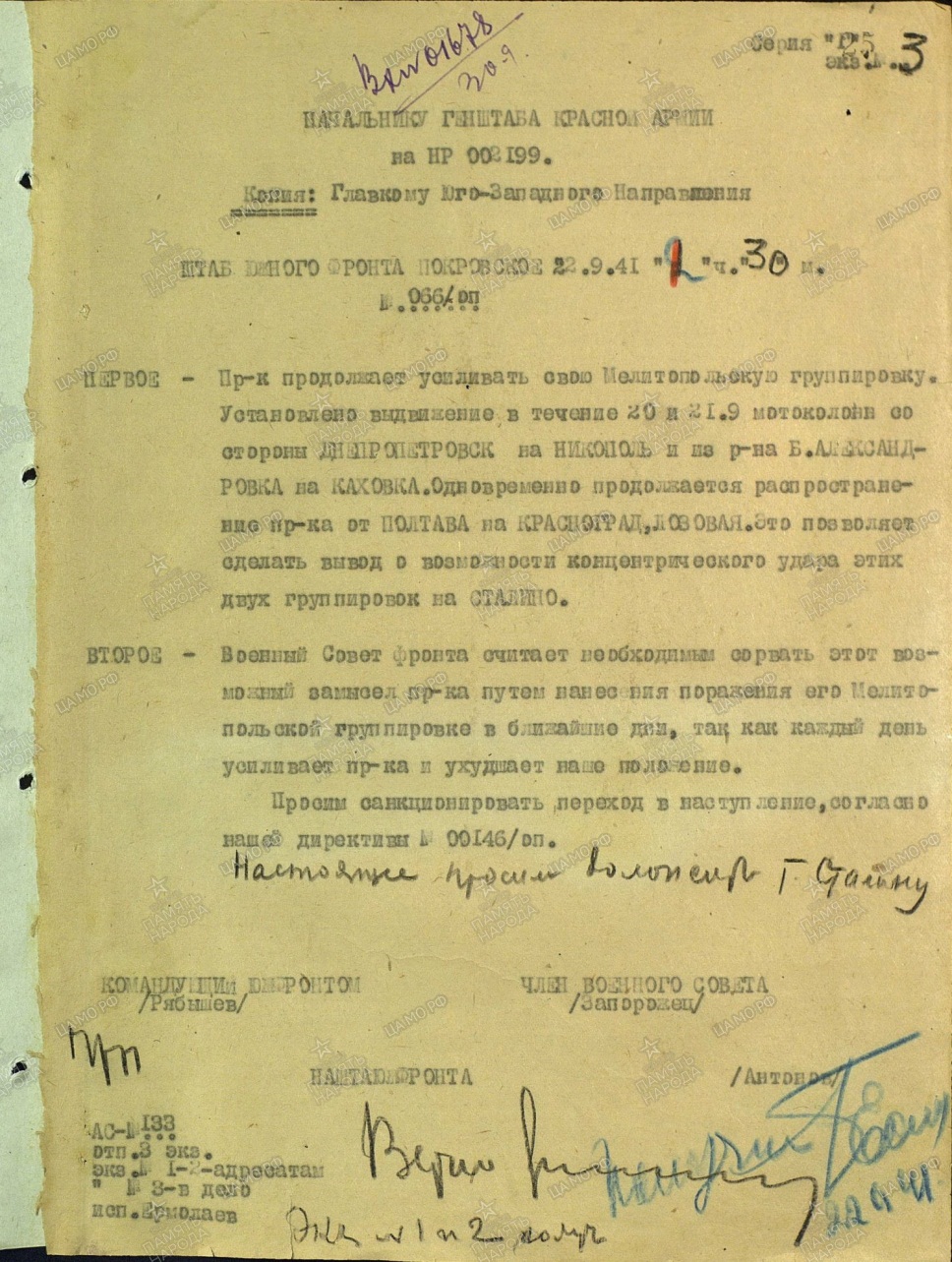

Просьба командующего фронтом

о наступлении (архив ЦА МО РФ)

– Отступать без очевидной угрозы поражения никто не позволит: это прекрасно видно по Уманской и Киевской операциям. А насчёт наступления, никакого ответа на наш запрос в Генштаб и Верховному пока нет.

– Как же быть?

– Попробую использовать последний шанс, – с расстановкой проговорил генерал-лейтенант Смирнов, – в директиве Ставки разрешаются частные операции; потому попытаюсь подвигнуть командующего фронтом на частную наступательную операцию по уничтожению Мелитопольской группировки противника, пусть и без дальнейшего выхода на Крым. Думаю, что начав её завтра-послезавтра, мы ещё успеем разгромить румын иже с ними и благополучно вернуться на исходные позиции до вступления в игру немецких частей с севера.

– Пожалуй, Вы правы, Андрей Кириллович. Видимо, только у Вашего авторитета теперь остался шанс превратить усилия многих тысяч людей хоть во что-то путное.

– Боюсь, что и мой авторитет не поможет. Слишком уж велик страх перед Ставкой, – командарм рассеянным взглядом осмотрел потолок, а затем улыбнулся одними уголками губ. – Хотя Рябышев – мужик рисковый…

Цесариное яйцо

1926 год, май. Томаковка.

Пасхальное застолье у Кудиновых близилось к завершению.

– Спасибо за угощение, – поблагодарил Петя, вставая из-за стола.

– На здоровье, приходи ещё, – ответила Татьяна, улыбаясь.

Примеру товарища последовала и Шура. У обоих животы были переполнены; даже движения детей стали какими-то замедленными.

Видя затруднительное состояние малышей, женщина смекнула, что им стоит размяться.

– Может, сходите на площадку: покатаетесь на качелях, поиграете с ребятами, – предложила она.

– Конечно сходим, – сразу же подхватила дельную идею Шура, – вся молодёжь гуляет на площадке. Правда, Петя?

– Пошли, – согласился тот.

Ему тоже хотелось порезвиться, тем более, что теперь это можно было сделать вместе с Шурочкой, да ещё и по настоянию её мамы.

– Только смотрите мне, не озорничайте там, – предупредила Татьяна. – Петя, ты, как старший и кавалер, должен оберегать свою девушку. Ты несёшь за неё ответственность, – авторитетно заявила она с серьёзным видом.

– Не беспокойтесь, тётя Таня! – пообещал мальчишка. – Буду оберегать.

– Я на тебя надеюсь.

…

Сперва идти было тяжеловато, между тем вскоре дети переключились на общение и забыли о своих полных животах. Они то чинно шли, взявшись за руки, то начинали дурачиться да шалить, а то, ни с того, ни с сего, принимались толкаться и гоняться друг за другом.

Придя на площадку, Петя на первых порах, как и обещал, ревностно следил за своей дамой. Но спустя некоторое время, качели, игры в прятки, в слона да в классики увлекли детей, и они всецело погрузились в этот процесс, позабыв какие бы то ни было обязательства.

Случилось так, что на каком-то этапе гуляний орава ребятишек, видимо, изрядно подустав, переключилась на борьбу пасхальными яичками. Мальчишки и девчонки соревновались в крепости яиц, цокая их одно о другое, а после вместе съедая разбитое.

– Петя, пойдём домой, возьмём яйца и тоже будем играться в "кто кого разобьёт", – проявила инициативу Шура.

– Пойдём, – согласился Петя.

Когда они отошли от площадки на приличное расстояние, парнишка вдруг принял заговорщицкий вид и тихонько сказал:

– Шурочка, я тебе сейчас открою одну тайну…

– Какую тайну? – заинтересовалась девочка.

– Только поклянись, что никому не расскажешь.

– Честное слово – никому!

Петя ещё некоторое время подержал интригу, а потом признался:

– Дядя Дима подарил мне крашеное цесариное яйцо.

– А что это такое?

– Это яйцо такой птицы – цесарки.

– Ну и что? – Шура не уловила, к чему клонит друг.

– Дядя Дима говорит, что у этого яйца очень твёрдая скорлупа, и ним можно разбивать почти все куриные яйца.

– Тогда давай возьмём его и будем всех побеждать! – сходу сообразила Шурочка.

Базарная площадь Томаковки (первая половина 20-го века)

– Я так и хочу сделать, – поведал Петя, – но вдруг оно не такое уж и крепкое?

– На всякий случай можно взять ещё и другие яйца.

– Замётано! – подвёл черту мальчишка.

Дети как раз подошли ко двору Шаблей. Петя побежал в дом за яйцами. Однако по дороге он сообразил: что-то его смущает.

«Шурочка! – догадался паренёк. – Если я буду выигрывать в борьбе яйцами, то девочка окажется будто бы ни при чём».

А ему так хотелось сделать для неё что-нибудь приятное. Решение этой проблемы пришло к мальчишке на обратном пути:

– Шурочка, Шурочка! – крикнул он, едва завидев подружку. – А давай мы будем одной командой: вместе биться яйцами и вместе кушать!

– Давай! – обрадовалась та.

Так и сделали. Яйцо цесарки действительно оказалось очень твёрдым, и новоиспечённая команда выигрывала и выигрывала поединки. Мальчик и девочка вместе радовались победам и вместе съедали полагающиеся победителям трофейные яйца, откусывая кусочки поочерёдно. Несколько раз они попробовали биться куриными яичками, однако такой метод не принёс ребятам успеха. А потому команда сделала упор на яйцо цесарки. Петя периодически передавал "выигрышное" яичко Шуре. И тогда ликованию девчонки совсем не было предела. Она визжала от восторга и влюблёнными глазами смотрела на своего кавалера. Ей очень хотелось рассказать всем секрет успеха, тем не менее малышка стойко держалась до самого конца гуляний.