Полная версия

Интерпретация результатов лабораторных исследований

До оперативного вмешательства уровень холестерина крови пациентов был значительно ниже нормы (до 2,5 ммоль/л) и составлял 40% от уровня у волонтеров, содержание ЛПНП развивалось по подобному сценарию. После операции наблюдалось некоторое повышение уровня АроЕ, а в периоде ишемии-реперфузии происходило дальнейшее снижение его содержания, по преодолении этого периода на 7–10 сутки содержание АроЕ резко возрастало.

АпоЕ – один из ключевых аполипопротеинов, регулирующих уровень липидов в плазме крови, относится к группе «динамических» апобелков, активно перемещающихся между липопротеинами разной плотности в процессе их циркуляции в кровеносном русле. В процессе ишемии и гипоксии резко меняется энергетический метаболизм: из-за недоокисления субстрата снижается выработка АТФ и ткани испытывают энергодефицит. Для сохранения жизнеспособности тканей окислительный метаболизм перестраивается на экономичный вариант. Усиливается транспорт жирных кислот и липидов, являющихся субстратом для синтеза ацетил-КоА из циркуляции в клетку – в митохондрии, таким образом содержание их в плазме в остром периоде резко снижается. При преодолении препятствия кровообращению и ишемии и сопутствующего ей воспаления уровень холестерина и ЛПНП постепенно нормализуются и возвращаются к референтным значениям. АроЕ как ответственный за их транспорт апобелок восстанавливается раньше – на 5–7 сутки и затем превышает нормальный уровень, тем самым создавая предпосылки для нормализации липидного обмена.

До операции АроЕ коррелирует со спонтанной хемилюминесценцией (r = 0,412; p < 0,05); после операции – с креатинином (r = 0,790; p < 0,001); на 3 сутки – с общей антиоксидантной активностью (r = 0,858; p < 0,05); на 7 сутки – с маркером воспаления СРБ (r = 0,957; p < 0,01); на 10 сутки – с лейкоцитарным индексом интоксикации (r = –0,921; p < 0,01).

Выводы. В остром периоде ишемии нижних конечностей возникают условия для вторичной транзиторной гиполипидемии. В результате хирургического и терапевтического лечения преодолевается ОИНК, сопровождаемая воспалением, повышается содержание АроЕ, что создает условия для нормализации липидного обмена.

Интерпретация результатов выявления иммуноглобулинов разных классов против инфекционных агентов в сыворотках крови методом иммуноферментного анализа (Ахапкина И.Г.)

ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», г. Москва

Akhapkina I. G.

INTERPRETATION OF THE RESULTS OF DETECTION OF DIFFERENT CLASSES IMMUNOGLOBULINS AGAINST INFECTIOUS AGENTS IN BLOOD SERUM BY ELISA

Цель: рассмотреть вопрос интерпретации результатов выявления в сыворотках крови пациентов антител разных классов против разных инфекций при постановке дифференциального диагноза в случаях отсутствия специфических клинических симптомов. Инфицирование человека многими инфекциями сопровождается общими клиническими симптомами воспалительного процесса. В таких случаях и локализация воспалительного процесса в тех или иных органах, тканях, системах чаще не указывает на определенный инфекционный агент. Это характерно для ряда инфекций, например, семейства Mycoplasmataceae и Chlamydiaceae, Candida spp., Toxoplasma gondii. Названные инфекции не выделяются собственными клинико-морфологическими признаками, что осложняет диагностику возбудителя на ранних этапах заболевания. Причем в зависимости от активности иммунного ответа макроорганизма, а именно величины соотношения Th1/Th2-иммунных ответов, заболевание может протекать в острой форме или перейти в хроническую форму, либо скрытое носительство. Последним двум формам соответствует снижение Th1-иммунного ответа и повышение противовоспалительного Th2-иммунного ответа, что в свою очередь приводит, в частности, к провоцированию реакций гиперчувствительности. Классический вариант синтеза IgM и IgG антител в ответ на проникновение в макроорганизм какого-либо антигена соответствует следующей схеме: в первые 5 суток образуются и достигают максимальной концентрации, в основном, IgM антитела; в следующие 5 суток отмечается снижение синтеза IgM антител, появление и увеличение концентрации IgG антител; к 28 суткам концентрация IgG антител достигает максимума и остается постоянной некоторое время, которое зависит от течения заболевания. Методом ИФА в лабораторной практике обычно проводят определение специфических IgM и IgG антител. На практике чаще выявляют наличие только IgG антител. Это обусловлено тем, что клинические симптомы обычно бывают невыраженными, поэтому исследование проводят уже в период доминирования синтеза антител класса G. Диагностический уровень IgG антител указывает на вялотекущий процесс, хроническую форму заболевания либо остаточный иммунитет, после полной элиминации инфекции из организма человека. Важным элементом лабораторного исследования для диагностических целей является проведение анализа методом парных сывороток. Иными словами, анализ на выявление специфических антител следует проводить повторно через две недели. В случае получения совпадающих результатов уровня IgG, можно говорить о хронической форме заболевания. Для подтверждения полной элиминации инфекционного агента (контроль лечебного процесса) необходимо провести определение специфических IgG антител через 2–3–4 месяца, в случаях ранее установленного факта отсутствия стойкого иммунитета, например, при оппортунистических инфекциях. Это подтверждается ранее проведенными контролем выявления специфических IgG антител после прохождения курса антибиотикотерапии и работами по разработке вакцинного препарата против микоплазм, который оказался неэффективным. Длительное выявление специфических IgG антител в сыворотке крови пациента, в отдельных случаях, указывает на неэффективность выбранного антибиотика, недостаточного времени лечения. Однако в тех случаях, когда инфекционных агент способен вызывать стойкий иммунитет, например, некоторые вирусные инфекции или вакцинные препараты, длительное выявление специфических IgG антител указывает на эффективную защиту организма человека в течение определенного времени.

Заключение. Корректная интерпретация результатов выявления в сыворотке крови пациента разных классов специфических антител и временные периоды их обнаружения зависят от природы инфекционного агента, его способности активировать различные элементы защитных реакций макроорганизма.

Результаты межлабораторных сравнительных испытаний выявления волчаночного антикоагулянта в МСИ «ФСВОК-2023». Основные ошибки участников (Бабкеева Э.Р.)

АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований», г. Москва

Babkeeva E. R.

RESULTS OF INTERLABORATORY COMPARISONS OF LUPUS ANTICOAGULANT TESTING IN 2023 AND MOST COMMON ERRORS OF PARTICIPANTS

Межлабораторные сравнительные испытания, выполняемые в целях внешней оценки качества лабораторных исследований, позволяют на основе результатов исследований клинико-диагностическими лабораториями (КДЛ) контрольных образцов оценивать качество выполняемых ими исследований и достоверность полученных результатов. Согласно Приказу МЗ РФ от 18.05.2021 № 464н п. 11 участие клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) в программах МСИ является обязательным.

Цель: анализ результатов исследований, проведенных участниками Программы МСИ «ФСВОК» «Волчаночный антикоагулянт» в 2023 г., проанализировать неудовлетворительные результаты и выявить основные ошибки.

АСНП «ЦВКК» были разработаны технические требования к образцам для проверки качества исследований (ОПК) для проведения программы МСИ «ФСВОК» «Волчаночный антикоагулянт» по выявлению волчаночного антикоагулянта в плазме крови человека. ОПК представляли собой лиофилизированные плазмы человека объемом после восстановления 1 мл. Участникам были направлены 12 ОПК для проведения 3 циклов оценки качества (по 4 ОПК двух уровней концентраций в одном цикле). Участниками программы МСИ были использованы реагенты как производства РФ, так и зарубежных производителей. Правильность результатов измерений, полученных лабораториями, оценивалась путем сличения полученных участниками результатов с приписанными значениями, установленными производителем ОПК. Оценка проводилась с применением аналитической системы, разработанной по техническому заданию АСНП «ЦВКК». Анализ долей неудовлетворительных результатов и распределения основных ошибок проводился с использованием программы Microsoft® Excel®.

В 2023 г. в программе МСИ «Волчаночный антикоагулянт» приняла участие 51 лаборатория Российской Федерации и стран СНГ. Доля результатов, не соответствующих критериям качества МСИ «ФСВОК», составила 22%. Доли неудовлетворительных результатов выявления волчаночного антикоагулянта в положительных, слабоположительных и отрицательных ОПК составили 16%, 48% и 13%, соответственно. Среди основных ошибок, допущенных участниками при анализе ОПК, выявлены:

– аналитические ошибки, предположительно связанные с нарушением алгоритма исследования, неправильное измерение значений времени свертывания нормальной и контрольной плазмы, неверные расчеты нормализованного отношения – 65%;

– ошибки интерпретации результатов исследования – 11%;

– преаналитические ошибки (ошибки идентификации ОПК) – 7%;

– постаналитические ошибки, связанные с неверным заполнением формы для результатов (отсутствие указания заключения для ОПК, что являлось обязательным условием для оценки результатов участника) – 16%.

Среди лабораторий, допустивших аналитические ошибки, подавляющее большинство (94%) нарушило алгоритм проведения исследования на волчаночный антикоагулянт. Согласно рекомендациям Международного общества тромбоза и гемостаза исследование на наличие/отсутствие волчаночного антикоагулянта в образце следует проводить минимум 2 разными методами. В большинстве случаев лаборатории выполняли повторное исследование тем же методом, что и первичное, или же не выполняли его вовсе.

Заключение. В 2023 году наибольшее количество неудовлетворительных результатов было получено участниками МСИ «ФСВОК» при определении волчаночного антикоагулянта в слабоположительных образцах. Основным источником ошибок участников стало неверное следование алгоритму проведения исследования.

Клиническая значимость оценки воспалительных маркеров активации сосудистого эндотелия в слезной жидкости и сыворотке крови пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (Балацкая Н.В., Куликова И.Г., Еремеева Е.А., Андрюшин А.Е.)

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Минздрава России, г. Москва

Balatskaya N. V., Kulikova I. G., Eremeeva E. A., Andryushin A. E.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF EVALUATION OF INFLAMMATORY MARKERS OF VASCULAR ENDOTHELIAL ACTIVATION IN TEAR FLUID AND BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION

Актуальность. Среди важных факторов риска развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) – одной из главных причин слабовидения и слепоты у пациентов пожилого возраста, особое место отводят нарушениям гемодинамики, обусловленным эндотелиальной дисфункцией. Изучение воспалительных маркеров активации эндотелия представляется актуальным для понимания механизмов развития ВМД, подходов к разработке патогенетически ориентированной терапии на ранних стадиях заболевания, вторичной профилактики осложнений.

Цель: сравнительный анализ уровней растворимых молекул адгезии sE-selectin, sP-selectin, sICAM-1, sVCAM-1 и хемокина МСР-1/CCL2 в слезной жидкости (СЖ) и сыворотке крови (СК) пациентов с начальной и промежуточной стадиями ВМД.

Иммунологические исследования выполнены в тест-пробах 58 больных, распределенных, согласно клинической классификации AREDS, на три группы: 26 человек с ранней ВМД (I группа – AREDS2), 14 пациентов с промежуточной стадией заболевания (II группа – AREDS3) и 18 здоровых доноров пожилого возраста (контроль = группа риска – AREDS1). Обработано 116 образцов СК и СЖ. В исследовании применен метод проточной цитометрии (лазерный проточный цитофлуориметр BD FACS Canto II, США) с использованием мультиплексной панели, собранной из совместимых симплексных тест-систем Flow CytomixTM (Bender MedSystem GmbH, Германия) для определения sICAM-1, sVCAM-1, sE-selectin, sP-selectin и МСР-1/CCL2, позволяющей осуществлять их одновременное определение в пробе. Обработка данных осуществлялась в пакете FlowCytomix Pro v 6.0 (BenderMed Systems GmbH, Германия). Оценку результатов выполняли с учетом пределов чувствительности для каждого аналита. Статистический анализ выполняли с использованием Statistica 12.0 (Stat Soft Inc., USA).

В СЖ пациентов с ВМД обнаружено увеличение содержания селектинов по сравнению с группой риска: в СЖ группы AREDS2 концентрация sE-selectin составила 34,4 нг/мл: величина этого параметра практически в 4 раза превосходила таковую в норме (р < 0,05). В ходе анализа локальной продукции sP-selectin при начальной ВМД обнаружена тенденция к повышению уровня этого селектина практически в 2 раза (до 28,9 нг/мл против контроля – 14,1 нг/мл). Более выраженные сдвиги, со значимым ростом содержания sP-selectin в СЖ, отмечались и в группе AREDS3 (р < 0,05). Достоверной разницы в локальной продукции селектинов между группами с ВМД не обнаружено; однако диапазоны их концентраций (от минимума к максимуму) отличались: в СЖ пациентов с начальной ВМД разброс определенных в данной группе показателей sE- и sP-selectin был намного шире. При анализе содержания селектинов в СК не выявлено достоверных сдвигов относительно таковых у здоровых доноров. Повышение локального уровня MCP-1/CCL2 в группе AREDS2 до 491 пг/мл скорее всего явилось результатом вклада множества клеток: в пользу этого свидетельствовал широкий размах значений показателя; содержание этого цитокина в СК пациентов обеих клинических групп находилось в пределах возрастной нормы. В ходе работы обнаружена тенденция к усилению локальной продукции sICAM-1 (в СЖ) на стадии AREDS2 относительно контроля и значительное увеличение концентрации изучаемого белка в СЖ пациентов с промежуточной ВМД, в 3 раза превышающей таковую в группе риска (р < 0,05). Анализ не выявил статистически значимых различий в локальных концентрациях sICAM-1 в основных группах, но пределы диапазонов изменений данного показателя (от минимума к максимуму) отличались: в СЖ пациентов с начальной ВМД размах значений sICAM-1 был намного шире. Тенденция к повышению концентрации sVCAM-1 в СК пациентов группы AREDS3 позволяет думать о подключении системных механизмов активации эндотелия на продвинутых стадиях заболевания. Для определения возможной диагностической ценности определения в СЖ sE-, sP-selectin, МСР-1/CCL2 и sICAM-1 был проведен ROC-анализ, на основании которого были выделены потенциальные локальные биомаркеры сосудистой активации при ранней ВМД: AUC для sE-selectin составила 0,817 (p = 0,001), для MCP-1 / CCL2 – 0,813 (p = 0,009), для sICAM-1 – 1,0 (p < 0,001).

Заключение. в патогенезе ВМД участвуют sICAM-1, sVCAM-1, sE-selectin, sP-selectin, МСР-1/ CCL2; повышение концентраций этих белков в СЖ указывает на компроментацию гемато-ретинального барьера и необходимость дополнительного включения препаратов вазопротекторного, противовоспалительного действия в основной курс терапии заболевания.

Пресепсин у больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Баранов А.А., Носков С.М., Решетникова Е.Ю., Речкина О.П., Золотавкина С.С., Лапкина Н.А.)

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Ярославль

Baranov A. A., Noskov S.M., Reshetnikova E. Y., Rechkina O. P., Zolotavkina S. S., Lapkina N. S.

PRESEPSIN IN PATIENTS WITH NOVEL COVID-19 CORONAVIRUS INFECTION

Цель: оценить диагностическое значение пресепсина при инфекции COVID-19.

В исследование были включены пациенты с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, поступившие в мае – июне 2020 года в стационар ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» (главный врач В. А. Баунов), являющейся клинической базой кафедры госпитальной терапии с профпатологией (заведующий кафедрой профессор С. М. Носков) ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Обследовано 45 пациентов (25 женщин и 20 мужчин) в возрасте от 39 до 83 лет (средний возраст 60,7 года). Всем больным был выставлен диагноз: U07.1 Основное заболевание: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма, внебольничная двусторонняя пневмония, ДН 1–2.

Уровень пресепсина в плазме крови определяли, используя тест-системы на основе хемилюминесцентного иммуноферментного анализа с помощью автоматического иммуноанализатора (PATHFAST; Mitsubishi Chemical Analytec Co. Ltd., Токио, Япония).

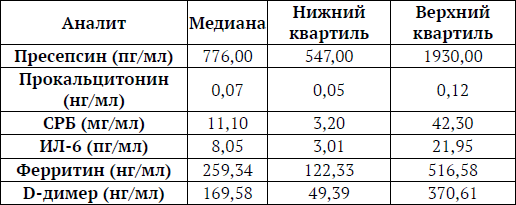

Концентрация пресепсина и маркеров воспаления у больных представлена в таблице 1.

Таблица 1

Концентрация пресепсина и маркеров воспаления у больных (n = 45)

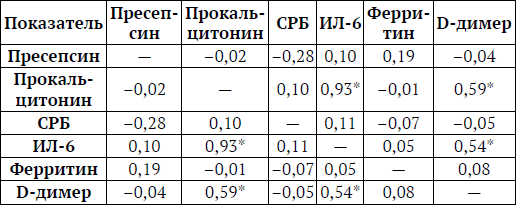

Концентрация пресепсина у больных составила 776,00 [6,40; 45,30] пг/мл, что значительно превышало верхнюю границу нормы (200 пг/мл). При этом уровень прокальцитонина регистрировался в пределах референсных значений. Концентрация пресепсина не коррелировала с возрастом больных (r=0,18, p>0,05). Не обнаружено корреляционных связей между концентрацией пресепсина и уровнем других показателей, отражающих системное воспаление, включая интерлейкин 6, СРБ, ферритин (таблица 2). При этом обнаружены достоверные положительные связи между прокальцитонином и ИЛ-6, а также D-димером. Значения ИЛ-6 также положительно достоверно коррелировали с концентрацией D-димера.

Таблица 2

Корреляция между уровнем пресепсина и концентрацией маркеров воспаления

Примечание: * – p < 0,05.

У троих больных (2 женщин и 1 мужчина) заболевание закончилось летальным исходом. У всех пациентов отмечалось значительное повышение концентрации пресепсина – 1193 пг/мл, 2982 пг/мл и 838 пг/мл соответственно, в сочетании с другими маркерами воспаления.

Заключение. У больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 отмечается значительное повышение концентрации пресепсина, не связанное с другими лабораторными показателями воспаления, которое в отдельных случаях имеет неблагоприятное прогностическое значение.

Антитела к кардиолипину при хроническом нейроборрелиозе (Баранова Н.С., Овсянникова Л.А., Спирин Н.Н., Остапенко Я.С., Баранов А.А.)

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Ярославль

Baranova N. S., Ovsyannikova L. A., Spirin N. N., Ostapenko Y. S., Baranov A. A.

ANTIBODIES TO CARDIOLIPIN IN CHRONIC NEUROBORRELIOSIS

Лайм-боррелиоз (ЛБ) – инфекционное полиорганное природноочаговое трансмиссивное заболевание, возбудителем которого является спирохета комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato, а переносчиком – иксодовые клещи.

Цель: оценить роль антител к кардиолипину в патогенезе хронического нейроборрелиоза.

Антитела к кардиолипину (аКЛ) изотипов IgG и IgM были определены у 43 пациентов с хроническим нейроборрелиозом с помощью твердофазного иммуноферментного метода с использованием коммерческих тест-систем реактивов фирмы ORGenTec Diagnostica GmbH (Германия). Для стандартизации использовали негативные и позитивные сыворотки. Результаты выражали в международных единицах концентрации MPL и GPL. В качестве верхней границы нормы был принят уровень 25 GPL, 16 MPL, что соответствует M + 5σ от значений доноров (7,9 ± 3,3 GPL и 4,18 ± 2,3 MPL). Значения аКЛ в пределах 26–40 GPL или 17–40 MPL считались низко, более 40 GPL и 40 MPL – умеренно и высокоположительными согласно международным рекомендациям.

Значения IgM аКЛ у больных варьировали от 1,30 до 69,70 MPL, в среднем составляя 22,50 [6,40; 45,30] MPL. У 12 (27,9%) больных уровень IgM аКЛ превышал 40 MPL, принятых в качестве критерия позитивности умеренного и высокого титра данных аутоантител, характерного для антифосфолипидного синдрома. При клиническом, лабораторном и инструментальном обследовании больных с высокими значениями IgM аКЛ не выявлено критериев антифосфолипидного синдрома. Значения IgG аКЛ у больных ЛБ варьировали от 0,10 до 34,50 GPL, в среднем составляя 14,20 [9,50; 27,40] GPL. Ни в одном случае уровень IgG аКЛ не превышал 40 GPL. Нами не отмечено значимых ассоциаций между высокими значениями IgM и IgG аКЛ и особенностями клинической картины ЛБ. У 28 больных ЛБ проведено исследование динамики уровня IgM аКЛ и IgG аКЛ (до и после курса антибактериальной терапии). Медиана и интерквартильный размах IgM аКЛ у больных до лечения составили 23,60 [8,12; 46,3] MPL, а после терапии – 10,05 [5,10; 22,40] MPL, что было достоверно ниже (p<0,01). После терапии отмечалось значимое снижение количества больных ЛБ, имеющих уровень IgM аКЛ более 40 MPL: с 9 человек (32,1%), до 3 (10,7%) (p < 0,05).

Заключение. Учитывая, что процессы активации и/или апоптоза сосудистого эндотелия играют одну из ведущих ролей в развитии нейроборрелиоза, обнаруженный нами феномен увеличения частоты встречаемости IgM аКЛ и снижения их концентрации на фоне антибактериальной терапии, вероятно, является отражением фазы инфекции как основного патогенетического механизма нейроборрелиоза.

Дисбаланс показателей липидного обмена при ожирении (Басалай А.А., Митюкова Т.А., Полулях О.Е., Кохан С.Б., Костюченко Н.С., Кузьменко И.В., Лемешко Е.В.)

ГНУ «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

Basalai A. A., Mityukova T. A., Poluliakh O. Y., Kokhan S. B., Kastiuchenka M. S., Kuzmenka I. V., Lemeshko Y. V.

IMBALANCE OF LIPID METABOLISM IN OBESITY

Цель: провести оценку показателей липидного обмена у лиц с разной массой тела и выявить наиболее значимые критерии, характеризующие степень ожирения.

Обследовано 35 человек – 11 мужчин и 24 женщины (средний возраст 48,3 ± 4,4 и 47,2 ± 2,0 лет, соответственно), проходивших курс лечебно-оздоровительных мероприятий на базе санатория «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси. Обследованные разделены на группы в зависимости от индекса массы тела (ИМТ): 18–25 кг/м2 (норма), 25–30 кг/м2 (избыточная масса тела) и > 30 кг/м2 (ожирение). Проведено определение общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови на автоматическом биохимическом анализаторе BS-200 (Mindray, Китай) с использованием коммерческих наборов «Диасенс» (Республика Беларусь). Данные обработаны с помощью программы Statistica 12.0.

Уровень ЛПВП поступательно снижается при нарастании массы тела и выходит за пределы нормы с увеличением ИМТ > 25 кг/м2. В группах с ИМТ 25–30 кг/м2 и > 30 кг/м2 концентрация ЛПВП была статистически значимо снижена на 21,6% и 32,2% (р = 0,035, p = 0,015 соответственно) относительно группы ИМТ 18–25 кг/м2. Выявлена достоверная отрицательная корреляционная зависимость между ИМТ и ЛПВП (r = –0,38, p = 0,026). Снижение уровня ЛПВП в сыворотке крови обуславливало нарастание коэффициента атерогенности (КТ) в группах с ИМТ 25–30 и > 30 кг/м2. Значения КА в вышеназванных группах выходили за пределы нормы, что свидетельствует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с избыточной массой тела и ожирением. Соотношение ТГ/ЛПВП было повышенным при избыточной массе тела и ожирении в 2,1 и 3,0 раза (р = 0,047, p = 0,007) относительно нормы. Концентрация ЛПНП в сыворотке крови у исследуемых лиц не претерпевала значимых изменений в зависимости от ИМТ.

Заключение. Снижение ЛПВП, нарастание соотношения ТГ/ЛПВП, наряду с повышением КА, являются информативными показателями для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с повышенной массой тела и ожирением.

Сравнительный анализ маркеров воспаления у детей с краниосиностозами в периоперационном периоде (Баширян Б.А., Гаджиева О.А., Сатанин Л.А., Лавренюк Е.А., Кокаева И.К.)

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, г. Москва

Bashiryan B. A., Gadzhieva O. A., Satanin L. A., Lavrenyuk E. A., Kokaeva I. K.