Полная версия

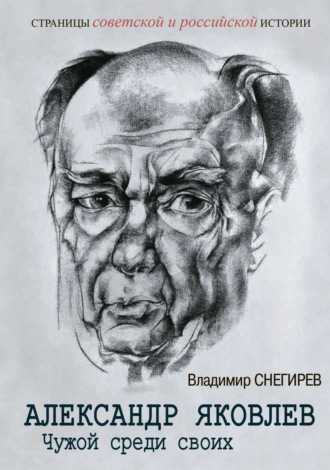

Александр Яковлев. Чужой среди своих. Партийная жизнь «архитектора перестройки»

«Достаточно быстро установились добрые отношения со всеми работниками отдела, – вспоминал впоследствии Александр Николаевич. – Честные, порядочные люди, не очень-то вовлеченные в политику. Она как бы проходила мимо, только иногда тихонько стучала в окошко. Разного рода совещания больше походили на педагогические семинары, чем на собрания людей, контролирующих сферу просвещения»[13].

Он часто бывает в командировках во вверенных ему областях. В мае, едва освоившись, едет в Башкирию с целью проверки качества преподавания русского и родного языков. Посещает другие регионы – ему интересно, он с головой влезает в проблемы, связанные с постановкой школьного образования, подготовкой новых учебников, работой педагогических вузов.

В апреле того же 1953 года отдел подвергается очередной реконструкции, его структура опять возвращается, если так можно выразиться, к «территориально-отраслевому» принципу, вновь восстанавливаются сектора: школ РСФСР, школ союзных республик, педагогических учебных заведений и научных учреждений, учебной литературы.

Об отношении руководства ЦК к этому партийному подразделению свидетельствует такой факт: «школьники» сидели в самых неприспособленных помещениях, по 3–4 человека в тесных, плохо освещаемых комнатках. На все жалобы Управление делами ЦК отвечало одинаково: свободных площадей нет, выкручивайтесь как хотите.

2 января 1954 года зам. зав. Отделом школ И. К. Страхов обращается по этому поводу ко вновь избранному секретарю ЦК Н. Н. Шаталину, пишет ему о тех скверных условиях, в которых приходится работать сотрудникам отдела, перечисляет конкретные проблемы: теснота, в комнатах темно зимой и летом, поэтому постоянно приходится прибегать к искусственному освещению, люди часто болеют, жалуются[14].

Неизвестно, какая реакция последовала в ответ на эту записку, но спустя два года Отдел школ был подвергнут новой реорганизации – на сей раз с летальным исходом: его попросту упразднили, а оставшихся после сокращения сотрудников перевели в сектор укрупненного Отдела науки, высших учебных заведений и школ.

Но это будет в феврале 56-го, а пока молодой партийный работник Яковлев продолжал осваивать науку партийного руководства народным просвещением.

Вместе со смертью Сталина сдулось, превратилось в прах «дело врачей». Антисемитская кампания быстро сошла на нет. Зато появились новые враги, партия опять обнажила свой карающий меч. Сначала под него попал Лаврентий Берия. Июльский пленум исключил его из руководства, последовали арест, суд, расстрел. Берия был объявлен шпионом многих иностранных разведок, злодеем, каких свет не видывал. Согласно принятым тогда «правилам игры» эту дикую версию следовало безоговорочно принять на веру, большинство так и сделало. И только некоторые, самые искушенные, понимали, что в верхах идет жесточайшая схватка за обладание властью.

Был ли среди таких А. Н. Яковлев? Судя по его записям, вряд ли. Слишком большая дистанция отделяла рядового инструктора от руководителей ЦК, их интриг, тайных и явных помыслов.

Из противников следующим стал Георгий Маленков – его через два года после смерти Сталина сместили с поста председателя Совета министров, лишили права вести заседания Президиума ЦК партии, а затем и вовсе сослали на небольшие хозяйственные должности в Казахстан.

Зато, как на дрожжах, поднимался Никита Сергеевич Хрущев, формально первый секретарь Центрального комитета, а неформально – самый главный человек в стране.

Яковлев видел Хрущева близко только один раз – во Владивостоке, в октябре 1954 года, когда руководитель партии возвращался из Китая и в аппарате решили подстраховаться – вдруг у Никиты Сергеевича возникнут вопросы – послали в Приморье трех представителей разных отделов, среди них оказался и Александр. Там он был представлен первому секретарю.

И там же услышал из уст главного коммуниста слова, которые повергли его в шок. Выступая на партийно-хозяйственном активе, Хрущев подверг резкой критике ситуацию в стране. Его риторика была совершенно не похожа на выступления прежних партийных бонз. То есть настолько не похожа, что Яковлев и его коллеги-командированные вечером на ужине боялись смотреть в глаза друг другу. Они, воспитанные в атмосфере сталинского страха, с молоком матери впитавшие все табу, которые существовали в стране, были растеряны, подавлены, испуганы.

А что сказал тогда во Владивостоке Хрущев? Он всего лишь призвал партийцев не эксплуатировать бесконечно доверие народа, не обещать ему царство небесное в будущем, а дать все необходимое для достойной жизни сегодня, сейчас.

«И только наш многотерпеливый русский народ терпит, но на этом терпении дальше ехать нельзя, – рубил кулаком воздух Никита Сергеевич. – А мы не попы, а коммунисты, и мы должны это счастье дать на земле. Я был рабочим, социализма не было, а картошка была; а сейчас социализм построен, а картошки нет»[15].

Вернувшись в Москву, Александр побоялся рассказывать об услышанном даже своим близким друзьям. И, кстати, никаких упоминаний в печати о том хрущевском выступлении тоже не было.

Летом 1954 года Совет министров СССР принял постановление, которым вводилось совместное обучение мальчиков и девочек в советских школах. В первом пункте этого документа говорилось, что правительство идет на сей шаг, «учитывая пожелания родителей учащихся и мнение учителей школ».

Кстати, до 1943 года мальчики и девочки учились совместно, сам Яковлев ходил в сельскую школу, где не было такого разделения. И вот новая реформа. Зав. отделом ставит задачу: выехать на места, проверить, как реализуется правительственное постановление, особое внимание обратить на союзные республики Средней Азии и регионы Северного Кавказа, где сильны религиозные предрассудки.

Годом позже, уже вполне освоившись на Старой площади, хорошо уяснив те самые «правила игры», инструктор Отдела школ Яковлев обращается к заведующему отделом Н. Д. Казьмину с запиской, посвященной критике пьесы драматурга Н. Ф. Погодина «Мы втроем поехали на целину».

Видимо, это единственный серьезный документ за подписью Яковлева, оставшийся в цековских архивах того времени. Почему? Во-первых, существовавшая тогда практика не допускала, чтобы официальные бумаги шли наверх за подписью инструктора или ответорганизатора. Эти низовые работники готовили разного рода материалы (справки, записки, итоги проверок, предложения), затем направляли их заведующему сектором, тот, если считал нужным, заместителю заведующего отделом и так далее. И уж в виде документа, по которому следовало принимать какие-то меры, бумага обычно выходила за подписью не ниже, чем зам. зав. отделом.

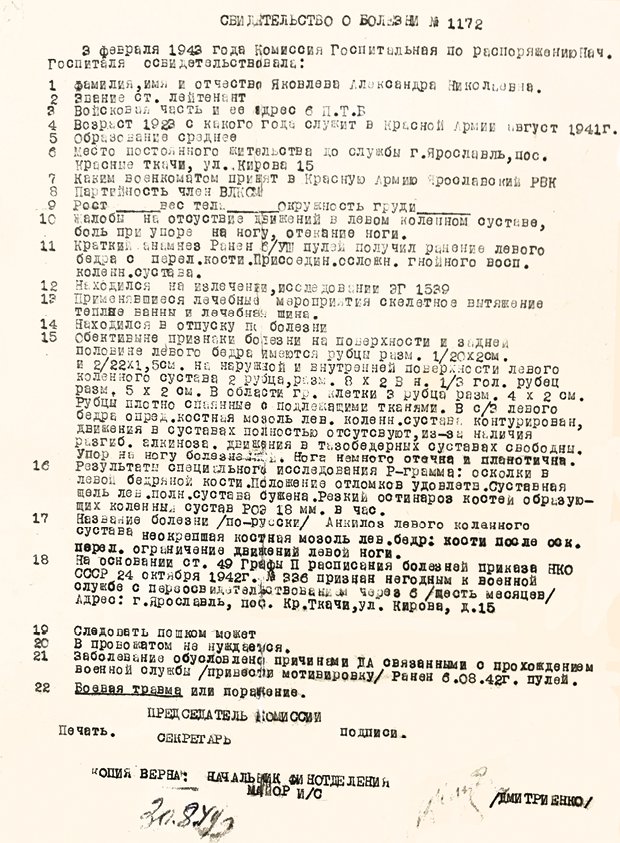

Свидетельство о болезни А. Н. Яковлева

Не ранее 3 февраля 1943

[Из личного архива А. Н. Яковлева]

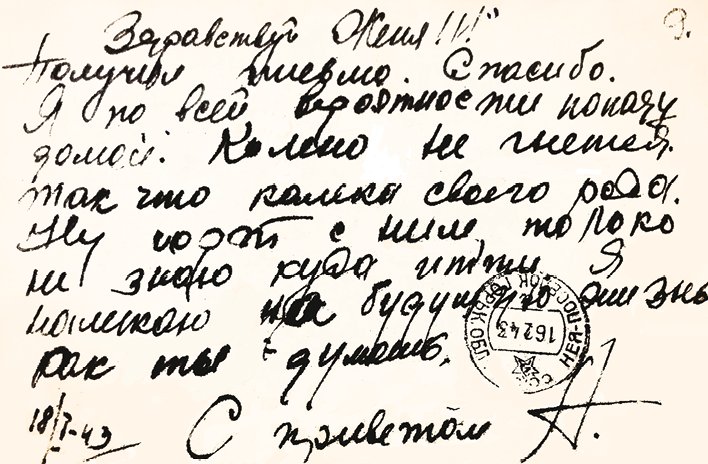

Письмо А. Н. Яковлева о своем ранении и возвращении домой

18 января 1943

[Из личного архива А. Н. Яковлева]

Записка Яковлева начиналась так, как и было принято писать в то время начальству: «Считаю необходимым доложить Вам о следующем».

И дальше на пяти страницах следовал подробный разбор пьесы известного драматурга. С обильным цитированием диалогов, сцен и жесткими авторскими выводами.

Тут надо заметить, что Николай Погодин был не просто драматургом, а человеком, обласканным властью: лауреат двух Сталинских премий, заслуженный деятель искусств, главный редактор журнала «Театр». Его пьесы шли во многих столичных и периферийных театрах. Очередная – о молодых целинниках – была поставлена Центральным детским театром в Москве.

Нина Ивановна Яковлева

Конец 1940-х

[Из архива Л. Шерстенникова]

И вдруг Яковлев с несвойственной его должности смелостью обрушивается на эту работу, называя ее клеветнической и призывая изъять пьесу из репертуара театров.

В своей рецензии он являет себя как типичный партийный моралист, для которого освоение целинных земель – это всего лишь героический подвиг советской молодежи, беззаветная борьба с трудностями, любовь и дружба, партия и комсомол, а также «славные коллективы советских патриотов». Он вроде бы искренне удивляется: «Однако ничего подобного в пьесе нет. Спектакль и пьеса оставляют тяжелое впечатление своей неправдивостью, искажением действительности, издевкой над высокими чувствами молодых людей, откликнувшихся на призыв партии о поездке на целину»[16].

Возможно, сам автор этой записки и не лукавил, возможно, он был убежден в том, что и на целину, и на ударные комсомольские стройки ехали «по зову сердца» исключительно идеальные молодые люди, что у всех у них славное комсомольское и пионерское прошлое, а говорят они языком правдинских передовиц. Но скорее всего дело в другом: Яковлев просто выполнял спущенное сверху поручение. Иначе он бы никогда не осмелился так жестко критиковать «номенклатурного» драматурга Погодина. И ставить под рецензией свою подпись.

Он не жалеет язвительных слов в адрес пьесы и ее автора, который «издевается над молодежью, наделив ее отвратительными чертами пьяниц, хвастунов, бандитов, ущербных, морально опустошенных людей, глумится над юношами и девушками, называя их “залежными” и “дефективно-залежными” героями, лжет на них, заставляя говорить “блатным” языком, тем же языком, что и “неизвестный”, который открыто смеется над прибывшими, считая их “новыми контингентами” и ссыльными». И далее:

А. Н. Яковлев с женой и дочкой Наташей

Ярославль. 1950

[Из архива Л. Шерстенникова]

Зачем Н. Погодину захотелось покуражиться над нашей молодежью, поглумиться над делом, составляющим одну из славных страниц борьбы советского народа за укрепление своей Родины? Эта страница написана руками молодежи, честными и чистыми руками, а теми, которые где-то, когда-то увидел Н. Погодин.

Автор пьесы погнался за сенсацией, собрал фактики, соорудил сомнительные ситуации и попытался выдать это за правду жизни. А для вящей убедительности именовал свое сочинение «героической комедией», хотя в нем нет ничего ни героического, ни комедийного, а есть одна фальшь.

Журнал «Новый мир» напечатал эту пьесу, детский театр поставил ее, Московская студия телевидения показала и порекомендовала спектакль для старших школьников, наконец, редакция «Комсомольской правды» напечатала хвалебную рецензию о спектакле, что, по моему мнению, является ошибкой[17].

В конце своей записки Яковлев предлагает не только изъять клеветническую пьесу «Мы втроем поехали на целину» из репертуара театров, но и поручить газете «Правда» выступить с рецензией на спектакль и пьесу, а президиуму Союза писателей разобраться с обстоятельствами опубликования указанной пьесы и доложить ЦК КПСС.

Рецензия была направлена руководству в конце декабря 1955 года, а уже 9 января 1956-го на этот сигнал оперативно отреагировал Отдел культуры ЦК в лице его заведующего Д. А. Поликарпова: сделаны необходимые замечания Министерству культуры СССР, Центральному детскому театру и драматургу Н. Погодину. Опубликование пьесы в журнале «Новый мир» и положительная рецензия на спектакль, напечатанная в газете «Комсомольская правда», подверглись критике в редакционной статье газеты «Правда» [18].

Справедливости ради, надо сказать, что на судьбе самого драматурга приведенный эпизод никак не сказался, более того, спустя несколько лет Николай Погодин был удостоен Ленинской премии и до конца жизни оставался в обойме признанных и почитаемых в СССР литераторов.

А что же Николай Федорович думал о «рецензенте» из ЦК? Счел его типичным партийным ретроградом? Чиновным конъюнктурщиком? Впрочем, может быть, ничего подобного и не думал, потому что сам был не без греха, живо откликался на главные социалистические веяния, а Ленинскую премию получил за трилогию о Владимире Ильиче.

В эти годы, по собственному признанию нашего героя, он если и проявил себя как-то, то исключительно в рамках дозволенного. Исправно ходил на работу, просиживая в ЦК «от и до» с перерывом на обед. По выходным, случалось, выезжал с семьей в загородный цековский пансионат, где такие же, как он, инструкторы, ответорганизаторы и консультанты чинно прогуливались по лесным дорожкам, а из развлечений позволяли себе бильярд, шахматы и городки. Он не совершил ни единого героического поступка, не вылезал вперед других с инициативами, помалкивал на партийных собраниях, в нужных местах аплодировал, а если требовалось кого-то осудить, то без сомнений осуждал. Верный солдат партии, ее надежный служака.

Он вел себя так, потому что сразу усвоил: только такое поведение обеспечит ему сохранность в аппарате, а если повезет, то и продвижение по службе.

Было ли это проявлением карьеризма, порочным желанием любыми способами сохранить место «у корыта»? Кто-то скажет, что да. Но на мой взгляд, а я самым дотошным образом отследил жизнь своего героя от рождения до смерти, прочел все написанное им и почти все написанное о нем, поговорил с десятками людей, знавших его, так вот, по моему глубокому убеждению, Александр Яковлев вплоть до конца 60-х лишь готовился к той жизни, которая сделает его знаменитым, к тем поступкам, о которых будут говорить все – одни с нескрываемым восхищением, другие с гневом.

Разумеется, вначале это был совсем неосознанный процесс: парень из ярославской деревни, не очень грамотный, совсем не интеллигентный, с комплексом пожизненной хромоты (а ведь молодой, за девками ухаживал!), он много и упорно учился – в пединституте, в Высшей партийной школе, в Академии общественных наук. И одновременно с накоплением знаний приходило понимание окружающей жизни. Возникали вопросы, порой мучительные, страшные, такие, которые никому не задашь.

До поры хранил их при себе. Придет время – и он найдет ответы на них, щедро поделится этими откровениями со всеми нами. Но пока надо держать рот на замке. Быть тихим и исполнительным. Проводить линию партии на том участке, который ему поручен. Если это Отдел школ, значит, внимательно отслеживать школьные учебники на предмет их соответствия текущей политике КПСС, смотреть за кадрами в Минпросе, реагировать на сигналы с мест – все ли ладно с преподаванием, с дисциплиной учащихся, с материально-технической базой учебных заведений?

Если и испытал он в то время какое-то потрясение, то благодаря ХХ съезду КПСС и секретному докладу на нем Н. С. Хрущева, посвященному разоблачению культа личности и сталинским репрессиям.

По воспоминаниям Александра Николаевича, этот съезд, как и все другие подобные форумы коммунистов, вначале проходил по обычной схеме: докладчики выходили на трибуну, рапортовали об успехах вверенных им парторганизаций в деле строительства коммунизма (увеличение надоев молока, прирост сельхозпродукции, новаторство в науке, рекорды в добыче угля и пр.), обязательно подчеркивали ведущую роль КПСС, клялись в верности вождям, костерили на чем свет американский империализм.

Яковлев не был делегатом, но посещал заседания, как лицо приглашенное сидел на балконе.

И вот 25 февраля 1956 года, заключительное заседание. Еще на входе в Кремль бросились в глаза необычно суровые меры по режиму допуска: офицеры КГБ придирчиво проверяли мандаты делегатов и приглашения, просили предъявить партийный билет, сверяли фамилии с имевшимися у них списками. Накануне Яковлеву шепнули в отделе: заседание будет закрытым и проходить вне повестки дня. А что, почему – этого никто сказать не мог.

То, что произошло потом, буквально вывернуло его наизнанку. От испытанного тогда шока он не мог избавиться еще долго.

Никита Сергеевич на трибуне. Выслушав положенную ему по заведенному ритуалу порцию аплодисментов, поднимает руку, прося тишины. Председательствующий уже объявил название его доклада – «О культе личности и его последствиях». Хрущев начинает свою речь, явно волнуясь. Но постепенно обретает уверенность, неоднократно отступает от напечатанного текста, импровизирует… В зале стоит гробовая тишина. Ни привычных оваций, ни шепотка, ни скрипа кресел. Все ошеломлены тем, что слышат.

Многие из сидящих в этом зале, возможно даже большинство, являлись не просто свидетелями зарождения и расцвета культа личности Сталина, а активно участвовали в возвеличивании вождя, свято верили в его непогрешимость, были убеждены в том, что только так и не иначе может совершаться великое дело строительства социализма.

«А Хрущев приводил факт за фактом. Один страшнее другого. Уходили с заседания, низко наклонив головы. Шок был невообразимо глубоким. Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о преступлениях “самого” Сталина – “гениального вождя всех времен и народов”»[19].

В последующие дни Яковлеву стало ясно, что подавляющая часть работников партийного аппарата отрицательно отнеслась к докладу Хрущева, хотя открыто никто такого не говорил: «Шушукались по углам».

А вот сам наш герой сильно призадумался: «Мучительные размышления грызли меня беспощадно и безостановочно. Стал усыхать рабочий энтузиазм, временами наступала апатия ко всему происходящему. Угнетала щемящая пустота в душе»[20].

Он копался в собственной душе, пытаясь понять: что же произошло? Что же случилось? Выходит, пройденный путь, которым мы так гордились, о котором слагали стихи и песни, был устлан телами безвинных жертв? Выходит, нет больше веры в того идола, которому поклонялись, которого обожествляли?

В своих воспоминаниях он назвал то состояние «оскорбленным чувством ограбленной души».

Следовало как-то остановиться, осмотреться, привести в порядок заплутавшиеся мысли, понять, что же дальше. Плыть, как и прежде, по течению он уже не мог.

И тут как раз Хрущев затеял новую реорганизацию аппарата ЦК, в ходе которой Отдел школ упразднили. Яковлев принял решение: с чиновной жизнью следует повременить. Написал одно заявление с просьбой отпустить его на учебу в аспирантуру Академии общественных наук, ему отказали, тогда обратился с той же просьбой еще раз. Снова отказ. И только на третий раз, и то после разговора с секретарем ЦК П. Н. Поспеловым, получил желанное добро, но с условием – что пойдет учиться на кафедру истории КПСС. Да и куда еще идти молодому партработнику, сотруднику Центрального комитета, историку по первому образованию? А Яковлев видел себя на кафедре международного коммунистического и рабочего движения. Он уже прекрасно сознавал, какую «науку» преподают историки партии, не хотел посвящать следующие годы жизни переливанию из пустого в порожнее.

В итоге решил и эту проблему.

Аспирантура АОН при ЦК КПСС считалась инкубатором руководящих партийных кадров. Принимали туда не всякого, а только с должности не меньше инструктора ЦК или зав. отделом обкома. Три года обучения с сохранением прежней заработной платы. В среде аспирантов ходила шутка: «Спасибо партии родной за трехгодичный выходной». После сдачи экзаменов кандидатского минимума соискатели выходили на защиту кандидатских диссертаций. Правда, многие из них не озадачивали себя серьезными темами, требующими глубоких знаний, погружения в соответствующую проблему, тщательного научного анализа. Типичной была диссертация под условным названием «Роль партийной организации в повышении надоев молока» (варианты: росте производительности труда, увеличении добычи нефти, раскрываемости преступлений, улучшении качества кондитерских изделий…). Но иногда встречались серьезные люди с серьезными научными амбициями, и для таких в АОН тоже находилось место. Был т. н. спецхран, то есть библиотека, куда поступала всякая запрещенная в СССР литература, «самиздат», книги и периодика, выпущенные на Западе, рефераты с грифом «Для служебного пользования», материалы радиоперехвата всяких враждебных «голосов». Были маститые ученые с докторскими степенями, которые становились научными руководителями таких аспирантов, оппонентами на их защитах.

Словом, если не все, то очень многое зависело от конкретного человека, поступившего в аспирантуру, и от той цели, которую он перед собой ставил.

После окончания учебы и защиты диссертации аспирант, как правило, получал должность на одну ступень выше прежней.

Цели у Александра были следующие. Во-первых, запастись прочными знаниями в сфере международной политики, особенно в том, что касалось советско-американских отношений. Во-вторых, подтянуть свой английский язык – с тем чтобы свободно пользоваться монографиями, книгами, научными публикациями, изданными на Западе. И в-третьих, заново перечитать классиков марксизма-ленинизма, это стало необходимостью именно сейчас, после ХХ съезда, после всех горьких раздумий, навеянных докладом Хрущева.

Если же говорить о карьере, то и это учитывалось в его личном раскладе: с дипломом об окончании АОН еще никто не оставался обиженным.

Он ни на йоту не сомневался в верности социалистического курса, продолжал считать советское общество самым справедливым на земле, а свою принадлежность к коммунистической партии величайшей драгоценностью. Но вопросы возникали. И в поисках ответов на них Яковлев сел за академическую парту.

Одно дело – изучать историю коммунистической партии и Советского государства сразу после школьной скамьи, когда еще материнское молоко на губах не обсохло. Ты чаще всего автоматически запоминаешь факты и догмы, особенно не вдумываясь в их суть, – для того чтобы вдумываться, не хватает ни жизненного опыта, ни мозгов. Просто зубришь, чтобы сдать экзамен, и все. И совсем другое, когда ты вникаешь в эти серьезные книги, уже будучи взрослым человеком, хлебнувшим фронта, испытавшим на себе многое из конкретной практики социалистического строительства.

Аспирантские годы оказались очень важными для того будущего, которое было уготовано Александру Николаевичу. Он сутки напролет просиживал в библиотеке и зале «спецхрана». Посещал лекции и семинары, предпочитая тех профессоров, которые призывали думать, а не принимать все сказанное на веру. На «отлично» сдал экзамены кандидатского минимума за исключением политэкономии – там у него вышел спор с преподавателем, попросившим снять в автореферате абзац про то, что абсолютного обнищания пролетариата при капитализме быть не может. Абзац он отстоял, но профессор оценку снизил.

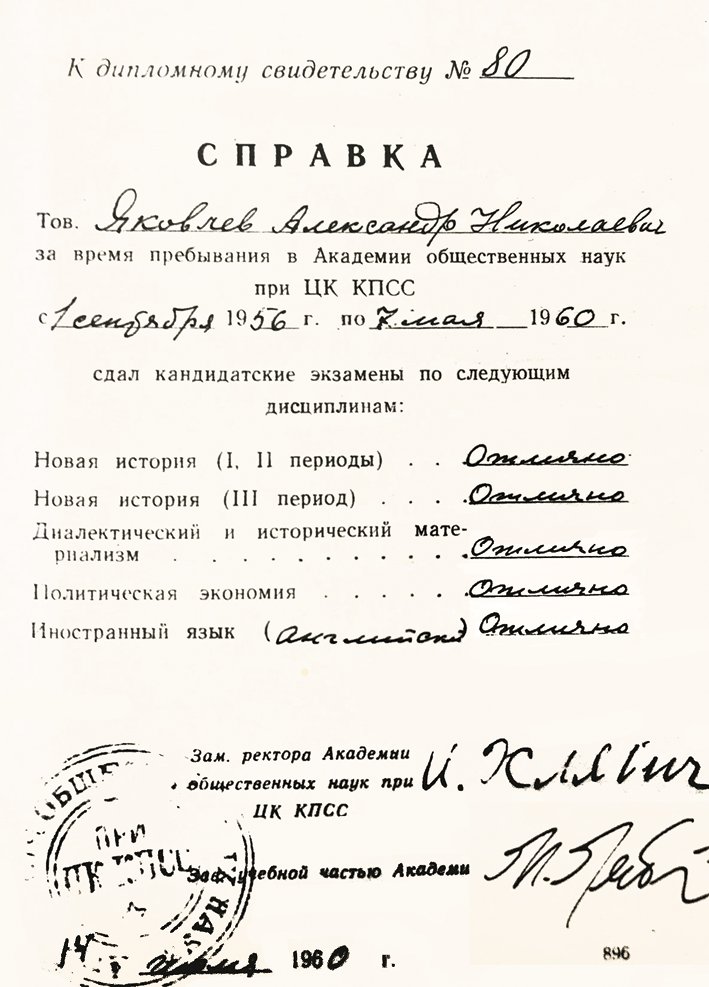

Справка о сдаче А. Н. Яковлевым кандидатских экзаменов

14 июля 1960

[Личный архив А. Н. Яковлева]

Перечитал все труды Маркса, работы Ленина. Вопросов только прибавилось. Вот, например, бесконечная мантра про диктатуру пролетариата, про то, что вся власть у нас принадлежит рабочему классу – самому передовому и революционному. Ну где это в СССР рабочие или крестьяне реально управляли даже на низовом, городском или поселковом, уровне? Всегда и везде главенствовала партия – она рулила экономикой, сельским хозяйством, решением коммунальных проблем, обороной, культурой, прессой, всем. А партийный аппарат – разве он состоял из рабочих? Нет, на девяносто девять процентов он состоял из таких, как Яковлев, то есть из советских чиновников, это и был, по сути, правящий класс.

Или еще один тезис, бесконечно повторяющийся в выступлениях вождей, про обострение классовой борьбы. Ведь он и лежал в основе сталинских репрессий, большевикам всюду чудились враги, искореняли их беспощадно – в своей среде, в крестьянстве, в промышленности, в армии, у чекистов, среди деятелей культуры и искусства. Здание светлого коммунистического будущего воздвигалось на фундаменте из крови и слез. А разве есть запас прочности у такого фундамента?

Эти открытия порой повергали его в смятение. Ведь даже на аспирантской скамье он продолжал ощущать себя частью номенклатуры, цековским работником, членом великой коммунистической партии. И свой последующий путь после аспирантуры не мыслил без партии.

Значит, что? Придется теперь всю оставшуюся жизнь лукавить, притворяться «верным ленинцем», а внутри презирать весь этот идеологический балаган, бесконечные заклинания, чудовищное словоблудие, двойные и тройные стандарты?

Как ни странно, в итоге он не почувствовал сожаления от всего, что произошло: «Дышать и думать стало легче. Я снова обрел рабочую форму, начал гораздо пристальнее всматриваться в реальную жизнь, которая демонстрировала бездонную пропасть между марксистско-ленинским проектом общественного устройства и реальностями общественного бытия»[21].

За толстыми стенами здания Академии общественных наук тем временем продолжалась жизнь, наполненная разными событиями, порой вполне судьбоносными для Советского государства. И аспиранта Яковлева иногда отрывали от книг, вызывали на Старую площадь, чтобы он поучаствовал в подготовке важных документов. Так было, например, в 1957 году, когда он принял участие в написании проекта постановления ЦК о культе личности.