Полная версия

Александр Яковлев. Чужой среди своих. Партийная жизнь «архитектора перестройки»

[ГА РФ]

Партчиновники выступление молодого инструктора осудили, а вот редактор «Северного рабочего», напротив, отнесся к нему как здравый и честный человек. Он попросил Яковлева написать о липовом соревновании статью в газету, а после ее опубликования пригласил автора в штат редакции. Так Александр на следующие два года стал журналистом – заведующим Отделом пропаганды марксизма-ленинизма.

По тем временам такой отдел в партийной газете, конечно, был одним из самых главных, а его руководитель автоматически становился редакционным начальником «первого ряда», замыкавшимся на аналогичный отдел или сектор обкома КПСС.

Александр Николаевич, вспоминая то время, пишет, что это были полезные годы, насыщенные поездками по районам, знакомствами с разными людьми, их проблемами… Пишет, что публиковал в газете свои очерки, рецензии на кинофильмы, передовицы… Пишет, что частенько выпивали – то зарплата, то гонорар…

По поводу выпивки – это чистая правда, в редакционных коллективах тех лет – хоть провинциальных, хоть столичных – редкий день обходился без коллективных застолий. И не только потому, что «зарплата и гонорар». Выпивали словно бы по сложившейся издавна привычке, потому что так заведено, потому что «мы, журналисты, – люди свободные, творческие и никто нам не указ». Но ведь и в других коллективах тоже пили. Выпивали рабочие после заводской смены. Выпивали врачи – даром, что ли, спирт всегда под рукой и бесплатно. Выпивали конструкторы и инженеры в секретных «почтовых ящиках» (так тогда именовали в народе закрытые предприятия ВПК). В армии крепко дружили с алкоголем. Там, в наших славных вооруженных силах, смертность среди солдатиков была запредельно высокой, а все потому, что они употребляли спиртосодержащие жидкости типа тосола, фактически добровольно глотали яд.

Можно сказать: выпивка на рабочем месте была частью советского образа жизни.

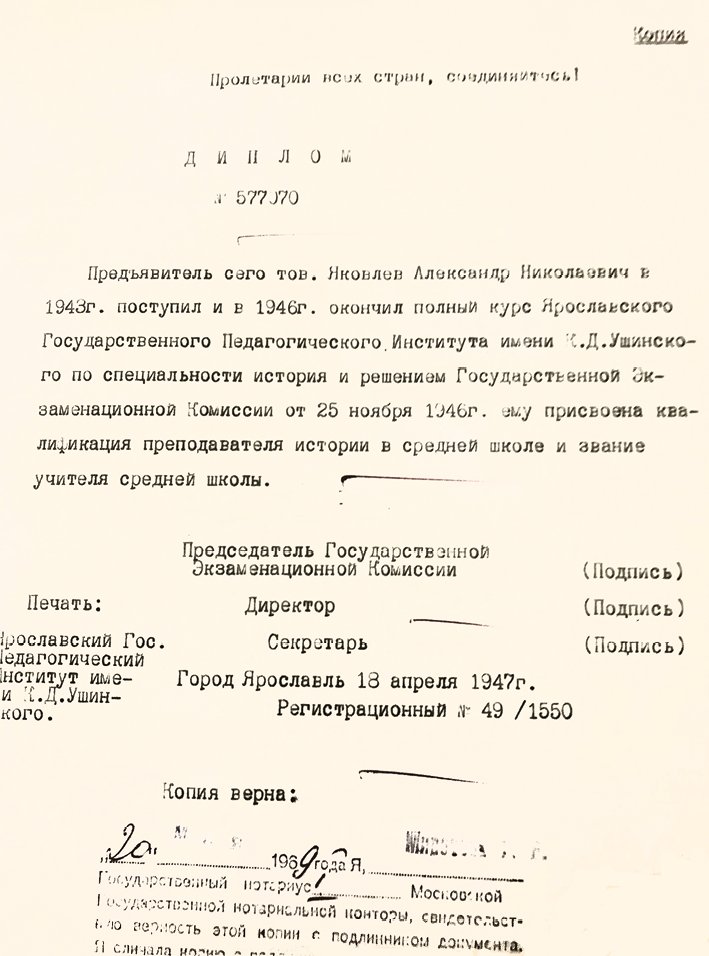

Диплом А. Н. Яковлева об окончании Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского

18 апреля 1947

[ГА РФ]

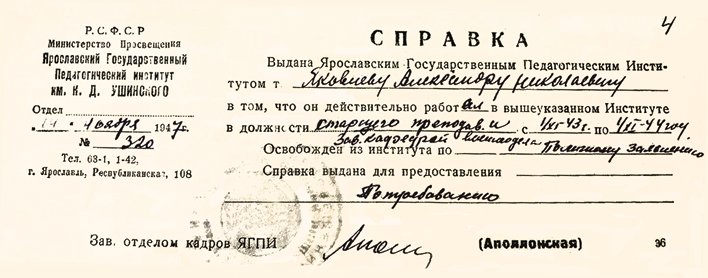

Справка о работе А. Н. Яковлева старшим преподавателем в Ярославском государственном педагогическом институте

14 ноября 1947

[Из личного архива А. Н. Яковлева]

Вышестоящие партийные комитеты, конечно, знали, что в газетах пьют, но смотрели на это сквозь пальцы, а те, кому следовало, копили на особо пьющих компромат – небось когда-нибудь пригодится.

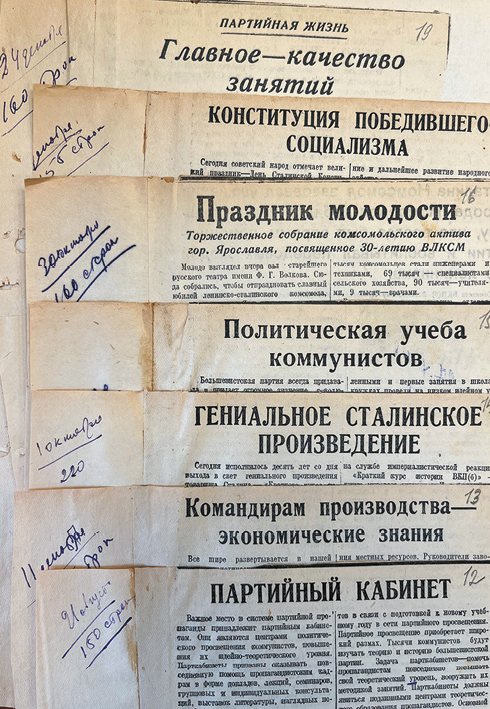

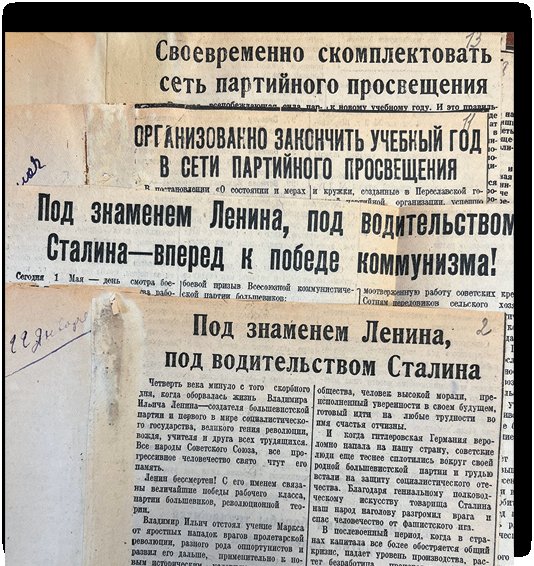

Архивы не сохранили «очерков и рецензий» за подписью Яковлева, зато сохранили написанные им передовицы и отчеты с разного рода партийных сборищ. Судя по их заголовкам, это были на редкость скучные, банальные тексты, абсолютно выхолощенные, лишенные жизни.

Вот эти заголовки:

«Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Организованно закончить учебный год в сети политпросвещения», «Политическая учеба коммунистов», «Гениальное сталинское произведение», «Командирам производства – экономические знания», «Партийный кабинет», «Выше качество лекционной пропаганды», «Выше уровень партийной учебы». И так далее, и тому подобное…

«Статьи своего времени, ничего не скажешь, – вздыхает Яковлев, вспоминая это “творчество”. – Серые, как солдатское сукно, они не выходили за рамки официальных норм, были просто “правильными”, а часто – халтурными»[1].

Из таких вот «халтурных» статей и состояли на восемьдесят процентов полосы тогдашних газет.

Но и школу хорошую он прошел в редакции «Северного рабочего». Хорошую – для дальнейшей карьеры в разных партийных инстанциях, где требовалось быстро соображать, уметь грамотно излагать мысли (иногда свои, но чаще – начальственные), быть в меру циничным и исполнительным. Про цинизм он так написал: «Все это чувствовали, но никто не знал, как можно сделать по-другому. Да и не думали об этом»[2].

Статьи молодого журналиста Александра Яковлева в областной газете «Северный рабочий» (Ярославль) [ГА РФ]

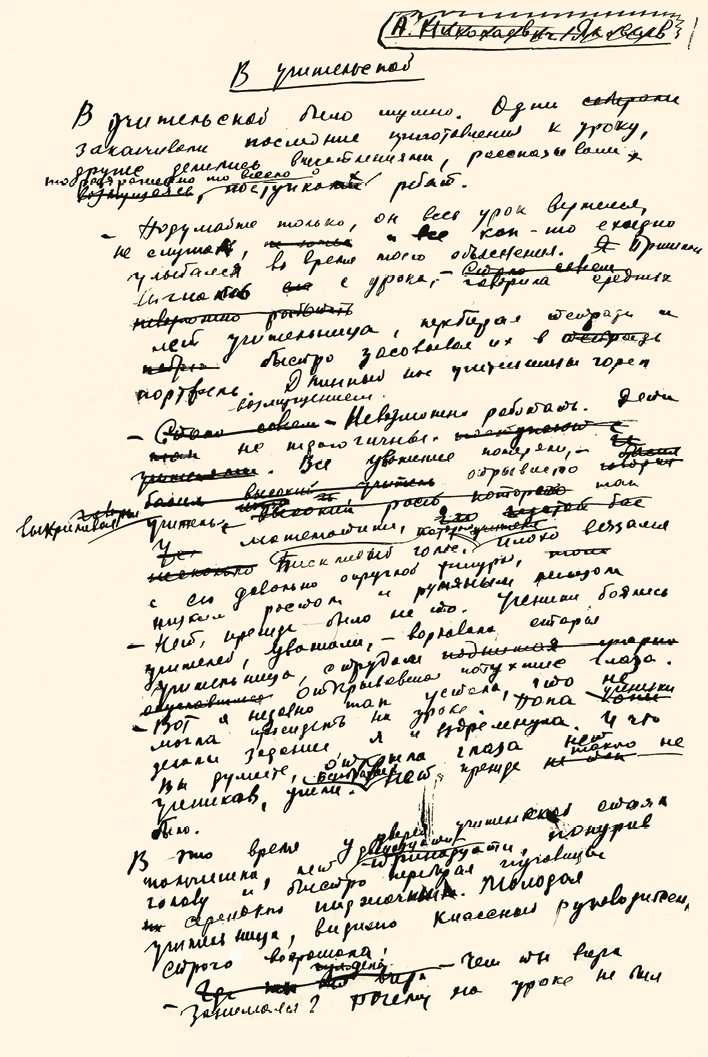

Отдушиной для Александра были попытки сочинять короткие рассказы или этюды – как правило, их сюжеты подсказывала сама жизнь: сделанные во время командировок наблюдения, записанные разговоры с людьми.

Вот один из таких этюдов, при всем своем художественном несовершенстве, он как раз показывает, что душа автора не зачерствела от бесконечного изготовления партийных агиток, употребления пустых и банальных слов.

В учительской[3]

В учительской было шумно. Одни заканчивали последние приготовления к уроку, другие делились впечатлениями, рассказывали то раздраженно, то весело о поступках ребят.

– Подумайте только, он весь урок вертелся, не слушал и все как-то ехидно улыбался во время моего объяснения. Пришлось выгнать с урока, – говорила средних лет учительница, перебирая тетради и быстро засовывая их в портфель. Длинный нос учительницы горел возмущением.

– Невозможно работать. Дети не педагогичны. Все уважение потеряли, – отрывисто выкрикивал учитель математики, писклявый голос которого плохо вязался с его довольно округлой фигурой, низким ростом и румяным лицом.

– Нет, прежде было не то. Ученики боялись учителей, уважали, – ворковала старая учительница, с трудом открывавшая потухшие глаза. – Вот я недавно так устала, что не могла просидеть на уроке. Пока ученики делали задание, я и вздремнула. И что вы думаете, открыла глаза, нет учеников, ушли. Безобразие. Нет, прежде такого не было.

В это время у дверей учительской стоял мальчишка лет двенадцати-тринадцати, понурив голову и быстро перебирая пуговицы серенького пиджачка. Молодая учительница, видимо классный руководитель, строго вопрошала:

– Чем ты вчера занимался? Почему на уроке не был?

Ученик молчал.

– Я тебя спрашиваю или нет? Будешь ты отвечать или нет? Говори, почему на уроках не был? Молчишь, лентяй! Прогульщик, – добавила учительница, отвернувшись, и бросила:

– Можешь идти домой, пока не скажешь, на уроки не пущу.

– Я братишку в больницу водил, – вдруг сказал мальчишка.

– А мать где же?

– Она тоже болеет.

– Врет он! Слушайте его! Сразу видно, что выдумывает! Как врать научились! – нервно выкрикнула рыжеволосая, растрепанная дама, лет 45, с ярко накрашенными губами и в длинном платье.

Мальчишка вскинул голову, удивленно посмотрел на говорившую и сказал спокойно и тихо:

– А вы меня врать еще не учили.

Затем повернулся и вышел из учительской. Из окна было видно, как он, снова опустив голову, медленно шел по улице. Мне показалось, что мальчик плачет.

– Вот смотрите!

– Вот как отвечать стали.

– Не место в школе таким.

– Пора дисциплину наводить.

– Довольно! Все только с учителя да с учителя!

Эти возгласы раздавались то в одном, то в другом углу учительской. Шумное возмущение было прервано звонком. Учителя, перебрасываясь отрывистыми фразами, расходились на уроки.

В следующую перемену завуч школы, бывшая свидетелем этого маленького события, как только учителя собрались, сказала им:

– Между прочим, товарищи, мальчик не лгал. Мать у него действительно больна и братишка тоже. Отец-то у них погиб на фронте. Вот он и ходил с братишкой в поликлинику. Пионервожатая сейчас пришла от них и рассказала. Вам бы, Мария Петровна, надо сходить к ним, – сказала завуч, обращаясь к учительнице, которая беседовала со школьником.

В учительской воцарилась неловкая тишина. У всех появилось дело, и было слышно, как скрипит перо, которым что-то усердно писал математик.

1949 г.

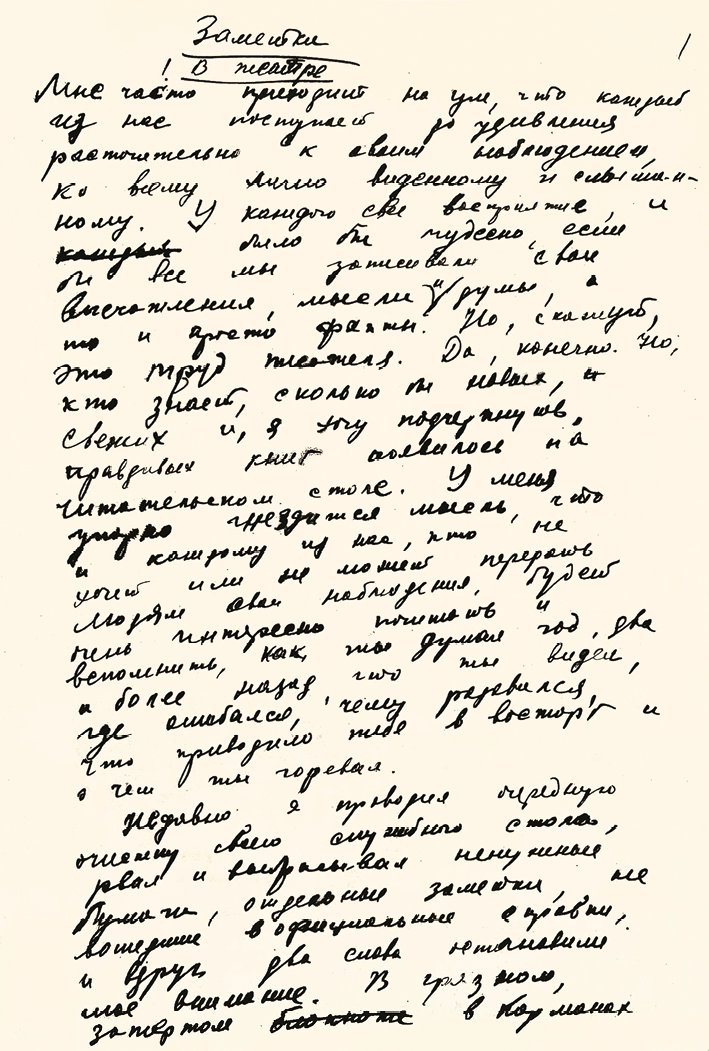

В личном архиве Александра Николаевича сохранились и другие листочки с такими же короткими рассказиками или этюдами. Про театр. Про болельщиков футбольного матча в провинциальном башкирском городке. Про войну.

И стихами он баловался, как и многие его сверстники в те годы.

Расторопного молодого журналиста, верно освещавшего пропаганду марксизма-ленинизма, оценили «наверху» и снова пригласили на работу в Ярославский обком КПСС, теперь на должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации. Отныне он ведал агитацией, то есть тем, чего (по его собственному признанию, сделанному позже) не существовало в природе. К счастью, это продолжалось недолго, уже в следующем 1951 году Александр был утвержден заведующим Отделом школ и высших учебных заведений обкома партии.

Статья А. Н. Яковлева

«В учительской»

[ГА РФ. Ф. 10063. Оп. 1. Д. 463]

Статья А. Н. Яковлева «Заметки. О театре»

[ГА РФ. Ф. 10063. Оп. 1. Д. 464]

В двадцать восемь лет стал партийным работником, входившим в «номенклатуру», иначе говоря, в правящий класс советской элиты.

Это сразу сказалось на многих сторонах его жизни. На материальной – к 1 500 рублей официальной зарплаты добавился конверт с 3 000 рублей, с которых не брали налоги и партвзносы, был тогда такой негласный «бонус» у номенклатуры. На административной – к члену бюро обкома отныне регулярно являлся представитель соответствующей службы местного управления КГБ с докладом об обстановке в учебных заведениях Ярославской области, настроениях профессоров и студентов, негативных тенденциях (например, сообщалась информация, полученная от агентуры, о тех, кто слушает по радио вражеские «голоса»).

Еще больше его позиции укрепились с избранием секретарем партийной организации обкома.

В будущем недруги поставят ему в вину: Яковлев совсем не знал жизни, он с младых ногтей стал партийным чиновником. И ведь это так. В отличие от других лидеров, призванных в годы перестройки на капитанский мостик, он действительно никогда не работал на производстве или в сельском хозяйстве. Не прошел школу комсомольских инициатив – всяких там ударных строек, целинных земель и пр. Был, правда, два года журналистом, но и там темы его статей, как правило, имели мало общего с реальной жизнью.

Зато прошагал по всем ступенькам партийно-номенклатурной лестницы: инструктор обкома, зам. зав. отделом, зав. отделом, инструктор ЦК, зав. сектором, зам. зав. отделом, зав. отделом, секретарь ЦК, член Политбюро.

В этом смысле его судьбу можно считать уникальной.

В начале 1953 года его вызвали в Москву, на Старую площадь, на этот раз, чтобы сделать предложение – из тех, от которых отказываться не принято. После короткого собеседования сказали: «Есть мнение пригласить вас на работу в Отдел школ Центрального Комитета».

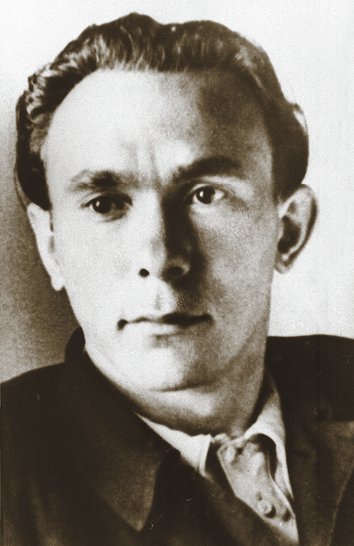

Александр Яковлев Начало 1950-х

[Личный архив А. Н. Яковлева]

Конечно, он согласился, не раздумывая. И коллеги в Ярославле отнеслись к этому одни с уважением, другие с завистью, но все с пониманием («хороший трамплин для карьеры»). Только мать была против: «Лексан, не езди туда, скажи, что у тебя ребенок маленький». Мать боялась отпускать его далеко от родительского дома.

В Инстанции как раз в то время было принято решение укрепить аппарат свежими кадрами с мест. Заведующий отделом В. Н. Дербинов в январе 53-го представил секретарю ЦК Н. А. Михайлову отобранных кандидатов, их было семь человек, последним в этом списке значилась фамилия Яковлева.

Все семеро имели высшее педагогическое образование, кто десять лет, а кто и дольше состоял в партии, трое заведовали профильными отделами обкомов, остальные хорошо зарекомендовали себя в системе народного просвещения, один представлял Академию педагогических наук.

Анкетные данные Яковлева были безупречны. Просто на редкость идеальны для того, чтобы, пройдя через сито всех проверок, получить должность в Москве.

Из крестьян. Фронтовик. Выпускник педагогического института. Слушатель Высшей партийной школы. Без замечаний одолел все ступени партийно-номенклатурной лестницы в Ярославском обкоме – от инструктора до заведующего отделом. Секретарь парторганизации обкома. Орденоносец. Женат, имеет сына и дочь.

Собственно говоря, до определенной поры именно это – его идеальные, без сучка и задоринки, анкетные данные – и было залогом движения вверх.

В записке, представленной Дербиновым руководству, говорилось: «После решения вопроса о замене т. Яковлева нами будет внесено в Секретариат ЦК КПСС предложение об утверждении его инструктором Отдела школ ЦК КПСС»[4].

Правда, как часто бывает в реальной жизни, в последний момент вся эта кадровая конструкция едва не рухнула под напором неожиданных обстоятельств.

27 февраля Яковлев в числе других был приглашен в Москву на большое совещание заведующих отделами школ обкомов и крайкомов партии.

Время было мутное, неопределенное. Чутко уловив поступивший от Сталина сигнал по поводу необходимости борьбы с «космополитами», шустрые партийцы из разных ведомств, республик и областей завалили Центральный комитет доносами о наличии таких «вредителей» и их «преступной деятельности».

Характерным в этом отношении является анонимное письмо, поступившее на имя секретаря ЦК Г. М. Маленкова и расписанное им в Отдел школ – то ли для сведения, то ли для реагирования. На том совещании в ЦК один из функционеров цитировал его. Авторы доноса, «старые партийцы-педагоги», обрушились на Министерство просвещения, Академию педагогических наук и профильные научно-исследовательские институты, утверждая, что это «своеобразный оазис для космополитов, которые здесь чувствуют себя, как рыба в воде»[5].

По мнению анонимщиков, Минпрос, Академия педнаук и подведомственные им НИИ сплошь «заражены» исключительно «космополитами» (читай – евреями), а русскому человеку жизни там не дают.

Для выходца из ярославской глубинки Яковлева все это было в диковинку. Он и слово такое – «космополиты» – первый раз услышал только в прошлом году. При обстоятельствах очень примечательных. Яковлева тогда вызвали в Москву, в Комитет партийного контроля – существовала такая структура на Старой площади, своеобразная внутренняя контрразведка, партийное «гестапо», как шутили втихаря смельчаки. Возглавлял КПК старый большевик М. Ф. Шкирятов, о котором в аппарате ходила дурная слава, уж больно суров был Матвей Федорович ко всем, кто отступал от «ленинских норм партийной жизни».

Матвей Федорович Шкирятов

1 января 1938

[ТАСС]

Когда Александр зашел к нему в кабинет, Шкирятов хмуро сообщил, что на заведующего Отделом школ Ярославского обкома поступил сигнал: не проявляет данный товарищ должной активности в борьбе с засильем «космополитов», особенно в Ярославском медицинском институте.

Яковлев не сразу понял, о чем или о ком идет речь. А Шкирятов между тем сурово продолжал:

– Вы, молодой человек, видимо, не понимаете линию партии на современном этапе, способствуете развитию космополитизма.

И закончил с явной угрозой:

– Пока идите. Будем решать, что с вами делать.

В переводе с партийного на человеческий язык это означало как минимум снятие с должности. А то и исключение из партии.

Яковлев понуро похромал к двери, но уже у самого выхода из кабинета Шкирятов окликнул его снова:

– Почему прихрамываешь?

Перед отправкой на фронт

Февраль 1942

[Из архива Л. Шерстенникова]

– Фронтовое ранение.

– А где воевал?

Когда Александр рассказал про морскую пехоту, про Волховский фронт, главный партийный инквизитор смягчился, опять пригласил к столу, стал говорить о коварстве врагов, которые со всех сторон окружают Страну Советов, о том, что надо сохранять бдительность. В итоге отпустил с миром.

Яковлев тогда про евреев имел очень смутное представление, для него люди делились на хороших и плохих, на тех, кто не предаст в трудную минуту, не дрогнет под напором обстоятельств, и на тех, кто более всего дорожит собственной шкурой. А тут сидел на совещании, слушал докладчика, который гвоздил «космополитов», словно это инопланетяне какие-то, враги русского человека. Откуда они взялись в нашей жизни? И что с ними делать?

Если верить партии и газете «Правда», то «космополиты» в среде медицинских работников вели враждебную работу по отношению к руководителям нашего государства, неправильно их лечили. Теперь руководство требует разоблачать подобных врагов на других участках.

– Такие сигналы, – потрясал анонимкой докладчик на совещании, – нельзя оставлять без внимания. Ведь товарищи выражают тревогу относительно кузницы педагогических кадров, засоренной сегодня враждебными элементами.

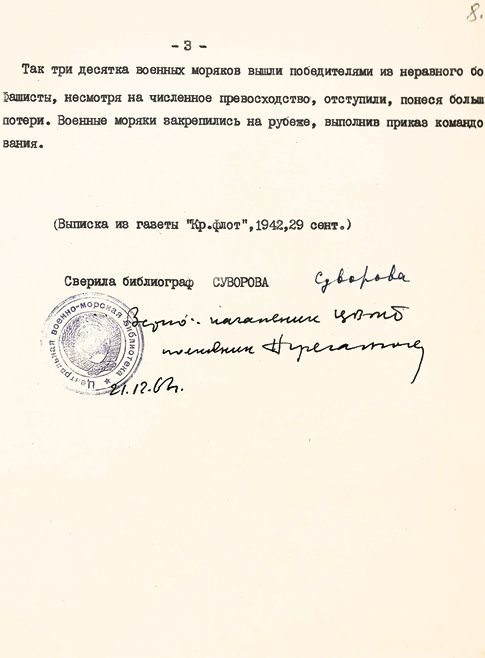

Статья из газеты «Красный Балтийский флот», которая рассказывает о боевой службе морпеха А. Яковлева

24 сентября 1942

[Из открытых источников]

В доказательство он зачитал самые выразительные места из письма «старых партийцев-педагогов»:

«Скучает и давно скучает эта Академия о настоящем большевистском руководителе».

«Здесь русских всячески выживают под разными предлогами и не пускают ни в аспирантуру, ни в научные сотрудники».

«Нужно подумать о подыскании умного, способного и энергичного министра и президента Академии педагогических наук, причем таких, которые могли бы соответствовать требованиям нашей бурно текущей жизни».

«Нужно очиститься от этой космополитической нечисти и дать дорогу новым молодым и патриотическим силам, которых, несомненно, у нас сейчас вполне достаточно».

«Желая последовать патриотическому примеру доктора Тимашук, мы сигнализируем Вам о наших вопиющих недостатках и просим срочно их устранить»[6].

Про Лидию Федосеевну Тимашук тогда узнала вся страна. Это она сигнализировала «органам» о неправильном лечении соратника вождя А. А. Жданова и тем самым способствовала разоблачению заговора «врачей-убийц». Газета «Правда» в те дни так рассказывала о Тимашук: «Она помогла сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших белый халат врача для умерщвления советских людей. Весть о награждении Л. Ф. Тимашук высшей наградой – орденом Ленина – за помощь в разоблачении трижды проклятых врачей-убийц облетела всю нашу страну. Лидия Федосеевна стала близким и дорогим другом для миллионов советских людей»[7].

Если «Правда» такое пишет, значит, действительно надо быть начеку. Кругом враги. И совсем не исключено, что они засели в Министерстве просвещения, в Академии педагогических наук.

Совещание в ЦК закончилось 3 марта, а еще через день в ходе совместного заседания пленума ЦК, Совмина и Президиума Верховного Совета СССР были изрядно перетряхнуты руководящие органы Центрального комитета. Свой пост потерял и тот самый Н. А. Михайлов, который вел новые назначения в подведомственном ему Отделе школ. Как правило, в таких случаях все бумаги, связанные с кадровыми предложениями, возвращались обратно.

Поздно вечером того же дня, 5 марта, скончался И. В. Сталин. Стало ясно, что в ближайшее время Центральному комитету будет явно не до кадровых изменений во второстепенном Отделе школ.

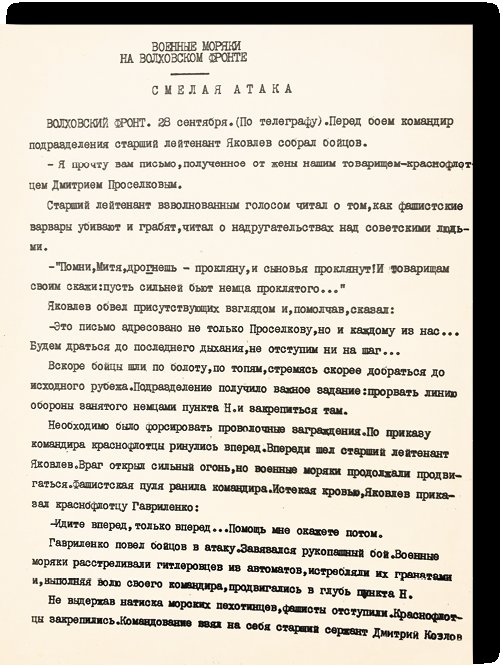

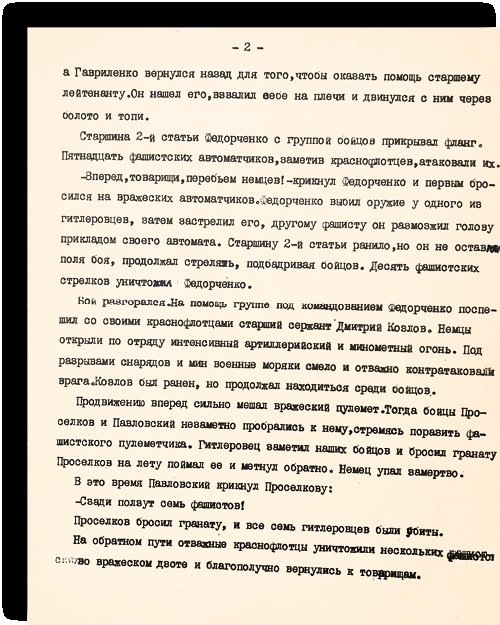

Статья «Военные моряки на Волховском фронте. Смелая атака», опубликованная в газете «Красный флот»

29 сентября 1942

[Из открытых источников]

Но и это еще не все: «К тому же именно “наследник” Н. А. Михайлова в ЦК комсомола А. Н. Шелепин в конце февраля представил в ЦК критический меморандум о положении дел в сельских школах Ярославской области»[8]. А кто отвечал в обкоме за школы Ярославской области? А. Н. Яковлев. Значит, быть ему крайним.

То есть тогда, в самом начале марта 53-го, звезды расположились самым неблагоприятным образом для карьеры нашего героя.

Тем не менее, как ни странно, в итоге все образовалось. То самое «предложение об утверждении его инструктором» было внесено, и 13 марта 1953 года, сразу после похорон вождя, Секретариат ЦК в своем новом составе утвердил кандидатуру А. Н. Яковлева.

Вообще-то этот день, 13 марта 1953 года, вошел в историю СССР по другой, более существенной тогда причине: один из главных наследников Сталина Георгий Максимилианович Маленков вдруг обратился в Президиум ЦК с просьбой об освобождении его от обязанностей секретаря ЦК. Маленков объяснил свое ходатайство тем, что намерен целиком сосредоточиться на деятельности председателя Совета министров.

«Таким образом, в Советском Союзе ненадолго произойдет определенное разделение партийных и государственных властей и их функций. Преувеличивать значение этого размежевания, однако, не стоит», – писал в своей книге о Маленкове известный российский историк А. Сорокин[9].

Почему не стоит? Да потому, что это разделение носило тогда формальный характер, на деле же и сам глава правительства, и его замы оставались членами Президиума ЦК КПСС со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Зато другой секретарь ЦК Н. С. Хрущев умело воспользовался тем, что его главный конкурент на наследование престола сосредоточился на решении хозяйственных вопросов, и теперь Никита Сергеевич быстро и грамотно подмял под себя Центральный комитет.

Как наш герой пережил смерть Сталина? Сам Александр Николаевич Яковлев скупо пишет об этом: «Ярославль затих. Улицы опустели. Собралось бюро обкома партии. Все молчали. Всхлипывала Лида Жарова, секретарь горкома партии. Кто-то еще. У всех одно на уме: как будем жить дальше? Казалось, что жизнь закончилась – настолько все были оболванены»[10].

Ну, про «оболванены» он написал спустя почти полвека. А тогда, судя по всему, он и сам наряду с соратниками скорбел вполне искренно. Хотя и недолго. Потому что уже через несколько дней последовали непростые хлопоты: переезд в Москву, обустройство на новом месте, другая, гораздо более ответственная работа.

Отдел школ ЦК КПСС, инструктором которого стал Яковлев, не раз подвергался различного рода реконструкциям и переименованиям. В аппарате он не считался ключевым, «политико-образующим»: «Второстепенность Отдела объяснялась тем, что народное образование по конституциям СССР 1924 и 1936 гг. относилось к компетенции союзных и автономных республик. Эта местная национальная юрисдикция надолго останется одним из немногих атавизмов ленинской национальной политики. Так, союзно-республиканское Министерство просвещения СССР будет создано только 1 августа 1966 г., то есть на 50-м году советской власти»[11].

Сначала, в январе 1932 года, в составе Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) был создан сектор народного образования и просвещения. Затем, спустя три года, появился самостоятельный отдел, впрочем весьма малочисленный. Его заведующий в годы войны Н. Н. Яковлев жаловался секретарю ЦК Г. М. Маленкову: «В аппарате Отдела школ ЦК ВКП(б) в настоящее время работает всего 6 человек. Не утверждена структура Отдела. До войны считалось пять секторов, но они не были утверждены…»[12]

Накануне нового 1951 года Политбюро в очередной раз преобразовало Отдел школ, выделив его из состава Отдел агитации и пропаганды. Теперь в структуре отдела было четыре сектора – школ РСФСР, школ союзных республик, педагогических учебных заведений и научных учреждений, сектор учета. Казалось бы, структура утверждена, причем она соответствовала тогдашним понятиям территориально-ведомственной стратегии «партийного руководства». Но не прошло и двух лет, как грянуло новое преобразование.

31 декабря 1952 года (обратите внимание на дату! – работали и в самый канун Нового года, и сразу после него) Секретариат ЦК утверждает другую структуру, теперь вместо секторов вводятся подотделы: инструкторский, учебной литературы, педагогических учебных заведений и научных учреждений, секретариат.

Именно в инструкторский подотдел и пришел работать вчерашний провинциал Яковлев. Ему поручили курировать десять областей центральной части России, Академию педагогических наук, а также преподавание истории и иностранных языков.

Вначале старожилы отдела приняли его настороженно. В их глазах невольно читался вопрос: это что за выскочка такой? Или лапу мохнатую имеет, или из органов? Александру не было еще и тридцати лет – в таком возрасте попасть в число «номенклатуры» редко кому удавалось. Какое-то время он даже считался самым молодым инструктором в аппарате ЦК. Но постепенно отношение к новичку менялось. Спокойный, рассудительный человек. Перед начальством шею не гнет. Черновой работы не боится. Бумаги составляет грамотно и быстро. И с чувством юмора у него все хорошо.