Полная версия

Мифы Западной Сибири. От Оби и Алтайских гор до Старика-филина и Золотой бабы

Татьяна Муравьева

Мифы Западной Сибири. От Оби и Алтайских гор до Старика-филина и Золотой бабы

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Муравьева Т., 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *

Предисловие

Эта книга посвящена мифологии народов Западной Сибири: хантов, манси, ненцев, энцев, селькупов, кетов, алтайцев и шорцев.

«Сат менкв» (место семи духов) – деталь экспозиции «Культовые места народов сибирской тайги» музея-заповедника «Томская писаница».

akimov konstantin / Shutterstock / ГАУК Музейзаповедник «Томская писаница»

Западная Сибирь простирается от Уральских гор до Енисея, от Северного Ледовитого океана до возвышенностей Казахского мелкосопочника. Ее основная территория расположена на обширной, сильно заболоченной Западно-Сибирской равнине, разделенной Сибирскими Увалами пополам. К юго-востоку равнинный рельеф переходит в предгорья Алтая и Алтайские горы.

Север Западной Сибири представляет собой тундру, которая постепенно сменяется тайгой, а тайга – степью. Западная Сибирь богата водными ресурсами: на ее территории насчитываются тысячи рек и около миллиона озер. Главная река – Обь, берущая начало в Алтайских горах и впадающая в Карское море. Все народы, живущие по берегам Оби и ее многочисленных притоков, почитают ее священной.

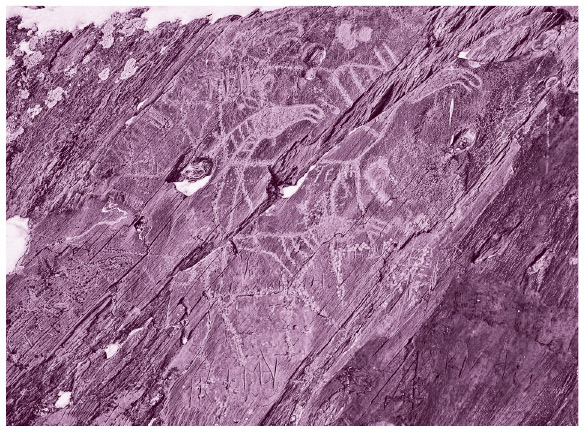

Томская писаница. Плоскость № 4.

Serg Zastavkin / Shutterstock / ГАУК Музей-заповедник «Томская писаница»

Люди начали заселять Западную Сибирь в эпоху верхнего палеолита. На берегах реки Томи древние обитатели края оставили выдающиеся произведения наскальной живописи – так называемые писаницы, изображения, которые выбивались на поверхностях скал, обращенных к реке. Самая известная из них, Томская писаница, состоит из трехсот с лишним изображений. В их числе животные – преимущественно лоси – и водоплавающие птицы, издавна почитавшиеся священными, а также различные фантастические существа – возможно, какие-то неизвестные боги и духи. Таким образом, как предполагают многие исследователи, писаницы содержат сведения о мифологических представлениях предков современных народов Западной Сибири. Эти изображения создавались на протяжении многих поколений: одни датируются каменным веком, другие – эпохой бронзы, третьи – эпохой железа.

Значительно мифологизирована одна из самых знаменитых археологических находок, сделанная в южной части Горного Алтая на плоскогорье Укок. Это захоронение так называемой Алтайской принцессы, обнаруженное при раскопках могильника Ак-Алаха – 3 в 1993 году. «Алтайская принцесса» – молодая женщина, жившая приблизительно 2500 лет тому назад. Она была похоронена под высоким курганом в деревянной колоде, заполненной льдом, благодаря чему тело достаточно хорошо сохранилось. Подобные «ледяные могилы» не редкость на Алтае.

«Принцесса» лежала на правом боку в позе спящей, одетая в белую шелковую рубаху, темно-красную шерстяную юбку и меховую шубу. Ее волосы были уложены в сложную прическу с добавлением шерсти и войлока, головной убор достигал в высоту почти метра. На руках от плеча до кисти сохранились татуировки. Установлено, что женщина умерла от тяжелой болезни, ее тело забальзамировали. Вместе с ней под курганом были захоронены шесть коней, что свидетельствует о высоком статусе умершей. Однако специалисты считают, что титул принцессы стал применяться по отношению к ней произвольно: скорее всего, она была жрицей или шаманкой.

После обнаружения захоронения «принцесса» стала объектом современного мифотворчества. Хотя, согласно генетическому анализу, по происхождению она ближе к селькупам и кетам (коренным обитателям Красноярского края), нежели к алтайцам, народная молва отождествила ее с героиней алтайского эпоса, защитницей алтайской земли девой-воительницей Очи-Бала, а также с «Белой госпожой» Ак-Кадын, стоящей на страже у врат подземного мира и не пускающей зло в мир живых. Широкое распространение получили легенды о том, что «принцесса» может отомстить людям за разорение своей могилы.

На основе черепа «принцессы» был выполнен ее портрет-реконструкция, один экземпляр которого хранится в Новосибирском музее, второй передан Обществу национального возрождения Алтая, третий находится в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Сами останки на протяжении нескольких лет исследовались в лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, в настоящее время они хранятся в Национальном музее Горного Алтая им. А. В. Анохина в Горно-Алтайске.

С Западной Сибирью связано предание о загадочной Золотой бабе – богине, чье святилище, предположительно, находилось где-то в нижнем течении Оби. Удивительно, но в старину слухи о нем распространились едва ли не по всему миру. В середине XVII века голландский путешественник Николаас Витсен писал: «С давних пор говорили в Европе и других местах, что жители и народы на реке Обь поклоняются статуе, называемой Злата баба, что значит “золотая старуха”, и считают ее своею богиней»[1].

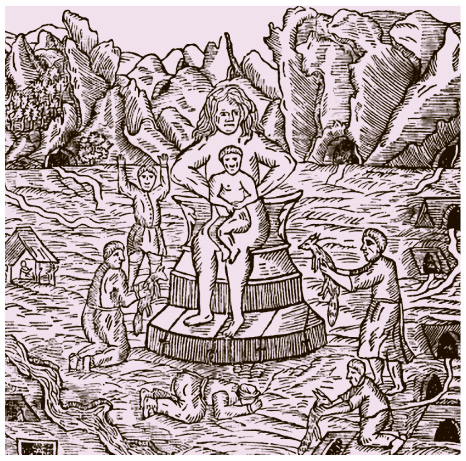

Золотая баба – одно из воплощений богини-матери, древнейшего божества, почитаемого всеми народами мира как олицетворение плодородия и жизненной силы. По преданию, ее идол действительно был отлит из чистого золота и представлял собой изображение женщины с ребенком или двумя детьми на коленях. Насколько известно, никто из писавших об этом идоле не видел его своими глазами, а пересказывал чужие слова. Тем не менее описания в основном совпадают, так что с большой долей вероятности их можно считать достоверными.

По некоторым сведениям, когда-то Золотая баба находилась в Пермской земле, но, когда в XIV веке началось массовое крещение пермян, жрецы переправили ее за Уральские горы в землю хантов и манси. Согласно мансийскому преданию самая сильная шаманка-манси почему-то попыталась задержать процессию и тогда Золотая баба издала столь оглушительный крик, что горы покачнулись, а шаманка упала на землю и окаменела. Одна из вершин Уральских гор действительно напоминает лежащую женщину, и местные жители верят, что это и есть та самая шаманка.

Золотая баба. 1578 г.

Wikimedia Commons

Место, где теперь располагалось святилище, было окружено глубокой тайной, поскольку золотой идол со временем начал привлекать к себе внимание любителей легкой наживы и искателей сокровищ. Однако все попытки добыть Золотую бабу заканчивались неудачей: жрецы неусыпно охраняли ее, хотя, по слухам, она могла защитить себя сама. Осталось немало рассказов о том, что, если кто-нибудь пытался приблизиться к ней с недобрыми намерениями, она мгновенно исчезала или же грабителю слышался такой страшный крик, что он в ужасе бежал прочь или бросался с обрыва в Обь.

Искали Золотую бабу и христианские миссионеры – с целью искоренить язычество. В начале XX века для этого была даже создана специальная «Инструкция Кондинской миссии», однако их старания тоже оказались безуспешными.

В настоящее время предполагают, что святилище находилось на острове, который ушел под воду после строительства гидростанции на Оби. Тем не менее Золотая баба продолжает будоражить наше воображение. Ей посвящены и серьезные исследования, и популярные статьи, и полные фантастических домыслов мистические эссе, и приключенческие повести.

Собирать и исследовать мифы, предания и легенды народов Западной Сибири систематически начали в XIX веке. Одними из первых на это поприще ступили побывавшие в 1840-х годах в землях хантов и манси выдающийся финский лингвист Матиас Кастрен и венгерский ученый Антал Регули. В 1880-х годах большой этнографический и фольклорный материал собрал статистик, член Русского географического общества С. К. Патканов, направленный в Западную Сибирь для исследования быта населяющих ее народов. В советское время их дело продолжили Б. О. Долгих, Н. П. Дыренкова, А. А. Попов, Е. А. Алексеенко и многие другие. Бесценным собранием подлинных мифологических текстов стало многотомное академическое издание «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», подготовленное сектором фольклора народов Сибири Института филологии Российской академии наук. Оно выходит с 1990 года и на сегодня насчитывает более 30 томов.

Поскольку наша книга рассчитана на широкий круг читателей, все мифы и мифологические сказки (за исключением особо оговоренных) даются в литературном пересказе автора, но основываются на полевых записях, сделанных разными исследователями.

Часть I. Мифология обских угров

Обские угры – ханты и манси – родственные народы, живущие к востоку от Уральского хребта, по берегам Оби и ее притоков. Хантыйский и мансийский, вместе с венгерским, составляют угорскую группу финно-угорских языков. В настоящее время численность хантов – чуть больше 30 тысяч человек, манси – 12 тысяч.

Значение самоназвания народа «ханты» не установлено. Его пытались перевести как «ханские люди», «люди с реки Конды» и др. Сейчас наиболее вероятной считается гипотеза, что оно образовалось от корня, означающего «человек». Самоназвание «манси», предположительно, означает «говорящие люди». В дореволюционной России хантов называли остяками, а манси – вогулами.

Природа края, где живут обские угры, величественна и сурова. Свыше полугода на земле лежит двухметровый снеговой покров, а каждое лето реки Обь, Иртыш и их притоки разливаются, затопляя окрестности на десятки километров. В лесах преобладают хвойные деревья: кедр, сосна, лиственница.

Обские угры издревле вели оседлый образ жизни, охотились и ловили рыбу. Охотники начинали «лесовать» с конца сентября, когда выпадал первый снег. А весной, когда вскрывались реки, люди переселялись из своих зимних жилищ на берега рек и озер в летние шалаши и до осени ловили рыбу и охотились на птиц.

Оленей обские угры держали в небольшом количестве и использовали только в качестве транспортного средства. Особые столбы для их привязи, установленные перед каждым домом, были характерной чертой хантыйских и мансийских селений и украшались резными изображениями мифологических персонажей, животных и птиц.

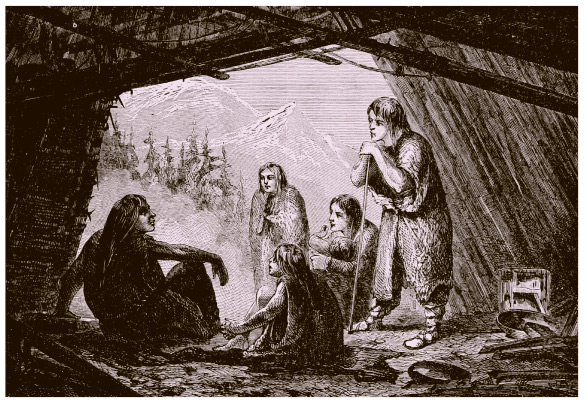

Зимними жилищами у хантов и манси служили невысокие рубленные из бревен дома с очень пологой двускатной крышей. Вход в них у хантов ориентировался в сторону реки, у манси – на юг. В углу, справа или слева от входа, располагался чувал – очаг, который складывали из жердей, обмазанных глиной. Он служил и для отопления, и для освещения жилища.

Д. Браже. Хижина остяков. 1897 г.

Ridpath, John Clark. Ridpath’s history of the world; being an account of the ethnic origin, primitive estate, early migrations, social conditions and present promise of the principal families of men. New York, Merrill & Baker, 1897 / Wikimedia Commons

Мифология обских угров сложна и богата. Поскольку ханты и манси очень близки друг к другу по культуре, образу жизни, верованиям, многие мифологические представления у них общие.

Как и у большинства народов, вселенная в мифологии обских угров делится на три самостоятельных мира: Верхний – небо, Средний – земля и Нижний – подземное царство. Верхний и Нижний миры, в свою очередь, состоят из отдельных ярусов, и некоторые из них носят очень образные наименования. Так, в Верхнем мире есть «сосновое болото середины неба», «хребет березовой коры середины неба» и «море середины неба», а в Нижнем – «мир вышиной с хорей»[2] и «мир вышиной с собачий хвост».

Владыка Верхнего мира – небесное божество Нуми-Торум, Среднего – богиня земли Калтась-ими (ханты) или Калтащ-эква (манси), Нижнего – повелитель злых духов Кынь-лунк (ханты) или Куль-отыр (манси). Эти три божества стоят во главе пантеона, и специалисты-мифологи обычно называют их «триадой».

Прародителем богов был Нуми-Курыс у хантов или Корс-Торум у манси. О нем почти ничего не известно, поскольку еще в незапамятные времена он передал свою власть Нуми-Торуму и удалился на покой на «Верхнее небо».

Особым почитанием у обских угров пользовался младший сын Нуми-Торума, бог – покровитель человеческого рода. Ханты называют его Мир-сэвити-хо, манси – Мир-суснэ-хум, что означает «Владыка, наблюдающий за миром». Однако в различных мифологических рассказах он может выступать и под другими именами: Торум-пух («Сын бога»), Сорни-орт («Золотой князь»), Орт-лунк («Князь-дух») и др. В сказках он предстает в сниженном варианте: там сын Великого бога изображается как ловкий плут, хитростью побеждающий злых духов и своих недоброжелателей. В качестве сказочного персонажа он зовется Ими-хиты («Бабушкин внук») у хантов или Эква-пырищ («Сын матери») у манси. Можно предположить, что эти нейтральные прозвища намекают, что его божественное имя в данном случае является тайной.

Кроме богов обские угры почитали многочисленных духов, связанных со стихиями и различными природными явлениями. Манси известны злые духи кули и добрые пупыги, у хантов все категории духов называются лунг или тонг.

К мифам ханты и манси относились как к священным сказаниям. Исполнялись они в торжественной обстановке, сказитель облачался в нарядную одежду, перед ним выкладывались священные предметы. Слово воспринималось хантами как могучая магическая сила. Традиционная формула, с которой герой хантыйского фольклора обращается к пришельцу: «Кто тебя напел сюда, кто насказал сюда?»

Несмотря на сходство хантыйской и мансийской мифологии, между ними имеются и различия. По мнению исследователей, хантыйские мифы сохранили более архаичную форму, в них бушуют «более суровые палеосибирские ветры», тогда как в мансийских ощущается «слабый европейский ветерок»[3].

Глава 1. Ханты

Как появился мирБольшинство народов мира представляли первобытный хаос в виде бескрайнего водного пространства – Мирового океана, посреди которого так или иначе возникает земля. В наиболее древнем хантыйском мифе землю создает птица люля. Она ныряет и приносит со дна океана комочек земли, он разрастается и превращается в земную твердь.

Мотив сотворения мира водоплавающей птицей известен многим народам, поскольку она издавна почиталась как особое существо, способное перемещаться по всей многоярусной вселенной: она летает по небу и может общаться с небесными божествами и духами; она плавает по воде – а водоемы считались порталами в Нижний, подземный мир; наконец, она живет на земле, в обычном человеческом мире.

В мифах более позднего происхождения птица действует уже не по собственной инициативе, а по велению бога Нуми-Торума или же он сам непосредственно выполняет функции бога-творца.

В ряде мифов в сотворении мира, кроме Нуми-Торума, принимает участие его брат и одновременно противник – Кынь-лунк.

Божественные братья-антагонисты встречаются в мифах очень многих народов. Один олицетворяет положительное начало, другой – отрицательное. В хантыйской мифологии злой и завистливый Кынь-лунк старается всячески навредить брату и испортить его творение. По вине Кынь-лунка на земле возникают неровности рельефа, вредоносные насекомые и пресмыкающиеся, болезни, ядовитые растения и т. д. В одном из мифов рассказывается, что, сотворив землю, уставший Нуми-Торум лег и заснул. Кынь-лунк, снедаемый злобой, решил сбросить спящего в море и потащил его к воде. От этого земная поверхность покрылась холмами и оврагами. Однако Кынь-лунку не удалось осуществить свой замысел: земля стала расти и наконец достигла своих нынешних размеров. Так что Кынь-лунк, как ни старался, не смог дотащить Нуми-Торума до берега моря.

Нуми-Торум рассердился на брата за его козни и по Млечному Пути ушел на небо, а Кынь-лунк отправился под землю и стал владыкой Нижнего мира.

Интересен хантыйский миф, в котором Нуми-Торум олицетворяет собой всеобъемлющее, но довольно абстрактное вселенское начало, а реальный мир создают его отец Нуми-Курыс и сын Торум-пух. Изначальные времена в этом мифе описаны так: «Не было ни земли, ни воды, был только один Нуми-Торум». Однако дальше его абстрактный образ приобретает конкретные, даже бытовые черты: «Был у Торума дом в воздухе; на расстоянии трех аршин от дверей лежала доска, и только по этой доске ходил Торум, когда он выходил из дома»[4].

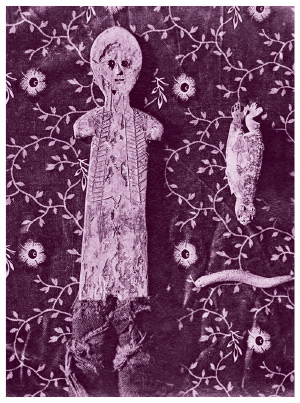

Деревянные идолы. Ханты. XX в.

ГАУК НСО «НГКМ»

Однажды сидел Нуми-Торум в своем золотом дворце на мягких шкурах и размышлял. Вдруг сверху упала капля воды, чистая и прозрачная. Превратилась капля в красивую девушку и поселилась с Нуми-Торумом, стала его женой. Вскоре у них родился сын – Торум-пух.

Начал Торум-пух расти не по дням, а по часам, и вот уже встал он на ноги, вышел из дома и принялся ходить по преддверной доске. Мать крикнула ему из окна: «Осторожнее, сынок, не упади!» – «Не упаду!» – крикнул в ответ Торум-пух.

Но тут неведомая сила подняла его и унесла наверх, на самое дальнее небо, туда, где обитал его дед – старый Нуми-Курыс.

Спрашивает Нуми-Курыс внука: «Как поживаешь?» Отвечает Торум-пух: «Ничего, хорошо живу». Спрашивает Нуми-Курыс: «А скажи, есть ли внизу что-нибудь, кроме дома твоего отца?» Отвечает Торум-пух: «Не знаю. Я вниз смотрел – там просторно и пусто, а кроме этой пустоты, ничего не видать».

Говорит тогда Нуми-Курыс: «Дам я тебе пригоршню земли; когда вернешься домой, встань на преддверную доску и сбрось эту землю вниз». Смотрит Торум-пух – а он уже стоит на преддверной доске у дверей отцовского дворца, и в руках у него земля. Бросил он ее вниз, как велел ему дед, и наутро увидел, что внизу уже нет пустоты, а раскинулась широкая земля.

Стал Торум-пух просить отца, чтобы тот разрешил ему на земле побывать. «Ладно, – говорит Нуми-Торум. – Если хочешь, отправляйся». Принес он золотую люльку, посадил в нее сына и на длинных веревках спустил. Стал Торум-пух выбираться из люльки, но едва коснулся ногой земли, как почувствовал, что она вовсе не твердая, а вязкая, будто болотная трясина. Убрал Торум-пух поскорее ногу обратно и крикнул отцу, чтобы тот поднимал его на небо, а там сказал родителям: «Непригодна земля для жизни».

Но мать покачала головой: «Подожди, сынок, так говорить. Завтра я спущусь вместе с тобой и сама посмотрю, какова земля. Может, ты и ошибся».

На другое утро снова спустил Нуми-Торум на землю золотую люльку, на сей раз с женой и сыном. Едва коснулась люлька земли, мать Торум-пуха легко, будто птица, спрыгнула вниз и сразу же угодила в трясину. Пошла трясина кругами, в один миг затянула женщину в свои глубины и сомкнулась над ее головой.

Громко зарыдал Торум-пух. Услыхал это Нуми-Торум, скорее поднял люльку на небо, стал спрашивать, что случилось. Отвечал Торум-пух сквозь слезы: «Матушка погибла в болоте!» А Нуми-Торум вдруг засмеялся: «Не плачь, сынок. Матушка жива и здорова». И правда, стоит мать рядом с отцом и, улыбаясь, смотрит на сына. Удивился Торум-пух: «Как же так? Ведь я своими глазами видел, как тебя в трясину затянуло!» А мать ответила: «Я жива, но когда появятся на земле люди, то они, прожив свою жизнь, станут умирать, и дети будут оплакивать родителей, как ты оплакивал меня».

Прошло время, снова спустился Торум-пух на землю. Смотрит – земля затвердела, можно уже по ней ходить, и подумал: «Надо обустроить землю так, чтобы на ней могли жить люди».

Взрастил Торум-пух густые леса, сотворил светловодные реки, населил леса пушистыми зверями, пустил в реки серебристых рыб.

А потом взял глину и слепил из нее первых людей – мужчину и женщину, вдохнул в них жизнь и сказал: «Вы будете жить на земле». Научил их Торум-пух шить одежду и строить жилища, охотиться и ловить рыбу, добывать огонь и варить пищу.

От этих людей и пошел на земле человеческий род. А Торум-пух на веки вечные стал его покровителем и защитником.

Как уже говорилось, Торум-пух – одно из имен Владыки, наблюдающего за миром, бога – покровителя человеческого рода. Исследователи полагают, что мифы, в которых Торум-пух является единственным сыном Нуми-Торума, относятся к числу самых древних. В более поздних он назван седьмым, младшим сыном Великого бога. В одном из таких мифов Нуми-Торум предстает в несвойственной ему роли грозного, карающего божества, а Торум-пух спасает человечество от его гнева.

Было у Нуми-Торума шестеро сыновей. И вот родила жена ему седьмого, последнего сына. Посмотрел Нуми-Торум на него и сказал жене: «Запри его в круглом каменном доме – пусть растет он там, скрытый ото всех, а когда придет время, я сам выпущу его на волю».

Отнесла жена младенца в каменный дом, затворила тяжелую дверь, заперла снаружи на крепкий замок. Остался Торум-пух, сын Торума, один. Много ли времени прошло, мало ли, но однажды провел Торум-пух рукой по лицу и подумал: «Я уже взрослый, у меня растет борода, а сижу взаперти, никого не вижу, и никто не видит меня. Отец сказал, что выпустит меня отсюда, когда придет время. Но минуло уже столько лет, и, может быть, он давным-давно умер?»

Поднялся молодой Торум-пух на ноги, толкнул плечом каменную стену. Развалилась стена на куски. Вышел Торум-пух на волю, на свежий воздух, увидел совсем близко сияющее солнце, а возле солнца золотой дворец своего отца.

Приблизился Торум-пух к высокому крыльцу, вошел в золотые двери. Нуми-Торум сидел на золотой скамье. Грозно глянул он на сына и сурово промолвил: «Зачем ты явился ко мне? Я ведь сказал, что сам выпущу тебя на волю, когда придет время! Если бы ты подождал еще немного, то обрел бы великую силу и мудрость и я бы взял тебя себе в первые помощники. А теперь ты мне не нужен. Иди куда хочешь, живи как знаешь! Встретится тебе слабый противник – ты его одолеешь, а встретится сильный – тут уж как повезет». Рассердился молодой Торум-пух, дерзко ответил отцу: «Одолею я противника или нет – это не твое, а мое дело!» Развернулся он и ушел, громко хлопнув золотыми дверьми.

Долго ли скитался он по Небесной земле или нет – про то неведомо. Наконец нашел он приют у одного из небесных духов. У духа этого была молодая красивая жена. Начала она заглядываться на Торум-пуха, и Торум-пух не устоял перед ее красотой. Завязалась между ними любовная связь.

Божок. Первая четверть XX в.

ГАУК НСО «НГКМ»

Сначала была она тайной, но вскоре обманутый муж обо всем проведал. Пошел он к Нуми-Торуму и потребовал: «Накажи виновного, склонившего мою жену к прелюбодеянию». Нуми-Торум ответил: «Хоть этот человек и мой сын, преступление его велико и должно караться смертью. Пусть сожгут его на костре!»

И вот развели высокий костер, схватили Торум-пуха и бросили в огонь, в самую его середину. Целый день бушевало пламя да целую ночь полыхало. К утру костер прогорел. Пришли люди посмотреть, что осталось от Торум-пуха, и увидели, что на месте кострища разлилось большое озеро, а по водной глади плавает белоснежный молодой гусь.

Узнав о том, сказал Нуми-Торум: «Изменил мой сын свое обличье, но это его не спасет. Раз не сгорел он в огне, пусть погибнет от стрелы, пущенной из лука!» Собрались на берегу озера лучшие стрелки, засвистели в воздухе острые стрелы, но ни одна не попала в белого гуся.

Взмахнул гусь широкими крыльями, пролетел над водой, опустился на берег и снова обрел человеческий облик. Пошел Торум-пух в дом мужа, женой которого он прельстился, и сказал: «Я виноват перед тобой! Давай померяемся силами в честном бою. И если мне суждено умереть от твоей руки, так тому и быть». Стали они бороться. То один к победе близок, то другой. Но в конце концов обхватил Торум-пух противника руками и сжал так крепко, что тот бездыханным упал на землю.

Узнал об этом Нуми-Торум, призвал к себе сына и сказал: «Ты убил небесного духа! Отныне нет тебе места на небе! Отправляйся в Средний мир, где живут люди, живи вместе с ними. А я не хочу тебя больше видеть!»