Полная версия

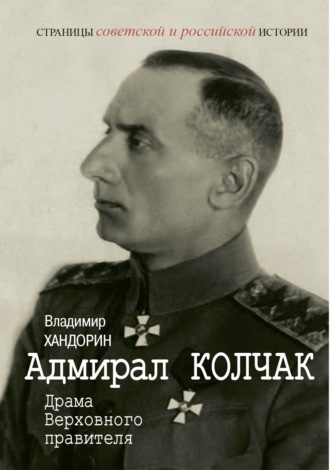

Адмирал Колчак. Драма Верховного правителя

Параллельно капитан Колчак становится экспертом комиссии по обороне Государственной думы, возглавляемой лидером партии октябристов, энтузиастом развития военной мощи России А.И. Гучковым, выступает с докладами в этой комиссии и в различных общественных собраниях.

Было ясно, что одной из причин трагедии русского флота в войне с Японией явилась наша отсталость. Флот был большой, но корабли строились хаотично, без четкого плана, имели разнокалиберные орудия, слабую броню, плохо стреляли. В руководстве флота засели старые косные адмиралы, мыслившие отжившими категориями; по признанию самого Колчака, единственным светлым деятелем флота в доцусимский период был все тот же С.О. Макаров[11]. Боевая подготовка была далека от новых требований. Все эти обстоятельства во многом и привели к трагедии Порт-Артура и Цусимы.

В Морском генштабе, который моряки сокращенно называли «Генмор», Колчак возглавлял комиссию по изучению военных причин Цусимского разгрома. В частности, он пришел к выводу, что серьезной ошибкой русского командования было непринятие мер к нарушению радиосвязи у японцев, сыгравшей колоссальную роль в ходе боя.

Наиболее сложной проблемой после поражения в войне с Японией было восстановление материально-технической базы флота с использованием новейших достижений науки и техники в области кораблестроения, вооружения и технических средств. Но прежде надо было определить, какой флот нужен России. Единой точки зрения по этому вопросу не было. В печати и публичных выступлениях высказывались диаметрально противоположные мнения. Одни настаивали на приоритетном развитии стратегических, линейных сил флота, другие отдавали первенство минно-торпедным силам, третьи – строительству подводных лодок, четвертые вообще считали, что России, как континентальной державе, не нужен большой флот.

В противоположность сторонникам содержания для России лишь «малого» флота, достаточного для обороны побережий, Колчак выступал убежденным поборником строительства мощного линейного флота для выполнения широких стратегических задач на просторах Мирового океана.

С другой стороны, он не умалял и значения миноносного флота: Русско-японская война показала, что он является грозным и мобильным оружием и может успешно применяться не только в оборонительных, но и в наступательных операциях. Это прекрасно понимали и С.О. Макаров, который по праву считается основоположником тактики миноносного флота, и его ученики и последователи Н.О. Эссен и А.В. Колчак, которые впоследствии, в Первую мировую войну, широко использовали минно-торпедное оружие на Балтийском и Чёрном морях для решения тактических, оперативных и стратегических задач. Любопытно, что среди тогдашних единомышленников Колчака был и такой офицер, как будущий первый начальник морских сил Советской республики В.М. Альтфатер.

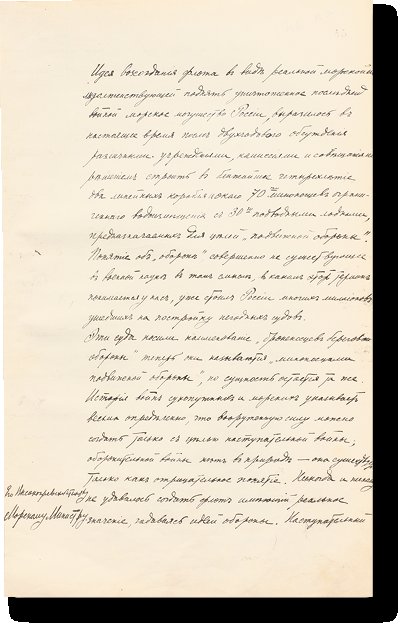

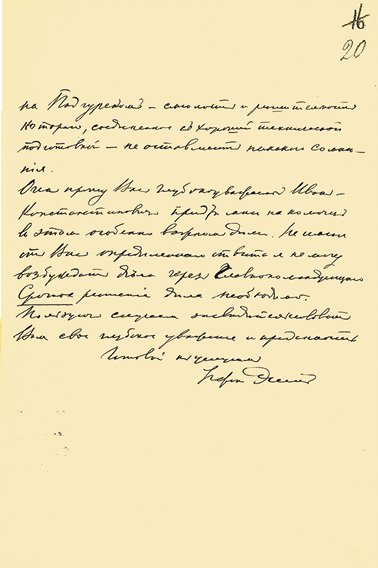

Докладная записка капитан-лейтенанта А.В. Колчака морскому министру адмиралу И.М. Дикову о судостроительной программе

28 июня 1907

[РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1543. Л. 45–47 об.]

«Еще в 1907 году, – вспоминал позднее Колчак, – мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны… начало которой мы определяли в 1915 году»[12] (как видим, они ошиблись в прогнозах на год). И далее: «Эту войну я не только предвидел, но и желал, как единственное средство решения германо-славянского вопроса». Последняя фраза является немаловажным штрихом для характеристики мировоззрения Колчака как убежденного милитариста.

В программной статье «Какой нужен России флот», опубликованной в двух номерах «Морского сборника» 1908 года и прочитанной в виде доклада в четырех морских собраниях, Колчак выступал активным сторонником мощного океанского линейного флота для России, способного решать широкие военные задачи в открытых морях, при этом всемерно поддерживал строительство минного флота и одним из первых оценил значение подводных лодок и морской авиации, только начавших входить тогда в строй военных флотов. Не забывал он и о вожделенном для России Дальнем Востоке. Анализируя неутешительные итоги Русско-японской войны, Колчак писал: «Распространение России на берега Тихого океана, этого Великого Средиземного моря будущего, является пока только пророческим указанием на путь ее дальнейшего развития, связанный всегда с вековой борьбой… Минувшая война – первая серьезная борьба за берега Тихого океана – есть только начало, может быть, целого периода войн, которые будут успешны для нас только тогда, когда обладание этими берегами сделается насущной государственной необходимостью…»[13]

Депутат Государственной думы Н.В. Савич, сталкивавшийся с Колчаком по его работе в думской комиссии государственной обороны, в своих воспоминаниях выделял в нем «волю, настойчивость в достижении цели, умение распоряжаться, приказывать, вести за собой других, брать на себя ответственность» и отмечал, что «товарищи по штабу окружали его исключительным уважением, я бы сказал даже, преклонением; его начальство относилось к нему с особым доверием… Колчак… вкладывал в создание морской силы всю свою душу, всего себя целиком, был в этом вопросе фанатиком»[14].

Возвращение к научной деятельности

Но путь к достижению поставленных целей был нелегким. Для осуществления судостроительной программы требовалась огромная сумма – более 300 млн рублей. В борьбе за ассигнование авторы программы во главе с Колчаком активно лоббировали ее в Государственной думе. Дело затормозилось и едва не сорвалось, когда морским министром в 1909 году на смену престарелому, но благосклонному к новым идеям адмиралу И.М. Дикову был назначен своенравный и недалекий адмирал С.А. Воеводский, который начал переделывать запущенную уже в действие программу. «На меня, – вспоминал Колчак, – это подействовало самым печальным образом, и я решил, что при таких условиях ничего не удастся сделать, и потому решил дальше заниматься академической работой. Я перестал работать над этим делом и начал читать лекции в Морской академии»[15]. Заметим, что сам Колчак не имел академического образования, и, приглашая его читать лекции, Морская академия учитывала его большой к тому времени научный авторитет как путешественника-исследователя и ученого.

Преподавательская деятельность в Морской академии продолжалась всего несколько месяцев. За это время он прочитал курс лекций по одной из важных областей военно-морского искусства – совместным действиям армии и флота. Этот курс явился первым теоретическим обобщением опыта проведения совместных операций армии и флота на приморских направлениях. Колчака можно назвать родоначальником теории подготовки, организации и проведения совместных операций армии и флота. Принципы, изложенные им в лекциях, послужили основой для дальнейшей разработки этой теории в советское время.

Он по-прежнему остро интересовался проблемами Севера и входил в комиссию по исследованию Северного морского пути – 8 тыс. километров от Архангельска до Анадыря через 5 морей Ледовитого океана: Белое, Карское, Норденшельда (ныне – Лаптевых), Восточно-Сибирское и Чукотское.

Капитан 2-го ранга А.В. Колчак

Фотографы А. Ренце и Ф. Шредер

1909

[Из открытых источников]

Эта задача имела огромное стратегическое и хозяйственное значение для России. В 1908 году Совет министров признал необходимым «в возможно скором времени связать устья Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда из Аляски свои шхуны»[16].

Начальник Главного гидрографического управления генерал-майор А.И. Вилькицкий, работавший над воплощением этой идеи, предложил Колчаку одну из руководящих ролей в подготовке экспедиции. Вместе с Ф.А. Матисеном, ветераном экспедиции барона Толля, Колчак разработал ее проект. В нем предлагалось использовать стальные суда ледокольного типа, причем не такие, как макаровский «Ермак». Тот был рассчитан на ломку льда. Но плотный океанский полярный лед, в отличие от прибрежного, никакое судно ломать и колоть не может. Эффективнее была конструкция, рассчитанная на раздавливание льда под тяжестью веса корабля. Колчак и его друзья предложили строить корабли типа «Фрама» знаменитого Нансена, но в отличие от него не деревянные, а стальные. Проект такого типа ледокола (а фактически «ледодава») лег в основу дальнейшего развития ледокольного флота.

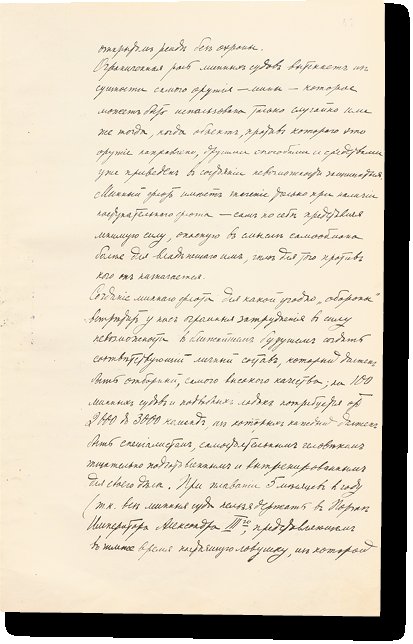

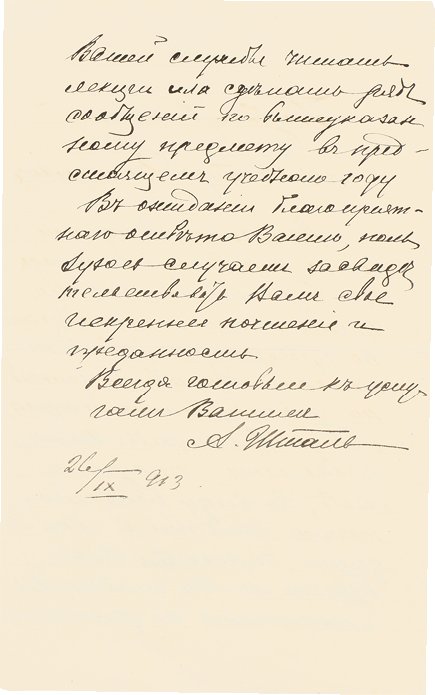

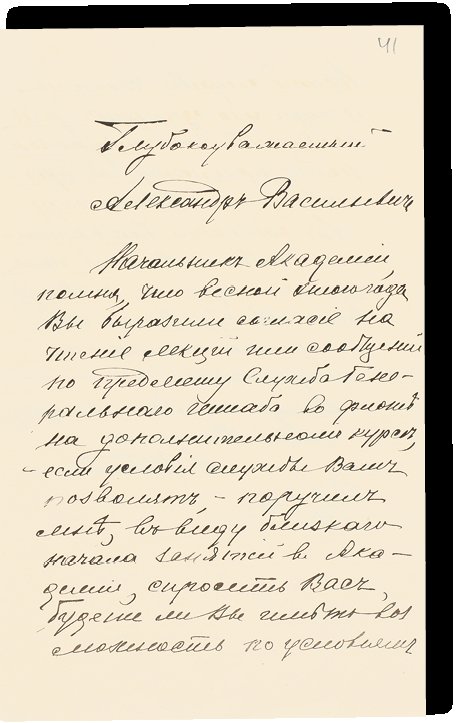

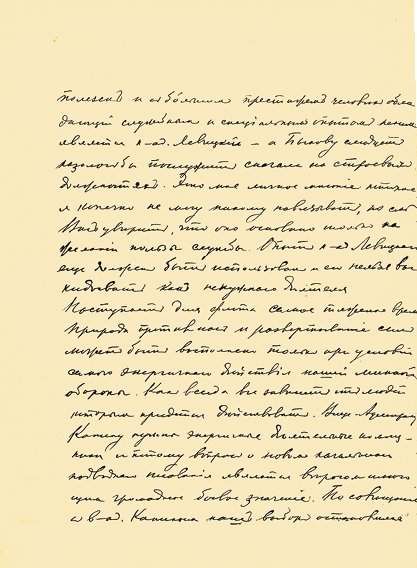

Отношение помощника начальника Николаевской морской академии капитана 1-го ранга А.В. Шталя капитану 2-го ранга А.В. Колчаку с приглашением прочесть курс лекций в Академии

26 сентября 1913

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 56. Л. 41–41 об.]

По проекту Колчака и Матисена на Невском судостроительном заводе в Петербурге были построены два ледокола такого типа – «Таймыр» и «Вайгач» водоизмещением по 1200 тонн каждый. В 1909 году они были спущены на воду. Корабли были хорошо оснащены для проведения исследований и, считаясь военными, имели на вооружении пушки и пулеметы. Степень их надежности и непотопляемости оказалась настолько высокой, что они еще много лет служили исследовательским и спасательным целям и позволили сделать ряд научных открытий. Так, в 1913 году капитан 2-го ранга Борис Андреевич Вилькицкий (младший) открыл на них архипелаг Северная Земля (первоначально – Земля императора Николая II), а в 1914–1915 годах на них же проложил Северный морской путь. Экспедиция Вилькицкого стала последним великим географическим открытием в истории, и тем не менее она упорно замалчивалась в советское время. Причина проста: в годы Гражданской войны контр-адмирал Б.А. Вилькицкий служил у белых, командуя флотилией Северного Ледовитого океана, на которой в 1920 году были эвакуированы за границу разбитые остатки Северной белой армии Е.К. Миллера и вместе с которой эмигрировал он сам. Если бы не это, имя Вилькицкого красовалось бы в советских учебниках географии рядом с именами Беринга, Крузенштерна, Беллинсгаузена и Невельского. А чтобы как-то заполнить «вакуум» в отношении русских полярных путешественников, в СССР часто упоминалась лишь неудачная экспедиция к Северному полюсу лейтенанта Г.Я. Седова, имевшая гораздо более скромные результаты, но опять же по простой причине: Седову «посчастливилось» погибнуть еще до революции.

Что до судьбы построенных по проекту Колчака и Матисена кораблей, то ледокол «Вайгач» затонул в 1918 году, наскочив на подводную скалу в Енисейском заливе, зато «Таймыр» оставался в строю почти 30 лет и в 1938 году участвовал в снятии с льдины полярной станции «папанинцев».

Первоначально же, осенью 1909 года ледоколы направились из Петербурга через Суэцкий канал на Дальний Восток: «Вайгач» – под командой Колчака и «Таймыр» – Матисена. Летом 1910 года они прибыли во Владивосток, куда вскоре приехал и начальник экспедиции полковник И. Сергеев. На первое время задачи были поставлены ограниченные: пройти в Берингов пролив и обследовать его район, имея основным пунктом для съемок и астрономических наблюдений мыс Дежнева, а на зимовку вернуться во Владивосток. Основная часть программы откладывалась на следующий год. Задание было выполнено.

Но по возвращении во Владивосток Колчак получил внезапное предложение вернуться на службу в Морской генеральный штаб продолжить работу по проведению в жизнь судостроительной программы: министр Воеводский изменил свою позицию. После некоторого колебания Колчак ответил согласием и зимой приехал в столицу. Работы экспедиции продолжались уже без него. А вскоре пост морского министра занял дельный и энергичный адмирал И.К. Григорович, тоже ветеран Порт-Артура. Разработанная при участии Колчака программа модернизации флота обрела поддержку главы правительства П.А. Столыпина.

Накануне большой войны

На этом непосредственная, столь плодотворная и значимая деятельность А.В. Колчака как полярного путешественника и исследователя закончилась. Но интерес к Северу он сохранил на всю жизнь. Так, в 1912 году он участвовал в обсуждении плана известной экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу и подверг его критике за авантюризм, вообще выступая против затратной, хотя и сулившей престиж погони к полюсу, за практическое освоение доступных для плавания арктических морей. И уже в Гражданскую войну, будучи Верховным правителем и находясь в Сибири, он держал карту полярных исследований в своем рабочем кабинете и способствовал организации «белогвардейской», как ее именовали в советской литературе, Карской экспедиции Б.А. Вилькицкого и экспедиции полковника Котельникова на север Оби. При его правительстве был образован Комитет по исследованию и использованию Северного морского пути, наметивший планы дальнейших экспедиций.

По возвращении в Морской генеральный штаб Колчак возглавил один из ключевых его отделов, ведавший оперативной подготовкой к войне Балтийского театра военных действий, и параллельно занимался доработкой и «пробиванием» судостроительной программы. Теперь работа была более плодотворной, исчезли прежние препятствия. По этой программе строились корабли мощные, быстроходные, маневренные, с сильным вооружением определенных типов. Потом, уже во время войны, стали вступать в строй новейшие линкоры-дредноуты типа «Севастополь», эсминцы с паротурбинными двигателями типа «Новик» (лучшие в мире на тот период), новые подводные лодки типа «Барс» и первые подводные минные заградители типа «Краб». Кстати, буквально все линкоры, половина крейсеров и треть эсминцев советского Военно-морского флота, в 1941 году вступившего в Великую Отечественную войну, были построены именно по этой программе.

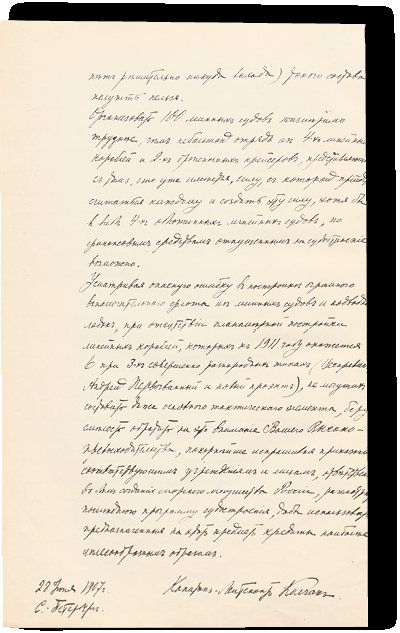

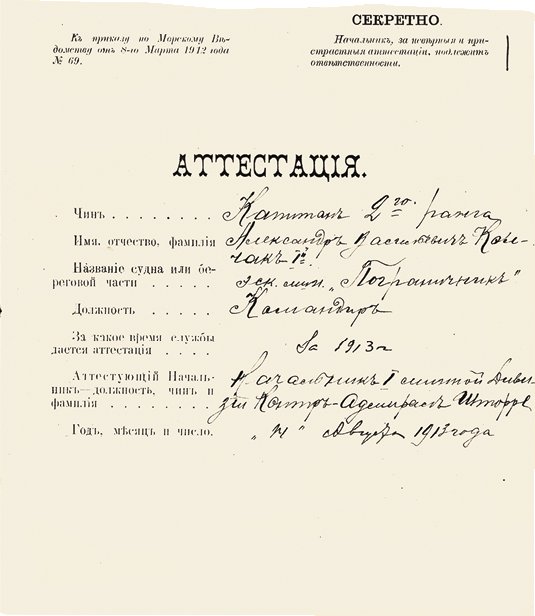

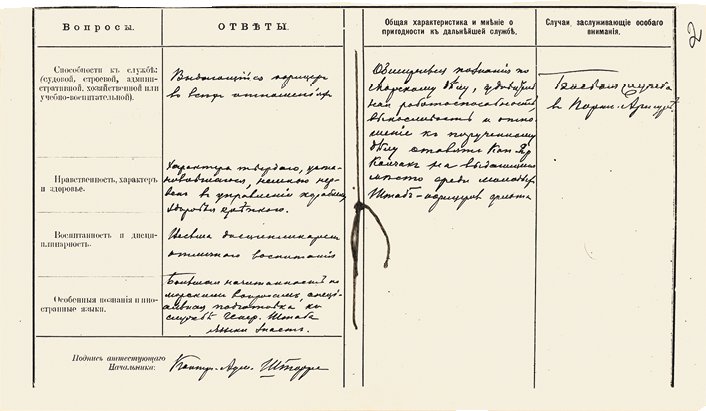

Аттестация капитана 2-го ранга А.В. Колчака за 1913 год

[РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 10. Д. 409. Л. 1–2]

В осуществлении своей программы Колчак тесно сотрудничал с адмиралом Н.О. Эссеном (также героем Порт-Артура), с 1908 года командовавшим Балтийским флотом. В 1912 году Эссен предложил ему вернуться в действующий флот. К тому времени Колчак счел свои задачи по кораблестроительной программе выполненными, штабной работой стал тяготиться и на предложение Эссена дал согласие.

Колчак был переведен на Балтийский флот, где вступил в командование эскадренным миноносцем (эсминцем) «Уссуриец». Через год он назначается на должность флаг-капитана Балтийского флота, аналогичную сухопутной должности генерал-квартирмейстера, то есть начальника оперативного отдела штаба, и производится в капитаны 1-го ранга.

Командующий Балтийским флотом адмирал Николай Оттович Эссен

[Из открытых источников]

В воздухе уже пахло большой войной. Колчак как один из ближайших помощников командующего флотом целиком сосредоточился на подготовке к ней: разработке мер защиты, минирования и т. п. Время шло, и война неотвратимо приближалась…

Мировая война

К мировой войне вела складывавшаяся годами международная обстановка, порожденная столкновением интересов и устремлений ведущих европейских держав. В роли агрессора выступила развязавшая войну и давно готовившаяся к ней кайзеровская Германия, практически не успевшая к разделу мира на колонии и теперь стремившаяся к его переделу, сокрушению морской мощи Великобритании и к гегемонии на европейском континенте. Ее ближайшая союзница – Австро-Венгрия рассчитывала в результате войны подчинить себе Балканы, освободившиеся от власти одряхлевшей османской Турции. Стремления этих держав сталкивались с жизненными интересами Англии и Франции в их колониальных владениях и одновременно той же Франции и России – на европейском континенте (Россия и сама имела виды на Балканы, и не могла позволить воинственной Германской империи занять место наполеоновской Франции; Франция же, в свою очередь, жаждала реванша за разгром в войне 1870 года и возврата потерянных тогда Эльзаса и Лотарингии).

Таким образом, в этой войне Россия участвовала в союзе с западными демократиями против родственных ей по монархическому строю Германии и ее союзников. Для нее цели войны были по преимуществу оборонительными, хотя «попутно» она имела и собственные захватнические планы, прежде всего, на принадлежавшие Османской империи проливы Босфор и Дарданеллы – «ключи» к Средиземному морю и на Константинополь (Стамбул) – давнишнюю мечту русских императоров. Но поскольку Россия была еще недостаточно готова к войне, правительство Николая II до последнего прилагало усилия, чтобы избежать ее.

Воинственная кайзеровская Германия, согласно «плану Шлиффена», рассчитывала на «блицкриг» (молниеносную войну), предполагая сначала коротким мощным ударом разгромить Францию (насчет Англии немцы самоуверенно надеялись, что она сохранит нейтралитет) и рассчитывая, что пока «русский медведь» раскачается, его сумеет сдержать Австро-Венгрия, а затем всей мощью обрушиться на Россию и таким образом закончить войну в кратчайшие сроки. План рухнул в первый же месяц войны, когда Россия на удивление быстро провела мобилизацию и в разгар наступления немецких армий на Париж ударила по Германии вторжением в Восточную Пруссию, вынудив немецкое командование в самый ответственный момент перебросить часть войск из Франции против России. Война на два фронта обрекла Германию на поражение.

Никто не мог предвидеть, что война окажется небывало затяжной, кровавой и изнурительной, потребует мобилизации всех материальных и человеческих ресурсов ее участников, миллионных жертв и в итоге в корне изменит политическое и географическое лицо европейского континента, приведет к крушению четырех империй (Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской) и к коммунистической революции в России. Война, которую определенно предвидел Колчак, стала лично для него и трамплином для взлета, и временем крушения всех прежних жизненных устоев и планов.

Усилия «младотурок» в ходе подготовки к войне увенчались успехом: вступавшие в строй флота накануне и в ходе войны корабли (дредноуты, эсминцы, подводные лодки) были на уровне новейшей технической мысли и отличались превосходными тактико-техническими данными. Была приближена к современным требованиям боевая подготовка, корабли переведены на круглогодичную боевую вахту (раньше по старинке сохранялся со времен парусного флота обычай зимовать на берегу). Новые уставы расширили права и инициативу командиров, избавив их от прежней мелочной опеки Петербурга по любым вопросам. Был отменен пресловутый возрастной ценз, мешавший продвижению по службе флотской молодежи, в результате командный состав флота существенно омолодился и улучшился. Русская морская артиллерия по передовым методам своей стрельбы была признана лучшей в мире. Горькие уроки Русско-японской войны не прошли даром.

Морской министр (1911–1917) адмирал Иван Константинович Григорович

[Из открытых источников]

В целом по своему техническому оснащению и боевой подготовке моряков русский флот периода Первой мировой войны не уступал лучшим флотам мира. Британские адмиралы давали о нем превосходные отзывы. Но численно он оставался слабым по сравнению со своим противником: строительство большого линейного флота завершить не успели.

Учитывая это, русское военно-морское командование ориентировалось на максимальное применение минной войны с превосходящими силами противника. Защищенные густой полосой минных полей в Финском и Рижском заливах, корабли Балтийского флота периодически совершали дерзкие вылазки на морские просторы и ставили свои мины в водах противника, выводя из строя его корабли.

По сравнению с сухопутной армией, русские моряки оказались лучше подготовленными к войне. Во всяком случае, баланс боевых потерь на море в эту войну – как на Балтийском, так и на Чёрном – был в пользу России: ее флот потерял в боях 1 линкор, 1 крейсер, 11 эсминцев и 6 подводных лодок, в то время как противостоявшие ему немецкий и турецкий флоты – 7 крейсеров, 34 эсминца и 9 подводных лодок[17].

Адмирал Н.О. Эссен и его штаб по своему почину, не дожидаясь приказа из Петербурга, приступили к постановке 8 заградительных линий из тысяч морских мин. Когда работа уже была развернута, из Морского генерального штаба с опозданием пришла телеграмма-молния: «Ставьте минные заграждения». Через несколько часов было получено известие об объявлении войны. Упреждающие меры командования флотом оказались как нельзя более своевременными.

Поскольку главным противником на море для Германии была Великобритания, русскому флоту не пришлось в эту войну участвовать в больших сражениях, и вообще противник, вопреки ожиданиям наших моряков, оказался малоактивен. Это позволило нашим морякам самим перейти к активным вылазкам и минированию вражеских позиций. В деле ведения минной войны и постановки минных заграждений Колчак стал признанным мастером, а западные союзники считали его позднее лучшим в мире специалистом по минному делу.

Особенно проявил себя Колчак в этом качестве, вступив в командование минной дивизией Балтийского флота с сентября 1915 года. Еще в начале 1915 года он возглавил поход отряда эсминцев к Данцигской бухте. Время было зимнее, в море – масса льда, так что ему пригодился опыт плаваний в Арктике. В том году русские моряки под командованием Колчака выставили сотни мин в тылу у немцев – у Данцига (ныне Гданьск), Пиллау (современный Балтийск), острова Борнхольм, на которых начали подрываться немецкие корабли. Немецкое командование вынуждено было прекратить выход своих судов в море до тех пор, пока не будут найдены средства для борьбы с русскими минами.

Имя Колчака приобретает широкую известность за рубежом. Учиться у него тактике минной войны не стеснялись даже англичане, направившие на Балтику группу своих офицеров.

В мае 1915 года адмирал Н.О. Эссен (который, несмотря на немецкое происхождение, был большим патриотом России) скоропостижно умер. Его сменил вице-адмирал В.А. Канин, нерешительный и менее одаренный человек. В августе того же года немецкий флот, перейдя к активным действиям, прорвался в Рижский залив. Но минные заграждения сделали свое дело: противник потерял на наших минах несколько эсминцев, получили серьезные повреждения и некоторые крейсера. Из-за угрозы новых потерь немцы вскоре убрались восвояси. Это привело затем и к срыву наступления их сухопутных войск на Ригу, ибо оно не было поддержано флотом.

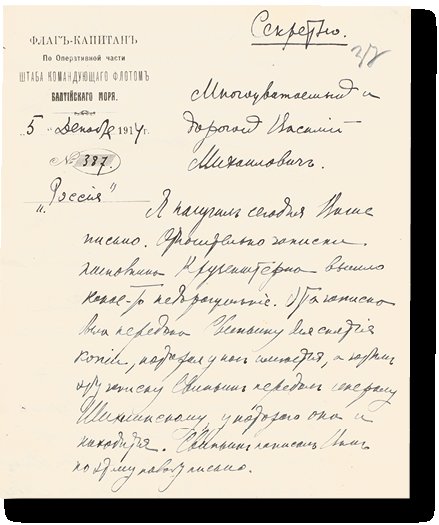

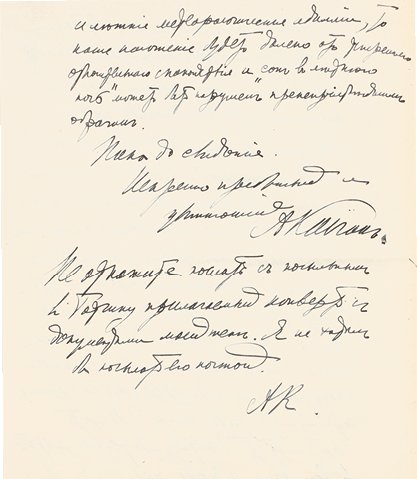

Письмо флаг-капитана Балтийского флота капитана 1-го ранга А.В. Колчака начальнику Военно-морского управления штаба 6-й армии капитану 2-го ранга В.М. Альтфатеру о постановках минных заграждений у побережья Германии

5 декабря 1914

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 49. Л. 37–38 об.]

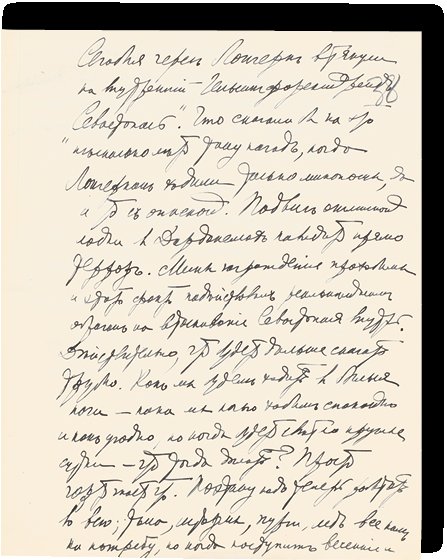

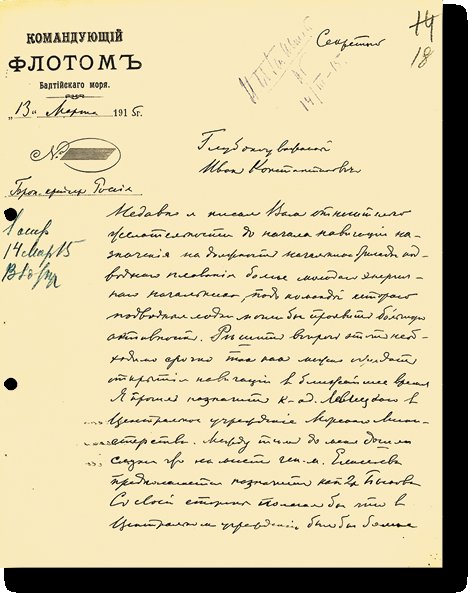

Письмо командующего Балтийским флотом адмирала Н.О. Эссена морскому министру адмиралу И.К. Григоровичу 13 марта 1915

[РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 382. Л. 18–19 об.]

Осенью 1915 года немцы высадили десант на побережье Рижского залива. Противостояла им 12-я армия генерала Радко-Дмитриева. Используя корабельную и береговую артиллерию, Колчак силами своей минной дивизии подавил огонь батарей противника и сам высадил внезапный морской десант в тылу врага, вызвав в немецком стане большой переполох. В итоге операция закончилась для немцев неудачно. За нее Колчак был награжден высшим боевым орденом Святого Георгия Победоносца 4-й степени, как говорилось в приказе о награждении от 2 ноября 1915 года за подписью Николая II: «за выдающуюся боевую деятельность в течение настоящей войны, выразившуюся в разработке планов боевых операций, выполненных флотом Балтийского моря, а также за выказанные подвиги мужества и храбрости при действиях флота в Балтийском море, у берегов Германии и в Рижском заливе»[18]. Служивший под началом Колчака офицер Н. Фомин вспоминал: «Вечером флот оставался на якоре, когда из Ставки Верховного главнокомандующего была мною принята телефонограмма приблизительно такого содержания: “Передается по повелению Государя Императора: капитану 1 ранга Колчаку. Мне приятно было узнать из донесений командарма-12 о блестящей поддержке, оказанной армии кораблями под Вашим командованием, приведшей к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно был осведомлен о доблестной Вашей службе и многих подвигах… награждаю Вас Св. Георгием 4-й степени. Николай. Представьте достойных к награде”… Ночью, когда Александр Васильевич заснул, мы взяли его тужурку и пальто и нашили ему георгиевские ленточки…»