Полная версия

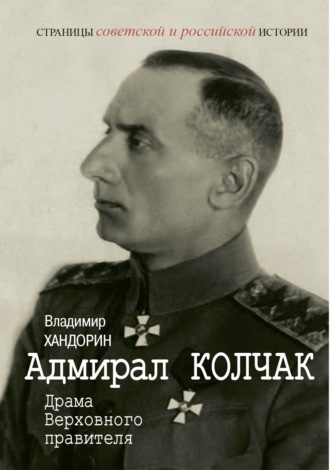

Адмирал Колчак. Драма Верховного правителя

1918, январь – после удовлетворения прошения о принятии на британскую службу получил назначение на Месопотамский фронт и выехал туда.

Март – по дороге в Сингапуре получил уведомление о том, что ввиду изменившейся обстановки надобность в его услугах отпала, и предложение выехать в Китай, где представители русских антибольшевистских кругов за границей ходатайствовали о привлечении его к делу формирования вооруженных сил в условиях начинавшейся Гражданской войны в России.

Апрель – по прибытии в Харбин вошел в состав правления Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). По предложению управляющего КВЖД генерала Д.Л. Хорвата принял на себя руководство охраной железной дороги и формированием вооруженных отрядов.

Июнь – июль – из-за разногласий с Хорватом и трений с военными представителями Японии покинул КВЖД.

Сентябрь – выехал из Японии во Владивосток, откуда вскоре направился по Транссибирской магистрали на запад с целью пробраться в расположение Добровольческой армии.

Октябрь – ноябрь – по дороге задержался в Омске, где принял предложение главы «всероссийской» демократической Директории Н.Д. Авксентьева о входе в ее правительство в качестве военного и морского министра (с 4 ноября).

18 ноября – военный переворот в Омске, арест и роспуск Директории. Официальная передача Советом министров всей полноты гражданской и военной власти А.В. Колчаку, провозглашение его Верховным правителем России (фактически подконтрольные территории – Сибирь, Дальний Восток, большая часть Урала и современного Казахстана), одновременное назначение Верховным главнокомандующим и производство в «полные» адмиралы.

Декабрь – наступление колчаковской армии на север, взятие Перми. Прибытие в Омск А.В. Тимиревой. Подавление большевистского восстания в Омске.

1919, январь – потеря Уфы и Оренбурга на центральном и южном участках фронта.

Март – апрель – генеральное наступление на Волгу (с повторным взятием Уфы в марте) до рубежей на подступах к Казани и Самаре (крайняя точка продвижения на запад – Чистополь) с одновременным наступлением в Прикамье на севере и в Туркестане на юге. Награждение А.В. Колчака орденом Св. Георгия 3-й степени.

Май – июнь – контрнаступление красных под командованием М.В. Фрунзе на Восточном фронте. Начало отступления белых, повторная сдача Уфы (в июне). Официальное признание верховной власти А.В. Колчака предводителями всех региональных белых армий России (А.И. Деникиным на юге, Н.Н. Юденичем на северо-западе, Е.К. Миллером на севере).

Июль – потеря Урала, включая Пермь и Екатеринбург.

Август – закрепление армии на рубеже р. Тобол.

Сентябрь – октябрь – переход колчаковских армий в наступление.

Октябрь – ноябрь – новое контрнаступление красных. Фактическое крушение фронта.

Ноябрь – эвакуация Омска. Переезд правительства в Иркутск. Начало Сибирского Ледяного похода сохранивших боеспособность остатков войск (с декабря – под командованием В.О. Каппеля).

Декабрь – потеря Томска. Задержка чехословацким корпусом поезда Верховного правителя и «золотого эшелона» под Нижнеудинском. Эсеровское восстание в Иркутске.

1920, 4 января – передача А.В. Колчаком фактической власти на «Российской Восточной окраине» атаману Г.М. Семенову и «предрешение» передачи полномочий Верховного правителя А.И. Деникину. Переход А.В. Колчака и «золотого эшелона» под фактический контроль чехов.

15 января – по прибытии в Иркутск выдан чехами эсеровскому «Политцентру» и арестован вместе с председателем Совета министров В.Н. Пепеляевым (А.В. Тимирева добровольно последовала за ним в тюрьму).

21 января – начало допросов А.В. Колчака следственной комиссией.

23 января – переход власти в Иркутске к большевикам.

7 февраля – А.В. Колчак и В.Н. Пепеляев расстреляны без суда у впадения р. Ушаковки в Ангару по официальному постановлению Военно-революционного комитета.

2004 – на месте гибели А.В. Колчака в Иркутске воздвигнут памятник работы скульптора В.М. Клыкова.

Глава 1

Взлет

Потомок Колчак-паши. Юность и начало службы

Александр Васильевич Колчак родился 4 (по новому календарю, опережавшему старый в то время на 12 дней – 16) ноября 1874 года[2]в Санкт-Петербурге в потомственной дворянской семье офицера морской артиллерии. Егo отец, Василий Иванович (к тому времени ему было 37 лет), ветеран Крымской войны, участник легендарной обороны Севастополя, вышел в отставку в 1889 году в чине генерал-майора, умер в 1913. Мать будущего адмирала, Ольга Ильинична (1855–1894), уроженка Одессы, происходила из дворянского рода Посоховых. Она умерла довольно рано, когда ее сыну было лишь 20 лет. У Александра была младшая сестра Екатерина (в замужестве Крыжанов- ская).

Дальним предком Колчака считается турецкий Колчак-паша («колчак» по-тюркски – «боевая рукавица»), комендант крепости Хотин на Днестре, в 1739 году, во время русско-турецкой войны, попавший в русский плен (по семейным преданиям, он был не природный турок, а выходец из боснийцев). Колчак-паша упоминается в оде М.В. Ломоносова на взятие Хотина: «Кто скоро толь тебя, Колчак, учит российской сдаться власти, ключи вручить в подданства знак и большей избежать напасти?..»

Будучи отпущен из плена после войны, Колчак-паша не вернулся в Турцию и осел в Галиции (Западной Украине). Его потомки перешли в христианскую веру. Предполагаемый внук или правнук Колчак-паши Лукьян Колчак был уже русским подданным и владел наделом земли в Херсонской губернии. Это прадед адмирала. К моменту рождения будущего Верховного правителя у Колчаков уже не оставалось земельной собственности, так что их можно отнести к «беспоместной», как тогда говорили, чисто служилой категории дворянства.

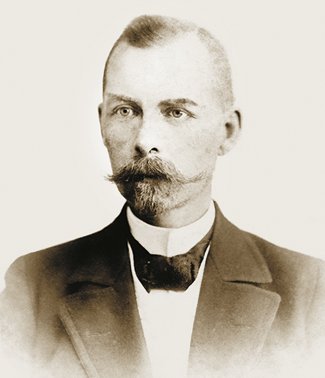

Генерал-майор Василий Иванович Колчак, отец А.В. Колчака

Фотограф Е.Л. Мрозовская

[Из открытых источников]

Ольга Ильинична Колчак (урожденная Посохова), мать А.В. Колчака

[Из открытых источников]

Начав свое образование в классической гимназии, Александр Колчак после 3-го класса (что соответствует 7-му классу современной средней школы) перевелся в Морской корпус – старейшее и основное военно-морское учебное заведение Российской империи (на стенах которого установлена его мемориальная доска), соединявшее курсы кадетского корпуса и военно-морского училища (в старших, гардемаринских классах). В выборе профессии сказалась семейная традиция: и отец, и дядья будущего Верховного правителя были военными. По воспоминаниям однокашников Колчака, уже в корпусе он выделялся не только выдающимися способностями, но и сильным характером, лидерскими качествами, умением подчинять себе людей. В старших классах он, интересуясь военным производством, изучал слесарное дело на Обуховском заводе, где работал его отец.

По окончании Морского корпуса в 1894 году Колчак был произведен в первый флотский офицерский чин мичмана. Ему было 20 лет, закончил учебу он вторым по успеваемости в своем выпуске.

После выпуска молодой офицер несколько лет прослужил на кораблях Балтийского флота – броненосном крейсере «Рюрик», легком крейсере «Крейсер», совершал плавания на Дальний Восток. В 1898 году он был произведен в лейтенанты. Из-за перехода на службу в Академию наук, о чем пойдет речь далее, Колчак пробудет в этом чине девять лет. Но здесь следует пояснить, что в русском императорском флоте офицерских чинов было меньше, чем в армии, и лейтенант флота соответствовал сухопутному штабс-капитану. Лейтенанты могли самостоятельно командовать кораблями средних классов (например, миноносцами).

Молодой Колчак всерьез увлекся изучением океанографии и гидрологии и в 1899 году опубликовал свою первую научную статью.

Один из начальников молодого Колчака, будущий адмирал Г.Ф. Цывинский вспоминал о нем в эти годы: «Это был необычайно способный и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, историю всех почти европейских флотов и морских сражений»[3].

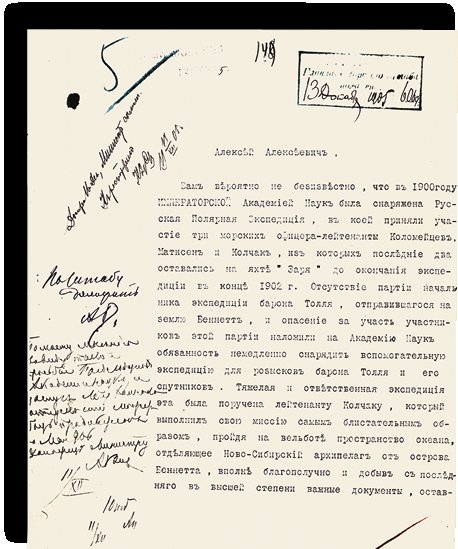

В поисках «Земли Санникова». Женитьба

Знакомство в 1899 году с прославленным флотоводцем и ученым вице-адмиралом С.О. Макаровым, уходившим в плавание на ледоколе «Ермак» в Северный Ледовитый океан, послужило для Александра Колчака толчком к мечте о полярных путешествиях. В том же году он неожиданно получает предложение из Академии наук от известного полярника барона Эдуарда Васильевича Толля принять участие в организуемой им арктической экспедиции для исследования земель к северу от берегов Сибири, где предполагалось в те годы существование большой «Земли Санникова». Оказывается, работы молодого лейтенанта в журнале «Морской сборник» обратили на себя внимание барона.

Лейтенант А.В. Колчак в Полярной спасательной экспедиции

[Из открытых источников]

Вопрос о временном переводе с военной службы в распоряжение Академии наук был благополучно решен – в те времена для моряков это было явлением нередким. Барон Толль предложил лейтенанту руководить гидрологическими работами и по совместительству быть вторым магнитологом. Готовясь к экспедиции, Александр Васильевич некоторое время стажировался в Норвегии у знаменитого полярного путешественника Фритьофа Нансена.

Летом 1900 года экспедиция на шхуне «Заря» двинулась из Кронштадта по Балтийскому и Немецкому (Северному) морям через Ледовитый океан к берегам Таймырского полуострова. В своих отчетах об экспедиции барон Толль писал, что молодой Колчак «любовно предан своей гидрологии». Увековечивая заслуги Колчака, Толль назвал его именем открытый путешественниками остров близ побережья Таймыра (переименованный советскими властями в 1937 году в остров Расторгуева; лишь в 2005 году ему было возвращено историческое название). Именем своей невесты и будущей жены Колчак назвал открытый им мыс Софьи; этот мыс сохранил свое название.

Не найдя «Землю Санникова» (основные достижения экспедиции свелись к уточнению очертаний полуострова Таймыр, подробному описанию его побережья и открытию отдельных островов вдоль него, что послужило началом комплексного исследования арктических морей и суши), экспедиция в мае 1902 года разделилась на три группы. Поскольку из-за плотных льдов не удалось пройти к северу от Новосибирских островов на шхуне, весной 1902 года Толль принял рискованное решение с тремя спутниками пробиваться пешком на лыжах через остров Беннета. Вторая группа во главе с биологом А.А. Бялыницким-Бирулей направилась к острову Новая Сибирь, а третья во главе с Ф.А. Матисеном и А.В. Колчаком осталась на шхуне «Заря» (на которой до этого проходила вся экспедиция) у острова Котельный для продолжения исследований на месте, готовая выйти на помощь остальным группам, если те не вернутся в скором времени.

Начальник Русской полярной экспедиции барон Эдуард Васильевич Толль

[Из открытых источников]

В августе «Заря» вышла на поиски ушедших товарищей, от которых не поступало известий, но не сумела пробиться сквозь льды. В соответствии с инструкцией Толля на этот случай она вернулась в бухту Тикси на материк. Прибыв в Петербург в декабре 1902 года, Матисен и Колчак отчитались перед Академией наук о работе экспедиции и предложили организовать специальную спасательную экспедицию на поиски пропавшего Толля, от которого никаких сведений не поступало (группа Бирули самостоятельно добралась до материка).

Спасательную экспедицию, продолжавшуюся 7 месяцев на санях и на вельботе, организовал и возглавил весной 1903 года А.В. Колчак. Ближайшими его помощниками стали участник экспедиции Толля боцман Бегичев и политический ссыльный студент Оленин. В бухте Тикси близ устья Лены Колчак нанял группу туземцев – якутов и тунгусов (еще ранее к ним присоединились несколько архангельских поморов). В июле экспедиция из 17 человек с 10 нартами и вельботом, имея 3-месячный запас провизии, прибыла к Ледовитому океану. Дождавшись его частичного вскрытия, Колчак и его товарищи то под парусами, то работая веслами, то впрягаясь в лямки и перетаскивая нагруженное судно по льду, добрались за несколько недель до острова Беннета.

Здесь, у мыса Эммы, они нашли в камнях бутылку с записками, планом острова и указанием местоположения стоянки Толля. При переходе Колчак провалился в ледяную полынью. Тяготы полярных путешествий всю жизнь потом сказывались на его здоровье: их последствиями стали острый ревматизм и цинга (по воспоминаниям близко знавших его людей, к 1919 году у адмирала почти не осталось собственных зубов).

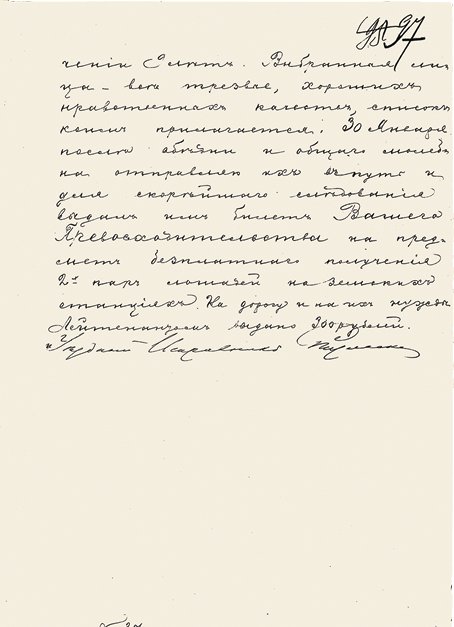

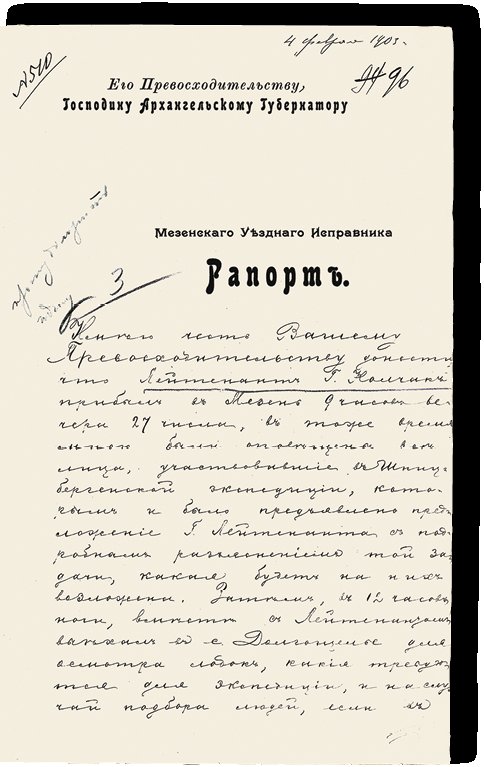

Рапорт мезенского уездного исправника архангельскому губернатору о подготовке лейтенантом А.В. Колчаком Полярной спасательной экспедиции, организованной для выяснения судьбы группы барона Э.В. Толля

29 января 1903

[ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д. 2323. Л. 96–97]

На острове Беннета путешественники обнаружили дневник Толля. Выяснилось, что он прибыл на остров летом 1902 года и, не имея достаточных запасов провизии, решил заняться охотой и перезимовать здесь. Но охота оказалась неудачной. Чтобы избежать голодной смерти, Толль и его спутники двинулись на юг, в сторону материка. Дальше их следы обрывались. Оставленные для них южнее запасы продовольствия остались нетронутыми. Сомнений не оставалось: группа погибла в пути при переходе с острова Беннета на остров Новая Сибирь[4].

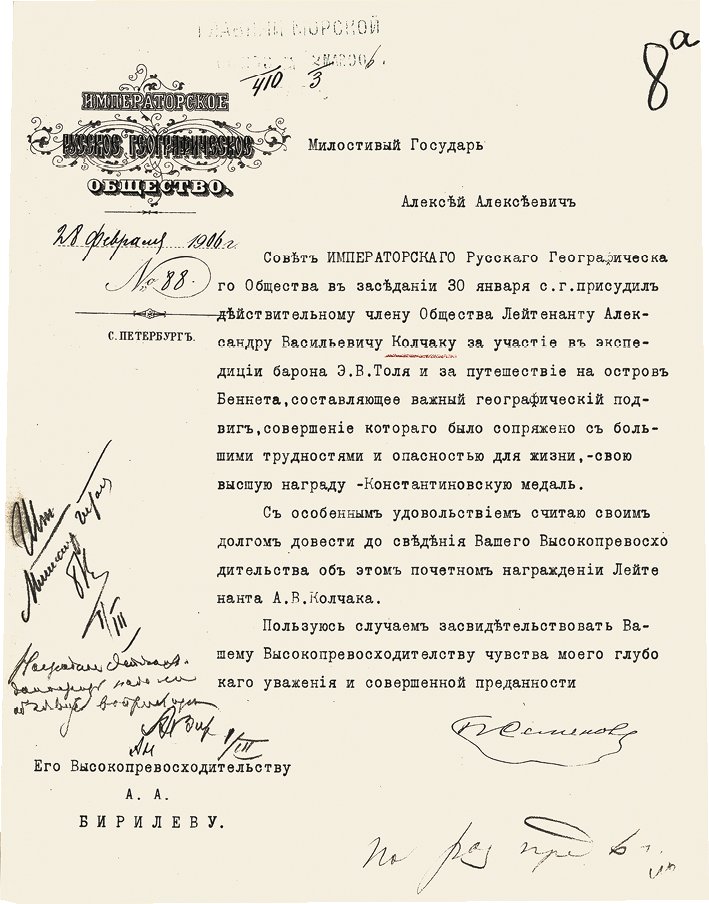

Одновременно с поисками Толля экспедиция Колчака решала и исследовательские задачи. По возвращении ее на «Большую землю» Русское географическое общество оценило результаты экспедиции очень высоко. В 1906 году А.В. Колчак был награжден высшей наградой Императорского Русского географического общества – Константиновской золотой медалью. В постановлении о награждении говорилось: «Совет Императорского Русского географического общества в заседании 30 января сего года присудил действительному члену общества лейтенанту Александру Васильевичу Колчаку за участие в экспедиции барона Э.В. Толля и за путешествие на остров Беннета, составляющее важный географический подвиг, совершение которого было сопряжено с большими трудностями и опасностью для жизни, – свою высшую награду – Константиновскую медаль»[5]. Русское географическое общество возглавлял тогда знаменитый академик П.П. Семенов-Тян-Шанский. Также Колчак был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.

В советское время по понятным причинам роль Колчака в полярных исследованиях замалчивалась. И даже великий советский ученый академик В.А. Обручев, описывая в своем романе «Земля Санникова» исторический доклад Колчака на заседании Русского географического общества, не посмел назвать открыто его фамилию…

Путешествия и наука могли стать главным жизненным призванием Колчака, если бы не Русско-японская война, о которой он узнал по прибытии в Якутск в конце января 1904 года. Война началась внезапным ночным нападением японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре. Уже через день Колчак обратился к президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу с просьбой отчислить его в распоряжение военно-морского ведомства.

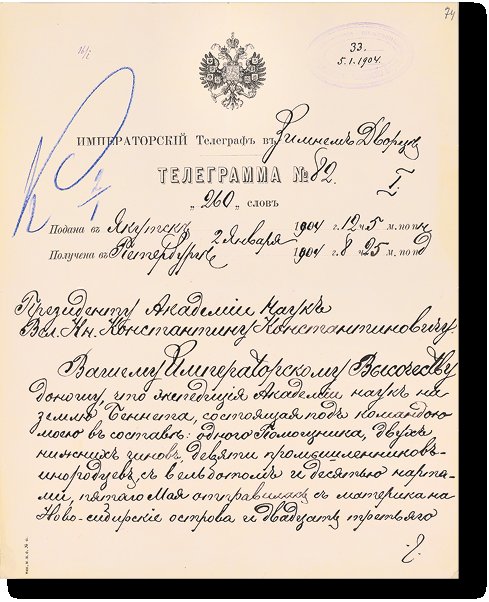

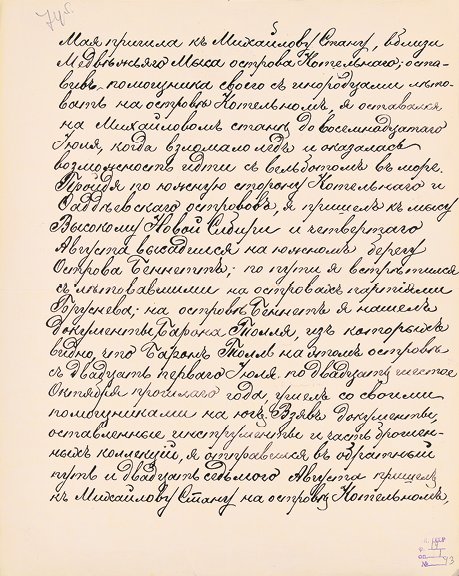

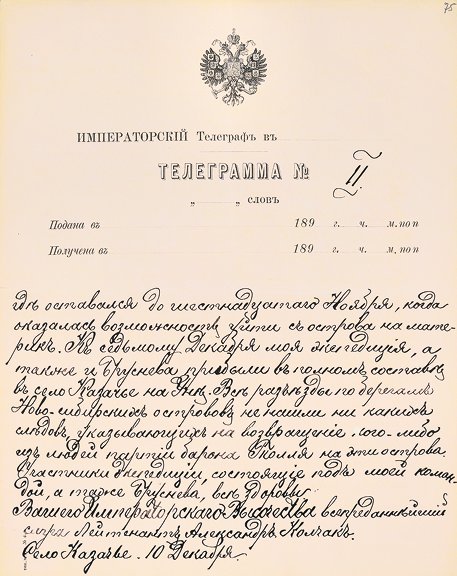

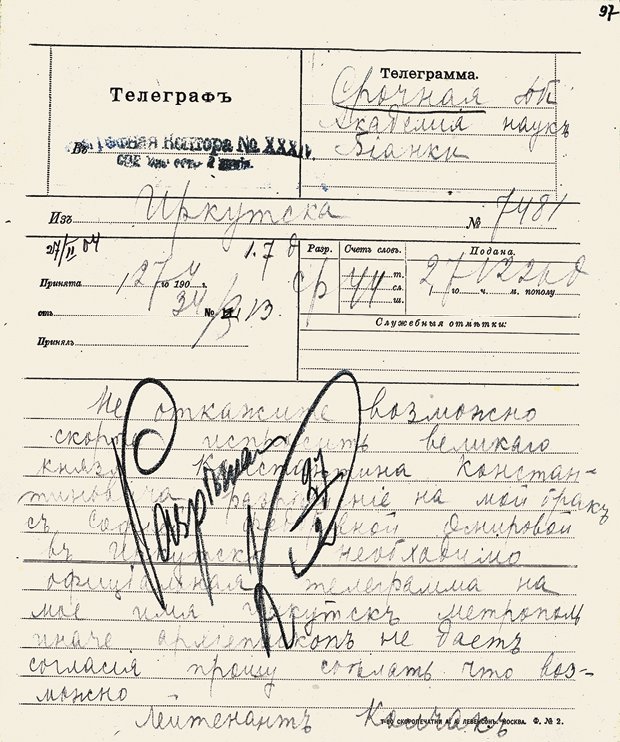

Телеграмма лейтенанта А.В. Колчака президенту Санкт-Петербургской академии наук великому князю Константину Константиновичу о результатах спасательной экспедиции на поиски барона Э.В. Толля

10 декабря 1903

[СПбФ АРАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 43. Л. 74–75]

Перед отъездом на войну в Иркутске Александр Васильевич обвенчался с Софьей Фёдоровной Омировой, на два года моложе его, из дворян Подольской губернии (на Украине), воспитанницей Смольного института благородных девиц. Это была волевая женщина с непростым и независимым характером (во многом это в дальнейшем сказалось на ее сложных отношениях с мужем), хотя брак был по любви, и в первые годы молодых супругов соединяли самые искренние чувства. Мимолетное знакомство их состоялось еще в 1895 году, а предложение Колчак сделал Софье перед уходом в последнюю экспедицию. Как она вспоминала: «Колчак не говорил, что он меня любит, а просто сказал: “Я приехал Вас спросить: хотите быть моей женой?”»[6]. После венчания молодая жена в сопровождении свекра (отца Колчака) вернулась в Петербург, а муж в марте прибыл на войну, в Порт-Артур. Его сопровождал все тот же неизменный боцман Никифор Бегичев.

Софья Фёдоровна Колчак (урожденная Омирова), жена А.В. Колчака

[Из открытых источников]

Отношение вице-председателя Русского географического общества академика П.П. Семенова-Тян-Шанского морскому министру вице-адмиралу А.А. Бирилеву о награждении лейтенанта А.В. Колчака Константиновской медалью Академии

28 февраля 1906

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 2965. Л. 8а]

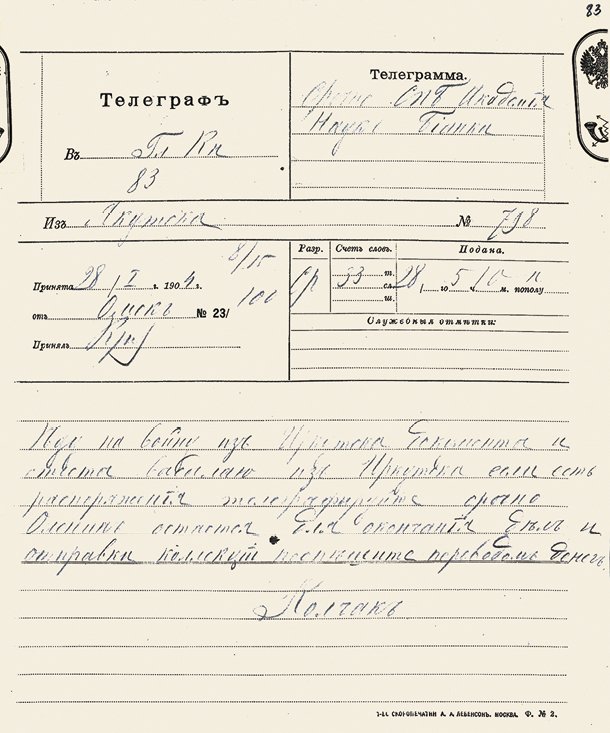

Телеграмма лейтенанта А.В. Колчака секретарю Русской полярной экспедиции В.Л. Бианки с просьбой получить у великого князя Константина Константиновича разрешение на брак с С.Ф. Омировой

27 февраля 1904

[СПбФ АРАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 43. Л. 97]

Телеграмма лейтенанта А.В. Колчака секретарю Русской полярной экспедиции В.Л. Бианки об уходе на Русско-японскую войну

28 января 1904

[СПбФ АРАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 43. Л. 83]

В осажденном Порт-Артуре

Сразу по прибытии Колчак явился к командующему флотом вице-адмиралу С.О. Макарову. А всего через несколько дней, 31 марта, он стал свидетелем гибели адмирала на подорвавшемся на мине и затонувшем флагманском броненосце «Петропавловск». Степана Осиповича Макарова Колчак считал своим учителем.

В Порт-Артуре он, пробыв недолго на крейсере «Аскольд», назначается командиром миноносца «Сердитый». За сравнительно недолгое время он успел отличиться: на поставленной экипажем его миноносца мине подорвался японский крейсер «Такасаго»[7].

В начале осени, когда основные боевые действия разворачивались уже на суше, больной ревматизмом Колчак назначается на берег командиром батареи морских орудий.

После капитуляции Порт-Артура в канун нового 1905 года Колчак попал в плен вместе со всем гарнизоном крепости. Война для него закончилась. В числе других пленных он был вывезен в Японию, в Нагасаки, а весной, еще до окончания войны, отпущен на Родину. В Петербурге медкомиссия признала его инвалидом и дала полугодичный отпуск для лечения на водах.

За героизм, проявленный на войне, Колчак был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» с формулировкой «За отличия в делах против неприятеля в Порт-Артуре»[8], а также орденами Св. Станислава 2-й степени с мечами и Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

В авангарде флотских младореформаторов

После лечения Колчак завершил отчеты об обеих полярных экспедициях и представил их в Академию наук. Их материалами живо интересовался сам президент Академии великий князь Константин Константинович. Они оказались настолько богатыми, что для их изучения и обработки была создана специальная комиссия Академии наук, проработавшая до 1919 года.

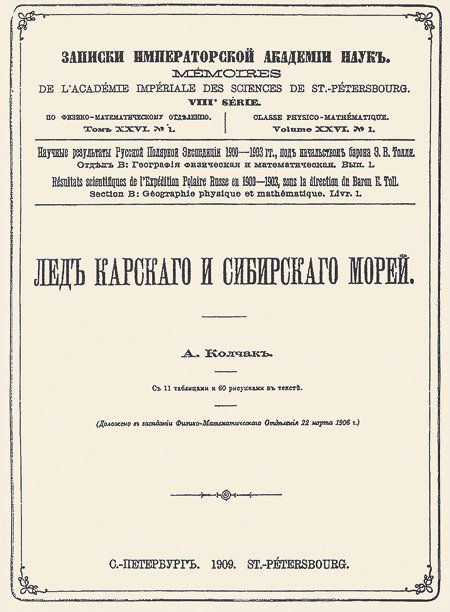

Имя Колчака приобретает широкую известность в научных кругах. Исследования двух экспедиций легли в основу его капитальной научной монографии «Лед Карского и Сибирского морей»[9], изданной Академией наук и в 1928 году переизданной Американским географическим обществом в сборнике «Проблемы полярных исследований», где были собраны работы свыше 30 наиболее известных полярных путешественников.

В этом фундаментальном труде Колчак открыл, что арктический ледовый пак совершает движение по часовой стрелке, причем «голова» этого гигантского эллипса упирается в Землю Франца-Иосифа, а «хвост» находится у северного побережья Аляски. Им был введен в научный оборот ряд новых океанологических терминов.

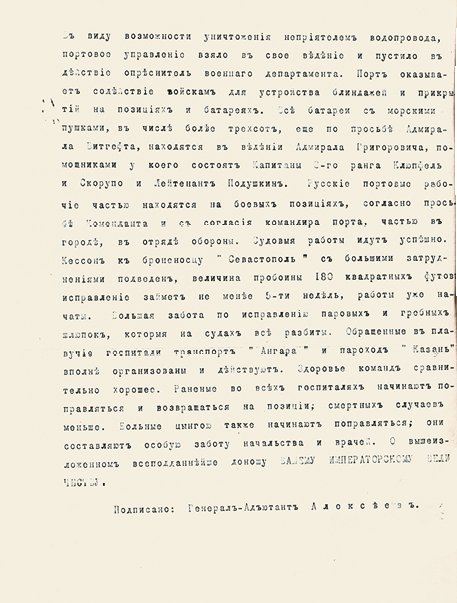

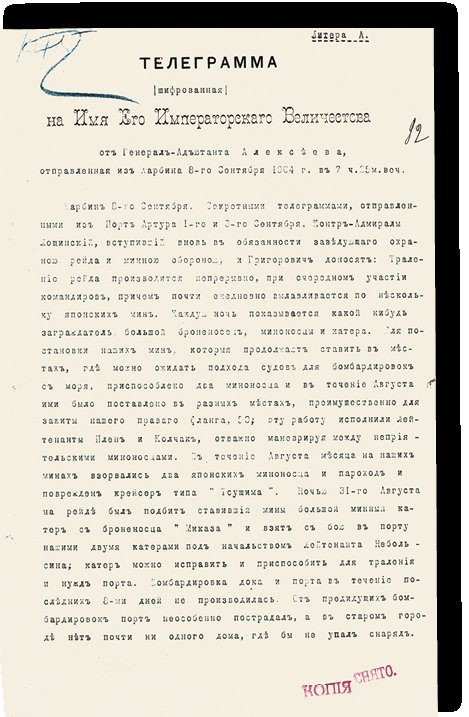

Шифротелеграмма наместника Дальнего Востока адмирала Е.И. Алексеева императору Николаю II о боевых операциях в гавани Порт-Артура с участием лейтенанта А.В. Колчака

6 сентября 1904

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3188. Л. 92–92 об.]

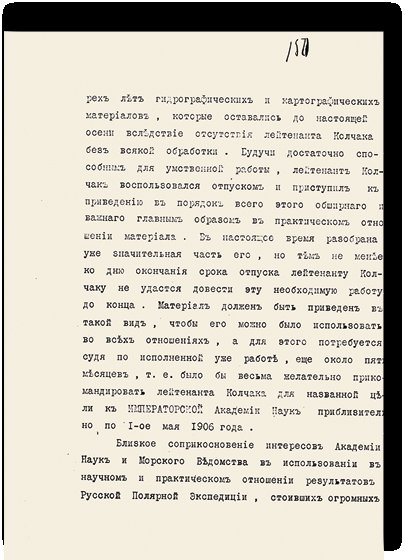

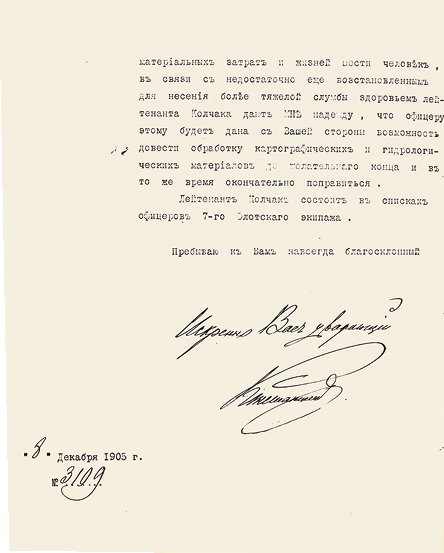

Письмо президента Академии наук великого князя Константина Константиновича морскому министру вице-адмиралу А.А. Бирилеву о предоставлении лейтенанту А.В. Колчаку возможности завершить обработку материалов Русской полярной экспедиции Э.В. Толля

8 декабря 1905

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 893. Л. 149–150 об.]

Обложка книги А.В. Колчака «Лед Карского и Сибирского морей»

Санкт-Петербург, 1909

[Из открытых источников]

Уже в 1906 году, после представления Академии официального отчета об экспедициях, Колчак возвращается на военную службу. Горечь и потрясение, пережитые им и многими другими патриотически настроенными молодыми офицерами от разгрома и фактической гибели родного флота в минувшую войну под Порт-Артуром и Цусимой, побудили их на основе собственного боевого опыта и с учетом уроков войны в целом к разработке программы возрождения флота и его коренной технической и организационной модернизации.

Поражение в войне с Японией было тем более унизительным, что по военному потенциалу Россия превосходила Японию, и даже немецкие военные специалисты считали, что, если бы война продлилась еще год-два, она окончилась бы победой России. В первоначальных поражениях сыграли роль недооценка противника (Япония первой среди стран Азии провела у себя масштабную модернизацию, на англо-американские кредиты оснастила свою армию и флот первоклассным новейшим вооружением), малочисленность русских войск на Дальнем Востоке, а потом войну пришлось прервать из-за вспыхнувшей в тылу революции 1905 года. По сути, в схожем положении оказались в 1941 году США, потерпевшие от Японии сокрушительное поражение при Перл-Харборе: тогда им потребовалось четыре года, чтобы мобилизовать весь свой гигантский военно-промышленный потенциал и разгромить Японию (к счастью для них, времена революций в США миновали). А одной из причин первых поражений американцев была все та же недооценка противника.

Так или иначе, война с Японией преподнесла русским морякам жестокий урок, и лучшие из них извлекли из него необходимые выводы. Одним из первых результатов настойчивых записок Колчака и его единомышленников стало создание в том же 1906 году Морского генерального штаба – специального органа по разработке оперативно-тактических, технических и организационных планов подготовки флота к войне. Наряду с ним сохранился и старый Главный морской штаб, по-прежнему ведавший кадровым составом флота и административно-хозяйственными вопросами.

Сразу же после образования Морского генерального штаба Колчак, в 1907 году произведенный в капитан-лейтенанты, а в 1908 – в капитаны 2-го ранга, получил назначение в него в качестве начальника статистического отделения. Вдруг он оказался, можно сказать, «не по чину», одной из центральных фигур в деле разработки программы возрождения флота[10]. Его талант блеснул новыми гранями. Как генератор идей и организатор он проявляет редкую энергию и оказывает большое влияние на офицерскую молодежь. Вокруг него группируется кружок единомышленников – молодых офицеров, прозванных в шутку «младотурками», который выступает вскоре с развернутой и обоснованной по всем статьям программой модернизации флота.