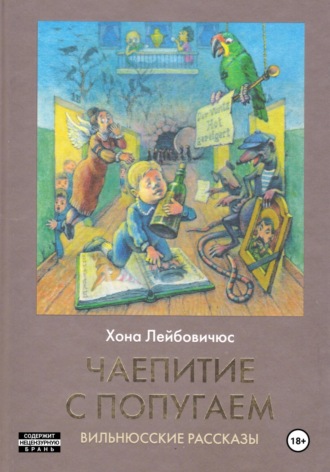

Полная версия

Чаепитие с попугаем

Сегодня же, когда истёк срок очередного заточения, бабушка, открыв все дверные запоры и сопроводив соответствующим напутствием, выпустила из домашней клетки кудрявого белокурого толстячка. На волю! В пампасы! Но в этот раз не ринулся толстячок сломя голову через дорогу. Он избрал гораздо более длинный и, как подсказывал детский пытливый и изобретательный ум, менее опасный путь. Наш хитрован понял, что если пройти через всю кишку длинного двора и выйти из него через узкую деревянную дверь у реформатской церкви, либо завернуть в параллельный двор, выходящий на Клайпедос, и оттуда налево пересечь дорогу в сквер, то этого никто из парикмахерской не заметит. Отбывая наказания, сидя на кухне у окна, он рассмотрел в бинокль возможные стратегические направления и важные пути отступления и сейчас полный решимости двинулся в параллельный двор. Выйдя из ворот на Клайпедос, Йонa вспомнил эскадрон и с новым импульсом любопытства завернул в его массивные, дубовые, окованные чугуном ворота. Первое, что бросилось Йоне в глаза, был стоявший за воротами у грохочущей механическим молотом кузни, Зюнька27 Косой. Это не вызвало у Йоны никакой радости, скорей щекотливое предчувствие. Не в его манере было ретироваться, отступить – был он упрям и не труслив. Он хотел пройти мимо, да не тут-то было…

Зюнька, его брат Мечка28 и их родители – дворницкая семья, жившая в полуподвале дома напротив Йониной подворотни и дамского салона Шейны Лейбедев, мамы нашего карапуза. Йонa помнил этот дом обгоревшим: обожжённый фасад без крыши, с зияющими чернотой глазницами окон. Сейчас проёмы обоих окон их жилища уходили в тротуар, с которого три ступени вели вниз, в дверь между этих окон, откуда всегда дурно пахло, где сквозь запылённые немытые стёкла Зюнька с Мечкой заглядывали под юбки проходящих дам. Зюнька Косой был на год старше Йоны, а Мечка – лет на пять-шесть. Мечка, будучи довольно крупным подростком, являлся банальным дворовым, уличным хулиганом, относящимся к шайке «бани», кучковавшейся между общественной баней улицы Комьяунимо, спортплощадкой Артиллерийского училища и Вингряйскими источниками (лит. Vingrių šaltiniai). Зюнька постоянно пасся в сквере один, как киплинговский кот, но не потому, что был независим и самодостаточен, а просто потому, что никто не хотел с ним водиться из-за его скверного характера. Он задирал соседских детей, которые побаивались вступать с ним в спор. Чаще всего он приставал к тем, кто не обращал на него внимания. Глаза дворницких братьев загорались лютой люмпенско-пролетарской ненавистью при виде аккуратного пухленького «барчука» в белой рубашечке, коротких штанишках на шлейках и белых до колен гольфах с помпончиками. «Жидовское» происхождение «барчука» усиливало, как видно, выплеск люмпенско-пролетарского гнева и шипяще-свистящих звуков польско-тутейшеских проклятий. Зачем мы убили ихнего Езуса (Jezus)? Йонa этого ещё не знал, не понимал и ответить не мог.

К ответу призывали всё чаще и чаще по мере того, как белокурый пухленький «барчук» подрастал и появлялся в «обществе» без родительского присмотра. Вот и в этот раз Косой задел его рукой, дёрнул и сказал что-то обидное. Йонa хотел отмахнуться от него, как от назойливой мухи, и резко повёл рукой. Зюнька в этот момент подался немного вперёд, как будто намереваясь ударить, и Йонa нечаянно кончиками пальцев попал ему в его косой глаз. Зюнька истошно завопил, прикрыл глаз рукой и, как взбешенный тореадором разъярённый бык, кинулся на ненавистного «барчука». Схватка была у них не первой. Обычно в сквере они навешивали друг другу тумаков, но победителем оставался Йонa, поскольку телом был крупней и руки у него были длиннее. Йонa упал в грязь рядом с лужей, вывернулся, словно уж, поднялся и ногой ударил по шее лежавшего лицом вниз Косого, который от удара клюнул лицом в лужу. В этот момент в воротах эскадрона появился Мечка. Он с разбегу кулаком нанёс нашему карапузу удар по уху, от которого зазвенели перепонки и посыпались искры из его зелёных глаз, и пнул его ногой. Йонa упал. Он почувствовал вдруг, как кто-то навалился всем телом и давил на горло. Он стал задыхаться, зажмурился, открыл вдруг глаза, дёрнулся и попал головой в нос Зюньке Косому, тут же поникшему от удара. Ощутив, что давление и тяжесть ослабли, и нащупав правой рукой какой-то твёрдый предмет – камень или кусок металла, он заехал этим в лицо наклонившегося к нему Мечки. «Ааа-ххх, сссукаа!» – то ли вопил, то ли стонал Мечка, держась руками за лицо. Йонa вскочил на ноги и увидел Зюньку, стоявшего на коленях с текущей из носа красной струйкой, и Мечку, прикрывавшего рукой левую часть лица. Мечка посмотрел на тряпку, которую убрал от разбитого лица, и «барчук» заметил, что удар пришелся по левой щеке и глазу. Глаз заплыл, щека опухла, между глазом и ухом краснела ссадина – удар получился скользящий. Тут вышел из дверей кузнец, который вынес братьям какую-то заказанную ими для дворницких целей поковку, и не дал пришедшим в себя пролетарским братцам взять реванш, уводя «барчука» вглубь кузни. Плечистый кузнец в десантном берете с добрым лицом со светлыми глазами и квадратным подбородком с ямочкой ветошью вытер Йоне ручки и жидовское пухлое личико, испачканные грязью и окроплённые христианской кровью, выглянул из кузни, окинул взглядом двор эскадрона и со словами: «Дуй давай и не попадайся!» – выпроводил мальчика. Йoнa поплёлся домой, сохранив, однако, боевой дух и обретя спокойствие.

Неожиданное приключение малыша Йoны в эскадроне не осталось незамеченным. Добрый старый друг Маврикий, чей насест стоял на широком кухонном подоконнике, видел, как Йонa дворами шёл в эскадрон, и когда началась драка, пришёл в неистовое возбуждение, свистел, как хулиган с галёрки, и воинственными криками призывал к торжеству патриотических скреп: «Pro Aris et Focis! Igni et Ferro! (лат. «За алтари и очаги! Огнём и мечом!»)». Это немедленно привлекло внимание бабушки, возившейся у плиты на кухне, и, увидев начало спектакля, она помчалась спасать любимого внучка от злобных обидчиков. Бабушка что есть мочи спешила к месту трагедии, но Finita la comedia – опоздала. Кузнец, порядочный человек, рассказал ей концовку, которую ему случилось видеть, и заверил бабушку, что с её внучком всё в порядке и что внучок пошёл домой. Бабушка поспешила назад, и когда вернулась, увидела грязного, в перепачканной кровью и глиной одежде, обожаемого нарушителя спокойствия и в сердцах всё всплёскивала руками: «Az oh en vei! Vos tutzekh? An umglik af zeyere kep!»29 Утром рано прискакали дворники – родители Зюньки с Мечкой. Был большой скандал с привлечением «барчука» в качестве ответчика и братцев в качестве потерпевших, демонстрировавших увечья, нанесённые им ответчиком. Гадминские требовали денег на лечение своих чад. Было уплачено. И до того стычки между ними не раз бывали, и в дальнейшем «классовая» вражда не утихала. Мальчик Йонa вплоть до армейского призыва отбивался от этих заядлых забияк – озлобленных подвальных ублюдков. В этот раз наказание было очень длительным и особо суровым, но наш барчук уже привык никогда не унывать, всегда находить себе развлечение и радоваться жизни.

2017.06.06

Тризна

Сумрачное утро пятницы 6 марта 1953 года ничем не отличалось от череды таких же утр тогдашней ранней весны. Меня, как обычно, разбудили возня и жужжание радиоприёмника, проникавшие из родительской спальни. Скрип двери, шуршание одежды и шорох шагов родителей, на цыпочках крадущихся мимо моей кроватки к завтраку, окончательно вывели меня из зыбкого дремотного состояния. Я тихо лежал и думал, как не хочется идти в школу, и вспомнил о «Генеральном Конструкторе», подаренном мне перед сном накануне вечером. Зазвонил будильник, бескомпромиссно приказав подниматься. Я нехотя выскользнул из тёплой постельки, включил свет в нетопленной комнате, поёжился от прохлады, заставившей быстрей одеться, и любовно провёл ладонью по коробке лежавшего у постели подарка. В январе мне исполнилось семь лет, и долгожданный подарок папиного приятеля, земляка и однополчанина, дяди Семёна Берзаса, наконец, добрался до меня вместе с ним, находившимся где-то в длительном отъезде. По утрам меня, ученика 1Б класса, ждала 9-я средняя школа на спуске улицы Калинаускаса (лит. Kalinausko) к улице Пилимо (лит. Pylimo), что недалеко от нашего двора, подворотня которого на улице Пилимо 22, разбивала первый этаж дома на два важных объекта: хлебный магазин Гобермана (по имени его директора – одноногого, на костылях, ветерана войны) слева подворотни и дамская парикмахерская артели «Пирмунас» (лит. «Pirmūnas»), где работала мама – справа.

Дождавшись, когда родители уйдут на работу, и убедившись, что никто не видит, по пути на кухню я успел незаметно отхлебнуть из бутылки крымского Кокура30, хранившейся в орехового дерева буфете. Кокур вместе с множеством других напитков скрывали большие дверцы буфета, запертые на ключик, извлекаемый мной из потайного, как считали мои родители, места на верхней полке. Заветный «золотой ключик» прикреплялся пластилином к впалому дну серебряной чаши посреди празднично сиявшего богемского стекла, хрусталя и фарфора. Всё это великолепие содержалось за стеклянными заслонками с матовыми кистями винограда по краям и резными камеями с головой Бахуса на бронзовых ручках. Я воображал, будто бы я – Буратино, доставал заветный Золотой Ключик и отведывал глоток божественного напитка. Быстро вернув всё на место, осторожно и боязливо ощупывал свой нос и, стараясь не взглянуть и отворачиваясь от зеркала на двери ванной комнаты, прошмыгивал на кухню.

Вот и в то утро, производя правой рукой неуклюжие пассы, словно норовил поймать что-то неуловимое, схватить в воздухе нечто ускользающее возле лица, я влетел из коридора на кухню и плюхнулся на стул. Как всегда, на кухонном столе меня ждал собранный бабушкой завтрак. Но сама она, в отличие от обычного утра, не ждала меня, а возилась в ванной комнате. Левой рукой поднеся к губам маленький серебряный бехер с яйцом, я не без лёгкого торжества обнаружил, что нос туда не опустился. В тот самый миг, когда я не уткнулся в яйцо сохранившим свою форму и длину носом, я услышал голос Маврикия31, нашего попугая. Его слова были из всех первыми, что в тот день мне пришлось услышать. Как объявление по вокзалу о приходе поезда, прозвучал с насеста на широком подоконнике его возглас: «Der VOntz hot gepEigert»32. Он протрубил это горлом, ударив на О и после секундной паузы на второе Е, и прозвучали они как донесение – коротко, ёмко, безапелляционно. Кому это было сказано? Сообразив, что нахожусь на кухне один, я кинулся к мусорному ведру выкинуть, пока не появилась бабушка, нелюбимый мной тошнотворный желток, и второпях, пропустил смысл возгласа попугая мимо ушей. Вошла моя добрейшая милая бабушка, в которой души не чаяли все мои друзья, подёргала меня, как водится, чтобы не мешкал – пора в школу. Я послушно кивал и, доедая обезжелточенные яйца всмятку, выказывал готовность немедленно бежать. Появление бабушки немного меня смутило, чуть было не застало врасплох и помешало расспросить Маврикия.

Шагая в школу, я размышлял о «подохшем», как сказал Маврикий, загадочном Vоntz’е, упоминавшемся иногда в разговорах родителей, в репликах соседей и гостей, но никто никогда не рассказывал мне про него историй и сказок, и стихов о нём не читал. Привычный мне мир всё ширился, ставил всё больше вопросов, и я, «почемучка», обо всём расспрашивал и, конечно, о Vоntz’е. В школу меня «устроили» с трудом, потому что тогда принимали в первый класс детей не младше семи лет, но мои родители неуклонно пытались меня скорей туда водворить. В послевоенное время школ в городе не хватало; в нашей 9-й были пять первых классов, занятия в школах проводились в две смены. Отдать ребёнка в школу раньше достижения им семи лет было почти невозможно. Моему преждевременному устройству в школу поспособствовал старик Гурдус, служивший старшим инспектором ГорОНО33 – знакомый моих родителей и частый наш сосед по съёмной даче, куда братика Мишку, меня и бабушку родители вывозили на летний «выпас». Там, в Поспешкес или в Валакумпии, мы с братом резвились в лоне необычайной красоты пейзажей Вильнюсских предместий, вместе с чистейшим воздухом впитывая волшебную ауру чарующей литовской природы. Бабушка кормила нас деревенской едой, свежими овощами и фруктами из хозяйского сада-огорода, а родители появлялись там в субботу вечером после работы. Они привозили кучу городской еды и всякие новости, забавлялись со мной и братишкой и покидали нас в воскресенье вечером либо в понедельник рано утром – спешили на работу. Мой папа работал главбухом Вильнюсского ликёро-водочного завода, и в ореховом буфете имелось всё, на что завод был горазд, и образцы того, что закупали за границей в целях составления купажей, отработки технологий и уж, знамо дело, начальству на стол.

С самого раннего детства родители читали мне книжки и учили читать и считать. Я принимал это со всей детской увлечённостью и часто сам просил почитать мне. Свою первую большую книжку я принёс домой из школьной библиотеки, хотя домашняя, собираемая папой, едва ли была меньше, да и «Золотой ключик или приключения Буратино» занимали на полке свое почётное место. Перед постижением «Буратино» были сказки разных народов, «Чук и Гек»34 и выдержки из газет, которые давал мне папа. Он велел мне читать газету вслух. Я читал, запинаясь, непонятные мне тексты, папа с мамой слушали и смеялись. Я тоже начинал смеяться и дурачиться, намеренно коверкая слова. Бабушка сначала недовольно ворчала, что родители вместо того, чтобы учить ребёнка чему-то толковому, «делают комедию», но в процессе и сама таяла в улыбке. Из всего массива прочитанного у меня складывалась дуалистическая картина: полный неизведанного, влекущий, таинственный мир – яркий и романтичный, и другой: реальный и осязаемый мир дома, двора, школы – ежедневный, одинаковый, серый, постылый. Незатухающий интерес к персоне Vоntz`а усиливался и частично был утолён папой. Он рассказывап, что это такой сотрудник у него на работе, с такой фамилией, и мне, еврейскому ребёнку, встречавшему среди папиных друзей-приятелей, бывших подпольщиков и однополчан, такие фамилии, которые означали «портной», «кузнец», «водяной», «железо» и «рыба», фамилия Vоntz не казалась из ряда вон выходящей. Папа объяснял, что Der Vоntz к нам не приходит потому, что очень занят, что он вообще у них на работе самый большой начальник. Ведь папа часто рассказывал маме: Der Vоntz сказал то, Der Vоntz сказал это, велел, приказал и т. п., а ведь так ни о ком другом не говорили. Папа выслушивал мои расспросы и рассказывал: «Он следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием: и наш завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». Я начинал осознавать великость и величие Vоntz`а. Он стал представляться мне гигантом с бровями густыми и длинными, одинаковыми вертикальными губами, окаймлёнными одним сплошным густым усом, свисавшим далеко, ниже широкого с ямкой подбородка. Он виделся мне антиподом жадного и злого Карабаса-Барабаса, который грозил, что если я буду лазить в буфет, то у меня вырастет длинный, как у Буратино, нос, а Дуремар будет ставить на мой нос пиявки, и я в страхе чуть ли не кожей ощущал эту боль. Страх перед наказанием, видимо, не был столь силён, чтобы отвратить меня от неодолимого соблазна лизнуть ароматный Кокур, тем более, что по прирождённой легкомысленности своей натуры, помноженной на возраст, я вспоминал о возможной каре уже только после того как… Ну, а Макрикий и Vоntz помалкивали: не видели, не знали, а может быть, видели и знали, но молчали.

Картинки воображаемых миров как бы сливались, перетекали из одного в другой и калейдоскопически видоизменялись в моей голове, попеременно выдвигаясь на авансцену детского полусомнамбулического сознания. Однако головушка моя работала исправно: ещё до школы я умел читать, писать, считать, а в первом классе мог тут же слово в слово повторить по памяти две книжные страницы прозы, прочтённые всего один раз, или в ещё большем объёме стихи, и родители похвалялись этим перед друзьями-знакомыми. Бывало, они заставляли меня демонстрировать свои способности, кои со временем сильно притупились под влиянием культа Бахуса, принятого и почитаемого мной в молодости также рано, как был перенят на эаре цивилизации греками у фригийцев35. Как говорили родители, я «всё хватал на лету» и быстро вникал в суть, но временами впадал в некий транс, застревал в своих мыслях и образах, не замечая происходящего вокруг и не отвечая на вопросы и оклики, словно они были не здесь, не сейчас и не ко мне. Вытащить меня из такого состояния, хотя зависал я ненадолго, можно было только болевым приёмом, шоковой терапией, иначе приходилось дожидаться моего воплощения. Такие состояния преследовали меня лет до двадцати двух. В армии это создавало неожиданные ситуации, не раз конфузя меня в течение моего трёхлетнего срока солдатской службы и принося неприятности. Задолго до призыва мой друг, студент медицинского вуза, убеждал меня давить на это обстоятельство перед призывными медицинскими комиссиями. Типа «синдром Каннера»36 – с таким дефектом не берут. Я пытался… Не могу сказать, что настойчиво, да и родители мои считали, что идти служить надо. Туда меня и послали на «излечение». У нас в полку не служили разве что только сумасшедшие: призывали и хромых, и косых, и заик, и язвенников, и сердечники попадались, а часть здоровых становилась таковыми.

Так, на автопилоте, находясь в своём лёгком забытьи, в которое меня, подобно улитку в раковину, заставляла невольно вползать неприятная навязчивая среда улицы, брёл я в школу, где уроки первой учебной смены начинались с половины девятого. Было темно, сыро и зябко, пахло гарью и дымом чадящих печек. Словно через мутное, запотевшее от дождя, стекло автобуса я видел необычно много прохожих по обе стороны улицы, которые на ходу надевали или поправляли нарукавные повязки – красные с чёрным и ещё вроде бы с зелёным, напоминавшим цвета флага Литовской ССР. Люди как бы причитали, прядая головами, как лошади, что-то бормотали, будто молились, заражали детей своим довлеющим над дёгтем утреннего сумрака плачем, переходящим в детский рёв. Все спешили… Мои органы чувств частично фиксировали размытую картинку, не вполне реагируя на общее движение. В голове моей, как на полотнах сюрреалистов, происходило постоянное перевоплощение, хаотическое «сложение и вычитание» занимавших меня мифических персонажей интермедии, постановщиком которой был не я. Словно по мановению волшебной палочки подкралась ко мне догадка, что фраза про Vоntz’а, изречённая Маврикием, была услышана им от папы. За завтраком папа пересказывал маме и бабушке новости того утреннего радиосеанса, когда слушал довоенный ВЭФ37, будивший меня своим жужжаньем из родительской спальни.

Утренний сомнамбулический трансфер заканчивался – я переступил порог школы. Яркий электрический свет ударил в глаза и повёл меня длинными коридорами с классными комнатами, одна из створок двухстворчатых дверей которых была везде отворена. С обычными выкриками и шумом носились туда-сюда ученики младших классов. Старшеклассники кучковались у своих дверей, возле учительской рядом с моим 1Б, у лестницы, делившей коридор на две равные части, и у высоких до потолка окон в обоих торцах второго этажа. Едва успев бросить свои школьные принадлежности, состоявшие из коричневого кожаного портфеля с двумя замками-защёлками, мешочка с чернилкой-непроливашкой и стеклянной банкой с синими чернилами, коричневого матерчатого мешка с одеждой для физкультуры, затянутого белым шнурком с пистончиками и узелками на концах, я тут же был схвачен за рукава пиджачка. Одноклассники тащили меня, и я оказался вовлечённым в «кучу малу». Впрочем, я и не сопротивлялся: эти «рыцарские турниры» проводились почти на каждой переменке. В классе оставались за редким исключением только девчонки.

Звонка всё не было. «Куча мала» шла в полном разгаре и после второй атаки переместилась к центру коридора немного левее лестницы, заняв плацдарм в четырёх-пяти метрах от группы старшеклассников. Находясь в середине кучи, пытаясь выбраться из её гущи наверх, я слышал крики проносившихся мимо детей. Первоклашки по всей длине коридора играли в догонялки. Они кричали наперебой: «Сталин умер? Сталин умер! Сталин умер? Сталин умер!» – и эти крики несмышлёных первоклашек, повторяясь то как вопрос, то как утверждение, звучали как нелепая дразнилка. «Куча мала» же продолжала жить своей жизнью, и я, сражаясь в ее глуби, рвался наверх. Из других классов дети высыпали в коридор, крики стали множиться, всё стало ходить ходуном, голоса набирали силу и складывались в сфорцандо38 звучащий хор: сталин-вождь-умер-умер-отец… Я выдрался из гущи тел наверх, скатился к подножию кучи разгорячённый, потный, чёлка взъерошена. Отряхнулся, застегнул пуговицы сорочки и пиджака, огляделся. Взгляд мой упал на группу развязных старшеклассников, среди которых верховодил некий Витька. Наши глаза встретились. «Ну, ты, жирный, ходи сюда!» – услышал я Витькин грудной фальцет, и его зовущий жест рукой как бы подтверждал, что звуки исходят из его пасти. Встреча с Витькой обычно не сулила мне ничего хорошего, и сейчас я смотрел на него глазами варёного судака, соображая, что делать. Вышла пауза. «Ходи сюда, я сказзззал», – издал фальцет, растягивая в гармошку «з». Увидев, что я не двигаюсь, он сделал некий повелительный жест, и несколько «всегда готовых» молниеносно подтащили меня к нему. Дав мне оскорбительного болезненного леща39, Витька презрительно процедил: «Ну, ты, жирный фуцин40…». Не успел он закончить, как рядом с нами школьная техничка Ядвига Болеславовна зазвонила большим, сверкающим, как несъеденный яичный желток, латунным колокольцем. Улучив момент, я пнул Витьку ногой, вырвался и стремглав бросился в класс.

Стриженый бобриком, худой и долговязый Витька, немного сутулый, не вынимая рук из карманов чёрных клёшеных шкер41, курил «Беломор»42, дымок которого, поднимаясь, отражался козырьком темно-синей матерчатой кепки-восьмиклинки с пуговкой на макушке. Флотский ремень и тельняшка под расстёгнутой чёрной матерчатой на молнии курткой с двумя нагрудными коричневыми карманами, прикрытыми фигурными клапанами с язычками, застёгнутыми на чёрные пуговицы… Латунная молния по замыслу должна была сочетаться с курткой и ботинками цвета бронзы на светло-жёлтой резиновой подошве на кривых тонких ногах, которые вразвалочку вышагивали из послевоенных обшарпанных проходных мусорных дворов на улице Кедайню (лит. Kedainių), напротив бывшего Францисканского костёла, в те годы разграбленного и загаженного, в разрушении внутреннего убранства которого принимали деятельное участие и мы, дети окружающих его улиц и дворов.

«Витьки» выходили из своих, как говорил наш дядя столяр-краснодеревщик Си́мен, «катухов»43, группировались в небольшие шайки по 3–5 пацанов, которые грабили школьников: отнимали у них выделенные родителями на расходы и школьные обеды копейки. Ограблению подвергались в основном малыши, а из тех, кто постарше, не умевшие за себя постоять. Окружали одного или двоих, требовали копейки, если же жертва утверждала, что их нет, заставляли попрыгать, чтобы услышать звон монет. И тогда… Они не лезли в карманы и портфели, но заставляли запугиваниями и побоями самим отдавать, в худшем случае могли вырвать из рук. Отнимали значки и монеты, спичечные этикетки, почтовые марки и целые кляссеры у юных нумизматов и филателистов. Подобные экспроприации надолго стали частью школьной жизни, к концу 1950-х став экстерриториальными, и продолжались вплоть до 1961–1962 гг., когда я выпал из круга возможных жертв, закончив среднюю школу.

Витькино хищное лицо, помеченное следами оспы вокруг глубоко посаженных маленьких коричневых глаз под тёмными резко очерченными бровями, тронутое ехидно-подловатой улыбкой, открывавшей верхний ряд прокуренных и пожелтевших от чифира зубов, выдавало в нём отпрыска люмпенской семьи, каких много до и после войны завезли в Литву и, собственно, в Вильнюс для разбавки и русификации местного населения и внедрения дружбы народов. Мне никогда не доводилось встречать его в одиночестве: он всегда бывал в сопровождении корешей, одетых в том же стиле, но попроще. Бывали нередко с ними и «старшие товарищи» – блатняки, которые их наставляли и «крышевали». К этому времени, исполняя тогдашний «модный приговор», молодёжь стала на фоне чёрных и синих клёшей, ватников и курток одеваться в ином, непривычном для совтрудящихся стиле, носить совершенно другую одежду: яркую, многоцветную, явившуюся для власти новым жупелом с запада. Носителей такой одежды называли «стилягами». Власти ожесточённо боролись с новой западной идеологической диверсией, могущей подорвать устои и скрепы и безвозвратно выхолостить высокую духовность, в изобилии принесённую в Литву «старшим братом». Не доходя тридцати метров до здания школы, в глаза бросался объёмный красочный стенд «Окно Сатиры». В «Окне» наряду с «империалистической человеконенавистнической» политикой США, Великобритании и блока НАТО средствами изобразительного искусства высмеивались так называемые стиляги. Их малевали на высоченных каучуковых подошвах, в брюках-дудочках, широкоплечих пиджаках, пёстрых сорочках и галстуках. Своими причёсками «кок», в неестественных позах с искажёнными лицами, они скорей пугали, чем смешили. Такие же стенды власти располагали и в других людных местах города, что несомненно давало дополнительный заработок художникам, возможно, одетым в той же манере. Вот такие ребятки, как Витька с «витьками», преследовали пресловутых стиляг, устраивали на них нешуточную охоту, провоцировали потасовки и поножовщину. Среди стиляг было немало спортсменов, крепких городских ребят, и инциденты, хотя и бывали кровавыми, зачастую заканчивались не в пользу «витьков», что впоследствии было исправлено местной милицией, прибегнувшей к негласному использованию хулиганов и мелкого криминала для непосредственной зачистки поля и дополняло идеологическую борьбу. «Советская «малина» врагу сказала: – Нет!»44.