Полная версия

Кино после Сталина

Мама открывает ей дверь на звонок. Она стоит на пороге и плачет. Что такое, что случилось?

– Они не убийцы! – и повторяет со слезами счастливыми. – Они не убийцы!

В 1990 году в Роттердаме, куда приехали на кинофестиваль, мы с Семеном Арановичем договорились делать документальную картину в продолжение того, что им было начато с нашим другом сценаристом Юрием Клепиковым фильмом «Я служил в охране Сталина».

Сделали. Кино о деле «врачей-убийц» было показано на Берлинском кинофестивале. Называлось оно «Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса».

«Дыхание Чейн-Стокса», развивается на фоне снижения возбудимости дыхательного центра, при недостатке углекислого газа. При этом может развиваться помрачение сознания, а при дальнейшем ухудшении состояния иногда развивается бред, галлюцинации, ощущение дезориентации. Известность получило упоминание «периодического (Чейн-Стоксова) дыхания» в бюллетене о состоянии здоровья Сталина от 2 часов ночи 5 марта 1953 года.

История тем и отличается, что каким бы важным, даже, как бы сейчас выразились, глобальным не было событие, никогда ради него она не задержит свое неукоснительное движение.

И все же, как всегда, многое стало если и не забываться, то во всяком случае – постепенно растворяться в повседневности.

Мальчишки вновь простаивали в очередях «за билетиком». В «Художественном» на Арбатской площади, в «Центральном» на Пушкинской, в «Кадре» на Плющихе, в «Колизее» на Чистых прудах… И так далее – по всей Москве.

И, конечно же, в любимом «Повторном» на улице Герцена. Ведь там можно было посмотреть в энный раз того же «Котовского» или особенно полюбившиеся девочкам «Сердца четырех». С Валентиной Серовой и Людмилой Целиковской и чудной песней «Все стало вокруг голубым и зеленым».

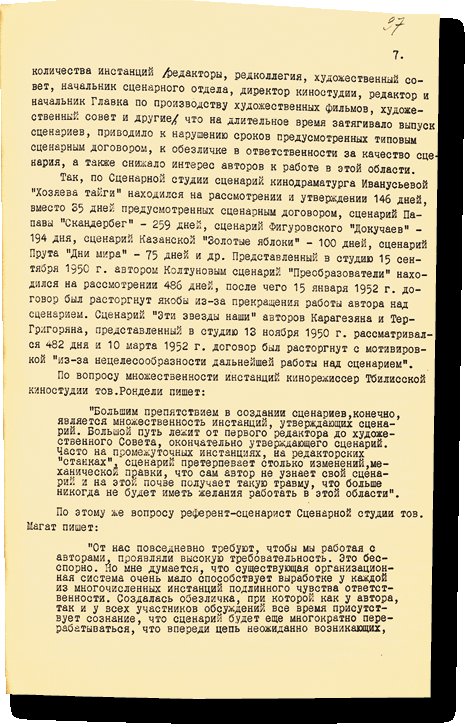

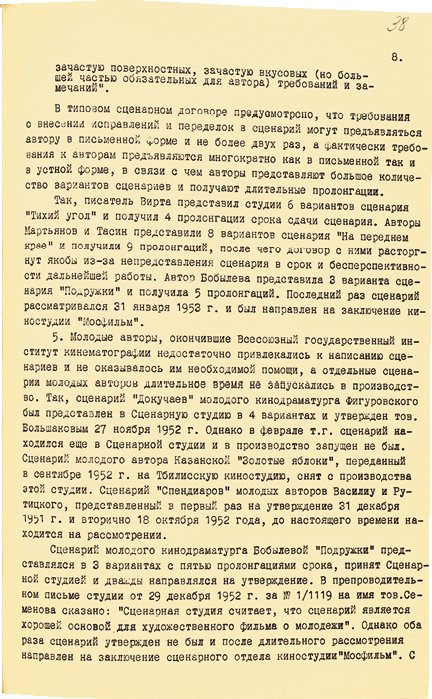

Записка Министерства государственного контроля СССР «О неудовлетворительной организации подготовки литературных сценариев для производства художественных фильмов»

Март 1953 [РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 2. Д. 66. Л. 37–38]

«Сердца четырех», кинокомедия, «Мосфильм», 1941 год. Режиссер Константин Юдин. Композитор Юрий Милютин. Худсовет киностудии принял фильм, отметив его как бесспорную художественную удачу. Однако в мае 1941 года секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов подверг его резкой критике за «отрыв от действительности». Фильм получил разрешительное удостоверение лишь 9 декабря 1944 года, когда потребовались киноленты о будущей мирной жизни[23].

Красноречивый и далеко не единственный пример того, как один и тот же фильм можно – в зависимости от политической конъюнктуры – использовать в совершенно разных целях.

Тем временем в советском кинематографе – уже через пять дней после того, как Сталина торжественно поместили в Мавзолей рядом с Лениным, начали происходить неожиданные изменения. Не очень заметные и понятные «массовому» и тем более «юному зрителю», но волнующие кинематографистов.

14 марта 1953 года внеочередной пленум ЦК КПСС постановил: «Объединить Министерство высшего образования, Министерство кинематографии, Комитет по делам искусств, Комитет радиоинформации, Комитет радиовещания, Главполиграфиздат, Совинформбюро и Министерство трудовых резервов в одно – Министерство культуры СССР»[24].

Кинематограф перестал быть самостоятельной отраслью. Теперь Министерству культуры подчинялись Дом кино в Москве, Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), Всесоюзная сценарная студия, журнал «Искусство кино», издательство «Киноиздат»… «В ведении министерства находилось утверждение сценариев, смет и сроки выпуска кинокартин, цензурные вопросы». Впрочем, часто окончательные решения по «цензурным вопросам» принимались еще выше – в ЦК, в Отделе науки и культуры. И принимались безоговорочно.

Знаю об этом не понаслышке. Сценарий «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», вполне невинный с политической точки зрения, был написан и принят на «Мосфильме» в 1968–1969 годах и одобрен Госкино. Однако не «прошел» в ЦК.

К производству все-таки был допущен – опять же с ведома Отдела – через десять лет. И то потому, что на постановку согласился Герой Социалистического Труда Александр Зархи…

В 1953-м первым министром культуры СССР был назначен Пантелеймон Пономаренко. И этим назначением неожиданности в судьбе «послесталинского» советского кинематографа только продолжились.

В иерархии высшей советской власти положение и значение министра культуры всегда было каким-то негласно сомнительным. Рассказывают, что, когда Сталин был недоволен Молотовым, в чем-то его подозревал, а в последние годы это случалось не раз, он говорил ему: «Смотри у меня, министром культуры сделаю».

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко – советский партийный и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (1938–1947) и глава правительства Белорусской ССР (1944–1948), начальник Центрального Штаба партизанского движения (1942–1943, 1943–1944), министр заготовок СССР (1950–1952), заместитель председателя Совета Министров СССР (1952–1953).

В том, что в результате каких-то сложных интриг, комбинаций и противостояний в высшей власти «возглавлять» культуру отныне будет человек, не имеющий профессионально никакого к ней отношения, ничего удивительного не было. Партийный руководитель мог оказаться на любом месте, куда бы его ни послала партия. Вчера он, например, директор завода, а завтра директор театра.

Удивительно было другое. То, что заявлял новый министр культуры, подводя итог «сталинскому» периоду в кинематографе.

«…произошло недопустимое жанровое оскудение нашей кинематографии; в течение многих лет на экран не выпускалось ни одной комедии, ни одного музыкального фильма на современные темы, ни одного научно-фантастического фильма. За последние 5 лет выпущен только один спортивный фильм и два приключенческих»[25].

Теперь по намеченному министром плану производства и выхода кинокартин к 1954 году предусматривался выпуск 53 фильмов. Значит, завершался период «малокартинья». И это должны были быть не исторические и биографические фильмы, которыми отличался прежний прокат, а «фильмы на современные темы, о рядовых советских людях». Министерство культуры обращало внимание на необходимость создания сценариев фильмов «на жизненном материале, без затушевывания и лакировки действительности, особенно на колхозные темы» [26].

Мало того, Пономаренко в другом своем выступлении «предложил перейти в области идеологии от удушения свобод». Может, поэтому он особенно и не задержался на этом посту. 16 марта 1954 года был плавно перемещен на пост 1-го секретаря ЦК КП Казахстана.

Еще одно доказательство той простой истины, что культура в целом и, конечно, важнейшая ее часть – кино, прежде всего область текущей политики. Партийной, внутренней, а порой и внешней.

Свято место пусто не бывает. На культуру пришел новый «хозяин».

Георгий Федорович Александров, советский партийный и государственный деятель, ученый-философ, академик. Доктор философских наук, кандидат в члены ЦК ВКП(б). Депутат ВС СССР. Лауреат двух Сталинских премий.

Ну, что ж, неплохая кандидатура. Все-таки философия как-то ближе к культуре, чем Министерство заготовок. Но вот незадача, философ тоже не задержался. Пришел в министерство в 1954-м, ушел в 1955-м. Причина? «Стал фигурантом сексуального скандала, лишился должности с формулировкой “как необеспечивший руководство Министерством культуры”».

За ним сразу же был назначен Николай Александрович Михайлов.

Николай Александрович Михайлов – советский комсомольский, партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1938–1952), член Президиума ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС (1952–1953). Депутат Верховного Совета СССР.

Судя по его «послужному списку», новое назначение было для него отнюдь не повышением. Может, поэтому он был немного мрачноват. Так, во всяком случае, мне показалось, когда я увидел его вблизи.

Тогда я уже учился во ВГИКе, на втором курсе. И вот мы, несколько студентов с разных факультетов, решили создать молодежную киностудию по образцу возникшего два года назад театра «Современник».

Во главе нашей революционной компании была Ренита Григорьева, заканчивавшая институт в мастерской Сергея Аполлинариевича Герасимова. Немаловажная подробность! Ее мамой была Нина Васильевна Попова, председатель президиума Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, кандидат в члены ЦК КПСС.

Надо полагать, в первую очередь поэтому мы, студенты, и удостоились приема в кабинете министра культуры. Мы волновались. Мы ссылались на опыт «Современника». Министр был вежлив, но заметно скучал, слушая нас. И, увы, уважения к Нине Васильевне все-таки не хватило, чтобы на наши горячие и сбивчивые речи он ответил «положительно». Видимо, лишняя «молодежная инициатива» была в тот момент некстати.

А жаль! Тогда все были полны энтузиазма и молодых сил. И, возможно, те выпускники-режиссеры, те таланты, имена которых стали потом известны и которые пока еще с трудом пробивались в кино в роли ассистентов, смогли бы высказаться гораздо раньше, и это несомненно повлияло бы на судьбу советского кино.

В 1960 году Михайлов, как и полагается, отбыл послом в Индонезию. Особой памяти, как руководитель культуры, по себе не оставил. Разве что в анекдотах.

«Однажды Константин Симонов, встретив Михаила Светлова, сказал ему:

– Тебя десять дней ищет министр культуры товарищ Михайлов! Почему к нему не являешься? Боишься министра культуры?

– Нет, – ответил Светлов, – я министра культуры не боюсь, я боюсь культуры министра»[27].

Министр культуры СССР Екатерина Фурцева на II Московском международном кинофестивале

1961

[ГЦМК]

И все же продержался он дольше своих предшественников. Пять лет! И тут ему на смену, уже на долгих четырнадцать лет пришла женщина.

Екатерина Алексеевна Фурцева, государственный и партийный деятель. Первый секретарь Московского городского комитета КПСС (1954–1957). Член Президиума ЦК КПСС (1957–1961). Секретарь ЦК КПСС (1956–1960). Министр культуры СССР (1960–1974).

Первый министр женщина и первый министр еще на партийной работе, действительно занимавшаяся кроме прочего вопросами культуры. Считается, что именно благодаря ей и Эмилю Гилельсу Первую премию конкурса Чайковского получил Ван Клиберн. А большой приз за фильм «Восемь с половиной», опять же благодаря ей и Григорию Чухраю, получил Федерико Феллини.

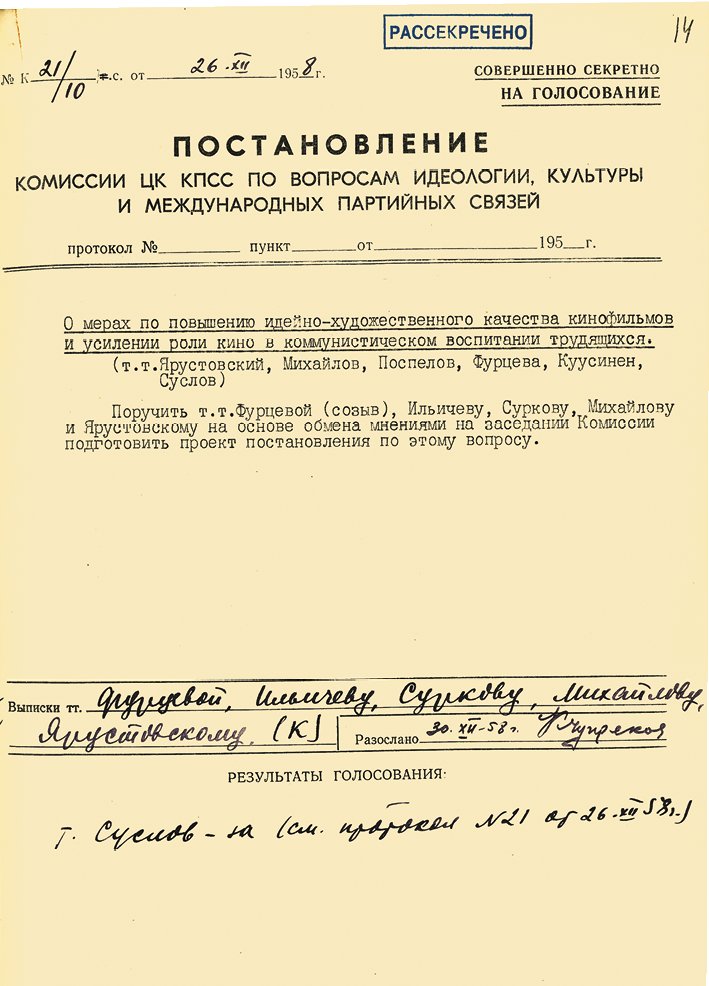

Постановление Комиссии ЦК КПСС «О мерах по повышению идейно-художественного качества кинофильмов и усилении роли кино в коммунистическом воспитании трудящихся»

26 декабря 1958

[РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 26. Л. 14]

Считается, что по ее инициативе были открыты в 1958 году книжный магазин «Москва» на улице Горького и в 1960 – Высшие сценарные курсы, в 1965 – Детский музыкальный театр под управлением Наталии Сац…

Но этим ее инициативы, оказывается, не исчерпывались.

«Андропов согласился с инициативой министра культуры СССР Е.А. Фурцевой о том, что к решению вопросов о выезде за границу деятелей культуры КГБ отношения иметь не будет» [28].

Так ли все это в точности, или не так? Я потому и предложил для сериала о ней, снимавшегося в 2010 году по сценарию, написанному мной вместе с Ларисой Степановой, название – «Фурцева. Легенда о Екатерине».

Работа над сценарием о реальном герое всегда начинается с изучения материала. Чего только не было понаписано о Екатерине Алексеевне! Но я отверг все сплетни, бредни о ее связи с Хрущевым, ходившие о ней, все скабрезные шутки.

Главным было совсем другое. Она любила и страдала. Страдания были не только от любви. Оскорбленное честолюбие, предательство товарищей по власти, падение с вершин партийной иерархии – да, все это так. Но даже и в этом было что-то человеческое, что-то очень женское…

Первая женщина во власти и первый советский министр культуры, пытавшаяся убить себя. Это же образ!

Сменяющиеся руководители – люди разные, более либеральные, менее, со своими характерами и комплексами. Допускаю, они по-своему могли любить кино, как иной хозяин любит свое хозяйство, даже если оно ему досталось случайно.

Но полноценными хозяевами они все же не были, скорее, управляющими. Их хозяин сидел в ЦК. Но и он был не самый главный. Иерархия, которой подчинялось все в партии, была выстроена четко. Самый главный хозяин сидел совсем высоко – в Политбюро.

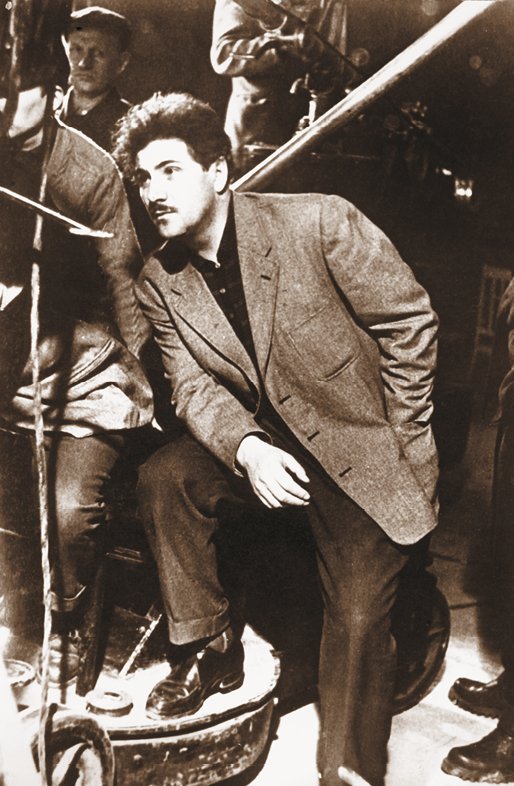

Режиссер Григорий Чухрай на съемках фильма «Чистое небо»

1961

[ГЦМК]

Не стану утверждать, однако думаю, что некоторые из «управляющих» кинематографом были подвержены своеобразному стокгольмскому синдрому, но в совершенно неожиданной парадоксальной форме, то есть как бы наоборот.

Стокгольмский синдром – термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором. Под воздействием сильного переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счете отождествлять себя с ними, перенимая их идеи.

Рабочий момент съемок. Актеры Нина Дробышева и Евгений Урбанский в фильме «Чистое небо»

1961

[ГЦМК]

Иными словами, в отношениях с Олегом Ефремовым или в дружбе с «Людой» Зыкиной, героиня сериала, скорее, «жертва». Конечно, я все немножко утрирую, это же художественное кино. Хотя, когда сериал уже прошел по экранам телевизоров, я пожалел, что не использовал эпизод, описанный Григорием Чухраем в его книге «Мое кино» и отчасти мое открытие подтверждающий.

Фильм «Чистое небо». Герой, летчик Астахов – его замечательно играл Евгений Урбанский – бежит из немецкого плена, проходит через драматические испытания сталинского времени, но после смерти вождя получает Звезду Героя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Первая перчатка». – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_перчатка (дата обращения: 28.11.2023). Здесь и далее приводятся цитаты из открытых источников, если не указано иное.

2

Юренев Р.Н. Очерки истории советского кино. М.: Искусство, 1961.

3

Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде: Документы. М.: РОССПЭН, 2002.

4

Трофейные фильмы в СССР. – URL: https://руни рф/Трофейные_фильмы_в_СССР (дата обращения: 28.11.2023).

5

Маневич И. За экраном. М.: Новое издательство, 2006.

6

Летопись российского кино 1946–1965. М.: Канон+, 2010.

7

Луначарский А. О кино вообще и Госкино в частности // Известия. 1923. 22 июля.

8

Сталин И.В. Политический отчет Центрального Комитета XV съезду ВКП(б): Доклад и заключительное слово. 3–7 дек. 1927 г. Л.: Ленпартиздат, 1933.

9

Маневич И. Указ. соч.

10

Чухрай Г. Мое кино. М.: Алгоритм, 2002.

11

Борев Ю.Б. Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990. – URL: https://litmir.club/br/?b=112346 (дата обращения: 28.11.2023).

12

Вокруг Сталина: Историко-биографический справочник / авт. – сост. В.А. Торчинов и А.М. Леонтюк. СПб., 2000.

13

Кремлевские пираты // Коммерсантъ Власть. 2002. 14 октября. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/345789 (дата обращения: 28.11.2023).

14

Сачков Н. Сталин и кино, театр, спорт. – URL: https://proza.ru/2017/07/19/158 (дата обращения: 14.12.2023).

15

Ромм М. О себе, о людях, о фильмах // Ромм М. Избранные произведения: в 3 кн. Кн. 2. М.: Искусство, 1980.

16

Маневич И. Указ. соч.

17

Береснев Д. Самородок в кино. – URL: https://regnum.ru/article/2462898 (дата обращения: 14.12.2023).

18

Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: АСТ: Corpus, cop., 2015.

19

Янгиров Р.М. Прощание с мертвым телом: Об одном сюжете российского экранного официоза и его подтекстах // Отечественные записки. 2007. № 2(35).

20

Грекова О., Кретова Е. Прокофьев и Сталин // Московский комсомолец. 1999. 6 мая. № 222.

21

Дубинский Р. Смерть Сталина. Воспоминания первой скрипки квартета Бородина. – URL: https://www.liveinternet.ru/users/4198118/post452815705/ (дата обращения: 03.10.2022).

22

Там же.

23

Марголит Е., Шмыров С. Изъятое кино 1924–1953. М.: Дубль-Д, 1995.

24

Ведомости Верховного Совета СССР. 1953. № 3.

25

Фомин В.И. История российской кинематографии (1941–1968 гг.). М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018.

26

РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 2. Д. 108. Л. 10.

27

Весник Е. Дарю, что помню. М.: Вагриус, 1996.

28

Бобков Ф. Юрий Андропов. Каким я его знал // Российский Кто есть Кто. 2004. № 1.