Полная версия

Кино после Сталина

Так все и началось… И пока продолжается…

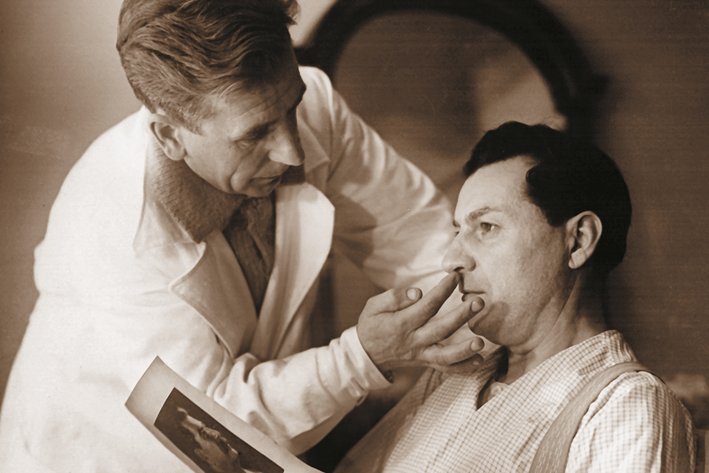

Рабочий момент: актер М. Геловани с портретом Сталина и гример на съемках фильма «В поисках радости»

1939

[ГЦМК]

В одном сериале по моему сценарию Сталина сыграл Алексей Петренко, в другом – Геннадий Хазанов. Два замечательных, а Петренко, на мой взгляд, даже выдающийся трагический актер.

Как только исторический персонаж попадает в кино, то, как бы он там ни соответствовал реальности, он все равно становится собственностью сценариста и режиссера. И для «Смерти Таирова», и для «Легенды о Екатерине» именно эти оба актера были выбраны режиссерами, чтобы придать образу Сталина некоторую саркастическую, а в первом случае даже «дьявольскую» интонацию.

Что ж, можно и так, – режиссерская рука, как известно, владыка. А я тогда не вмешивался в режиссерский выбор. Так что в результате на экране, конечно, получался не «Сталин», а хорошо сыгранная режиссерская идея.

В большинстве фильмов было так же.

Разные были Сталины в кино, в разные времена. И разной известности актеры.

При жизни Сталина: Михаил Геловани, Алексей Дикий, Андро Кобаладзе, Семен Гольдштаб…

Фотопроба актера Михаила Геловани на роль Сталина к фильму «В поисках радости»

1939

[ГЦМК]

Но чаще всего эта роль доставалась Михаилу Геловани. Начиная с «Великого зарева», поставленного в 1938 году Михаилом Чиаурели.

«По просьбе Сталина Чиаурели привел к нему загримированного под Сталина Геловани. Оригинал и двойник ходили по комнате одинаковой походкой, одинаково говорили и жестикулировали. Зрелище было забавное. Наконец Сталин с удовлетворением сказал: “Грамотно одет”. Через несколько минут наблюдений изрек: “Похож, но очень глуп”»[11].

Если это правда, надо думать, Геловани не обиделся. И довольно быстро стал четырежды лауреатом Сталинских премий, а вскоре и Народным артистом СССР.

Конечно же, он не был «двойником». Скорее, в его исполнении невысокий рябоватый, рыжеватый и сухорукий оригинал с «рысьим взглядом» превратился в живой памятник, выставленный на всеобщее – народное – обозрение для преклонения и беззаветной любви.

Михаил Геловани в роли Сталина в фильме «Великое зарево»

1938

[ГЦМК]

«Режиссер М. Чиаурели рассказывал, что после окончания просмотра Сталиным фильма “Великое зарево” …возникла длительная и довольно неприятная пауза. Сталин молча поднялся с места, пошел к выходу и, вдруг остановившись в открытых дверях, сказал: “А я не знал, что, оказывается, я такой обаятельный. Хорошо”»[12].

После смерти Сталина, когда было снято многолетнее табу, исполнителей его образа стало гораздо больше, что не удивительно. И каких исполнителей! Они как будто даже соревновались друг с другом, не сговариваясь. Александр Збруев, Игорь Кваша, Армен Джигарханян, Максим Суханов, Сергей Юрский, Рамаз Чхиквадзе, Сергей Шакуров, Андрей Краско, Арчил Гомиашвили, а также упомянутые выше – Алексей Петренко и Геннадий Хазанов…

Однако абсолютным чемпионом оказался гораздо менее известный Георгий Саакян. Он сыграл Сталина в 36 фильмах.

Но на мой взгляд лучше всех Сталина сыграл сам Сталин.

В 1930-х годах при перестройке Большого Кремлевского дворца по приказу Сталина на месте зимнего сада русских царей был оборудован кинозал на двадцать мест. С самыми современными на то время проекторами. В ночь на пятницу в этом кинотеатре устраивались так называемые «особые просмотры» отечественных и «западных» фильмов.

Начинались они, как правило, поздно вечером и захватывали часть ночи. С годами превратились в обязательный ритуал. Сталин всегда сидел в кресле в первом ряду.

Новые фильмы Сталин смотрел вместе с членами Политбюро. Разрешал и запрещал. Хвалил и громил. Иногда в зале, бледнея от волнения и страха, сидели режиссеры «подсудимых» фильмов.

«Во время просмотра фильма он мог встать и уйти, не говоря ни слова. Или остановить показ и начать обсуждать фильм с присутствующими» (Владимир Дмитриев, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда)[13].

Об этих просмотрах возникали легенды.

Смотрел Сталин «Юность Максима». Трауберг сказался больным. Козинцев в кинозале. Конец фильма. Тишина. Поскребышев подводит режиссера к вождю. Сталин долго молчит. А надо заметить, что он виртуозно владел искусством паузы. Не хуже, чем народные СССР во МХАТе. С той только разницей, что во время его паузы «партнер» по сцене мог поседеть или получить инфаркт.

Наконец, он спрашивает сам у себя, видимо имея в виду любимый всеми «Шар голубой»: «Разве такие песни мы пели тогда?»

Бах! Козинцев теряет сознание.

Режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг

1925–1926

[ГЦМК]

Режиссера поднимают с пола. Сталин добродушно «усмехается в усы»: «Какой слабый человек сделал такой хороший, правдивый фильм». И Сталинская премия первой степени!

А вот и другой вариант легенды…

Просмотр. Козинцев в зале. В темноте входит в зал Поскребышев, передает вождю какую-то записку. Сталин прочитал и буркнул: «Плохо!»

Бах! Козинцев теряет сознание.

Свет в зале. Сталин усмехается:

– Когда очнется этот хлюпик, объясните ему, что «плохо» относится не к фильму!.. Товарищу Сталину весь мир говорит «плохо» – не падает же Сталин от этого в обморок!

И Сталинская премия первой степени!

А вот еще апокриф, против которого сама Раневская не возражала.

«В одной из своих встреч с деятелями кино Сталин сказал: “Вот товарищ Жаров – хороший актер. Но наклеит усики или бакенбарды, или бороду нацепит, а все равно сразу видно, что это – Жаров. А вот Раневская ничего не приклеивает, а все равно – всегда разная”. Вспоминает Раневская: “Об этой исторической оценке вождя мне сообщил ночью по телефону Сергей Михайлович Эйзенштейн, едва вернувшись из Кремля. Потрясенная этой новостью, я спустилась во двор, разбудила в котельной дворника-татарина и, разжившись бутылкой, отметила с ним звездный час своей жизни”»[14].

Что же все-таки смотрел Сталин по ночам в своем кинозале? Вопрос на самом деле не случайный. Потому что его «художественные вкусы», его идеология, его пристрастия, неприязни и настроения еще не один год после его смерти будут отзываться в советском кинематографе.

Особенно понравившиеся картины Сталин постоянно пересматривал.

Борис Шумяцкий, руководивший советским кино в тридцатых годах, в своих дневниковых записях вспоминает, что фильм «Чапаев» Сталин первый раз смотрел в полном молчании, что часто бывало дурным знаком. Зато после этого с 1934 по 1936 год посмотрел еще 37 раз!

Василий Иванович Чапаев – фигура отчасти легендарная, как и обстоятельства его смерти. В знаменитом кино он, смертельно раненный, тонет в реке Урал, не доплыв до берега.

И вот, то ли миф, то ли действительно так было. Режиссеры фильма братья Васильевы, вроде бы, ожидая критику за этот слишком трагический финал, на всякий случай сняли еще два.

Во втором, уже через годы, Петька и Анка нянчат детей под закадровый голос своего командира: «Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые».

В третьем – голос звучит на кадрах победного марша красных: «Война кончится, великолепная будет жизнь. Помирать не надо!»

Сталин якобы выбрал все-таки первый, трагический.

И он же требовал создания фильмов, «чтобы было радостно, бодро и весело». «Не нужно все вгонять в тоску, в лабиринт психологии».

Кто его поймет?

Например, ему очень нравились… вестерны!

Леонид Кмит в роли Петьки, Варвара Мясникова в роли Анны в фильме «Чапаев» 1934

[ГЦМК]

Вестерн (англ. western, букв.: «западный») – направление искусства, характерное для США. Действие в вестернах в основном происходит во второй половине XIX века на Диком Западе. В качестве кинематографического жанра распространился из США на другие страны, которые постепенно создали свои собственные эквиваленты вестерна.

Сталин любил вестерны, ему нравились многие фильмы с Джоном Уэйном, особенно моменты, где герой в полном одиночестве скачет по степи, а потом устанавливает закон и порядок в мятежном городе. По свидетельству Михаила Ромма, однажды ему показали немой вестерн 1928 года «Приграничный патруль». Фильм чрезвычайно понравился ему.

А через несколько дней руководитель кино Шумяцкий срочно вызвал молодого режиссера Михаила Ромма, незадолго до этого поставившего свой первый – немой – фильм «Пышка» по новелле Мопассана.

Режиссер Михаил Ромм, оператор Борис Волчек, актер Борис Щукин на съемочной площадке фильма «Ленин в 1918 году»

1939

[ГЦМК]

Начальник Управления кинопромышленности Борис Шумяцкий и нарком просвещения РСФСР Андрей Бубнов на съемках фильма «Веселые ребята»

1934

[ГЦМК]

«– Один товарищ, кто именно не имеет значения, видел одну американскую картину, – сказал Шумяцкий. – Действие происходит в пустыне, американский патруль погибает в борьбе с туземцами, но выполняет долг. Картина империалистическая, истеричная, но высказано мнение, что нужно сделать примерно в этом роде о наших пограничниках. Беретесь?

– А картину посмотреть можно?

– Нет. Она уже отправлена обратно. Но это не важно. Важно, чтобы была пустыня, чтобы были пограничники, басмачи, и чтобы все погибли. Почти все, но не все, товарищ Михаил, это вы учтите»[15].

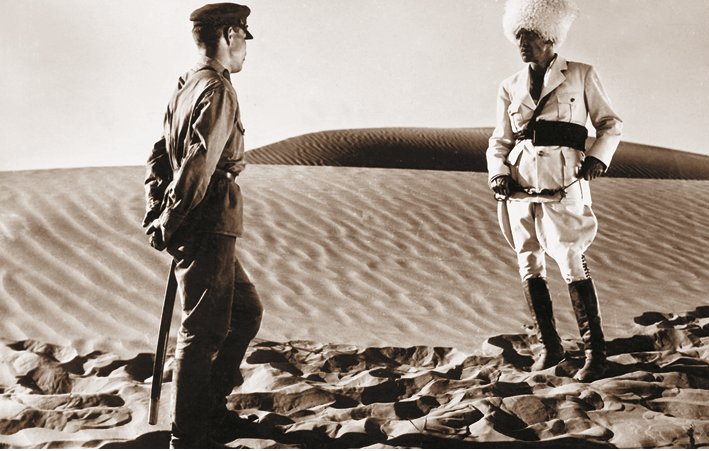

В современном киноведении жанр «Тринадцати», «советского художественного фильма 1936 года» определен, как «истерн».

Содержание фильма: Средняя Азия. Десять демобилизованных красноармейцев едут по пустыне до железной дороги. С ними еще три человека: командир погранзаставы с женой и старик-геолог. В пустыне они находят колодец и спрятанные пулеметы – базу басмача Ширмат-хана. Отправив одного бойца за подмогой, остальные остаются, чтобы удержать басмачей. Бандиты предпринимают яростные атаки в попытке добраться до колодца. В неравном бою гибнут почти все защитники колодца, а врагов захватывает подоспевшая красная конница.

Нравились вождю не только приключения. С неизменным интересом смотрел кино, где он сам был на экране. Эти фильмы исправно награждал премией своего имени. Особенно нравился себе в фильме «Незабываемый 1919 год». Молодой, черноусый, красивый, лихой, на подножке бронепоезда с трубкой в руке мчится навстречу врагу.

С удовольствием смотрел комедии, смеялся. Григорий Александров был в большой чести. Взошла звезда Ивана Пырьева. Главному зрителю страны нравилось, как существуют советские люди в этом выдуманном мире.

Кто-то вспоминает, что он даже мог прослезиться. В основе этой истории – воспоминания Михаила Ромма, его устный рассказ «Черта характера»: один человек ему рассказал, как побывал на таком показе.

Кадр из фильма «Тринадцать» 1936

[ГЦМК]

Плакат фильма «Тринадцать»

Мосфильм. Режиссер М. Ромм

Художник А.Н. Клементьев

1937

[ГЦМК]

Правда, это был не советский фильм, а американский – Чаплин, «Огни большого города»…

При составлении тематических планов студии, в основном, руководствовались интересами и вкусами Главного зрителя.

К началу 1950-х новых советских фильмов становилось все меньше.

«Через несколько дней после ухода Дукельского на четвертом этаже появились двое молодых людей, крепких, румяных, в добротных штатских костюмах. Большинство прежних начальников донашивали форму. Один из вновь появившихся был широколицый блондин с румяным лицом, но как бы вырубленным из дерева, с кривой улыбкой. Это был И.Г. Большаков…»[16]

Большаков, ставший в 1946 году министром кинематографии и остававшийся им до смерти Сталина, якобы привозил для высочайшего просмотра всю годовую продукцию советского кинематографа в багажнике ЗИСа-110. Впрочем, возможно, это тоже из области легенд.

Преобладали в «багажнике» биографические фильмы – которые сегодня мы бы назвали «байопики». Все они прославляли русскую и советскую науку и искусство. Тогда на них была мода. Можно предположить, что Сталина вообще волновала «роль личности в истории».

«Мичурин», «Александр Попов», «Мусоргский», «Академик Иван Павлов», «Тарас Шевченко», «Жуковский», «Белинский», «Композитор Глинка», «Римский-Корсаков»…

А режиссеры какие! Савченко, Козинцев, Пудовкин, Александров, Довженко, Рошаль… Правда, надо сказать, что кое-кто из них потом не любил вспоминать об этом своем кино.

Однако список художественных фильмов, выпущенных на экраны в последний – 1953 – год жизни Сталина, составляет, если не считать фильмы-спектакли (20!), двадцать пять названий. Не так уж и мало, вопреки легенде о «багажнике».

И вот, что удивительно! Кино этого года как будто почувствовало – мистическим образом – близость каких-то перемен…

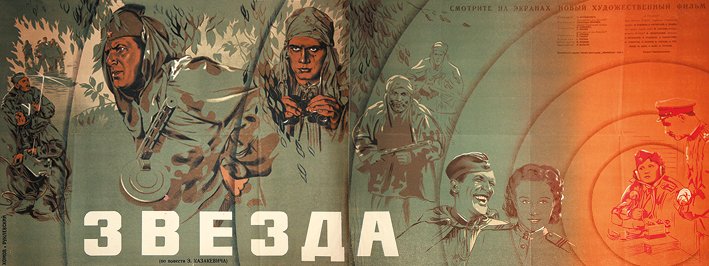

«Звезда» – первая повесть Эммануила Казакевича, фронтовика, участника ноябрьского парада 1941 года на Красной площади. Он был разведчиком, капитаном, помощником начальника разведотдела дивизии.

Министр кинематографии СССР И.Г. Большаков

1943

[ГЦМК]

И повесть его – о семи разведчиках в тылу врага.

Разведгруппу в момент передачи по рации разведданных обнаруживают немцы. Неравный бой. Успев отправить одного бойца с донесением, разведчики погибают в бою. Трагический финал, неожиданный для послевоенной советской литературы. Однако повесть получает Сталинскую премию в 1948 году.

А в 1949-м на «Ленфильме» ее ставит режиссер Александр Иванов.

В 1970-х годах – ему уже было за семьдесят – я встречал его в коридорах студии. И почему-то старался не попадаться ему на глаза. На меня шел большой, как будто мрачный человек с очень «простым» лицом. Но была в нем какая-то даже пугающая меня значительность.

«Один из основоположников советских военных кинокартин, последователями которого стали С. Бондарчук и Г. Чухрай»[17].

Плакат фильма «Звезда». Ленфильм. 1949. Режиссер А.Г. Иванов

Художники Я.Т. Руклевский, Н.М. Хомов

1949

[ГЦМК]

Родился он в Новгородской деревне, сын крестьянина. Воевал в Первую мировую и в Гражданскую. Член партии с 1918 года. Можно сказать, «стопроцентно» советский человек.

Почему же именно он выбрал для постановок сначала эту повесть Казакевича, потом прозу другого фронтовика и тоже лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова? Его повесть называлась «В окопах Сталинграда», кино – «Солдаты», там впервые на экране появился фронтовик Смоктуновский.

Почему? Я думаю, потому что он был «стопроцентно» честный человек. И фильмы у него получились как некое предчувствие, как надежда на правду в кино.

И вот, что еще довольно символично. Фильм «Звезда», оказавшийся по решению Сталина в 1949 году под запретом именно из-за трагического финала, был выпущен на экраны в 1953, сразу после его смерти.

«Вечером 28 февраля 1953 г. Булганин, Берия, Маленков и Хрущев, приглашенные Сталиным в Кремль, в кремлевский кабинет не попали. Сталин отвел их сразу в кинотеатр, место власти для избранных и самых близких. После киносеанса Сталин пригласил соратников на дачу поужинать. Ужин завершился под утро, о подаче машин гостям в пятом часу вспоминали охранники. Только ближе к ночи охрана решилась побеспокоить Сталина. Сталина нашли лежащим на полу в беспомощном состоянии»[18].

Режиссер Александр Иванов

1968

[ГЦМК]

Мы уже, к сожалению, не узнаем, что смотрел этот любитель кино последний раз в своей жизни.

«Незабываемый 19-й»? Молодой Сталин на бронепоезде с трубкой?

Или в тридцать восьмой раз «Чапаева»?

Или решил развлечься комедией? Он любил «Волгу-Волгу» и смеялся над бюрократом, начальником Управления мелкой кустарной промышленности г. Мелководска Иваном Ивановичем Бываловым.

А может, приказал показать «Падение Берлина»? Где в финале он, в славе своей, выходит из самолета к ликующим толпам в самом центре Берлина. В котором, на самом деле, он тогда не был.

Конечно, он боялся смерти, но вряд ли в те ночные часы предчувствовал ее близость. И уж тем более представить себе не мог, что кино прощается с ним.

Документальный фильм-хроника об этих днях называется «Великое прощание». Режиссеры Григорий Александров, Сергей Герасимов, Елизавета Свилова, Ирина Сеткина, Илья Копалин, Михаил Чиаурели.

«Реальные события, разворачивавшиеся вокруг фильма, известны лишь по рассказу И. Копалина. Он засвидетельствовал, что работа была окружена повышенной секретностью. Ночью за ним приехали чекисты и увезли на машине в студию. Директивы и указания менялись едва ли не каждый день… В результате к началу апреля 1953 года полнометражная цветная картина принималась специальной кремлевской комиссией. Высоким зрителям лента понравилась, однако за этим последовало неожиданное распоряжение отправить ее на “полку”»[19].

Художественную картину о том, как хоронили Сталина, мы знаем только одну.

«Похороны Сталина» – советско-британский художественный фильм, созданный Евгением Евтушенко. Сюжет: 1953 год, СССР. Москва прощается с Вождем. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге. Но Эля нелепо погибает.

Для талантливого Евгения Евтушенко это был второй опыт режиссуры. Эпический, в общем, замысел. Однако необходимость «обслуживать» мелодраматический сюжет снизила мощный трагический смысл и образ той реальности, очевидцем которой он был сам.

Надо сказать, в стихах, пользуясь словом, а не киноязыком, он достигал большего публицистического эффекта. «Как поэт, – говорит он, – я был потрясен тем, что происходило в толпе при похоронах Сталина».

А ведь именно кинематографу сама реальность предоставляла невероятные возможности для создания на этом «материале» мощных, буквально шекспировских образов…

Колонный зал. За стенами тысячи людей. Ночь. Завтра на утро продлится прощание, начнется панихида. За сценой и в фойе, на стульях и на полу, завернувшись в пальто и просто во фраках, спят люди. На ступенях парадной лестницы Ойстрах, со скрипкой Страдивари, сам с собой играет в карманные шахматы…

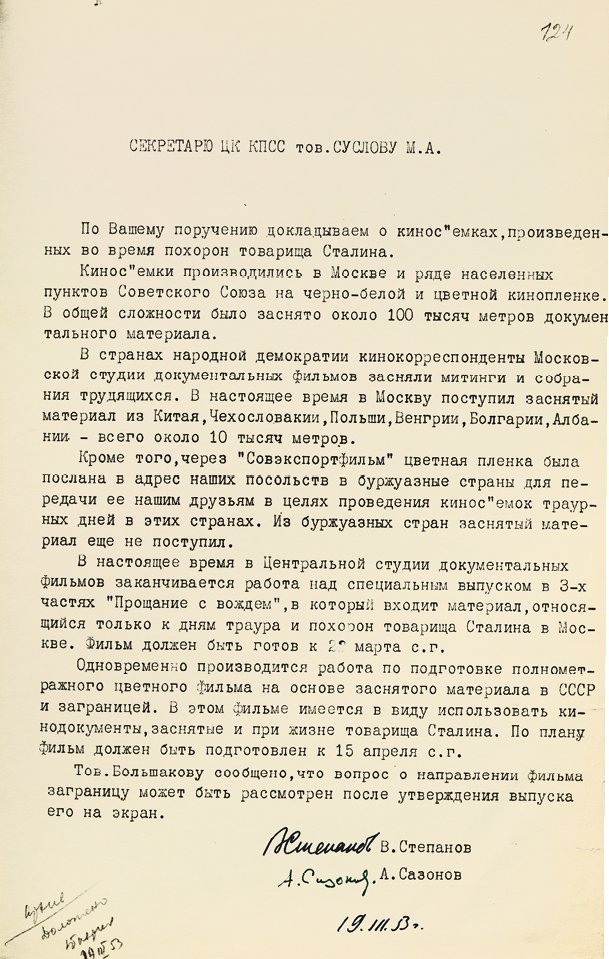

Докладная записка Отдела художественной литературы и искусства ЦК КПСС М.А. Суслову о киносъемках похорон И.В. Сталина

19 марта 1953

Подписи – автографы В. Степанова и А. Сазонова

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 400. Л. 124]

Чекисты, музыканты, кинооператоры остаются в Колонном зале. И художники.

Фотографировать Сталина в гробу запрещено. Только трем художникам доверено рисовать его по ночам. Герасимов, Налбандян, Тоидзе.

Если бы я, тринадцатилетний, знал тогда, что буду иметь дело с кино, я бы сохранил больше воспоминаний об этих днях. Но кое-что я все-таки помню…

Все дни, когда Москва, бесконечно пополняемая приезжими, кипела и рвалась в Колонный зал, я провел в доме у моего школьного товарища Сандрика Тоидзе, потому что не мог вернуться к себе на улицу Фурманова. Огромная квартира на восьмом этаже дома на Пушкинской площади была еще и мастерской его отца, много раз писавшего Сталина и знаменитого плакатом «Родина-мать зовет».

Каждое утро Ираклий Моисеевич Тоидзе приносит домой эскизы. Сталин по пояс в гробу, портреты, портреты… Он прислоняет их к стене по периметру мастерской и задумчиво рассматривает. Мы тоже. Я помню сильный запах масла.

Но вот то, что я не помню, потому что не знал, как и многие тогда, – 5 марта в своей квартире в проезде Художественного театра скончался Сергей Сергеевич Прокофьев. А ведь это событие, прошедшее почти для всех незамеченным, могло бы стать основой нового фильма. По принципу приема параллельного действия…

Святослав Рихтер, любимый пианист Прокофьева, срочно вызван в Москву. Но не к нему, на его скромные и незаметные похороны, а в Колонный зал.

Он летит из Тбилиси, один в спецсамолете, задыхаясь от запаха цветов, которые посылает Сталину Грузия.

Цветы в Москве не продавались. Соседи Прокофьева по дому срезают комнатные растения, чтобы положить в гроб великого композитора.

Музыки было много в похоронные дни. И по радио, и в самом Колонном зале. Ойстрах, Кнушевицкий, Оборин, Николаева, квартет Бетховена, квартет Бородина, Гаук, Мелик-Пашаев, симфонический оркестр…

«Когда Рихтер начал играть, оказалось, что не работает педаль. Он собрал партитуры, чтобы подсунуть их под педаль. Пока возился, охрана на галерее засуетилась: не бомбу ли подкладывают?» [20]

Музыканты квартета Бородина играли в Доме композиторов над телом Прокофьева, потом стали пробиваться в Колонный зал.

«Государственный оркестр уже находился на сцене, вместе с дирижером Александром Гауком, который стоял на подиуме… Огромное количество музыкантов молча столпились за сценой… Посреди зала, окруженного тремя рядами охраны, в открытом гробу лежало тело Сталина…» [21]

Не так далеко от Колонного, к дому Прокофьева в проезде Художественного театра подогнать автобус было невозможно. Специальный армейский отряд альпинистов вынул гроб с телом великого композитора через окно. Пять часов они несли его по крышам Москвы…

«Скрипач Мирский, держа скрипичный футляр под мышкой, подошел к краю сцены и остановился, печально глядя на гроб. Два человека в одинаковых костюмах подбежали к нему, отняли футляр, заломили руки за спину и утащили со сцены. После рояля пел хор… Я вышел в фойе и увидел Ойстраха, сидящего около окна. Рядом с ним был пустой стул. “Я слышал это ваши вторые похороны сегодня. Как там было? Много людей?” “Человек пятнадцать…” “Так мало? Прокофьев выбрал ужасный день, чтобы умереть”»[22].

Художники, под присмотром чекистов рисующие Сталина в гробу, Рихтер, задыхающийся от запаха цветов, Прокофьев, точно на картине Шагала, летящий над Москвой, Ойстрах с шахматами… Все это было – кино.

Главный вопрос, который задавали тогда люди друг другу и сами себе, и который как будто светился над траурной Москвой и всей страной: «Что с нами теперь будет?»

«Что будет?» – спрашивало и кино.

Глава 2

От пятьдесят третьего к пятьдесят шестому

Память – беспорядочный архив. Киноархив. На внутреннем экране вдруг возникают неожиданные кадры – вспышки.

Траурный март 53-го. Наконец вернулся к себе на улицу Фурманова из дома Тоидзе. Там мы с моим другом, время от времени забывая о мировом горе, даже радовались тому, что отменили уроки и я еще могу побыть у него. Но вот Сталина уже уложили в Мавзолей. Вполголоса передавали страшные слухи о жертвах на Трубной, о трупах, которые свозили на грузовиках.

Мы были не такие уж маленькие, все-таки тринадцать лет. Нас тоже волновало и тревожило все это. Мы потихоньку обсуждали это в школе на переменах, а дома старались услышать, о чем шепчутся взрослые.

Но вот они уже не шепчутся, а говорят все громче.

Кадры-вспышки соединяются, сталкиваются и складываются в монтажную фразу, наполненную драматизмом и особенной выразительностью.

27 марта объявлена амнистия, освобождены около миллиона заключенных. Тогда и в голову никому не могло прийти запечатлеть это событие ни в документальном, ни художественном кино. Пришлось ждать до 1987 года, когда вышла хорошая картина «Холодное лето 1953 года», сделанная Александром Прошкиным, с замечательными Папановым и Приемыховым в главных ролях.

Апрель. Снижены цены на 10 % и прекращено «дело врачей».

А у меня ангина. Каждый день ко мне из поликлиники приходит колоть пенициллин медсестра. Мы с ней в эти дни подружились. Большая, симпатичная, добрая Евдокия Степановна.