Полная версия

Андрей Туполев. Полет продолжается

Госпромцветмет поручил работы по созданию отечественного дюраля Кольчугинскому заводу. В апреле 1922 года получили первые лабораторные отливки из нового сплава. В июле этого же года на внеочередном заседании правления Госпромцветмета было сообщено об изготовлении на Кольчугинском заводе металла, сходного по техническим качествам с дуралюмином и способного его заменить. Новому сплаву по месту его появления дали название «кольчугалюминий».

Андрей Николаевич Туполев

12 декабря 1925

[РИА Новости]

По распоряжению Госпромцветмета технологию производства кольчугалюминия сразу же передали заводу «Красный выборжец». В августе 1922 года И. И. Сидорин представил в Комиссию по алюминию результаты своих исследований немецкого дюраля и русского кольчугалюминия. Было признано, что кольчугалюминий не уступает по своим свойствам иностранным аналогам. В октябре 1922 года, вскоре после выплавки первой промышленной партии нового сплава, по предложению Госпромцветмета при ЦАГИ организовали комиссию, которой поручалось заниматься постройкой цельнометаллических самолетов. Председателем комиссии стал А. Н. Туполев, отвечавший за общее руководство работами, заместителем председателя – И. И. Сидорин, занимавшийся методами термической и технологической обработки нового сплава и его испытаниями. Таким образом, дорога к созданию новых – принципиально новых – машин была открыта.

Идея построить самолет собственной конструкции давно витала в мыслях Андрея Туполева. Он много экспериментировал с конструктивной схемой самолета и в результате остановился на одноместном спортивном самолете.

В январе 1921 года по инициативе Туполева руководимый им авиационный отдел приступил к разработке летательного аппарата. В качестве двигателя, за неимением лучшего, было решено использовать старенький «Анзани» мощностью всего 35 л. с., созданный еще в 1911 году. Под него и были сделаны все аэродинамические расчеты.

Постройка самолета началась в апреле 1922 года. Она была в самом разгаре, когда приступила к работе Комиссия по металлическому самолетостроению. К этому времени уже были получены первые полуфабрикаты – листы и гнутые профили из кольчугалюминия. Испытания образцов показали, что сплав можно рекомендовать в качестве материала для цельнометаллических самолетов. Естественно, энтузиасты решили ввести кольчугалюминий в конструкцию строящегося самолета.

Спортивный моноплан, как назвали его сами конструкторы, строили в одной из комнат второго этажа бывшего особняка меховщика Михайлова. Сейчас здесь, на улице Радио в доме № 17, находится Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского. Факт символичный.

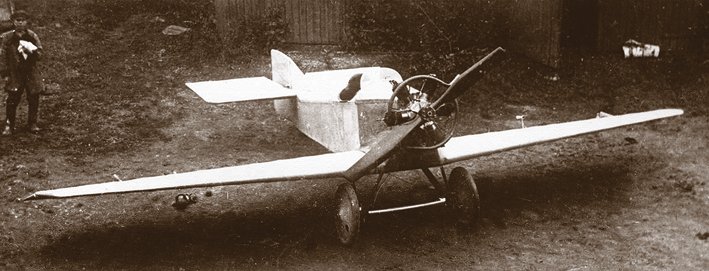

В октябре 1923 года самолет был построен. В конструкции планера самолета некоторые детали были изготовлены из кольчугалюминия. После того как самолет, «птичку-невеличку», собрали, начали готовиться к первому вылету. Его решили выполнить в Москве, с бывшего Кадетского плаца, расположенного перед Екатерининским дворцом (нынешний район Лефортово, Краснокурсантская площадь). 21 октября 1923 года конструкторы и строители буквально «на руках» перенесли АНТ-1 через Дворцовый мост по Красноказарменной улице на плац.

Бывший летчик, активный участник строительства АНТ-1 Евгений Иванович Погосский[10] был назначен пилотом-испытателем. Он сел в машину, двигатель взревел, винт стал разрезать воздух – и после непродолжительного разбега самолет легко взмыл в небо. Совершив несколько кругов над плацем, под восторженные крики участников, а также собравшихся зевак Погосский безукоризненно посадил самолет – туда же, откуда взлетел.

Первый самолет А. Н. Туполева АНТ-1

1923

[Из открытых источников]

«Хороша “птичка”, – заявил он. – Очень устойчив в воздухе и управляется легко. Летуч…»

Свершилось великое событие, ожидаемое Андреем Туполевым много лет. Он радовался – радовались и его соратники.

Дальнейшие полеты АНТ-1 проводились на аэродроме.

В заметке «Испытания новых русских самолетов» одной из московских газет говорилось, что на аэродроме им. т. Троцкого (Ходынское поле) был испытан «ряд самолетов русской конструкции и производства». Упоминался АНТ-1: «Маленький спортивный полуметаллический самолет с мотором “Анзани” 35 сил, построенный по проекту А. Н. Туполева. Тип самолета – моноплан со свободнонесущими, низко поставленными, как у Юнкерса, крыльями. В его постройке впервые был применен для самолетостроения кольчугалюминий. Самолет испытывался красвоенлетом Погосским и показал хорошие летные качества».

Иван Иванович Погосский

[Из открытых источников]

В одном из полетов «птички-невелички» была достигнута высота 600 м. Но вскоре выяснилось, что старенький «Анзани» быстро перегревается и теряет мощность. Двигатель отправили на переборку. Занимавшийся этим Б. С. Стечкин признал, что мотор не подлежит ремонту. Другого не было, и на этом летная жизнь АНТ-1 закончилась. Печально? Нет, не печально! Это был первый важнейший шаг в освоении конструктором Туполевым неба, такого огромного, манящего, бесконечного.

Данное издание не предполагает описания развернутых технических характеристик всех самолетов Ту, но «первая ласточка» заслуживает того, чтобы узнать ее летно-технические параметры. Они таковы. Самолет АНТ-1 – первая русская конструкция, в которой был применен кольчугалюминий. Схема – свободнонесущий моноплан с низко расположенным крылом. Часть фюзеляжа между двигателем и кабиной обшита листовым кольчугалюминием, остальная часть – полотном. Рули высоты выполнены из кольчугалюминия. Горизонтальное оперение обшито полотном. Киль и руль направления сделаны целиком из кольчугалюминия и обтянуты полотном.

Размах крыла, м: 7,20

Длина самолета, м: 5,40

Высота самолета, м: 1,70

Масса, кг

– пустого самолета: 229

– максимальная взлетная: 360

Тип двигателя: 1 × ПД «Anzani»

– мощность, л. с.: 1 × 35

Максимальная скорость, км/ч: 125

Крейсерская скорость, км/ч: 115

Практическая дальность, км: 540

Практический потолок, м: 600

Экипаж, чел.: 1.

Когда читаешь эти летно-технические характеристики, невольно вспоминаешь послевоенные самолеты Туполева с их размерами и параметрами.

У этого самолета было еще одно название – «букашка». Из очерка А. Розовского (1937):

«Этот “самолетик” – “летающая букашка” – с размахом крыльев в 7 метров – и по сию пору сохраняется в ЦАГИ, как музейная ценность. Он был подвешен к балке в цехе завода, где собирался АНТ-20 “Максим Горький”. По сравнению с гигантом – он казался брелоком. И действительно, его полетный вес был меньше веса одного колеса шасси “Максима”… Его называли “братишка”…

…У братишки вид серьезный,Хоть не так уж очень грозный:он немножко не дорос,он немножечко курнос,между крыл сияет спинка,и кабинка – как корзинка,и блестящий винт – как бант.Вот каков наш первый АНТ!Это отрывок из стихотворения молодого участника строительства “Максима Горького”, члена авторского коллектива ЦАГИ – М. Несветова…

Рабочие очень любят этот “самолетик”, как любят милое воспоминание детства: он ярко иллюстрирует, как вместе с жизнью страны росли люди, машины, здания, методы работы…»

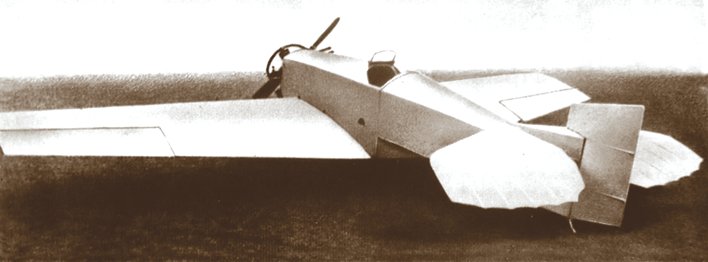

Кстати, в России в те же самые годы была создана еще одна так называемая авиетка. Причем с тем же слабосильным двигателем «Анзани» в 35 л. с. Ее сконструировал и построил летчик В. О. Писаренко[11] в далеком от Москвы Севастополе, совершенно самостоятельно (вряд ли он мог знать о работе Туполева). Виктор Осипович Писаренко был известен в авиационных кругах как один из лучших советских летчиков-инструкторов. Осенью 1923 года о Писаренко заговорили как о способном авиаконструкторе. С помощью курсантов он построил в мастерских школы отличный легкий самолет, получивший название ВОП-1 («Виктор Осипович Писаренко первый»).

Легкомоторный самолет ВОП-1 конструкции В. О. Писаренко

1923

[Из открытых источников]

Это был первый советский свободнонесущий низкоплан, удачно летавший и достойный удивления, потому что построил его летчик, не имевший специального технического образования.

Писаренко был известным летчиком-испытателем. Он будет испытывать самолеты АНТ-5, АНТ-10 туполевского КБ.

Сравнение характеристик АНТ-1 и ВОП-1 подтверждает известную истину – передовые инженерные разработки могут рождаться независимо друг от друга и быть близкими в главных решениях. Тем не менее судьба у самолетов сложилась по-разному. Волею случая на ВОП-1 попал мотор «Анзани», который работал отлично. Это позволило выполнить на самолете сотни удачных полетов. АНТ-1 повезло куда меньше.

И все же без надежного «сердца» самолет не живуч.

Сам А. Н. Туполев так оценивал роль своего первого творения: «Сначала металл вводится лишь на неответственные части маленького спортивного аппарата. В основных частях своих деревянный этот аппарат получает металлические нервюры и целиком металлическое хвостовое оперение. После его испытания уже уверенно создается в СССР целиком металлическая конструкция – пассажирский самолет…»

И уже в мае 1924 года взлетел первый русский цельнометаллический самолет АНТ-2 конструкции Туполева. Но успокаиваться Андрею Николаевичу по поводу материала было рано. Появились новые проблемы. Эти проблемы не только показывают противоречивость и неустойчивость развития материалов для самолетостроения. В центре этих проблем сам Туполев. Следующий фрагмент очень важен для понимания позиции Туполева и его неуступчивого характера:

«В конце 1924 г. начальник ГУВП был вынужден вынести на обсуждение ГЭУ ВСНХ вопрос о “Постановке на русских заводах производства металлических самолетов из сплава легких металлов – кольчугалюминия и дуксалюминия”. Это было вызвано тем, что на заводе № 1 имени ОДВФ Авиаотдела ГУВП был получен сплав, также близкий по своим характеристикам к немецкому дюралю.

Металлурги завода № 1 назвали его “дуксалюминием” в память о прежнем наименовании завода – “Дукс”. Практически одновременное создание на двух русских заводах двух различных алюминиевых сплавов, пригодных для самолетостроения, говорило о талантливости инженерного корпуса страны. Но это привело еще и к тому, что в авиапромышленности начали формироваться два взаимоисключающих друг друга подхода к строительству цельнометаллических самолетов. Один из них возглавлялся работниками завода № 1. Они считали, что металлургическая база легких сплавов должна развиваться на авиационных заводах. По их мнению, следовало максимально поощрять местную инициативу авиационных предприятий и исследовательских организаций в этом направлении.

Решение вопроса о пригодности полученных в таком “инициативном” порядке сплавов для самолетостроения завод № 1 оставлял за собой.

Сторонники другой точки зрения полагали, что дело авиационных заводов – строить самолеты, а не создавать попутно еще и материалы для этого.

Экономика республики выдержать двойную нагрузку, развивая оба взаимоисключающие направления, была не в состоянии. На представительных совещаниях, в которых участвовали делегаты от ВВФ, Авиаотдела ГУВП, Авиазавода № 1 имени ОДВФ, НТО ВСНХ, НК УВВС, Главметалла, Госпромцветмета, ГЭУ ВСНХ, ЦАГИ НТО, с ноября 1924 г. по февраль 1925 г. решалось, какому направлению отдать предпочтение.

В одном из своих выступлений председатель Комиссии по цельнометаллическому самолетостроению А. Н. Туполев заявил, что необходимое для авиации развитие этой отрасли возможно лишь при условии наличия крупной металлургической базы, опирающейся на заводы Госпромцветмета. Выводы Туполева были поддержаны представителями Госпромцветмета. Они сообщили, что производство кольчугалюминия уже налажено, а заводы – Кольчугинский и “Красный выборжец” – оснащены оборудованием для производства цветных металлов и их сплавов.

Однако остальные участники совещания поддержали точку зрения Авиазавода № 1. Скупые строки протоколов заседаний не дают объяснения этому решению. Тогда Туполев попросил занести в протокол свое заявление, что в случае принятия такого решения он, как председатель Комиссии, снимет с себя ответственность за судьбу металлического самолетостроения на русских заводах».

Как видим, Туполев отстаивает свою позицию жестко и категорично. Даже с неким риском для своей карьеры. Но уже в те годы он почувствовал свою силу, утвердился в себе и своих взглядах и никому уступать не хотел.

«Ситуация, когда все авиазаводы имеют право проявлять “местную инициативу” в создании легких сплавов, а один из них давать им оценку, грозила появлением многочисленных проблем.

Интуиция Туполева позволяла ему “смотреть за горизонт”. Его видение проблемы подтвердится через пять лет, когда из ЦАГИ выделится специализированный институт – ВИАМ – для решения задач авиационного материаловедения. Заявление Андрея Николаевича заставило высокие инстанции призадуматься. На заключительном заседании коллегии ГЭУ ВСНХ 3 февраля 1925 г. было принято окончательное решение, в основных пунктах которого предписывалось:

– признать необходимым сосредоточить дело опытного строительства металлических самолетов и связанных с ним аэродинамических исследований и опытов в ЦАГИ НТО ВСНХ;

– признать необходимым производство сплава дуралюминия (кольчугалюминия) и всех видов полуфабриката из него сосредоточить на Кольчугинском заводе и заводе “Красный выборжец” Госпромцветмета;

– обязать Авиатрест ГУВП взять на себя оказание финансового содействия работам ЦАГИ по опытному строительству самолетов.

…Как видим, Андрей Николаевич принимал не только активное участие в создании русского дюраля, но и оказал решающее влияние на становление его промышленного производства. Если к этому прибавить и его заслуги в конструировании самолетов, то станет бесспорным, что Туполев – отец русского цельнометаллического самолетостроения»[12].

В настоящей главе, где речь шла о времени создания «первой ласточки», А. Н. Туполев уже разменял четвертый десяток лет и выступал опытным конструктором, бойцом за передовые технологии, он уже ответственен за целые коллективы. Однако до этого, до создания самолета АНТ-1, Андреем Туполевым был пройден уже длинный тернистый путь.

Глава 3

У истоков

О Тобольске. О родителях. О доме и селе, которое разрушили

Интерес к личности и самолетам А. Н. Туполева не остывает и поныне, в XXI веке. С одной стороны, это понятно, самолеты с маркой «Ту» на фюзеляже, как говорится, бороздят просторы неба. И военные, и гражданские. И личность создателя ОКБ интересует новые поколения. Примером этому служит молодой краевед из Тюмени Евгения Бондарева, который со школьной скамьи интересовался предками великого конструктора и раскопал новые сведения о родителях и прародителях Андрея Николаевича. В частности, о его отце и корнях всего туполевского рода. Он также поведал версию происхождения фамилии Туполевых:

«Казаки Туполевы были одними из старожилов Сургута. Фамилия “Туполев” произошла от прозвища “Тупыль”. Возможно, оно образовалось от глагола “тупить” – “затуплять, делать тупым” и относилось к числу “профессиональных”, то есть указывало на род занятий человека. Однако есть предположение, что фамилия Туполев восходит к языку коми – “тупыль” в переводе с коми означает “клубок, сверток; узел (с вещами)”».

Существует и другая версия происхождения фамилии «Туполев», которая, впрочем, не очень противоречит указанной выше. Согласно ей, фамилия «Туполев» произошла от отчеств (по крестильному или мирскому имени одного из предков), прозвищ (по роду деятельности, месту происхождения или какой-то другой особенности предка) или других родовых имен. В 98 % случаев она имеет славянское происхождение, в 2 % случаев приходит из языков народов России. Ее история насчитывает несколько сотен лет. Первое упоминание фамилии Туполев встречается в XVIII веке. Она распространяется среди служивых людей и у купечества.

Очень любопытна версия толкования фамилии Туполев побуквенная. Фамилия состоит из семи букв. Эти семь букв обозначают людей канона. Они безоговорочно принимают внушенные в процессе воспитания правила и искренне верят в то, что их неукоснительное соблюдение – единственно возможный путь к счастью. Поэтому часто проявляют упрямство и нетерпимость даже в тех случаях, когда это никак логически не обосновано. Проанализировав значение каждой буквы в фамилии Туполев, можно понять ее суть и скрытое значение.

Т – творческие, чувствительные люди; обладают высокой интуицией, находятся в постоянном поиске правды. Стремятся сделать все быстро, не откладывая на завтра. Требовательны к окружающим и к себе.

У – знак богатого воображения, великодушия. Такие люди хранят секреты, стремятся достичь духовного совершенства. У них отсутствует чувство меры.

П – люди, имеющие собственное мнение во всех делах. Стремятся постичь действительность. Умеют обобщать детали и видеть картину в целом. Постоянно находятся в поисках своего места в жизни, миссии, новых целей.

О – люди, стремящиеся к самопознанию, способные испытывать сильные чувства. Желают постичь свое истинное предназначение, совершенствоваться и совершенствовать мир. Обладают высокой интуицией, правильно распоряжаются деньгами.

Л – люди, тонко воспринимающие прекрасное, мягкие по характеру, умеющие в нужный момент подобрать ключик к каждому. Обладают артистизмом и художественным складом ума. Не тратят жизнь бессмысленно, ищут истинное предназначение.

Е – люди, стремящиеся к самовыражению, обмену опытом. Выступают в роли посредника в конфликтах. Проницательны, понимают мир тайн. Болтливы. Очень любят путешествия, непоседливы.

В – знак умения сходиться с людьми, простоты в общении, реализма; творческой личности, стремящейся к единению с природой.

Представители фамилии Туполев жизнерадостные люди, способные достичь успеха в различных сферах. Судьба благосклонна к ним и обеспечивает свое покровительство на протяжении всего жизненного пути.

Я не склонен доверять астрологам, предсказателям, магам, колдунам, но все же в этом «астрологическом» толковании что-то есть[13]. Оно весьма любопытно и Андрея Николаевича вполне принимает на свою орбиту…

Вернемся к исследованию Е. Бондарева, более реалистичному. Он пишет:

«Впервые предок Туполевых упоминается в “Книге окладного жалованья сургутским служилым людям, ружникам и оброчникам”: казак Лучка Иванов Тупыль служил около 1620 г. толмачом – переводчиком с языка ханты. Позднее фамилию, также писавшуюся по-разному (Тупылев, Тупылов, Туполев), носили многочисленные сургутские служилые люди – рядовые казаки, десятники, воротники. В начале XVIII в. торговал рыбой казачий десятник Осип Туполев, содержавший дворового человека. Рыбный промысел стал основой состояния Туполевых. В 30-х годах XIX в. всю рыбную торговлю с местным населением монополизировал казачий хорунжий Андрей Ефимов Туполев. Он был крупным меценатом и многое сделал для развития образования в Сургуте.

В 1835 г. для обучения казачьих детей в городе была открыта школа, для которой Андрей Ефимович пожертвовал одноэтажный дом. Туполевы же и служили в этой школе учителями, и на содержание училища расходовали собственные средства, исключая только расходы на сторожа, который назначался по наряду из казаков.

Кроме того, с 1862 г. и до середины 1880-х гг. в Сургуте действовала женская школа. Первоначально она располагалась в доме священника В. Кайдалова, а в 1865 г. отставной чиновник И. А. Туполев выстроил для женского училища 2-го разряда дом на собственные средства. Несомненно, речь идет об Иване Андреевиче Туполеве – брате Алексея Андреевича и старшем сыне Андрея Ефимовича.

С того времени около 15 лет сургутское женское училище находилось на попечении Ивана Андреевича. Его жена, Елизавета Федоровна, была утверждена начальницей училища. Однако к 1869 г. Туполевы переехали в Тобольск.

Следует сказать, что Туполевы щедро жертвовали не только на дело народного образования, но и на храмы. Это подтверждает побывавший в Сургуте в конце лета 1885 г. редактор неофициальной части “Тобольских губернских ведомостей”, журналист и краевед К. М. Голодников: “…золоченые через огонь и горящие, как жар, на солнце куполы, кованного серебра напрестольные одеяния и несколько больших местных серебряных под золотом икон составляют приношение известного благотворителя Сургутского края И. А. Туполева”.

Скончался Иван Андреевич в Тобольске, оставив многочисленное потомство. Сохранился формулярный список И. А. Туполева от 1854 г., который позволяет установить его потомков. Согласно формулярному списку, в 1854 г. коллежский регистратор Иван Андреевич Туполев, 43 лет, занимает должность писаря Сургутского отделения Губернского управления. Происходит из “пятидесятнических детей”, т. е. отец был казачьим пятидесятником. На службу впервые поступил в 1830 г., младшим писарем… Иван Андреевич был женат первым браком на Елене Петровой. (Петрова – не фамилия, а отчество – Петровна. Девичья фамилия ее была Бармина.) Следовательно, Елизавета Федоровна, бывшая начальницей сургутского женского училища, – это вторая жена. У Ивана и Елены Туполевых были сыновья Прохор, Николай, Андрей, Алексей и дочери – Авдотья и Анна…

Николай Иванович Туполев, отец Андрея Николаевича, родился 2 января 1842 г. в Сургуте. Начальное образование получил в Сургутской казачьей школе, а после переезда семьи в Тобольск продолжил обучение в Тобольской мужской гимназии. После окончания гимназии в 1860 г. Николай Туполев получает место учителя арифметики и геометрии в Березовском уездном училище. Жалованье его составляло 350 рублей в год. Однако, проработав чуть более года, молодой человек поехал в отпуск в Москву, а оттуда прислал рапорт с просьбой об увольнении в связи с желанием поступить вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета.

Дальнейшая его судьба хорошо известна биографам Андрея Николаевича Туполева. Молодой человек, оказавшись замешанным в народовольческих студенческих выступлениях, диплома не получил, но в Тобольск уже не вернулся. В 1867 г. Николай Туполев снова начал преподавать арифметику и геометрию в Угличском уездном училище. Позднее он уехал в Тверскую губернию и в 1876 г. купил усадьбу Пустомазово недалеко от села Кимры (сейчас город). Там и родился будущий великий изобретатель.

Таким образом, дети тобольского рыбопромышленника Андрея Ивановича Туполева приходятся двоюродными братьями и сестрами известному авиаконструктору.

Дом Туполевых в Тобольске по ул. Свободы № 35 (бывшая Большая Пятницкая, сейчас ул. Мира) был конфискован и занят под детский дом-сад № 3… Сейчас он заброшен, хотя стены и крыша еще целы. Дом принадлежал дяде конструктора (родному брату отца) Андрею Ивановичу Туполеву и двоюродному брату авиаконструктора Алексею Андреевичу – рыбопромышленникам Туполевым».

Андрей Николаевич был назван в честь своего прадеда, который удостаивался чести избираться казацкой вольницей в атаманы. Прадед позаботился о том, чтобы дать хорошее образование своим детям. Именно это поколение положило начало интеллигенции в роду Туполевых – это были врачи, учителя, инженеры, строители.

В источниках к биографии отца Андрея Николаевича Туполева есть некоторые разночтения. В Тверском крае Николай Иванович Туполев оказался в связи с трагическим для России событием – покушением и убийством «народовольцами» государя-императора Александра II. Николай Иванович Туполев, отец будущего авиаконструктора, в то время учился в Петербургском университете на юридическом факультете. На студенчество обрушилась волна репрессий, и он, как сочувствующий революционерам, был исключен и выгнан из Петербурга. И все же, где он учился: в Москве или Петербурге?

Этот момент требует уточнения. Николай Иванович уезжает в 1862 году в Москву, в университет, поступает вольным слушателем на медицинский факультет. Но впоследствии, как указывают источники, он становится студентом юридического факультета Петербургского университета. Именно оттуда его и «выставляют» как подверженного революционным настроениям и сочувствующего революционерам-«народовольцам». Точная дата переезда Н. И. Туполева из Москвы в Петербург биографами не указывается.

Есть и другие варианты. Сам конструктор А. Н. Туполев уже в преклонные годы, рассказывая об отце, упоминает только о Московском университете.

Итак, оставшись без диплома, Николай Иванович возвращается на педагогическое поприще – в город Углич. Полиция и здесь не оставляет его в покое: с мая 1870 года Николай Иванович под негласным надзором. Он уезжает в тверскую губернию, где занимает должность нотариуса Тверского окружного суда по городу Корчеве. Выбор Тверского края был не случаен. Оттуда родом была жена – Анна Васильевна, урожденная Лисицына, дочь протопресвитера из Торжка. Обучалась она в Тверской Мариинской женской гимназии. Тут стоит уточнить. В большинстве источников написано, что родилась Анна Васильевна в Торжке. Но так ли это?