Полная версия

Андрей Туполев. Полет продолжается

Летательное чудо Игоря Ивановича Сикорского

Еще об одном человеке, внесшем большой вклад в развитие авиации, хочется сказать. Имя его Игорь Иванович Сикорский[5]. Он построил первый в мире самолет-гигант. Всю жизнь он отдал созданию огромных самолетов, которые могли бы перевозить большие тяжелые грузы.

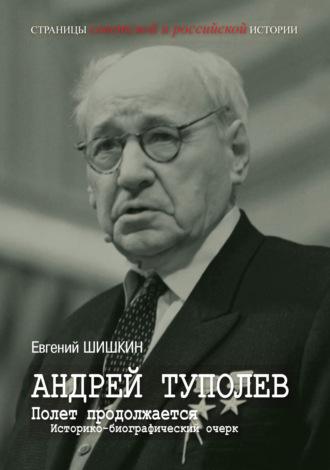

В начале ХХ века мысль о постройке самолета-гиганта казалась слишком смелой. Но Сикорский накануне Первой мировой войны построил 4-моторный самолет «Илья Муромец», ставший первым русским бомбардировщиком. Самолеты Сикорского установили множество рекордов. Вклад этого конструктора в авиацию не переоценить. Жаль, что после революции и эмиграции его ум и смекалка работали на другое государство.

Россия – первая страна, которая стала создавать самолеты не только «для войны», но и для пассажиров. Первым в истории самолетом гражданской авиации стал российский «Илья Муромец». Гигант, красавец… Еще его называли «царь-самолет». В роскошном салоне были ресторан, отдельные номера с отоплением и даже ванной. Впервые самолет поднялся в воздух 10 декабря 1913 года, в феврале 1914 выполнил полет с 16 пассажирами на борту. В июне 1914 года «царь-самолет» установил рекорд дальности по маршруту Петербург – Киев и обратно. Во время Первой мировой войны «Илья Муромец» стал первым бомбардировщиком.

Чуть ранее Сикорским был создан предшественник указанного пассажирского гиганта, не менее внушительный «Русский витязь», с кабиной, похожей на трамвай. Судьба этого создания оказалась несчастливой. На аэродроме, на авиашоу, в стоящий «Русский витязь» угодил двигатель летящего и потерпевшего крушение самолета. Восстановлению русский гигант не подлежал.

Всего было построено 76 «Муромцев». Моторы, однако, были иностранного производства. «Илья Муромец» мог брать от 300 до 500 килограммов бомбовой нагрузки – в зависимости от мощности установленных моторов.

Эти бомбардировщики за всю Первую мировую войну совершили, к сожалению, всего три сотни вылетов. Почему к сожалению? Потому что немецкие самолеты делали вылетов на порядок больше.

Самолет «Илья Муромец»

1910-е

[Из открытых источников]

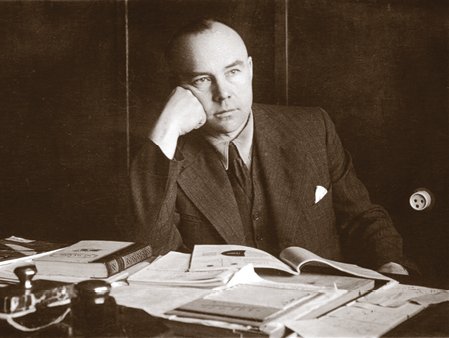

Игорь Иванович Сикорский

Начало XX века

[Из открытых источников]

Самолет «Русский витязь». И. И. Сикорский справа

1913

[Из открытых источников]

Во время Гражданской войны «Муромцы» использовались на стороне красных, но очень ограниченно. Тут, пожалуй, можно и поставить точку в российской судьбе русского конструктора И. И. Сикорского. Забегая вперед, скажу, что отношения с А. Н. Туполевым у И. И. Сикорского сложатся добрые. Хотя при этом стоит добавить, что встречались они только дважды: Туполев «пересекался» с Сикорским в 1934 году во время поездки в Соединенные Штаты Америки, когда нашей делегацией были приобретены два самолета-амфибии Sikorsky «S-42». Второй раз они встретились, уже в преклонном возрасте, на авиасалоне в Париже в 1965 году. По словам очевидцев, последняя встреча у них была недолгой, но теплой.

И еще об одном летательном аппарате стоит рассказать. Без него картина будет неполной. Это гигант-самолет «Святогор». На этот проект было затрачено много сил, времени, средств, и можно только сожалеть, что творению Василия Андриановича Слесарева, выпускника ИМТУ, ученика Н. Е. Жуковского, выпала печальная судьба, так же как его создателю.

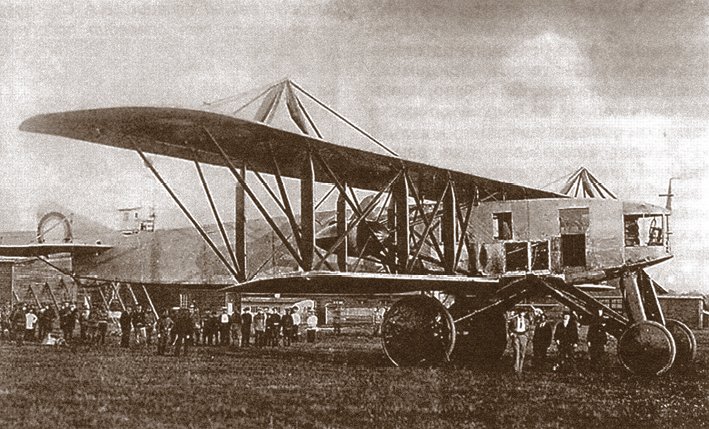

Самолет «Святогор», спроектированный конструктором В. А. Слесаревым

1910-е

[Из открытых источников]

Работа над «Святогором» началась в 1913 году. Это был огромный деревянный биплан с крыльями и фюзеляжем, обшитыми тканью. Размах крыльев 36 метров, длина 21 метр, взлетный вес 6,5 тонн. Самолет передвигался с помощью двух больших винтов, каждый – 6 метров в диаметре. Тут было все гигантское. Носовое колесо – 1,5 метра в диаметре, четыре задних колеса – по 2 метра…

Самолет вызвал большой интерес в обществе, были даже привлечены огромные средства, помимо кредита конструктора (65 тысяч рублей) еще и 100 тысяч рублей, которые пожертвовал Всероссийскому аэроклубу богатый помещик Э. М. Малынский.

Строительство началось в декабре 1914 года. Русских военных такой летательный аппарат тоже вдохновлял. Профессора Н. Е. Жуковского с учениками, в число которых входил и Андрей Туполев, попросили дать оценку самолету В. А. Слесарева. Результат был сформулирован так: «…полет аэроплана Слесарева при полной нагрузке в 6,5 тонны и при скорости 114 км/ч является возможным, а посему окончание постройки аппарата Слесарева является желательным».

Однако война, мировая, шла не в нашу пользу, в стране нарастали революционные страсти… Одним словом, «Святогор» не дожил до светлого часа.

В 1921 году Василий Слесарев был убит в Петрограде. Заброшенный «Святогор» в 1923 году был разобран.

Да, неудача. Но эта работа В. А. Слесарева в целом двигала вперед технический прогресс, авиационную отрасль. Огромный замах этого проекта в будущем даст свой плюс даже с отрицательным результатом в начале.

* * *Всякий раз, когда оказываюсь у трапа самолета, я с неким внутренним трепетом осматриваю железную птицу, которая поднимет меня в воздух. Думаю, что подобные чувства испытывают многие пассажиры авиалайнеров. Каждый помнит, какое волнение невольно рождается в груди, когда самолет делает резкий крен или начинается зона турбулентности, и, глядя в иллюминатор, ты видишь, как дрожат крылья этой железной птицы, на борт которой ты ступил и отдался ее власти и власти неба.

Еще в детстве меня поражали не только самолеты и планеры, которые плыли в небе или выделывали разные петли и перевороты, но и обыкновенные бумажные самолетики. Почему они так ловко парят в воздухе или несутся стремительно несколько метров, а потом уходят в штопор и падают носом в землю?.. Кто из нас не пускал эти бумажные самолетики, сделанные из тетрадного листка! Всякий наблюдал их полет, удивлялся их неожиданным кульбитам. А ведь это все зависело от конструкции крыла.

…Провести некий «ликбез» все же придется – в книге встречаются авиационные термины. Да и понять замыслы конструкторов будет проще, зная хотя бы схематично устройство летательного аппарата.

Когда гигантский самолет, казалось бы, с трудом делает разгон на взлетной полосе, а потом с трудом отрывается от земли, невольно удивляешься: за счет чего происходит это чудо? И не очень-то веришь, что главной опорой самолета является поток воздуха. Но это именно так. Оказывается, принцип летательного аппарата достаточно прост.

Устройство самолета. Схема

[Из открытых источников]

Схема устройства самолета. Любой современный авиалайнер состоит из следующих основных частей: фюзеляж, крылья, силовые установки (двигатели), оперение, взлетно-посадочное устройство, системы управления. Кроме основных частей, есть еще сотни разных систем, отвечающих за управление, безопасность, создание нормальных условий для пассажиров и членов экипажа.

Главный элемент лайнера – двигатели, силовые установки, которые обеспечивают большую тягу, позволяющую разогнать машину до больших скоростей. За счет большой скорости самолет взлетает. Когда он делает по взлетно-посадочной полосе нужный разбег, закрылки на крыльях опускаются вниз. Они воспринимают нагрузку встречного воздуха, из-за чего возникает большая подъемная сила, которая и отрывает лайнер от земли.

Тело самолета, то есть все, что переносится его двигателем, за исключением самого двигателя, в авиации называется планером. Планер состоит из крыла, фюзеляжа, оперения (стабилизатор и киль) и шасси. Сюда же относят и особый отсек, который часто выходит за пределы крыла или фюзеляжа и предназначается для установки двигателя. Этот отсек называется мотогондолой.

Двигатель толкает самолет, крылья изменяют вектор тяги и создают подъемную силу, самолет поднимается в воздух, набирает нужную высоту, стабильную скорость и летит. Когда необходимо снижаться для посадки, пилот сбавляет обороты двигателя, меняет направление подъемной силы с помощью закрылков и стабилизатора на крыле. При приближении к земле пилот выпускает шасси, и самолет касается взлетно-посадочной полосы.

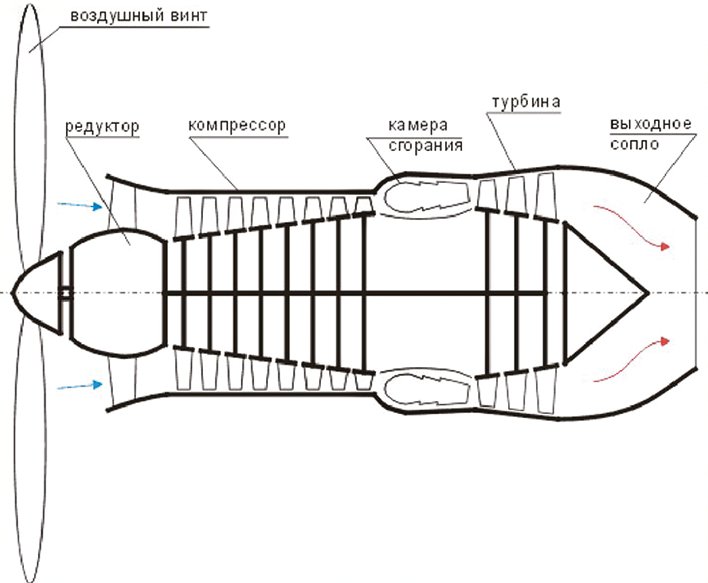

Схема устройства турбовинтового двигателя

[Из открытых источников]

Кажется, все просто и понятно. Но это совсем не так. Техническое устройство самолета чрезвычайно сложное. Конструкторы и инженеры, чтобы безопасно поднять и посадить машину, проводят тысячи расчетов, испытаний, экспериментов. Ради безопасности, скорости, удобства самолета трудятся десятки, сотни коллективов, ради этого рискуют десятки, сотни смельчаков-испытателей.

Сердце самолета – авиационный двигатель. Авиадвигатели подразделяются на винтовые и реактивные. У винтового двигателя рабочим органом является винт. У реактивного – все необходимое для полета находится в корпусе самого двигателя. К винтовым двигателям относятся поршневой и турбовинтовой.

Поршневой двигатель – первый тип двигателя, который начали применять на воздушных судах. Эти двигатели такие же, как в большинстве автомобилей. Чем больше цилиндров, тем больше мощность. Но увеличение числа цилиндров, вращающих коленчатый вал, неизбежно ведет к увеличению массы мотора и, соответственно, ухудшению летных характеристик машины. Поэтому сделан шаг вперед: конструкторы разработали турбовинтовой двигатель. В турбовинтовых двигателях винт приводится во вращение с помощью особого органа – турбины.

Воздушный поток, набегающий в полете на двигатель, попадает в компрессор, где происходит его сжатие. Сжатый воздух поступает в камеру сгорания, куда одновременно впрыскивается топливо. Воздух и топливо образуют специальную топливовоздушную смесь, которая, сгорая в камере, выпускает горячие газы, воздействующие на турбину. Она приходит во вращение и через редуктор приводит в движение воздушный винт. Турбовинтовой двигатель проигрывает поршневому в экономичности, но превосходит его по мощности.

Турбореактивный двигатель по своему устройству напоминает турбовинтовой. Однако если у последнего подъемная сила создается за счет вращения воздушного винта, то у турбореактивного двигателя – посредством выходящей из сопла газовой струи.

Турбореактивные двигатели подразделяются на дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые, служащие для создания скоростей, которые в разы превосходят скорость звука. Эти двигатели широко используются в военной авиации.

Системы бортового оборудования – это все, что обеспечивает жизнь машины в воздухе и правильность ее поведения в полете: управляемость, безопасность, надлежащие условия для пассажиров и экипажа. Когда на воздушные суда начали все шире проникать электронные устройства, для этих систем появился термин «авионика», совместивший в себе понятия «авиация» и «электроника».

Скорость полета и число Маха. Какова должна быть скорость, чтобы считаться сверхзвуковой? Есть правильный ответ – больше 1 М. Или: число Маха, равное единице, – это скорость звука, а выше единицы, это уже сверхзвук. Мах – это не привычное число, выраженное в километрах в час. Объяснить можно так: скорость звука зависит от свойств среды, в которой он распространяется, чем плотнее среда, тем быстрее распространяются колебания (звук – это волна). Таким образом, на разной высоте скорость звука разная. Число Маха в авиации представляет собой отношение скорости летательного аппарата к скорости звука на той высоте, на которой он сейчас летит. Так удобнее, ведь на разной высоте скорость звука будет разной, и чтобы понимать, достигает ли самолет скорости звука, его скорость измеряют в числах М. Один мах, это просто – 1 мах, а не «км/ч». Нельзя однозначно ответить на вопрос «сколько 1 мах в километрах в час», нужно всегда уточнять, о какой высоте идет речь.

Самолет Ту-104

[Из открытых источников]

Например, созданный А. Н. Туполевым самолет Ту-104 – первый советский пассажирский самолет на реактивной тяге (совершил первый полет 17 июня 1955 года) – имел такие характеристики по скорости: крейсерская скорость 750–800 км/ч, максимальная скорость 913 км/ч, максимальное число Маха 0,86. Это дозвуковая скорость. Но Туполевым будут разработаны и сверхзвуковые модели.

К авиационному оснащению относят и средства объективного контроля, следящие как за оборудованием машины, так и за поведением ее экипажа, причем делающие это независимо от него. Такие средства, называемые «черными ящиками», нужны для выяснения причин аварий. В эту же группу входят и автопилоты – средства, позволяющие вести машину по заданному курсу в автоматическом режиме. Система предупреждения о столкновении «обозревает» пространство вокруг машины, передает сигналы встречным воздушным судам, сообщает о появлении других машин своему пилоту.

Вот, пожалуй, основные термины и определения для обыкновенного пассажира, который с волнением и изумлением заглядывается на чудо техники – самолет. И часто на борту этого самолета стояла и еще стоит аббревиатура «Ту».

За свою жизнь Андрей Николаевич Туполев создаст около 150 моделей самолетов, начиная с авиетки АНТ-1 и заканчивая сверхзвуковым пассажирским самолетом Ту-144. Для сравнения уместно сказать, что площадь крыльев АНТ-1 была 10 кв. м, а Ту-144 – 500 кв. м.

Глава 2

Первая ласточка

Признать дело металлического самолетостроения на русских заводах

подлежащим уже в ближайшее время поощрению и дальнейшему развитию

в направлении перехода из стадии опытного строительства к серийному.

Из постановления Главного экономического управления ВСНХ, 1925 годПервая ласточка – это, разумеется, туполевский первенец. Правильнее будет сказать: первая металлическая ласточка – самолет АНТ-1 (аббревиатура по инициалам А. Н. Туполева). А еще создатели самолета называли свое произведение «птичка-невеличка».

В одном из интервью Андрей Николаевич уже в роли мэтра авиапромышленности признается: «Основной смысл нашей работы и до войны, и теперь состоит не столько в создании разных типов самолетов, сколько в решении новых проблем самолетостроения. С самого начала нас занимала проблема выбора: моноплан или биплан? Нам удалось быстро установить, что будущее за монопланами, несмотря на то что в порядке изыскательской работы мы сконструировали несколько удачных бипланов. Выбор монопланной схемы определил всю нашу дальнейшую конструкторскую работу над самыми различными самолетами – от небольших истребителей до самых крупных машин».

В январе 1921 года по инициативе А. Н. Туполева руководимый им авиационный отдел приступил к разработке своего первого самолета. Было решено строить одноместный спортивный летательный аппарат. Главное и основополагающее: в ходе работы был сделан анализ отечественных и зарубежных материалов по самолетам такого класса. Проведено тщательное исследование трех схем самолетов: моноплана, биплана и триплана.

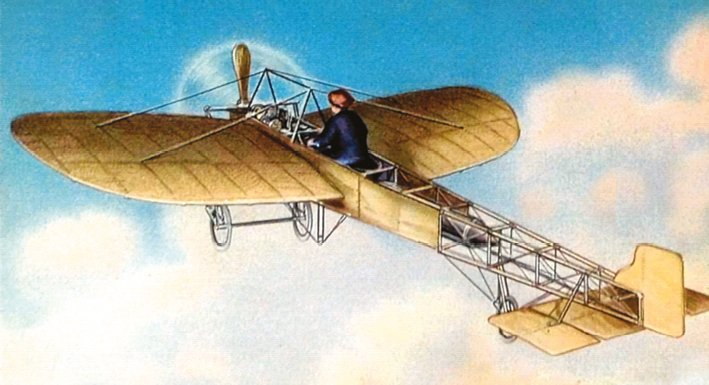

Моноплан Л. Блерио. Рисунок

1900-е

[Из открытых источников]

Биплан И. И. Сикорского

1910-е

[Из открытых источников]

Николай Николаевич Поликарпов

1930-е

[Из открытых источников]

Первым отечественным монопланом со свободнонесущим крылом, деревянной конструкции, был одноместный истребитель И-1 («истребитель первый»), он же прототип ИЛ-400, истребитель с двигателем «Либерти» мощностью 400 л. с. Самолет этот был построен Н. Н. Поликарповым[6] в содружестве с И. М. Косткиным. Первый полет данный образец совершил в мае 1923 года.

Истребитель И-1 (ИЛ-400)

1920-е

[Из открытых источников]

Андрей Николаевич Туполев объяснял, почему именно и исключительно остановились на схеме моноплана: «В течение длительного времени под руководством Н. Е. Жуковского мы работали в аэродинамической лаборатории, проводя продувки сотен различных профилей крыла и компоновок самолета. И если после этого мы бы взялись за биплан, то это означало бы, что у Н. Е. Жуковского мы ровным счетом ничему не научились».

С компоновкой самолета было понятно. Но вставали другие вопросы. «Была еще одна проблема, – рассказывал Туполев, – из чего строить самолеты? Мы выбрали металл дюралюминий. Но пришлось немало поработать, чтобы и промышленность признала этот выбор».

Этот материал – дюралюминий – в России уже был известен, его даже производили. Назывался он менее благозвучно «дуралюмин». Еще при царской власти, в 1911 году, военный министр России В. А. Сухомлинов ставит перед председателем Совета министров П. А. Столыпиным вопрос о необходимости создания отечественной базы по производству алюминия. И сообщает, что дал указание Главному артиллерийскому управлению произвести лабораторные опыты с новым сплавом алюминия под названием «дуралюмин»[7]. Впоследствии это название претерпело изменение, превратившись в «дюраль» или «дюралюминий».

Туполев понимал, что деревянные самолеты доживают свой век. Будущее за металлом. Туполев следил за мировой авиатехникой. И выбор казался однозначным – «металл», хотя часть конструкторов и инженеров настаивала на «дереве», объясняя это тем, что в начале века во всем мире самолеты строили из дерева. Первыми перешли на металл немцы. Но у «деревщиков» и этому находилось объяснение: у немцев просто нет дерева, а у нас его завались…

Туполев интуиции своей доверял, она его не подводила. К тому же однажды в руки студентов МВТУ попали обломки металлического самолета немецкой фирмы «Юнкерс» из дюралюминия (сплав на основе алюминия, меди, небольшого количества марганца). Закаленный сплав обладал повышенной прочностью. Впрочем, и в России над подобным сплавом в 1912–1913 годах работали в Петербурге инженеры А. В. Ростовщиков и А. П. Харинский.

С обломками немецкого самолета Туполев провел научное исследование: сравнил конструкцию из дерева с конструкцией из дюралюминия. Материал оказался в разы прочнее. Теперь выбор в пользу металла становился очевидным.

Во время проведенной авиационным отделом Промвоенсовета дискуссии «Авиапроизводство на новых путях» в конце 1922 – начале 1923 года Туполев твердо заявил об этом, используя отчетные данные исследований. Переход на металл снизит вес конструкции, полезная нагрузка самолета увеличится на 25 процентов и так далее и тому подобное. Однако по-прежнему оставались две преграды, одна из них – «деревянная» партия ретроградов, другая – производство нового материала в России.

Проверить прочность нового материала на практике Туполеву удается еще до создания своего самолета. В августе 1919 года Совет обороны предложил ЦАГИ построить серию аэросаней. В условиях бездорожья страны такой вездеходный транспорт был очень нужен.

По указанию Н. Е. Жуковского для постройки аэросаней создали специальную комиссию «Компас», которую возглавил Туполев. Он с присущим ему энтузиазмом берется за дело. Разработка аэросаней позволяла на земле подготовиться к разработке авиационных конструкций, опробовать новый металл дюралюминий, известный тогда под названием «кольчугалюминий». Чтобы сделать новый материал «авиационным», предстояло на земле проверить его применение на глиссерах и аэросанях.

Андрей Николаевич вспоминал: «Из нового материала будем строить, например, аэросани. Переживем все неприятности освоения новых приемов работы. Изучим применение дюралюминия не на самолете, где ошибка стоит жизни людей, а на аппаратах, передвигающихся по земной тверди. Это гораздо безопаснее. А инженеры и рабочие наберутся опыта и на них».

Аэросани должны были, как говорил Туполев, «проходить везде, где может пройти обычный деревенский воз», при этом «вес аппарата должен быть так мал, чтобы два человека могли без труда вытащить его из всякого положения. Легкость должна быть куплена не понижением надежности, а созданием наиболее рациональной, простой по схеме и по выполнению конструкции».

В итоге – металлические аэросани АНТ-1 оказались на 40 процентов легче деревянных…

Чтобы убедиться в качестве созданных аэросаней были проведены санные пробеги по европейской части страны и скоростная гонка в Москве. Водителем-испытателем первых туполевских аэросаней был инженер-конструктор, соратник Туполева Владимир Михайлович Петляков[8], который и сам участвовал в постройке машин. Да и Туполев, любивший лихую езду, испытывал свои аэросани.

Первые металлические аэросани АНТ-1 имели некоторые недостатки. Первый пробег по маршруту Москва – Сергиев Посад – Москва протяженностью 140 километров выявил их. Туполев не мог радоваться результатам, пока не устранил все огрехи конструкции. Аэросани усовершенствовали, они получили название АНТ-2 и успешно прошли испытание уже по маршруту длиннее прежнего – около 400 км (Москва – Тверь – Москва). А вот деревянные аэросани оказались менее прочными.

Аэросани-амфибия «А-3», разработанные в ОКБ А. Н. Туполева, на испытаниях в Сибири

1 марта 1965

[РИА Новости]

Позднее появилась и еще одна модификация саней – АНТ-3, уже имевшая полностью цельнометаллический корпус. АНТ-3 в 1924 году участвовали в пробеге Москва – Нижний Новгород – Москва, но их постигла неудача. В пробег их решили пустить с винтом увеличенного диаметра. На одном из ухабов винт ударился о землю. В результате был разрушен винт, сорван двигатель, оторвана одна из лыж…

Следующая модель – АНТ-4 – была готова в январе 1924 года. После испытаний сани участвовали в пробеге по тому же маршруту: Москва – Нижний Новгород – Москва. Старт был дан 7 марта 1924 года с Кадетского плаца в Москве. По результатам пробега аэросаням было присуждено первое место. Конструкция АНТ-4 оказалась на редкость удачной. Их серийное производство было налажено на Кольчугинском заводе к 1926 году.

А был еще глиссер…

Владимир Михайлович Петляков

1930-е

[Из открытых источников]

Военные моряки просили соорудить быстроходные, маневренные глиссеры для ведения боевых разведывательных действий на мелководных реках. Был построен и глиссер.

И за всем этим стояли неиссякаемые энтузиазм и трудоспособность разработчиков. «Помнится, как целыми месяцами мы работали в неотопляемых помещениях и создавали первые конструкции в здании полуразвалившегося трактира. В это время я создал свою первую конструкцию – аэросани АНТ-1… и речной глиссер АНТ-1 с водяным гребным винтом».

Однако построенный в 1921 году глиссер ГАНТ-1 был деревянной конструкции[9].

Но тут, пожалуй, стоит добавить: Туполев человек целеустремленный и упрямый. Второй глиссер он строит уже из металла. Здесь явно виден замах молодого конструктора на новые технологии, новые материалы, новый подход к производству.

Еще один факт: 21 февраля 1922 года научно-технический отдел ВСНХ постановил удовлетворить ходатайство ЦАГИ «о выдаче конструкторам аэросаней Н. Р. Бриллингу, Б. С. Стечкину, А. А. Архангельскому, А. Н. Туполеву поощрительного вознаграждения за понесенные труды при проектировании и постройке саней по 25 000 000 рублей». Однако возведение группы инженеров в ранг миллионеров вовсе не означало безоговорочного признания. Миллионы стоили тогда чрезвычайно дешево. А праздновать полную победу было еще рановато. Нужно было на деле доказать летные качества нового сплава.

Глиссер АНТ-2

1927

[Из открытых источников]

* * *…Возвращаясь к сложностям строительства первого туполевского самолета, следует отметить, что их оказалось немало. И если конструкция моноплана была заявлена и поддержана коллегами Туполева, то решение по материалу пришлось принимать на государственном уровне. Во-первых, следовало материал создать.