Полная версия

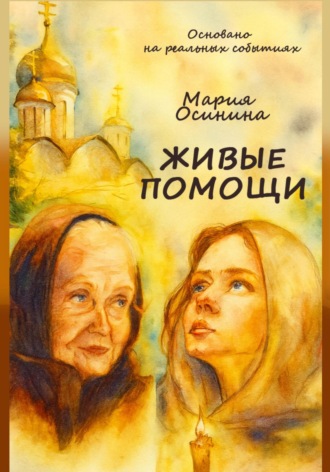

Живые помощи

На поминках у родственников и встретилась Евдокия с матерью Досифеей. После трапезы народ стал расходиться, а Евдокия заприметила старицу, которая отошла в Красный угол и устроилась со свечкой над старинной книгой.

– Матушка, это Псалтирь у вас, нечай?

– Она самая. Читала?

Евдокия пожала плечами.

– А грамоте-то то обучена?

– Два класса приходской школы и три года – трудовой.

Мать Досифея порылась в своей котомке, вытащила пожелтевшую страничку и протянула Евдокии. На листке с двух сторон от руки было написано по церковно-славянски. Свечка выхватила несколько фраз, их Евдокия прочла вслух:

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…»

Слова-то какие, аж дух замирает! Припомнилось детство, Всенощная на Пасху, дивные песнопения, огоньки свечей на новом позолоченном паникадиле…

– Это «Живые помощи». Псалом такой, царя и пророка Давида. Читать следует во всех жизненных искушениях и скорбях! Начни с него, потом и до других дорастешь.

Евдокия насупилась. Будто она дитя малое, не в состоянии прочитать Псалтирь. И читала ведь в детстве, да забыла все напрочь, как жизнь трудовую начала. Потом замуж вышла за Алексея, свекры выделили молодым надел, завертелось все, закружилось. Сын родился в двадцать шестом. В конце ноября двадцать девятого – дочь.

Крестили в декабре, на великомученицу Екатерину. Мать Досифея вызвалась в крестные.

– Катерина – благодатное какое имя! Царевна была, ученая, все имела, какие хошь сокровища мира. Какие хошь женихи к ней сватались. А сказала – не нужны мне узы мирские! Буду Христовой невестой! Не поклонилась идолам языческим, за то ее император сек воловьими жилами и приказал колесовать, но Ангел Господень освободил от уз святую, а колеса сокрушил.

Евдокия вся сжалась. Вот только Катьки ей не хватало! Катерина-Цетниха, станичная зазноба, давно мешала Евдокии спокойно спать. Девицей была сосватана Алексею, да не приглянулась ему характером. Вздорная, самолюбивая, своенравная и злопамятная, но красавица писанная. Кровь с молоком, коса смоляная толщиной с руку, глазищи, что вишни спелые.

Казаки вились вокруг нее роем. Но замуж Катька вышла за сына батрака – егупетку7 станичного Миколку Звягинца. И не прогадала. Нынче тот стал десницей председателя стансовета. А Катерину прозвали Цетнихой за то, что после возвышения мужа регулярно поминала Клару Цеткин и ставил в пример станичным бабам.

С тех пор как Алексей обвенчался с Евдокией, Катерина стала мелко пакостить. То опорочит перед соседями, сплетню какую пустит, то скандал на базаре устроит. Как коллективизацию объявили, за хозяйством Алексея первыми пришли. Не иначе, Цетниха нашептала супружнику, сколько добра припасено у Федцовых.

Как же можно такое имя и дочке давать!

– А мы хотели младенца Дарьюшкой назвать, в честь матери моей, Царство Небесное, – попыталась возразить Евдокия.

– Ну, как же, крестить будете на Екатерину, а назовешь Дарьей? У Дарьи-то свои именины, по весне. Тогда и крестить надо младенца. Согласна?

– Ну нет, так долго ждать не можно. Крестить надо тотчас. А то дите, ни дай Боже, заболеет.

– Да кто ж тебе, родимая, такое сказал?! Господь деток-то любит. Крестят-то не для здравия телесного, хотя и это тоже прилагается. А для здравия душевного. И покровитель на Небесах не судьбу прилагает младенцу свою, а молится за него, ходатайствует перед Богом.

Скрепя сердце согласилась Евдокия на Екатерину. А Цетнихе донесли уже. И пошла молва, что Алексей дочку в честь зазнобы юности своей назвал. Мол, забыть никак не может, с Евдокией не ладится у него.

Накануне крестин шла Евдокия с базара груженая. Набрала мыла, дегтя, воску, песку сахарного. Взяла всего с запасом. Корзина тянула плечи, приходилось то и дело останавливаться и перекладывать ношу с правой руки в левую. Не заметила сразу, как подошла Цетниха со свей «паствой», молоденькими девчонками – активистками комбеда8.

– Глякась, девоньки! Дунька-то добро сбивает! Никак в спекулянты подалась!?

– Чего мелешь, Катерина! Какие спекулянты? Мальцы у меня, снедь для них.

– Ху! Мальцы в ней! Всего-то две головы, – взвилась Катерина, побагровела.

Евдокия, не подумав, задела Катьку за живое. Детей у станичной активистки не было, хотя уже третий год за мужем ходила.

– А ну дай взважу9, дюже тебя перекосило! – и Катерина проворно выхватила у Евдокии корзину.

– Снедь значит? А вот мы зараз сметим.

Катька стала вытаскивать содержимое и показывать спутницам, ехидно комментируя:

– Мыла десять кусков, воска – четверть пуда, гарнец10 песку. Не шибко жирно-то для двоих мальцов, из коих один и вовсе младенчик? Кстати, тезка что ль будет? То-то Лексей все душу не отведет. Обо мне печалится, знай…

И компания загоготала на весь проулок.

– Охолонись, Катерина! Побойся Бога! – взвилась Евдокия.

– Кого-кого? Бога? Дак ты еще антисоветской агитацией промышляешь! Вот все Миколе накажу. Суши сухари, Дунька!

Бросив наземь корзину, Катерина пнула ее носком башмака.

– Пойдемте, товарищи! Что с этой убогой взять…

Снедь выпорхнула из корзины, покатилась, собирая дорожную пыль. Евдокия осела на колени, принялась собирать покупки, отирала подолом свертки и склянки, рукавом размазывала слезы по лицу.

Пока шла домой, успела передумать всякое. А что, если Катька сдержит угрозы и упечет соседку за спекуляцию в исправдом?

Дома дожидалась мать Досифея. Евдокия рухнула ей на грудь, нарыдалась вдоволь, рассказала о своей кручине.

– А вы все Катерина, да Катерина… Я как это имя вспомню, меня кондрашка хватает.

Мать Досифея погладила Евдокию по голове и прошептала:

– Давай помолимся.

Зажгли светец, встали на колени возле божницы, вполголоса завели «Живые помощи».

«Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его».

На душе стало сразу покойно, ладно. Засветилось все вокруг, заиграло красками. Евдокия улыбнулась. А мать Досифея все приободряла:

– Ну что ж, чадо, Господь нас слышит, все знает. Не оставит. Обойдется все и забудется. Дитя покрестим, а Дарьей, Бог даст, назовем следующую дочку.

Потом уже узнала Евдокия, что Катька все же донесла мужу о соседке. Но вот незадача, – пожар случился в тот же день в бывшей управе. Папироску кто-то не доглядел затушить. Полыхнуло дружно и резво, выгорели кабинеты стансовета. Не до доносов было потом, расчищали гарище, заново белили, выправляли важные документы…

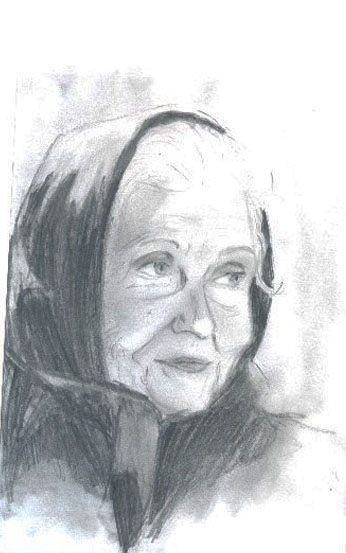

В день крестин в церкви собралась вся родня – свекры, кумовья, братья-сестры, монашки. Нетвердой походкой мать Досифея обходила купель вслед за отцом Александром, и, казалось, неровен час сквозняком либо дымом от кадильника ее сдует. Но нет! Ровно пела вслед за батюшкой: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся…», младенца держала крепко.

Крепко она держала и сестер своих, когда под Рождество приехал воронок из Пятигорска. Схватили монашек за «антисоветскую агитацию» – так теперь называли веру христианскую.

Глава 3.

Дашка любила захаживать к бабе Дусе просто так, без тимуровских заданий и поводов. Иконы старинные рассматривала, особенно нравилась Богородица в киоте с выцветшими бумажными цветами. Книжечки потертые с крестом на обложке перекладывала, запаху ладана дивилась. Все так чудно, будто не взаправду!

В Дашкиной семье Богу не молились – не верили. Дед председателем колхоза был, мать с отцом – в коммунистах-передовиках. Брат – комсорг школы. А вот Дашка что-то отклонилась от курса партии. Время такое пришло – все под сомнение бралось, все переворачивалось с ног на голову. Свобода слова, гласность, новое мышление, плюрализм мнений.

Молодежь все больше на Запад ориентировалась. Люди постарше начали копаться в истории. А старухи, к которым Дашка с тимуровцами в детстве ходила, вдруг всем своим немощным бытием кинулись кирпичи таскать на новую церковь.

Дашка была пытливого ума, событие со всех сторон пыталась рассмотреть, проанализировать. Стала вскользь спрашивать бабу Дусю. Прямо не скажешь – почему, мол, храм строите в век научно-технического прогресса, если доказано учеными, что Бога нет. Почему народ вокруг церковной ограды собирается, если человек в космосе побывал и уж там-то, на самих небесах, никого не встретил.

После истории с уполномоченным такие вопросы задавать было глупо. Да и язык не поворачивался определить происходящее коллективным помешательством. Вот и спрашивала девушка старицу о детстве, молодости, о семье, об истории станицы.

И, странное дело, все, что рассказывала баба Дуся, разнилось с тем, что говорили на уроках истории в школе. Покровскую церковь разрушили не потому, что из нее весь народ ушел, и никому больше она была не нужна. И не потому, что мешала строительству таких нужных Салматке больницы и библиотеки.

Взорвали, чтобы народ из храма вышел, и больше никогда не смел там собираться. Чтобы сборы были исключительно на политсобраниях по повестке дня. Чтобы вместо богослужений в праздники отрабатывали трудодни в колхозе.

– Не шел народ из церкви и все тут, – рассказывала баба Дуся. – Когда объявили кампанию по изъятию церковных ценностей, прибыли командиры с области, с ружьями, окружили церкву. Но наши, салматские, встали горой, не пустили даже в притвор. Вот тебе и весь колхоз.

Ну, про колхоз-то Дашка знала почти все. От деда. Да оказалось, что самого главного ей тоже не сказали. Не потек в колхоз ручей народный и после закрытия храма. Штыками загоняли, отбирали последнее, ссылали в Сибирь несогласных. Все это никак не вязалось с романтикой справедливости, равенства и братства, которую провозглашала государственная идеология.

А как же трудовые подвиги? А герои соцтруда, уважаемые станичники, чьи портреты на доске почета в Доме культуры развешаны?

– То уж после войны устроилось. Исть нечего было, народу много полегло на хронтах, гуртом все хозяйство и подымали. В колхоз с охоткой шли. А до войны – нет. Вражиной стали кликать давешних героев, георгиевских кавалеров. У свекра моего тоже крест был. В Первую империалистическую получен. Да не спасли награды старца, сгубили его в Сибири с супружницей заедино…

Баба Дуся открыла альбом и указала на фото седовласого статного старика.

– Вот он, дед Карп-то. Грамотный был казак, на Кавказском хронте воевал. Старостой поставлен был на приходе, чтительный11 муж.

Старый фотоальбом: строгие казаки, озорные казачки, радостная детвора – большая родня бабы Дуси. Разве ж это враги народа? Всего-навсего пытались церковь отстоять да свое хозяйство. И что это за народ такой, у которого врагами становятся свои же, земляки, соседи?

– Враги – это те, кто стрелял в Ленина, кто фашистам секретные сведения о частях Красной Армии передавал, кто в полицаи пошел, в прихвостни гитлеровские…

– Дак в полицаи-то шли отпадчики, не свои. И в Салматке такие были. Пришлые с Волги, еще при прадедах осели, присягу брать не стали, записывались батраками к казакам. Обычаи наши не блюли, зазирали, прокудничали12. А как пришла новая власть, так горазды были в первых рядах стать карателей да мародеров. А уж в городе тоих – скрозь13!

Дашка потупила взор – накатило острое чувство стыда. Будто-то каким-то образом и она была причастна к бесчинствам далеких тридцатых. Неужели все это было? Брат на брата, сын на отца, человек на Бога?

Кусок в горло не шел. Дашка с тоской посмотрела на блюдо с румяными рогаликами. Такие умела делать только баба Дуся – с протертыми орехами и сухофруктами. Сколько они с матерью не пытались повторить рецепт – все равно, как у соседки, не выходило. И Дашка бегала к старице «на рогалики». Но сейчас аппетит пропал.

Баба Дуся заметила смятение гостьи:

– Ты кушай, детка, кушай. «Всяк человек – ложь», – сказано пророками. Мудровать кажный горазд. Да все по-своему, елико кому угодно.

Дашка надкусила пирожок, невольно улыбнулась – надо же, какая малость, а способна поднять настроение.

– Вот и ладно. Ты тоже, доча, не мудрствуй лукаво. А то талдычат все, как бешеные, что грамотеями в академиях доказано небытие Бога. А предъявить-то и нечего взамен пустым речам. В космос они летали, вишь! Мало ли кто куда летал. Бог невидим очами, неосязаем перстами, непостижим головами. Господа надобно сперва сердцем узреть, доча. Оттого твои космонавты ничего и не смогли разглядеть. Сердцем слепые они…

Молодая жизнь летела быстро. На зиму стройку храма остановили. Стены успели вывести до холодов, а кровельные работы запланировали на весну. Дашка в церковной ограде после случая с уполномоченным не появлялась, хотя баба Дуся звала на Введение помолиться. Но Дашка обещала отцу и директору школы, что в молельный дом ходить не будет. А еще ее терзала мысль: кто мог сдать?

Присматривалась в школе к одноклассникам: никакой явной вражды ни с кем не было. Впрочем, и никакой дружбы, поскольку не было общих интересов. Пока сверстники вываривали по новой моде джинсы и разучивали на гитаре аккорды новых песен Цоя, Дашка ходила к старице и изучала старинные книги и фотоальбомы. В изгои ее не записали только из-за авторитета брата-одиннадцатиклассника, комсорга школы, спортсмена-самбиста, да в память о деде – герое социалистического труда.

Однако все же иногда мелкие стычки происходили. Например, с отличницей Олькой Степановой и ее воздыхателем Митькой Холоповым. Вслед за Митькой могли встать и его кунаки Толик Лавров и Витька Стрельников.

Единственная подруга – Светка Синицына, посвященная в тайны, предположила, что Дашкины походы в церковь мог заметить кто-то из живущих на Крайней улице. Мол, окна домов выходили как раз на пустырь и церковную стройку. И Дашка стала вспоминать, кто из школьников живет на окраине. Развернула целое детективное агентство. Однако, частный сыск не увенчался успехом.

Наступили новогодние каникулы. В семье Звягинцевых, как и по всей станице, – веселье и гульба. Нарядными звездами из фольги украсили голубые ели на площади, цветастые огоньки иллюминации развесили на здании Дома культуры. Ярмарка, песни, объедение!

Снег искрится в морозной мгле, пляшут рубиновые и изумрудные отсветы гирлянд, рисуют загадочные узоры. Что загадаешь под Новый год, то непременно сбудется! Дашка загадала себе любовь. Чистую и настоящую, как у Пьера Безухова и Натали. Порхала, как бабочка, в предвкушении чего-то волшебного.

А баба Дуся говела. Зашла Дашка к ней накануне Рождества и испугалась: на столе лишь корочка ржаного хлеба, пареная свеколка да стакан взвара.

– Бабуся! Вы так ноги протяните!

Баба Дуся только улыбнулась и в очередной раз позвала Дашку в церковь – на Всенощную. Рассказала про рождение Богомладенца в пещере для скота, про пастухов и волхвов, ведомых ангелами на встречу с Богом, про Ирода-супостата, пославшего загубить четырнадцать тысяч невинных детей.

– Эх, как вы все ладно сказываете. Да я слово давала, честное комсомольское, что в церковь ходить не буду. Может, потому меня и отпустили, наказывать не стали.

Баба Дуся вздохнула, давая понять, что не согласна с выдвинутым тезисом. Но произнесла совсем другие слова:

– И правда, доча, слово блюсти надобно. Однако слово, вырванное силком, за обет не считается. Знаешь, сколько народу в Турецкую кампанию кресты посымали и на Коран присягнули? Все под дулами и кинжалами басурман. А вот вернулись из полона и вновь с Богом завет заключили. Отец мой, Царство Небесное, сказывал. Сам переважил то. До конца жизни потом грехи замаливал. В богомолье ходил, по три-пять десятин зараз на церковь отдавал…

Дашка призадумалась. А и в правду, за нее все взрослые решили. Что сказать, что сделать, чтобы не было беды, чтобы родители не краснели и директора школы с должности не сняли. Но больше всего Дашка боялась, что стройку храма и вовсе прикроют из-за нее. Потому и пообещала в храм не ходить. А как честный и совестливый человек слово свое держала, хоть и рвалась душа к Дому Божьему.

Ну раз сейчас взрослая наставница считает, что правды ради нарушить слово можно, так тому и быть.

Сколько раз и сама Евдокия нарушала свои обеты, один Бог знает! Жизнь прожить – не поле перейти. Сколько раз упадешь, столько и вставай. Нет сил идти – ползком двигай. Бог без меры креста не даст. А человеческая ноша – всегда по силам…

***

В день, когда за монашками приехали чекисты Тергуботдела, Евдокия задержалась у свекров. Обсуждали последние новости. Из соседней станицы передавали, что лютует Красный обоз, забирают у единоличников последнее зерно, что отложили на семена.

Пили чай со старшей из странниц, когда у ворот просигналил клаксон, и засов калитки затрещал от ударов сапог. Карп Лонгинович, перекрестившись, пошел отпирать. Мать Досифея вдруг резко поднялась и поманила Евдокию за собой, в сторону двери, выходившей на задний двор.

До кельи монашек через весь огород бежали во всю мочь. Евдокия удивлялась резвости старицы, сама еле поспешала и запыхалась. Сестры, видимо, услышав шум, вышли из хаты и удивленно смотрели на несущихся навстречу женщин.

Мать Досифея шепнула что-то монахиням и скользнула в проем землянки. Евдокия только пожала плечами, – мол, сама ничего не знаю.

Вернулась старица с небольшим свертком, который тут же вложила в руки Евдокии.

– Сбереги, Богом прошу. А теперь иди к своим.

Евдокия спрятала сверток в подоле и поспешила к дому. Оттуда уже доносились тяжелые звуки обыска, крики, визги скотины.

Чекисты шарили в лабазе и курятнике, птица разбежалась по двору и в испуге металась между стенами построек и ногами людей. Евдокия подошла к свекрови, растерянно наблюдавшей за бесчинством, и спросила:

– Сызнова за излишками прибыли?

– Кабы так. Монашек ищут, вот что.

Евдокия похолодела. В доме что-то грохнуло, зазвенело разбитое стекло. На пороге показался Карп Лонгинович, бледный, с испариной на лбу. Евдокия испугалась, что его вот-вот хватит удар, и побежала навстречу, подставляя плечо.

Следом из дома вышел чекист, а за ним… Миколка!

– Здесь они, говорю вам, больше негде им быть, – обратился зампредстансовета к оперативникам. – Пошукайте в огороде.

Чекисты вышли из сарая и направились вглубь усадьбы по тропинке, по которой давеча бежали Евдокия с матерью Досифеей.

Старший из отряда остался у дома вместе с Миколой и только тут заметил Евдокию:

– Кто такая? Монашка ряженая?

Страх сковал гортань, и Евдокия не смогла произнести ни слова.

– Тю, та это Дунька, невестка Федцовская, – пояснил начальству Микола.

– С монашками якшаешься?

– Нет, как можно, – с трудом вымолвила Евдокия и с тоской посмотрела на Миколу, не сдаст ли.

Но Микола пропустил всё сквозь пальцы. В это время на тропинке показались монахини. Их вели, будто самых последних душегубов, пиная и охаживая прикладами спины. Евдокия зажала рот руками, чтобы не закричать.

С шумом развевалась на ветру намётка матери Досифеи, хлестала по лицу конвоира. Тот, отмахнувшись пару раз, схватил накидку и сорвал со старицы. Снежные пряди рассыпались по плечам. Странница неловко попыталась собрать их в косу, да не успела, получив удар кулаком под дых.

– Ах ты, контра недобитая! – гаркнул чекист и злобно зыркнул на Евдокию.

Та стояла, не в силах шелохнуться. Монахинь затолкали в фургон, как скотину. Хлопнула дверь, взревел мотор, завизжали колеса, загребая талую грязь с обочины.

Вот уже и скрылся за углом черный воронок, а Евдокия все стояла, не в силах отпустить беду. Потом нащупала в подоле сверток, поспешила домой. Уже ночью, уложив детей, при свете лучины развернула наследство матери Досифеи: Псалтирь старая, еще дореволюционного издания, с потрепанными пожелтевшими краями; синодик с именами на помин; листочки с молитвами, от руки переписанными. Святые слова!

«Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго!»

Как представила себе, что Христовых невест будут пытать в казематах, порочить их девственные тела, заставлять идолам поклоняться языческим, жилами бить да колесовать, оборвалось у нее сердце.

Проведя ночь без сна, решилась Евдокия съездить с передачей к узникам. Собрала носки теплые, рукавицы, платки, фруктов сушеных и орехов немного. Упросила свекра снарядить повозку в райцентр.

Пока старшие на ярмарке дела решали, сама добралась пешком до тюрьмы. Внутрь ограды не пустили – свиданий с «политическими» не полагалось. Нехотя взяли узелок.

Спустя неделю Евдокия вновь приехала к узилищу с передачей, да в этот раз караульные попались суровые.

– Нету арестантов больше, по этапу пошли! Марш отсель, а то следом пойдешь, – гоготали красноармейцы на проходной.

И страшно стало Евдокии – а вдруг и впрямь заберут? С кем же дети тогда останутся? Страх иудейский вкрался в душу, поспешила она домой. Принялась следы заметать: решила спалить на заднем дворе всё, что осталось от монахинь. Да в последний миг не поднялась рука.

Прослезилась Евдокия, перекрестилась да схоронила наследство на дне рундука. С глаз долой – из сердца вон!

Глава 4.

Дом отца Софрония стоял на отшибе, рядом с пустырем, на котором возводили новый храм. Улица Крайняя – и дом крайний, огородом спускавшийся к оврагу, Волчьему байраку. Почему такое название – Дашка не знала. Возможно, раньше там и водились волки. Но сейчас в камышах скрывались только шакалы. Как-то раз довелось Дашке услышать их ночные крики. Будто младенец разрывается от боли и голода в одинокой вязкой тьме, аж кровь стынет в жилах!

Улица Крайняя была глухим местом. Половина домов пустовала, многие превратились в руины, поросли полынью и осотом. Саманные стены долго не живут без человека. Не протопил пару зим – стены отсырели, повело штукатурку. Окна разбили хулиганы – снег наметает внутрь, талая вода точит полы. Оседает, осыпается хата. Уезжает из села молодежь в город на заработки, стареет станица…

Отец Софроний был бессемейный. Проживал в летней кухне, а хату переделал под молельный дом. Из деревянных ширм сколотил небольшой алтарь, старинные, еще с довоенных времен сохранившиеся образа развесил по белёным стенам, по центру на складном суконном аналое выставил икону Покрова Пресвятой Богородицы. Рядом на треноге – поднос с песком, в который ставили свечки за здравие. Справа от алтаря на небольшом коробе – пюпитр для богослужебных книг, клирос бабы Дуси.

Община Покровки была хоть и небольшая, но дружная. Под Рождество привезли из райцентра пушистую голубую ель, украсили самодельной восьмиконечной звездой из фольги и бумажными ангелочками. Клавдия Ивановна принесла картонный вертеп. Дашка всплеснула руками – коленопреклоненные фигурки Богородицы и Иосифа Обручника возле яслей с Младенцем. Рядом – овечки и пастушки. Все аккуратно вырезано и раскрашено яркой гуашью.

Это была первая служба, выстоянная Дашкой от начального возгласа и до отпуста. Хоть посещение храма ей и вменяли как регулярную привычку, Дашка только пару раз заглядывала в молельный дом и то лишь в притвор. Провожая бабу Дусю с ношей на помин, заносила кулек или забегала попить святой воды, возвращаясь со стройки.

Все было чудно и диковинно в это вечер! Туманный полумрак, отсветы свечей, тихое пение старушек-певчих, пряный аромат кадильницы.

Ближе к полуночи в храме собралось немало народу. Дашка удивилась – она считала, что Покровский приход насчитывает лишь два десятка местных старушек. А тут столько молодых лиц, ровесники ее родителей и даже дети! Ребятня уселась на пол вокруг елки и завороженно следила за пляской огоньков.

Пока Дашка бесцеремонно рассматривала пришедших, сама оказалось объектом пристального внимания. Высокий темноволосый парень, стоящий рядом с Клавдией Ивановной, уставился на Дашку с вызовом.

Дашка попыталась сделать строгое лицо, но едва не рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Стоявшая сзади старушка одернула Дашку за куртку:

– Тише вам, молодежь! В Дом Божий пришли, не на гляделки!

Дашка залилась краской, опустила глаза, попыталась сосредоточиться на службе. Не понимая церковно-славянского, улавливала суть интуитивно.

И вот запели так чисто, так прозрачно: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…»

На третий повтор тропаря Дашка уже выучила текст и мелодию и про себя подпевала. Вот бы и ей так петь для Бога!

В Дашкиной семье народ был голосистый. В самодеятельности участвовали, на демонстрациях выступали. Дед в бытность председателя колхоза одним рыком мог усмирить тунеядцев.

Дашка тоже любила петь. В младших классах вела песенник – записывала в тетрадку слова популярных эстрадных песен, разучивала и давала семейные концерты. Немного походила в музыкальный кружок при станичном Доме культуры да подросла и забросила занятие. А сейчас желание петь возникло вновь. Но не для себя или публики. Для Него!