Полная версия

Психосоматика внутреннего конфликта

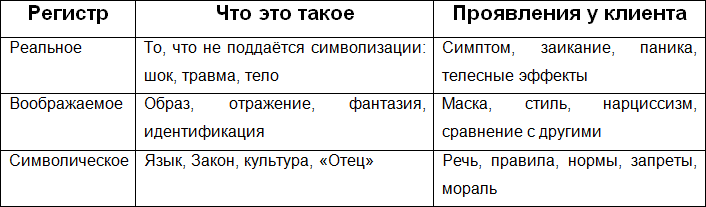

• Модель трёх регистров помогает диагностировать, где застрял клиент: в образе (воображаемое), в моральных запретах (символическое) или в телесном симптоме (реальное).

• Зеркальная стадия даёт ключ к нарциссизму, зависимости от мнения, идентичности.

• Концепт Желания Другого раскрывает семейные сценарии, выбор партнёра, чувство «я живу не свою жизнь».

Лакан – это не философия ради философии.

Это глубинная логика субъекта, который говорит телом, потому что не может сказать словами.

4.2 Три регистра Лакана: Реальное, Воображаемое, Символическое

4.2.1 Борромеев узел: как связаны три регистра

Позже Лакан объединил свои ключевые концепции в визуально-простую, но глубоко структурную модель – борромеев узел [7].

Это образ трёх переплетённых колец, которые символизируют:

• реальное,

• воображаемое,

• символическое.

Если одно кольцо разрывается – распадаются все остальные.

Это показывает: стабильность субъекта возможна только при сбалансированном взаимодействии всех трёх регистров.

4.3 Зеркальная стадия и рождение Я

Важнейшее понятие Лакана – зеркальная стадия (6–18 мес.).

Это момент, когда ребёнок впервые видит себя в зеркале и узнаёт образ, который воспринимается как «целое Я».

Но этот образ ложен и отчуждён – он всегда внешний.

И отсюда – расщепление субъекта: «Я есть Я» и одновременно «Я – тот, кого я вижу».

Это создаёт:

• базовый нарциссизм,

• идентификацию через образ,

• уязвимость перед взглядом Другого,

• постоянный поиск внешнего подтверждения.

В терапии это проявляется как:

• зависимость от мнения,

• идеализация / страх оценки,

• жизнь «напоказ», через маску [7].

4.4 Желание и Закон: Другой, которого нельзя удовлетворить

Согласно Лакану, желание человека – это всегда желание Другого.

Мы хотим того, что хочет Другой, мы хотим быть увиденными, принятыми, понятыми, признанными.

Но Другой (большой Другой – Родитель, Бог, Система, Взгляд) всегда остаётся недостижим.

И это порождает:

• неудовлетворённость – как двигатель желания,

• симптом – как искажённое «решение» этой нехватки,

• невроз – как попытку встроиться в систему Закона (отца, культуры, языка) [7].

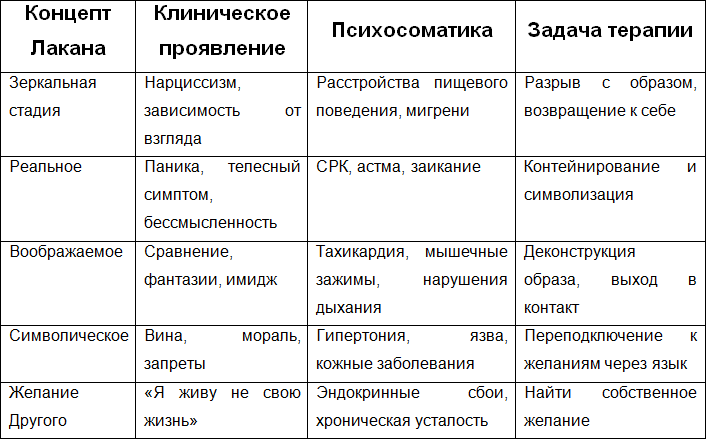

4.5 Психосоматическая перспектива по Лакану

Лакан подходил к телу не как к анатомии, а как к «знаку», через который говорит бессознательное.

Для него тело – это «письмо», которое пишет симптом, когда субъект не может выразить себя словами.

• В «реальном» – там, где невозможность сказать = тело начинает говорить: боли, паника, расстройства.

• В «символическом» – там, где Закон запрещает, тело берёт на себя запрет: язвы, гипертония, невроз.

• В «воображаемом» – тело становится образом, но не чувствуется как живое: расстройства пищевого поведения, нарушения сна и дыхания.

Лакановская соматика – это немой крик желания, вытесненного через речь, но прорвавшегося через тело.

Связь с другими главами:

• Зеркальная стадия перекликается с фаллической стадией Фрейда (глава 1), где впервые возникает Я.

• Расщепление Я → отражается в архетипе Тени и Персоны у Юнга (глава 2).

• При застревании на символическом уровне человек может рационализировать всё, как у Пиаже на стадии формальных операций (глава 3).

• Симптом у Лакана = не болезнь, а послание, зашифрованное в теле – перекрёсток с главами 7 и 8 (телесность и психосоматика).

4.6 Заключение: симптом как язык субъекта

Лакан возвращает нас к главному: человек – не единое и не цельное существо. Он – субъект, расщеплённый между образом, языком и телом.

Мы не просто реагируем – мы строимся в языке, ищем себя в образе, разрываемся между желанием и моралью.

И когда баланс нарушен – говорит тело. Это и есть симптом.

• не сбой, а послание бессознательного;

• не враг, а форма выживания в невозможной системе;

• не больной орган, а буква в письме, которое мы не можем прочитать.

1. Трёхуровневую диагностику: где застрял клиент – в реальном, воображаемом или символическом?

2. Понимание, что симптом – не то, что надо убрать, а то, что нужно услышать и перевести.

3. Ключ к работе с нарциссизмом, тревогой, зависимостью от взглядов, соматикой, чувством вины.

4. Способ работать не с исправлением, а с расшифровкой: не чинить человека, а давать место его субъективности.

Этот узел показывает: человек держится в равновесии, пока связаны:

• его образ (воображаемое),

• его язык (символическое),

• и его необъяснимое тело (реальное).

Разрывается одно – всё рассыпается.

Но именно в точке распада и начинается терапия.

Переход к главе 5: От структуры субъекта – к проявлениям личности

В первых четырёх главах мы разобрали, как формируется психика человека: через стадии тела, через символы, через когнитивные конструкции и глубинную структуру желания.

Мы увидели, что симптом – это не сбой, а логика: результат фиксации, отражение образа, выражение невозможного.

Теперь мы переходим от внутренней структуры субъекта – к тому, как эта структура проявляется вовне: в поведении, в стиле личности, в характере.

Акцентуация – это усиленная черта характера, возникшая как форма адаптации к конфликту, как защита от боли и как способ выжить в структуре желания и запрета.

Она – не патология, а отпечаток истории развития.

В следующей главе мы рассмотрим:

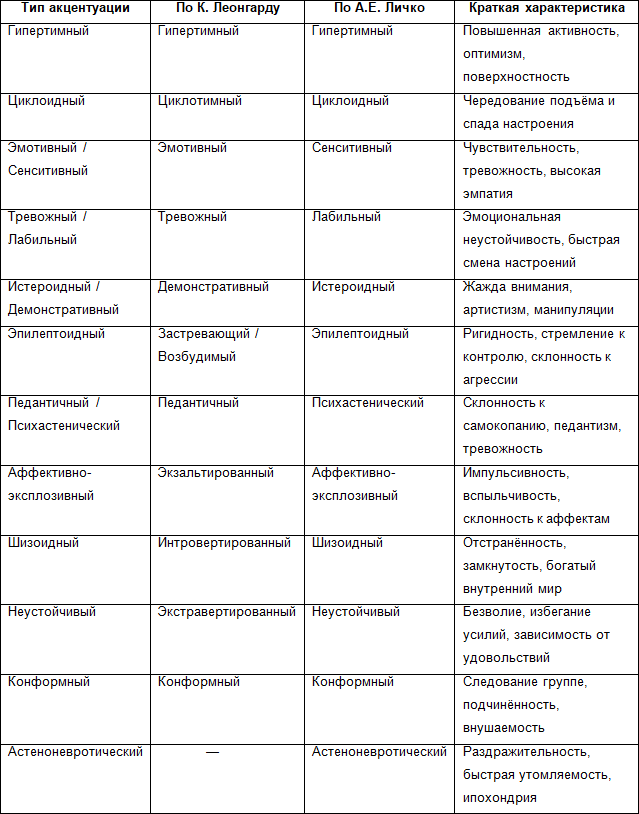

• типы акцентуаций по Леонгарду и Личко;

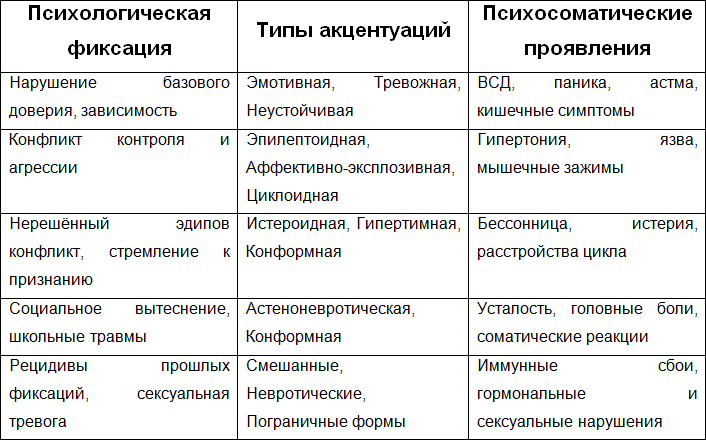

• их связь с фиксациями, стадиями, архетипами и симптомами;

• а также – как с ними работать в терапии.

Пора посмотреть на личность в действии.

Не на её глубины – а на то, как она встречает мир, защищается, выбирает и страдает.

Глава 5. Акцентуации характера (К. Леонгард / А. Е. Личко)

5.1 Расширенное введение: как формируется акцентуация личности

После того как мы рассмотрели:

• стадийное телесное развитие и фиксации (З. Фрейд),

• символическую структуру психики (К. Г. Юнг),

• когнитивную архитектонику разума (Ж. Пиаже),

• и языковое расщепление субъекта (Ж. Лакан) —

мы подошли к логическому синтезу всех этих уровней: к проявлению личности в реальном поведении – акцентуациям характера.

Каждый человек – это переплетение врождённого темперамента, жизненного опыта, культурных образов, психосексуальных и когнитивных стадий, архетипических сил и структур бессознательного.

И на этом фоне в процессе адаптации к миру выстраивается характер – стабильный, привычный стиль взаимодействия с собой, другими и реальностью.

Но когда одна черта становится не просто выраженной, а доминирующей, когда она вытесняет другие стороны личности, начинает управлять реакциями и поведением, мы говорим о акцентуации.

Акцентуация – это усиленная, крайняя, но не патологическая черта характера, которая выполняет функцию адаптационного фильтра между внутренним миром субъекта и внешней реальностью.

Она формируется в результате совпадения трёх уровней:

1. Физиологический темперамент (Павлов): сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов → определяет базовый стиль реагирования.

2. Стадийная фиксация (Фрейд, Юнг, Пиаже): где психика «застряла» в своём развитии → определяет тип внутреннего конфликта и адаптационной защиты.

3. Структурный разрыв субъекта (Лакан): как человек видит себя, как говорит, чего желает → определяет его идентичность, маски и симптом.

• не «характер» в бытовом смысле,

• и не «расстройство»,

а формат личности, сложившийся как ответ на конкретную психическую и телесную нагрузку.

Это компенсация, адаптация и в то же время – ограничение, когда личность «выучила» только один способ быть.

Акцентуация – это не заболевание, не расстройство и не патология.

Это результат психической фиксации, закрепившийся как доминирующий способ адаптации.

Акцентуация – это не «ошибка природы», а след от того, как личность пыталась выжить в условиях напряжения, травмы, давления или дефицита.

5.2 Акцентуации как результат фиксаций

Исследования показывают, что акцентуация – это результат взаимодействия нескольких уровней:

1. Тип высшей нервной деятельности (Павлов) – определяет нейрофизиологический стиль реагирования: силу, чувствительность, подвижность.

2. Стадии развития и фиксации (Фрейд) – задают точку застревания в процессе психосексуального взросления.

3. Архетипическая структура (Юнг) – придаёт образность и мифологическое напряжение характеру.

4. Когнитивная зрелость (Пиаже) – фиксирует уровень обработки опыта: от телесного до абстрактного.

5. Положение в регистре (Лакан) – отражает языковую, телесную и символическую структуру личности.

Работая с человеком, мы всегда сталкиваемся не с диагнозом и не с историей, а с характером.

С его привычками, чувствительностью, реактивностью, напряжением, склонностью к утомлению или импульсивности.

Именно акцентуация определяет, как личность воспринимает ситуацию, как защищается и как заболевает.

• Карл Леонгард предложил первую классификацию акцентуаций как выраженных, но ещё нормальных черт личности у взрослых.

• Алексей Личко развил эту систему применительно к подросткам, где характер формируется особенно активно и акцентуации выступают как диагностический и прогностический инструмент.

Таблица. Сводная таблица акцентуаций

• Если у человека слабый тип ВНД (Павлов) + фиксация на оральной стадии (Фрейд) + незакрытая материнская Архетипическая фигура (Юнг) + символическое давление со стороны Другого (Лакан) → формируется эмотивная или тревожная акцентуация.

• Если же это сильный, неуравновешенный ВНД + анально-фаллическая фиксация + архетип Героя + рационализация в формальных операциях (Пиаже) → вероятна эпилептоидная или гипертимная структура.

Психотерапевт видит клиента не как теорию, а как конкретного человека – и встречается с его масками, речью, характером, страхами и реакциями.

Акцентуация – это мост между глубиной и поверхностью, между внутренним конфликтом и внешним поведением.

Именно здесь начинает говорить повседневность:

то, как человек ведёт себя в отношениях,

что делает в стрессе,

как выбирает партнёра,

как болеет

и почему снова и снова попадает в одни и те же сценарии.

• чёткие описания акцентуаций по К. Леонгарду и А. Е. Личко;

• связь каждой акцентуации со стадией, архетипом и симптомом;

• таблицы поведения, телесных реакций и рисков;

• основание для диагностики и направления терапии.

• [9] Леонгард К. Акцентуированные личности.

• [10] Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков.

• [1], [4], [6], [7] – Фрейд, Юнг, Пиаже, Лакан.

Психоаналитическая теория развития Зигмунда Фрейда описывает пять стадий психосексуального развития.

Каждая стадия – это фокус телесной энергии (либидо) и ключевая психологическая задача, которую ребёнок должен разрешить.

Если задача решена – личность развивается гибко, адекватно, со свободным перемещением энергии.

Если задача не решена или возник травматический конфликт – происходит фиксация, и часть личности остаётся «застывшей» на этой стадии.

• Фокус: ротовая зона, сосание, кормление, контакт с матерью.

• Задача: доверие, базовая безопасность, принятие.

• Фиксация: при травме (ранний отъём, тревожная мать).

• Эмотивная – гиперчувствительность, зависимость, тревога;

• Тревожная – избегание, неуверенность, страх отвержения;

• Неустойчивая – поиск внешнего источника регуляции.

• Фокус: контроль выделений, автономия, границы.

• Задача: власть над телом, контроль, чистота, «Я сам».

• Фиксация: при жёсткой дрессировке, стыде, унижении.

• Эпилептоидная – ригидность, педантичность, контроль;

• Аффективно-эксплозивная – срывы, гнев, накопление напряжения;

• Циклоидная (как результат подавленной агрессии → качели настроения).

• Фокус: гениталии, гендерная идентичность, конкуренция.

• Задача: разрешение Эдипова/Электрова конфликта, принятие различий, развитие Я.

• Фиксация: при унижении, отвержении, насмешках, сексуализированном внимании.

• Истероидная – жажда внимания, маска, драматизация;

• Гипертимная – демонстративность, возбуждение, избегание слабости;

• Конформная – привязанность к родительскому ожиданию.

• Фокус: социальное развитие, знания, структура.

• Задача: интеграция в общество, выработка норм, мораль.

• Фиксация: при отвержении сверстниками, гиперконтроле, школьной травме.

• Конформная – зависимость от правил и мнений;

• Астеноневротическая – утомляемость, неуверенность.

• Фокус: зрелая сексуальность, целостность «Я», интеграция всех стадий.

• Задача: интимность, самость, автономия, баланс «я и другой».

• Проблемы: если предыдущие стадии не интегрированы – наступает рецидив фиксаций, разыгрываются старые паттерны.

• разные: невротические сочетания, миксы шизоидно-истероидного или тревожно-эпилептоидного поведения.

Акцентуация – это функциональный отпечаток той стадии, на которой личность остановилась и встроила в себя как норму телесно, психологически и поведенчески.

Она защищает от боли, организует поведение, но ограничивает вариативность реагирования.

Если мы знаем, где личность «застряла», мы понимаем, как она говорит, как болеет, как любит, как выбирает и как защищается.

Юнг утверждал: внутри каждого из нас живут архетипы – универсальные бессознательные образы, которые мы наследуем как «структуры души».

Они формируются вокруг экзистенциальных конфликтов, и если один из архетипов доминирует, вытесняется или деформируется, это проявляется в характере – в виде поведенческого паттерна, мотива, симптома и даже телесного зажима.

• Позитив: защита, забота, принятие.

• Негатив: удушение, всеслияние, порабощение.

• Фиксация: слияние с образом матери, отказ от автономии.

• Акцентуации:

– Эмотивная (страх потерять объект);

– Тревожная (неуверенность, гиперконтроль).

• Симптом: астма, панические атаки, навязчивости.

• Позитив: структура, мораль, границы.

• Негатив: жесткость, наказание, угроза.

• Фиксация: запрет на импульс, вина.

• Акцентуации:

– Эпилептоидная (ригидность, контроль, моральность);

– Конформная (страх выйти за рамки).

• Симптом: гипертония, кожные заболевания, тревожный ЖКТ.

• Позитив: воля, активность, преодоление.

• Негатив: нарциссизм, изоляция, борьба с уязвимостью.

• Фиксация: постоянное самоутверждение, вытеснение слабости.

• Акцентуации:

– Гипертимная (гиперактивность, избегание боли);

– Аффективно-эксплозивная (героизм через гнев).

• Симптом: мышечные зажимы, выгорание, мигрени.

• Позитив: энергия, инстинкты, подлинность.

• Негатив: вытеснение, проекция, агрессия.

• Фиксация: невозможность признать «темное».

• Акцентуации:

– Истероидная (отражение, маска, вытеснение тени в образ);

– Шизоидная (страх собственной агрессии → уход в изоляцию).

• Симптом: деперсонализация, головные боли, дерматиты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.