Полная версия

Психосоматика внутреннего конфликта

О. Подтележникова, Михаил Сараев

Психосоматика внутреннего конфликта

Введение

Что делать, когда тело говорит, но слов нет?Когда клиент приходит с симптомом – спазмом, тревогой, давлением, мигренью или странным ощущением «не здесь», – это не только медицинская проблема. Это психическая сцена, где телесное становится языком вытесненного конфликта.

Эта книга о том, как научиться этот язык читать.

Перед вами профессиональное пособие по психосоматике внутреннего конфликта. Оно создано для психологов, психотерапевтов и всех специалистов, работающих с симптомом, характером и глубинным сценарием личности.

Основанная на идеях Фрейда, Лакана, Юнга, Боулби, Пиаже, Александера, Леонгарда и других ключевых авторов, работа предлагает интегративную модель, которая объединяет:

• стадии психосексуального развития и фиксации;

• акцентуации и характерологические типы;

• типы привязанности;

• телесные симптомы и соматические мишени;

• динамику сценариев в отношениях;

• методы терапии, соотнесённые с глубинным конфликтом.

Главная цель книги – не просто описать теории, а построить работающую систему.

Такую, с помощью которой можно провести диагностику, понять симптом, выстроить маршрут терапии – и сопровождать клиента не по наитию, а по карте.

1. Это не линейный учебник

Материал выстроен по уровням, и вы можете работать с ним в режиме диагностики или в режиме углубления. Каждая глава – как самостоятельный блок, но вместе они складываются в единую клиническую систему.

2. Выбор подхода зависит от запроса:

• Если клиент приходит с телесным симптомом → начните с главы 8 (Психосоматика и конфликт), затем вернитесь к главам 2–3.

• Если вы хотите глубже понять фиксацию → начните с глав 2–4 и сверьтесь с диагностической матрицей (глава 11).

• Если работаете с парой → сразу переходите к главе 9, затем соединяйте с телесной и стадийной картой.

• Если вы в терапии и ищете свою динамику → читайте по порядку, начиная с главы 1, и используйте главы 6 и 10 для рефлексии через отношения.

3. Таблицы – это ключевые узлы системы

Каждая таблица – это не иллюстрация, а диагностическая карта, связывающая стадию → симптом → тип → защиту → терапию. Мы рекомендуем:

• использовать таблицы в виде распечаток для супервизии;

• делать из них рабочие матрицы под клиента;

• отмечать пройденные уровни фиксации и телесные реплики.

4. Ссылки на источники указаны в каждом разделе

Всё основано на классических и современных работах, с которыми можно сверяться для углубления. Полный список литературы приводится в конце пособия.

5. Это живая система

Мы рекомендуем читать с карандашом, возвращаться, соединять главы по диагонали. Книга рассчитана на то, чтобы расти вместе с вами – по мере практики и личной терапии.

Наконец – это не просто книга.

Это попытка описать психику как тело и тело как язык психики.

Чтобы помочь клиенту не только исцелиться, но встретиться с собой – там, где раньше была только боль.

→ к трансформации.

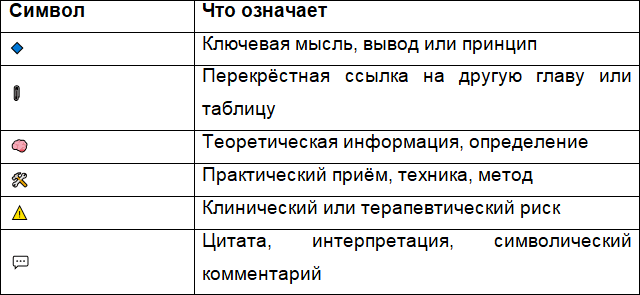

Обозначения и условные символыВ справочнике используются стандартизированные визуальные маркеры, которые помогают быстро отличать:

• тип информации (теория, поведение, тело, терапия),

• источник материала,

• перекрёстные ссылки между главами.

Условные обозначения в тексте и таблицах

Серый фон – Теоретическая / справочная информация

Светло-жёлтый – Поведенческий или клинический маркер

Светло-голубой – Связь с телесным уровнем, психосоматикой

Светло-зелёный – Терапевтические рекомендации

Светло-розовый – Архетипический / бессознательный уровень

Гл. X → Y.Z – Ссылка на главу и подраздел

Табл. X.Y – Ссылка на таблицу внутри главы

[ФИО, год] – Библиографическая ссылка на источник

Таблица стадии – Стадия → конфликт → фиксация → симптом

Таблица типологий – Акцентуации + привязанности + телесные типы

Диагностическая карта – Быстрый анализ структуры клиента

Терапевтическая схема – Пошаговый план терапии

Глава 1. Психосексуальное развитие (З. Фрейд)

1.1 Историческая справка

Теория психосексуального развития была сформулирована Зигмундом Фрейдом в качестве попытки объяснить, как либидозная энергия (сексуальная и витальная) развивается и перерабатывается в структуру личности. Фрейд утверждал, что человек проходит через пять последовательных стадий развития, и каждая из них имеет свою эрогенную зону, конфликт и задачу [1].

Зигмунд Фрейд первым заявил: «Психика формируется телом. Путь личности начинается не в мыслях – а в чувствах, желаниях и зонах тела».

Он предложил модель, где развитие человека проходит через 5 стадий, каждая из которых фокусируется на определённой части тела (эрогенной зоне) и ключевой психологической задаче.

Как работает стадийное развитие?

Каждая стадия – это как уровень в игре:

• Тело даёт стимул (например, сосать, удерживать, касаться).

• Ребёнок пробует мир через это чувство.

• Родители либо поддерживают, либо запрещают.

• Психика адаптируется – и либо растёт, либо замирает.

Если задача стадии решается удачно – человек делает шаг к зрелости.

Если возникает травма, запрет или дефицит – часть его психики «застревает» в этом этапе. Так возникает фиксация: повторяющийся сценарий, поведение, зажим, страх или телесный симптом.

Если на стадии был:

• дефицит (ребёнка не кормили, не слышали);

• контроль (наказывали за естественное);

• стыд (запрещали быть собой);

то возникает фиксация – часть психики «остаётся» на уровне этой стадии.

Например:

• При оральной фиксации – человек может всю жизнь искать мать: в партнёрах, в еде, в зависимости.

• При анальной – стремиться контролировать всех и всё.

• При фаллической – быть в вечной конкуренции, бояться унижения.

• При латентной – избегать чувств и замещать их интеллектуализмом.

• При генитальной – бояться настоящей близости и уязвимости.

• Она объясняет поведение не логикой, а бессознательной мотивацией.

• Она помогает увидеть корни симптома: что стоит за агрессией, тревогой, заеданием, сексуальной тревожностью.

• Она даёт терапевту карту развития клиента: где он «завис», что не прожито, что нужно восстановить.

• Это универсальный язык – особенно в телесной терапии, психосоматике, работе с родом, детскими травмами, привязанностями.

Мы не вырастаем сразу зрелыми. Мы двигаемся телом через стадии.

Если где-то нас не поддержали, мы там остаёмся – не физически, а внутренне.

И пока не вернёмся туда – взросление не завершится.

1.2 Основные идеи Фрейда:

• Психическое развитие начинается с тела и влечений, которые и определяют базовые черты личности.

• Каждая стадия – это и возможность, и опасность: правильное прохождение ведёт к росту, фиксация – к защите и патологии.

• Либидо (жизненная энергия) может застревать, вытесняться, сублимироваться или возвращаться в виде симптомов.

• Симптом – это переработанная форма конфликта между влечением и запретом.

1.3 Структура стадий и фиксация их проявлений:

1.4 Значение для диагностики

Понимание психосексуальной фиксации позволяет:

• видеть истоки характера и защит;

• распознать тип поведения и стиля привязанности;

• определить психосоматическую мишень, связанную с неразрешённым конфликтом;

• выстроить терапию от фиксации к зрелости, пошагово восстанавливая развитие.

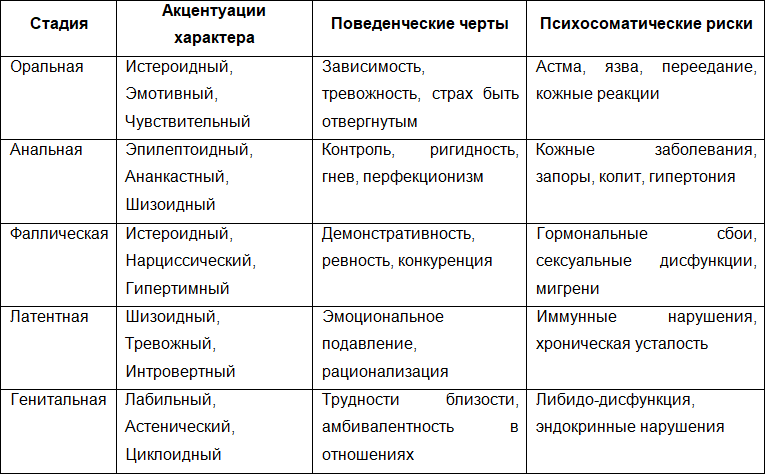

1.5 Диагностическая таблица: стадия → акцентуация → соматика

Эта таблица показывает, как фиксация на определённой стадии влияет на:

• акцентуациям характера (глава 5),

• телесным типам (глава 7),

• психосоматике (глава 8),

• терапевтическим маршрутам (глава 12).

Заключение к главе 1: Психосексуальное развитие

Теория психосексуального развития Фрейда – это не просто исторический артефакт, а живая карта взросления личности, актуальная для каждого терапевта. Она показывает, что:

1. Каждая стадия – это этап становления Я: от слияния до автономии, от потребности – к способности давать.

2. Фиксация – это не приговор, а след, который можно осознать и интегрировать.

3. Работа с фиксацией – это не исправление, а достраивание того, что не успело развиться.

4. Диагностика стадии даёт ключ к пониманию: откуда симптом, какая защита, где тело «застряло», какова эмоциональная логика.

5. Терапия строится как сопровождение клиента – назад в точку фиксации, чтобы он мог прожить и завершить этот этап.

Поэтому при любом клиническом случае мы всегда возвращаемся к вопросу: «На какой стадии клиент застрял?»

Глава 2. Архетипические стадии (К. Г. Юнг)

2.1 Теоретическая основа: архетипы и развитие

Карл Густав Юнг предложил модель развития личности, основанную не только на телесных стадиях, как у Фрейда, но и на духовно-психологической динамике через коллективное бессознательное.

В основе этой модели – архетипы: универсальные образы, живущие в каждом человеке с рождения, формирующие внутренний ландшафт психики [4].

Эти архетипы – как древние программы в психике: они активируются на разных этапах взросления, сопровождая кризисы, трансформации, идентичность и контакт с миром.

Примеры архетипов: Тень, Самость, Герой, Великая Мать, Анима, Анимус [5], [15].

2.2 Этапы индивидуации (развитие архетипов)

Юнг называл процесс взросления индивидуацией – это путь от социальной маски (Персоны) к внутреннему центру – Самости.

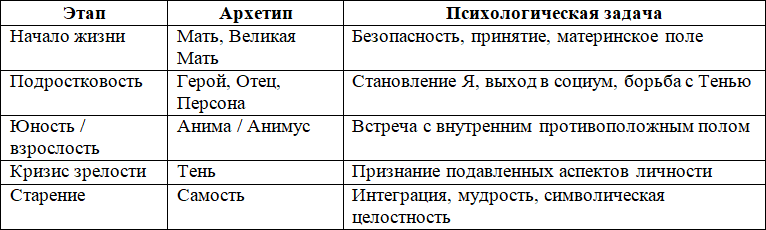

Этот путь проходит через встречи с ключевыми архетипами, которые становятся психологическими задачами:

Каждый из этих этапов может быть пройден, вытеснен или зафиксирован – как и у Фрейда, только на уровне образов и символов [4], [5].

2.3 Анима и Анимус: внутренние гендерные зеркала

Один из важнейших архетипов – это Анима (внутренняя Женщина у мужчины) и Анимус (внутренний Мужчина у женщины) [4].

• Если ребёнок прожил нарушенный контакт с родителем противоположного пола, архетип может развиться как деформированное ожидание или страх.

• Это влияет на сексуальность, романтический выбор, отвержение себя или тела.

• В терапии часто всплывает в виде проекций, например: «я ищу в партнёре то, что недополучил в себе» [15].

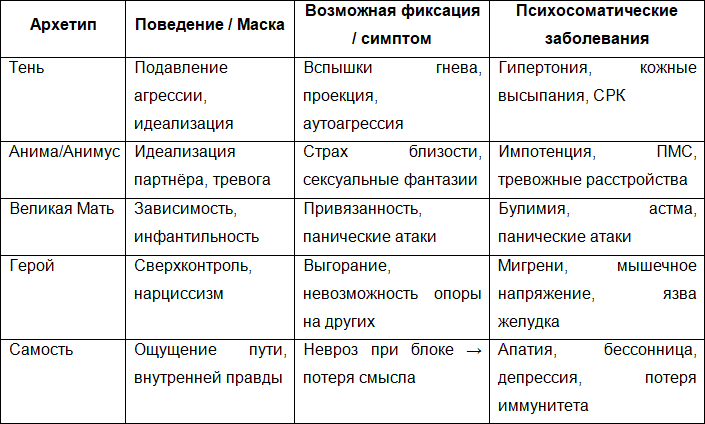

2.4 Что происходит при фиксации на архетипе

Если развитие прерывается:

• Тень может быть полностью вытеснена, и человек становится «светлым» на поверхности, но внутренне агрессивным.

• Анима превращается в «призрачный идеал» – мужчина ищет вечную «фею» и боится реальных женщин.

• Герой становится «нарциссом», неспособным на контакт и уязвимость.

• Мать превращается в Жертву или Диктатора – при слиянии или травме [4], [5], [15].

Юнгианский подход помогает:

• Понимать повторяющиеся образы в сновидениях, фантазиях, поведении.

• Видеть внутренние проекции в отношениях (например, «партнёр = отец» или «дочь = тень»).

• Понимать фазу психического роста, где клиент «завис»:

например, живёт героем, а тень вытеснена → не выносит слабости в других.

2.5 Таблица: Архетип → Поведение → Конфликт

Связь с другими главами:

• Архетипы соотносятся с психосексуальными стадиями (глава 1):

Великая Мать = оральная стадия, Герой = анальная, Анима = фаллическая.

• Поведение архетипа проявляется через акцентуации (глава 5) и маски (глава 10).

• Фиксация на архетипе может привести к соматике (например, подавленная Тень → иммунные заболевания) [3], [4].

Заключение к главе 2: Архетипические стадии

Архетипы – это не просто мифологические образы, а реальные психические силы, живущие в каждом.

Когда они не интегрированы, они начинают жить отдельно от Я, проявляясь как:

• повторяющиеся образы,

• эмоциональные сценарии,

• телесные реакции,

• симптом как язык подавленного архетипа.

Это может проявляться как вспышки гнева, кожные болезни, гипертония, СРК (синдром раздражённого кишечника) – телесный «контейнер» вытесненной агрессии.

Типичные симптомы: панические атаки, сексуальная дисфункция, тревожные расстройства, ПМС, импотенция.

Это ведёт к расстройствам пищевого поведения, астме, обессиливающим страхам.

Итог: мигрени, гипертонус мышц, язвенная болезнь как следствие постоянного внутреннего напряжения и необходимости быть «на высоте».

Это вызывает хроническую усталость, бессонницу, апатию, депрессивные состояния, нарушения иммунитета.

• в теле,

• в симптоме,

• в выборе партнёра,

• в сценарии жизни.

«Когда Тень признана – тело расслабляется.

Когда Анима принята – возникает близость.

Когда Самость включена – появляется смысл».

Основано на [4], [5], [15].

Глава 3. Когнитивное развитие (Ж. Пиаже)

3.1 Основы теории: мышление развивается поэтапно

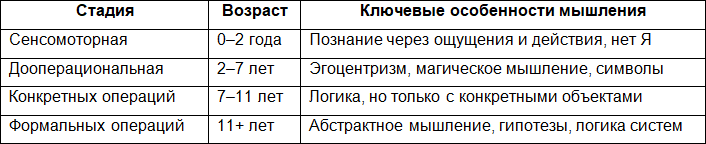

Жан Пиаже – швейцарский биолог и психолог, заложивший фундамент детской когнитивной психологии. Его теория стала революционной в XX веке, потому что впервые развитие мышления было представлено как стадийный, естественный, телесно обусловленный процесс [6].

Пиаже утверждал: «интеллект – это не сумма знаний, а способ построения реальности. Мышление развивается из действия, а не “в вакууме”».

1. Ребёнок мыслит иначе, чем взрослый, – у него своя логика, зависящая от стадии.

2. Познавательная деятельность вырастает из телесного контакта с миром: сначала действия → потом образы → затем абстракции.

3. Переход от одной стадии к следующей требует адаптации – и может быть нарушен (например, при травме, дефиците, гиперопеке).

4. Если развитие не завершено – человек может остаться в ограниченном способе мышления, не осознавая этого.

• Мы работаем не только с чувствами, но и с мыслями клиента: как он воспринимает мир, как строит причинно-следственные связи, как реагирует на неопределённость.

• Множество защит и симптомов – это не логика, а её отсутствие: магическое мышление, буквальность, рационализация.

• Фиксация на стадии Пиаже – это когнитивная незрелость, которая может замедлять терапевтический процесс, поддерживать тревожность или усиливать телесные симптомы.

Клиент с тревожным расстройством может мыслить в логике «если я плохо подумал – будет наказание» → дооперациональная стадия.

Нарциссический клиент может отказываться от чувств и «всё объяснять» – рационализировать → фиксация на формальной стадии, оторванной от тела.

А клиент с соматизацией и импульсивностью может просто не уметь осознавать свои состояния → сенсомоторная фиксация.

Понимание стадий Пиаже позволяет не просто «работать с мыслями», а увидеть, как устроен сам механизм мышления клиента и что нужно развить, чтобы он стал гибким, зрелым и свободным.

3.2 Стадии когнитивного развития

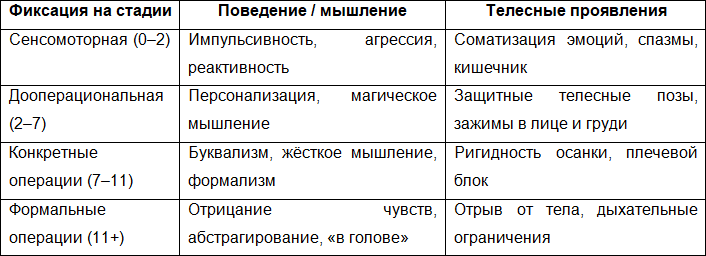

3.3 Что происходит при фиксации

Если по каким-то причинам развитие мышления застревает (из-за травмы, контроля, дефицита), формируется когнитивная фиксация – человек остаётся «мысленно» в более ранней стадии:

• На сенсомоторной – отсутствие саморефлексии, телесные реакции без осознания.

• На дооперациональной – магическое мышление, персонализация, тревожность, иррациональные страхи.

• На стадии конкретных операций – жёсткое мышление, неспособность к абстракции, привязанность к фактам, избегание метафор.

• Даже на стадии формальных операций можно «застрять» – и человек будет рационализировать всё, вытесняя чувства.

Такие фиксации встречаются у взрослых людей и часто ведут к конфликту в обучении, коммуникации, самопонимании.

3.4 Проявления в поведении и теле

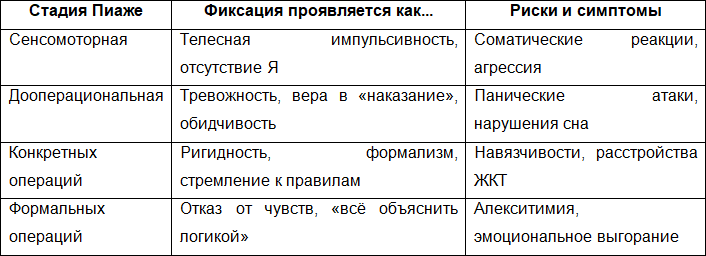

Сводная таблица: стадия → фиксация → проявление

Заключение к главе 3: Когнитивное развитие

Когнитивное развитие – не просто рост интеллекта, а строительство опоры на реальность.

Если этот рост нарушен, человек может остаться:

• в магическом страхе,

• в телесной аффективной реакции,

• в интеллектуальной броне.

Понимание стадии, на которой произошла фиксация, помогает:

• корректировать мышление,

• снижать тревожность,

• возвращать связь тела и разума,

• направлять клиента к следующему уровню зрелости – без давления, но с поддержкой.

Глава 4. Структура субъекта (Ж. Лакан)

4.1 Зачем психотерапевту Лакан

Когда терапевт начинает работать с клиентом, он часто сталкивается не только с болью, тревогой или симптомом, но и с чем-то более трудноуловимым:

• парадоксами в речи клиента;

• внутренним «раздвоением» – одно говорит, другое делает;

• симптомами, у которых как будто нет причин;

• потребностью в признании, но страхом быть увиденным.

Вот здесь и вступает в силу лакановский подход. Он позволяет понять: человек – это не только тело и характер, но и структура желания, и многое в нём формируется не напрямую, а через образ, язык и Другого [7].

Для Лакана «субъект» – это не личность, не «я» и даже не эго.

Это расщеплённое существо, которое:

• формируется через взгляд и образ (воображаемое),

• живёт в системе языка и запретов (символическое),

• постоянно сталкивается с тем, что не может быть выражено (реальное).

Именно из-за этой расщеплённости человек:

• не знает, чего он на самом деле хочет,

• испытывает внутреннюю нехватку,

• ищет подтверждение себя через другого.

Терапевт, вооружённый лакановским мышлением:

• не ищет «реальную причину» – он слушает, как говорит бессознательное;

• не «исправляет», а даёт символическое пространство для расшифровки;

• не даёт ответы, а ставит правильные вопросы.