Полная версия

AI JOLY

Бекарыс Нуржан

AI JOLY

Бекарыс Нуржан

AI JOLY

a

… проснулся от острой, резкой, звонкой боли – то ли в глазах, то ли где-то у меня в мозгу, то ли это слишком яркий луч света, предательски пробившийся сквозь слегка распахнувшиеся блэкаут-шторы, то ли что-то внутри меня словно царапало мой мозг – железом по стеклу… Я представил себе вспышку молнии на сетчатке, лезвие, как в «Андалузском псе»1, скрежет тупой иглы по виниловой пластинке – что-то такое дискомфортное, выбивающееся из привычного спектра визуальных, слуховых, осязательных, обонятельных сигналов, как звенящий запах ядовитой железы, колючий секрет, прикосновение к оголённому проводу.

«Айнура, что со мной?» – отправил я мысленно человекораспознаваемый запрос в систему мониторинга основных показателей жизнедеятельности, подключённую к общей шине нейроинтерфейса.

AI Neuro, более известный как «Айнура», – это мысленно-голосовой ассистент, интегрированный помощник, гаджет со встроенным прямо в человеческий мозг модемом для связи с тем, что когда-то называлось сетью Интернет, а теперь – полностью локализованная для моей страны, сильно устаревшая, как говорят, версия устройства Neuralink, которую, как известно, ещё в начале 21 века разработал Илон Маск. Айнура, точнее её более ранние предшественники, в качестве основного коммуникационного устройства с миром цифровой реальности заменила нам, когда мы ещё были частью глобального этого самого мира цифровых коммуникаций, смартфон, компьютер и прочие гаджеты, успешно синтезировав визуальный вывод и тактильный ввод прямой картинкой в мозг с мысленно-речевой системой.

Пожалуй, единственное значимое положительное отличие AI Neuro от её далеко ушедших вперёд зарубежных аналогов – максимальная локализация на казахский, русский, шалаказахский, алматинский и региональный русский языки, реалии и контексты, построенные по принципу большой языковой модели, единственной из реализованных компанией Яндекс ещё в двадцатых.

Итак, моя Айнура не отвечала. Как когда-то смартфоны, Айнура умеет работать как с домашним интернетом по Wi-Fi, так и с мобильной сетью, испытывая трудности только где-нибудь в слепых зонах: в подъездах, подвалах и лифтах, в больших стеклянных зданиях или маленьких отдалённых аулах, где жизнь, кажется, так и не сдвинулась с места со времён средневековья. Более того, она обладает достаточно большой встроенной памятью, своеобразным речевым кешем, маленькой LLM-моделью для формирования контекстных ответов на вопросы, которые не требуют новых внешних знаний. В частности, Айнура прекрасно может понять вопрос по самодиагностике или диагностике внутренних систем жизнедеятельности. Но сейчас моя Айнура хранила молчание.

И дело было не в качестве сети: сеть у нас барахлит часто; но в Айнуре, видимо, вышло из строя что-то механическое или отключилось питание, генерируемое и накапливаемое непосредственно от жизнедеятельности. Или сломался сам канал связи, обеспечивающий коммуникацию с мозгом и нервной системой. Тот самый link к тому самому Neuro, который дал название предшественнику Айнуры.

Я подумал, что, возможно, моё состояние вызвано механической ошибкой – поломкой аппаратного обеспечения нейротрансмиттера, отказом систем Айнуры. Но такого со мной никогда не случалось. Хотя бы на уровне подключения Айнура работала всегда и стабильно. Иногда, правда, нам и вовсе перекрывали всякую связь с внешним миром, если таковая потребность возникала у силовых структур во время кибервойн или кибертеррористических атак на наше государство… Но чтобы не работать совсем? Я даже никогда не слышал, чтобы такое случалось с кем-либо.

Как?! Как же так? – кажется, уже начал паниковать я. Неужели моё тело, мой мозг, предоставленные сами себе, смогут функционировать вот так – без какой-либо информационной поддержки, без контроля эмоций, потоотделения, животных инстинктов, фильтров запрещённого контента… Без всего, что делает мою жизнь нормальной?!

Как я вообще выйду на улицу? Ведь Айдана не пустит меня за порог, да и в лифт я не попаду и из подъезда не смогу выйти. Что же делать? Что делать?! Кажется, надо запросить Айгуль.

Ах да, без Айнуры ведь и Айгуль недоступна. Сейчас, когда уже прошло некоторое время, я понимаю, зачем я всё так детально описываю и разъясняю все реалии моей, как ни крути, но комфортной жизни, которых я лишился благодаря этому стечению обстоятельств. Ведь, вероятно, ваша реальность, жизнь тех, кто читает или слушает, – или что вы там делаете с этим контентом? – может сильно отличаться от той, что окружает меня, хотя, когда всё было хорошо, я этого даже не замечал.

Так вот, кто такие Айдана и Айгуль. Вообще, есть три столпа. Три AI-грации каждой цифровой, так сказать, айдентити. В нашей стране это – вышеупомянутая Айнура, или AI Neuro; это Айдана, или iDNA; и Айгуля – на самом деле просто бытовое название поисковой системы Google.

Итак, Айдана – это реализованная и распространённая везде система биометрической идентификации, открывающая любые двери, замки, личные кабинеты, банковские счета, позволяющая совершать транзакции, регулирующая, какому гражданину что можно, а чего – нельзя. Айдана – это такой сервер аутентификации и авторизации, gatekeeper, секьюрити на входе в клуб, обеспечивающий фейс-контроль в прямом и переносном смысле. Айдана – это также система социальных рейтингов, контролирующая передвижение социальных же классов, междугороднюю и маятниковую миграцию.

Айдана – это встроенная в твой нейромодуль система слежки за гражданами. Что уж там, разве кто-то этого не знает? Айдана – это ключ, твой пропуск на работу, паркинг торгового центра, в аэропорт или на вокзал, недреманное око, отслеживающее все твои перемещения, превышение скорости движения на автомобиле и нарушение других правил дорожного движения. Твой айдишник, причём айдишник в том числе в системе штрафов и поощрений. В основном, конечно, штрафов, ведь государству и разработчикам системы нужно зарабатывать, чтобы содержать эту систему. И себя, конечно же.

Ну и наконец, Айгуля, то есть Google, старый добрый бесконечный Google. Казахстан давно договорился с цивилизованным миром, с так называемой Большой тридцаткой о том, что интернет будет жёстко цензурироваться, и будут цензурироваться все попытки внешнего доступа к нему, потому что внутри страны весь контент государство было способно контролировать само по себе. Так вот, весь внешний контент должен был быть цензурирован, чтобы, не дай Маск, граждане Казахстана не получали вредоносную для себя информацию из внешних источников. Поэтому правительство Казахстана в 2030 году, после так называемого «Большого интернет-раскола», заключило с осколками этого самого мирового интернета в лице компании Alphabet соглашение о доступе к её сервисам. В соглашении этом было два секретных приложения, очень простых по своей сути: «белый» список интернет-ресурсов (сайтов, приложений и сетей) и, соответственно, список «чёрный». Что конкретно и в каких формулировках входит в «чёрный» список никто не знает, но вот благодаря «белому» списку мы всё так же можем гуглить, смотреть на YouTube длинные и безопасные ролики про котиков, короткие – о чём угодно, пользоваться (почти без ограничений) электронной почтой Google (если она кому-то ещё бывает когда-нибудь нужна), общаться (впрочем, не на все темы – тут цензура пошла глубже, чем обычно) с гугловским искусственным интеллектом, по сути, встроенным в Айнуру. Ну и, в принципе, всё. Старина Google не сильно изменился за последние лет двадцать.

Я попробовал открыть окно. Оказалось, что повернуть механизм и выдернуть окно из рамы немножко сложнее, чем использовать стандартную голосовую команду, которая теперь мне (по известным причинам) была недоступна. В этот самый момент вместе с упавшим окном в мою комнату ворвались, словно буря, словно волны, заряженные какофонией, звуки города, разнообразные хаотические шумы, словно бы многократно усиленные… Или же, нет, наоборот, именно сейчас я их слышал в том виде, в котором они существовали в природе, а мой нейротрансмиттер их, наоборот, заглушал. Неужели нечто подобное происходило и с моим зрением, и сейчас я видел мир в более правдоподобной гамме? Превозмогая словно дувший ветром из окна голос улицы, я взглянул на город. И город поразил меня: тысяча искр, бликов, тысячи отражающихся с каждой поверхности белоснежных пятен, каждое из которых способно было выколоть тебе глаз, если ты смотрел на него чуть дольше мгновения. Никогда ещё я не видел его лицо таким ярким, выпуклым, остроугольным.

Я задумался. Не может же быть такого, что Айнура приглушает мир для меня? Наверное, скорее наоборот, потеря связи с нейропроцессором вызвала это неприятное, болезненное, колкое обострение чувств. Может, это просто непривычка? Может быть, это как будто бы ты просто после светлой комнаты резко заходишь в тёмную и на твоей сетчатке остаётся…

Я вышел на улицу. Айдана не впустила меня в кабину лифта, но я смог воспользоваться лестницей. Подумал, что если надо будет вернуться, то я проделаю обратное упражнение. Если Айдана впустит меня через вход на лестницу…

Оказавшись на улице, я ощутил, что наплыв яркости, свалившейся в моё окно, предстаёт передо мной в ещё больших масштабах. Будто бы я оказался в мире на ещё одно измерение больше, где всё вокруг предстало передо мной глубже, сочнее, наполненнее. Цвета, резкие запахи, стрекот автомобильных моторов. Несмолкающий гул уличного движения. Я как будто бы и не видел ничего подобного раньше, точнее, всё было таким же, как и всегда, но именно таким я его никогда не замечал. Помню, в детстве нам показывали старую рекламу нейралинка: надевая его (в ранних версиях его нужно было надевать снаружи), ты словно бы погружался в компьютерную игру с реальностью лучше нашей. Но в той реальности с нейралинком мир должен был становиться ярче, детальнее, лучше, а в нашей – всё наоборот. Получается, что он… серее, приглушеннее. Здесь явно что-то не так с моим нейралинком. Или со мной?

***

Моя профессия – писатель. Вернее, так: я стал писателем после того, как не смог реализовать себя в том, что считал делом своей жизни. Мой отец был лингвистом. Он многое сделал для развития науки о казахском языке и посвятил свою жизнь его популяризации, как и многие патриоты-националисты, интеллигентные казахи, до большого информационного коллапса.

Он считал трагедией то, что нация фактически колонизирована через язык и что свобода воли народа ограничена тем, как он использует свой язык. Когда бигтехи фактически оцифровали любые коммуникации, будь то голос, текст, поисковый запрос, генерация изображения или видео, мы остались в той половине мира, где фактически окопались русскоязычные модели, где передавать команды машинному интерфейсу, а затем и думать при его участии пришлось только на том языке, на котором говорит большинство из четырёхсотмиллионного населения региона.

Конечно, английский во всех интерфейсах как язык настройки всё ещё доступен, но он не так хорош и не так популярен. Что до казахского языка, то он так и не стал полноценным цифровым языком ещё тогда, когда мы все пользовались смартфонами, а интернет был плоским интерфейсом с элементами взаимодействия в виде кнопочек. Даже тогда, в такой простой, прямо переводящейся форме, казахоязычными интерфейсами в локальных приложениях вроде Kaspi никто не пользовался, а их декоративная роль быстро утратила своё функциональное значение, – и мы остались фактически наедине с русскоязычным бытием, которое, как известно, определяет сознание.

Мой отец всю жизнь боролся за иной, наш собственный путь развития цифровых маленьких языков, таких как, например, бахаса и иврит, сделавших значительные успехи в собственной цифровизации. Но мой отец был всего лишь лингвистом и, признавая важность развития собственных больших языковых моделей и их практического применения, плохо разбирался в искусственном интеллекте и том, как его использовать для обозначенных им задач, поэтому он вырастил меня, воспитал и обеспечил мне образование разработчика цифровых интерфейсов, специалиста по нейробототехнике, то есть профессионала с гораздо большим практическим применением лингвистики в её современной форме. Однако и я не смог сопротивляться всеобщему проникновению русского языка непосредственно к нам в мозг, и теперь мы имеем то, что мы называем Айнурами, Айданами и Айгулями.

И тогда мне осталось только одно: заняться популяризацией обречённого на вымирание. Я стал писать про Казахстан, его историю. Наивные романтические романы о временах и людях силы, когда язык и культура были на подъёме. Тема, которая когда-то была популярна, впрочем, в довольно узких кругах.

В узких кругах вертелись любители средневековой экзотики, казахского рыцарства, которого никогда не существовало, благородного самурайства с собственным степным кодексом чести. Всех этих батыров, которые в живописных стальных доспехах побеждали многотысячные армии всех этих джунгар и китайцев с пушками. Я писал о народе, возглавляемом благородными мужами, мудрыми, справедливыми, биями.

Мой собственный национализм давно утратил ориентацию в пространстве категорий добра и зла. «Nietzsche Духом» – так меня звали в Телеграме – провозглашал во мне героев и героику весьма спорного и довольно малозначительного содержания, зато энергичную и весьма радикально настроенную против колониальности. Словно сотканный из ткани эксцентрики, я отрицал почти всю историю Казахстана в том, что касается чингизидской династии, их централизованной власти и ключевых событий типа присоединения к Царской России. Для меня Абулхаир и его последователи предали нацию и быстро смешались с великорусской доктриной, а непосредственно институт ханской, то есть чингизидской власти, превратился в такую же систему угнетения моего народа, как самодержавие (впрочем, особого противоречия между этими понятиями я не нахожу и поныне, ведь русское самодержавие de jure наследует золотоордынской концепции ханствования-княжения и сюзерено-вассальным взаимоотношениям участников). Авторитет и легитимность казахский ханов начиная с Абылая я отрицал; притязания Кенесары на ханство над всеми казахами считал незаконными (что не мешало мне при случае просить вернуть его голову); выросшую из ага-султанства и прокси-ханствования (или прокси-царствования) казахскую интеллигенцию в лице Абая, Шакарима, Чокана Валиханова и Алихана Букейханова я тоже ни в тиын ни ставил.

Таким образом, моя собственная деконструкция истории нации представляла собой огромную дыру в центре Центральной Азии, место ядра цивилизации, которую заполняло полудикое население с тенгрианским мировоззрением, номадическим образом жизни и весьма ограниченным объёмом кодифицированной культуры. Такие ценности моего народа, за которые я привык держаться, как, например, шежiре, генеалогия казахских племён и родов, быстро теряли смысл, оказываясь лишь частью мощного этногенеза монгольского суперэтноса (всех этих джелаиров-жалаиров, дуглатов-дулатов, не говоря уже о кипчаках, найманах, кереях-кереитах и прочих2), к которому я себя, как и почти любой казахский националист, естественно, не причислял.

Вообще, это обычное для таких, как я, пренебрежительное отношение к близлежащим братским народам, на котором в наших умах и строилась большая часть интуитивной доктрины величия казахской нации, со временем не выдерживало критики. Шахристаны Бухары, утопавшие в золоте согдийских закатов, а также величественный мрамор тимуридских мавзолеев Самарканда, когда я в молодости путешествовал по Узбекистану с его отличными дорогами, стабильной мобильной связью и чистыми придорожными туалетами, несколько поколебали мою уверенность в превосходстве моей нации над теми, кого в 17–18 веках так часто били мои героические предки. А успехи кыргызских революций, IT-предпринимателей, инфраструктуры туризма и даже боксёров-любителей после очередной блёклой для Казахстана олимпиады вызывали зависть и обострение конфронтации с кыргызами в популярных тогда социальных сетях.

Что же касается языка, с ним у меня всё было примерно так же. Государство пропагандировало развитие собственных LLM на государственном языке. Инвестировались большие деньги, писались концепции, программы, дорожные карты, организовывались проекты государственно-частного партнёрства, даже собирались данные из библиотек, архивов, записи телефонных разговоров, кол-центров, выделялись гранты, привлекались инвестиции, декларировалась какая-то готовность каких-то моделей, на цифровых выставках показывались красивые цифры с высоким уровнем распознавания, попадания в контекст, скорости и качества ответа и его правдоподобности.

Заявлялся (а потом несколько раз утверждался и даже реализовывался) полный цифровой суверенитет в части языка, искусственного интеллекта, его генеративного направления и так далее. Депутаты Мажилиса вменяли МИДу задачу создания пантюркистского искусственного интеллекта, пантюркистских же общеязыковых моделей, межгосударственных комиссий по, например, созданию контента для казахо-узбекоговорящих жителей юга страны. На моей памяти было даже проведено несколько нового формата цифровых тусовок, столь любимых в нашей стране. На одной из них, я даже запомнил, была такая интересная презентация с веточками дерева казахского языка, и между стандартной алматинской и западной цифровыми методами была подсчитана разница в порядка двенадцати, по-моему, процентов по общей частоте использования слов.

Не забывали и про так называемый «шалаказахский» язык русскоязычных казахов, сильно перемешанный с русским, и утверждалось даже, что голосовой робот способен общаться свободно с русскоязычными пользователями. В результате чего даже появилась серия новых версий о том, что такой шалаказахский чат-бот лучше говорит на русском, чем на казахском, причём настолько, что даже лучше, чем яндексовская Алиса, которая, кстати, так и не заговорила на казахском, несмотря на все обещания разработчиков. Что самое ужасное, и я во всём этом принимал наинепосредственнейшее участие.

Пока весь технологический мир совершал свои первые прорывы в области коммуникаций между натуральным мозгом и внешними информационными системами и строил первые нейралинки, мы продолжали всё глубже и глубже погружаться в потёмки языковых моделей. На территории EXPO в Астане открыли новый акселератор искусственного интеллекта, который назвали AI Dala, и всевозможные казаховеды, айтишники, бигдатеры, питонщики-эскуэльщики, стартаперы по природе и стартаперы по духу, грантхантеры, госушники из минцифры, мининфы, минкульта, представители университетов, Microsoft, Yandex, Huawei и прочие сильно заигрывающие с правительством вендоры, интеграторы и прочие джентльмены цифровой удачи разместили там свои стенды, песочницы, лаборатории, серверы, посадили своих людей, наклеили красивые таблички и начали строить Великий Суверенный Казахский AI. В качестве своей первой резолюции этот импровизированный птичий базар принял, впрочем, достаточно негласно, правило говорить в стенах акселератора на казахском языке.

Увы, эта история далеко не пошла, потому что странным образом напомнила постройку Вавилонской башни. Парадоксально, но говорившие на одном языке вообще не понимали друг друга. Среди них был и я и очень стеснялся своего уровня казахского. Он был для меня родным, но совсем не разговорным. И уж точно не письменным: писал свои псевдоисторические романы я на всё том же русском языке, на котором мыслил.

Даже я во всём этом разноголосии терминов, копипастов с чужих научных работ, переводов статей с Хабра понимал, что на казахском невозможно ни вести научные разработки, ни строить какой-либо программный продукт. Русский язык, такой толерантный к заимствованиям, прекрасно оперейтил и экзекьютил все эти скрамы, стендапы, синки, митапы, деврелов и прочий стартаперский и айтишный стафф, но казахскому и казахоязычным специалистам, вернее, тем, кто хотел казаться казахоязычным, вести на казахском разработку, документацию, деловую переписку, чатики в Телеграме и Slack’е чисто практически было просто невозможно. У нас даже не было единого казахского алфавита. Красивые презентации на латинице, с живописными буквами «q» как «қ» и множеством разнородных диакритических знаков, кажется, были единственным украшением этого тюркского вертепа. Если бы в будущем клишированные инопланетяне прилетели бы на Землю и обнаружили посреди степи груды разбитого стекла, а под ними – архивные залежи древнеказахской письменности, они бы в жизни не расшифровали все эти акуты, умляуты, циркумфлексы и грависы – полуклинопись-полулатиницу. Соответственно, никакой всеказахской LLM построить не удалось, да и особо не надо было. Ведь к тому времени Илон Маск уже нашёл то, что впоследствии сделало невозможное: нейралинк стал истинным убийцей айфона и смартфона как класса коммуникационных гаджетов вообще.

К тому времени мы с другом начали писать свои первые совместные книги. Будучи такими левоопределительными promising young qazaq nationalist writers (кстати, тогда слово nationalist уже перестало иметь для меня какие-либо негативные коннотации (ввиду войны в Украине и последующих событий), мы пытались спекулировать на всё тех же модных тенденциях с привкусом кью-попа, запахом степной полыни и звуками свободно льющейся казахской речи. Правда, сами носителями этой речи мы не были, и все наши экзерсисы в сочинении «великих казахских романов» так и не обрели золотовековых венков классической казахской литературы, так и не рождённой ни к тому времени, ни когда-либо ещё.

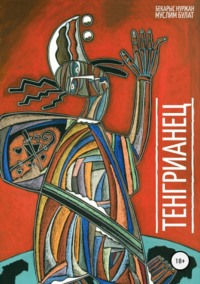

Мы искали свою правду, национальную идентичность то в культурном коде тюрок с их тенгрианской верой, в существовании которой когда бы то ни было сомневались не меньше, чем наши собственные персонажи, то в особой каноничности локального ханафизма с большим перекосом в урф, то есть главенство местного обычая в вопросах, где исламом не предписывалось никаких обязательных правил. Этот особый путь мы пытались выразить в книгах через образы героев, свободолюбивых, как степные беркуты, но хитрых, ловких и находчивых, как средневековые торговцы, обитатели узких городских пространств. Тюрков мы рассматривали как единое целое, смешивая такие разные черты кочевых казахов, осёдлых узбеков и, например, татар и уйгур в бирюзово-изумрудную многогранность народов региона.

Нас очаровывало загадочное, почти шифрованное куфическое письмо – эта бесконечная QR-кодировка, обволакивающая именами Всевышнего лучшие образчики воистину космической центральноазиатской архитектуры. Даже написали рассказ под названием «Печать Иблиса», где QR-код представал в виде шифрованной арабской вязи на языке Нечистого. Нас восхищал и интересовал Амир Тимур, градостроитель Мавераннахра и Хорасана, великий популяризатор исламской культуры, шахматист и тактик, полудикий покровитель восточной литературы, удостоивший на двух языках, арабском и уйгурском, своим именем знаменитую карсакпайскую надпись в честь победы над своим извечным врагом Тохтамышем (хотя сам говорил на простонародном чагатайском), великий тюркский созидатель в противовес монгольским разрушителям; кочевник, воин и горожанин; разбойник, государь и законовед; монгол, тюрок и перс; тенгрианец, мусульманин и суфий; последователь шариата, практик тариката и искатель хакиката; мевлеви, ясави и накшбанд3.

Суфизм и суфийские ордена с их загадочными обрядами, духовной генеалогией от учителя к ученику (сильсиля), мистическим опытом и бесконечной любовью к недостижимому абсолюту завораживали нас, словно пресловутые кружащиеся дервиши. Несколько нелепые танцы прыгающих взрослых бородатых мужчин, вводящие в транс зикры (произнесение молитвенных формул имён Бога), мистическая суфийская музыка, притчи, поэзия. Язык абсолютной духовности, недостижимой ещё и потому, что мы его не понимали. Словно явленная свыше книга истин и заклинаний, универсальный ответ на наш собственный лингвистический коллапс.

Судите сами, наш атрофированный казахский язык, практический утративший свою духовную содержательность, наша потрёпанная национальная идея, практически полное засилье русского языка, евразийской (пророссийской) экономической доктрины, статус всё менее развивающейся страны третьего мира, поляризирующейся от миров с куда более развитыми культурными идентичностями, общечеловеческими ценностями, достижениями цивилизации, уровнем жизни и другими материальными и нематериальными благами – всё это мы невольно противопоставляли как исламу в целом, доступному третьему пути, так и сияющему суфизму, органично заполнявшему весь духовный вакуум в разверстых душах и молодых лёгких всё ещё многообещающих казахских писателей.