Полная версия

Метафоры, образы, символы. Из истории культуры и языка

Сады и огороды в городской черте Христианополиса служат для «пользы и удовольствия», а именно: «для наставления ума» путем изучения флоры; для получения лекарственных средств; наконец, сады радуют горожан своим ароматом и «стройным пением птиц» [Andreä, 1619, p. 201; Kortmann, 2007, S. 148–149].

У Вераса в стране севарамбов всюду «вода, тень, цветы и зелень» [Верас, 1971, с. 390]. В романе Морелли «Базилиада» (1753) описано утопическое аграрное общество. Здесь «в изобилии растут цветы, кусты, травы и редкие деревья», которые «всегда сохраняют свою свежесть», – картина истинно идиллическая [Morelly, 1753, p. 130]. Не случайно Морелли снабдил свой роман подзаголовком «Героическая поэма».

У Л.С. Мерсье в Париже будущего террасы на крышах домов засажены растениями, составляя «как бы один сплошной огромный сад; и если бы посмотреть на город с высоты какой-нибудь башни, он показался бы увенчанным цветами, плодами и зеленью» [Мерсье, 1977, с. 24]. Идеальный город К.Н. Леду «окружен садами, соперничающими со знаменитым Эдемом» [Ledoux, 1804, p. 1].

В центре главной площади Нового Иерусалима Ричарда Бразерса находится «парк, или Эдемский сад, где может гулять публика» [Brothers, 1805, p. 19]. Свой Эдем Бразерс связывает с «рекой воды жизни» (Ап. 21:1), но, как видим, в его описании он скорее похож на сад Тюильри в Париже.

Сады и оранжереи – неотъемлемая часть пространства фаланстеров и коммун у Ш. Фурье, Р. Оуэна, Т. Дезами. Главное здание этих коммун мыслится как дворец, только теперь уже дворец трудящихся. В частности, Фурье уподоблял центральное здание фаланстера дворцу Пале Рояль.

В индустриальной и урбанизированной Икарии Этьена Кабе «восхитительные сады» служат для общественных гуляний. Озеленены и тыловые стороны улиц, составляя «великолепный сад, который наполнял благоуханием воздух и очаровывал взор» [Кабе, 1948, с. 102, 122]. «Эта страна – рай», – восклицает попавший в Икарию чужеземец [там же, с. 181].

В «Счастливой колонии» Пембертона внешний (загородный) круг занят парком окружностью в три мили [Pemberton, 1854, подпись к плану города в конце книги]. Пембертон намеревался основать свою колонию в Новой Зеландии на основе общественной собственности, назвав ее «Город королевы Виктории». «Правление Ее Величества, – заявляет он, – станет тогда эпохой начала Тысячелетия, что означает совершенное и счастливое существование» [Pemberton, 1854, p. 81–82]. Тут явственно звучат мотивы нового Золотого века, который, в сущности, есть не что иное, как идиллия, обращенная в будущее.

Эти мотивы сочетаются с постмилленаристскими представлениями, согласно которым возможно менять мир к лучшему уже в его земном существовании, в результате чего и наступит тысячелетнее царство Христа, предсказанное в гл. 20 Апокалипсиса. «…Теперь, – полагает Пембертон, – люди могут помочь себе сами и достичь нравственного совершенства». Однако, в отличие от идиллии Золотого века, «это Тысячелетие будет основано на царстве труда» [Pemberton, 1854, p. 84].

Роберт Оуэн тоже не сомневался в том, что его система заложит «долговременный и прочный фундамент для тысячелетнего состояния счастья человечества. <…> Все знамения времени указывают на то, что этот славный период близок» («Лекции о рациональной системе устройства общества» (1841), XXI) [Owen, 1841, p. 163].

У Чернышевского здание фаланстера расположено «среди нив и лугов, садов и рощ». «И повсюду южные деревья и цветы; весь дом – громадный зимний сад». Труд необременителен, ведь «почти все делают за них [людей] машины»; «для всех вечная весна и лето, вечная радость» [Чернышевский, 1939, с. 277, 278, 280]. Это опять же стилистика не социального проекта, но идиллического Золотого века; недаром картина будущего показана как сновидение героини.

Чернышевский шел по стопам Фурье, который предсказывал, что уже в обозримом будущем в Варшаве зацветут апельсиновые рощи, в Петербурге созреют виноградники, вода в морях обретет вкус лимонада и на протяжении 70 тысячелетий люди будут наслаждаться счастьем, «бесконечно превышающем» все их желания («Теория четырех движений», 1808) [Фурье, 1938, с. 74, 62, 178]. В другом месте Фурье говорит о необходимости вновь разгадать «тайну утраченного счастья», знакомую «первобытному обществу» [там же, 1938, с. 103].

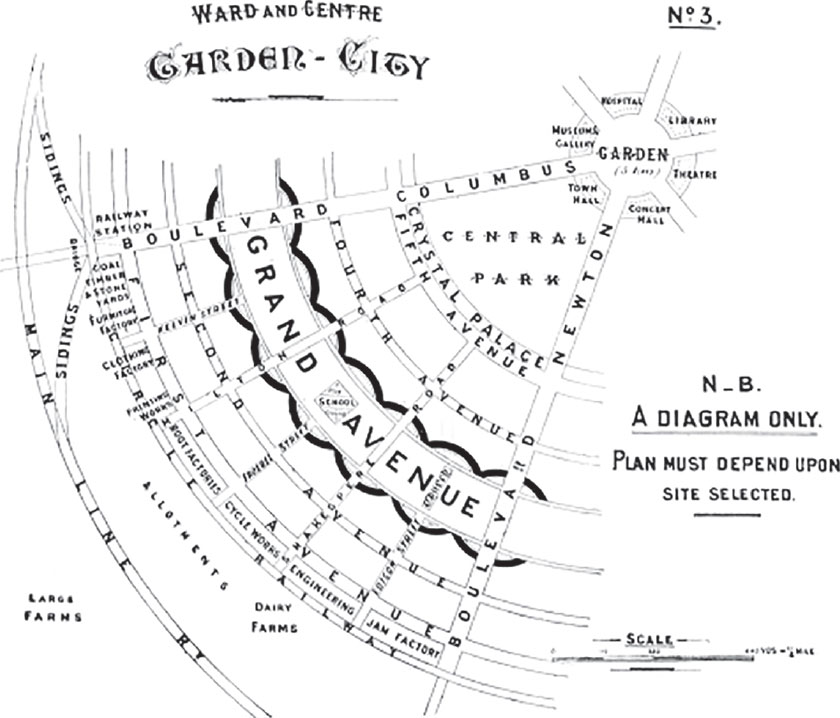

Наиболее известный из проектов города-сада, появившихся в конце XIX в., принадлежал английскому социологу Эбенизеру Говарду. Модель города будущего описана в его книге «Завтра: Мирный план реальной реформы» (1898); 2-е издание (1902) вышло под заглавием «Города-сады будущего». Город будущего мыслится как органическое сочетание городской и природной среды; его планировка – кольцевая и радиальная. Шесть широких бульваров разделяют город на шесть равных секторов. В самом центре разбит круглый сад, а вторая центральная окружность представляет собой парк, опоясанный стеклянной аркадой – «Хрустальным дворцом», который служит убежищем в непогоду [Howard, 1902, p. 22–23] (рис. 14). Этот план имеет немало общего с планом «Счастливой колонии» Пембертона. Но у Говарда уже нет ни числовой и геометрической символики, ни предсказаний Тысячелетия всеобщего счастья; его план диктуется прежде всего фунциональными соображениями.

Отсутствие садов, да и вообще какой-либо растительности, – характерная черта антиутопий. Альтернативу взбунтовавшиеся герои Замятина и Оруэлла ищут в дикой местности за Зеленой стеной («Мы») или в идиллическом ландшафте Золотой страны («1984») [Giesecke, Jacobs, 2012, p. 12].

Рис. 14. Центр и один из районов «Города-сада». Рисунок из книги Э. Говарда «Города-сады будущего» (1902)

Творец и правитель

В работах Д.В. Панченко (Панченко, 1984, 1986) предложен чрезвычайно плодотворный, как мы полагаем, подход к рассмотрению сюжетов, затронутых в этой статье. Совершенство форм, констатирует он, – важнейший конструктивный принцип утопии. Но совершенство это особого рода. «Чтобы воспринять объект в его совершенстве, необходимо занять по отношению к нему определенную позицию. Оценить стройность описанной картины может лишь наблюдатель, находящийся вовне» [Панченко, 1984, с. 101]. Социальная гармония интересует автора утопии не столько как ее обитателя, сколько как ее зодчего и творца. «Красота совершенного города может быть увидена лишь извне (и по преимуществу сверху)» [там же, с. 105].

Позиция творца проявляется, в частности, в том, что утописты обычно имеют дело с четко очерченным объектом (город, окруженный стеной; долина среди гор, остров) или объектом, концентрирующим внимание (храм, дворец) [там же, с. 107]. Если обратиться к утопии Кампанеллы, то его идеальное государство конструируется не только с позиции творца, но и с позиции правителя. Совмещение обеих ролей в одном лице приводит к предельной централизации плана Города Солнца и жизни его обитателей. Конусообразной архитектурно-топографической структуре утопического пространства соответствует пирамидальная структура правящей иерархии (1, 3, 9, 27 высших должностных лиц). На вершине помещен правитель, именуемый Солнцем, или Метафизиком, и на этом месте Кампанелла мыслит себя. По мере возрастания ценности индивидуальной свободы позиция творца и особенно – позиция правителя табуируются; отныне в полной мере они возможны лишь в антиутопии [там же, с. 105, 107–108].

Не архитектура ли Города Солнца проглядывает в облике оруэлловского «Министерства правды» (т. е. пропаганды), а также «Министерства любви» (т. е. политической полиции)? («…Исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту» [Оруэлл, 1989, с. 23].)

В советской архитектуре наиболее известный пример архитектурного сооружения, вид на который предполагается прежде всего сверху, – здание Центрального театра Красной Армии (1940): в плане это огромная пятиконечная звезда, что крайне затруднило планировку внутренних помещений театра.

Позиция творца и правителя превосходно выражена в «Законах» Платона (V, 745b–746b): «…Это срединное положение страны и города, это кругообразное расположение жилищ! Все это точно рассказ о сновидении или лепка государства и граждан из воска!» [Платон, 2007а, с. 237–238].

Аристотелю платоновский утопизм чужд. По поводу жесткой ортогональной сетки он замечает: «Правильную распланировку не следует придавать всему городу, а лишь отдельным частям и местам. Это будет хорошо в смысле безопасности и красоты» («Политика», VII, 1330b) [Аристотель, 1984, с. 610]. Здесь красота воспринимается отнюдь не с точки зрения внешнего наблюдателя, взирающего на план города сверху.

Две тысячи лет спустя так же видит идеальный город Леон Баттиста Альберти – глазами не демиурга, но обычного горожанина. Прямые дороги, по его мнению, хороши для военных целей, а улица должна быть «подобной реке, извивающейся мягким изгибом то туда, то сюда <…>; она заставит и город казаться больше, чем он есть, <…> много придаст прелести и создаст много удобств <…>. И как хорошо будет, когда при прогулке на каждом шагу постепенно будут открываться все новые стороны зданий» («Десять книг о зодчестве» (1452), IV, 5) [Альберти, 1935, с. 123].

В России проект идеального города, вызванного к жизни единоличной волей творца и правителя, ассоциируется прежде всего с Петербургом. Согласно созданному в XVIII в. «петербургскому мифу», «из хаоса был образован космос, из преисподней <…> – “парадиз”» [Топоров, 2003, с. 41]. В основе градостроительной схемы города лежит лучевая и ортогональная планировка. Отсюда, а также из «плоскостной» топографии Петербурга вытекает одна из главных характеристик невской столицы – ее обозримость, т. е. возможность увидеть огромные части города с немногих точек (В.Н. Топоров использует термин «просматриваемость»).

«В Москве, – замечает А. Герцен, – на каждой версте прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы – ничего перед этим» (очерк «Москва и Петербург», 1842) [Герцен, 1954, с. 40].

«Обозримость», «открытость», заданные при основании города, типичны именно для утопического пространства. Но характеристики эти амбивалентны. «Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид», – восклицает Пушкин во Вступлении к «Медному всаднику» (1834) [Пушкин, 1978, с. 10]. ‘Стройность’ у Пушкина чаще всего синоним ‘гармоничности’ – понятия, ключевого в его поэтике. Однако в его же более раннем стихотворении ‘стройность’ творения Петра означает скорее ‘упорядоченность’ и сопряжена с ‘неволей’ и ‘скукой’: «Дух неволи, стройный вид, / <…> Скука, холод и гранит» («Город пышный, город бедный…», 1828) [Пушкин, 1948, с. 124].

Прозрачность пространства утопииСтеклянная архитектура была тесно связана с эстетикой прозрачности. Исчезновение стен превращается в символ освобождения человека; Хрустальный дворец с его дематериализованной несущей конструкцией мыслится приближением к чисто духовной субстанции [Ямпольский, 2012, с. 113, 122, 137].

В антиутопиях прозрачность архитектуры утопий оборачивается другой своей стороной – как полное исчезновение личного пространства и частной жизни. В романе Замятина «Мы» все здания и даже тротуары стеклянные, а «странные, непрозрачные обиталища древних» кажутся чем-то непостижимым. «…Среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть» [Замятин, 1988, с. 20].

В романе Оруэлла «1984» стеклянных стен нет, зато появляется телеприемник с функциями телекамеры, так что граждане и здесь «живут всегда на виду».

Эти образы антиутопий двадцатого века, в сущности, доводили до крайнего предела черты архитектурного и социального пространства классических утопий: открытость индивида внешнему наблюдению и контролю. Однако в утопиях прозрачность социума действует в обе стороны; должностные лица, как правило, и сами на виду у граждан. У Томаса Мора правители-сифогранты, хотя и живут во дворцах, обедают там вместе с прочими жителями Утопии.

В антиутопиях прозрачна жизнь граждан, но не правителей. В романе Замятина «сонм Хранителей» лишь «незримо присутствует» среди рядовых граждан, а глава Единого Государства – Благодетель – появляется в самых исключительных случаях. В романе Оруэлла жители Ангсоца, не принадлежащие к «Внутренней партии», не знают о ней почти ничего; что же касается вождя (Старшего Брата[8]), то само существование его оказывается под вопросом.

Мудрый или безумный мир?Классическая утопия серьезна и дидактична. «Утопия в принципе чужда всему комическому, так как оно предполагает какое-то несовершенство» [Шушпанов, 2002, с. 53]. Тем не менее существуют утопические сочинения, в которых серьезность трудно отделить от насмешки. Хрестоматийным примером такого сочинения служит диалог «Мудрый или безумный мир» Антона Франческо Дони (1513–1574), предшественника Кампанеллы. Этот диалог, написанный под впечатлением «Утопии» Мора, изданной по-итальянски в 1548 г., входит в книгу Дони «Миры» (1552)[9].

Утопическое общество у Дони представлено как сон, а не как реальное – хотя и неизвестно где находящееся – место. Диалог, который ведут Мудрец и Безумец, балансирует между серьезностью и гротеском.

В идеальном городе все получают поровну и «кто не трудится, тот не ест» [Donato, 2019, p. 29]. Город обнесен стеной в форме круга; в центре высокая башня «в четыре или шесть раз выше любой флорентийской» [ibid., p. 23]. В башне живут сто священников, а из сотни ее дверей лучами выходят сто улиц, так что из центра можно увидеть весь город сразу. (Тут можно вспомнить «обозримость» Петербурга как его сущностную характеристику.) Безумец, словно не замечая этого абстрактного совершенства форм, то ли наивно, то ли с иронией комментирует: «Мне нравится, что человек, прибыв в этот город, может не беспокоиться о том, что свернет не туда, а горожане – о том, чтобы показывать ему дорогу» [ibid., p. 24].

Мудрец и Безумец в диалоге нередко меняются ролями и ставят под сомнение то, что сами же одобряли. «…Думая создать мир мудрецов и прозываться мудрецом, – говорит Мудрец во вступлении к диалогу, – я сомневаюсь, не стану ли безумцем и не создам ли мир безумцев» [цит. по: Баткин, 1995, с. 378]. Идеальная градосозидающая мудрость грозит обернуться идеальным безумием. «Мечта о совершенно рациональной организации социального пространства в конечном счете фантастична, как и сама утопия», а ее «вербальные или визуальные карты <…> оказываются фантастическими пространствами» [Tally, 2014, p. 60].

Евангельск, или Город СолнцаКрайне любопытный в историко-культурном плане проект утопического поселения появился в СССР в 1920-е годы. Речь идет о Евангельске, или Городе Солнца.

Инициатором проекта был Иван Степанович Проханов (1869–1935)[10], бессменный лидер российских евангельских христиан с 1905 по 1928 г. Мировоззрение Проханова Игорь Григорьев определяет как постмилленаристское [Григорьев, 2020, с. 219]. Его также можно было бы назвать христианским оптимизмом. В автобиографии Проханов писал: «…Их [православных] религия была пессимистичная. Они проповедовали, что ни один человек не может получить спасение здесь, на Земле <…>. Лучи солнечного света, наполненные оптимизмом, должны проникать через дождевые тучи пессимизма» [Проханов, 1993, с. 130].

Уже в 1894 г. Проханов стал одним из организаторов евангелической коммуны «Вертоград» в Крыму. А в его брошюре «Евангельское христианство и социальный вопрос» (1918) заявлялось: «…Христианство <…> не только учение, но и преобразованная жизнь. Поэтому <…> евангельское движение в России должно выразиться не только в проповеди, но и создании новых форм социально-экономической жизни» [Проханов, 1918, с. 12]. В 1920-е годы Всероссийский союз евангельских христиан организовал ряд сельскохозяйственных трудовых общин, назвав их новозаветными именами Гефсимания, Вефиль (город в древнем Израиле) и т. д. [Проханов, 1993, с. 171].

В программной статье Проханова «Новая, или евангельская жизнь» (1925) описывались образцовые христианские поселения: «В новой жизни все будет построено на основе разума, т. е. на основе данных науки». «Все города, села и деревни будут тонуть в растительности»; «Жилища будут <…> украшены текстами и цветами»; «Здания будут обширны и светлы» [Проханов, 1925, с. 15, 22–23]. Наконец, «над всем селом по ночам должно гореть яркое электрическое солнце» [там же, с. 20]. Тут стоит заметить, что до революции Проханов служил инженером в петербургском филиале электрической компании Вестингауза.

Проект создания подобного поселения в Сибири поддержал секретарь Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б), сотрудник ОГПУ Евгений Тучков. По мнению современного историка, «концентрация верующих в рамках одного большого поселения представляла интерес как возможностями оперативной работы и контроля за ними, так и “очистки” от евангелистов за счет миграции в Сибирь крупных населенных пунктов европейской России» [Савин, 2009, с. 47].

В августе-сентябре 1927 г. Проханов снарядил экспедицию в Алтайский край, выбрал место для будущего поселения при слиянии рек Бия и Катунь и посадил там три кедра. Более подробно план поселения изложен в его статье «Что нам делать?», опубликованной в начале 1928 г.

Здесь говорилось об «основании “города Солнца”, или “Евангельска”, внутри Сибири». Архитектурное пространство Евангельска во многом сходно с пространством прежних утопических городов: «Устроен он будет по типу “солнца”; в центре – круглая площадь, диаметром около 2-х верст, обсаженная деревьями, среди которых будут красоваться здания: молитвенного дома, школы, больницы и т. п.; улицы будут идти по радиусам, как спицы в колесе. Из центра будет светить электрический прожектор – солнце <…>. Весь город будет тонуть в зелени садов и рощ» [Проханов, 1928б, с. 13]. Отсюда следует, что в качестве центральной вертикали Евангельска предполагался высоко размещенный прожектор; нечто подобное мы видели в проекте Виктории Д.С. Бекингема.

Здесь же Проханов, автор огромного множества духовных гимнов, поместил стихотворение «Город Солнца». Начиналось оно с упоминания о Небесном Иерусалиме:

Для вечной жизни совершенства <…>Есть город дивный в небесах.В нем Солнца нет, его светило —Сиянье Агнца, Божий лик.Далее следовало стихотворное описание Евангельска:

Но для скитальцев дебрей мира,Рассвета ищущих во мгле,Мы город Солнца, город мираПостроим людям на земле.Сиянье солнца с небосводаДневным светилом будет там;Там будет свет иного рода —Электро-солнце по ночам.…………………………………Тот город Солнца будет ясен,Как светлый храм на высоте;И будет луч его прекрасенЧудесной вестью о Христе.…………………………………Там будут улицы прямые,Как солнца яркие лучи <…>.…………………………………Тот город Солнца, город света,Всех будет к вере привлекать,И к небу – городу Завета, —Где свет без солнца, будет звать.[Проханов, 1928а]Проект обсуждался на заседании Антирелигиозной комиссии 29 апреля 1928 г. Е. Тучков считал более уместным название «Город Солнца», но принято все же было название Евангельск [Ярыгин, 2004, с. 71]. В том же году проект был ликвидирован по указанию Сталина, а Проханов уехал из СССР.

В научной литературе преобладает мнение, что вариант названия «Город Солнца» был навязан Е. Тучковым. Но, как мы видели выше, образ солнца – постоянный мотив высказываний Проханова об идеальном христианском поселении. Накануне отъезда из СССР он написал «Призыв к воскресению», адресованный зарубежным братьям по вере: «Мы знаем, что все должны держаться солнечной стороны и отдернуть завесы, и свет солнца будет сиять для нас. <…> Да сияет солнце Нового Завета <…>» [Проханов, 1993, с. 244].

Таким образом, вариант «Город Солнца», с одной стороны, шел навстречу советской идеологии (в которой утопический социализм как раз в 1920-е годы оценивался очень высоко), а с другой – соответствовал «солнечному», постмилленаристскому мировоззрению самого Проханова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Сочинение Ямбула «Острова Солнца» известно в изложении Диодора Сицилийского («Историческая библиотека», II, 55–60).

2

В латинском переводе, который цитирует Ф. Йейтс [Йейтс, 2000], говорится о маяке.

3

Филарете был старшим другом и учителем строителя Кремля Аристотеля Фьораванти. Согласно В.А. Глазычеву, первый вариант проекта Успенского собора воспроизводил одну из центрических церквей Филарете. То же относится к башням Кремля: «Достаточно прикрыть рукой шатры главных кремлевских башен, чтобы опознать в них башню Филарете» [Филарете, 1999, с. 8].

4

В трактате Леду встречаются написания Oïkema, Oikema. В русской научной литературе принята транскрипция Оикема, не учитывающая этимологию слова.

5

Название «Дом удовольствий» Леду дал проекту публичного дома для Парижа, план которого во многом повторяет план Ойкемы.

6

Комментатор Горация, живший предположительно в VII в.

7

Таинственный самородный металл, упоминаемый у Гесиода и других древних авторов.

8

Принятый у нас буквалистский перевод «Большой Брат» не слишком удачен. Идиома «big brother» означает именно «старший брат». «Отец и старший брат» – эпитеты Сталина в книге Анри Барбюса «Сталин» (1935), хорошо известной Оруэллу.

9

У Дони он носит разные названия в разных местах книги.

10

Двоюродный дед писателя Александра Проханова.