Полная версия

Метафоры, образы, символы. Из истории культуры и языка

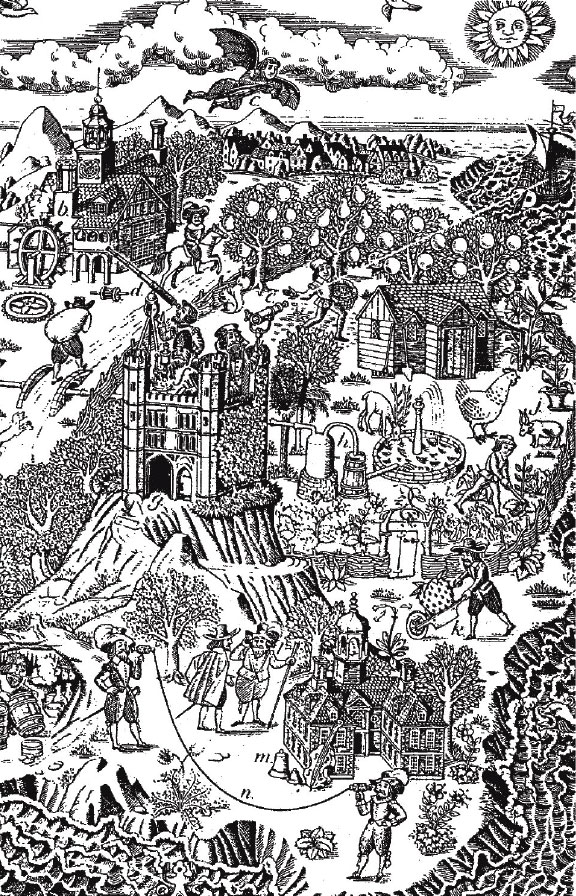

Рис. 8. Карта Утопии из 1 издания книги Т. Мора (1516). Художник Амброзий Гольбейн

Центральная вертикаль

Обычный элемент утопического города – центральная вертикаль в виде высокого храма или башни. Она, по-видимому, ведет свое происхождение от замков, соборов и ратуш как символов власти, светской либо духовной. Попутно заметим, что в Небесном Иерусалиме храма нет вовсе, «ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Ап. 21:22). 20

В самом центре Сфорцинды Филарете помещает высокую дозорную башню. Город Солнца Кампанеллы (как и столица Атлантиды Платона) построен вокруг холма; в этой пирамидальной композиции центральный храм безусловно господствует над городским пространством.

В «Новой Атлантиде» Бэкона центральной вертикали нет, зато есть «высокие башни; самые высокие из них достигают полумили, а некоторые выстроены на высоких горах; так что если прибавить еще и высоту горы, то в самой высокой из башен будет не менее трех миль» [Бэкон, 1971, с. 217].

В фаланстере Фурье по центру «высится сигнальная башня, где расположены сигнальные знаки и телеграфы для связи с соседними фалангами и рабочими, рассредоточенными по равнине» (Э. Помпери, «Изложение социальной науки, основанной Ш. Фурье», 1839) [Pompéry, 1840, p. 40]. В русской литературе принят перевод «Башня порядка» – калька с французского ‘tour d’ordre’, которая, однако, неверно передает мысль французского утописта. Упоминаемый здесь телеграф – это оптический телеграф; в одной из фантазий Фурье о будущем мире упоминается даже «вавилонская сигнальная башня» (la tour d’ordre de Babylone), передающая указания промышленным армиям в окрестностях Вавилона («Трактат о домашней и земледельческой ассоциации», 1822) [Fourier, 1822, p. 462]. Фурье воспользовался историческим наименованием Tour d’Ordre; так назывался маяк в виде массивной башни, возведенный еще римлянами в порту Булонь-сюр-Мер и обрушившийся в 1644 г. Едва ли Фурье мог знать, что его сигнальная башня имеет черты сходства с магическим «маяком», возвышавшимся над цитаделью Адоцентина.

В центре идеальной Виктории Д.С. Бекингема высится башня, увенчанная почти стометровым шпилем, притом что речь идет о городке с 10-тысячным населением [Buckingham, 1849, p. 191].

Посреди центральной площади столицы Икарии на террасе воздвигнут дворец с садом, «из центра которого выступает высокая колонна, увенчанная колоссальной статуей, господствующей над всеми зданиями» [Кабе, 1948, с. 119].

Вертикаль мыслится как средство визуального господства над окружением [Линч, 1986, с. 79]. Она подчеркивает устремленность городского пространства к центру, но может также символизировать устремленность в небо, в сферу трансцендентных ценностей. В этом последнем качестве вертикаль стала излюбленным символом авангардного революционного искусства XX в. Таков «Памятник III Интернационалу» Татлина; таков же проект Дворца Советов – центральной вертикали коммунистической Москвы, увенчанной, как в утопии Кабе, «колоссальной статуей, господствующей над всеми зданиями».

Дидактическое пространствоУтопия стремится быть рациональной. Мудрость (без которой невозможна и добродетель), знание, наука – одна из высших, а иногда и высшая ценность в утопических сочинениях. Это находит выражение не только в законах утопического общества, но и в его архитектурном пространстве. «Архитектура, понимаемая как язык, обладает способностью излагать, среди прочего, также ценности и принципы утопии» [Hamzeian, 2015, p. 10]. Пространство утопии не только символично, но и дидактично: оно служит делу воспитания граждан совершенного общества.

Как уже говорилось, в архитектурной утопии Филарете нет характерных признаков радикальной социальной утопии. Однако один его архитектурный сюжет вполне утопичен. Речь идет о сооружении, описанном в кн. 18 «Трактата об архитектуре» и обычно именуемом «Дом Добродетели и Порока». Это большая круглая башня в семь этажей, разделенная в плане на семь секций. В ней расположены как пристанища порока («таверны, распивочные, бани и храмы Венеры») [Филарете, 1999, с. 342], так и своего рода академия наук и ремесел.

Чтобы изучить семь гуманитарных наук, необходимо пройти через семь помещений, а семь этажей соответствуют семи добродетелям и семи смертным грехам. «Архитектура становится зримым воплощением программы воспитания» [Kruft, 1994, p. 55]. Посетитель Дома оказывается перед дилеммой: «либо спускаться на все более низкие ярусы действительности, в направлении “порочных наслаждений”, либо постепенно подниматься вверх по ступеням и уровням совершенствования в трудовых навыках, искусствах и науках» [Ситар, 2012, с. 188]. Различные помещения Дома снабжены аллегорическими изображениями и надписями наподобие следующих: «Сюда входит множество искателей удовольствия, кто позже пребудет в печали», «Вот путь достичь добродетели в трудах» [Филарете, 1999, с. 333]. Горожан «ведет к совершенствованию/спасению <…> само устройство города и его сооружений» [Ситар, 2012, с. 189].

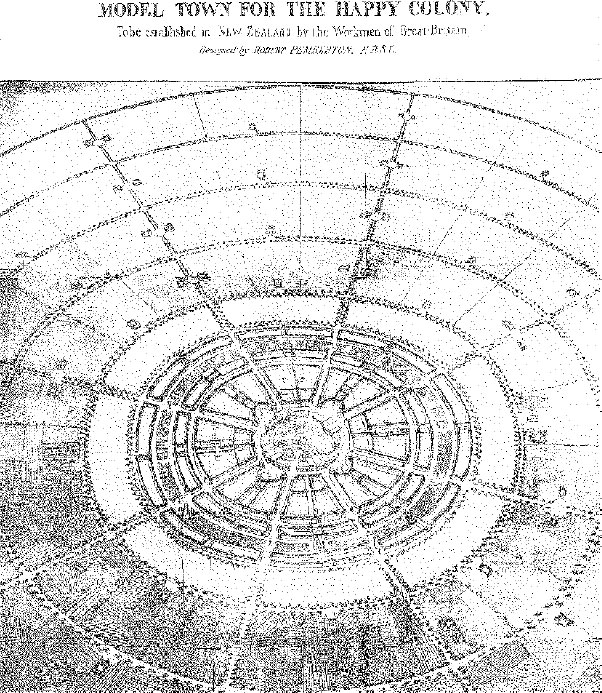

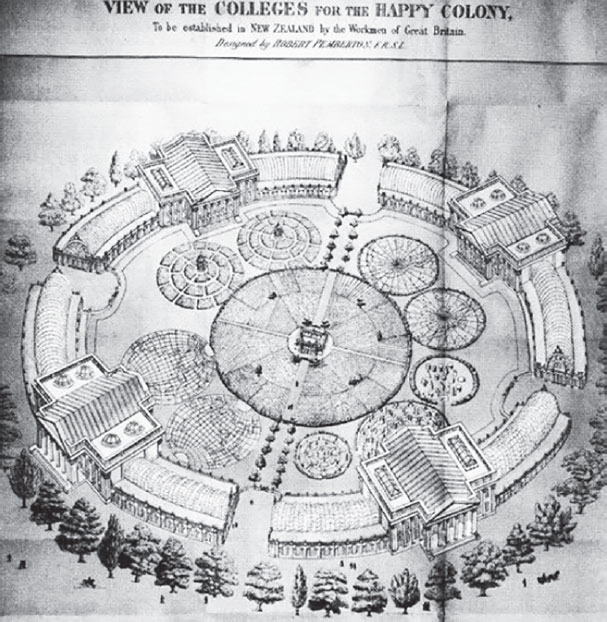

Роберт Пембертон, обращаясь к жителям своей утопической колонии, распланированной по образцу небесных тел и орбит (рис. 9, 10), восклицает: «…И вы начнете действовать в соответствии с универсальными системами, как те, что мы видим в божественном творении» [Pemberton, 1854, p. 80–81]; стало быть, по мысли автора проекта, городское пространство «Счастливой колонии» организует не только быт, но и поведение граждан.

Городом Солнца Кампанеллы правит Мудрость. Стены, окружающие город семью кольцами, «внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности, отображающей все науки». Здесь присутствуют «все математические фигуры <…>, и определения, и теоремы», «крупное изображение всей земли в целом; <…> картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей», «все виды деревьев и трав», с надписями, поясняющими, «в чем сходствуют они с явлениями небесными, <…> каково их применение в медицине» и т. д. [Кампанелла, 1971, с. 147–148]. Таким образом, город являет собой не только подобие мироздания, но также исчерпывающий свод знаний. Мудрость в понимании Кампанеллы неотделима от магии, поэтому можно предположить, что изображения на стенах обладали еще и магическими свойствами, подобно «высеченным образам», размещенным вокруг Адоцентина.

В первом, центральном круге «Счастливой колонии» Пембертона, расположена «Элизейская академия, или Природный университет» (The Elysian Academy, or Natural University). Здесь же, прямо на земле, помещены «образовательные круги (educational circles), такие как карты земного шара и звездного неба» [Pemberton, 1854, подпись к иллюстрациям в конце книги] (рис. 10).

В государстве Морелли «все главы <…> законов будут выгравированы, каждая отдельно, на соответственном числе колонн или пирамид, возведенных на общественной площади каждого города» [Морелли, 1956, с. 236–237].

Такого рода идеи (правда, в сильно суженном понимании) Ленин, согласно А.В. Луначарскому, назвал весной 1918 г. «монументальной пропагандой». В статье «Ленин и монументальная пропаганда» (1929) Луначарский так излагает слова вождя: «Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла», однако «в разных видных местах <…> можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма <…>». А еще лучше использовать для той же цели «памятники: бюсты или целые фигуры, может быть барельефы, группы» (мотив, также обычный в утопических сочинениях) [Луначарский, 1968, с. 198].

Рис. 9. Роберт Пембертон. План «Счастливой колонии» (1854)

Рис. 10. Роберт Пембертон. План центральной части «Счастливой колонии»

В описании «Новой Атлантиды» Бэкона центральное место занимает Дом Соломона – «Общество для познания истинной природы всех вещей» [Бэкон, 1971, с. 209]; но это не единый архитектурный комплекс, а множество научных учреждений, разбросанных по всей стране. Упоминавшиеся выше огромные башни Новой Атлантиды «служат <…> для прокаливания на солнце, для охлаждения или для сохранения тел, <…> и <…> наблюдений над явлениями природы», т. е. выступают в роли храмов науки [там же, с. 217] (рис. 11).

Рис. 11. Поздняя гравюра с изображением Дома Соломона в Новой Атлантиде Ф. Бэкона

В Христианополисе Академия представляет собой духовный и административный центр города, а ее описание занимает треть книги Андреэ [Kortmann, 2007, S. 137]. Но если в Новой Атлантиде наука – средство «расширения власти человека над природой, пока все не станет для него возможным» [Бэкон, 1971, с. 216], то христианопольская Академия занята прежде всего воспитанием и образованием молодежи. Академия и храм, наука и религия вполне органично сочетаются в христианской утопии Андреэ. Его естествознание служит вере, а его Бог – математик [Kortmann, 2007, S. 327, 330].

В 1648 г. в Англии увидело свет анонимное сочинение «Новый Салим, или Христианское сообщество» (лат. «Nova Solyma, sive Institutio Christiani»); его автором считается Сэмюэл Готт (1614–1671), пуританин, член Долгого парламента. Известность эта книга получила лишь в 1902 г., когда она была переведена с латыни на английский под заглавием «Идеальный город, или Вновь обретенный Иерусалим», причем публикатор приписал ее Джону Мильтону [Gott, 1902]. Образ Нового Салима как нельзя лучше иллюстрирует веберовскую концепцию протестантской этики: пуританская аскеза здесь прямо связана с «духом капитализма».

В центре внимания автора воспитание граждан нового, буржуазного общества. Новый Салим – это Новый Иерусалим, отстроенный на руинах старого, после того как иудеи признали «истинного Мессию», т. е. Христа. Город обнесен крепостной стеной с двенадцатью башнями, по числу патриархов и колен Израилевых. Наиболее заметные сооружения в Новом Салиме – Публичная академия и расположенная неподалеку Биржа. В Академии молодежь обучают прежде всего наукам, необходимым деловому человеку. Здание Биржи, квадратное в плане, увенчано «квадратной башней с циферблатом на каждой из четырех сторон, чтобы привлечь внимание к уходящему времени, меж тем как внутренние часы постоянно отбивали время, дабы каждый мог его слышать» [Gott,1902, vol. 1, p. 201].

Прямо-таки маниакальное напоминание о ценности времени – и именно в контексте деловой активности – предвосхищает позднейшую формулу «Время – деньги». «Публичная академия, – замечает американский литературовед Анна Боэски, – представляет собой духовное и интеллектуальное зеркало Биржи <…>, научая приобретению знаний, а не материальных благ, обмену идеями, а не деньгами и товарами. У обоих учреждений как методы, так и ценности одни и те же» [Boesky, 1997, p. 97].

В Тираме, столице Икарии, «каждый квартал носит имя одного из шестидесяти главных городов древнего и нового мира и представляет в своих памятниках и домах архитектуру одной из шестидесяти главных наций. <…> Таким образом, Икария – действительно земной шар в миниатюре» [Кабе, 1948, с. 120].

В незаконченной утопии Вл. Одоевского «4338-й год» (1835) здание, в котором помещаются научные академии, построено на середине Невы и имеет «вид целого города». Васильевский остров занят огромным крытым садом, где гуляют всевозможные звери. «Этот сад – сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света» [Одоевский, 1959, с. 78].

Многое из описанного Одоевским, Кабе и более ранними авторами было воплощено в Хрустальном дворце, построенном Джозефом Пакстоном в Лондоне для Всемирной выставки 1851 г. В этом огромном здании помещался зимний сад, аквариум, читальни, концертный зал, галерея живописи, а также копии сооружений различных архитектурных стилей. Тем самым дворец «как бы вбирал в себя всю историю культуры» [Ямпольский, 2012, с. 121].

Ойкема как архитектурная утопияЕдва ли не самый известный пример архитектуры, понимаемой как символическая и дидактическая форма, содержится в трудах французского зодчего Клода Никола Леду (1736–1806). В представлении Леду архитектура – это «искусство, объединяющее все знания», теснейшим образом связанное «с общим управлением, правосудием, общественными и частными нравами, науками, литературой, сельским хозяйством, торговлей» [Ledoux, 1804, p. 17]. Но Леду идет еще дальше, наделяя зодчего властью исправлять общество: «Архитектура отваживается на то, что не дерзает сделать правительство» [ibid., p. 199].

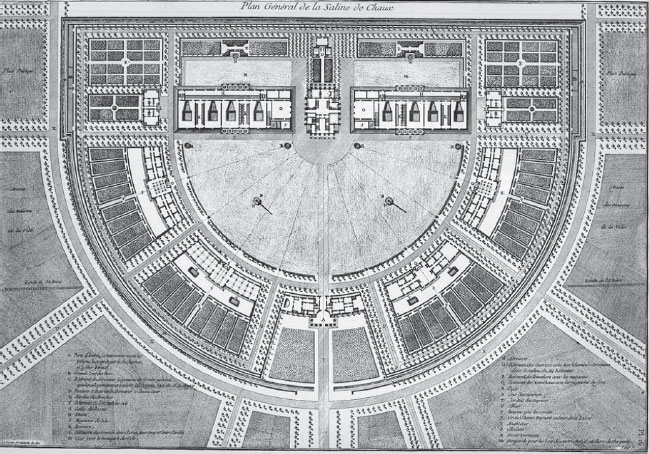

В 1774 г. Леду предложил проект образцового города Шо при королевских солеварнях в провинции Франш-Конте. Проект постоянно перерабатывался; опубликован он был в книге «Архитектура, рассмотренная в связи с искусствами, нравами и законодательством» (1804). По своему стилю это менее всего научный трактат; перед нами скорее антология архитектурных метафор, прозрений и видений.

Леду создавал «не город, а символ города» [Reese, 1986, p. 5], предвосхищая авангардистские идеи XX в. Дом садовника он спроектировал в виде правильной сферы, дом речного смотрителя – в виде полого цилиндра, из которого льется вода.

Первый план города Шо представлял собой квадрат внутри квадрата, второй – две пары вписанных друг в друга полукругов, разделенных широкой полосой (эта форма нередко ошибочно описывается как овальная). По соображениям экономии был оставлен лишь один полукруг с радиальными улицами [Ledoux, 1804, ill. 15–16] (рис. 12). Эта форма, согласно Леду, «столь же чиста, как та, которую описывает в своем движении Солнце» [ibid., p. 77]. Речь тут идет не о солнечной (эллиптической) орбите, но о перемещении солнца по небесному своду, как оно видится глазу. Архитектура города, будучи строго функциональной, в то же время всецело подчинена целям социальной педагогики: «Как облик зданий, так и их сущность служат распространению нравственности и очищению нравов» [ibid., p. 3].

Самым радикальным примером того, «что не дерзает сделать правительство», но отваживается предложить зодчий, стал проект здания, которому Леду дал имя Ойкема. Ойкему нередко именуют «утопическим борделем», а иногда – «храмом регулирования страстей». Второе определение ближе к замыслу архитектора.

Рис. 12. К.Н. Леду. Второй план города Шо (1774–1778)

Наименование ‘Ойкема’ образовано от др. – греч.‘ойкео’ – ‘обитать, населять’ (ср. ойкумена)[4]. Основное значение этого слова – ‘жилище’. Но у него есть и другие значения, в т. ч. ‘поместье’, ‘тюрьма’, ‘храм’ и, наконец, ‘прибежище порока’ [Lebensztejn, 2007, p. 17]. Леду парадоксальным образом объединяет все эти смыслы. В его трактате Ойкема именуется то «Павильоном испорченности» (L’Atelier de corruption), то «Домом встреч и удовольствий» (la maison de réunion et de plaisirs)[5], то храмом (le temple) [Ledoux, 1804, p. 2, 6, 203].

Идея этого храма имеет немало сходства с «Домом Добродетели и Порока» Антонио Филарете. На первый план Леду выдвигает воспитательную функцию Ойкемы: «Здесь повелевает добро, оно обезвреживает страсти головы, чтобы приуготовить дивные порывы сердца <…>» [ibid., p. 200]. Ужас, внушаемый зрелищем порока, заставляет душу устремляться к добродетели. «Ойкема объясняет кипучей и изменчивой юности, что своей наготой она привлекает разврат, а осознание унижения человека, возрождая спящую добродетель, ведет к алтарю добродетельного Гименея <…>» [ibid., p. 2]. Речь идет не об осознании унижения женщины, как мог бы подумать современный читатель. ‘Человек’ (l’homme) у Леду всюду означает мужчину; женщина лишена субъектности и выступает лишь как необходимое условие удовольствия или счастья мужчины.

Только брак позволяет сочетать «очарование жизни с очищением нравов», личное счастье с общественным благом. Поэтому на фризе главного фасада Ойкемы помещена надпись: «Здесь поселены непостоянные грации, дабы утвердить добродетель» («Ici on fixe les grâces mobiles pour éterniser la vertu») [ibid., p. 199, 203].

Но цель Ойкемы вовсе не сводится к «возрождению спящей добродетели». Другая ее цель эвфемистически сформулирована в приведенной выше цитате: «обезвреживать страсти головы», т. е. направлять мужскую сексуальность в контролируемое русло. Леду рассказывает, как «суровый Платон», увидев возле публичного дома знакомого юношу, подошел к нему и сказал: «Достойный юноша, значит, ты не растлитель жен своих друзей!» [Ledoux, 1804, p. 202]. Эта история взята из «Сатир» Горация (I, 2), где вместо Платона выступает Катон. В схолиях Псевдо-Акрона[6] она имеет продолжение (цитируем перевод И.С. Баркова): «Марк Порций Катон, <…> увидев честного человека, когда он выходит из непотребного дому, похвалил его, с тем разсуждением, что надлежит обуздывать сластолюбие, но в вину того ставить не должно; а как после того приметил, что сей юноша часто из того же дому выходит, сказал: мальчик! я тебя похвалил за то, что временем сюда приходишь, а не за то, что здесь живешь» [Барков, 2005, с. 65].

Именно так смотрит на это Леду. Если в романе Л.С. Мерсье «Год 2440» (1770) проституция исключена из жизни будущего общества, то для Леду она необходимое зло [Lebensztejn, 2007, p. 45].

Оказывается, однако, что помимо дидактической и социально-регулятивной функции Ойкема имеет и вполне самостоятельную ценность, как место отдохновения души и тела. «Там, с помощью приготовленных для тебя развлечений и на пирах, в которых ты будешь участвовать, ты сможешь стереть память о своих печалях, предать забвению свою усталость и в освежающем отдохновении почерпнуть новые силы и мужество, необходимые для работы» [Ledoux, 1804, p. 6]. Восстановить утраченные силы помогают игры, ванны, душевые кабины, железистые воды и прочее.

Тут возникает вопрос: точно ли Ойкема – лишь средство «утвердить добродетель» и не оказывается ли средство целью? Гравюра, изображающая Ойкему на местности, носит отчетливо пасторальный характер, включая изображение пастуха, пасущего стадо; тем самым как бы предполагается, что Ойкема находится в Аркадии [Liss, 2006, p. 106]. Описание в тексте лишь усиливает это впечатление: «…Долина, в которой возведено это здание, полна соблазнительного очарования; легкий ветерок ласкает воздух»; «на стенах источают благоухание тимьян, ирис, фиалка, мята; укрывающая стены листва дарует прохладу, шелестит и трепещет. Любовная волна дрожит на обнимающем ее берегу <…>» [Ledoux, 1804, p. 200].

Эта психоделическая Аркадия в то же время подобие рая мусульман, сулящего «наслаждения, обещанные Магометом». «Итак, у Магомета есть рай? Нет… Но если бы это было так… тысячи лет поцелуев! О, это блаженная вечность… Я убью себя сегодня же вечером… Я убью себя, чтобы обрести вечную жизнь завтра» [ibid.].

Происходящее внутри здания описывается как языческая мистерия: «Смех и Игры завладевают кельями, предназначенными для таинства (mystère); пренебрегая дневным светом, совершая тайные возлияния богам, они низводят с облаков опаляющие огни Прометея, и посвященные знакомятся с ними». Верховные жрецы (Hiérophantes) совершают обряды в «общем святилище» (un sanctuaire commun), где «друг с другом встречаются удовольствия» [ibid., p. 201]. Это, скорее, язык либертинской утопии, нежели социальной педагогики.

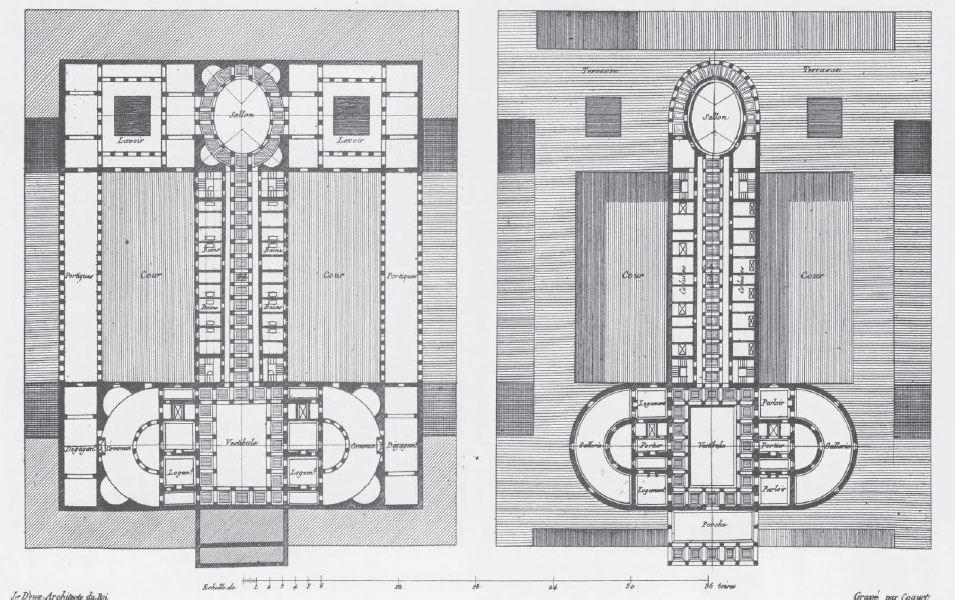

Рис. 13. К.Н. Леду. План Ойкемы

В Ойкеме «удовольствие и мораль <…> нераздельны, о чем свидетельствует сама ее архитектура, странным образом сочетающая строгость и роскошь» [Lebensztejn, 2007, p. 44]. Главный фасад здания – модернизированная реплика греческого храма; но в плане, с высоты птичьего полета, Ойкема оказывается гигантским изображением мужских гениталий, а «общее святилище» в виде овальной гостиной помещено на кончике архитектурного изображения фаллоса (рис. 13).

Термины «кельи», «привратники», «комнаты для свиданий» на подписях к планам Ойкемы взяты из монастырской жизни. «Поскольку же монастырь был основным местом обучения девушек, архитектурный язык Леду намекает на Ойкему как на школу и тюрьму для женщин» [Liss, 2006, p. 114]. Комбинируя монастырь, греческий храм и базилику, Леду пытается примирить противоположные смыслы – добродетели и порока, труда и досуга, мужественности и женственности [ibid., p. 109].

Свет и стеклоЕще один мотив архитектурного пространства утопии – свет и стекло.

Уже у Платона атланты обнесли стену акрополя орихалком[7], «испускавшим огнистое блистание» («Критий», 116c) [Платон, 2007б, с. 602]. Небесный Иерусалим в Апокалипсисе «подобен чистому стеклу», его свет подобен сиянию «камня ясписа кристалловидного», его улицы – «как прозрачное стекло» (Ап. 21:11, 18, 21). В христианском богословии Бог – это свет, и готические соборы были храмами света.

В храме Города Солнца Кампанеллы «семь золотых лампад, именующихся по семи планетам, висят, горя неугасимым огнем» [Кампанелла, 1971, с. 145–146]. Этот образ восходит к описанию семисвечника, установленного в скинии Иерусалимского храма, «семь светочей» которого «указывают на течение планет» (Иосиф Флафий, «Иудейские древности», III, 7, 7) [Иосиф Флавий, 1994, с. 36].

Ночное освещение улиц в Христианополисе имеет не только практический, но и религиозно-символический смысл. «Таким образом, – сообщает автор утопии, – они [жители города] защищают себя от диавольской власти тьмы и желают, чтобы им напоминали о вечном свете» [цит. по: Kortmann, 2007, S. 138].

Колокола башни Виктории Д.С. Бекингема созывают горожан на богослужение, при этом башня по вечерам освещает весь город электрическим светом – идея вполне фантастическая в те времена, что лишь подчеркивает ее символический смысл [Buckingham, 1849, p. 191].

Стекло в утопии поначалу носит сугубо функциональный характер. В «Утопии» Мора все окна «от ветров защищены стеклом, которое там в очень большом ходу» [Мор, 1971, с. 82]. Реально стеклянные окна широко вошли в обиход в Англии лишь в XVII в.

В романе Л.С. Мерсье «Год 2440» (1770) купол Храма Высшего существа «заканчивался наверху не каменной кладкой, а прозрачными стеклами» [Мерсье, 1977, с. 56].

В XIX в. стеклянный дом оказывается в центре множества градостроительных проектов, связанных с утопическим социализмом. Начиная с 1850-х годов количество проектов застекленных городов растет лавинообразно [Ямпольский, 2012, с. 123].

Хрустальный дворец Пакстона, сооруженный полностью из стекла и несущих конструкций, мыслился как храм грядущего единения человечества. У Чернышевского люди социалистического будущего живут в «громадном хрустальным доме», окна в котором «огромные, широкие, во всю вышину этажей» [Чернышевский, 1939, с. 277, 280].

За четыре десятилетия до романа «Что делать?» появилось первое в русской литературе описание путешествия во времени – повесть Ф. Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке» (1824). В изображенной здесь столице Полярной империи «все дома построены <…> из толстых масс самого чистого стекла». Отражаясь на солнце, стены кажутся объятыми пламенем (что заставляет вспомнить описание акрополя в столице Атлантиды Платона). Повсюду «стеклянные портики, храмы и великолепные здания с цветными колоннами» [Булгарин, 1997, с. 347].

В утопии Вл. Одоевского «4338-й год» Москва и Петербург слились в один город, на богатых домах которого «крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей» [Одоевский, 1959, с. 77]. И Булгарин, и Одоевский были как нельзя более далеки от социалистического утопизма, тем не менее хрустальные дома у них такой же признак социального рая, как в социалистических утопиях их современников [Корндорф, Вязова, 2018, с. 91].

Город и садЕсли город – воплощение цивилизации, то сад – окультуренная частица природы, а в христианской традиции еще и напоминание о райском саде. Утопия – всегда проект некоего социального устройства; тема же сада теснейшим образом связана с представлениями об идиллическом пространстве, в котором люди живут вне социальной организации.

Сады становятся частью пространства утопий в эпоху Возрождения. В «Утопии» Мора «к задним частям домов на всем протяжении улицы прилегает сад <…>. Здесь имеются виноград, плоды, травы, цветы»; «основатель города ни о чем, по-видимому, не заботился в такой степени, как об этих садах» [Мор, 1971, с. 81].

В Новой Атлантиде Бэкона множество «обширных и разнообразных садов и огородов», однако их назначение прежде всего научно-практическое. Граждане этого государства ученых стремятся «не столько к красоте, сколько к разнообразию почв, благоприятных для различных деревьев и трав», а также к выведению новых растений. «Всевозможные парки и заповедники для животных и птиц <…> нужны не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов» [Бэкон, 1971, с. 217, 218]. Такова же, как мы видели выше, роль сада в утопии Вл. Одоевского.