Полная версия

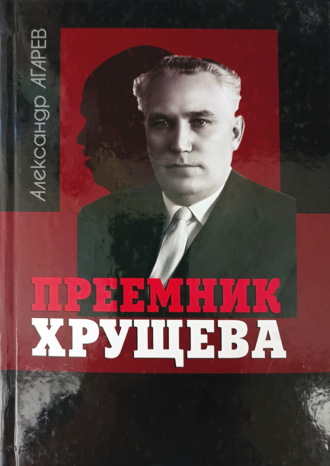

Приемник Хрущева

Принципиальные расхождения во взглядах партийных функционеров на те или иные проблемы, на способы их решения не утихали. Много чего в стране полетело под откос. Государственная деятельность Фрола Романовича дает возможность проследить исторические вехи советского государства, его сложного социально-экономического механизма, управляемого партийно-административной номенклатурой. В этом системном вращении «механизма» находился и Ф.Р. Козлов. Почему бы в таком случае не сделать попытку анализа советской политической системы, ее возможностей, ее положительного опыта, который, несомненно, есть, чтобы распространить его и на современное возрождение России, на развитие ее общественного и социально-экономического потенциала.

Не ради загадочной интриги, а исторической правды в дальнейшем я приведу высказывания земляков, односельчан, соратников, друзей и недругов Ф.Р.Козлова. Каким он запомнился тем, кому доводилось с ним вместе работать, встречаться? Сразу отмечу, что характеристики и оценки его личных и деловых качеств в мемуарах, как правило, однотипны, причем, в большинстве отрицательные, что, в конечном счете, и послужило для меня началом, чтобы исследовать государственно-партийную деятельность Фрола Романовича Козлова. Горькая, невосполнимая правда и в том, что его нет с нами, и не может он на что-то возразить, что-то одобрить. К великому сожалению, он не оставил, как другие его «соратники», печатных мемуаров и воспоминаний.

Конечно, не все факты из прошлого века в равной степени интересны молодому читателю, но из их мозаики складывается впечатляющая картина, дающая представление о советской эпохе, о людях, создавших могучую державу, с которой считался весь мир, об их ответственном отношении к своим делам, к судьбе страны. К сожалению, молодежь в большинстве своём слабо представляет недавнее прошлое, лишена «любви к отеческим гробам», советская история «вымывается» из сознания, из-под фундамента страны. Без этого не может быть достойного настоящего и будущего, ведь в историческом прошлом – наши материальные и духовные истоки.

Некрологи, опубликованные в средствах массовой информации в связи с кончиной Ф.Р.Козлова, дают такую оценку нашему земляку:

«Известия», 1965 г., 2 февраля. «Ф.Р. Козлов внес большой вклад в дело восстановления промышленности, городского хозяйства, жилищ, учреждений науки и культуры героического Ленинграда, разрушенных гитлеровцами в годы войны».

«Правда», 1965 г., 2 февраля. Речь тов. Н.А. Кузнецова (секретаря Московского городского комитета КПСС). «Фрол Романович был одним из инициаторов развернувшегося в стране движения за дальнейший технический прогресс, за тесное деловое сотрудничество работников науки и производства. Постоянное внимание он уделял новостройкам, благоустройству города, быту ленинградцев, новым жилым кварталам.

Ленинградцы, работавшие вместе с Фролом Романовичем, близко знавшие его, помнят его замечательные человеческие качества: работоспособность, энергию, принципиальность, помнят как человека больших и разносторонних знаний».

Интересны воспоминания земляков. Безусловно, они имеют субъективный оттенок, но они искренни, ценны тем, что «дают» конкретные факты, отмечены живыми людьми. Личные переживания помогают глубже осмыслить факты и события, ту атмосферу, в которой они происходили, узнать настроение людей, их надежды и чаяния, их радости и огорчения.

Земляки называли Фрола Романовича Козлова «лощининским» Ломоносовым. Мнение о нем среди них утвердилось как о человеке умном, хозяйственном, порядочном. Получить образование, выбиться в люди, достичь ранга второго лица в государстве – шутка ли. И все это без чьей-либо помощи, до всего доходил своим умом. Он трепетно относился к родным и близким людям, к землякам-касимовцам. Выслушивал их нужды, вникал в их житейские проблемы, стремился помочь.

Для земляков он остался человеком «очень хорошим, добросердечным, порядочным, отзывчивым». Познавший нищету и неустроенность, он считал человеческим долгом помочь кому-то получить образование, решить проблему с жильем, обустроить жизнь после окончания вуза. Многие молодые лощининцы (поколение 40-50-х годов) благодаря ему получили образование. Не только родственники, но и сельские абитуриенты, поступавшие в столичные вузы, проживали у него дома на Ленинских горах до тех пор, пока не решался вопрос с жильем.

Елизавета Алексеевна Евстифеева, более 45 лет проработавшая учителем, вспоминает: «В 1944 46 годах после окончания педучилища я работала учителем начальных классов в деревнях Касимовского района. Захотела уехать в Москву, чтобы продолжить образование. Мама категорически была против. Фрол Романович, общаясь с земляками, всем дотошно интересовался, узнав, что я хочу учиться, поддержал меня, предложил поехать в Ленинград, обещал помочь с обустройством, в подготовке к экзаменам. Но мама меня не отпустила. Так и проработала всю жизнь в родном Лощинине».

«В последние годы у нас в деревне он был нечастый гость, – вспоминал племянник Алексей Сергеевич Китаев, – но к маме приезжал (отец рано умер). Я был тогда мальчишкой, впечатления остались о нем такие: по сравнению с другими мужиками – трезвый, и, как в деревне говорят, «один из семьи пошел по науке». Однажды он в дороге под Шиловом на машине застрял. С помощником и водителем долго тащили машину на себе, измучились страшно. После этого и была построена дорога Москва – Касимов, участок от Гусь-Железного до Касимова построили в первую очередь.

Макар Григорьевич Пугачев был школьным товарищем Фрола Романовича. Супруга его, Василиса Андреевна, и его дочь, Антонина Макаровна, рассказали, что он, приезжая в деревню, заходил к ним в гости, общался с ними подолгу. Интересовался бытом. Очень любил детей, привозил им гостинцы. Десять детей у товарища-то, понимать надо, нелегко ставить их на ноги. Работали тогда в деревне не покладая рук, а жили все равно впроголодь. Фрол Романович помогал землякам как человек добрый, щедрый, необыкновенной широты души.

Анна Васильевна Трусова: «Уважительный был в общении с людьми. Мама его была приятной наружности. Всех детей на ноги одна подняла. Была строгая, сдержанная, никогда грубого слова не скажет, очень приветливая. Жалко, Фрол Романович умер рано, пожил бы подольше – были бы и вода, и дороги по всем улицам, и не только у нас в Лощинине»[2].

Ветераны города Касимова и Касимовского района вспоминают, что, находясь на высоких постах в Ленинграде и Москве, Фрол Романович не забывал малую родину, земляков. Заметна его практическая помощь при строительстве в Рязани завода «Центролит», картонно-рубероидного завода и завода химического волокна, Новодеревенской ТЭЦ, при модернизации и реконструкции приборного завода, заводов «Красное знамя», САМ и «Теплоприбор», комбината искусственного волокна, других крупных предприятий. Численность населения города Рязани после Великой Отечественной войны составляла немногим более 50 тысяч человек. В результате крупных промышленных строек к концу 60-х годов областной центр превысил в населении 500-тысячный рубеж, то есть вырос в 10 раз.

Ф.Р. Козлов помог решить важный для области вопрос о строительстве асфальтированной дороги Рязань – Клепики – Касимов – Сасово – Рязань – так называемого Большого Рязанского кольца (есть иное мнение – это сделал Ларионов, но, пожалуй, не без его помощи). Эта трасса – главная вот уже 50 лет.

Касимовцы до сих пор благодарны за решение вопроса о строительстве железнодорожной ветки от Касимова к Московско-Уральской железной дороге (она вступила в строй в 1961 году), за помощь в открытии регулярных автобусных маршрутов Москва – Касимов – Рязань. Говорят, что в высоких московских кабинетах недоумевали по поводу того, как это автобусы из Москвы будут ездить в какой-то захолустный Касимов, когда нет дорожного сообщения со многими областными центрами. Но, чувствуя давление «сверху», нужные документы все же подписывали. Сеть автобусных маршрутов покрыла в те годы весь район: они пролегли к потомкам бурлаков в деревню Кочемары, село Щербатовка, жители которых не видели прежде ничего кроме запряженной лошадки и речного парохода. Память о Ф.Р.Козлове, патриоте малой родины, конечно, надо увековечить, чтобы и местные жители, и школьники знали о своем замечательном земляке, Герое Социалистического Труда. Приведу, на мой взгляд, интересный документ, который хранится в Государственном архиве Рязанской области: письмо коммунистов г. Москвы. Привожу его полностью.

«ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ РЯЗАНСКОГО ОБКОМА КПСС ТОВАРИЩУ ПРИЕЗЖЕВУ Н.С.

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ![3]

Извините, что отнимаем Ваше внимание, но мы решили послать эти поэтические строки лично Вам, так как они посвящены ПАМЯТИ уважаемого и незабытого народом товарища, безвременно ушедшего из жизни, секретаря ЦК КПСС Ф.Р.Козлова, который родился и вырос на территории Вашей области.

НА РОДИНЕ ГЕРОЯ ТРУДА

Посвящается памяти Фрола Романовича Козлова

Касимов посетить нам было интересно:Увидеть можно там у тихих береговВ задумчивых лесах – Мещерский край чудесный,Взглянуть внимательно на родину его.С Окой и с городской окраиною рядом,В низине, у речушки небольшой,Раскинулась деревня, так нарядноОкружена зеленой красотой.Вот домик маленький, белеют занавески,Но вход в него закрыт, нет с надписью доски…О жизни славной, удивительной, как песня,Пока рассказывают людям земляки…Тревожно слышится порой недоуменье:«Наш труженик большой – за что же он забыт?»В словах ровесников – и горечь сожаленья,И гордость светлая, и отзвуки обид.Их верной памяти теперь всего дороже,Чтоб домик, где он рос, где мать его жила,И этот городок, с лесною сказкой схожий,Добрым именем его Отчизна назвала.Уважающие Вас рядовые коммунисты.

2 февраля 1969 г.

г. Москва».

Как отреагировал на письмо московских коммунистов лично Николай Семенович Приезжев, установить не удалось. Есть лишь в верхнем левом углу письма пометка: «Шестопалову» и небрежная подпись, состоящая из одной непонятной буквы. Разве это не характерный штрих для того времени, когда партийный стиль управления придавал вес любой незначительной бумаге, но при этом забывал о Человеке? Возможно, я преувеличиваю, эмоционально воспринимаю этот факт, но без него в размышления набился бы бездушный «исторический мусор», сопровождаемый идеологической пропагандой того времени.

Воспроизведу «фирменный партийный бланк», он небольшой.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ

Почтовый адрес:

10 марта 1969 г.

№ 27-д

г. Рязань, ул. Радищева, д.28

Зав. партийным архивом

обкома КПСС тов. КОКАРЕВУ И.Ф.

телефон №№ 7-39-64, 7-34-02

Направляем Вам письмо коммунистов г. Москвы для использования в архиве.

Зав. отделом пропаганды и агитации Рязанского обкома КПСС

ШЕСТОПАЛОВ.

На документе резолюция архивариуса: «В дело тов. Козлова Ф.Р.». Обком партии и архив находились в одном здании с той лишь разницей, что архив – в подвальном помещении. Там, на архивной полке, и пылился «человеческий» документ, пока не попал мне в руки, там и «тлела» много лет просьба московских коммунистов.

Много информации о Ф.Р.Козлове, и надо сказать, негативной, «набито» в Интернете. Уделяют внимание причинам его смерти: от чего умер? От болезни или отравления… К тому же, «негодует» Интернет, он и алкоголик, и дурак, и предатель, и расстрельщик честных людей… Льется клеветническая грязь, которая до сих пор прикрывает чью-то личную ненависть. Не потому ли имя Ф.Р. Козлова вымарывают из советской истории.

Высказывания «соратников», которые рядом с ним были на вершине государственной власти, тоже не являются объективными.

Вот А.И. Микоян: «Козлов был неумным человеком, просталински настроенным, реакционером, карьеристом и нечистоплотным к тому же. Вскоре после того, как Хрущев перевел его в Москву из Ленинградской партийной организации, роль введенного в Президиум ЦК стала возрастать. Он был большой подхалим. Видимо, разгадал в Хрущеве слабость к подхалимам еще будучи в Ленинграде». Что это, как не зависть, ненависть к подвижнику из русской деревенской глубинки, к его народным истокам?

А вот Шелепин А.И. и Семичастный В.Е: «Козлов – это вообще неумный человек. Он вообще не работал. Придешь к нему – на столе ни бумаги, ни карандаша нет – чисто! И это был второй человек в партии».

«Козлов – очень ограниченный человек. Единственное сильное место – голосовые связки»[4].

Писатель Даниил Гранин в повести «Наш дорогой Роман Авде-евич» в сатирической форме изобразил нравы «правителей» командно-административной системы, в которых угадываются реальные черты советских партийных деятелей типа Суслова, Гришина, Романова и других. Он обобщил образ главного персонажа повести (прототип, видимо, Козлов Ф.Р.).[5] Не хочу ни с кем из них, «негативщиков», вступать в полемику, что-то опровергать, доказывать, потому что моя опора – воспоминания земляков, письмо честных московских коммунистов, которые без «партийной муштры» дают совсем другой образ партийного и государственного деятеля Ф.Р. Козлова – более объективный, его вряд ли затрут потоки лживой и словесной грязи. На себя бы со стороны поглядели и по совести взвесили личные поступки на переломных рубежах отечественной истории. Открытые засекреченные материалы позволяют взглянуть на советскую историю глубже, чего не удавалось на протяжении многих десятилетий. Начиная с 1991 года, открыт доступ в партийные и государственные архивы (правда, документы, содержащие наиболее острую информацию, по-прежнему под «замком»). Не исключаю, что это относится и к деятельности Ф.Р. Козлова.

Поток «новой» информации ставит и определенные трудности. Как отыскать крупицы истины в архивной пыли? Как опознать искаженные факты, приведенные для сведения «старых» счетов? На излете советского периода появилось много мемуаров бывших государственных деятелей и прочих представителей власти, в которых они «блистают субъективизмом и резонерством», а истинное содержание той реальности покрывают грязной ложью.

Пока нет возможности в полном объеме отразить деятельность Ф.Р. Козлова. Основные вехи его биографии, борьбы за процветание страны СССР остаются без ответа. Каким образом он стал вторым лицом в государстве? Даже считался преемником Н.С. Хрущева. Как один человек мог вести огромное количество дел: ведать вопросами обороны, сельского хозяйства и т. д и т. п.?..

На противоречивые вопросы трудно ответить, опираясь на известные архивные материалы и «очернительские» воспоминания соратников.

Я не претендую на доскональное освещение всех событий, происходивших в те годы, отмечаю лишь фрагменты жизни и деятельности Ф.Р. Козлова, которые мне удалось найти в архивах и других источниках. Получается все не так, как задумывалось, но уверенность открыть «ларчик» в прошлое не пропала, ибо «древо настоящего» держится на корнях прошлого. Без его понимания не построить чего-либо путного в будущем. Надеюсь, что монография позволит в чем-то упрочить связь времен, ведь выход из нынешнего непростого положения – это укрепление духовной и экономической мощи страны. Ослабление приведет к непоправимым последствиям.

Глава II

Ум, честь и совесть

1Давайте оглянемся назад и прямо скажем, что система организации и становления советского государства заслуживает объективной оценки, без грязи, фальши и злорадства. Разного рода ошибки в процессе его укрепления и развития, порой трагические, были продиктованы исторической неизбежностью. Но их субъективные факторы тоже надо изучать, как и объективные, как и психологию личности в той или иной конкретной обстановке, реальной и непознанной.

Чтобы ни говорили, как бы ни полоскали советский строй, а мы до сих пор держимся на его фундаменте, проедаем рабоче-крестьянские запасы, несмотря на разрушение СССР. Прочную базу заложил народ в годы первых и последующих пятилеток, послевоенного восстановления разрушенного хозяйства. Производственная советская инфраструктура теперь изношена до предела, требует коренной модернизации, о чем предупредила и авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Инновационные механизмы давно надо было запускать для обновления экономики, чтобы окончательно не оказаться в хвосте мирового хозяйства, куда мы сваливаемся по всем жизнен-нообеспечивающим показателям.

В годы советской эпохи много чего происходило планомерного и закономерного по воле исторических вызовов, которые нам бросала «загнивающая капиталистическая система». И партийно-административный аппарат направлял усилия, мобилизовывал народ на улучшение социально-экономической сферы, усиление оборонной мощи страны.

Но в глубине его происходили скрытые от масс, от гласности в СМИ интриганские и «подковёрные игры», разрушающие идеалы социальной справедливости, нравственно-психологической основы общества. Бюрократизм, демагогическая идеология с элементами схоластики и догматики, «теневая» коррупция – все это «разъедало» общество, как и теперь его разъедают либерально-демократические общечеловеческие ценности, чуждые российскому духу. Правящая, властная «солидарность» мало в чем изменилась, она же в основном вышла из «советской одежды» и усвоила для себя то, что ей выгодно, что разворачивает страну, как и прежде, в сторону сырьевого придатка мирового хозяйства. Мало пока заботы, много слов о производстве внутреннего качественного продукта, с которым не стыдно конкурировать на мировом и внутреннем рынке сбыта. Почему так качнуло страну? Есть о чем поразмышлять, заглядывая в прошлое через архивные документы – свидетелей «ускользнувшей» эпохи, чтобы лучше понимать происходившее, где «варилась» судьба миллионов коммунистов-партийцев, в том числе и Ф.Р. Козлова, выходца из низов народа.

2Какая была обстановка, в которой функционировала, а точнее, командовала партийно-государственная номенклатура?

Документы, которые имелись у меня под руками, отражают важнейшие проблемы советской послевоенной истории – методы руководства, формирования нового, относительно устойчивого слоя номенклатурных чиновников, стоявших у власти после смерти И.В Сталина, а также взаимоотношение центра и регионов. Пока нет их системного исследования. На пути – «темные» препятствия: недостаток источников.

Мои книги «Уроки власти», «Трагическая авантюра», «Суровая правда» и «Узел истины», думается, в некоторой степени восполняют в этом какой-то пробел, т. к. опираются на документы, на личные свидетельства участников и очевидцев событий тех лет, когда в Рязанской области попытались вывести сельское хозяйство из глубокого производственного кризиса, но недостойными методами. В итоге получилась трагическая авантюра конца 50-х – начала 60-х годов XX века. Противоречия на государственном и партийном уровне обнажают «механизм» принятия решений партийного и административного аппарата.

Результат – сломанные судьбы крупных личностей (А.Н. Ларионов – тому подтверждение), неоправданные страдания простых тружеников села. По этому поводу возникает много вопросов. Можно ли было избежать «рязанской трагической авантюры?» Каково истинное отношение «дорогих» руководителей к народу? Почему у власти находились и люди, которым было наплевать на него? Поражают их безразличие и жестокость. Не потому ли в народе говорят, что все беды были и есть от власти, от руководителей всех уровней. Не наступаем ли мы и сейчас на одни и те же грабли? Хотелось бы верить, что нет. По крайней мере об этом свидетельствуют слова Президента Российской Федерации Д.Медведева: «Сегодня главная задача – поиск людей, способных мыслить стратегически, масштабно». Жизненный опыт убедительно доказывает, что в большинстве своем люди действуют, исходя не из вызовов действительности, а согласно своему «серому» веществу, лишенному государственного мышления. И приходишь к горькому выводу, что многие «серые» люди заполнили административные кабинеты власти на региональном и на столичном уровнях, борются между собой за сферы влияния, ради личных выгод, обогащения, тешат свое тщеславие.

Большинство населения России чувствует – происходит что-то не то, но не могут они дать ясную оценку всему, что творится, поэтому и закрывают на все глаза, попадая в плен равнодушия, апатии и безверия. В таком состоянии, прошу прощения за сравнение, человек становится ближе к животным, не понимая главного – куда он идет, откуда и зачем? Утрачивается связь времен. Непонимание прошлого, непонимание настоящего, неясность будущего ведут в пропасть.

Всякое исследование должно иметь ясно обозначенную Цель, стремление показать его плоды.

Был ли Фрол Романович Козлов масштабно мыслящей личностью? Если да, то какой оставил след в истории советской страны? Можно ли о нем с уверенностью сказать: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы!»?[6]

Уникальный случай – вхождение во власть уроженца Рязанской области Ф.Р. Козлова, ставшего в 60-е годы прошлого столетия вторым лицом в государстве.

Окунемся в поток того времени, где происходили фундаментальные изменения на «государственных берегах», в политическом течении. Для этого, правда, мне придется пожертвовать какими-то подробностями, избегая детализации.

Многие источники свидетельствуют, что система партийной номенклатуры исправно функционировала, как нынче говорят, в заданном формате, вплоть до конца Великой Отечественной войны. Известно также, что работала «чиновничья дружина» не бескорыстно. О материальном и моральном стимулировании их «тяжелого» труда немало написано. Среди них были люди, довольные своим положением, и недовольные, – такова природа человека, но коррупции и «круговой поруки» было гораздо меньше, чем в послесоветские годы.

Был жесткий контроль за региональными партийными руководителями. Применяли к ним преимущественно административно-репрессивные меры для разрешения противоречий, возникающих в системе центр – регион. Главным инструментом укрепления централизации и ограничения прав региональных и ведомственных руководителей была система кадровых перемещений.

Разумеется, каждый «номенклатурщик» не был застрахован «от ударов» – не смей «ослушаться окрика хозяина», тем более высказать недовольство, попросить улучшения своего материального положения.

Через год после Великой Отечественной войны родился любопытный документ: «Записка управляющего делами ЦК ВКП(б) Д.В.Крупина секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецову «О материальном положении партийных работников» от 13 мая 1946 г.[7]

Его содержание особых возражений не вызывает, составляли, видимо, въедливые бухгалтеры, приближенные к «номенклатурной кормушке».

(Не сдобровать бы им при Иване Грозном, отменившем систему «кормления»). Какие они учитывали потребности, реальные или желаемые?

Осмыслим документ спокойно, взвешенно, насколько возможно, объективно. В нем отмечено, что потребности материального обеспечения партийных работников были решены в годы войны, когда страна мобилизовывала все свои ресурсы на разгром врага. Обратите внимание, в «годы войны»…

В феврале 1943 года ввели дополнительное продовольственное снабжение, а в июле 1943 приняли постановление СНК СССР о дополнительном обеспечении промтоварами ответственных работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций областей, краев и республик.

Порядок продовольственного снабжения сохранялся за счет средств, отпускаемых по местным бюджетам на бытовое обслуживание. Документ предлагает рассмотреть вопрос об улучшении материального положения. «Челобитчики» ставят требование: «В первую очередь мы считали бы необходимым рассмотреть вопрос о заработной плате, продовольственном и промтоварном снабжении, о лечении и пенсионном обеспечении партийных работников, об оказании помощи партийным работникам в деле повышения их культурного уровня и об улучшении положения с автотранспортом».

Что вызвало такую необходимость? Приводят следующие аргументы: «Существующие ставки зарплаты партийных работников были установлены решениями ЦК ВКП(б) в 1939 году и с тех пор не пересматривались. В партийный аппарат за последние годы влилось много работников промышленности и других отраслей хозяйств, где зарплата директоров предприятий Министерства транспортного машиностроения составляет 2500–3000 руб. в месяц, зарплата директоров предприятий Министерства вооружения – 2500–3500 руб., не считая получаемых премий; зарплата начальникам главных управлений по ряду министерств установлена 2500–3000 руб. в месяц и т. д.» В то время зарплата высших партработников была 2300 руб, первых секретарей обкомов – 1400–2000 руб., первых секретарей горкомов – 1100–1700 руб., что было ниже зарплаты директоров заводов, других хозяйственных организаций. Предлагали повысить зарплату работникам партийного аппарата на 50 %, что увеличивало фонд зарплаты на 83 млн. рублей в месяц, или 996 млн. рублей в год. Просили дотацию на питание – 105 рублей в месяц, прежде ее давали лишь ответственным работникам ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов и горкомов областных центров. На эти расходы дополнительно требовалось 7 млн. рублей в месяц, или 84 млн. рублей в год.