Полная версия

Февральский прорыв. Малоизвестные материалы о попытке Приморской армии прорвать осажденный Севастополь в феврале 1942 года

Эти меры привели к успеху немецких частей 54 корпуса. Благодаря более открытой местности, которая позволяла использовать превосходство в артиллерии, 22-й и 132-й пехотным дивизиям удалось к 29 декабря подойти на расстояние 2,5 км к Большой Севастопольской бухте. 32 полк, отданный дивизией в качестве резерва, был передан в подчинение 22-й дивизии.

В ночь на 25—26 декабря 1941 г. советский десант высадился в нескольких местах Керченского полуострова и нанес удар в тыл немецкого Керченского фронта, что привело к его перемещению. Ситуация была критическая для всей 11 армии в Крыму. Десант на западном побережье в районе Евпатории был отбит захватчиками, которые быстро ввели в бой моторизованные части. В отчете дивизии говорится, что противотанковый дивизион 24, развернутый в пехотном порядке, сыграл существенную роль в этом успехе. Таким образом, было предотвращено образование третьего фронта. Усиление активности партизанских отрядов в горах способствовало повышению бдительности в немецком тылу, который преимущественно прикрывали румынские войска. Так высадка десанта послужила для значительной перестановки немецких войск вокруг Севастополя, штурм города был остановлен 31 декабря, а часть подразделений переброшена на Крымский фронт. И тогда севастопольский фронт немцев был переведен в оборону.

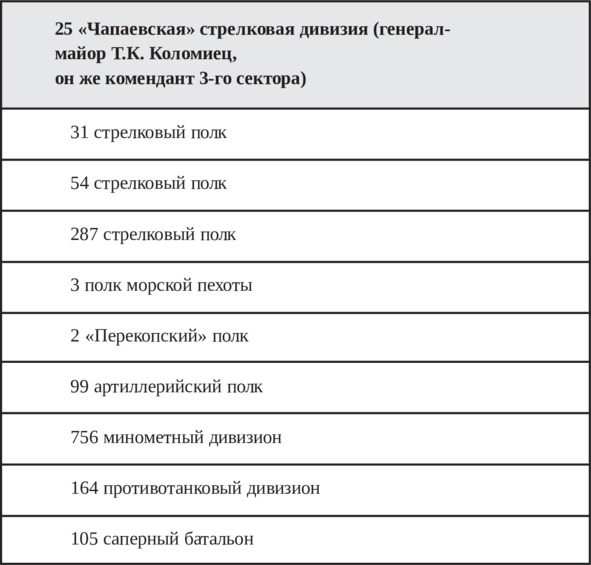

Напротив 24 дивизии находился 3 сектор обороны советских войск, в состав которого на тот момент входили:

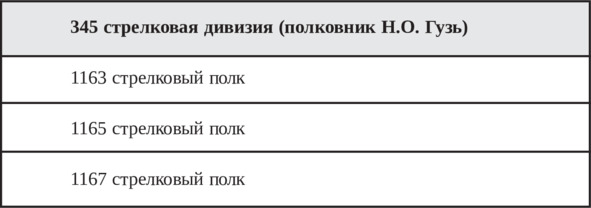

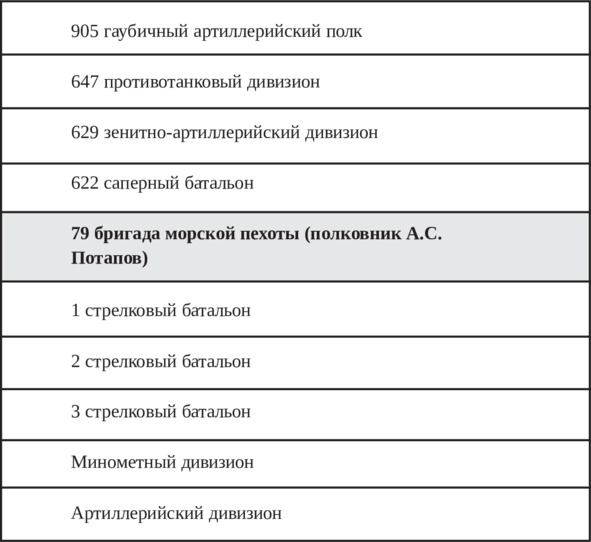

Детальнее остановимся на 345 стрелковой дивизии, которой выпала роль «главного кулака» февральского наступления. Эта дивизия понесла невосполнимые потери.

11 августа 1941 года вышло постановление ГКО СССР №459 о формировании дивизии на территории Северо-Кавказского Военного Округа в Северо-Осетинской и Дагестанской АССР. В сентябре – октябре 1941 года в рамках реализации этого постановления дивизия была сформирована, ей был присвоен номер 345. После

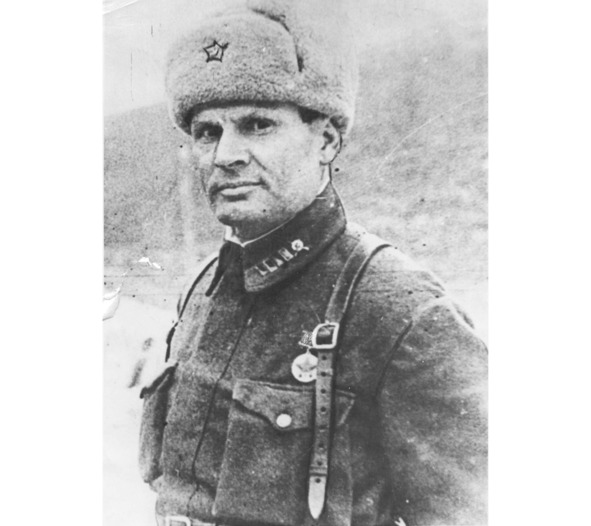

Командир 345 стрелковой дивизии Н. О. Гузь

Начальник штаба 345 дивизии полковник И. Ф. Хомич

завершения формирования она первоначально продолжала дислоцироваться на Северном Кавказе.

345-я стрелковая дивизия формировалась в Дагестане в Дербенте. Она вошла в состав 44-й армии Закавказского фронта. Командиром дивизии был назначен подполковник Н. О. Гузь.

Полковник И. Ф. Хомич возглавил штаб 345-й, который в момент формирования расположился в центре города в поме- щении гостиницы «Дагестанские огни» на улице Ленина, сегодня об этом факте свидетельствует мраморная доска на фасаде здания.

В октябре 1941 в составе дивизии было 24% осетин, 18% – чеченцев, 7,5% – дагестанцев, и лишь 38,3% были славянами. После завершения формирования дивизия первоначально продолжала дислоцироваться на Северном Кавказе, входя в состав 44-й армии Закавказского фронта. В действующую армию она вступила 1 декабря 1941 г. Первоначально дивизия использовалась для обороны

черноморского побережья и предназначалась для высадки в качестве 1-го эшелона в Феодосийской десантной операции. Для упрощения высадки у дивизии сократили тылы и часть артиллерийского вооружения. На 10 декабря 1941 г. она насчитывала 11386 чел., 7131 винтовок,

65 станковых и 100 ручных пулеметов, 93 миномета, 40 орудий. 23—24 декабря 1941 г. дивизия в составе 9955 человек была переброшена из Туапсе в Севастополь. С этого момента дивизия участвовала в обороне города, действуя в составе Приморской

армии Кавказского фронта.

Доставка подразделения в Севастополь осуществлялась теплоходом «Калинин» (начальник эшелона, командир 1165-го полка майор Н. Л. Петров), теплоходом «Димитров» (начальник эшелона, начальник инженерной службы дивизии майор Маслов), теплоходом «Серов» (начальник эшелона, командир 1163-го полка майор И. Ф. Можуло), теплоходом «Курск» (начальник эшелона, командир 629-го саперного батальона ст. л-т Рагульский – теплоходом «Фабрициус»; начальник эшелона, командир 1167-го полка капитан Оголь) – теплоходом «Красногвардеец».

Высадка подкрепления 25 декабря 1941 г. в Сухарной балке с борта крейсера «Красный Крым». Репродукция Романа Цынкалова

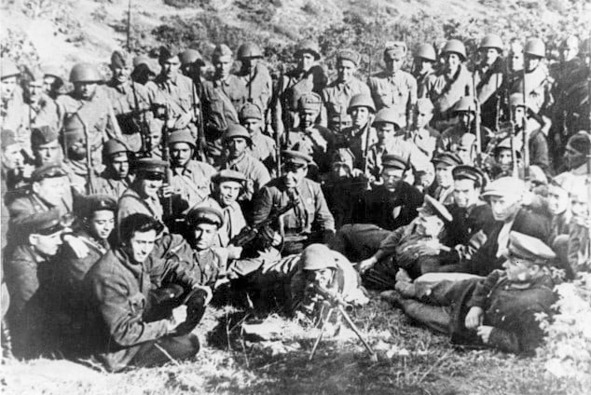

Личный состав 345 дивизии в период боевого слаживания. 1941 г.

Во время декабрьского штурма Севастополя основные бои развернулись в долине р. Бельбек, а к 21 декабря немцам удалось продвинуться до станции Мекензиевы горы. Создалась угроза прорыва к Большой Севастопольской бухте. Именно здесь была введена в бой свежая 345 стрелковая дивизия. Отразив наступление противника, 25 декабря дивизия нанесла контрудар вместе с 8 отдельной бригадой морской пехоты, 79 морской стрелковой бригадой, 40 кавалерийской дивизией и вновь вышла к станции Мекензиевы горы. 26 декабря – 1 января в районе Мекензиевых гор шли ожесточенные бои. Наши войска отражали атаки противника и сами переходили в контратаки. Противник до последних дней декабря 1941 г. не приостанавливал наступательные действия. 28 декабря в ходе атак врага была вынуждена отойти 79 стрелковая бригада, а к вечеру была вынуждена отойти и 345 стрелковая дивизия, неся большие потери. Однако после успешной высадки войск в районе Керчи 11 армия Манштейна прекратила штурм Севастополя. 2 января, оставив свои позиции в районе Мекензиевых гор, немецкие войска отошли на несколько километров севернее.

Так боевое крещение дивизии вспоминает начальник штаба 345 стрелковой дивизии полковник И. Ф. Хомич:

«В Севастопольскую бухту мы входили под «салют» зенитной артиллерии, стрелявшей по самолетам врага. Под- ходя к берегу, корабли быстро спускали трапы, и тут же сотни и тысячи воинов сбегали по трапам на берег, тащили пулеметы, минометы, пушки.

345-я стрелковая дивизия получила задачу занять оборону на Мекензиевых горах. 1163-му полку было приказано наступать в направлении станции Мекензиевы горы. Правее наступал 1165-й полк. Обстановка в горах все еще была неизвестна. Ясно было одно: дивизия двумя полками зацепилась за твердь.

В тот же день и почти в одно и то же время бой разгорелся в северных верховьях Графской балки. Наступавшие

батальоны 1165-го стрелкового полка столкнулись с сильной группой немцев, пятая и шестая роты с левого фланга атаковали фашистов, дело дошло до рукопашной, немцы откатились к северу, оставив на поле боя трупы. Клин их наступления был срезан. В этом бою и мы потеряли десятки бойцов и командиров. Пал смертью храбрых комиссар 1165-го полка Александр Тимофеевич Груздев. Продвигаясь вперед, первый батальон 1165-го стрелкового полка вошел в боевую связь с моряками второго сводного батальона 8-й бригады. Моряки дрались лихо, днем и ночью отбивая яростные атаки наседавшего врага, несли большие потери, но это не снижало их боевой мощи.

К вечеру мороз стал крепчать, быстро стемнело, надвинулась ночь. Многотысячный состав дивизии размещался под открытым небом, на снегу, все свободные помещения были заняты тылами и штабами других частей.

Особенно трудно было в горах. В полосе наступления дивизии не было ни окопов, ни землянок, ни блиндажей, где бы можно было обогреть, хотя бы чередуя, людей. С наступлением темноты обстрел немного утих. Солдаты, малыми саперными лопатами зарываясь в снег, изредка отстреливались. Мерзлый каменистый грунт малой лопатой не возьмешь, требовались лом, большая лопата, а их в каждом полку было не больше двух-трех десятков, пришлось ограничиться небольшими снежными ячейками, которые впо- следствии превратили в снежные окопы.

В ходе непрерывных боев было налажено управление, связь, развертывались тылы. Командный пункт дивизии на второй день был размещен в штольне, хотя она была сырая и неуютная. Но это неприглядное подземелье сохранило жизнь многим воинам.

В первые дни боев на Мекензиевых горах нашим левым соседом была 8-я бригада моряков. Командовал бригадой полковник В. Л. Вильшанский, комиссаром был назначен бригадный комиссар Л. Н. Ефименко. Моряки дрались лихо, наступали смело, действовали решительно, одно было плохо

– они не любили окапываться и почти не маскировались, некоторая часть их и на перебежки смотрела, как на поклон фашистам. Все эти пренебрежения тактикой пехотного боя приводили к большим потерям, а когда выпал снег – черная морская форма на снегу представляла отличную цель для врага. 26—27 декабря остатки обессиленной бригады были заменены 1165-м стрелковым полком, часть моряков была переброшена в район 30-й береговой батареи, другая часть ушла на укомплектование морских частей в Инкерман.

В те дни шли жестокие бои. Обе стороны несли большие потери. Каждый метр земли поливался кровью, станция Мекензиевы горы переходила из рук в руки по нескольку раз в день, на месте станции остались груды камня и кирпича. Высадившись в Севастополе, дивизия оказалась в самом пекле сражения. Главный удар немцы наносили по левому флангу дивизии в направлении станции Мекензиевы горы. Туда был введен 1167-й стрелковый полк Оголя, и он на время выправил положение. Однако угроза прорыва оставалась, мы вынуждены были на левом фланге оставить этот полк без одного батальона. Этот батальон и составил резерв дивизии. 29 и 30 декабря немцы снова потеснили полк, в бой был введен последний батальон. Врагу удалось прорвать позиции 1163-го стрелкового полка. Создалась критическая ситуация, а наша оборона все молчала, засекая огневые точки врага. Похоже, немцы решили, что мы покинули свой рубеж. Во всяком случае до десятка групп противника в разных местах поднялись и с криком бросились в атаку. По ним ударили пулеметы и минометы. Наконец заговорила и советская тяжелая артиллерия. Полк Богданова удачным налетом накрыл засеченные вражеские пушки. Но в бой вступили сотни немецких пулеметов, минометы, ротные и батальонные. В десятом часу утра враг перешел в атаку на всем участке фронта. Артиллерия СОРа поставила заградительный огонь, отделив танки от пехоты. Немецкие танки взрывались на минных полях или были подбиты артиллери- стами подполковника Веденеева. В бой ввели батальонные,

а в двух полках и полковые резервы, однако положения они не восстановили: под напором во много крат превосходящего противника в центре, на стыке двух полков, образовался глубокий прорыв, оборона рухнула и подалась назад.

В направлении станции Мекензиевы горы командир дивизии ввел свой последний резерв: из тоннеля вышел бронепоезд с моряками и ударил по врагу. Тут же корабли Черно-морского флота открыли губительный огонь по артиллерии и свежим колоннам противника. Пехота отошла и оставила пушки, связь не работала. Если сейчас не оттянуть пушки в тыл, немцы могут захватить все. Отходить нельзя и некуда, если ослабить огонь и начать перемещать артиллерию, враг мог смять нас и тогда уж наверняка захватить пушки. Следовало любой ценой задержать пехоту и прикрыть артиллерию, а орудиям прямой наводкой расстреливать танки и наступающих гитлеровцев.

Теперь видно было, что на нас шла дымовая завеса, а не газовая волна, но противогазы люди не снимали. Только по- сле окончания боя мы поняли, что под прикрытием дымовой завесы немцы начали свой отход. А сокрушительный беглый огонь нашей артиллерии продолжался. Сражение раздробилось на отдельные бои. Части и подразделения дивизии выбивали залегших гитлеровцев с их позиций.

Во второй половине дня батальон 1165-го стрелкового полка и рота 1167-го полка заняли станцию Мекензиевы горы. Уже в который раз эта станция переходила из рук в руки. Самой станции давно не было, там, где она стояла, сохранилась лишь небольшая уцелевшая часть стены, битый камень. Кругом были воронки от снарядов и мин, кое-где сиротливо торчали дымоходные трубы. На железнодорожном полотне, почти рядом с платформой, лежали тела пленных краснофлотцев, расстрелянных гитлеровцами при отступлении. В низинах, в кюветах и укрытиях остались трупы немцев. Медленно сползал с гор едкий дым, его гнал северный ветерок в тыл, к Большой Севастопольской бухте. В поредевших полках не прошла еще нервная дрожь

ожесточенной борьбы, а с НП дивизии Николай Олимпиевич Гузь уже передавал циркулярное распоряжение: 1163-му и 1165-му полкам выделить отряды преследования и отогнать немцев за Бельбек!

После беспрерывного артиллерийского гула и пулеметной трескотни наступило некоторое затишье, передовые части ушли преследовать врага. Изредка слышен был пулеметный и автоматный огонь, кое—где бухали отдельные пушки, артиллерия, меняя огневые позиции, передвигалась вперед».

В такой переломный момент вступила 345 стрелковая дивизия на Севастопольскую землю и ценой больших потерь «с пирса в бой» помогла отбросить противника, переломив ход штурма.

В январе дивизию отвели с передовой в тыл 3 сектора, где под обстрелами артиллерии и бомбежками авиации полки дивизии совершенствовали боевую подготовку и готовились к предстоящему контрнаступлению.

«Январское затишье»

В период до середины января крупных боев на Севастопольском фронте не проводилось – это нам известно из хроники обороны Севастополя. Но из немецких отчетов, составленных на основании допроса пленных очевидно, что советским командо- ванием было принято несколько попыток наступления с целью оттянуть войска противника с Крымского фронта. Первоочередной целью был захват господствующих высот на лесном плато Мекензиевых гор, с которых открывался широкий обзор в тыл немецких позиций.

Силами 287 и 388 полков была предпринята попытка продвинуться в направлении высоты 115,7 и 100, но с тяжелыми потерями наступление остановилось, занять планируемые высоты им не удалось. И все же немного отодвинуть противника с преимущественных высот склона Камышловского оврага получилось. Полки заняли более выгодные позиции для развития успеха в предстоящем февральском наступлении.

Также нужно отметить, что и немцы принимали попытки контратаковать в третьем секторе и местами довольно успешно. Обе стороны, действуя разведгруппами, выявляли огневые точки переднего края и подавляли их артиллерией, а также не давали друг другу произвести инженерное укрепление на скатах занимаемых высот.

Ниже приведен отчет с выводом из журнала боевых действий 287 стрелкового полка 25 «Чапаевской дивизии» :

«В ночь с 16 на 17 января 1942 г. батальоны привели себя в порядок, пополнились боеприпасами и с утра 17 января продолжили выполнять ранее поставленную задачу по разминированию поля, в ходе которого были встречены сильным пулеметным огнем с 115,7 и с окопов западнее «Лощины». Батальоны залегли, отправили разведку, которая установила новые огневые точки на северо-западных скатах 115,7. Окопы противника, занимаемые 16 января отдельными группами автоматчиков, были заняты пехотой численностью до роты.

После минометного обстрела окопов немцев, подразделения дважды переходили в атаку, но понесли большие потери и откатились в исходное положение.

В результате двухдневных боев батальоны имели потери в людях – 157 человек. Наступательный порыв в боях показали 2-я рота, 3-я и 5-я, которые, используя наш артиллерийский огонь, близко подползали к окопам противника и дважды переходили в атаку несмотря на автоматно-пулеметный огонь противника. Слабо действовали 1-я и 4-я роты, 1-я рота попала под сильный минометный огонь и понесла большие потери лишь потому, что продолжала лежать на месте. 4-я рота за два дня до вступления в бой была сформирова- на из прибывшего пополнения. Матросы не имели боевой

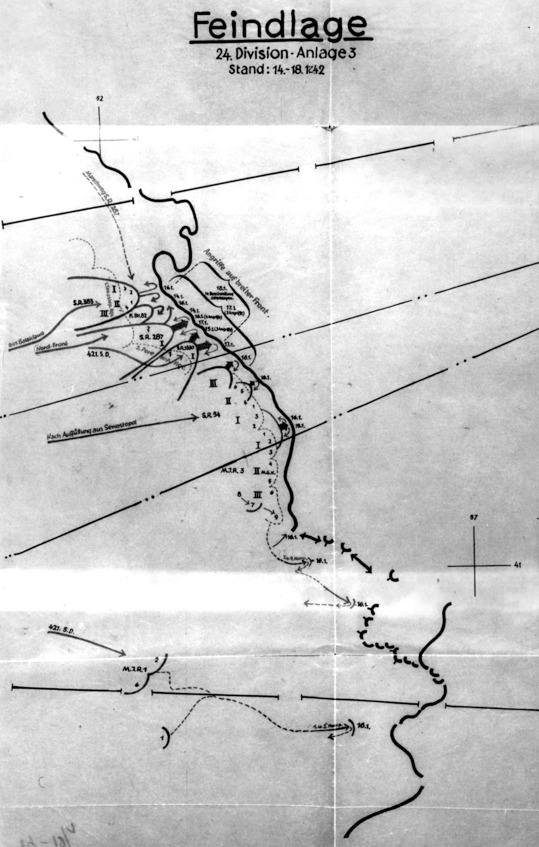

Немецкая карта положения советских войск по Камышовскому оврагу 14—18 января 1942 г.

подготовки, многие не умели обращаться с автоматическим оружием и гранатами.

Противник 16 января 1942 активности не проявлял и вел огонь по наступающим батальонам с пулеметов и минометов по отдельным мелким группам. В ночь с 16 января на 17 января 1942 г. противник подтянул подкрепле- ния и ротные минометы».

Выводы

– Пехота недостаточно использовала артиллерийскую поддержку для продвижения к окопам противника и броска в атаку, особенно в моменты, когда артиллерийский огонь переносится вглубь.

– Слабо применялся пулеметный огонь для продвижения стрелковых отделений и поддержания их во время атаки.

– Не велась беспрерывная разведка.

– Терялось ценное время при встрече с минными полями.

– Слабо применялись ротные минометы.

– Часто информация о расположении подразделений была неточной.

– С выбытием командирского состава терялось управление, в некоторых случаях атаки прекращались.

– Управление боем командирским составом батальонов было слабым, в особенности со стороны командира 2-го батальона старшего лейтенанта Богачева.

В свою очередь, немцы в ежедневных отчетах указывали, что интенсивность боевых действий на рассматриваемом участке 3-го сектора лишь уменьшилась, но не прекращалась. Из немецких отчетов, атаки советских войск трудно разделить на январские или февральские бои, т.к. на этом участке фронта столкно- вения не прекращались, потому что обе стороны стремились улучшить свое положение для будущих наступлений.

Итак, в немецких отчетах отдела разведки немецкой 24 пехотной дивизии за январь отмечается:

«Противник ведет разведывательные и штурмовые действия на передовой линии, при этом совершая артиллерийские налеты. Воздушная деятельность советских войск была исключительно активной вплоть до начала наступления. Истребители и самолеты-разведчики часто более часа кружили над лесистой местностью севернее хутора Мекензия. Даже в глубине участка дивизии русские вели разведку над деревнями, долинами и лесными массивами, предположительно с целью обнаружения немецких позиций.

Перед началом январского наступления советские самолеты сбросили большое количество листовок. В них был напечатан приказ Сталина о том, что Крым необходимо отвоевать. Двадцать девять дивизий должны были высадиться в Крыму и создать котел для немецких войск, из которого ни один солдат не вышел бы живым. Громкоговорящая машина пропаганды, которая несколько раз появлялась в правой и левой секции дивизии, оглашала текст такого же содержания. Целью советской пропаганды было подорвать или ослабить моральный дух немецких войск.

Воздушная разведка врага в течение нескольких дней до начала атаки фиксировала оживленное судоходство в порту Севастополя и интенсивное движение на дорогах восточнее Инкермана.

Радиоразведка отметила оживленные переговоры 13 января. Первые радиоперехваты, которые свидетельствовали о скором начале советской атаки, в некоторых случаях и помогли в решительных контрмерах.

В показаниях советских пленных из 54 стрелкового полка также говорилось о готовящейся атаке 14 января. Показания позволили получить полную информацию о силах и принять своевременные оборонительные меры по распределению подразделений.

Как и ожидалось, основное направление атаки 14 и 15 января советские войска сосредоточили свой удар на южных предгорьях ущелья Камышлы.

16 января противник атаковал левый фланг

дивизии южнее х. Мекензия. После того, как атаки русских в центре и на южном фланге потерпели неудачу, противник вновь перешел в наступление в районе 2 и 3 просеки широким фронтом. Потери противника в этот день были настолько значительными, что начатая 18 января атака на том же месте захлебнулась. Об упорстве, с которым противник пытался прорваться на правом фланге дивизии, свидетельствует тот факт, что только 17 января он предпринял 8 атак на одном и том же направлении.

Пехота русских была вооружена винтовками, преимущественно самозарядными, и обильным запасом ручных гранат. Атаки поддерживались огнем артиллерии вплоть до самых тяжелых калибров. Несколько раз противник использовал танки (предположительно тип «БТ»), было уничтожено 3 танка. Атака велась при сильной поддержке авиации противника. Начиная с темноты и до рассвета, истребители русских атаковали линию фронта бомбами и авиационным оружием. Обстрелу подверглись и тыловые районы.

Многочисленные атаки противника 16 и 17 января были отбиты с большими потерями для него на всем фронте – в правой и средней секции дивизии. У линии фронта было насчитано 553 убитых. После этого численный учет был невозможен, так как советы в течение ночи собрали всех убитых, лежащих на переднем крае. Принимая во внимание разрушительный эффект артиллерийского огня русских и многочисленные показания пленных, потери противника во время крупномасштабной атаки 14—18 января должны были превысить 1000 человек. Из-за ожесточенных боев количество взятых в плен было невелико: 34 пленных, 5 станковых пулеметов, 3 ручных пулемета, 16 автоматических винтовок, стрелковое оружие и боеприпасы.

До начала атаки перед дивизией располагались следующие подразделения:

Справа находился 1-й Севастопольский полк и 2-й Перекопский полк;

В центре – 54 стрелковый полк и 3 полк морской пехоты;

С левого фланга – 7 или 17 (Сивашский) полк. Атаки на правом фланге

с упором на южные предгорья ущелья Камышлы вел 287 стрелковый полк из района юго-западнее Камышлы, вероятно, доставленный через ущелье, а наступающий 383 стрелковый полк был переброшен из Балаклавы.

Атака на прифронтовом участке северо-западнее х. Мекензия была проведена силами 1 бат. 54 стрелкового полка и 1 бат. 3 полка морской пехоты.

54 стрелковый полк, как говорят пленные, в первых числах января был снова переброшен на фронт после пополнения. Также пленные утверждают, что в центре наступления в Камышловском

ущелье находилось 3 новых полка и 1 саперный батальон. Можно предположить, что в атаке участвовали также части 1-го Севастопольского и 2-го Перекопского полков. Главное направление атаки пришлось на участок шириной 1-½ км, и осуществлялось подразделением численностью в дивизию, с большой концентрацией тяжелых пехотных орудий и авиации.

Показания пленных

13.1.42 дезертир из 54 стрелкового полка свидетельствует: «Командир взвода говорил, что предполагалась атака при поддержке 20 танков».

14.1.42 3 дезертира из 82 саперного батальона сдались в 32-й полк, и заявили, что они должны были убирать мины, установленные перед русскими позициями.

16.1.42 Пленный из 3 полка морской пехоты командир взвода сообщил:

«Уже два дня как командование планирует атаковать высоту юго-западнее х. Мекензия. План атаки был следующий: 1 рота атакует край высоты, если он будет прорван, то за ним последует основная часть полка. Оставшаяся часть будет развернута справа вдоль склона для защиты фланга.

16.1.42 2 захваченных из 3 полка морской пехоты докладывают:

«16 января между 8:00 и 9:00 утра должна была состояться атака, центр атаки был сформирован 1-й штурмовой группой из 30 человек из 9-й и 7-й роты. В ночь с 13 на 14 командир полка отдал приказ готовиться к атаке».

16.1.42 4 пленных из 1 морского полка сообщили:

«Была запланирована атака на правый фланг, где размещалась румынская горная бригада, но она вскоре прекратилась из-за ошибочного обстрела своих войск. Атака должна была повториться 15 января 10.00 часов. 8-я и 1-я рота со 150 бойцами пошли в атаку на высоту 115,7.

17.1.42 Пленный из 3 полка морской пехоты сообщил:

«На 15 января, незадолго до наступления темноты, было приказано атаковать 3-й роте. Начальство сообщило, что готовится большая атака. Была выдана большая порция вина и последовал приказ».

17.1.42 Пленный из 287 стрелкового полка сообщил:

«Атака 16 января была проведена следующим образом: батальон был проведен через овраг проводником, знающим местность, и атаковал немецкие линии из оврага. Таким образом, плацдарм должен быть у подножия оврага».