Полная версия

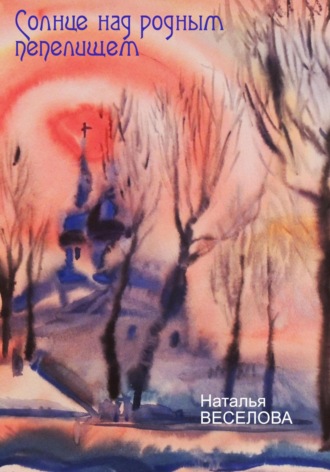

Солнце над родным пепелищем

Квартира их, в которой я родилась семьдесят лет спустя после той свадьбы, по тем временам была как бы и бедновата. С улицы, называвшейся в их времена 3-й Ротой Измайловского полка, а в мои – 3-й Красноармейской, вы попадали в прихожую… О, нет, не сразу в прихожую. Сначала следовало потоптаться на коврике в промежутке между двумя дверями, где помещались одна над другой несколько полок с кастрюлями: при отсутствии или даже еще неизобретении холодильника это пространство более или менее безуспешно его заменяло. От прихожей начинался длинный темный коридор, пугавший собой в этой квартире несколько поколений детей подряд, и по обе его стороны располагались комнаты – очень большие и поменьше. Маленьких в современном смысле слова тогда не делали. Комнат было пять или шесть, а потом коридор упирался, пробежав мимо ванной и туалета, в кухню – и можно было, в случае чего, всегда сбежать во двор через черный ход. От двора у меня остались на вечную память два черных мостовых кирпича – их очень удобно использовать при засолке грибов и воспоминаниях о детстве.

Из десяти родившихся у Зуевых детей до взрослого возраста дожили восемь: два мальчика и шесть девочек. О двоих умерших неизвестно ничего, кроме имен – Наташа и Андрюша – даже название болезней, сведших их в могилу, умерло вместе с ними. Но Зуевым пришлось горевать над гробом своего ребенка еще дважды: взрослыми, но молодыми умерли две их дочери, но об этом в свою очередь, ибо чужая смерть поспешности не терпит. Имена выросших детей – в уважительной последовательности по старшинству – такие: Сергей, Мария, Михаил, Евгения, Клавдия, Валентина, Кира, Зоя. Так уж случилось, что я почти ничего не знаю о Михаиле – кроме смутного слуха о том, что он служил в НКВД и смог в годы репрессий каким-то образом оберечь семью от оговора, ареста и прочих крупных неприятностей. Я его никогда не видела: он жил и умер в неизвестном мне городе и единственное, что мне косвенно от него осталось – это безымянное лицо его сына на фотографии рядом с моим молодым отцом…

О старшем, Сергее, знаю едва ли больше. Что в войну был он немцами угнан в Германию вместе с единственным сыном Юрием – а на обратном пути тем же самым НКВД (носившим, впрочем, уже другое из нескольких синонимичных имен) завербован, потому на Родине ни восточней, ни северней Таллинна не попал. О сыне позже, хотя это и несколько противоречит моему правилу писать ныне только о почивших: Юрий Зуев здравствует и по сей день, но пребывает в том же Таллинне и находится в таком возрасте, что вполне может стать исключением. Сергей умер в старости, все там же, в Эстонии, очень мучившись перед смертью почками. В ночь после собственных похорон он пришел за какой-то последней надобностью в свой дом, чему свидетелями были две его сестры, Валентина и Евгения, причем последняя – партийный работник, атеистка по призванию сердца. Обе они слышали знакомые братнины шаги в пустой квартире – и было им не страшно, потому что знали, что родной брат плохого не сделает…

Остаются шесть сестер, и начинать я буду не по порядку, а по справедливости. Она требует вспомнить первой мою родную бабушку Клавдию, хотя она и умерла почти за тридцать лет до моего рождения, в тридцатилетнем возрасте. Ее пяти сестрам посчастливилось иметь внешность, вошедшую в моду в середине тридцатых, благодаря Орловой, Целиковской и Ладыниной, и не выходившую из нее больше тридцати лет. Все они имели волнистые русые волосы, ясные серо-зеленые глаза, не совсем правильно овальные, но и не круглые лица, гладкую кожу, впечатляющие с первого взгляда здоровые пышные формы и рост не выше ста шестидесяти трех сантиметров. Они удачно вписались в банальный эталон тех лет под названием «красивая женщина», и каждая по-своему воспользовалась в жизни этим несомненным преимуществом.

Моя бабушка, как говорили, одна пошла в своего шведского предка – чертами, не мастью, потому что была волосом не по-северному темна. Черты ее лица причудливо сочетали мягкость с точеностью, нос, безусловно, выдавал нерусские корни и был абсолютно идентичен носу белобрысого деда Егора. Бабушка имела тонкий и хрупкий стан и характер вполне определенный: легкомысленный. Можно с уверенностью сказать, что она любила делать больше всего: украшать себя по-всякому и в таком виде фотографироваться. От времени, когда увековечивание собственной персоны на куске картона посредством таинственного ящика на трех ногах было делом ответственным, отнюдь не сиюминутным, требовало тщательной подготовки, продуманного туалета и позы, что позволяло оставить после себя, кроме маленьких фоточек на документы, лишь несколько солидных фотографий, наклеенных на тисненый картон, защищенных от случайностей тончайшей папиросной бумагой – от того времени осталось не менее пятидесяти фотографий бабушки Клавдии, причем среди них нет ни одной неудачной. Клавдия в профиль, фас и вполоборота, с волосами, плечами, розами, бантами, лентами; в темном, светлом, льняном и бархатном – грустная, загадочная, счастливая, спокойная, больная, смеющаяся… «Ну, как общий вид?» – единственная точная фраза из ее прямой речи, настолько часто, по всей вероятности, повторявшаяся, что спустя пятьдесят лет после смерти Клавдии была передана мне в неизмененном виде.

Мужей у нее было двое, и оба очень необременительные. Первый – некий Толик – яркий тип избалованного эгоиста со слабовольным подбородком, не оставивший ей, по счастью, потомства. Это ему она, молодая, дарила вырезанные в форме сердца свои фотографии, на которых, в умопомрачительных шляпках, томно смотрела мимо фотографа. «Толе от Клавдии» – писала она на их обороте с красивым росчерком – а после развода забрала все карточки себе обратно. Фотографии второго мужа у меня нет – а жаль, потому что эта темная лошадка – мой родной дедушка, подаривший мне фамилию. Если бы (вот и второе) бабушка, разведясь с ним, вернула себе и своему сыну, моему отцу, девичью фамилию, то Веселовой мне бы не быть никогда. Но она фамилию почему-то не сменила, с ней и в гроб пошла, она значится и на ее бедном кресте на Смоленском кладбище – доставшаяся от второго мужа, с которым прожила не больше года, но родила сына Александра. Кто он был, мой таинственный дед, никогда ни в чьей жизни больше не появившийся? В очень недостоверном (потому что раннем) воспоминании о просмотре альбома кого-то из сестер Клавдии он предстает мне чуть смахивающим на молодого Блока – и все. А еще он играл на скрипке.

Клавдия умерла, когда ее единственному ребенку было три года – и он на всю жизнь запомнил, как его привели к матери в комнату прощаться, и несчастная умирающая «обливала его слезами». Перед кончиной она болела странной болезнью, записанной в свидетельстве о смерти как гастрит. Разве можно умереть от гастрита? – до сих пор мучает меня неразрешимый вопрос.

О своей смерти она знала заранее. Годом раньше сестра Валентина, (впоследствии моя незабвенная «тетя Валя», заменившая мне в Петербурге бабушку) встретила ее, еще совсем здоровую, рано утром на могиле своего недавно умершего сына Бори. Клавдия сидела там, держа на руках моего маленького папу – своего двухлетнего Алесика. На удивление сестры ответила, что только что видела Борю во сне, и он сказал ей следующее: «Тетя Клава, скоро мы будем жить с тобой вместе, а Алесик останется с мамой». Весьма в недалеком будущем так оно и вышло.

Своих умерших предков я отмаливала в Иерусалиме у Гроба Господня и на Голгофе, после чего стала как-то поспокойней за их посмертную судьбу. Но что, в сущности, сказал Клавдии умерший шести лет Боря? По словам его матери, он не был крещен, родившись в богоборческих ранних тридцатых, но умер до семи лет – младенцем. Стало быть, он находился в том месте Посмертия, где пребывают некрещеные младенцы, и там ожидал свою крещеную (за девять лет до революции родившуюся) тетку? Значит ли это, что по каким-то грехам на момент смерти ей было отказано в пребывании с христианами, но все-таки наказание не простерлось слишком далеко, дав ей возможность встретиться с племянником в месте, достаточно упокоенном, но не озаренным Христовым светом?

Про моих двух петербургских бабушек

У доблестного Майделя было десять внуков, что казалось, обещало роду в целом невиданное процветание и преумножение. Но пять революций и две огромные войны, обрушившиеся на страну в течение одного века, хорошо еще не под корень извели его, а дали возможность пробиться чахлым одиноким росткам, причем, в родном Санкт-Петербурге возможным продолжателем нашего рода остается только мой единственный сын. Из десяти детей Параскевы двое умерли в младенчестве, четверо имели по одному ребенку, и четверо, доживших до взрослого возраста, не оставили живого потомства вовсе… Внешние причины на то были разные, но теперь, глядя сквозь призму христианского самосознания, главную и единственную причину я вижу отчетливо и неотвратимо: такое наказание постигло семью за то, что февраль семнадцатого взрослые встретили с одобрением, через восемь месяцев приветствовали октябрь и потом до самой смерти не изменили своего мнения, привив его неопытным младшим, навязывая неискушенному молодняку. Иконы были сняты со стен и запрятаны подальше, причем так, что мне остались из них только три, и то подвергшиеся гнусному надругательству со стороны… Появился в нашей семье и человек, всю жизнь самозабвенно прослуживший идее мировой революции и коммунизма, посвятивший себя многотрудной партийной работе: одна из дочерей Николая с Прасковьей – Евгения, а всю мою жизнь – тетя Женя.

Она родилась в тысяча девятьсот четвертом, и окончить Павловский институт благородных девиц до революции не успела. Зато успела нахвататься вредных идей и проникнуться ими, что привело ее прямиком в ВКП(б) – двадцати лет, по так называемому Ленинскому призыву.

Жизнь Евгения прожила строгую, с первым поцелуем в тридцать один год, а целовальщиком был некий Мишка. Падение честной партийки произошло в извозчицком тарантасе, наверное, одном из последних в истории человечества. «Ехали мы как-то с Мишкой на извозчике…» – так начинался и заканчивался рассказ восьмидесятилетней тети Жени об этом знаменательном в жизни девушки событии… Мишка вскоре исчез безвозвратно, а вместо него в жизни Евгении появился бравый военный хирург Петр Петрович Минеев. Он тоже был красив модной красотой тридцатых-пятидесятых, во всяком случае, чуб имел кудрявый, а нос орлиный. Его-то атеизм как раз и простерся до той крайности, что ему показалось мало, что иконы просто убраны с глаз долой – и он решил бороться с мракобесием активнее: порубить их топором. Снятием солидных окладов доктор Минеев почему-то предпочел не заморачиваться, поэтому значительного ущерба иконам и не нанес, только мощная дубовая доска у Николы-Угодника изрядно повыщербилась сзади. За это в семидесятых он угодил под трамвай – и его тоже хорошенько повыщербило…

Супругов Минеевых Господь бездетностью не наказывал: это наказание они сами на себя возложили и абсолютно сознательно от детей отказались, а на вопрос, почему – отвечали твердо: «Все равно никакой благодарности не дождешься». Тетю Женю не мучил призрак одинокой старости и пустой – без стакана воды – тумбочки у смертного одра: еще будучи более или менее молодой женщиной, она приняла для себя решение умереть в привилегированном доме престарелых для старых большевиков, зная уже, что непременно его у власти выслужит. Впоследствии желание исполнилось с настолько ювелирной точностью, что можно уверенно сказать, что Господь ее добровольный выбор уважил: последний документ для поступления в Дом Старого Большевика был подписан 20 августа 1991 года, то есть за сутки до поражения пресловутого «путча», после которого уже никто подобной бумаги не подписал бы – так ей на следующий день и объявили. С 21 августа дом престарелых стал принимать только ветеранов войны, а ее-то как раз тетя Женя благополучно пересидела в Свердловске…

В свое время она стала опекуншей моего осиротевшего трех лет папы, сына сестры Клавдии, что и дает мне формальный повод называть ее почти официальной своей бабушкой. Он горько плакал и все звал умершую маму, скитаясь по тому самому страшному черному коридору в квартире на 3-й Красноармейской улице и, устав, вероятно, от хронического воя здорового трехлетки, Евгения вышла в коридор и раздраженно бросила невозвратимые слова: «Ну, что ты плачешь? Я твоя мама!» – и ребенок успокоился, стал так ее называть и меньше плакать…

Опекунство Евгении и Петра было им совсем необременительно: ласку и какую-никакую родственную любовь ребенок получал от бабушки с дедушкой, а мачехе и отчиму осталось лишь непритязательно кормить-одевать его со своих весьма и весьма немелких денег, да проверять у школьника дневник, периодически вступая прямо на его страницах в переписку с классным руководителем. «Вчера он должен был пойти на дополнительный урок математики, но не сказал об этом мне и прогулял его», – вот образец подлинно коммунистической неподкупности, за которую даже трудно всерьез осуждать человека с такими принципами: пустяк ведь – донести классной на собственного пасынка, когда и не такие бумаги от чистого сердца писались в те времена в другие, куда более серьезные инстанции…

А ведь людьми-то, они, наверное, были неплохими – Петр с Евгенией. Из всех своих многочисленных двоюродных бабушек (кстати, сразу после моего рождения дружно отказавшихся называться так и велевших моим родителям научить меня, что они еще молодые – «тети») я больше всех любила именно тетю Женю, да и пошла в нее внешностью, здоровьем (надеюсь) и немножко характером (во всяком случае, в той его части, что отвечает за целеустремленность и преданность гиперидее). Любила за то, что она была невредная и никогда не пыталась меня воспитывать – возможно, из хронического равнодушия, которое, должна признаться, и я сама питаю к чужим детям; но равнодушие подразумевает ненасилие – а это как раз у детей на втором месте после подарков; любовь требуется только от мамы, за это ей же прощается и многоразличное воспитание… Что касается подарков, то милые девчоночьему сердцу цепочки, сережки, колечки и прочие сорочьи удовольствия водились у нее в изобилии, и мне всегда позволялось свободно в них копаться, выбирая себе, что сильнее блестело – и это она благосклонно отдавала мне насовсем. Кстати, откуда и зачем взялась у тети Жени вся эта бижутерия? – ведь не от нее унаследовала я слабость к самоукрашательству. Ее же помню всегда в закрытом темном, консервативную до абсурда: Бог весть отчего решив однажды, в незапамятных пятидесятых, что плюшевое темно-коричневое пальто и вязаная, «колпачком», шапочка – именно те предметы туалета, которые ей несказанно идут и будут красить ее пожизненно, она осталась им верна до своего очень нескоро открывшегося гроба: многие десятилетия раз в два-три года она шила и вязала на заказ точно такие же вещи взамен отслуживших старых, не поменяв в фасоне ни линии, ни пуговицы.

В моем более позднем детстве, после отправки нашего дома-ветерана на капитальный ремонт, когда вся семья оказалась раскиданной по разным краям мегаполиса, а тетя Женя поселилась в Веселом поселке, меня, бывало, отправляли на осенних или весенних каникулах гостевать к ней дня на три. Я запомнила загроможденную многочисленными коробками и мебелью в белых чехлах двухкомнатную квартиру, две великолепные бронзовые настольные лампы на тумбочках около нежной четы впечатляющих кроватей, чугунную сковородку, полную волшебно вкусной картошки, жаренной на сале в духовке (никогда и ни при каких обстоятельствах не едала ничего вкуснее), красного дерева трельяж, в многочисленных ящичках которого таились невозможно, томительно прекрасные вещи – как-то: бархотка, пудреница с сеточкой, прозрачная круглая стеклянная коробка с «драгоценностями», вполне мне доступными, старинные картонки из-под конфет, перламутровые раковины, в которых пело море… Главная моя сокровищница в гостях у тети Жени находилась между упомянутым трельяжем и шкафом: прямо на полу там были сложены внушительной стопкой журналы «Здоровье» лет за двадцать пять, так мне, десятилетней, приглянувшиеся, что именно им я посвящала все время между едой, сном и примеркой украшений, несказанно радуя тем тетю Женю. Бездетные женщины обычно боятся гостящих детей – ведь их надо выгуливать и как-то занимать; со мной такой проблемы не существовало: я никакого внимания к себе не требовала, а в десятый раз разглядывала, например, карикатуру на рок-н-ролл, нещадно разоблачаемый в середине пятидесятых, или недоуменно читала статью о пользе только что разрешенных абортов…

Евгения Николаевна Минеева умерла в девяносто лет, от старости. Незадолго до смерти мы с сыном навещали ее в доме престарелых – и была она вполне довольна жизнью в отдельном номере с балконом и санузлом, показывала выпускной академический альбом мужа, за обе щеки уплетала «корзиночки» с пышным розовым кремом, попросила меня выщипать и накрасить ей брови, потому что «тут один так смотрит, так смотрит…». Дом Старого Большевика (Ветерана) не скучал: дружным коллективом ездил в гости к соседям – Старым Актерам – на концерты, писал гневные петиции Президенту, в годы самой головокружительной инфляции лопал по понедельникам красную икру…

«Моя жизнь состоялась так, как я этого хотела: я была счастлива, здорова, занималась полезным для общества делом и теперь умру с удовлетворением», – Евгения не изменила себе до смерти, накануне велев младшей сестре похоронить вместе с урной свой пронесенный сквозь все политические торнадо партбилет…

У морга нас встретил приехавший туда раньше родственник, не отличающийся особой церемонностью и в выражениях не слишком разборчивый, поэтому приветствие его прозвучало так: «Нам не ту старуху подсунули». Я недоуменно приблизилась к гробу и действительно увидела там труп незнакомого бесполого существа с запавшими щеками, обтянутыми скулами и провалившимся ртом. Конечно же, это была не пухлая, круглолицая, кудрявая тетя Женя! Но ее сестра Валентина, в жизни свое отудивлявшаяся и отскорбевшая, бестрепетно взошла по трем ступенькам, ведшим к гробу, расстегнула покойной платье, глянула и заплакала: «Да, это Женечка, это Женечка…». А я ее так и не узнала – и за всю историю моих проводов людей в мир иной это пока единственный, и, надеюсь, последний случай.

По желанию тети Жени ее не отпевали, но на девятый день заказали все-таки в Троицком Соборе, где в свое время ее крестили, где венчались ее родители, скромную панихиду. Нас собралось несколько человек – обломков гибнущего рода. Священник еще не появлялся, и мы часа полтора бродили в ожидании вокруг стоявшего тогда в лесах храма, того самого, у которого с куполом синим не властно соперничать небо1 – а батюшка все не шел и не шел. Наконец, прибежала свечница и сказала, что на пути из пригорода у священника сломалась машина, он вынужден тащить ее на буксире и очень перед нами извиняется, что панихиду служить придется завтра. Назавтра все повторилось с той лишь разницей, что нас, обломков, смогло прийти меньше, и у батюшки машина не сломалась, зато его самого разбил радикулит, да так, что извинялся не он сам, а матушка. После этого уже и дурак бы догадался, что третьего раза ждать не стоит…

Муж тети Жени в книге «Врач на войне» (или с подобным названием, потому что сама книга утрачена) именуется «Главный хирург Балтики» – его фотография, помещенная там, изображает кудрявого темноволосого мужчину в белом морском кителе. Подвиги Петра Петровича Минеева, капитана второго ранга медицинской службы, на самой героической Балтике почему-то начисто выпали из моей памяти, зато во время послевоенного разминирования южного берега Финского залива ему оказались обязаны жизнью, наверно, несколько десятков саперов, никогда о своем чудесном спасении не узнавших. Он обратил как-то раз внимание, что случаев подрыва саперов на минах в послеобеденное время чуть ли не в два раза больше, чем в дообеденное. Долго думал, почему, и, наконец, догадался: им, оказывается, за обедом наливали «фронтовые сто грамм»! Доктор Минеев велел перенести поблажку на вечер, благодаря чему подрываться они почти перестали… В моем детстве он был непробиваемо глух после фронтовой контузии, постоянно курил трубку, даже держа меня, карапузиху, на коленях, увлекался черно-белой фотографией, а характер, по воспоминаниям моих родителей, имел стервозный – но это, в конце концов, частное мнение…

Так засохла – без трагедий и метаний – еще одна веточка на могучем древе под названием род человеческий. Другая отмирала мучительно и катастрофично, на моих уже вполне взрослых глазах, в лице Валентины, то есть, тети Вали, составлявшей мое наказание с детства, но по всем счетам заплатившей сполна.

Она была моложе сестры и резко от нее отличалась – не внешностью, а повадкой. В отличие от степенной тети Жени, тетя Валя, казалось, имела спрятанный под юбкой моторчик (на маневренном фонде во время капремонта ее даже прозвали Скороходом), но и бес там, определенно, тоже затаился, потому что притягательностью для мужчин она обладала неимоверной. Папа говорил мне когда-то, что один глаз тети Вали имел зрачок не круглый, а кошачий, вытянутый, что, впрочем, никак не влияло на остроту ее зрения, но повод заподозрить в ведьмовстве давало. Подозрение это было, однако, напрасным, потому что трудновстретить человека, менее страдавшего мистицизмом… В жизни – да, но, как теперь припоминаю, на картах гадать она все же бралась, простым раскладом – и, представьте, сколько бы ни гадала мне во время любовных коллизий моего девичества, предсказания всегда сбывались с пунктуальной точностью. В целом она была человеком ухватистым, здравомыслящим и жестким – недаром до пенсии проработала снабженцем и при этом, если верить глухой молве, еще и подпольно приторговывала «камушками». Нравом обладала крутым, никаких противоречий не терпела, в воспитании детей полностью отрицала принцип дружбы и «демократии», считая, что их дело – молчать, слушаться с первого слова, не путаться под ногами и не лезть с вопросами. «Даже если ты точно знаешь, что тебя наказывают несправедливо и взрослый неправ, ты все равно не должна спорить с ним, потому что маленькие девочки не смеют противоречить взрослым», – таков был один из ее многих похожих педагогических постулатов. Надо ли говорить, что в детстве я не испытывала к ней никаких теплых чувств, а испытывала горячие – отвращение и ненависть. Они еще усиливались оттого, что видеть ее мне приходилось гораздо чаще, чем хотелось бы, потому что мои работавшие родители иногда вынуждены были просить ее присмотреть за мной на каникулах и однажды даже отправили с ней на дачу в Комарово – впрочем, после месяца, проведенного нами под одной крышей, тетя Валя сама категорически отказалась в дальнейшем брать меня к себе более чем на сутки. И было из-за чего. Надо сказать, что львиная доля нрава и даже вкусов была унаследована мною именно от нее, вдобавок, единственный ребенок в семье, я к моим десяти годам была самым возмутительным образом избалованна. Это происходило за год до моих первых месячных, после которых я стремительно превратилась из сорванца в своенравную барышню, несколько помягчела характером, начала рассуждать о смысле жизни и писать стихи. Неволи я не терпела, воспитанная свободной и любимой, поэтому мне казалось диким, что меня можно за непослушание, например, запереть на весь день в комнате; мне и в голову не приходило там оставаться, поэтому я преспокойно вылезала в окно и мчалась в наш сосновый лесок командовать ватагой ребятишек, состоявших в моей «банде» – ибо это был неизбежный в жизни ребенка нашего поколения период «тайных обществ», «секретных штабов» и карт местности, испещренных стрелками и таинственными знаками, среди которых череп и кости являлись абсолютно обязательными. Случались и серьезные драки – с применением увесистых дубин, гонки на велосипедах, после которых на мне не оставалось живого места – и можно себе представить, как тряслась за меня тетя Валя, обязанная, все же, вернуть ребенка родителям целиком, а не по частям, чем и оправдывались ее чрезвычайные меры, в ответ рождавшие только вызывающую грубость и непослушание в квадрате. Временно спокойной она могла побыть только тогда, когда я, случалось, на целый день присасывалась к очередной книге или проводила вместе с тетей утро, собирая грибы – но ведь никакой гарантии не было, что вечером я не убьюсь насмерть или не прикончу ее саму. Такая возможность у меня однажды мелькнула, и я до сих пор не могу избыть темного ужаса при воспоминании об этом своем детском приключении.

Подбила я однажды своих сотоварищей вырыть самую настоящую волчью яму перед «вражеским штабом», обнаруженным в такое время, когда родители уже разогнали наших врагов по домам. Смеркалось – а у нас кипела работа: мы копали и копали, а потом еще воткнули в дно ямы остро заточенные колья, словно собирались загонять медведя (не забудьте, мне тогда было почти десять лет, но в раж входить я умею и до сих пор, правда, делаю это несколько реже). Яму закрыли ветками, положили сверху невесть где добытый коленкор, а на него насыпали палой хвои, очень натурально разметя ее еловой лапой. Получилось идеально; я до сих пор помню свое удовлетворение от качественно проделанной работы – и тут из-за сосен раздалось ненавистное: «Наташа, ужинать и спать!» – и тетя Валя неожиданно возникла едва ли не в двух метрах от замаскированной ямы – и продолжала уверенно шествовать вперед. «Тетя Валя, стой!!!» – взвизгнула я, нимало не заботясь о своем авторитете перед «младшими по званию». Если бы жизненного опыта было у меня хоть лет на пять побольше, то я бы уже знала, что самым надежным способом немедленно остановить тетю было выкрикнуть: «Иди быстрее!!!» – но мне не исполнилось еще, повторю, и десяти лет. «Почему это я должна стоять?!» – в полном соответствии с нашим с ней характером возмутилась она – и следующий шаг стал роковым: раздался треск на весь лес – и я зажмурила глаза. Бог пронес. Она не то что не попала на колья и не сломала позвоночник – но и в прямом смысле отделалась легким испугом. А я не стала убийцей, не подлежавшим по малолетству уголовной ответственности.