Полная версия

Улица Холодова

Тогда подобные доски современникам были редкостью, особенно на школах. Сейчас устанавливают на фасадах школ памятные таблички убитых на нынешней войне недавних выпускников. Родители и администрации школ иногда выражают недовольство: табличек становится слишком много, это может испугать детей.

Дима и Война. Часть 2

Дима оканчивает школу почти на отлично, но с четверкой по военной подготовке. Это не Дима недостаточно хорош для предмета, это предмет недостаточно героичен для Димы. Война ждет, отрыгивает кровью. Даже теряет Диму из вида, тот движется по выдуманному советскому раю – поступает учиться на инженера в МИФИ, на удивление учителей нашей с ним школы, он же чистый гуманитарий, любящий историю. На первом курсе вешает в институте объявление-приглашение проехать с ним по старым русским городам на велосипеде и указывает, что ночлег и еда не гарантированы, но уйма впечатлений – да. Отзывается только один мальчик, обычный. Не знает, с кем едет путешествовать: Jesus Christ on a bike!

Они паломничают по разным старостям средней полосы, крепостям, заброшенным усадьбам, мощеным или асфальтовым дорогам, или бездорогам вовсе, монастырям и церквям. Дима много фотографирует, он любит русские церкви. Их архитектуру он слушает как музыку. Старинная музыкальная шкатулка с колокольчиками. Святое и героическое всегда тут звучит рядом. (Дима так любит церкви, что у себя дома волонтерит – восстанавливает церковь рядом со своим городом, единственную сохранившуюся тут с XIX века. Время еще такое, что это редко и смело.)

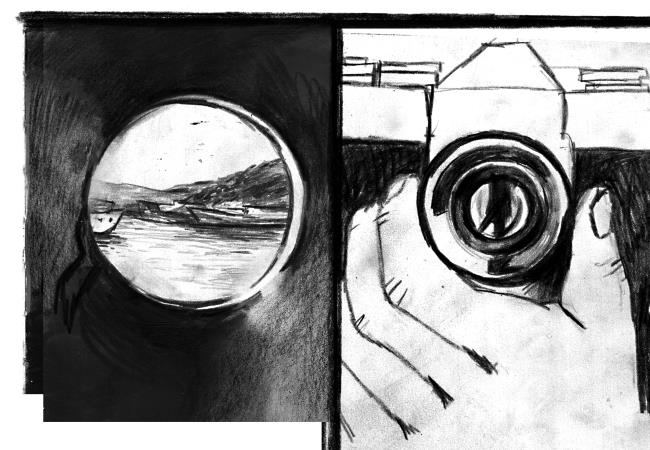

Лица с икон и фресок смотрят сверху вниз, но отличают Диму от других людей. Война впервые за много месяцев замечает Диму в церкви, в глазок мощевика из иконы полководца. Дима и его сопутешественник едут дальше. Война нанизывается пудовыми грузами на спицы велосипедов. Очень странные дела. Мальчикам совсем тяжко крутить педали, держать руль, они неожиданно очень сильно устают. У Димы нет сил даже фотографировать. Решают, что, возможно, две недели достаточно, садятся в ближайшем городе в электричку до Москвы. Дима возвращается домой, у него долго потом трясутся руки от перенапряжения, но он счастливый.

А Война тут как тут. Дима учится в институте с военной кафедрой, но его имя-фамилия все равно оказываются в списке призванных в армию. Листок присылают прямо на кафедру вуза. Не ясно, ошибка – призывать первокурсников или намеренное желание закрыть недобор призывников студентами. Можно поспорить, разобраться, доказать неправоту, договориться, но так не ведут себя настоящие воины. Дима идет, как он говорит матери, «исполнять свой долг».

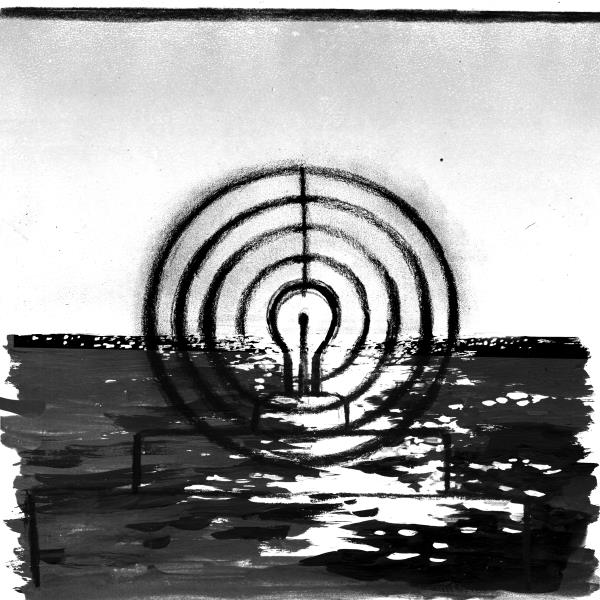

Война почесывается, понравившийся ей ангел становится к ней ближе, вот он уже в военной форме. Она теперь может чувствовать его каждый день через его форму. Он служит «хорошо» на проклятом полуострове, на авианосце с именем этой самой земли. Сначала Диме сложно, потом он привыкает. Из института, откуда его отправили служить, высылают учебники по физике. Дима читает их, когда есть хоть какое-то свое время. За отличную службу его фотографируют с автоматом в парадной форме. Карточку он отправляет родителям. Красивый и смелый, преувеличенно суровый, насупил брови, зачем-то с оружием.

«За отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Вооруженных сил СССР наградить матроса Холодова ДЮ личной фотографической карточкой, снятой при развернутом Боевом Знамени воинской части»

Командир в/ч 42615

Подполковник Андрейчук[5]

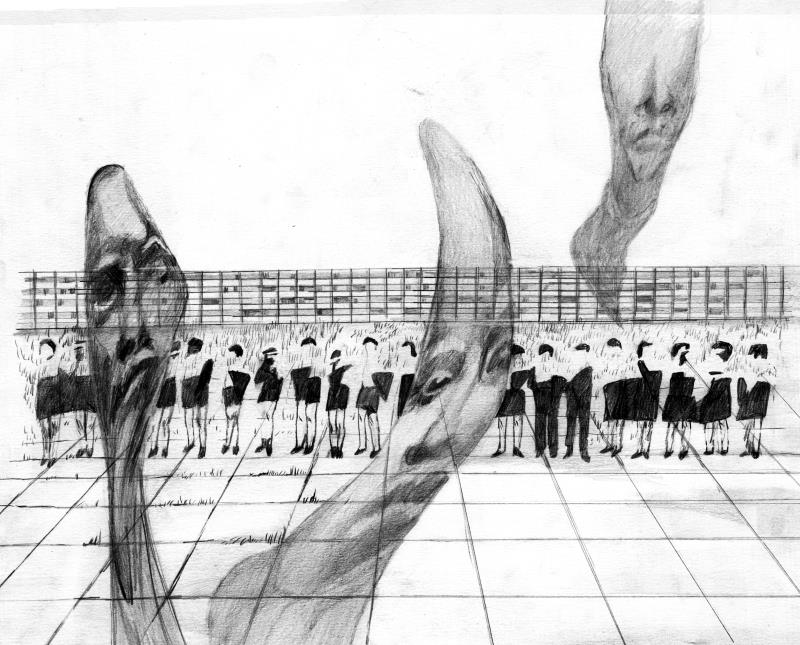

Примерный солдат. Упал – отжался. Сливочное масло – главный деликатес, его дают раз в неделю. Вокруг позднее советское царство. Хмарь и солнце. В фильмах того времени, исторических или об актуальности, очень много солнца. Ласковое, вечернее, но яркое, из последних сил горит перед закатом империи. Дима служит как дворянин, советский дворянин. Пишет родителям гриневское письмо. Служит скучно, война сама зевает. Дима делает все как надо, как ему говорят, демонстрирует идеальную дисциплину, он же хочет стать блестящим воином. Но что-то происходит, неочевидное и невероятное, год – он солдат, и тут, как в сказке, он делается матросом: солдатоматросом, говорит Дима потом. Его и сослуживцев заставляют много бегать по земле. Земноводное чудо-юдо. А его подполковник становится вдруг по щучьему велению генерал-майором. А на огромном железном корабле вдруг откуда ни возьмись появляются люди, которые призваны служить на военных сборах, но у них дисциплина-чудовище, и служат они не служа, а гуляют и пьют. Впервые Дима видит столь явное несоответствие военной сказки – военной яви. Нравы этих людей недотягивают до его нравов, их вера до его веры, он идеальный советский человек, а они обычные. Это несправедливо, это неправильно, это недостойно. Так не должна быть устроена защита от войны. В Диме вызревает возмущение. Войне становится интересно, ее скучный, совершенный, выдранный с неба знакомый начинает злиться. Слазит тихонько херувимова шкура, шаг через границу волшебного леса. А Войне только того и нужно: теперь она легко и крепко наматывает на него путы, ему от нее уже не уйти.

8.

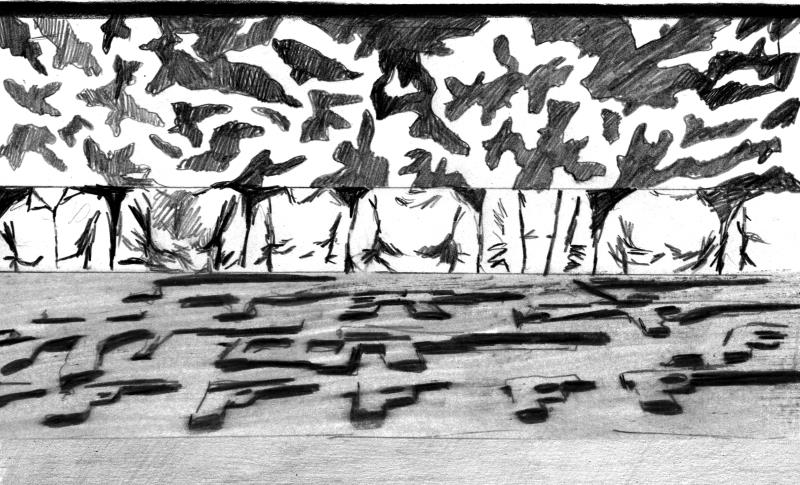

Деревня Климовка – оттого что старосту невольных людей зовут Климентом, первая половина XIX века. Здесь потом будет город Климовск. Крепостные эти не крестьяне, они занимаются извозом. Таксисты XIX века. Железная дорога рядом, и в XX веке тут развивается бизнес – товарищество делает детали для ткацких станков. То есть машиностроительный завод тут появляется еще до революции. Потом собирается СССР – трансформер из железных механизмов и человеческого мяса, машиностроительный завод пригождается и милитаризируется. Еще открывается фабрика деревянных игрушек. Приходит огромная война – единственная в советской и постсоветской истории, которую можно называть войной сразу, на заводе производят мины и патроны. Появляется конструкторское бюро, институт. Изобретение, разработка, производство. Герб – открытая книга, под ней шестеренка. Потом, уже после прекращения СССР, перерисовывают – открытая книга, под ней два ткацких челнока – дань памяти о давнем времени.

В девяностые заводы, конструкторское бюро, институт, завод немного втянулись в конверсию. На окраине города где-то, ближе к деревне Коледино, за гаражами, начинают производить орехи в шоколаде «Джаз». В десятых в Коледино же строят огромный склад «Вайлдберриз». И все же сейчас Климовск опять – «жемчужина оружейно-промышленного комплекса Подмосковья». Мой дедушка 50 лет прослужил инженером-конструктором в Конструкторском бюро автоматических линий (КБАЛ им. Кошкина), там же в восьмидесятые мои родители несколько лет работали программистами. Теми самыми, которые в белых халатах держали в руках перфокарты. Картонки, истыканные ровными рядами чисел и дырок, валялись по квартире. Я рисовала на них. Родители Холодова работали инженерами-конструкторами в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) много десятилетий. Холодов работал там тоже, в белом халате, с перфокартами, несколько месяцев после окончания института. Сейчас ЦНИИточмаш – часть Ростеха.

9.Улица Холодова в Климовске стала привычным, от лени, спешки или недостатка сил, сокращенным топонимом. Она обронила «Дмитрия» в быту. Осталась такой только на картах, и в документах, и на надомных табличках. Зачем, рассказывая про то, где брала молоко или мясо (это почти всегда брала, не брал, женщины чаще всего ищут продукты в магазинах), проговаривать «на улице Дмитрия Холодова». Жители захотели, жители сокращают. Название одомашнилось, адаптировалось, растеряло свой изначальный смысл, свою трагедию. Людям надо жить дальше, покупать молоко, каждый день пересекать Холодова по дороге в школу, в магазин, на электричку, на автобус, на завод, в поликлинику. Холодова – звучит как женская фамилия. Словно улица сделалась женой человека, давшего ей название. Дмитрий Холодов никогда не был женат.

10.Холодова тянется от Симферопольского шоссе, асфальтит мимо рядов кирпичных хрущевок, мимо повернутой к ней боком школы, похожей на гигантский каменный сервант. Дальше мимо жирно-желтого комплекса сталинок, мимо ПО-2 с детским садиком за ним, мимо снова хрущевок, мимо каменных трехэтажек с деревянными лестницами в подъездах, мимо красных высоток двухтысячных, и упирается в забор. Справа – в конце улицы – теперь магазин, в котором продают патроны.

Я еду в автобусе 426 с мягкими синими креслами, идущем полупустым в Москву, без пробок и остановок (вечером всем надо, наоборот, из нее). Слышу, как человек в футболке и с бобриком говорит в телефон, что он съездил за патронами в Климовск, потому что тут они при заводе гораздо дешевле. Это было лет шесть назад. Так я узнала, что в городе моего взросления есть такой магазин. С патронами и оружием, как в Америке. Я нашла его на карте, сто метров налево от окончания улицы Холодова. Она начинается школой и заканчивается оружейным магазином.

11.Много лет я была уверена, что окончила школу им. Дмитрия Холодова.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Дмитрия Холодова

средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Дмитрия Холодова

школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Дмитрия Холодова

школа им. Дмитрия Холодова

Во многих источниках в интернете, например в «Википедии», говорится, что именем Холодова назвали школу, которую он окончил. Этого хотели учителя, коллеги, родные Холодова. Осталась бумага из декабря 1997 года с официальным решением тогдашнего мэра Климовска дать пятой школе имя Дмитрия Холодова. Но это наречение осталось мифом, таким важным и естественным, что я/мы приняли его за правду. В статье «МК» 2014 года говорится, что в финале девяностых школу реорганизовывали, получали аккредитацию, меняли директора. Переименовка замоталась. А потом наступило другое время. Именем человека, боровшегося с коррупцией, стало странно называть учреждения. В десятые педсовет школы снова отправил запрос. Губернатор Подмосковья прислал ответ, что у Холодова не было государственных наград, поэтому назвать школу его именем невозможно.

Школа номер 5 – учреждение – казенный прямоугольник из кирпича. При мне покрашенный в розовый, строение довоенное или сразупослевоенное. Когда пишешь или говоришь так, то всем тут сразу понятно, что за война. Это наша главная война, самая признанная, самая принимаемая, самая любимая, самая страшная, на которую принято и велено равняться сейчас, черпать из нее вдохновение и смыслы.

12.Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов не имени Дмитрия Холодова стоит на Холодова, но перпендикулярна ей. Поэтому ее официальный адрес – Симферопольская улица, которая вытянулась вдоль Симферопольского шоссе. Его видно за спортивной площадкой, за деревьями, за променадной улицей со скамейками, из окон многих учебных кабинетов. Симферопольское должно было дойти до Крыма, оттого и название, но не дошло. Дмитрий Холодов служил в Крыму в Советской армии, рядом с Севастополем. И родители возили его туда в детстве. Я никогда не была в Крыму и никогда туда не поеду.

13.Холодова в точке пересечения с Западной всегда то с лужей, то с жирным салом льда, то набита сложногеометрическими желтыми и оранжевыми листьями. Здесь в сталинке жил одноклассник, который много лет ломал мне жизнь. Другие тоже ломали, каждый, каждая по чуть-чуть, и жили на других улицах нашего города. Может, и сейчас некоторые из них там. В Климовске редко принято уезжать, а принято оставаться в родном подъезде, в родной квартире с родителями, приводить туда жен, мужей, приносить туда кульки из роддома и растить детей там же. Мои знакомые ровесники, думаю, никогда не вспоминают о своем поведении по отношению ко мне или к другим. И это логично. Мне повезло, в нашей школе не было принято бить и насиловать, все же район образованных людей. Издеваться можно другими способами. Главное, начать, а дальше идет по проторенной – объект травли годами живет в заданной формочке и сам не может иначе. После тридцати я не вспоминаю о своих одноклассниках тоже, разве что сейчас, пока пишу книгу о том времени, когда была ребенком.

14.Я иду в школу номер 5 по многим причинам. Раз – она ближе всего к моему дому. И ровно через Холодова – между адресами моих родителей и моих бабушки и дедушки. Меня удобно забирать из школы всем поколениям моих родственников. Я сама могу быстро дойти туда или туда. Два – эту школу окончил мой отец. Три – она считается подходящей для личинок-инженеров. Здесь крутые учителя физики и химии. С гуманитарными науками тут жиже, но какой еще быть школе в инженерном городе. Она и правда неплоха в девяностые и нулевые. Некоторые учителя, в основном естественники, получают премии Сороса[6]. Это чрезвычайно престижно в те годы, опасно сейчас.

Многие выпускники пятой без дополнительных мук и денег поступают в МИФИ, Менделеевский, в МЭИ или Баумана. В начале нулевых курсы, а потом экзамены в Менделеевский проводятся прямо в школе. Почему Холодов учится в пятой? Семья Холодовых живет у четвертой гимназии. Подъезд их дома в метрах десяти от забора четвертой школы. Холодов идет сначала туда, но в его первый класс набивается больше пятидесяти учеников и учениц. Холодова переводят, и он оказывается в пятой школе, куда ему добираться пешком 15 минут. Это ничего по московским меркам, но далеко по климовским. Особенно темным утром, зимой, с лыжами.

У Холодова, в отличие от меня, кажется, ровное, светло-советское (а бывает и темно-советское), вероятно даже счастливое, пребывание в школе. Учителя относятся к нему хорошо, потому что он отлично себя ведет и недурно учится. Его мирность и добрость, судя по рассказам Диминой мамы и учителей в разных интервью, пропускают и принимают одноклассники – почему, мне неясно. Вероятно, он настолько иной, что они не знают, как применить к нему земные издевательства. Может, в советский застой люди были не такие нервные, бедные и злые, как в девяностые. Или Холодов уже тогда умеет находить общий язык со всеми. Это его качество потом пригождается ему в журналистских интервью при добыче правды.

15.Мне хотелось умереть с первого класса и лет до двадцати пяти. Но в России – советской, постсоветской – смерти как грибов в лесу. Так что не любить жизнь казалось мне чрезвычайно естественным. Особенно когда постоянно болтаешься в неопределенности и ужасе просто оттого, что ходишь на уроки, возвращаешься домой и по кругу. Все школьные годы и еще несколько последующих я находилась в смертельной опасности от самой себя. Но мне повезло, в моем времени, в моем районе, в моем тоненьком окружении не было наркотиков, алкоголя, ранней сексуальной активности. Мой страх перед людьми оказался мне на руку. Я почти ни с кем не общалась, некому мне было предложить косяк с травой или перепихнуться на стройке. Просто я не хотела жить. Тогда не было принято разбираться в эмоциях детей: главное, кормить, одевать, учить, лечить. А довольно тяжело проделывать это все в условиях постапокалипсиса.

Эмоциональная жизнь детей тогда равнялась духовной, необходимо было научить их почитать чужой подвиг, чужую смерть. Проблемы сверхчувствительных детей не считались тогда важными и вообще существующими. Травля иногда начинается с некоторых взрослых, детей легко программировать, они пустые мясные флешки. Думаю, что кто-то из моих одноклассников, как и Холодов, чувствовал себя в школе ОК и, может, даже счастливо. Мне не очень повезло: сверхчувствительность, обстоятельства.

Мою сломанную социальную ракету запустила учительница начальных классов. Она выбрала всем роли, разумеется подгоняя под характер и бэкграунд: этот хулиган, эта отличница, это умная себе на уме принцесса, этот дебил, а эта добыча для вашей и моей легкой ненависти, выражаемой чаще всего через слова. Мне было 7 лет. Кажется, если бы я не нервничала, то могла бы неплохо учиться. Учительница дергала меня замечаниями во время уроков, подзывала к себе после и объясняла, как плохо я сегодня одета, какие нечищенные у меня ботинки. Я не выдерживала, плакала и не могла концентрироваться. Дети, маленькие злые и опасные зверушки, впитывали команду «фас». Учительница называла меня вишней и еще как-то странно. Это была ерунда, но я была сверхчувствительной.

Мою недоросшую одноклассницу, которая выглядела как крохотная деревенская Алиса Селезнева, с каре и огромными светло-синими глазами, она вывела однажды перед классом, чтобы все посмотрели на ее залитую зеленкой рану на выстриженной макушке: девочку в огороде атаковала собака. Кажется, все смеялись, и я тоже.

И не только в этот раз. Семья девочки жила по-деревенски и бедно, от этого она одевалась во что находилось, и пахло от нее по-разному. Учительница всегда находила для нее свои слова. Девочка никогда ничего не говорила, ни с кем не дружила и ушла из школы после первого класса.

С детства я чувствую на себе опасность слов, их силу. В начальных классах за меня отзывы о прочитанном писала мама. Каждый раз я напоминала ей о задании поздно в воскресенье, в восемь-девять вечера. И мы садились писать, она надиктовывала мне пять-семь предложений. Я разлиновывала листок, складывала его книжкой, рисовала обложку или клеила на нее аппликацию. Когда я стала старше, появились сочинения и изложения. Чтобы не нарушать репутацию относительно хорошо пишущей, мне пришлось научиться «хорошо писать» самой. У меня стало получаться. В последней четверти улицы Холодова в трехэтажном каменном доме с деревянной лестницей жила моя учительница русского и литературы, из-за которой я любила литературу, сочинения и немного бодрее протащилась через десять лет. Спустя какое-то время, когда я уже передвинулась в Москву, учительница русского и литературы переехала в многоэтажку на другой стороне Холодова и уволилась из школы.

Моя учительница начальных классов, когда я еще училась в школе номер 5, переехала в Подольск, жить и работать в местной школе, запускать там чьи-то другие социальные ракеты. В моих старших классах она приехала на новогодний праздник в школу имени Холодова. Мы все подошли к ней здороваться, я отчего-то была счастлива ее видеть. В толпе детей она вглядывалась в меня, копаясь в памяти, и неуверенно спросила: «Катя?»

16.В детстве и подростком я не читаю газет. Не смотрю новости. Мне, в общем, все равно, как и чем живет эта огромная покореженная страна. Мне бы как-то проползти самой, выдохнуть в какое-то неясное, непроглядываемое, ненащупываемое «будущее». Я не читала ни одного материала Дмитрия Холодова до того, как начала делать исследование для этой книги. Школьницей я, хоть и хорошо пишу, не участвую ни в одном конкурсе сочинений, посвященных Холодову. Не помню, что их объявляют, хотя там участвуют мои одноклассницы.

Может быть, я просто не замечаю этих «опенколлов». Не езжу с группой одношкольников в редакцию «МК», не общаюсь с журналистами, даже не знаю об этих поездках. Организацией всех этих активностей и памятью Холодова в школе занимается завуч по воспитательной работе, она же учительница информатики. Дома у меня нет компьютера, и я не умею им пользоваться. Все мои силы на информатике уходят на то, чтобы набирать значки на клавиатуре попеременно двумя пальцами, на элементарное программирование у меня не остается сосредоточенности. От излучения пухлого экрана бэка болит голова и подташнивает.

17.Холодов всегда слушается старших, учителя для него авторитеты. Он бунтует против системы только раз, когда всех учеников мужского пола обязывают в определенный день появиться в школе в галстуках. Пацаны холодовского класса приходят в бабочках, и Дима тоже. Его встречает учительница истории на лестнице нашего с ним учебного заведения и так и говорит ему: и ты, Дима, тоже? Он выбирает тут солидарность с друзьями. Один за всех, все за одного. Настоящий перелом происходит в армии, когда Холодов впервые в реальных позднесоветских обстоятельствах видит армейское начальство и его действия. Он осознает, что не все люди, наделенные властью, ее заслуживают. Холодов снова начинает бунтовать против авторитетов, старших по званию, когда начинает писать о коррупции в постсоветской армии. И он не останавливается бунтовать до смерти.

В школе я никогда не бунтую против старших. Возможно, только раз, и то зря, когда учительница русского и литературы, дежурящая на проверке сменки (чем только не занимаются учителя), не пускает меня без нее. У меня плохое настроение, я чувствую в очередной раз несправедливость, в первую очередь социальную. Время романтики прошло. Я несусь по времени телом и ступнями, а не просто расту, все время хочу есть и желаю обладать шмотками, игрушками, гаджетами того времени. И у меня ничего этого нет, может быть только какая-то еда. В моей семье по разным причинам тогда плохо с деньгами. И мы – одни из самых небогатых среди бедных. У меня так быстро растет нога, что сменки нет. Я что-то грубо отвечаю учительнице и оббегаю ее, но называю ей свой класс и фамилию, потому что она спрашивает. Меня вызывает компактный бородатый завуч, отчитывает меня, все время повторяя, что я никто, козявка, по сравнению со взрослым заслуженным учителем. Я молчу, но согласна, тогда и сейчас, что плохо себя повела по отношению к немолодой женщине, на которую навесили привратничество. Много лет спустя я узнаю, что та учительница – выжившая в блокаду, и понимаю особый размах его ненависти. Что такое блокада на самом деле, не из фасадной советской памяти, я понимаю только на занятиях Полины Барсковой в нашей литературной школе.

Спустя несколько лет после того случая со сменкой в старших классах звучит звонок на перемену с урока того компактного завуча. Я встаю. Завуч говорит, что он не разрешал вставать, и называет меня небоскребом. Я молчу. Вокруг смеются. Я самая высокая в классе с первых лет школы, и я среди нескольких самых высоких людей школы в последние годы. Мой одноклассник с улицы Холодова потом еще какое-то время обзывает меня небоскребом; когда я пытаюсь защищаться, он говорит, что раз этому завучу можно, значит, можно и ему. Почему-то не спорю дальше, не говорю, что это глупость, которую повторять унизительно даже за навязанным взрослым. Я перестала обращать внимание на авторитеты только после тридцати, когда стала преподавать сама.

Дима и Война. Часть 3

Дима возвращается из армии и идет доучиваться в свой сложный институт. Путешествует на электричке туда и обратно в свой город. Где-то в родном лесу, куда он с детства ходит кататься на лыжах, Дима встречает лисят Мика и Шума и начинает записывать их истории. Они гиннессисты, в моде тогда Книга рекордов Гиннесса, капиталистический аналог стахановского движения, воплощение утопической советской продуктивности, только для Гиннесса можно не работать, а делать что хочешь, хоть собирать грибы на вес или есть пирожные на скорость. Лисята все время стремятся поставить рекорды. Одна из их историй, записанных Димой, называется «Военная тайна». Это Война держит путы. Она ждет. Возможно, возвращаясь в темноте в электричке, на асфальтированной дороге, между станцией Весенняя и Симферопольским шоссе, Дима начинает чуть спотыкаться, или, просыпаясь рано утром, лежа в постели, он чувствует, что не может пошевелить одной ногой или обеими, это путы Войны.

Дима очень талантливый студент и инженер. На четвертом курсе он сам создает высокоточный цифровой термометр. Он оканчивает институт на отлично. Приходит работать инженером-конструктором на родное оборонное предприятие своих родителей. Надевает белый халат, будто он доктор. Он заходит с Войной у себя за спиной через проходную. Война внутри тоже есть, но она не особо счастливая тут. На предприятиях она с каждым днем тает. Государство перестанет заказывать оружие у людей города. Работы на войну становится совсем мало. Все меньше и меньше людей пересекает проходную. Дима снимает халат через несколько месяцев, никакой он не доктор и даже не инженер, хоть и может собрать компьютер.

Дима приходит на местное радио. Там работает бывшая коллега его родителей. Она гораздо раньше сняла белый инженерский халат. Дима хочет устроиться звукорежиссером. Но главная редакторка радио, поговорив с ним, предлагает ему: стань корреспондентом. Она скажет тридцать лет спустя, что радио это будто и существовало только для того, чтобы Дима превратился в журналиста (хотя он бы им все равно сделался). Дима бегает по городу, записывает репортажи на социальные темы. Он такой молодой, худой, светлый и доброглазый, что люди легко ему открываются. Дима делает репортаж о прорыве канализации, которая затопила дачи. Он злится на несправедливость, коммунальщики ничего не делают, люди страдают, а Дима уже приземленный ангел, и его голос по местному радио молвит: «Дерьмо на улицах». Дерьмо – не сказочное слово, оно из жизни. Так прямо постсоветская пресса в маленьких городах еще не говорит, Дима всех удивляет. Он берет интервью у барыни, которая как дулевская игрушка в Загорском музее: руки в боки, позолоченная и возглавляет все гастрономы его города, она потом жалуется главной редакторке радио, что та послала к ней пацана в штанах с вытянутыми коленками. Диме все равно, как он одет.