Полная версия

Между нами. Как культуры создают эмоции

Утку ценили невозмутимость и великодушие, а гнев считали опасным. “Дьявол… легко подбирается к людям, которые злятся, и отправляет их в огонь… Мы здесь не испытываем гнева”, – сообщил Бриггс инуит, который стал ее названым отцом. Проявления гнева казались утку оскорбительными, даже аморальными. Бриггс же сложно было изо дня в день сдерживать раздражение. “Я прекрасно понимала, что утку ценят высокий уровень самоконтроля и во многом достигают его, – пишет она, – и, втайне испытывая дискомфорт, я сравнивала этот самоконтроль с собственными темпераментными вспышками при пустяковых неприятностях. Хотя мои реакции не выходили за рамки, установленные моей собственной культурой, в контексте утку они казались не такими уж безобидными”. Бриггс явно пыталась вписаться в сообщество, но получалось у нее плохо: “Контроль [утку над эмоциями] был гораздо более силен, чем дисциплина, к которой привыкла я… Обескураживающе часто после долгих часов и даже целых дней спокойствия, когда я поздравляла себя с тем, что наконец достигла некого подобия истинной невозмутимости, меня предавала внезапность или глубина моих чувств”. Последней каплей для Бриггс стал эпизод, когда несколько каплунов (белых мужчин, зашедших на земли инуитов) сломали одну из двух лодок утку и попросили взять на время другую. Бриггс описывает это в книге: “Я вышла из себя. Без тени улыбки я холодным голосом сказала главному каплуну несколько вещей, которые, как я думала, ему следует знать: что если они возьмут второе каноэ, то лишат нас рыболовецкого судна; что, если это каноэ тоже получит повреждения, нам придется нелегко…” Перечислив еще целый ряд проблем, она заявила, что владелец лодки не хочет никому ее одалживать. Пока она говорила, инуит, которому принадлежала лодка, пребывал в смятении, а когда Бриггс попросила его подтвердить ее слова, он ответил “необычно громким голосом”: “Пусть он делает как знает!” Этот инцидент привел к серьезным последствиям: на втором году полевого исследования Бриггс на три месяца исключили из сообщества. Хотя несколько дней никто не заходил к ней в иглу, Бриггс не поняла, что ее изгнали, пока не прочитала письмо одного из своих хозяев к знакомому утку с большой земли. В нем говорилось: “[Джин] – обманщица. Она обманула каплуна. Она очень легко выходит из себя. Ей вообще не стоит изучать эскимосов. Она очень вредная, потому что всех ругает, и ее тоже хочется ругать. Из-за ее вредности мы всё больше хотим, чтобы она уехала”. Сначала Бриггс не заметила изменений в поведении своих хозяев, но в книге прекрасно описывается ее жизнь среди утку и находит подтверждение мысль, что “часто, чтобы понять эмоциональный мир другого, нужно пройти по болезненному пути познания себя”[14].

Хотя меня и не подвергали остракизму, мой опыт эмоционального несоответствия среде помог мне увидеть, что эмоции, которые испытываю я, не являются ни универсальными, ни более логичными, ни более самобытными, чем эмоции, которые я наблюдаю в других культурах. Перестав считать свои эмоции универсальными, я сделала первый шаг к тому, чтобы лучше разобраться в различиях между эмоциями разных людей. И это помогает мне сохранять непредубежденность.

Мой научный путь

Мой путь к пониманию культурных различий в эмоциях начался в конце 1980‐х годов. Я училась в магистратуре Амстердамского университета в Нидерландах, и моим научным руководителем был Нико Фрейда – специалист по психологии эмоций с мировым именем. Тогда мы гадали: различаются ли эмоции разных культур?

В то время психологические исследования были направлены на поиски небольшого набора “запрограммированных” эмоций[15]. Считалось, что такие эмоции появились в процессе эволюции, поскольку повышали шансы наших предков на выживание, и могут по‐прежнему приносить людям пользу. Высказывались предположения, что гнев возник потому, что он помогает людям защищаться от конкурентов, страх – потому, что помогал нашим предкам (а может, помогает и нам) спасаться от опасностей, а радость – потому, что помогает нам искать вещи, которые делают нас счастливыми, и держаться к ним как можно ближе. В связи с этим психология искала именно такие универсальные эмоции.

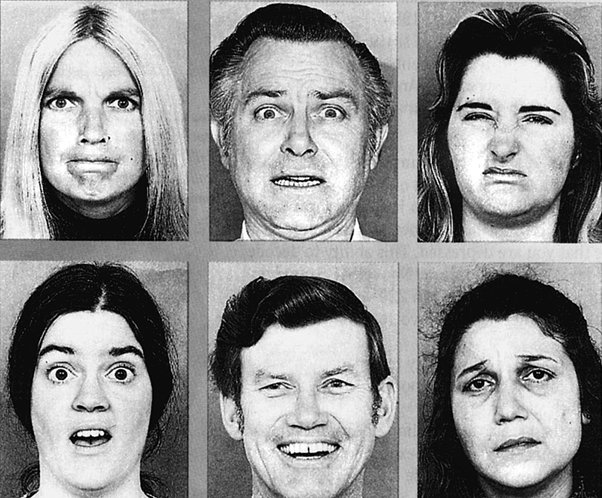

Особое положение в рамках этого стремления к универсальности занимали исследования лица. В 1975 году Пол Экман и Уоллес Фризен популяризировали их в своей книге “Снимая маску”. В ней авторы заявили, что шесть эмоций – гнев, страх, отвращение, удивление, радость и грусть – можно прочитать по лицу (см. рис. 1.1)[16]. “Правильный ли вывод делают люди, которые смотрят на чье‐нибудь лицо и понимают, что человек испуган?” – спрашивали Экман и Фризен[17]. И отвечали, что в среднем люди трактуют эмоцию правильно: они способны считывать эмоции с лиц. Стоит отметить, что выражение лица считалось при этом лишь проявлением эмоции, а не собственно эмоцией.

Чтобы доказать, что эмоции биологически заложены в человека, а не культурно приобретены, Экман и Фризен расширили рамки своего исследования и включили в него другие культуры, в том числе далекие от собственной. Они предположили, что, если человек, который никогда прежде не видел западных лиц, сможет распознать на них такие же эмоции, его навык нельзя будет считать результатом приобретенных знаний. “Если человек злится, – спросили они, – одинаково ли выражение его лица вне зависимости от его расы, культуры и языка?” Их ответ был четок и ясен: “…научные исследования однозначно разрешили этот вопрос, показав, что по крайней мере некоторые эмоции отражаются на лицах… универсально, хотя и наблюдается целый ряд культурных различий в том, когда демонстрируются соответствующие выражения лиц”. В итоге они пришли к выводу: “Универсальная характеристика – особое выражение лица, которое соотносится с каждой из базовых эмоций. Но люди, принадлежащие к разным культурам, различаются в том, как их научили контролировать отражение эмоций на лице”. Экман и Фризен допустили, что различаться могут социальные и культурные нормы для выражения эмоций, а иногда и конкретные ситуации, в которых возникают эмоции. Они признали, что эмоциональная жизнь людей из разных стран выглядит по‐разному, но объяснили эти различия процессами, которые занимают второстепенное положение по отношению к эмоциям как таковым. Эмоции же в их представлении были универсальны, а лица они считали “окнами души”, поскольку универсальные эмоции скрывались именно в душе – или в ее современном варианте, в мозге[18]. Изначально в их исследование вошло шесть выражений лиц, но впоследствии на базе тех же методов было выделено еще несколько так называемых базовых эмоций, включая стыд, смущение и гордость[19].

Рис. 1.1. Выражения лица по Экману (изображение предоставлено Paul Ekman Group, LLC)

Сегодня многое говорит о том, что выводы об универсальности “распознавания эмоций”[20] были обусловлены теми методами, которые применялись в исследовании[21], и в последующих главах я опишу более современные подходы к анализу восприятия лиц. Пока хочу отметить лишь приводящую в недоумение особенность парадигмы распознавания эмоций: она никогда не изучала ни эмоции, ни эмоциональный опыт[22]. Участники исследования соотносили фотографию лица с эмоцией, которую они выбирали из списка. Названия эмоций были переведены на разные языки, но смысл используемых слов в разных языках и культурах в исследованиях не анализировался. В связи с этим, даже если люди, принадлежащие к разным культурам, соотносили одни и те же лица с одними и теми же переводами названий эмоций, было совершенно непонятно, что значит “испытывать эту эмоцию” – и одинаково ли это воспринимается в разных культурах.

В тот период, когда я приступила к исследованию эмоций, психологи подходили к вопросу об универсальности с другой стороны: они анализировали слова, обозначающие эмоции[23]. Зачем их изучать? Предполагалось, что, если слова для гнева, страха, грусти и радости найдутся везде, это покажет, что язык “разделяет природу на части”[24].

Психологи решили выяснить, какие эмоции приходят на ум людям, которых просят привести пример “эмоции”. В американских исследованиях[25] чаще всего (и раньше всего) упоминались радость, гнев, грусть, страх и любовь. Это были лучшие образчики эмоций. Обратите внимание на пересечение с базовыми эмоциями по Экману и Фризену: все перечисленные эмоции, кроме любви, соотносились с уникальным выражением лица.

Другой вопрос состоял в том, какие эмоции занимают центральное место в эмоциональной сфере. Если одни “образчики” лучше или хуже других, то какие из них лучше – и “центральнее”? В одном исследовании участников попросили рассортировать слова, обозначающие эмоции, на группы, выделив какое угодно количество групп. Изучив содержимое этих групп, ученые обнаружили, что общие знаменатели пересекались с “лучшими образчиками” категории эмоций из более ранних исследований: испытуемые из США рассортировали сто тридцать пять слов, обозначающих эмоции, на группы, соответствующие радости, гневу, грусти, страху и любви. Например, в группе гнева оказались такие слова, как “досада”, “раздражение”, “недовольство”, “угрюмость”, “разочарование”, “гнев”, “ярость”, “презрение” и “злость”, – всего их было двадцать девять. В группу любви вошли шестнадцать слов, включая “обожание”, “страсть”, “любовь” и “вожделение”.

В другом исследовании такую же задачу поставили перед испытуемыми из Китая[26]. Они рассортировали на группы сто десять слов, которые были признаны хорошими примерами эмоций в более раннем исследовании с китайскими участниками. Четыре китайские группы слов пересекались с американскими: их можно трактовать как радость, гнев, грусть и страх. Эти группы не были идентичны американским, но были достаточно схожи по значению. Например, в китайской группе гнева содержались слова “неприязнь” и “гнев”, но также и некоторые уникальные слова, включая “ярость от стыда” и “грусть / обида”. Иногда слова для обозначения эмоций из разных культур оказывались в разных группах: в Китае “неприятие” входило в группу гнева, но в США – в группу грусти. Более того, испытуемые в Китае выделили и некоторые уникальные группы. Например, у китайцев не было отдельной группы для позитивной любви (она входила в группу радости), но было целых две негативных категории, которые не выделялись американцами: стыд и печальная любовь. И все же кросс-культурные пересечения между группами были очевидны, а группы, выделяемые представителями обеих культур, соответствовали выражениям лиц, которые, как считалось, распознавались всеми. Это укрепило убежденность психологов в том, что на глубинном уровне эмоции у всех одинаковые.

Именно на фоне впечатляющей работы Экмана по анализу выражений лиц и работы по изучению слов, обозначающих эмоции, я приступила к своему анализу культурных различий. Первым делом я задалась вопросом, можно ли считать радость, гнев, грусть, страх и, возможно, любовь и стыд важнейшими концептами эмоций во всех культурных контекстах. Я начала свое исследование неподалеку от дома. Амстердам уже в то время был мультикультурным городом. Мы занялись изучением эмоций трех его крупнейших культурных групп: голландских мужчин и женщин, принадлежащих к национальному большинству, и мужчин и женщин из двух главных меньшинств – иммигрантов из Суринама и Турции и их родственников. Суринам в прошлом был колонией Нидерландов, и суринамские участники моего исследования имели африканское происхождение (они родились в семьях бывших рабов). Турецкие участники моего исследования происходили из семей приглашенных рабочих, приехавших в Нидерланды в 1960‐е и 1970‐е годы.

Я взяла на вооружение метод изучения важнейших эмоциональных концептов, предложенный ранее другими учеными[27]. Мои испытуемые голландского, суринамского и турецкого происхождения за пятнадцать минут перечисляли как можно больше эмоций. После этого я подсчитывала, как часто упоминаются определенные категории эмоций в каждой из культурных групп. Были ли среди них гнев, страх, радость и грусть? В конце концов, если эти эмоции и правда в нас запрограммированы, можно было ожидать, что их постоянно будут называть первыми. А отвращение и удивление? А любовь? Я обнаружила, что участники суринамского и турецкого происхождения, на мой взгляд, справлялись с задачей не “так хорошо”, как голландцы. Они перечисляли множество слов, которые, хотя и были связаны с эмоциями, не обозначали собственно эмоции (под этим я тогда имела в виду, что упоминаемые ими слова не описывали феномен, происходящий “внутри” человека). Суринамские и турецкие испытуемые чаще упоминали “смех” (лафу / гульмек), а не “радость / счастье” (брети, пресири / мутлулук), и “плач” (кре / агламак), а не “грусть” (сари / узюнтю). Многие из моих турецких респондентов включали в число слов для обозначения эмоций такие термины, как “крик” (байирмак) и “помощь” (ярдым). Я считала, что этими словами обозначается скорее эмоциональное поведение, чем собственно эмоции, и, как поистине скрупулезный ученый, исключала из исследования слова, которые не относились к “настоящим” эмоциям. Любопытно, что даже некоторые мои респонденты из голландского большинства не всегда понимали, чем “на самом деле являются” эмоции. Многие из них упоминали и гезеллиг (этим уникальным голландским словом обозначается и социальная ситуация, и возникающее в ходе нее чувство), и аггресcиф (“агрессивный”).

Обосновала ли я отказ от включения в исследование тех эмоциональных проявлений (например, смеха или плача), которые мои респонденты во всех культурных группах считали важными эмоциями? По сути, нет. Оглядываясь назад, я понимаю, что меня ослепляли мои собственные представления об эмоциях, сложившиеся под влиянием моей культуры, а также научный консенсус, сформировавшийся в той же культуре. Я решила, что сосредоточусь на эмоциях как феноменах, наблюдаемых “внутри” человека[28], и из‐за этого направила свое внимание исключительно на эмоциональные категории, во многом совпадающие с академическими определениями эмоций, принятыми в западной (преимущественно американской) науке[29]. Теперь я понимаю, что могла бы узнать гораздо больше, если бы лучше понимала собственные культурные установки.

Я упустила не только это. Многие турецкие участники моего исследования все же включили в свои списки настоящие эмоции – феномены, происходящие внутри человека, – но верхние строчки при этом заняли эмоции, которые плохо соотносились с базовыми эмоциями, известными психологии. Большинство турецких респондентов упоминали “любовь” (севги / севмек) и “ненависть” (нефрет), также в их ответах встречались – по мере уменьшения частотности – “жалость” (асимак), “желание / томление” (хасрет), “сексуальная любовь” (ашк) и “грусть” (узюнтю). Получается, что чаще всего в их списки попадали описывающие эмоции слова, которые вообще не соотносились с эмоциями, распознаваемыми на лице: гневом, страхом, отвращением, удивлением, радостью и грустью. Пересечений с эмоциями, которые были признаны базовыми в исследованиях эмоциональных концептов (например, любовью), было лишь немногим больше.

Несмотря на различия в том, что турецкие, а также в некоторой степени голландские и суринамские респонденты считали эмоциями, на следующих этапах своего исследования я сосредоточилась на пяти эмоциональных концептах, которые имели перевод в каждой из культур, в наибольшей степени пересекались с базовыми эмоциями по Экману и Фризену и считались лучшими образчиками эмоций: гневе, грусти, радости и любви. Я добавила к ним стыд, который был одной из базовых категорий (или групп) эмоций в Китае. Тогда я объяснила отсутствие стыда в списках других языков его табуированным статусом. Гнев, грусть, радость, любовь и стыд стали главными объектами моих последующих исследований[30]. У меня были веские причины сосредоточиться именно на этих эмоциях. Во-первых, предположение о том, что перечисленные категории обладают универсальной важностью, казалось вполне справедливым: они были близки к тем группам, которые испытуемые из США и даже из Китая выделяли, когда их просили привести хороший пример эмоции. Во-вторых, включив эти концепты, я смогла привязать свое исследование к существующей литературе об эмоциях, а это позволило мне проводить прямые сравнения с более ранними выводами, что дало мне большое преимущество.

И все же, оглядываясь назад, я понимаю, что могла бы узнать о турецких эмоциях больше, если бы решила изучить и эмоциональные концепты, чаще всего упоминаемые турецкими респондентами: ненависть, плач, желание и сексуальную любовь. В ходе своей исследовательской карьеры я узнала, что культурные различия в эмоциях стоит принимать серьезно: данные не врут. Не стоит ставить свои выводы под сомнение просто потому, что они отличаются от того, что вы считаете верным в рамках собственной культуры. Сегодня я бы посоветовала себе в прошлом копнуть обнаруженные различия глубже.

Примерно тогда же, когда я приступила к исследованию культурных различий в эмоциях, всплеск интереса к этой теме возник и среди антропологов. В отличие от антропологов старой школы, которые описывали эмоциональные события через призму представлений об эмоциях, характерных для их собственных культур, ученые нового поколения заинтересовались тем, как изучаемые ими народы сами говорили об эмоциях[31]. Эти антропологи более не отталкивались от представления о существовании универсальных, предкультурных и естественных эмоций и не опирались “на эмпатию как метод и на безоговорочное использование американско-английских эмоциональных концептов для описания эмоциональных паттернов других культур”[32]. Этнографы нового поколения не писали о гневе, как Джин Бриггс, а вместо этого внимательно прислушивались к разговорам коренных народов об эмоциях. Они хотели знать: как люди, принадлежащие к другим культурам, говорят о собственных и чужих эмоциях?

Как выяснилось, представление об эмоциях как внутреннем опыте встречается в мире не так уж часто. Многие культуры говорят об эмоциях как о чем‐то более “публичном, социальном и связанным со взаимодействием с другими людьми”[33], чем их воспринимают люди из современных западных культурных контекстов. В культурах, далеко отстоящих от нашей собственной во времени или пространстве, эмоции часто считаются действиями в социальном и нравственном мирах. В качестве примера можно взять эмоции группы египетских бедуинов, описанные в конце 1980‐х годов американским антропологом палестинского происхождения Лилой Абу-Лугод. Эмоции этих бедуинов представляют собой социальные и нравственные инструменты в их культуре чести. Бедуинская честь тесно связана с “силой”, а потому любое проявление слабости считается уязвимостью. В жизни бедуинов возникает множество ситуаций, в которых человек становится уязвим, – например, при встрече с людьми, стоящими выше него в общественной иерархии. Поскольку мужчины в иерархии стоят выше женщин, всякий раз, когда женщина встречает мужчину, подчеркивается ее (социальная) слабость – она становится уязвимой для унижения. С бедуинским кодексом чести связана чрезвычайно важная эмоция хашам: она возникает при “осознании уязвимости для унижения”[34] и выражается в проявлениях скромности, подобающих ситуации. Эмоция хашам определяется своей функцией в социальном и нравственном порядке, а не своим субъективным ощущением. Естественно, хашам может сопровождаться внутренними чувствами (например, человек может испытывать неловкость, стеснение и стыд), но внутреннее чувство не главный ее атрибут.

В конце 1980‐х я прочла немало подобных этнографических исследований и поняла, что представители разных культур говорят об эмоциях по‐разному. Я обобщила выводы многих этнографических работ об эмоциях, включая исследование Абу-Лугод о хашам, в обзорной статье о культуре и эмоциях, которую написала в соавторстве со своим научным руководителем Нико Фрейдой[35]. Этот обзор удостоился похвалы от Кэтрин Лутц – одной из ведущих антропологов, занимавшихся в то время изучением эмоций, – которая сказала, что основные тенденции в нем изложены верно. И все же лишь позже я поняла, в чем состоит главное следствие культурных различий в описании эмоций: в зависимости от того, как люди говорят об эмоциях, они их и испытывают. У меня сохранились некоторые экземпляры статей 1980‐х и 1990‐х годов, где на полях видны мои изумленные комментарии: “Это разговоры об эмоциях, а не сами эмоции”; “Если они не говорят об этой эмоции, это не значит, что таких эмоций не существует”. Эти пометки свидетельствуют о том, как сложно мне было поначалу поверить, что, говоря об эмоциях, представители других культур, отличных от моей, говорят правду, просто правда у них своя. Я считала, что на глубинном уровне эмоции у всех людей одинаковые – такие же, как у меня. Но больше я так не считаю.

Примерно через десять лет после того, как я начала читать антропологические работы об эмоциях, мне выпал шанс провести подобное исследование в сотрудничестве с психологом Маюми Карасавой. К тому времени я уже жила в США, а психология начала открывать для себя силу культуры[36]. Ухватившись за возможность, которая им представилась, многие психологи в тот период начали проверять, воспроизводимы ли “фундаментальные” психологические процессы в культурах Восточной Азии: большинство исследований проводилось в Японии, но авторы некоторых сравнительных работ обращались также к Китаю и Корее. Своим возникновением эта возможность обязана ученым из Восточной Азии, которые получили образование в США и вместе со своими американскими коллегами и научными руководителями принялись ставить под сомнение традиционную психологию, поскольку не узнавали в ней себя.

Карасава не входила в их число – она училась в Японии. Мы познакомились на конференции и начали сотрудничать. Тогда она занимала должность доцента в Японии, а я была доцентом Университета Уэйк-Форест в Северной Каролине. От вопросов Карасавы мне часто становилось не по себе, поскольку из‐за них я начинала сомневаться, имею ли я вообще право считаться специалистом по эмоциям. Как я могла согласовать ее вопросы с тем, что мы как специалисты по психологии эмоций “знали вне всякого сомнения”?

Наше сотрудничество началось с организации интервью об эмоциях. Мы попросили участников исследования описать эмоциональные события из прошлого и рассказать, что именно они чувствовали в тот момент, насколько интенсивными были их эмоции, какое значение имели для них эти события, каким образом они сами и другие присутствующие вели себя в соответствующей ситуации, как события и их чувства развивались со временем и как описанные события впоследствии меняли их установки, отношения и мировоззрение. Подобные интервью оказались весьма информативными в ходе моего исследования эмоций различных культурных групп в Амстердаме (подробнее об этом в главе 2), и для интервью в Японии и Северной Каролине мы решили использовать разработанный мною ранее опросник, в который внесли незначительные изменения. Для начала мы опросили трех респондентов в каждом из культурных контекстов.

Эти пилотные интервью в Японии дали настолько неожиданный результат, что я было заподозрила, что вопросы перевели на японский некорректно (но перевод был точным!). В пилотном исследовании респондентам из Японии оказалось сложно ответить на простой вопрос об “интенсивности” их эмоций. Карасава утверждала, что японцы не могут ответить на этот вопрос, поскольку в Японии он просто не имеет смысла. Сначала мы решили использовать другой перевод: “Насколько важным было это эмоциональное событие?” Эта формулировка устраивала респондентов из Японии и позволяла мне упредить возможные неудобства, возникающие из‐за недопонимания вопроса об интенсивности. Впрочем, трудности у японцев вызвал не только этот вопрос: их столь же озадачили вопросы о последствиях эмоций, включая “Изменили ли ваши эмоции ваши представления о другом человеке?” И снова мы скорректировали перевод и спросили у них: “Изменилось ли ваше отношение к человеку под влиянием этой ситуации?” Мы получили ответы на эти вопросы от наших японских респондентов, и это временно решило возникшую “проблему”.

Если бы меня попросили сформулировать свои взгляды на тот момент, я бы сказала, что сами феномены – интенсивность эмоционального ответа и каузальные последствия эмоций – были универсальны, а трудности возникали при их описании на японском языке. Я бы сказала, что эмоции, несомненно, влияют на установки человека и меняют их, но японский язык просто не позволяет перевести соответствующий вопрос буквально. Я полагала, что скорректированные переводы альтернативным образом выражали все то, что я хотела выяснить, формулируя изначальные вопросы. Иными словами, я сказала бы, что указанные аспекты эмоций были естественными, или предкультурными, но мой язык, которым тогда был английский, позволяет описать их лучше, чем японский. Сегодня я не согласилась бы с этой оценкой. Культурные различия не ограничиваются семантикой.